MEFISTÓFELES: Te descubriré un gran misterio.

Hay diosas en tronos solitarios, sublimes

más allá del tiempo, más allá del espacio.

Sólo pensar en ellas se me hiela la sangre.

¡Son las Madres!

FAUSTO: ¡Las Madres, las Madres! ¡Qué bien suena!

¿Cómo las encontraré?

MEFISTÓFELES: No hay camino hacia lo inalcanzable, ni ruta

para lo inaccesible.

No hay cerrojos, ni llaves, ni barreras.

¿Puedes imaginarte rodeado por el vacío?…

Toma esta llave para distinguir el camino verdadero

del resto.

Síguelo. Te llevará hasta las Madres.

JOHANN WOLFGANG GOETHE,

Fausto

Quien osa (amar) el sufrimiento

y abrazar la forma de la Muerte, bailar la danza de la destrucción,

para él, viene la Madre.

VIVEKANANDA

Tal vez mi abuela Pandora había desencadenado los acontecimientos al diseminar el contenido de esa caja entre los miembros de mi familia, pero ahora daba la impresión de que no era la única contendiente en liza. Me habían martilleado sin cesar que había dos madres, Pandora y Hermione, que habían generado todos esos otros beneficiarios del legado de mi abuela. Como los clavos martilleados en el Stock–im–Eisen, creía que ese nuevo eje, Hermione, la reina pilar, me ayudaría a dar con algo.

Si lo analizaba con detenimiento, ¿qué sabía de Hermione Behn, la madre de Zoé, Earnest y Lafcadio? Poco importaba si las historias que me habían contado sobre ella eran ciertas; si como afirmaba Laf había sido una pobre huérfana holandesa y luego una viuda rica sudafricana, o si como mantenía Wolfgang era la tocaya de un sacerdocio secreto ario consagrado a las runas y al dios Wotan, el Armanenschaft. Hasta el momento, todo lo que se refería a ella me resultaba incomprensible.

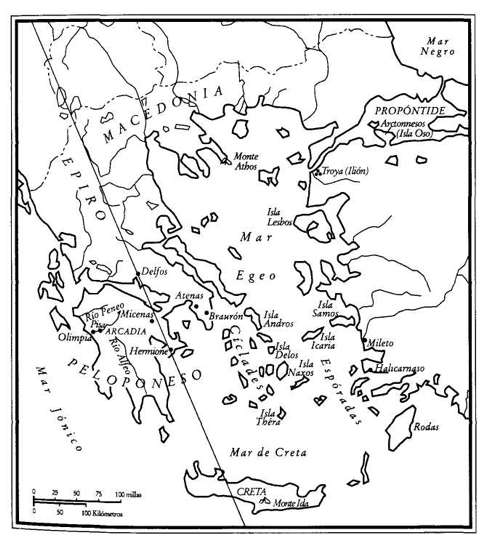

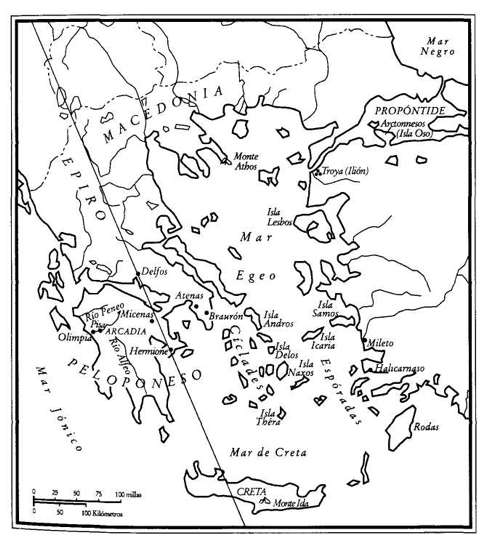

Pero por supuesto, la pista que rescaté de todas las opiniones, mitos y puede que fantasías con que me habían obsequiado esos días era la misma pista que Hitler debió de buscar aquí, en la abadía de Melk: si Hermione connotaba eje en griego, y si existía de verdad alguna conexión entre geografía y mitología como todo el mundo creía, entonces la Hermione importante, la que debería buscar, no iba a aparecer en la guía telefónica, en el álbum familiar ni en la historia de las tribus germánicas. Tenía que encontrarla en un mapa.

Cuando Wolfgang y yo entramos en el vestíbulo de la biblioteca, lo vi de inmediato: en la pared opuesta, tras un cristal, había un mapa antiguo de Europa anotado en grafía germánica medieval. Me acerqué con Wolfgang y me quedé de pie ante él. ¿Estaría ahí hacía setenta y cinco años, cuando el joven Adolf Hitler entró por esa puerta?

La leyenda impresa en la pared indicaba en alemán, en francés y en inglés que databa del siglo IX, de la época de Carlomagno, y que mostraba importantes emplazamientos religiosos de toda Europa: iglesias, capillas y santuarios establecidos desde los inicios de la era cristiana. Puesto que un nombre griego como Hermione sugería algún lugar de Grecia, sólo tuve que echar un rápido vistazo para localizarlo.

Hermione era un puerto de mar en la costa sudeste del Peloponeso. En este mapa, había marcada una iglesia cristiana en esa localidad mediante una crucecita y una fecha del siglo I. Encontré interesante que estuviera rodeada por otros cuatro emplazamientos que estaban identificados con el dios sol Apolo, como si lo que había sido un centro pagano importante se hubiese transformado, como describía el día anterior Dacian Bassarides, para pasar del culto de los dioses del eón anterior al de los del nuevo. Si eso era correcto, los lugares santos de la era de Aries quedarían ahora sustituidos por emplazamientos de la nueva era que se había iniciado hacía dos mil años: Piscis, el pescador de hombres y su madre Virgo, la virgen celestial.

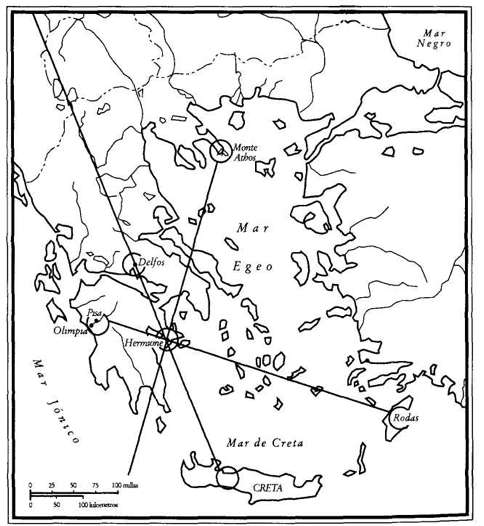

Si Hermione representaba un eje en el entramado mundial incluso antes del cristianismo, tendría que estar conectada con emplazamientos paganos anteriores que ostentaran símbolos como Aries, el carnero, o Tauro, el toro. Hermione se situaba frente a Creta, donde había florecido una cultura anterior, la minoica, que coexistió con la egipcia. Tracé una línea desde Hermione hasta Creta, donde Zeus, el padre de los dioses, fue alimentado en el monte Ida por la cabra Amaltea, cuya imagen Zeus colocó con cariño entre las estrellas de otra constelación: Capricornio. Pero sabía que había otro dios cuyo culto en forma de toro había influido igualmente en Creta, el mismo dios que Laf me había asegurado que conocería cuando lo llamara en caso de necesidad: Dioniso.

Con toda esa información, cuando tracé el eje Creta–Hermione hacia el noroeste, mientras Wolfgang observaba, encontré más que interesante que se dirigiera de lleno al corazón del emplazamiento religioso más poderoso de los tiempos antiguos, un emplazamiento compartido por dos grandes dioses: Apolo en verano y Dioniso durante los meses largos y oscuros de invierno, hasta que el sol regresaba de la tierra de los muertos. Ese lugar era, por supuesto, Delfos.

Ahí se encontraba la profetisa inspirada por la pitón, la Pitia, el oráculo de Delfos. Durante miles de años, esas sucesivas portavoces de Apolo habían predicho acontecimientos y recomendado actuaciones que los griegos habían seguido a pies juntillas. Ningún escritor de la época dudaba de que el oráculo de Delfos pudiera detectar el entramado temporal que abarcaba pasado, presente y futuro. Así que un emplazamiento como Hermione, que unía lugares tan importantes como Delfos y el monte Ida de Creta, podía muy bien haber sido el eje.

Señalé una X invisible con el dedo a través del eje, para formar un asterisco de seis puntas, una runa Hagal como la que Wolfgang había dibujado antes en el aire.

Llegados a este punto, no parecía ninguna casualidad que la primera línea pasara por Eleusis, tierra de los misterios de Eleusis, siguiera por la península macedonia, donde el monte Athos se proyecta hacia el Egeo, un lugar que en el mapa aparecía cubierto por docenas de crucecitas. Athos, un grupo famoso de veinte monasterios construidos por el emperador Teodosio, mecenas de san Hieronymus, había sido en su día un depósito importante de manuscritos antiguos, saqueados de forma repetida por los turcos y los eslavos en innumerables guerras balcánicas.

Gracias a su situación poco usual, equidistante del monte Olimpo, en la península griega, y Troya, en la turca, era visible desde ambos territorios. ¿Quizás Athos constituía otro eje?

La otra línea de mi asterisco era todavía más interesante. Conducía a Olimpia, en el río Alfeo, cuna de los juegos olímpicos. Había pasado ahí un fin de semana tras un concierto de Jersey en Atenas. Habíamos recorrido las ruinas bajo el monte Kronion. Aparte de los famosos restos de Olimpia, como el templo de Zeus, existía una reliquia que me impresionó vivamente: el Heraion, templo de la diosa Hera, esposa y hermana de Zeus. A pesar de estar construido en madera enlucida y de ser menos sobrecogedor que el santuario de Zeus, el Heraion original había sido erigido en el año 1000 a.C. y era el templo más antiguo que existía en Grecia.

Entonces supe por qué el nombre de Hermione me resultaba tan familiar (no sólo por la familia). En los mitos, Hermione era el lugar que Hera y Zeus pisaron primero cuando llegaron a Grecia desde Creta, el punto de entrada de los dioses olímpicos al continente europeo.

Wolfgang, que había estado observando en silencio mientras mi dedo recorría el mapa tras el cristal, se volvió hacia mí.

—Increíble —confesó—. He pasado muchas veces junto a este mapa y nunca descubrí la conexión que has detectado a simple vista.

Un guarda uniformado llegó y abrió las grandes puertas interiores; Wolfgang y yo entramos en la biblioteca barroca, de color dorado y blanco, de la abadía de Melk. Una pared de ventanales en el lado opuesto daba a una terraza color de terracota; más adelante, se veía el Danubio, con su brillante superficie bajo el sol de la mañana, que llenaba la inmensa biblioteca con una luz intensa. Un conservador limpiaba una de las vitrinas de cristal que dividían la sala y un hombre de cabellos grises, con sotana de sacerdote, arreglaba los libros encuadernados en cuero en una estantería algo más alejada. Cuando entramos se volvió, sonrió y se acercó a nosotros. Me resultaba algo familiar.

—Espero que no te importe —dijo Wolfgang, cogiéndome el brazo—. He pedido que alguien nos ayude.

Se adelantó para saludarlo.

—Professore Hauser —dijo el sacerdote, que hablaba con un florido acento italiano—. Me alegro de que usted y su colega americana hayan podido venir pronto como les pedí. Ya les he preparado algunas cosas para que las vean. Pero scusa, signorina, no me he presentado: soy el padre Virgilio, el archivero de la biblioteca. Espero que perdonará que hable tan mal su idioma, ¿sí? Soy de Trieste.

Y después, con una risa algo extraña, añadió:

—Virgilio es un buen nombre para un guía: como Virgilio en la Divina Commedia, ¿cierto?

—¿El que acompañó a Dante por el Paraíso? —pregunté.

—No, ésa fue Beatriz, una joven encantadora, me imagino que muy parecida a usted —respondió, con gentileza—. El poeta Virgilio, lamento decirlo, lo guió por el Purgatorio, el Limbo y el Infierno. ¡Espero que su experiencia conmigo sea mejor!

Y, como si se lo pensara mejor, concluyó con una risotada:

—Pero Dante tenía un tercer guía que muchos no recuerdan; uno cuyos trabajos se conservan en nuestra colección.

—¿Quién fue ese tercer guía? —quise saber.

—San Bernardo de Claraval. Un personaje de lo más interesante —afirmó el padre Virgilio—. Aunque fue canonizado, muchos lo consideraban un falso profeta, le acusaron de ser el Príncipe de las Tinieblas. Inició la desastrosa segunda cruzada, que terminó con la destrucción de los ejércitos cruzados y el regreso de la tierra sagrada al islam. Bernardo inauguró también la infame orden del Temple, cuya misión era defender el templo de Salomón en Jerusalén frente a los sarracenos; doscientos años más tarde, fue suprimida por herejía. Aquí en Melk conservamos algunos textos iluminados de los muchos sermones que san Bernardo pronunció sobre el Cantar de los Cantares, dedicados al rey Salomón.

Cuando el padre Virgilio se dio la vuelta y se alejó por la larga habitación, las cosas empezaron a encajar en mi cabeza y no por esa mención del Cantar de los Cantares. Mientras seguíamos a nuestro pastor, repasé los libros alineados en los estantes situados a mi derecha y el contenido de las imponentes vitrinas de mi izquierda. Me devané los sesos para identificar qué me inquietaba sobre ese sacerdote vestido de negro. Para empezar, Wolfgang no había mencionado a ningún guía espiritual en los planes del día, ni tampoco ninguna orden de caballeros de la que tuviera que informarme a fondo. Examiné a Virgilio mientras lo seguíamos y de pronto me irrité profundamente.

Sin esos hábitos de monje, pero si le añadías un sombrero negro con pliegues, el padre Virgilio era la viva imagen de otra persona. Recordé también que esas palabras susurradas que oí en el viñedo la noche anterior eran en inglés y no en alemán. Para cuando el padre Virgilio se detuvo ante una gran vitrina cerca del fondo de la sala y se volvió hacia nosotros, yo estaba que echaba chispas, furiosa con Wolf.

—¿No le parece una obra de arte excelente? —preguntó, señalando el manuscrito pintado a mano de forma muy detallada y rica que había tras el cristal y dirigiendo la mirada de Wolfgang a mí con ojos húmedos mientras se acariciaba el crucifijo.

Asentí con una sonrisa irónica, y a continuación dije en mi defectuoso alemán:

—Also, Vater, wenn Sie trun hier mit uns sind, was tut heute Hans Clausf («Así pues, si está aquí con nosotros ahora, padre, ¿qué hará hoy Hans Claus?»)

El sacerdote miró confundido a Wolfgang, que se volvió hacia mí y soltó:

—Ich wusste nicht dass du Deutsch konntest. («No tenía ni idea de que supieras alemán.»)

—Nicht sehr viel, aber sicherlicb mehr ais unser óstereichischer Archivar hier —afirmé, con frialdad. («No mucho, pero seguro que más que nuestro archivero austríaco aquí presente.»)

—Supongo que nos ha ayudado bastante por ahora, padre —indicó Wolfgang al sacerdote—. ¿Le importaría esperar en el anexo mientras mi colega y yo comentamos unos detalles?

Virgilio hizo un par de reverencias, soltó un par de scusas rápidos y se apresuró a irse de la habitación.

Wolfgang se había inclinado sobre la vitrina con los brazos cruzados y observaba el manuscrito dorado. Sus rasgos patricios y atractivos se reflejaban en el cristal.

—Es espléndido, ¿no te parece? —observó, como si nada hubiera pasado—. Pero, por supuesto, esta copia fue elaborada varios cientos de años después de la muerte de san Bernardo…

—¡Wolfgang! —exclamé para interrumpir sus divagaciones.

Se irguió y fijó en mí esos ojos turquesa, claros y cándidos.

—Esa mañana en mi piso de Idaho, recuerdo que me aseguraste que me contarías siempre la verdad. ¿Qué está pasando aquí?

La forma en que me miraba habría derretido el iceberg del Titanic y confieso que hizo estragos en mí, pero ésa no era toda la munición que escondía en la manga.

—Te quiero, Ariel —anunció, así de sencillo y directo—. Si te digo que hay cosas en las que tienes que confiar en mí sin más, espero que me creas, que creas en mí. ¿Lo comprendes? ¿No es eso suficiente? —inquirió.

—Me temo que no —aseguré con firmeza.

Para ser honesta con él, no mostró sorpresa, sino atención total, como si esperara algo. No estaba segura de cómo expresar lo inevitable.

—Ayer por la noche creía que me estaba enamorando de ti también —me sinceré.

Entornó los ojos, lo mismo que cuando se cruzó conmigo ese primer día en el vestíbulo del Anexo. Pero no podía contener mi desengaño, así que proseguí:

—¿Cómo pudiste hacerme el amor de esa forma —dije, tras echar un vistazo para asegurarme de que nadie nos oía— y luego darte la vuelta y mentirme como hiciste en el viñedo? ¿Quién es ese maldito «padre Virgilio» que nos sigue como si fuera un fantasma?

Wolfgang se frotó los ojos con una mano.

—Supongo que te mereces una explicación —concedió y me volvió a mirar con una expresión abierta—. El padre Virgilio es de verdad un sacerdote de Trieste; lo conozco desde hace años. Ha trabajado para mí, si bien no en lo que te dije antes. En los últimos tiempos, ha investigado para mí aquí, en esta biblioteca. Y quería que lo conocieras, pero no ayer por la noche cuando… cuando tenía otras cosas en mente. Al fin y al cabo, es sacerdote.

Sonrió con cierta timidez.

—Entonces ¿a santo de qué toda esa historia de Hans Claus esta mañana, si sabías que veníamos aquí a verlo?

—Ayer por la noche me preocupó que reconocieras a Virgilio —explicó Wolfgang—. Y esta mañana cuando me confundí y tú te diste cuenta, ya era demasiado tarde para cambiar de planes. ¿Cómo iba a imaginar que serías capaz de identificarlo, con sólo un vistazo en la oscuridad y a esa distancia?

Volvía a tener esa sensación de deja–vu mientras le daba vueltas a la cabeza para recordar por qué me sonaba «de antes» el padre Virgilio. Pero no tuve que preguntarlo.

—Tienes todo el derecho a despreciarme por lo que he hecho —se disculpó Wolfgang—. Pero tuve tan poco tiempo cuando supe que no comería contigo y con Dacian Bassarides… ¡ese hombre es tan imprevisible! No me habría sorprendido si se hubiera esfumado contigo y no te hubiera vuelto a ver. Por fortuna, había elegido un restaurante donde me conocen lo bastante como para aceptar a Virgilio como «empleado temporal» para que estuviera pendiente de ti durante esa tarde…

¡De modo que era eso! Ahora entendía que me hubiera sonado aquel hombre en el viñedo. En mi preocupación frenética del día anterior por la tarde en el Café Central, apenas observé las caras que me rodeaban y, sin embargo, debí de registrar esa misma figura que se acercó a la mesa para servirnos, quizás unas seis veces en total. Ahora, debatiéndose entre el alivio y la preocupación, me preguntaba qué parte de nuestra conversación habría oído el improvisado ayudante de camarero durante la comida. Aunque daba la impresión de que Wolfgang había procurado simplemente protegerme de las rarezas de mi misterioso abuelo, me maldije a mí misma por no haber sido más precavida, como Sam me había enseñado a lo largo de toda mi niñez.

Pero no tuve ocasión de profundizar en esos pensamientos. El padre Virgilio asomó la cabeza por la puerta de entrada y decidió que las aguas ya habían vuelto a su cauce y que ya podía regresar. Al verlo, Wolfgang se inclinó hacia mí y habló con rapidez.

—Si sabes leer latín la mitad de bien que hablas alemán, no tendría que comentar delante de Virgilio la primera línea de este manuscrito de san Bernardo: podría resultarle violento.

Bajé la vista hacia el libro y sacudí la cabeza.

—¿Qué pone? —pregunté.

—El amor divino se consigue a partir del amor carnal —tradujo Wolfgang con una sonrisa cómplice—. Después, cuando tengamos un momento libre, me gustaría comprobarlo.

El padre Virgilio llegó con un mapa actual de Europa y lo desplegó en una mesa situada ante nosotros.

—Es importante que desde tiempos remotos —afirmó—, una osa fuera el tótem de una tribu misteriosa de esta región que expresaba una reverencia casi mística por una sustancia con muchas propiedades alquímicas: la sal.

LAS OSAS

A los siete años, llevaba las vasijas sagradas… y cuando cumplí diez era una chica osa de Artemisa en Braurón, vestida con el atuendo de seda color azafrán.

ARISTÓFANES,

Lisístrata

Bernardo Sorrel (el apellido del santo) nació el año 1091 d. C., al inicio de las cruzadas. Descendía de nobles ricos del Franco Condado por parte de padre y de los duques borgoñones de Montbard («montaña del oso») por parte de madre. El castillo de la familia, Fontaine, estaba situado cerca de Dijon, al norte de Borgoña y Troyes, en la provincia de la Champagne, una región de viñedos plantados con cepas romanas que habían sido cultivados ininterrumpidamente desde tiempos remotos.

El padre de Bernardo murió en la primera cruzada. El joven sufrió un colapso nervioso cuando su madre murió también mientras él estaba en el colegio. A los veintidós años, Bernardo se unió a la orden benedictina. Su salud siempre había sido frágil y no tardó en caer enfermo, pero recibió una pequeña cabaña en la finca cercana de su protector Hugo de Troyes, conde de Champagne, cuando se recuperó. Al año siguiente, el conde Hugo visitó Tierra Santa para contemplar en persona el reino cristianizado de Jerusalén que se había establecido al finalizar con éxito la primera cruzada. A su regreso, el conde cedió de inmediato parte de su propiedad a la Iglesia: el valle agreste de Claraval, a orillas del río Aube. En ese lugar, a los veinticuatro años, Bernardo Sorrel fundó una abadía y se convirtió en el primer abad de Claraval. En nuestra historia es pertinente mencionar que Claraval está situada en el corazón de la región que antiguamente comprendía las actuales zonas francesas de la Borgoña, Champagne, Franco Condado y Alsacia–Lorena y las porciones adyacentes de Luxemburgo, Bélgica y Suiza. En su día, esa región estuvo gobernada por los salios, cuyo nombre significa «pueblo de la sal».

Los francos salios, al igual que los emperadores romanos en época de Augusto, afirmaban que sus antepasados procedían de Troya, en Oriente Próximo, lo que queda atestiguado por topónimos como froyes o París. La antigua Troya posee asimismo conexiones profundas con la sal. Limitada al este por la cadena montañosa de Ida, sus llanuras estaban bañadas por el río Tuzla, cuyo nombre anterior al turco era Salniois, nombres que significan «sal».

Los salios afirmaban que su antepasado Meroveo, el Nacido en el Mar, era hijo de una virgen que había sido fecundada mientras nadaba en aguas saladas. Sus descendientes, los merovingios, vivieron en la época del rey Arturo. Se creía que al igual que ese rey británico poseía poderes mágicos relacionados con el eje polar y sus dos osas celestiales. El nombre de Arturo significa oso y los merovingios adoptaron como estandarte de combate la figura de una osa rampante en actitud de ataque.

Esta conexión entre la sal y las osas se remonta a dos diosas depositarías de un antiguo misterio. La primera es Afrodita quien, como Meroveo, surgió «nacida de la espuma» del agua salada del mar. Gobierna el amanecer y el lucero del alba. La segunda es Artemisa, la osa virgen, cuyo símbolo es la luna y que por la noche origina las mareas. Eso forma un eje entre la mañana y la noche y también entre el polo celestial de la osa y el mar insondable.

No es casualidad que muchos topónimos de la región describan aspectos de ambas cosas o estén relacionados con ellos. Claraval significa valle de luz y Aube, el río que cruza Claraval, quiere decir amanecer. De igual o mayor importancia son los nombres que empiezan por are, ark, art o arth, como Ardenas, llamada así en honor de Arduinna, una versión belga de Artemisa, y el bar o ber alemán que figura en topónimos como Berna o Berlín. Por supuesto, todos esos nombres significan oso, lo mismo que Bernardo.

En sus primeros diez años como abad, Bernardo de Claraval ascendió con rapidez, se podría decir que milagrosamente, hasta convertirse en el eclesiástico más destacado de Francia y confidente de los papas. Cuando contingentes independientes de italianos y franceses eligieron a dos papas distintos, Bernardo evitó el cisma y consiguió sentar en el trono pontificio a su propio candidato, Inocencio II. Ese éxito fue seguido de la elección de un anterior monje de Claraval llamado Eugenio como siguiente papa, a quien Bernardo instruyó la preparación de la segunda cruzada. Bernardo desempeñó asimismo un papel decisivo en la obtención de la sanción de la Iglesia a la Orden del Temple, una orden fundada conjuntamente por su tío Andrés de Montbard y su protector el conde Hugo de Troyes.

Las cruzadas se habían iniciado un milenio después de Cristo y duraron unos doscientos años. Su misión consistía en reclamar la Tierra Santa a los «infieles», al–Islam, y unir las iglesias oriental y occidental, es decir Constantinopla y Roma, con un centro de interés común en Jerusalén. Poseía importancia específica conseguir el control occidental sobre los centros religiosos clave, como el templo de Salomón.

El Templo Real de Salomón, erigido hacia el año 1000 a. C., fue destruido por los caldeos unos quinientos años más tarde. A pesar de que fue reconstruido, se perdieron muchas reliquias santas, incluida el Arca de la Alianza de tiempos de Moisés, que había sido traída de vuelta a Jerusalén por el padre de Salomón, David. El segundo templo, restaurado por Herodes el Grande justo antes de la época de Cristo, fue arrasado por los romanos durante la rebelión de los judíos del año 70 d.C. y no se llegó a reconstruir. De modo que el «templo» custodiado por los templarios en las cruzadas era de hecho una de las dos estructuras islámicas levantadas en el siglo VIII: la Masyid el–Aqsa, o Mezquita Mayor y la algo anterior Cúpula de la Roca, lugar de la era de David y del primer altar hebreo en Tierra Santa.

Bajo ambos emplazamientos circulaba un sistema de conducciones de agua, cuevas y túneles, cuya construcción se inició antes de la época de David y que, según se menciona muchas veces en la Biblia, forman una estructura por toda la montaña del Templo. En esas catacumbas se sitúan también los «establos de Salomón», unas cuevas usadas por los templarios con capacidad para cobijar dos mil caballos. Uno de los manuscritos del mar Muerto, en Qumrán, el manuscrito de cobre, relaciona un inventario de tesoros que en su día se ocultaron en estas cuevas, incluidos muchos manuscritos y reliquias sagradas hebreas, así como la lanza que atravesó el costado de Cristo.

Esa lanza fue descubierta por los primeros cruzados mientras sitiaban Antioquía. Al quedar atrapados más de un mes por los sarracenos entre los dos recintos amurallados, recurrieron a la carne de caballo y de los animales de carga, y muchos murieron de hambre. Pero un monje tuvo la visión de que la famosa lanza estaba enterrada en la iglesia de San Pedro, bajo sus pies. Los cruzados exhumaron la lanza y la llevaron ante ellos como un estandarte. Sus poderes les permitieron conquistar Antioquía y avanzar con éxito para tomar Jerusalén.

El nombre de franco (Franko, en alto alemán), significaba lanza, mientras que los vecinos de los francos, los sajones, se llamaban Sako, es decir, espada. Esas tribus de guerreros germánicos demostraron ser tan formidables que los cronistas árabes llamaban francos a todos los cruzados.

—A pesar de que la segunda cruzada, animada por Bernardo de Claraval, había resultado un desastre —concluyó el padre Virgilio—, los templarios siguieron floreciendo durante toda su vida. El abad de Claraval se propuso entonces la curiosa tarea de escribir cien sermones alegóricos y místicos sobre el Cantar de los Cantares, de los que concluyó ochenta y seis antes de su muerte. Más singular aún es que Bernardo se identificara a sí mismo con Sulamita, la virgen negra del poema, mientras que la Iglesia era, por supuesto, Salomón, su amado rey. Hay quien considera que los cantares son la forma cifrada de un antiguo ritual de iniciación esotérica, que habría servido de clave a los misterios religiosos y que Bernardo había descifrado. Aun así, la Iglesia tenía a Bernardo en tal consideración que lo canonizó sólo veinte años después de su muerte en 1153.

—¿Qué sucedió con la Orden del Temple que él había contribuido a fundar? —le pregunté—. Ha comentado que sus caballeros fueron después considerados culpables de herejía y que la orden se suprimió.

—Se han escrito cientos de libros sobre su destino —explicó Virgilio—. Estaba tirado por una estrella que ascendió deprisa, brilló con intensidad durante dos siglos y luego desapareció con la misma rapidez con la que había surgido. El encargo inicial del papa era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa y mantener la seguridad del Templo de la Montaña. Pero esos pobres caballeros de Jerusalén y el templo del rey Salomón se convirtieron pronto en los primeros banqueros europeos. Con el tiempo, las cabezas coronadas de Europa les cedieron propiedades acreedoras de un diezmo. Muy involucrados en política, se mantuvieron independientes de la Iglesia y el Estado. A la larga, esas dos instituciones acusaron a los templarios de herejía, traición y desviaciones sexuales de cariz satánico. Capturaron hasta el último de sus miembros y la Inquisición los torturó y quemó en la hoguera.

»En cuanto al inmenso tesoro de los templarios —prosiguió—, según se dice, contenía reliquias sagradas de enorme poder, como la espada de san Pedro y la lanza de Longino, por no mencionar el propio Santo Grial; reliquias que los caballeros distinguidos buscaron a lo largo de toda la Edad Media, desde Galaad hasta Parsifal. Sin embargo, el paradero de ese tesoro es un misterio que hasta la fecha permanece sin resolver.

Ni que decir tiene que no se me escapaban los paralelismos entre las historias medievales del padre Virgilio y todos los detalles que me habían soltado los demás. Había referencias a Salomón y su templo, que los relacionaba con todos desde la reina de Saba hasta los cruzados. Pero el relato de Virgilio parecía señalar también en otra dirección: una vez más, hacia un mapa. A pesar de que no conseguía ver el trazado completo, esperaba atar como mínimo algunos cabos sueltos. Y Wolfgang lo hizo por mí mientras observábamos el mapa de Virgilio extendido ante nosotros en la mesa.

—Es increíble lo claras que se ven las cosas cuando miras un mapa —dijo Wolfgang—. Ahora me doy cuenta de cuántas viejas epopeyas (la Edda islandesa, incluso las primeras leyendas del Grial de Chrétien de Troyes) describen batallas y aventuras localizadas en esta región. Cuando Richard Wagner escribió la tetralogía de El anillo del nibelungo que tanto admiraba Hitler, se basó en la epopeya germana llamada Nibelungenlied, que relata cómo la Tormenta del Este, Atila rey de los hunos, recibió los ataques de los nibelungos, quienes no eran otros que los merovingios.

—Pero todo eso sucedió mucho antes de las cruzadas —indiqué—. Aunque estemos hablando de la misma región, ¿cómo se relaciona con Bernardo o los templarios, cientos de años posteriores?

—Todo está formado a partir de lo que sucedió antes —sentenció Virgilio—. En este caso, está relacionado con los tres reinos: el que estableció el padre de Salomón, en Jerusalén; el reino creado por los merovingios en la Europa del siglo V, y el reino cristiano de Jerusalén, fundado cinco siglos después, durante las cruzadas, por hombres que procedían de la misma región de Francia. Existen muchas teorías, pero todas se reducen a una cosa: la sangre.

—¿La sangre? —pregunté.

—Algunos afirman que los merovingios llevaban sangre sagrada —afirmó—. Un linaje que descendía quizá del hermano de Cristo, Santiago, o incluso de un matrimonio secreto entre Magdalena y el mismo Jesús. Otros sostienen que la sangre del Salvador fue recogida por José de Arimatea en el Santo Grial, recipiente que más adelante Magdalena trasladó a Francia y conservó para cuando llegara el día en que la ciencia pudiera recomponer con ella un ser humano.

—¿Se refiere a algo como la recreación del ADN, o clonación? —solté con una mueca.

—Esos puntos de vista no sólo son heréticos sino, si me permiten la expresión, bastante ridículos —replicó Virgilio con una sonrisa irónica—. Hay un dato curioso que sí conocemos sobre las líneas de sangre: que todos los reyes de Jerusalén durante los años de dominio cristiano descendían de una mujer, Ida de Lorena.

No se me había pasado por alto que existían dos montes Ida de importancia. El primero, en Creta, era el lugar natal de Zeus, un destacado centro de culto a Dioniso que conectaba asimismo con Hermione en el mapa. El segundo, en la costa de la actual Turquía, era el lugar donde se celebró el juicio de Paris; desde su cima los dioses observaron el progreso de la guerra de Troya. Y ahora, una tercera Ida, según Virgilio, era la antepasada de todos los reyes que gobernaron Jerusalén a lo largo de doscientos años. Una mujer oriunda de la misma región de la que estábamos hablando. Y por lo visto, eso no era todo.

—La gran historia de la alta Edad Media en Europa no fue la de las cruzadas —explicó Virgilio—, sino el feudo sanguíneo entre dos familias conocidas en los libros de historia por los nombres italianos de güelfos y gibelinos. Pero en realidad eran alemanes: duques de Baviera llamados Welf, que significa «cachorro» u «osezno», y los Hohenstaufen sajones denominados Waiblingen, o «colmena». Sólo un hombre, que casualmente era también protegido de Bernardo de Claraval, aunaba la sangre de esos adversarios. Se trataba de Federico Barbarroja, que sobrevivió a la desastrosa segunda cruzada de Bernardo para convertirse en emperador del Sacro Imperio.

»Como primer gobernante que llevaba la sangre de esas dos importantes tribus germanas, cuyas batallas particulares habían definido la historia de la Edad Media, Barbarroja era considerado el salvador del pueblo alemán, el líder que un día los había de unir para gobernar el mundo.

»Se dedicó a convertir Alemania en una gran potencia y a los sesenta y seis años preparó la tercera cruzada. Sin embargo, de camino hacia Tierra Santa, murió ahogado en misteriosas circunstancias mientras se bañaba en las aguas de un río al sur de Turquía. Su famosa leyenda sostiene que Barbarroja reposa ahora en el interior de la montaña de Khyffháuser, en el centro de Alemania, y que un día acudirá en auxilio de los pueblos alemanes cuando más lo necesiten.

Virgilio puso las manos en el mapa y me preguntó:

—¿No le recuerda eso otra historia?

Sacudí la cabeza mientras Wolfgang posaba el dedo en el mapa y trazaba despacio un círculo alrededor de la región de la que había hablado Virgilio. Cuando oí sus siguientes palabras, me quedé helada.

—Según el arquitecto de Hitler, Albert Speer, era precisamente en esta zona donde Heinrich Himmler quería crear, tras la victoria alemana en la guerra, un «estado paralelo de la SS» —me explicó Wolfgang—. Himmler pensaba establecer en él soldados de alto rango de las tropas de asalto con esposas de raza pura, elegidas por la rama de investigación genealógica de la SS, para que ellos y sus hijos formaran un Reich independiente. Deseaba purificar la sangre y reavivar los antiguos lazos místicos con la tierra: tierra y sangre.

Lo miré horrorizada, pero no había terminado.

—Por ese mismo motivo Hitler bautizó su ataque al este como operación Barbarroja, para despertar el espíritu dormido del emperador Federico, que llevaba tantos años en la montaña. Quería invocar la sangre mágica de los largo tiempo desaparecidos merovingios: iniciar un nuevo orden mundial utópico basado en la sangre.