Las ramas y la fruta del… Árbol del mundo se muestran en el arte y los mitos de Grecia, pero sus raíces se encuentran en Asia… El Árbol del mundo es un símbolo que complementa, o a veces se superpone, al de la Montaña central, y ambas figuras son sólo formas más elaboradas del Eje cósmico o Pilar del mundo.

E.A.S. BUTTERWORTH,

The Tree at the Navel of the Earth

En un universo en que los planetas giran alrededor de los soles y las lunas dan vueltas alrededor de los planetas, donde la fuerza sola domina siempre a la debilidad y la obliga a ser una esclava obediente si no quiere que la aplaste, no pueden existir leyes especiales para el hombre. Para él prevalecen también los principios eternos de esta sabiduría última. Puede intentar comprenderlos, pero escapar a ellos, jamás.

ADOLF HITLER,

Mi lucha

Estaba hecha un lío. Un auténtico lío. Me sentía enferma de verdad. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua como para imaginar que una inocente chica atómica como yo, sin entrenamiento alguno en espionaje, iba a salvar esos peligrosos manuscritos y a proteger a Sam de paso, si las dos primeras personas que me habían visto habían deducido de inmediato lo que acarreaba en el bolso?

Procuré disimular el remolino de emociones que me asaltaba mientras el camarero llegaba con la nota. Sólo Dios sabe cómo logré arrastrarme para salir del banco, ponerme el abrigo y navegar a lo largo del restaurante. Dacian Bassarides me siguió sin decir palabra. En medio de la Herrengasse, me aferré con una fuerza desesperada a mi bolso letal.

—Tus temores son casi palpables —dijo Dacian—. Pero el miedo es una cosa necesaria y saludable. Agudiza la consciencia, es algo que no debe reprimirse…

—No lo entiendes —lo interrumpí con urgencia—. Si tú y Wolfgang habéis adivinado que tengo estos papeles, es posible que otros también lo hayan descubierto. Sam está en un peligro terrible, han intentado matarlo. Pero ni siquiera sé qué son estos manuscritos, ni mucho menos cómo protegerlos. ¡No sé en quién confiar!

—La respuesta es sencilla —sentenció Dacian y, con calma, me tomó la mano y se la puso bajo el brazo—. Tienes que confiar en la única persona que sabe lo que son y que puede aconsejarte, al menos de momento, qué debes hacer con ellos, y en ambos casos resulta que soy yo. Además, puesto que nuestro amigo Herr Hauser sabe que tienes estos papeles, sería un error levantar sus sospechas simulando que no es cierto. Confía en él hasta lo que ya ha sospechado; un gesto que puede acabar siendo oportuno en otros sentidos. Pero nos está esperando cerca de aquí, así que será mejor que nos reunamos con él. Hay algo que os quiero enseñar a ambos.

Intenté calmarme mientras Dacian, que seguía acariciándome la mano, me conducía por las calles estrechas hacia donde el Graben desembocaba en la Kárntner Strasse, otra avenida de tiendas de moda, y la Stephansplatz se abría en abanico para mostrar la vistosa joya de su centro: San Esteban, la catedral dorada de múltiples agujas, que constituye el corazón del anillo de Viena.

Wolfgang andaba arriba y abajo en la esquina donde confluían las dos calles. Se miraba el reloj y buscaba entre la gente. Me vino a la cabeza la primera vez que lo vi, con ese mismo elegante abrigo de piel de camello, la bufanda de seda y los guantes de piel, en el Anexo de Ciencia Tecnológica del complejo nuclear, en Idaho, Dios mío, ¿hacía sólo una semana? Parecía como si hubiese transcurrido un millón de años desde entonces.

—¿Conoces el significado de la palabra «eón», o dicho de modo más correcto, de aion en griego? —me preguntó Dacian—. Guarda relación con la razón de traeros a ambos a esta esquina.

—Es un margen amplio de tiempo —respondí—. Mayor que un milenio.

Wolfgang nos divisó y cruzó por entre la multitud en movimiento con expresión de alivio. Pero tras echarme un simple vistazo, sus ojos mostraron preocupación.

—Lamento haber aceptado dejaros solos —me dijo—. Ya estabas agotada antes. —Luego, se volvió hacia Dacian y le espetó—: Tiene un aspecto horrible, ¿qué le has dicho?

—Vaya, hombre, muchas gracias —comenté con una sonrisa irónica. Pero sabía que si mi tensión era tan palpable, tenía que reponerme deprisa.

—Vamos, vamos. Ariel ha sobrevivido al trance de pasar una hora con un miembro de su propia familia. Una experiencia no muy agradable pero que ha superado a la perfección —tranquilizó Dacian a Wolfgang.

—Nos hemos atiborrado de comida y de filosofía —comenté a Wolfgang—. Ahora empezábamos a abordar el milenio; Dacian estaba a punto de explicarme lo que significa la palabra griega aion.

Wolfgang observó a Dacian sorprendido.

—Pero si Ariel y yo hablábamos de eso mismo ayer en Utah —manifestó—. La llegada de este nuevo siglo será también el inicio de una nueva «era» o eón; un ciclo de dos mil años.

—Ésa es la opinión generalizada: un amplio margen, un ciclo recurrente, de aévum, un círculo completo o eje —afirmó Dacian—. Para los antiguos griegos la palabra aion quería decir algo más: humedad, el ciclo de la vida misma que empieza y termina en agua. Imaginaban un río de aguas vivas que rodeaba la tierra como una serpiente que se muerde la cola. El aion de la tierra estaba formado por ríos, manantiales, pozos y aguas subterráneas que manaban de las profundidades y brotaban al exterior para crear y alimentar todas las formas de vida. Los egipcios creían que nacimos de las lágrimas de los dioses y que el propio Zodíaco era un río circular, cuyo eje era la cola de la Osa Menor, lo que nos lleva a lo que os quería mostrar, aquí mismo.

De vuelta en la esquina donde Wolfgang nos esperaba, Dacian señaló un recipiente cilíndrico de cristal montado en la pared de un discreto edificio gris. Contenía un objeto retorcido de aproximadamente un metro de largo, con la piel llena de bultos negros, como si estuviera afectado de hongos. Parecía enroscarse, lleno de vida. Incluso al otro lado del cristal, noté un escalofrío de repulsión al mirarlo.

—¿Qué es? —pregunté a Dacian.

Fue Wolfgang quien respondió:

—Es muy famoso: se trata del Stock–im–Eisen. Stock significa cepa y Eisen, hierro. Es el tronco de un árbol de quinientos años de antigüedad, tachonado con tantos clavos de carpintero anticuados, de cabeza cuadrada, que ya no se ve la madera. Según se dice, formaba parte de la tradición de algún gremio de herreros. Naglergasse, el callejón de los fabricantes de clavos, no queda lejos. Esta cepa se encontró hace poco, cuando se construía el U–bahn. También encontraron una capilla antigua, que se puede admirar, perfectamente restaurada, en el mismo metro. Nadie ha llegado a saber por qué los enterraron a tanta profundidad hace siglos, ni quién lo hizo.

—Casi nadie —sentenció Dacian con una sonrisa misteriosa—. Pero es tarde, y os tengo que enseñar otro clavo en el tesoro del Hofburg. Por el camino os contaré algo de árboles y clavos.

Nos dirigimos a pie por la amplia Kárntner Strasse, llena de turistas que nos rodeaban en medio de la luz del crepúsculo.

—En muchas culturas —empezó Dacian—, se creía que el clavo poseía una propiedad sagrada de enlace, que unía entre sí reinos opuestos: el fuego y el agua, el espíritu y la materia. Dado que en los primeros textos el árbol solía considerarse como el Eje del mundo, que canalizaba la energía entre el cielo y la tierra, el clavo recibía el nombre de bisagra o pivote de Dios, que sujetaba esa energía. En hebreo, el nombre del mismo Dios contiene la palabra clavo: una palabra de seis letras Yahweh, que se deletrea Yod–He–Vau–He, donde vau significa «clavo». Y en alemán, Stock no sólo significa «cepa» o «tronco», sino también, «palo», «varilla», «vid» y «colmena». Y las abejas están relacionadas con los árboles huecos. La relación que vincula estos elementos es de vital importancia. No sé si sería por las abejas, pero me zumbaba la cabeza. El Zodíaco era un zoológico de animales arquetípicos, pero el nuevo eón del que hablábamos tenía que estar simbolizado por un hombre, Acuario, el portador de agua, que vertía un chorro de ese líquido en la boca de un pez. Y según Dacian, existía algo que lo conectaba todo: el cielo giratorio, los árboles y los clavos, las aguas en movimiento, las Osas y puede que hasta Orion, el cazador poderoso. De pronto me pareció entenderlo todo.

—¿La diosa Diana? —pregunté.

Dacian me dirigió una mirada sorprendida.

—Exacto —corroboró con aprobación—. Pero retrocede por el camino que has seguido. El recorrido suele ser tan importante como la conclusión.

—¿Qué conclusión? —exclamó Wolfgang, que se volvió hacia mí—. Perdonadme si no consigo ver qué relación guarda una diosa romana con los árboles y los clavos.

—Diana, o Artemisa en griego, correspondía a la Osa Mayor y la Osa Menor, las osas que giran alrededor del polo celeste, es decir, el eje —le expliqué—. También conducía el carro de la luna, mientras que su hermano, Apolo, guiaba el del sol. Era una cazadora virgen, que seguía a sus presas de noche con su propia jauría de perros. En las primeras religiones, el acto de cazar y devorar un animal establecía una unidad con ese animal. Por lo tanto, Artemisa era la patrona de todos los animales totémicos. Hoy en día sigue gobernando los cielos, como su nombre índica: arktos es oso y themis es ley.

—Más que ley, themis es justicia —me corrigió Dacian—. Es una distinción importante. El oráculo de Delfos era Temistos, quien no sólo sabía la verdad, sino que podía profetizar y traducir la justicia suprema de los dioses.

—Esto explicaría su conexión con las abejas —empecé a añadir.

—Por favor, no tengo ni idea de qué estáis hablando —interrumpió Wolfgang, descorazonado.

—Las abejas eran profetisas —continué—. Débora, del Antiguo Testamento, y Melisa, un nombre para el oráculo de Delfos y también para Artemisa, significan «abeja». Las abejas se identificaban también con la virgen porque se creía que se creaban a sí mismas a través de la partenogénesis, sin cópula.

—Cierto —asintió Dacian—. La virgen es importante en el eón que estamos finalizando. Hace dos mil años, cuando esta era empezó, la diosa virgen era adorada en todo el mundo. Los romanos la llamaban Diana de Éfeso: su templo griego en Éfeso, el Artemision, era una de las siete maravillas del mundo. La famosa estatua de la diosa, a cuyo culto se opuso de forma tan acalorada san Pablo por considerar lo idolátrico, sigue en pie hoy en día, con sus vestiduras grabadas con animales y aves, así como con sus proféticas abejas. Una nueva encarnación de esa misma diosa forma junto con su hijo, el «pescador de almas de hombres», el eje del eón que termina: la era de Piscis, el pez. La constelación situada frente a Piscis en el círculo zodiacal es Virgo, la virgen.

—¿Jesús y la Virgen María forman dúo debido a que esas constelaciones están una frente a la otra en el Zodíaco? —pregunté, intrigada como siempre que se descifraba ante mí una clave que yo no había visto. Intuía que Wolfgang también estaba interesado.

—Las doce constelaciones del Zodíaco son, en realidad, de tamaños muy variables —indicó Dacian—. Los astrólogos dividen el cielo en doce partes iguales sin más, como si fuera un pastel, y adjudican una constelación a cada porción, que constituye su «dominio». Dado que la Tierra está inclinada sobre su eje, cada eón de dos mil años, durante los equinoccios de primavera y de otoño, los dos días del año en que el día y la noche duran lo mismo, la salida del sol parece cambiar de una de estas franjas del cielo a otra, retrocediendo por los signos del Zodíaco. Es decir que en cada nueva era el sol aparece en el signo que precede al que debería seguir si el sol dibujara su recorrido normal en el margen de un año corriente. Por ese motivo la sucesión de eones se denomina precesión de los equinoccios.

»A lo largo del último ciclo de dos mil años, hemos presenciado durante los equinoccios que el sol sale contra las constelaciones duales que dominan de forma conjunta esta era: Piscis en el equinoccio de primavera y Virgo, en el de otoño. En este sentido, el carácter de la era está definido por las constelaciones que la rigen. Lo que podría definirse como mitología celestial.

»Resulta muy interesante que las leyendas de todos los pueblos guarden una relación tan estrecha con las imágenes arquetípicas vinculadas a cada nuevo eón. La era de Géminis, por ejemplo, constituyó un período histórico notable por las leyendas de gemelos: Rómulo y Remo, Castor y Pólux. La era siguiente, la de Tauro, el toro, estaba representada de forma simbólica por el dios buey egipcio Apis, el becerro de oro de Moisés y el toro blanco del mar que engendró al Minotauro, en Creta. La era de Aries, el carnero, está vinculada con el vellocino de oro que buscaban los argonautas de Jasón, con los cuernos de carnero de Alejandro Magno y otros iniciados de los misterios egipcios posteriores. Y por supuesto, Jesús el Cordero, que fue el pivote principal de la transición entre la era de Aries y la que ahora acaba: la de Piscis.

»Los símbolos de peces han penetrado también a lo largo de este eón. Está el Rey Pescador, quien custodiaba el Santo Grial que buscaba el rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. Aunque el cáliz del Grial sería un símbolo más adecuado para la nueva era entrante, por lo de verter líquido, ¿comprendes?

Habíamos acortado camino cruzando por una plaza abierta con una fuente barroca, que salpicaba agua por todas partes. Sabía que nos acercábamos al Ring.

—¿Qué sabes de la era de Acuario? —pregunté a Dacian.

—Desde el principio, la imagen de esta era ha sido la de una inundación —me informó Dacian—. No un diluvio como el que vivió Noé en el Génesis, en que la tierra quedó sumergida bajo el agua como castigo de los cielos por los pecados de la humanidad, sino que será, en cambio, una época de sacudidas inesperadas en el tejido de todo el orden social. El líquido que vierte el portador de agua adopta la forma de una ola de mar gigantesca de liberación: las aguas de la tierra aumentarán de nivel y fluirán manantiales de libertad desatados contra todos los lazos de la tiranía, como mínimo para aquellos que buscan tal liberación. Por lo tanto, no es casualidad que Urano, el planeta que rige esta era entrante, fuera descubierto en los albores de la Revolución Francesa.

»Según los antiguos, el inicio de la siguiente era vendrá marcado por las aguas que avanzarán sin barreras. Aquellos que construyan diques para contenerlas, que levanten muros para resistirse al cambio, que sean represivos, inflexibles o intolerantes, aquellos que quieran dar marcha atrás al reloj y regresar a una era dorada que nunca existió serán destruidos por la ola gigante de transformación. Sólo aquellos que aprendan a bailar sobre las aguas sobrevivirán.

—Lo que el agua se llevó —dije, con una sonrisa—. Pero se han escrito tantos libros, canciones y obras de teatro sobre la era de Acuario desde la generación de mi madre. La mostraban como una época de… ¿cómo lo llamaban? «El poder de la paz y el amor». Lo que tú describes tiene más el aspecto de una revolución real.

—Una revolución también describe un círculo —señaló Dacian—. Pero las ideas que has mencionado son fantasías más decadentes que los bombones espolvoreados con azúcar: sus valores no se amoldan en absoluto a la era. De hecho, son esos conceptos «utópicos» los que resultan extremadamente peligrosos dadas las circunstancias. Recuerda que utopía, OU topos, equivale a «no lugar». Y si lo analizas con atención, es ahí donde existe cada «era dorada» legendaria.

—¿Cómo puede ser peligroso soñar con un mundo mejor? —quise saber.

—No lo es, siempre que el mundo sea de verdad mejor para todos. Y siempre que se trate del mundo real, no sólo de un sueño —respondió Dacian—. En este año, 1989, se cumplen dos siglos desde que los ideales utópicos de Jean–Jacques Rousseau marcaron el inicio de la Revolución Francesa que acabamos de mencionar. La salida del sol en el equinoccio de primavera se situaba entonces a cinco grados de la cúspide, el punto del círculo zodiacal que indica la entrada del sol en el signo de Acuario, lo bastante cerca para sentir el tirón de la era entrante. Sin embargo, veinticinco años después del derramamiento de sangre, se restableció la monarquía francesa, seguida de más décadas de desórdenes.

»Más adelante, 1933, el año en que Hitler ascendió al poder, nos situó a un grado de la cuenta atrás hacia la nueva era. Ahora mismo nos encontramos a una décima parte de grado de la cúspide de la era de Acuario: ya está sucediendo.

—¿O sea que Napoleón y Hitler están conectados con el nuevo eón? —comenté—. Pues no encajarían en la imagen de idealistas utópicos de nadie.

—¿Ah, no? —Dacian arqueó una ceja—. En cambio, es eso lo que fueron.

—¡Un momento! —exclamé—. ¡No me dirás que admiras a esos individuos!

—Sólo te comento lo peligroso que puede llegar a ser el idealismo, incluso la espiritualidad, si se cultivan en el invernadero equivocado —añadió Dacian con cierta prevención—. Los idealistas que empiezan queriendo crear una civilización superior suelen acabar convenciéndose de que tienen que mejorar las culturas y las sociedades. Y de forma invariable, la cosa termina como está mandado, separando el grano de la paja a través de la genética, de la eugenesia, sea lo que sea, para crear una raza mejor de seres humanos.

Con esas solemnes palabras, llegamos al Hofburg. Wolfgang compró las entradas y accedimos juntos a la Schatzkammer.

Anduvimos por entre las salas de vitrinas enormes de cristal, repletas de joyas de la corona, de insignias imperiales, de trajes y relicarios: la milenaria corona octagonal, cuajada de piedras preciosas, del Sacro Imperio Romano, con la figura de Rex Salomón grabada en el lado, la corona y el orbe de los Habsburgo con el AEIOU (Austriae est imperare orbi universo: Austria es soberana sobre el mundo entero) y otras modestas baratijas familiares. Por fin llegamos a la cámara final, con las espadas de estado y otras armas ceremoniales imperiales.

Ahí, sobre un trozo de terciopelo rojo, en una vitrina de reducidas dimensiones colocada contra la pared, había, junto con otros elementos que parecían contar con mayor valor e interés, un objeto pequeño en forma de daga, formado por dos piezas toscamente elaboradas con algún tipo de hierro y unidas entre sí por algo similar al catgut. El mango estaba diseñado para acoplarse en un asta, la sección central quedaba rodeada por una anilla estrecha de latón: la imagen exacta de la lanza que Laf había descrito de la visita que hizo cuando era niño, casi ochenta años atrás.

—No parece gran cosa, ¿verdad? —comentó Dacian, a mi lado, mientras contemplábamos la vitrina.

—Sin embargo —afirmó Wolfgang, a mi otro lado—, se cree que fue la famosa lanza de Longino. Se han escrito muchos libros sobre el tema. Cayo Casio Longino era el centurión romano que, según se dice, atravesó el costado de Cristo con esta misma arma. Dicen que bajo la anilla de latón se encuentra uno de los clavos de la crucifixión, que fue arrancado del cuerpo de Cristo. También se afirma que la espada de Carlomagno, en la vitrina de al lado, y que por lo visto perteneció a Atila, el rey de los hunos, es la misma que hace dos mil años san Pedro blandió en el huerto de Getsemaní.

—Eso son sandeces —dijo Dacian—. La espada es un sable medieval, no es ni mucho menos un arma hebrea o romana. Y la lanza que tenemos aquí delante no es más que una reproducción. También se han escrito muchos libros sobre el tema. Todo el mundo la codiciaba, hasta el propio Adolf Hitler, por los poderes misteriosos que poseía. Se sabe que Hitler se llevó la espada auténtica de Longino a Nuremberg, junto con otros tesoros similares que había reunido, y encargó que se hicieran reproducciones de todos ellos; esas copias son las que vemos ahora. Desde entonces, todo el que siente interés por el poder o la gloria busca los originales, incluidos los Windsor durante su largo exilio y el general americano George Patton, que estudió esta parte de la historia antigua y que puso el castillo de Nuremberg patas arriba para encontrarlos en cuanto llegó al final de la guerra. Pero los objetos auténticos habían desaparecido.

—No creerás esas historias de que Hitler seguía con vida tras la guerra y conservaba los objetos sagrados con él —comentó Wolfgang a Dacian.

—Como ves —me dijo Dacian con una sonrisa—, hay muchas historias en circulación. Algunas sostienen la supervivencia prolongada, más allá de la muerte, de casi todos aquellos que a lo largo de la historia se han relacionado con esos objetos, desde Hitler a Jesucristo. Dado que las religiones y los movimientos políticos, que me confieso incapaz de distinguir, se basan en gran parte en esos relatos, declino hacer ningún comentario. No encuentro ese tema importante ni interesante. Lo que sí resulta interesante, en cambio, es la razón que movió a gente como Hitler o Patton a querer los llamados objetos sagrados. Sólo una persona puede responder esa pregunta.

—¿Insinúas que sabes dónde están esos objetos sagrados? —preguntó Wolfgang. Ni que decir tiene que quería oír también la respuesta a esa pregunta, pero Dacian no picó.

—Como le conté antes a Ariel —explicó con calma—, es el proceso de la búsqueda, no el resultado, lo que de verdad es importante.

—Pero si los objetos sagrados no son el objetivo —soltó Wolfgang desconcertado—, ¿cuál es, entonces?

Dacian adoptó una expresión lúgubre y sacudió la cabeza.

—No cuál —repitió—. Ni qué, ni quién, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, sino por qué: ésa es la pregunta. Sin embargo, puesto que los hechos parecen importaros tanto, os diré lo que sé. De hecho, ya lo he dispuesto así para cuando terminemos aquí.

Me puso un dedo bajo el mentón.

—En cuanto Wolfgang me informó de lo que podías llevar a cuestas, reservé por teléfono un lugar, desde el restaurante. Sólo falta un minuto para nuestra cita, a las tres en punto, a unos cuantos pasos de aquí, en la Josefsplatz. Tenemos el lugar para nosotros solos durante una hora, hasta las cuatro, cuando cierran, y puede que nos lleve ese tiempo. Espero que nuestro amigo Wolfgang no se sienta decepcionado porque no se trate de los hechos tal cual; la historia contiene mucha información de más, así como algunos rumores y unas cuantas conjeturas de mi parte. Os lo contaré mientras los dos os deshacéis de esos peligrosos papeles.

¡Deshacernos de los papeles! Me atraganté y clavé con fuerza los dedos en el bolso. Wolfgang también estaba estupefacto.

—Sé razonable, bonita —dijo Dacian—. No te los puedes llevar a la Unión Soviética. En la aduana confiscan por sistema todo aquello que no identifican, hasta los resguardos de aparcamiento. Ni los puedes esparcir por las calles de Viena, ni confiárnoslos a Wolfgang ni a mí porque mañana los dos salimos también del país. Por lo tanto, te insto a que elijas la única solución que se me ocurre con tan poca antelación: ocultarlos en un lugar donde no es probable que nadie los encuentre pronto, entre los libros únicos de la Biblioteca Nacional de Austria.

La Nationalbibliotek, construida entre 1730 y 1740, es una de las bibliotecas más impresionantes del mundo, no sólo por su tamaño o su esplendor, sino a causa de su belleza sobrenatural, como de cuento de hadas, y por la naturaleza exótica de su colección de libros únicos, desde Avicena hasta Zeno, que la sitúa en segundo lugar de importancia por detrás sólo de la del Vaticano.

Apenas la había visitado de niña, pero aún recordaba con nitidez la arquitectura barroca con toques crema y el asombroso trampantojo pastel del techo de la elevada cúpula. Sin olvidar la sorpresa más fantástica del mundo para un niño: las estanterías eran puertas, con paneles llenos de libros a cada lado, que se abrían para revelar cámaras secretas alineadas con más libros, cada una de ellas con una mesa larga, sillas y grandes ventanales que daban al patio, y en las que los estudiosos se podían encerrar y trabajar en privado durante horas. Dacian había reservado una de estas salas.

—Es un buen plan —me aseguró Wolfgang cuando estuvimos los tres instalados en la habitación—. No se me habría ocurrido nada mejor en tan poco tiempo.

Cuando lo hube analizado, estuve de acuerdo en que, por arriesgado que fuera, Dacian había dado con una solución plausible para proteger los manuscritos. Aun en el caso de que todo el mundo descubriera que estaban ocultos ahí, un cálculo rápido hecho a partir del cartel que había ante mí me indicó que la colección de libros, folios, manuscritos, mapas, periódicos e incunables de la biblioteca ascendía a unos cuatro millones de ejemplares. Eso, y el hecho de que los almacenes donde los guardaban estaban cerrados al público, implicaba que recuperar las páginas diseminadas sería un proyecto de proporciones colosales para cualquiera que estuviese interesado.

Durante diez minutos rellenamos tarjetas con docenas de títulos y los entregamos a los bibliotecarios, a la espera de que nos trajeran los libros. Cuando estuvimos solos, inserté páginas del texto en los libros que cogía de las estanterías de esa habitación. Para mayor precaución, propuse que cuando hubiésemos terminado destruyéramos las tarjetas y no conserváramos ninguna lista.

—¿Pero cómo los volveremos a encontrar? —objetó Wolfgang—. Recuperar mil páginas a fuerza de ir probando entre tantos libros llevaría años y años a un montón de gente.

—Eso es lo que pretendo —corroboré.

No me parecía necesario mencionar de nuevo mi memoria fotográfica, pero era capaz de recordar una lista de hasta quinientos objetos, como el autor y el título de cada libro en el que insertáramos algunas páginas, hasta unos tres meses. Si no podía regresar antes, escribiría la lista, la volvería a memorizar y la destruiría.

Más urgente era la cuestión de Dacian. Como había mencionado en la Schatzkammer, debía regresar a París, de modo que esta sesión en la biblioteca iba a ser la última durante bastante tiempo y necesitaba averiguar muchas cosas antes de que se marchara. Tendría que andar y masticar chicle a la vez; dividir el cerebro para prestar atención a Dacian mientras memorizaba la lista de libros. Acerqué la silla a la suya, al lado de la ventana. Wolfgang se quedó en la puerta para recoger los libros a medida que llegaban. Me pasaba cada montón, sin dejar de cerciorarse de que no nos oía nadie. Al empezar a rellenar los volúmenes con páginas dobladas de manuscrito, asentí a Dacian para que prosiguiera.

—Intentaré contestar las preguntas de los dos —empezó—. Los trece objetos sagrados en los que Wolfgang está interesado y el significado de los papeles de Pandora, en poder de Ariel. Ambas respuestas se centran en una parte remota del mundo actualmente poco visitada y en aquella época poco comprendida. Aunque en su día esa región contaba con la mayor cultura, ahora su pasado yace enterrado bajo el polvo de los siglos. Las grandes potencias se la han disputado sin cesar y sus líneas de demarcación siguen siendo motivo de conflicto. Pero como algunos han aprendido a la fuerza, se trata de una tierra tan salvaje y misteriosa que su gente, como la pantera, no puede ser domada.

Se volvió para mirarme con esos ojos color verde oscuro.

—Me refiero a un lugar, que según tengo entendido, ambos investigaréis durante vuestra estancia en Rusia. De modo que nuestro encuentro de hoy es afortunado. Soy uno de los pocos que puede narrar su historia y, lo que es más importante, el significado más profundo que se esconde tras esa historia, porque yo mismo nací ahí hace casi un siglo.

—¿Naciste en Asia central? —pregunté sorprendida.

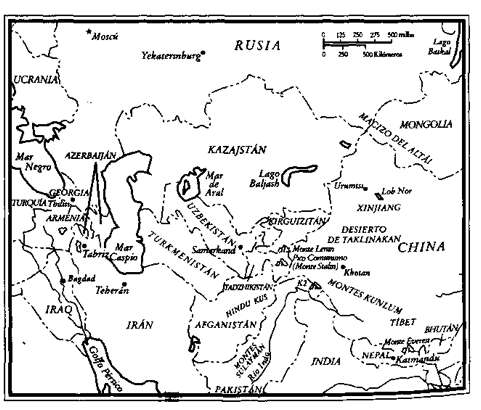

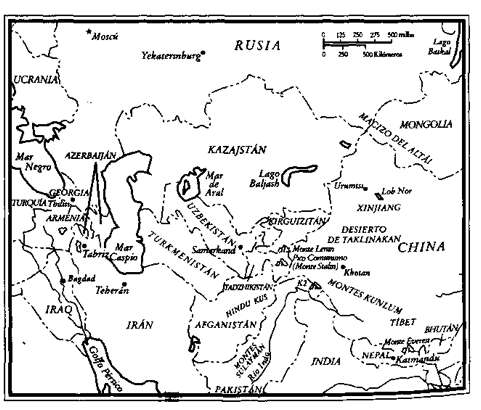

—Sí. Y el sánscrito fue la primera lengua de esa región, una clave importante. Déjame que te muestre una imagen más clara de mi patria.

Dacian extrajo de su cartera un pedazo de cuero enrollado y atado con correa de gamuza. Lo soltó y me lo tendió. Parecía tan frágil que dudaba en tocarlo, así que Dacian lo extendió en la mesa. Wolfgang se acercó para observarlo.

Era un mapa antiguo, dibujado y pintado a mano con mucho cuidado pero sin ninguna línea fronteriza. El mapa que había estudiado esa mañana representaba más o menos el mismo territorio, por lo que me orientaba topográficamente por el terreno incluso sin los nombres: los mares interiores eran el Aral y el Caspio, los principales cursos fluviales, el Oxus y el Indo, mientras que las cadenas montañosas eran el Hindú Kus, el Pamir y el Himalaya. Las únicas líneas señaladas, de puntos, tal vez indicaban rutas principales de viaje. Pero también había unos cuantos círculos que indicaban características geográficas: unas pocas reconocibles, como el monte Everest. Sin embargo, resultaba difícil adivinar el resto sin esas demarcaciones artificiales que establecen las fronteras nacionales a las que estamos tan acostumbrados. En previsión de ello, Dacian desplegó una capa de tejido translúcido con las fronteras actuales y la colocó sobre el mapa para que las regiones separadas cobraran vida.

—A lo largo de los siglos, han vivido en esta zona tantos pueblos que uno pierde la consciencia de lo que es importante —explicó—. Estos círculos del mapa son los lugares de significado legendario, o incluso mágico, que trascienden los cambios políticos. Como aquí, por ejemplo.

Señaló un punto donde una protuberancia con forma de apéndice de Afganistán se extendía entre dos regiones montañosas de la república soviética de Tadzhikistán y Pakistán, en un brazo largo y abierto que llegaba a tocar la parte más occidental de China.

—No es ninguna casualidad que la primera de las sacudidas importantes que anuncia la entrada en el nuevo eón se produzca en este rincón concreto del mundo —afirmó Dacian—. Ha servido desde tiempos remotos, más que ningún otro lugar de la tierra, de crisol cultural donde se mezcla este, oeste, norte y sur, por lo que aporta el microcosmos perfecto para esta nueva era que tenemos casi encima.

—Pero si esta era va a ser una ola que derrumbe muros y mezcle culturas —comentó Wolfgang—, no entiendo qué tiene que ver con esta parte del mundo, sobre todo con Afganistán, donde es poco probable que la guerra sangrienta pero insignificante de Rusia afecte a ninguna otra cultura salvo ésa.

—No tan insignificante. Se ha llegado a un punto de inflexión —manifestó Dacian—. ¿Crees que es una coincidencia que el pasado febrero los soviéticos se retiraran tras diez años de desafortunada invasión? La retirada se produjo en el preciso momento en que la salida del sol, durante el equinoccio de primavera, como he mencionado antes se acercaba a una décima parte de grado de la entrada en la constelación de Acuario, exactamente once años y once meses antes del inicio oficial del nuevo eón, el año 2001.

—Estoy de acuerdo con Wolfgang —comenté a Dacian, mientras metía otra hoja—. Que las tropas regresen a casa después de una guerra no ganada no tiene pinta de desencadenar un nuevo ciclo de dos milenios que vaya a conmocionar al mundo. Para los rusos, es más bien una vuelta a la normalidad.

—Eso es porque nadie ha hecho la pregunta clave: ¿por qué motivo se dirigieron ahí los soviéticos? —dijo Dacian—. La respuesta es simple. Igual que Hitler cincuenta años antes, buscaban la ciudad sagrada.

Wolfgang y yo dejamos de rellenar libros un momento, con los ojos fijos en Dacian. Él dio unos golpecitos en el mapa como si pensara y nos obsequió con una sonrisa esquiva.

—Las ciudades mágicas han abundado siempre en esta región —comentó—. Algunas están históricamente documentadas, mientras que otras constituyen especulación o mito, como la Chandu mongol, el Xanadu de Kublai Kan, descrita por Marco Polo, o el retiro himalayo de Shangri La, que según la leyenda aparece sólo una vez cada milenio. Luego, la región más occidental de China, la república de Xingjiang: en la década de los veinte, el místico ruso Nikolái Roerish registró relatos que recogió desde Cachemira hasta la Xinxiang china y el Tíbet sobre la fabulosa ciudad hundida de Shambala, una versión oriental de la Atlántida. Se creía que la tierra se había tragado esta ciudad milagrosa, que pronto volvería a emerger para marcar el nacimiento de un nuevo eón.

Dacian tenía los ojos cerrados, pero mientras deslizaba el dedo sobre el mapa, parecía capaz de ver cada uno de los puntos que tocaba. Aunque había admitido que narraba mitos, parecían resultarle tan reales que me tenía fascinada. Tuve que hacer un esfuerzo para volver a prestar atención a los papeles que se suponía estaba escondiendo.

—Es aquí, en Nepal, donde durante miles de años los budistas han creído que está enterrada la ciudad perdida de Agharthi, en el interior del Kangchenjunga —prosiguió—, el tercer pico más alto del mundo, cuyo nombre significa «los cinco tesoros de la gran nieve». Después, al sur de la segunda montaña más elevada del mundo, el K2, en la zona que reclaman China, la India y Pakistán, se esconde otro tesoro misterioso junto con manuscritos sagrados. El legendario ocultista Aleisteir Crowley, que fue el primero en intentar el ascenso a esta montaña en el año 1901, iba en su busca. Y la montaña más mágica de la región es el monte Pamir, llamado antes pico Stalin y ahora, pico Comunismo, en Tadzhikistán. Con casi siete mil quinientos metros de altitud, constituye el pico más elevado de la Unión Soviética. Los persas zoroástricos consideraban esta montaña el eje principal de un entramado de poder que conectaba puntos sagrados de Europa y el Mediterráneo con los del Próximo Oriente y Asia, un mecanismo que sólo puede activarse, según opina mucha gente, si concurren las circunstancias adecuadas, como sucederá en el cambio de este nuevo eón.

»Pero el más interesante de todos esos lugares sagrados fue una ciudad fundada por Alejandro Magno hacia el año 330 a.C. cerca de la actual frontera ruso–afgana. De acuerdo con la leyenda, hace miles de años existió una ciudad de gran misterio y magia en ese punto: la última de las siete ciudades legendarias de Salomón.

—¿Del rey Salomón? —soltó Wolfgang en un tono extraño—. ¿Cómo es posible?

Se levanto, habló con tranquilidad con el bibliotecario que había en el exterior, cerró las puertas cargadas de libros y regresó para sentarse a mi lado.

Yo seguí incluyendo las páginas de Pandora dentro de volúmenes, con la cabeza agachada, para que no me vieran la cara. Sabía que esta referencia a Salomón no era un comentario casual de Dacian, como tampoco las muchas alusiones de Sam: el nudo de Salomón que me dejó en el retrovisor del coche, los anagramas y el número de teléfono que me dirigían al Cantar de los Cantares. Mucha información recibida, ¿pero qué significaba? Me sentía como un reactor en el punto de masa crítica. Estaba ahí sentada intentando introducir mis barras de control y concentrarme en las conexiones. Le pasé mi montón de libros a Wolfgang, que me entregó otro.

—Es una parte del mundo que poca gente vincularía a Salomón —concedió Dacian—. Aun así, una cordillera entera que corre entre el valle del Indo y Afganistán, al sur de donde se cree que estaba la ciudad oculta, recibe su nombre: los montes Sulaymán. Los antiguos consideraban su trono, el takht–i–Suliman, situado en un cráter hueco de la cima, como otro eje que conectaba el cielo con la tierra.

»En cuanto a Salomón, se suele confundir mito y realidad: se afirma que era un mago con dominio sobre el agua, la tierra, el viento y el fuego; que comprendía el lenguaje de los animales y utilizó los servicios de hormigas y abejas para construir el templo de Jerusalén, y que las palomas y los videntes diseñaron su ciudad mágica del sol en Asia central, un lugar que Alejandro Magno buscó con insistencia por muchos países. Cuando Salomón llevó a Balkis, la reina de Saba, de viaje todas las ciudades que había creado, a bordo de una alfombra mágica donde había colocado un trono real, y la reina volvió la mirada hacia su patria, el genio de Salomón arrancó la cima de la montaña y depositó ahí el trono para que tuviera mejor vista. En 1883 se documentó la existencia de un takht–i–Suliman auténtico en una expedición de reconocimiento de la zona. En tiempos de Alejandro existía también un templo persa de fuego en ese mismo lugar. El vínculo con el culto al fuego es importante en nuestra historia. Alejandro y Salomón, ambos con un pie en la historia y otro en la leyenda, están relacionados entre sí de otras maneras: en la tradición hindú, budista, tibetana tántrica, cristiana nestoriana y hasta en el libro sagrado del islam, el Qur’án.

—¿Salomón y Alejandro están mencionados en el Corán? —me sorprendí.

—Ya lo creo —contestó Dacian—. Uno de los objetos sagrados que tanto intrigan a Wolfgang está descrito en el Corán: una piedra verde, mágica y luminosa que, según se cree, cayó del cielo hace millones de años. Salomón, iniciado en los secretos de los magos persas, se hizo montar un pedacito de esa piedra en un anillo que llevó puesto a todas horas, hasta su muerte. Alejandro buscó esta piedra por los poderes que dispensaba sobre el cielo y la tierra.

Sin dejar de escucharlo, empecé de nuevo a rellenar los libros, y Dacian inició su relato.

LA PIEDRA

Nació a las doce de una sofocante noche de verano del 356 a. C., en Pela, Macedonia. Lo llamaron Alejandro.

Antes de su nacimiento, la sibila predijo la muerte sanguinaria de Asia a manos de alguien que estaba a punto de llegar. Se cuenta que, con sus primeros llantos, el Artemision, el gran templo de Artemisa en Efeso, ardió en llamas de forma espontánea y quedó totalmente destruido. Los magos de Zaratustra, que fueron testigos de ese incendio, según nos relata Plutarco, lloraron, esperaron y se golpearon los rostros, y profetizaron la caída del vasto Imperio persa, que empezó en esa misma hora.

La madre de Alejandro, Olimpia, princesa de Epiro, era sacerdotisa de los misterios órficos de la vida y la muerte. Cuando Olimpia contaba trece años, conoció al padre de Alejandro, Filipo II de Macedoniaa, en la isla de Samotracia, en su iniciación a los misterios dionisiacos más oscuros que gobernaban los meses de invierno. En el momento de su matrimonio con Filipo, cinco años más tarde, Olimpia era también devota de los rituales de las bacantes, las seguidoras de Dioniso, el dios del vino, en cuya patria, Tracia, recibían el nombre de bassarides por las pieles de zorro que vestían (y poco más) cuando bailaban con frenesí en las colinas toda la noche, borrachas de vino sin diluir, sedientas de sangre y arrebatadas de lujuria. Poseídas por el dios, las bassarides capturaban animales salvajes con las manos y los descuartizaban con los dientes. En esos momentos, recibían el nombre de ménades, las frenéticas.

Olimpia solía compartir su lecho con la serpiente del oráculo, una pitón adulta, costumbre que atemorizaba tanto a su marido que, durante cierto tiempo pospuso la concepción de un hijo. Pero el oráculo indicó a Filipo que perdería un ojo por contemplar a su esposa en una cópula con el reptil sagrado, un acontecimiento místico en que el rayo de Zeus le abría la matriz y de ella surgían llamas, que anunciaban un niño que un día prendería fuego al Este. Según el oráculo el matrimonio debía consumarse. Su hijo uniría los cuatro lados y despertaría al dragón de la fuerza latente en la tierra, de modo que se iniciaría una nueva era.

Alejandro era rubio, sonrosado y atractivo, con una figura elegante y un ojo gris azulado y el otro, castaño oscuro. Tenía una mirada dulce e irradiaba una fragancia agradable y maravillosa por la boca y por todos los poros de la piel debido a su naturaleza cálida y apasionada. La educación que recibió de Aristóteles el joven príncipe incluyó la formación en la metafísica y en los secretos de los magos persas. Pronto se mostró más inteligente de lo que correspondía a su edad. Su madre Olimpia le enseñó los misterios. Se convirtió en un corredor veloz, un jinete espléndido, un hábil guerrero y era admirado por todo el reino de su padre.

Pero cuando cumplió los dieciocho, la vida de Alejandro cambió. Su padre se divorció de su madre, la desterró y se casó con una joven macedonia, Cleopatra, quien pronto le ofreció un nuevo heredero en la línea sucesoria. Olimpia, presa de ira, recurrió a sus poderes mágicos, que eran extraordinarios. Mediante estratagemas y maldiciones consiguió que uno de los amantes masculinos de Filipo lo asesinara, de modo que Alejandro pudiese acceder al trono. Alejandro contaba veinte años cuando, debido a la muerte de su padre, se convirtió en rey de Macedonia.

Lo primero que hizo fue llevar a sus vecinos Iliria y Tracia al redil macedonio. Luego incendió la ciudad rebelde de Tebas, en la zona central de Grecia, y esclavizó a su población. En la costa jónica de la actual Turquía, las ciudades griegas habían estado sometidas al vasallaje persa durante más de ciento cincuenta años. Alejandro se decidió a derrotar a los persas y a restablecer la democracia y, en algunos casos la autonomía, en las anteriores colonias griegas. Su misión inicial, romper el dominio del Imperio persa que había durado doscientos años en el mundo oriental y occidental, fue pronto sustituida por la de dominar el mundo. Su misión última sería la de unirse con el líquido divino: convertirse en un dios viviente.

Los ejércitos de Alejandro se introdujeron en Asia a través de Frigia (la actual Anatolia, en la Turquía central) y llegaron a Gordion. En el siglo VIII a. C., cuatrocientos años antes de Alejandro, un oráculo anunció al pueblo de Frigia que un día aparecería su rey verdadero y que se le reconocería por el hecho de que, al entrar por las puertas de la ciudad, un cuervo se posaría en su carro. Un pastor, Gordias, se aproximó por la carretera del este. Al llegar a la primera ciudad, un cuervo profético se posó en el yugo de su carro de bueyes y entraron juntos en la villa. La gente aclamó a Gordias y lo acompañó al templo, donde lo coronaron rey. Pronto se descubrió que nadie era capaz de desatar el complejo nudo de la correa de cuero que unía el yugo al timón del carro. El oráculo predijo que quien desatara el nudo se convertiría en el señor de toda Asia. Se trataba del nudo gordiano que, cuatrocientos años después, Alejandro cortaría por la mitad con su espada.

Gordias se casó con la profetisa del oráculo de Cibeles, nombre que significa a la vez cueva y cubo, la gran diosa madre de toda la creación desde la época glaciar. Cibeles había nacido en el monte Ida, en la costa jónica, desde donde los dioses observaron la guerra de Troya, pero su trono principal se encontraba en Pesinunte, a sólo veinte kilómetros de Gordion, donde se conservaba como una piedra meteorítica negra. Ciento veinte años después de la muerte de Alejandro, esta roca fue llevada a Roma y conservada en la colina palatina para protegerla frente a Aníbal y sus fuerzas durante las guerras púnicas. Permaneció allí, ejerciendo el poder frigio, hasta bien entrada la época de los cesares.

Gordias y su esposa profetisa adoptaron al hijo medio mortal de la diosa Cibeles, un chico llamado Midas porque, al igual que la diosa, había nacido en el monte Ida. Midas se convirtió en el segundo rey de Frigia. Cuando aún era un muchacho, Midas viajó acompañado por el centauro Sileno, tutor del dios Dioniso, a Hiperbórea, una tierra mágica situada más allá del viento del norte, relacionada con la estrella polar y el eje del mundo. A su regreso, Dioniso recompensó a Midas concediéndole un deseo. Midas pidió convertir en oro lo que tocara. En la actualidad todavía fluye oro en los ríos en los que un día se bañó.

En el año 333 a. C., cuando Alejandro cortó el nudo gordiano, visitó la tumba del rey Midas, el templo de Cibeles, para ver la piedra negra y, por último, el templo del dios patrón de los reyes frigios, Dioniso. Tras haberse refrescado en los manantiales y pozos de los dioses orientales, procedió a conquistar el Este: Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia, Asia central e India.

El acontecimiento más relevante de esas campañas se produjo en Asia central, en la Roca Sin Pájaros, ciudad construida sobre una torre de roca de dos mil metros de altura, que era considerada el pilar que sostenía el cielo; tan alta que era imposible atacarla con una catapulta. Alejandro seleccionó trescientos soldados de las regiones montañosas de Macedonia, capaces de escalar a mano los acantilados y los muros de la ciudad; una vez arriba, dispararon flechas a los defensores, quienes se rindieron.

El Corán explica que en algún lugar cercano a este punto, Alejandro construyó unas inmensas puertas de hierro para cerrar un paso de montaña difícil frente a la tribu de Gog, procedente del país de Magog, tribu que más adelante se denominaría mongol. También fue en ese lugar donde construyó su ciudad santa, sobre el anterior emplazamiento de la séptima ciudad de Salomón. Se dice que la piedra sagrada de Salomón permanece enterrada como piedra angular, lo que permite a la ciudad emerger en los albores de cada nuevo eón.

Una vez pacificada la región situada más allá del Oxus, una tropa de nobles llegó procedente de Nisa, un valle al otro lado del Hindu Kus. Cuando vieron a Alejandro, estaba en plena batalla con la armadura puesta y cubierto de polvo. No obstante todos se quedaron sin habla y se postraron en el suelo sobrecogidos porque reconocieron en él esas cualidades divinas que ya habían detectado los sumos sacerdotes egipcios y, cómo no, los magos persas. Los nobles de Nisa invitaron a Alejandro y a sus hombres a visitar su país, que según afirmaban era el lugar de nacimiento del «dios de Nisa», Dioniso, también dios principal de Macedonia.

Se cuenta que la visita de Alejandro a Nisa supuso el punto de inflexión en su corta pero influyente vida. Acercarse a ese valle verde que se extendía entre cordilleras montañosas era como entrar en un terreno mágico y perdido. El valle no sólo se vanagloriaba de sus viñedos exclusivos y de los vinos embriagadores que a Alejandro le encantaba beber, sino que también era el único lugar de esa parte del mundo donde crecía la hiedra, planta consagrada al dios.

La vid representa el viaje al mundo exterior, la búsqueda. La hiedra describe el viaje interior, el laberinto. Alejandro y sus soldados, siempre dispuestos a brindar por el dios principal de su lugar de nacimiento, se tocaron con una corona de hiedra sagrada y bebieron, festejaron y bailaron por las colinas para celebrar esa nueva invasión de la India, ya que según la leyenda, el dios Dioniso fue el primero en cruzar el Indo a lomos de su pantera perfumada.

La carrera de Alejandro fue breve, pero los dados del oráculo habían sido echados antes de su nacimiento. En trece años y muchas campañas conquistó la mayoría del mundo conocido. Luego, a los treinta y tres años, falleció en Babilonia. Debido a que su vasto imperio, conseguido a base de esfuerzo, se desmanteló inmediatamente tras su muerte, los historiadores son de la opinión de que no dejó nada aparte de su leyenda dorada. Se equivocan. En esos trece años consiguió su objetivo: mezclar Oriente y Occidente, espíritu y materia, filosofías y líneas de sangre. En todas las capitales conquistadas, oficiaba matrimonios públicos en masa entre oficiales grecomacedonios y mujeres nobles nativas; él mismo eligió varias esposas entre las persas.

Se sabe también que Alejandro era un iniciado en el esoterismo oriental. En Egipto, los sumos sacerdotes de Zeus Júpiter Amón reconocieron en él la encarnación de ese dios y le impusieron los cuernos de carnero de la figura vinculada en los tres continentes con Marte, el planeta de la guerra, y con la era actual de Aries, el carnero. En el norte, en las tierras de los escintios (en Asia central, la parte del mundo de que estamos hablando), lo llamaban Zulqarnain: «el dios bicorne». Ese término significa también «señor de los dos senderos» o dos épocas, es decir, aquel que gobernará la transición entre dos eones.

—La madre de Alejandro, Olimpia, le dijo que era la semilla de la serpiente del poder, la fuerza cósmica —finalizó Dacian—. La ambición que le había inculcado de pequeño creció hasta convertirse en una sed inagotable de dominación. Con este objeto construyó una ciudad sagrada en cada «punto de acupuntura» en el entramado de poder del mundo. Alejandro creyó que si clavaba una aguja en esos puntos de la columna vertebral de la tierra, como si introdujera el vástago de un clavo en un árbol, eso le permitiría dominar el «dragón de las fuerzas» de la tierra, y que quien poseyera la piedra sagrada de la nueva era y la colocara precisamente en el centro del entramado originaría la última revolución de la rueda del eón y lo tendría bajo su control y dominio, así como el resto de la tierra. Eso era tan importante que Alejandro interrumpía sus campañas para supervisar cada escenario antes de empezar a construir e insistía en bautizar cada ciudad él mismo, hasta un total de setenta, antes de morir.

—¿Setenta ciudades? —preguntó Wolfgang, levantando la vista del libro que estaba rellenando.

—Un número interesante, ¿verdad? —corroboró Dacian—. Con las siete ciudades anteriores de Salomón, suman setenta y siete puntos del entramado, un número de lo más mágico.

No se me había escapado el paralelismo entre las setenta y siete ciudades de Alejandro y Salomón y el Grupo de los 77 países no alineados del que me habían informado a lo largo de la mañana. Cuando pasé a Wolfgang el libro que acababa de rellenar, la puerta se abrió hacia dentro y un bibliotecario asomó la cabeza para anunciarnos que era la hora de cerrar. Dacian enrolló el mapa de piel y lo devolvió a la bolsa, mientras Wolfgang apilaba con cuidado el último montón de libros y se dirigía con él hacia la puerta.

—Aunque hubiera existido algún tipo de entramado que dominara esas energías misteriosas, ¿que importancia tendría controlarlas? —pregunté a Dacian.

—Recuerda que Salomón era considerado el señor de los cuatro lados, no sólo de la tierra, sino también de los cuatro elementos —afirmó—. Así pues, poseía los poderes de un ser inmortal. Y en su corto margen de tiempo, Alejandro se convirtió en el primer hombre occidental que fue considerado un dios viviente antes de su muerte.

—¿Insinúas que hay dioses que vienen a la tierra bajo forma humana? —dije—. Me encantan esos viejos mitos, pero estamos a finales del siglo veinte.

—Exactamente el momento en que se espera su llegada —sentenció Dacian.

Salimos a la calle ya oscura y la puerta de la biblioteca se cerró detrás de nosotros. Dacian parecía agotado a la luz dorada de la primera farola que acababa de encenderse sobre nuestras cabezas, pero su cara seguía siendo muy atractiva.

—Tengo que dejaros enseguida; estoy muy cansado —anunció—. Pero os volveré a ver, es decir, si los dioses de los que hemos hablado lo permiten. Si bien me he limitado a arañar la superficie de lo que necesitáis saber, por lo menos está arañada para que podáis echar un vistazo a través del cristal. No me preocuparía por esos manuscritos. No sirven de mucho por sí solos. No basta con leer; es preciso comprender. Esa capacidad, como os digo, no sólo requiere una mente inquisidora, sino también algo más.

—¿Algo más? Como saber formular bien las preguntas —dije—. Pero antes, en el Hofburg, nos contaste que eras la única persona que podría explicar por qué todo el mundo quiere esos manuscritos, y los objetos sagrados también, que sólo tú podrías indicar por qué son tan peligrosos. Así que la pregunta es, ¿por qué no lo has hecho?

—Afirmé que sólo una persona podía responder la pregunta, no que esa persona fuera yo —aclaró Dacian—. ¿Recuerdas que dije que el sánscrito era la clave del misterio? ¿Y que el antiguo templo de fuego construido en el emplazamiento del trono de Salomón en Afganistán era asimismo importante? Ambas cosas se relacionan con esa calidad que he denominado «algo más». Queda mejor descrita con la palabra sánscrita salubha, que significa «la forma de la polilla o el saltamontes», volar hacia el fuego, correr sin pensar en el peligro, como hace la salamandra. Nadar corriente arriba como el salmón. Poseer los poderes de la sal.

—¿La sal? —me sorprendí.

—La sal, la mercancía más valiosa del mundo antiguo —respondió Dacian—. Los romanos pagaban con ella a sus soldados: de ahí la palabra actual «salario». El asentamiento celta más antiguo en Austria, uno de los primeros y más ricos de Europa fue Hallstatt, situada en el Salzkammergut, «región de la cámara de sal», bastante cerca de donde nació nuestro amigo Afortunado y donde vivió al final de su vida. Su nombre revela su fuente de salud: como el alemán Salz o el alemán antiguo Halle, hal era nombre celta de la sal.

Con un escalofrío recordé las palabras de Afortunado a Dacian, según me había contado Laf: que en el río y en Salzkammergut se encontraría el mensaje de los pueblos remotos, escritos en runas… Pero, ¿qué era preciso para revelar ese mensaje? Conocía la existencia de lagos salados y manantiales salinos en la parte alta de los Alpes austriacos, y las minas de sal subterráneas y cristalinas, como la cueva de Merlín, como esas setenta y siete ciudades legendarias.

—¿Así que cuando Hitler construyó esa casa en la zona de Salzburgo trataba de dar con alguna fuerza, como las ciudades ocultas de Alejandro y el rey Salomón? ¿Pero qué era? —quise saber.

—Todas esas cosas —comentó Dacian—, Salomón, la salamandra, el salmón, incluso la ciudad de Salzburgo, tienen una cosa en común. Ya sea sal, Salz, sau o sault, se limita a «salto», es decir, brincar, botar, bailar.

—Me temo que eso es como un salto mortal sin red para mí —afirmé.

—Se trata del pequeño ingrediente que pedí: sal sapiente, «sal sabia», la sal de la sabiduría —concluyó Dacian—. Espolvorea un poco y te conferirá los saltos de la intuición, como aquellos que caracterizaban al rey Salomón, un baile mental lleno de energía centelleante. Como el salmón que salta corriente arriba, como en un salto de fe.

«¡Oigo a mi amado! —Oí el Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, retumbar en mi mente—. Helo aquí que viene saltando por los montes, triscando por los collados».

Dacian se volvió hacia mí y me puso las manos en los hombros con ademán ceremonioso, casi como si me impusiera una condecoración o me pasara una antorcha. Luego, miró por encima de mi hombro a Wolfgang con una sonrisa enigmática.

—Ariel —me dijo—, no te queda más remedio. ¡Tendrás que aprender a bailar!

Y desapareció entre las sombras de la noche.

—Me acabo de acordar de una cosa —dijo Wolfgang, cuando Dacian se hubo ido—. Estaba tan hipnotizado por ese hombre que casi se me olvida. Regresé a la oficina mientras comíais y te habían remitido este fax desde tu oficina en Estados Unidos. Espero que no sea nada urgente.

Se puso la mano en el bolsillo y me alargó un papel doblado. Lo abrí bajo la luz amarilla de la farola.

Se ha completado la primera fase de nuestro proyecto y el archivo de la información para la segunda fase está en proceso. Por favor, indique cómo debemos hacerle llegar comunicaciones futuras a medida que progresemos. Podrá ponerse en contacto con nuestro equipo en el número arriba mencionado a partir de mañana.

Atentamente,

R.F. BURTON, Seguro de calidad

Sir Richard Francis Burton, orientalista y explorador incansable, había sido uno de mis autores favoritos durante mi infancia. Había leído todo lo que había escrito o traducido, incluido los dieciséis volúmenes de su versión de Las mil y una noches. Sin duda, el mensaje era de Sam. Aunque no podía detenerme a analizar el contenido ahí, al lado de una farola de Viena, con Wolfgang echando un vistazo, era un comunicado bastante simple del que adiviné varias cosas de entrada:

Primera fase «completada» significaba que Sam había visto a su abuelo, Oso Oscuro, en la reserva de los nez percé en Lapwai y que había averiguado algo bastante importante sobre su padre Earnest: de lo contrario no habría corrido el riesgo de comunicarse conmigo tan abiertamente aunque yo le había dicho que podía hacerlo. En cuanto a la segunda fase: que firmara el mensaje como sir Richard Burton lo decía todo. Además de los muchos libros que Burton había escrito sobre sus recorridos por escenarios exóticos como Medina, La Meca y las fuentes del Nilo, había escrito también acerca de su peregrinaje a la ciudad de los santos, es decir, los santos del último día.

De modo que el fax me indicaba que al día siguiente a esa misma hora, Sam estaría comprobando el resto de nuestra historia familiar en esa otra famosa tierra de sal, la versión americana de Salzburgo: Salt Lake City, en Utah.