FRANCISCO RICO

No tenemos ninguna noticia directa sobre el autógrafo de Cervantes que constituiría la primera redacción completa de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, pero hubo de tratarse de un manuscrito que no brillaba por la claridad ni la uniformidad. El volumen publicado con aquel título («por Juan de la Cuesta», a expensas del librero y editor Francisco de Robles, Madrid, 1605) contiene páginas escritas en diversas épocas y que a veces tuvieron o pudieron tener vida independiente: el Capitán cautivo está contando su historia en 1589 (I, 39), pero muchos elementos de otros episodios nos llevan a años posteriores; El curioso impertinente (I, 33-35) se compuso para circular tan al margen del Quijote como Rinconete y Cortadillo y las demás Novelas ejemplares (I, 47) No es fácil que Cervantes copiara de nuevo enteramente todas esas páginas para sumarlas al libro en marcha: más cómodo le sería tomarlas según estaban, aderezarlas con los arreglos y parches convenientes, y agregarlas al mazo de papeles en que iba naciendo don Quijote, sin duda con las tachaduras, enmiendas y rectificaciones propias de cualquier borrador. Así, en el momento en que diera la composición por sustancialmente conclusa, el autógrafo del Ingenioso hidalgo debía de ofrecer un aspecto revuelto, desigual y poco legible.

Fuera como fuese, las imprentas de hacia 1600 sólo por excepción trabajaban con el autógrafo de un texto inédito: la norma era emplear una copia en limpio preparada por uno o varios amanuenses profesionales y designada como «el original». El recurso a un «original» de ese estilo no era una simple conveniencia, sino una exigencia. La obra tenía que ir al Consejo de Castilla, llegar a los encargados de las aprobaciones, ser rubricada folio a folio por un escribano de cámara y cotejada por el corrector general… No era cosa de entorpecer con trabas caligráficas unos trámites de por sí largos y costosos. Por otra parte, y aun más perentoria, la tarea de los impresores se dificultaba sobremanera si no disponían de una transcripción nítida y homogénea: no ya por obvias razones de comodidad, sino fundamentalmente porque, debido a la escasez de caracteres tipográficos, los libros no se elaboraban entonces siguiendo la secuencia lineal de la lectura (página primera, segunda, tercera…), sino «por formas», es decir, componiendo en bloque el conjunto de las planas destinadas a estamparse en una cara del pliego (forma). Como en buena medida esas planas son discontinuas, era preciso «contar el original», es decir, calcular puntualmente qué segmentos del manuscrito habían de llenar cada una de las páginas del impreso. Para facilitar el tal cálculo, importaba servirse de una copia que se distinguiera por la regularidad en la letra y en la longitud y el número de líneas de cada plana, y su ejecución se encomendaba a un pendolista.

Claro está que tanto el autógrafo como el «original» habían de conllevar errores más o menos graves. Todos los cometemos al escribir, y los creadores no son ninguna especie aparte. A todos nos ocurre omitir una sílaba de dos iguales que van seguidas (al cuerpo y alma por al cuerpo y al alma) o, por el contrario, añadirla indebidamente (de debe por debe); trocar unas letras dentro de una palabra (caramanchón por camaranchón) o entre dos palabras contiguas (deste este por desde este); decidir que prescindimos de una frase y olvidarnos de tacharla o borrarla (poner primero Que trata, pensar en seguida que cuadra mejor Donde y asentarlo así, pero sin cancelar Que trata, de forma que el texto acaba diciendo Que trata Donde…), etc., etc. (Los ejemplos proceden de la edición príncipe del Quijote, y, naturalmente, las lecturas incorrectas no se han mantenido en la nuestra.) De hecho, semejantes descuidos son a menudo más frecuentes en los creadores, porque en ellos el pensamiento corre más veloz y se les adelanta más fácilmente a la pluma (o al teclado); y si es cuestión de copiar o rehacer un texto propio, como no pocas veces tuvo que ocurrir en el Ingenioso hidalgo, las inadvertencias suelen multiplicárseles vertiginosamente. Un típico despiste de autor se halla en la novela de El curioso impertinente, cuando el nombre del amigo soltero, Lotario, se confunde con el del casado, Anselmo (I, 34, línea «…vuelto Anselmo a su casa, preguntó a Camila…»).

Son numerosos los errores manifiestos en la edición príncipe que el filólogo identifica como tales (y subsana en consecuencia) porque, por un lado, comportan alguna anomalía de forma o de contenido y, por otro, la anomalía entra ajustadamente en la tipología, bien conocida, de los deslices que suelen producirse en el acto de la escritura. En bastantes casos, es probable que se remonten al autógrafo, pero normalmente no hay modo de determinarlo. En cambio, cuando el error responde a una falsa interpretación de la letra o los usos gráficos de Cervantes (una y otros atestiguados por abundantes muestras), hay muchas posibilidades de que venga del «original» de amanuense. En la príncipe, así, se lee una señora en vez de vuestra señoría, porque Cervantes solía abreviar vuestra como vra (y una se escribía vna). O bien el ventero aconseja: «ahora había vuestra merced de leer lo que leyó Felixmarte de Hircania, que de un revés solo partió cinco gigantes» (I, 32). Ciertamente, leyó no da ahí sentido, en tanto sí nos consta que la z y la y minúsculas del novelista son extremadamente parecidas. Es preciso entender, pues, que donde reza leyó hay que imprimir hizo. (Nótese además que Cervantes nunca marca la tilde del acento y a cada paso olvida el punto de la i.)

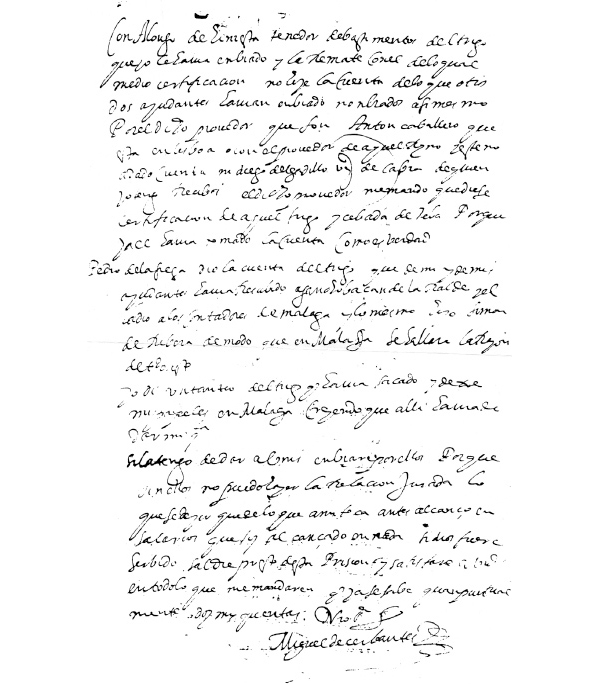

Página autógrafa de Cervantes en un documento de 1594, hoy en el Archivo de Simancas.

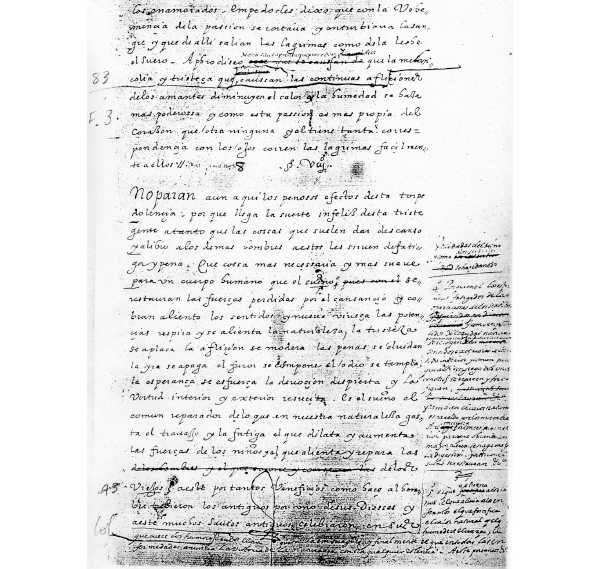

El «original» del Ingenioso hidalgo debió de tener un aspecto similar al reproducido aquí (del año 1600): en la copia del amanuense se insertan las revisiones y adiciones del autor, las enmiendas del corrector de la imprenta y las marcas del tipógrafo; al pie, exactamente igual que en el Quijote, figura la rúbrica de Juan Gallo de Andrada, escribano del Consejo de Castilla.

Las deficiencias como ésa eran tan inevitables en las copias, que la mayoría de las veces, una vez listo, el «original» volvía a manos del autor, para que lo sometiera a una revisión que salvara las incurias del escribano e introdujera las variaciones que juzgara oportunas. Tal revisión debe estimarse como una auténtica corrección de pruebas, o, si se quiere, como lo más análogo que en aquellos tiempos existía a la corrección de pruebas de los escritores modernos. Ese «original» revisado era el texto que se enviaba al Consejo de Castilla, y desde allí a los censores que habían de darle el visto bueno, para que luego un escribano de Cámara lo dejara «rubricado cada plana y firmado al fin» y un secretario extendiera el real Privilegio (I, Preliminares). Desde ese momento, en teoría, no estaba permitida ninguna innovación. Pero, entre los muchos «originales» conservados, son bastantes los que certifican que los autores no sabían resistirse a la tentación e insertaban en la copia aprobada por las autoridades civiles y eclesiásticas todas las alteraciones que se les antojaban.

Antes o después de pasar por el Consejo, y más verosímilmente en una y otra fase, pero siempre en vísperas de llegar a la imprenta, el «original» del Ingenioso hidalgo hubo de ser objeto de modificaciones de relieve por parte del autor. En un caso, es diáfano que Cervantes interpoló (desmañadamente) algunos renglones para disipar una objeción de tipo religioso (véase I, 19 y n. 26), pero no hay medio de saber si la censura recomendó o impuso cambios de mayor cuantía. Como fuera, es seguro que el «original» difería del autógrafo no sólo en detalles, sino en aspectos importantes. Para comprobarlo, es suficiente observar que el epígrafe del capítulo 10 anuncia que va a tratarse «De lo que más le avino a don Quijote con el vizcaíno y del peligro en que se vio con una caterva de yangüeses» por más que el combate con don Sancho de Azpetia ha quedado atrás, en el capítulo 9, y por más que la zurra de los arrieros queda aún por delante, en el capítulo 15.

Es un indicio inequívoco, entre muchos, de que Cervantes trasladó de un lugar a otro del volumen capítulos y aun secciones enteras, operación que necesariamente hubo de acompañarse, con mejor o peor fortuna, de numerosos arreglos para acomodar al nuevo contexto los episodios desplazados. La consecuencia más desdichada de tales transposiciones fue que la supresión de unas páginas en que se narraba cómo Sancho Panza perdió a su jumento no llevó aneja la eliminación de las referencias al escudero montado en el asno… Es plausible que una parte de esos cambios se realizara sobre el «original» antes de ser presentado al Consejo, pero también que mientras éste lo retuvo Cervantes utilizara su borrador como base para hacer nuevos retoques y agregados, que luego ensamblaría, efectivamente, en el «original» ya devuelto por el Consejo. De ser así, la falta de concordancia entre borrador y «original» por fuerza tuvo que hacer todavía más embrollado el manuscrito del primer Quijote que finalmente entró en la imprenta.

Expedido el privilegio real a 26 de septiembre de 1604, Juan de la Cuesta comenzó la impresión poquísimos días después y, para el cuerpo del libro (es decir, excluidos los preliminares), la había terminado el primero de diciembre. El conjunto del Ingenioso hidalgo es un volumen de seiscientas sesenta y cuatro páginas, en ochenta y tres pliegos en cuarto (en general conjugados en cuadernos de dos pliegos), del que se tiraron mil quinientos o mil setecientos cincuenta ejemplares. No nos las habemos, cierto, con ninguna obra maestra de la tipografía: todo ahí, desde el papel del Monasterio del Paular hasta la letra del texto (una «atanasia»: a grandes rasgos, una redonda de estilo romano y cuerpo catorce), se mantiene en el nivel medio de la imprenta española de la época, que sólo cabe calificar de bajo. No obstante, ningún juicio al respecto debe desatender que el Ingenioso hidalgo se hizo en el lapso extraordinariamente breve de dos meses.

Las prisas dejaron en la príncipe el rastro de una formidable cantidad de erratas. Desde el primer pliego hasta la última palabra del texto (plectio por plectro), no hay especie de gazapo que allí no tenga su asiento. Las erratas de enmienda indudable se extienden a varios cientos, mientras en las Novelas ejemplares y en el Persiles, de similar extensión, rondan sólo el centenar. Fácil es, pues, imaginar cuántos deslices más insidiosos, por menos patentes, no habrán sobrevenido en multitud de pasajes. Los epígrafes de los capítulos (única parte del «original» que fue leída y compuesta por partida doble, puesto que la «Tabla» se compiló directamente sobre aquél, y no sobre las capillas impresas) nos revelan que ya en el primero de ellos se omitió uno de los dos adjetivos aplicados al protagonista («famoso y valiente»), mientras en otros caterva se trivializaba en turba, discreción se mudaba en discordia, etc., etc. Más de cuarenta páginas, sobre todo en la segunda mitad del tomo, tienen un número de líneas superior o inferior al normal, como resultado de los ajustes que los componedores se vieron obligados a hacer para que determinadas porciones del original entraran en los lugares previstos del impreso; y cuando se presentaban problemas de esa índole, comunísimos, los cajistas a menudo salían del paso mediante pequeños cortes o adiciones (pequeños, o no tanto: hasta diez renglones se añadieron en una plana de la tercera edición de Cuesta).

Incluso después de tirarse el grueso del libro, la confección de los pliegos de preliminares estuvo negativamente marcada por el apresuramiento. Para que la novela pudiera empezar a difundirse en la Corte, hubo que improvisar en Valladolid unos primeros ejemplares con la «Tasa» (es decir, la indicación del precio de venta al público) estampada en el taller de Luis Sánchez. Parte de los materiales se había extraviado, de modo que no fue posible incluir las aprobaciones de los censores, y la dedicatoria escrita por Cervantes tuvo que sustituirse por otra sin duda apócrifa, urdida con retazos de Fernando de Herrera. Ni siquiera es inequívoco, en fin, que el título que ostenta la portada contara con la aquiescencia expresa del autor, que había solicitado permiso para publicar una obra llamada simplemente (con un perfecto endecasílabo) El ingenioso hidalgo de la Mancha.

Un buen trecho media, pues, entre el autógrafo de Cervantes y el volumen acabado de imprimir por Juan de la Cuesta en las últimas semanas de 1604 (aunque se le pusiera fecha de 1605, para que durara más como novedad). A lo largo del camino se sucedieron errores del escritor, del amanuense y de los tipógrafos; supresiones, aditamentos y refundiciones por parte de Cervantes, conflictos entre diversos estadios en la redacción de la novela… La continuación del Ingenioso hidalgo, publicada en 1615 por el mismo editor y en los mismos talleres, con el título de Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, probablemente tuvo un itinerario menos enmarañado, pero tampoco exento de ocasiones de tropiezo, pues también ahí Cervantes modificó el «original» con adiciones y desplazamientos y también entonces se interpusieron accidentes tipográficos y azares editoriales (por no ir más lejos, es prácticamente seguro que el citado título no responde a la voluntad de Cervantes). Pero el filólogo, que en principio cuenta únicamente con la materialidad de las ediciones de 1605 y 1615, ¿de qué elementos dispone para reconocer el texto querido por el autor?

La actitud previa que ha de poner en juego es la suspicacia. En rigor, donde el texto de la príncipe no parece a primera vista presentar ningún problema, nunca sabremos si nos hallamos frente a un enunciado de Cervantes o bien frente a la ocurrencia feliz de un copista o la distracción afortunada de un componedor. Pero el filólogo no puede contentarse con una superficial apariencia de validez: tiene que ponderar cada palabra y cada frase a la luz de los usos lingüísticos y estilísticos propios de Cervantes y de su época, verificar la posibilidad de que se hayan producido las inadvertencias comunes en la escritura, comprobar si el impreso ofrece vestigios de manipulaciones tipográficas, cotejar las otras ediciones y los manuscritos parciales, etc., etc. Y sólo cuando todos los indicios son positivos puede dar un pasaje por bueno o, más cautamente, como aceptable en el estado actual de sus conocimientos.

En la príncipe, por ejemplo, Cardenio habla con el padre de Luscinda «suplicándole se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería» (I, 24). El sentido es nítido y encaja impecablemente en el contexto. Pero cuando se contemplan esas dos líneas con la perspectiva de todo el episodio se descubre una clara irregularidad en la formulación: el individuo mencionado por Cardenio se nombra siempre como el duque Ricardo, no Ricardo a secas. No sería insostenible que Cervantes hubiera hecho una excepción fortuita en su modo de designar al personaje y contra los hábitos protocolarios de sus días. Pero si se analizan atentamente las dos posibilidades que están sobre la mesa, es decir, que la intención del novelista fuera poner el duque Ricardo o sólo Ricardo, se advierte en seguida que el sintagma lo que el duque Ricardo contiene dos segmentos no sólo muy similares, sino iguales en su segunda mitad, lo que y el duque, y, por lo mismo, da pie facilísimamente a saltarse uno de ellos. Los fenómenos de esa índole son una de las causas más frecuentes (y quizá la más frecuente) de deturpaciones en la transmisión textual. Por otro lado, la edición del Quijote que se publicó en Londres, en 1738, revisada por un excelente conocedor, y en tiempos en que la lengua de Cervantes seguía viva en gran medida, no duda en imprimir lo que el duque Ricardo. Todas las indicaciones coinciden: la lectura correcta ha de ser «hasta que yo viese lo que el duque Ricardo me quería». Tanto es así, que si por milagro reapareciera el autógrafo cervantino y en él rezara lo que Ricardo, deberíamos suponer que nos las habíamos con un lapsus del autor, quien sin embargo pretendía escribir lo que el duque Ricardo.

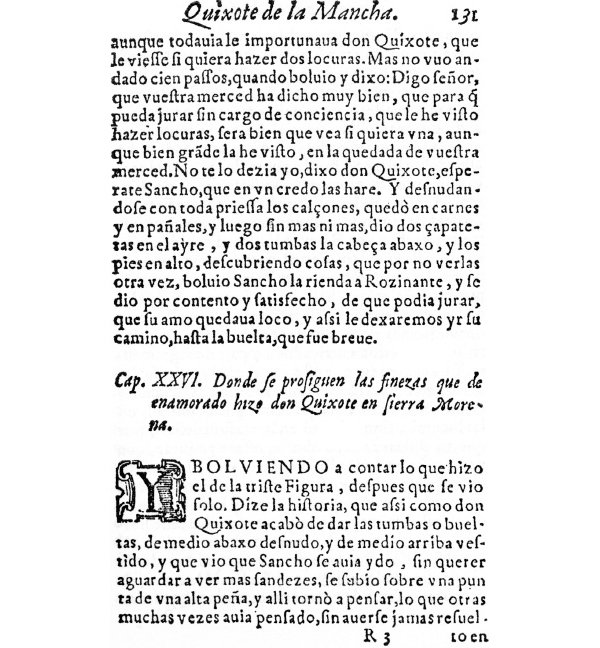

Página (207 mm de alto por 145 mm de ancho) de la edición príncipe de la Primera parte del Quijote (1605). La caja del texto (sin el titulillo ni la línea del reclamo) mide en el original 154 mm de alto.

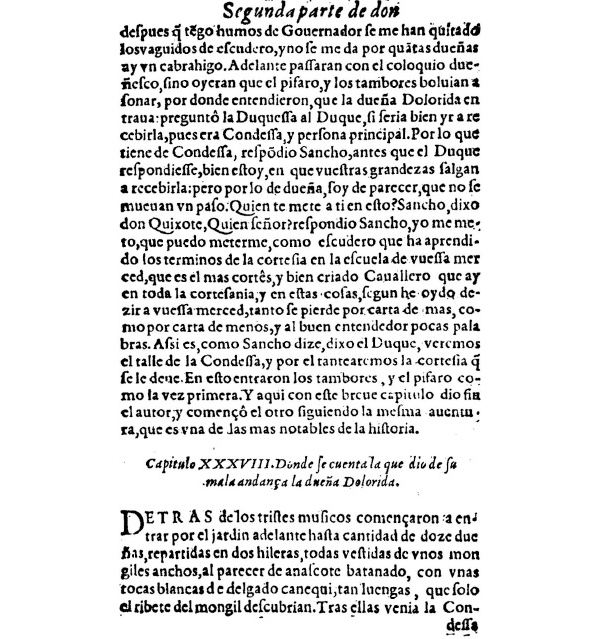

Página (205 mm de alto por 142 mm de ancho) de la edición príncipe de la Segunda parte del Quijote (1615). La caja del texto mide unos 161 mm de alto. Para abaratar el precio, el editor, Francisco de Robles, hizo incluir más líneas por página; la presentación es asimismo más modesta y la impresión más descuidada.

En el siglo pasado, la tradición del cervantismo, con escasas divergencias, consistió menos en editar el Quijote que en copiar ciegamente la edición príncipe de cada parte, a menudo reverenciando como si fueran decisiones deliberadas del escritor las erratas obvias que los amanuenses o los cajistas introdujeron copiosamente y que en muchísimos casos otras ediciones antiguas, revisadas o no por Cervantes, corrigieron con el tino que les daba su incontestable familiaridad con la lengua y la cultura del autor. Chocantemente, esa adoración de las ediciones príncipes no llevaba a consultarlas en los volúmenes originales, antes se satisfacía con facsímiles (como los apadrinados por la Real Academia Española) repletos de retoques arbitrarios y deficiencias de reproducción, ni se volcaba en el estudio de tan idolatrados impresos; e ignoraba por ende que sin salir de ellos, pero escudriñándolos en diversos ejemplares y con las técnicas pertinentes, podían hallarse pistas imprescindibles para la restauración del texto: distintos estadios tipográficos de unas mismas planas, pliegos compuestos dos veces, la «Tabla» preparada directamente sobre el «original». Por semejante vía, el Quijote, en vez de limpiarse de yerros de imprenta, fue caminando hacia atrás, repoblándose de todo tipo de gazapos: anomalías expresivas, palabras inauditas o inexistentes (resulución, hepila, creeo, rumpantes…), cómicos disparates y, en general, deformaciones del lenguaje cervantino.

Frente a esa tradición ajena a la filología, la aplicación de las normas esenciales de la ecdótica, junto al examen y la valoración de las ediciones firmadas «por Juan de la Cuesta», el reconocimiento metódico de las posteriores y el recurso a todos los demás elementos de juicio rastreables (de la caligrafía de Cervantes a las circunstancias de cada impresión), permiten salvar una parte considerable de los errores de las príncipes. Sirva de muestra simplemente media docena de pasajes, confrontándolos tal como aparecen en las primeras ediciones y en la mayoría de las del siglo pasado y tal como impone leerlos la crítica textual:

Aquella tempestad de palos que sobre él vía

Aquella tempestad de palos que sobre él llovía

(I, 4)

Son libros de entendimiento sin perjuicio de tercero

Son libros de entretenimiento sin perjuicio de tercero

(I, 6)

Vuestro valeroso e invenerable brazo

Vuestro valeroso e invulnerable brazo

(I, 37)

Huyose … por los tejados de la ventana

Huyose … por los tejados de la venta

(II, 26)

Sobre el aumento de la necedad no asienta ningún discreto edificio

Sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edificio

(II, 43)

Suelen hacer el amor con ímpetu

Suele nacer el amor con ímpetu

(II, 58)

No faltan, desde luego, los lugares dudosos de esa misma índole microtextual que se resisten a la medicina de la colación con otras ediciones y de las «conjeturas verisímiles» (I, 1). Pero harto más problemáticos, en otro orden de cosas, son los descuidos macrotextuales de Cervantes que el propio escritor hubiera querido corregir, sin que llegara a hacerlo de manera satisfactoria. La cuestión gira primordialmente en torno al asno de Sancho Panza.

Pocas semanas después de la príncipe, a comienzos de 1605, Juan de la Cuesta y (para cinco cuadernos) la Imprenta Real estamparon, siempre a costa de Francisco de Robles, una segunda edición del Ingenioso hidalgo que incorpora un par de extensas adiciones que con absoluta certeza se deben a Cervantes, y otras variantes de menor envergadura que, supuesta esa certeza, es lícito achacarle cuando menos parcialmente. Las dos adiciones con seguridad cervantinas tienen que ver con el jumento de Sancho, que en la príncipe se da unas veces por perdido y otras por presente sin que se explique cómo ni por qué. El desajuste, causado por el desplazamiento de materiales desde una ubicación a otra del «original», fue recibido con las burlas previsibles, y Cervantes intentó remediarlo insertando en la nueva impresión las aludidas adiciones: una para dar cuenta de la desaparición del rucio y otra para consignar su reaparición. (Los textos correspondientes y otras indicaciones al respecto pueden verse en la Nota complementaria.) Sin embargo, escribiendo con prisa, pues la segunda edición fue fabricada aun más rápidamente que la primera (hasta el extremo de que se recurrió a dos imprentas), y, sobre todo, escribiendo con la confianza y la desenvoltura de quien se mueve dentro de su propia obra y sin concederle tampoco demasiada trascendencia, el novelista cometió un resbalón morrocotudo: intercalar la adición relativa a la pérdida del asno antes del punto que le correspondía, con el resultado de que todavía durante un par de capítulos Sancho sigue cabalgando a lomos del pollino y sólo luego empieza a echarlo de menos…

El pretendido remedio había sido, pues, peor que la enfermedad. ¿Cómo salir del brete? Al principio de la Segunda parte (1615), cuando don Quijote y sus amigos comentan los ecos que ha suscitado la publicación del Ingenioso hidalgo, Cervantes elige escaparse por la tangente (I, 3-4). En vez de contar las cosas como fueron, concediéndoles una importancia y una seriedad que a la postre no merecían, prefiere no darse por enterado del yerro de la segunda edición y echar cortinas de humo sobre el más sonado traspié de la primera, contando el robo del asno tal como sin duda se presentaba en una versión anterior a la impresa a finales de 1604 y cargándole nebulosamente las culpas a Juan de la Cuesta (quien, por cierto, en el ínterin había huido de Madrid).

Las implicaciones de todo ello no son pura anécdota. En virtud de las dos enjundiosas adiciones de marras, la segunda edición fechada en 1605 no puede considerarse una mera reimpresión (dicho en términos actuales) del Ingenioso hidalgo: es en rigor una nueva redacción, una refundición con entidad propia. Pero al mismo tiempo sucede que esa «segunda edición corregida y aumentada» de 1605 fue ignorada y desautorizada por Cervantes en 1615, en el mismo arranque de la Segunda parte. El estadio o versión del primer Quijote que en definitiva quiso asumir el autor no es, pues, el más tardío de la segunda edición, sino el que lo había precedido, el de la príncipe; y ése es por tanto el que debe hoy entenderse como más acorde con la voluntad de Cervantes.

En concreto, no sería atinado insertar las dos largas adiciones de la segunda edición en los lugares en que ésta las sitúa, no ya porque estén ahí por una equivocación del novelista, sino porque, por culpa de esa equivocación, Cervantes se resolvió a deslegitimarlas, cancelándolas implícitamente, en el Quijote de 1615. Ni al editor moderno le es dado interpretar que se trata de un lapsus subsanable y transportar las adiciones a la altura en que cumplirían su función de forma más adecuada, porque ello involucraría eliminar o alterar materialmente el texto cervantino (ya fuera de la príncipe o de la nueva edición) en los puntos de sutura y porque dejaría sin sentido los comentarios que en la Segunda parte se hacen sobre las fortunas del asno en el Ingenioso hidalgo.

Con todo, las dos adiciones referidas no son las únicas variantes que la segunda edición ofrece respecto a la príncipe. Como he apuntado, hay muchas otras de menor envergadura, limitadas a una sola palabra o cuando más a unas frases que podían tacharse de irreverentes (véase I, 26 y n. 6). En determinados casos (no cabe mayor precisión), es probable que se deban a Cervantes, que ciertamente no repasó la príncipe línea por línea, pero que al introducir los añadidos a propósito del rucio no pudo no hojearla y (¿quién no lo haría?) enmendarle algunas faltas o mejorarla con alguna permutación léxica, especialmente en los pliegos que confió a la imprenta con el texto de los añadidos y con la indicación de dónde incluirlos. (Téngase en cuenta que los libros se ponían entonces a la venta «en papel», es decir, como un conjunto de pliegos sin encuadernar, y así serían los Quijotes que Cervantes tuviera a mano a principios de 1605.) Ahora bien, esos posibles retoques de autor son parte integrante de la redacción unitaria que supone la segunda edición, y no por menudos dejan de formar cuerpo con ella para constituir un todo homogéneo. Si el editor respeta la decisión de Cervantes de revocar las adiciones del asno, tampoco puede aceptar las novedades de la segunda edición que verosímilmente sean de mano del escritor, porque de hacerlo crearía un texto mixto, contaminando dos versiones de la obra que tienen y deben conservar sus rasgos distintivos.

Así las cosas, la solución que parece más justa (aun sin ser la única aceptable) consiste en publicar el Ingenioso hidalgo siguiendo las lecturas de la príncipe, sin admitir los aditamentos ni las demás innovaciones de la segunda. Pero, supuesto ello, no hay ningún inconveniente en acoger las variantes de la segunda que no implican un cambio, sino una restitución de la literalidad de la primera: si no se consideran de Cervantes o avaladas por él (y hay un puñado que podría serlo), son tan legítimas como cualquier otra conjetura bien construida; si cuando menos un cierto número de ellas sí se atribuye a Cervantes, tampoco violan el criterio de no crear un texto híbrido. Donde, por ejemplo, la príncipe dice que la ventera «alzó la voz, cuyo temor le llevaron luego Maritornes y su hija», la segunda, sin duda con acierto, trae «cuyo tenor» (I, 45). La errata no era inmediatamente obvia (de hecho, no la salva ninguna de las otras tres únicas ediciones —dos de Lisboa y una de Barcelona— que derivan directamente de la príncipe) y la corrección lo era menos, hasta el punto de que puede juzgarse que quien la injirió fue el autor, acaso en una visita esporádica a la Imprenta Real. Pero, sea la enmienda de quien fuere, lo seguro es que no comporta una singularidad de la segunda edición, sino una restauración de la príncipe.

Sustancialmente igual a la segunda, pero todavía con ligeras revisiones a cuenta del asno y con algunas otras variantes que no siempre pueden descartarse como extrañas a Cervantes (quien no en vano vivía a cuatro pasos del taller), es la tercera edición del Ingenioso hidalgo, estampada en 1608 «por Juan de la Cuesta» y de nuevo a expensas de Robles.

De acuerdo con los datos y las consideraciones anteriores, el texto crítico que aquí se publica se atiene fundamentalmente a las príncipes de 1605 y 1615, sin incorporar las innovaciones propias de la segunda edición del Ingenioso hidalgo. A título documental, no obstante, se han recogido y comentado en la Nota complementaria las dos extensas adiciones relativas a la pérdida del rucio.

Todas las correcciones que ha parecido necesario introducir en las lecturas de las príncipes están fundadas en las normas esenciales de la crítica textual, en el minucioso estudio de varios ejemplares de las primeras ediciones y en una amplia exploración y cotejo de las posteriores, sin desdeñar ningún otro indicio atendible (por ejemplo, las versiones manuscritas de los poemas insertos en la novela).

La tradición editorial del Quijote es tan vasta y rica como irregular. Tras un corto período de gran éxito, la novela sufre un eclipse desde 1617 hasta que la devuelve al mercado la edición de Madrid, 1636-1637, cuatro o cinco veces reimpresa en la Corte en los decenios siguientes, siempre en dos volúmenes en cuarto. La madrileña es la base de la crucial edición de Bruselas, 1662, en dos elegantes tomitos en octavo y con ilustraciones, que a su vez está en la raíz de buena parte de las numerosas que en toda Europa, incluida España, salieron hasta bien entrado el Setecientos. En ese siglo, el Quijote corrió principalmente por dos caminos: por un lado, tanto en el original castellano como todavía más en traducción, cobró una enorme popularidad al difundirse en multitud de ediciones baratas y de bolsillo, invariablemente adornadas con láminas o grabados; por otra parte, fue por fin aceptado entre las obras literarias de suprema categoría, adquirió la condición de clásico. En tal estatuto lo consolidaron en especial tres ediciones en varios tomos de lujoso formato: la londinense de 1738 patrocinada por el Barón de Carteret, con un estudio sobre Cervantes a cargo de don Gregorio Mayans y con finísimos grabados de Vanderbank; la que Joaquín de Ibarra, logrando la cima de la tipografía peninsular, estampó en 1780 para la Real Academia Española, atenta sobre todo a recuperar un texto más fidedigno; y la que John Bowle, pastor de la parroquia de Idmiston, publicó en 1781 en Londres y Salisbury, acompañada de una impagable serie de anotaciones.

Frente a la tendencia del cervantismo a limitarse obcecadamente a las príncipes (o más bien a los facsímiles de las príncipes), conviene insistir en el valor de las otras ediciones de los siglos XVII y XVIII para la fijación del texto crítico del Quijote. El más modesto tipógrafo de entonces compartía aún con Cervantes un sentido de la lengua y un horizonte de conocimientos que el estudioso moderno nunca llegará a alcanzar. En la príncipe, así, y en no pocas de las ediciones ulteriores, refiere un personaje: «Dino señor hizo de creer la continencia del mozo» (I, 51). Nada pinta aquí ningún ‘digno señor’, ni se ven la sintaxis ni el alcance del pasaje. La errata es evidente, pero la solución no lo es. Sin embargo, las ediciones de Bruselas, 1607, y de Madrid, 1636-1637, independientemente la una de la otra, no vacilaron en restablecer la lectura acertada, con una enmienda que cumple todos los requisitos gráficos y semánticos: «Duro se nos hizo…» Cuando el escudero tiene que abandonar el banquete, «se le escureció el alma, por verse imposibilitado de aguardar la espléndida comida y fiestas de Camacho» (II, 21). Así se lee también en poco menos que en todas las ediciones publicadas desde 1605, y es precisamente una de las más viles (Madrid, 1765) la que hace justicia a lo que escribió el autor: guardar. Porque ahí, en efecto, Cervantes está jugando con las expresiones guardar el ayuno y guardar las fiestas (o sea, ‘observar los preceptos de la Iglesia a esos propósitos’).

Baste ese par de casos como evidencia de que la intuición de los editores de antaño, si se corrobora con una firme crítica textual, es una válida herramienta para restituir al Quijote una fisonomía más próxima a la querida por Cervantes que la de las príncipes de 1605 y 1615.