LA POMPA DEL CIRCO MÁXIMO

Circo Máximo, Roma

24 de marzo de 101 d. C., hora quinta

En el palco imperial

Marco Ulpio Trajano emergió en el palco imperial del Circo Máximo acompañado por su esposa Plotina y seguido por su hermana Marcia, su sobrina Matidia Mayor y sus sobrinas nietas Vibia Sabina, Matidia Menor y Rupilia Faustina. La madre del emperador, anciana y con la salud frágil, había declinado asistir al Circo por encontrarse mal. Trajano presentía que el final de su madre se acercaba y eso lo apenaba, pero él no podía dejar de acudir a los grandes actos públicos de Roma. Sabía que su autoridad aún no estaba completamente asentada y que todavía eran muchos los que lo consideraban un César débil, como su antecesor Nerva. Era cierto que, para satisfacción y tranquilidad de todos, tenía más controlada a la guardia pretoriana gracias a la férrea mano del viejo Suburano, su jefe del pretorio, pero aún había muchos senadores que dudaban de que un hispano fuera capaz de solucionar la administración de un Estado empobrecido y al mismo tiempo mantener a los bárbaros alejados de las fronteras de Roma. El pueblo, que henchía de bullicio las interminables gradas, no obstante recibió a Trajano con un mar de aplausos, y no era para menos: el Circo Máximo resplandecía reluciente tras una profunda rehabilitación ordenada por el nuevo emperador. Y es que Domiciano no se había preocupado durante sus últimos años de reparar los numerosos desperfectos que un incendio dejó en gran parte de las gradas, muchas de ellas aún de madera. Trajano, por el contrario, había ordenado reconstruir todo lo perdido en aquel desastre con ladrillo y mármol y también mejorar otras partes del gigantesco Circo, y el pueblo se lo agradecía ahora con aquel inmenso aplauso. El emperador hispano saludó sonriente. Otra cosa sería cómo conseguir dinero suficiente para salir de la bancarrota en la que Domiciano había dejado Roma. Había aún muchas cosas por reconstruir o rehabilitar en la urbe y en todo el Imperio; sobre todo le preocupaba el mal estado de muchísimas calzadas y puentes. Sin buenas comunicaciones era imposible el rápido desplazamiento de mercancías y tropas, y eso podía conducir al Imperio al colapso económico o a la incapacidad de responder con rapidez a los ataques de los bárbaros en las fronteras del norte y de Oriente. Todo eso abrumaba a Trajano: fronteras, finanzas y bárbaros, mientras saludaba al pueblo; pero, al menos, tenía un plan.

La familia imperial se sentó y empezó el desfile del editor de los juegos en medio de la arena de la pista del Circo. El editor, cuya cuadriga marchaba ya majestuosa por entre la spina central y el palco imperial, no era otro que Lucio Licinio Sura, el viejo y leal Sura, que en su ánimo por respaldar a un hispano como él mismo como emperador de Roma había decidido contribuir a la popularidad de Trajano financiando aquellas carreras, pues era conocedor de los problemas económicos del Imperio. Trajano, cuando la cuadriga en la que Sura, engalanado con la toga púrpura que se le permitía llevar a quien era editor de unos juegos, desfilaba frente al gran palco, tuvo la generosidad de alzarse de su butaca imperial y saludar al viejo senador. Y lo mismo hizo Plotina. Era un gesto que no pasó desapercibido para nadie: Sura gozaba por completo del favor imperial. Como la mayor parte de los que rodeaban al César en aquella grada recubierta de mármol y estatuas: los tribunos Lucio Quieto y Longino, que no dejaban de hablar entre ellos sobre algún asunto que los absorbía por completo; Suburano, el jefe del pretorio; los senadores Celso, Palma y Plinio; el también tribuno Nigrino y el senador Frontino, comagistrado junto con el propio emperador durante varios meses el año anterior y, por fin, el joven Publio Elio Adriano —descendiente de Ulpia, tía paterna de Trajano—, que se encargó de cabalgar sin descanso para llevarle la noticia de la muerte de Nerva y, en consecuencia, su ascenso al trono imperial.

Adriano.

Trajano lo miró un instante y su semblante se tornó serio, pero no dijo nada. En su lugar, mientras el desfile continuaba con los sacerdotes que seguían a la cuadriga de Sura, el emperador miró a Suburano y éste interpretó bien aquella mirada: se levantó ipso facto y se acercó al César.

—¿Cómo va el asunto de la guardia? —preguntó Trajano en voz baja.

—Bien, augusto —respondió el veterano jefe del pretorio—. La mayor parte de los oficiales que eran leales a los anteriores jefes del pretorio, Norbano y Casperio, ya han sido licenciados. Todos los que están aquí son nuevos pretorianos, seleccionados por mí de entre veteranos de las legiones del Rin. Con ellos el César está seguro y en pocas semanas tendré toda la guardia completamente renovada.

—Bien, Sexto —respondió Trajano—. Te estoy agradecido por tu trabajo. Pronto podrás retirarte y dejaré que descanses, tal y como querías.

—Gracias, augusto; siempre al servicio del César —dijo Sexto Atio Suburano, y se retiró de regreso a su sitio.

Plotina se acercó al emperador y le habló al oído mientras el desfile empezaba a girar por el extremo occidental de la spina central del Circo Máximo entre los vítores del público.

—¿Crees que es buena idea sustituir ahora a Suburano? Está haciendo un excelente trabajo asegurando la lealtad de la nueva guardia pretoriana.

—Precisamente —respondió Trajano sin dejar de mirar hacia la arena del Circo para contemplar así las imágenes de los diferentes dioses que se exhibían en grandiosas literas. Tras ellas, decenas de sacerdotes cantaban himnos arcanos al tiempo que hacían oscilar viejos incensarios que llenaban todo el espacio de una fragancia especial—. Le prometí a Suburano que cuando hubiera asegurado la lealtad de la guardia imperial le dejaría retirarse, que es lo que desea hacer desde hace tiempo. Se lo ha ganado luchando en las fronteras del Imperio durante años. Es lo que anhela y es lo que le daré.

Plotina seguía sin estar segura de que aquélla fuera la mejor de las ideas, pero también era cierto que Trajano debía honrar la palabra dada. Era así, con honor, como su marido se había labrado el respeto de todos cuantos lo apoyaban y así debía seguir siendo.

—¿Has pensado en cómo premiar a Suburano? —inquirió Plotina mirando también hacia los sacerdotes que desfilaban por la arena del Circo.

—Le haré senador y, un año o dos después, seguramente cónsul —dijo Trajano. Plotina asintió. Era una recompensa merecida y adecuada. Tener una guardia pretoriana leal era algo que no tenía precio. Cualquier compensación estaba justificada.

—¿Y has decidido quién será su sustituto al frente de la guardia? —preguntó entonces la emperatriz. Trajano se dio cuenta de que Plotina estaba muy inquisitiva aquella mañana. Era una circunstancia peculiar. Estaba claro que había algo que quería decirle, pero no intuía de qué o sobre quién podía tratarse.

En los carceres del Circo Máximo

Celer supervisaba que los conditores engrasaran las ruedas de los carros, que los sparsores limpiaran después bien y que todos los armentarii, los mozos de las cuadras, estuvieran realizando sus tareas convenientemente. Tras él dos de los aurigatores de los rojos llevaban las largas riendas que debían engancharse a los bocados de los caballos. Todo parecía en orden pero Celer estaba nervioso.

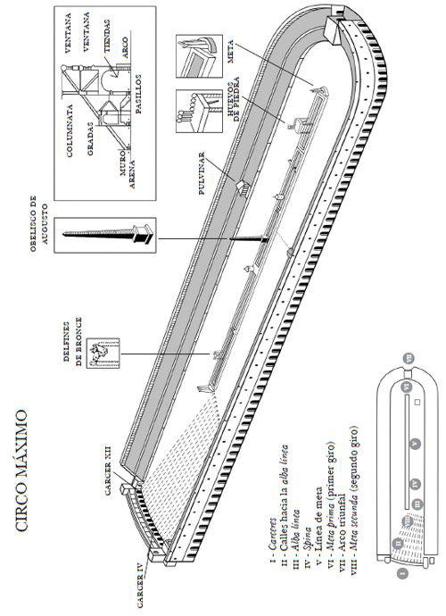

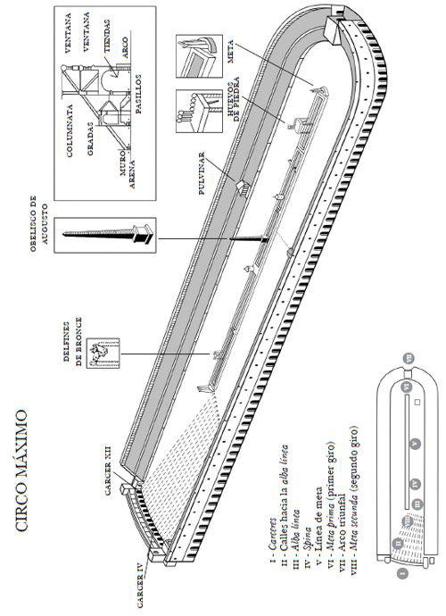

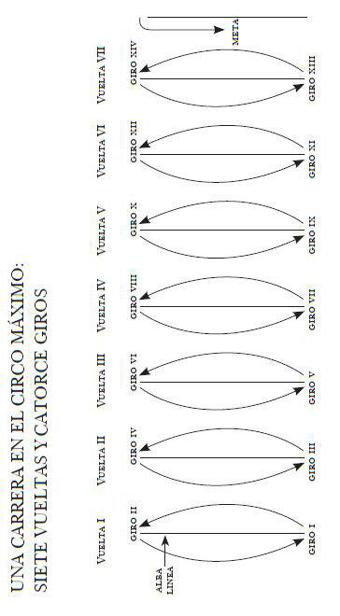

—Es la hora del sorteo —dijo uno de los aurigatores, y llevaba razón. Celer asintió, dio media vuelta y se encaminó al centro de las cuadras del Circo Máximo. Allí ya se encontraba Acúleo por los azules, dos aurigas más de los azules, otros dos de los rojos, como él, tres aurigas por parte de los verdes y tres más de los blancos. Iba a ser una carrera de doce cuadrigas, muy peligrosa, doblemente mortal. Durante años lo habitual había sido celebrar carreras de cuatro cuadrigas, una por cada corporación; luego se fue aumentando el número de cuadrigas, pero toda vez que el ya fallecido emperador Domiciano creó dos corporaciones más, los dorados y los púrpura, y permitió que corrieran dos carros por cada una de ellas, la plebe se acostumbró a ver correr doce cuadrigas a la vez. Los accidentes se multiplicaron, pero eso en lugar de indisponer a los espectadores pareció gustarles aún más. Aquella decisión había sido muy alabada por la plebe, pero había hecho aún más difícil la vida de los aurigas. Nerva y Trajano eliminaron las corporaciones creadas por Domiciano, como tantas otras cosas que debían ser borradas de acuerdo a la damnatio memoriae emitida por el Senado contra su memoria, pero se decidió mantener las carreras de doce cuadrigas permitiendo tres por cada una de las cuatro corporaciones clásicas.

—Por Marte, ya estamos todos —dijo Acúleo con desprecio en cuanto vio llegar a Celer al lugar del sorteo para la salida—. Ya podemos empezar.

Celer ignoró el comentario y se limitó a acercarse a la vasija que sostenía un juez del Circo. Como auriga que acumulaba más victorias en Roma le correspondía sacar número primero. Extrajo una pequeña tablilla y la entregó al juez.

—El XII —dijo éste y, antes de que Celer pudiera decir nada, el juez echó la tablilla en otra vasija donde había muchas más tablillas con números. Celer no estaba seguro de que el número que había extraído fuera precisamente el XII pero ahora ya no podía comprobar nada.

—El IV —anunció el juez en cuanto Acúleo le entregó su propia tablilla. El auriga de los azules sonrió ampliamente. Celer estaba cada vez más convencido de que todo en aquella carrera estaría amañado. Los patronos de la corporación de los azules, la de Acúleo, querían acabar con sus victorias y seguramente no se habrían limitado a traer a un gran auriga de Tracia, sino que además habrían invertido mucho dinero en asegurar su victoria: el número XII que le había correspondido a él era el peor carcer o puesto de salida posible porque estaba situado en un extremo, de modo que requería cruzarse con varios carros para poder enfilar la recta del Circo Máximo próxima a la spina central. Ésta era la clave para ganar pues, lógicamente, el que giraba cada vuelta próximo a la spina era el que realizaba el recorrido más corto y sacaba ventaja al resto. Por el contrario, el carcer IV de Acúleo era el que estaba justo frente a la spina. El auriga de los azules sólo tenía que salir lo más rápido posible en línea recta y tendría la mejor trazada para realizar el resto del recorrido de la carrera. Acúleo pasó a su lado y lo miró fijamente sin dejar de sonreír.

—Vas a morir —le dijo el auriga de los azules. Celer no se inmutó. Se limitó a mantener la mirada con el rostro serio y en silencio. Ya había participado en otras carreras amañadas, y en muchas de ellas había conseguido la victoria. No tenía sentido quejarse por lo que acababa de ocurrir.

—Han hecho trampa seguro —susurró uno de los aurigatores de los rojos al oído de Celer.

—Sí, pero si han comprado al juez de la alba linea no tiene sentido quejarse —replicó Celer también en voz baja pero con seguridad. El aurigator asintió. No había reparado en ello pero tenía razón: el juez de la alba linea, situado justo al principio de la recta inicial, tenía la potestad de levantar una cuerda para interrumpir el arranque de la carrera si consideraba que había habido demasiadas irregularidades en la salida. No era infrecuente que si lo sobornaba alguna corporación, por ejemplo la de los azules, levantara la cuerda cuando una de las cuadrigas de ese equipo hubiera conseguido la primera posición. Celer tendría que ganar la carrera desde atrás, poco a poco, vuelta a vuelta. Podían comprar a todos los jueces, pero pasado el primer giro todos eran ya iguales: la arena, los caballos y la muerte o la victoria esperándolos.

Todos los aurigas se situaron junto al carcer que les correspondía mientras los armentarii se esforzaban en intentar introducir a unos caballos ya muy nerviosos, que piafaban y relinchaban con estridencia en cada compartimento, para poder engancharlos al tiro de la cuadriga. Celer se concentró en untarse bien con una sustancia oscura que extendía por sus brazos y piernas. Apestaba, pero era necesaria.

—Más estiércol —gritó a uno de sus ayudantes. Los aurigas tenían la creencia, equivocada, de que el mal olor del estiércol de jabalí podía evitar que en caso de accidente los caballos los pisaran. Celer mismo no tenía claro que aquello funcionara. A la velocidad que corrían aquellos animales no se iban a detener por algo de mal olor. Había visto morir pisoteados a muchos compañeros que se habían untado bien con el estiércol, pero era todo tan arriesgado que, como los gladiadores del anfiteatro, los aurigas se aferraban a cualquier superstición. A él le había ido bien untándose con aquella pasta pestilente y no quería entrar en una carrera, y menos en una amañada, cambiando alguno de los rituales acostumbrados. De hecho sus cuatro caballos, el inteligente Niger, a su izquierda, el rapidísimo Orynx, a su derecha, y los dos centrales, Raptore y Tigris, llevaban diferentes amuletos de oro y plata colgados en los petos, además de lucir al cuello cintas del color rojo de la corporación por la que corrían. Los armentarii se aseguraron de que las crines estuvieran bien trenzadas con los aderezos de piedras semipreciosas que las decoraban y comprobaron que las colas de los caballos estuvieran bien atadas, de forma que no pudieran enredarse con las riendas.

Aún por detrás del carro, sin subir a él, Celer, en pie, levantó los brazos oscurecidos por el estiércol de jabalí para que dos aurigatores lo envolvieran con las riendas, que así quedaban enrolladas a su pecho. Luego le dieron un cuchillo bien afilado que Celer se ciñó a la cintura. Ojalá no tuviera que usarlo: la idea era que si los caballos enloquecían y quedaban fuera de control el auriga debía cortar las riendas que tenía atadas al cuerpo para poder saltar del carro e intentar salvar la vida antes de un choque inminente. La mayoría moría sin tener tiempo de cortar las riendas, pero, como con el estiércol, por si acaso, y porque alguno excepcionalmente sí que se había salvado con aquella estratagema, todos se ceñían aquel cuchillo afilado como si su salvación dependiera de ello.

Los caballos ya estaban enganchados: por un tiro los dos centrales y sólo con tirantes los dos de los extremos, para que así tanto Niger como Orynx pudieran maniobrar con más libertad en los peligrosos giros. Mayor libertad, sí, pero también resultaban de esa forma mucho más difíciles de controlar. De ahí la necesidad de atarse las riendas alrededor del cuerpo. Auriga y caballos ligaban así sus destinos en aquella carrera mortal.

En la arena del Circo

En el exterior de los carceres, los procuratores dromi se afanaban en allanar la arena de la pista del Circo Máximo, mientras que el juez de la alba linea tomaba posiciones al principio de la gran recta. Y en la spina central los erectores preparaban, por un lado, los siete huevos de piedra en un extremo del muro que partía en dos la pista de carreras y, por otro, en el extremo opuesto situaban en posición elevada los siete delfines de bronce, que indicaban a los aurigas, y a todo el público, las vueltas que aún quedaban para finalizar la carrera. Los huevos estaban consagrados a Cástor y Pólux, patrones de Roma, y los delfines estaban dedicados a Neptuno, que velaba por las criaturas del mar. En el fragor delirante de una carrera estos huevos y delfines eran esenciales para que los aurigas no perdieran la noción del espacio que faltaba por recorrer.

Todo estaba preparado.