James Dean in that Mercury '49,

Junior Johnson Bonner through the woods o’ Caroline

Even Burt Reynolds in that black Trans-Am,

All gonna meet down at the Cadillac Ranch.

BRUCE SPRINGSTEEN

Unos quince minutos antes de que Leigh debiera llegar, me apoyé en mis muletas y me dirigí a la silla más cercana a la puerta, para asegurarme de que ella me oyera cuando gritase que entrara. Entonces cogí otra vez mi ejemplar de Esquire y de nuevo un artículo titulado «El próximo Vietnam», que formaba parte de un trabajo escolar. No tuve miedo. Estaba nervioso y asustado, y parte de ello —suponía que mucha parte de ello— era simple ansiedad. Quería verla otra vez.

La casa estaba vacía. No mucho después de que Leigh me llamase en Nochebuena, hablé con mi padre y le pedí si quería quizá llevar a mamá y Elaine a algún lugar la tarde del veintiséis.

—¿Por qué no? —me replicó amablemente.

—Gracias, padre.

—Claro. Pero me deberás una, Dennis.

—¡Padre!

Me guiñó solemnemente el ojo.

—Yo te rascaré a ti la espalda si tú luego me rascas la espalda.

—Un tipo agradable —convine.

—Un auténtico príncipe —afirmó. Mi padre, que no es tonto, me preguntó si tenía algo que ver con Arnie.

—Ella es su novia, ¿no es verdad?

—Bueno —respondí, no estando seguro de cómo estaba situación y me hallaba inquieto por razones personales—. Lo ha sido. Pero ahora no sé.

—¿Problemas?

—No hice muy buen trabajo vigilando por él, ¿no es cierto?

—Es difícil vigilar desde una cama de hospital, Dennis. Ya me aseguraré de que tu madre y Ellie estén fuera el martes por la tarde. Pero, sobre todo, ten mucho cuidado ¿De acuerdo?

Desde aquel momento he estado pensando, exactamente que quería decirme con eso; no creo que le preocupe que saltase encima de Leigh en un arrebato con la parte superior de una pierna enyesada y medio escayolado en la espalda. Yo creo que más bien temía que algo se hubiera desequilibrado terriblemente con mi viejo amigo de la infancia, convertido repentinamente en un extraño y, además, un extraño salido de la cárcel bajo fianza.

Era seguro que yo sí pensaba que algo andaba fuera de tino, y eso me asustaba lo indecible. El Keystone no sale por Navidad, pero los tres afiliados a la red de televisión de Pittsburgh y los dos canales independientes, todos contaron la historia de lo sucedido a Will Darnell, mostrando extrañas y aterradoras fotografías de su casa. El lado encarado a la calle había sido derrumbado. Era la única palabra que lo describía. Esa parte de la casa parecía como si algún nazi loco la hubiera embestido con un Panzer.

El artículo había sido realzado en los titulares de esta mañana: SE SOSPECHA JUEGO SUCIO EN LA EXTRAÑA MUERTE DE UNA TURBIA FIGURA DEL CRIMEN. Eso ya era bastante malo, incluso sin otro retrato de la casa de Will Darnell con ese enorme agujero en su costado. Pero tenías que buscar la página tres para leer el resto del artículo.

El siguiente era más breve, porque Will Darnell había sido una «turbia figura del crimen» y Don Vandenberg solamente había sido un ayudante de gasolinera con mierda hasta el cuello.

AYUDANTE DE ESTACIÓN DE GASOLINA MUERTO EN NOCHEBUENA. CASO DE ATROPELLO Y FUGA, decía el titular. Seguía una simple columna. La historia terminaba con la teoría del jefe de policía de Libertyville, indicando que el conductor debía de estar borracho o drogado. Ni él ni el Keystone harían ningún intento de relacionar las muertes, separadas por casi quince kilómetros en la noche de una gran tempestad que había detenido todo el tráfico en Ohio y el oeste de Pensilvania. Pero yo sí las relacioné. No quería hacerlo, pero no pude evitarlo. ¿Y no era cierto que mi padre había estado contemplándome de un modo raro varias veces durante la mañana? Sí. En una o dos ocasiones pareció apunto de decir algo… No tenía idea de lo que le diría si lo hacía, la muerte de Will Darnell, por extraña que fuese, de ninguna manera era tan extraña como mis propias sospechas. Pero cerró la boca sin pronunciar palabra. Eso, en vez de tener que enfrentarme con ello, me produjo cierto alivio.

A las dos y dos minutos sonó la campanilla.

—¡Entra! —grité, de todos modos, incorporándome sobre mis muletas.

—¿Dennis?

—Sí. Entra.

Así lo hizo, muy bonita con su parka de esquí rojo brillante y sus pantalones azul oscuro. Se echó atrás la capucha bordeada de piel.

—Siéntate —me dijo ella, bajándose la cremallera de la parka—. Vamos, ahora mismo, eso es una orden. Pareces una gran cigüeña atontada ahí sobre esas cosas.

—Sigue, sigue —le alenté, sentándome con un desmanado movimiento.

Cuando uno está metido en yeso nunca es como en las películas, nunca te sientes como Cary Grant preparándose para ir a tomar cócteles al Ritz con Ingrid Bergman. Todo sucede al mismo tiempo, y si el cojín sobre el que aterrizas no te ha hecho perder la confianza, ya puedes considerarte fuera de juego. Esta vez tuve suerte.

—Soy tan débil para los elogios, que yo mismo me atasco.

—¿Cómo estás, Dennis?

—Voy componiéndome poco a poco —repliqué—. ¿Y cómo estás tú?

—He estado mejor —confesó en voz baja, y se mordió el labio inferior.

Esto puede resultar un gesto seductor por parte de una chica, pero esta vez no fue así.

—Cuelga la chaqueta y siéntate tú también.

—De acuerdo.

Sus ojos se prendieron en los míos, y mirarlos fue demasiado. Yo miré a otro lugar, pensando en Arnie. La chica colgó la parka y volvió despacio a la sala de estar.

—¿Tus padres…?

—He conseguido que mi padre se llevara a todo el mundo —le dije—. Creí que a lo mejor… —me encogí de hombros—. Que deberíamos hablar solos con tranquilidad.

La chica se quedó de pie junto al sofá, mirando a través de la habitación. Nuevamente quedé impresionado por la simplicidad de su magnífico aspecto: su adorable figura de adolescente subrayada por sus pantalones azul oscuro y un suéter azul más claro, un conjunto que me hizo pensar en el esquí. Llevaba el cabello sujeto en una trenza suelta que se apoyaba sobre su hombro izquierdo. Sus ojos tenían el color del suéter, quizás algo más oscuros. Una belleza norteamericana criada con cereales, podía decirse excepto por sus pómulos altos que parecían algo arrogantes descubriendo una herencia algo más antigua, más excéntrica. Quizás unas quince o veinte generaciones anteriores hubo un vikingo en la leñera.

O a lo mejor eso no era precisamente lo que yo estaba pensando. Se dio cuenta de que la miraba demasiado rato, y se ruborizó. Yo desvié la mirada.

—Dennis, ¿estás preocupado por él?

—¿Preocupado? Creo que asustado sería una palabra mejor.

—¿Qué sabes de ese coche? ¿Qué te ha dicho Arnie?

—¿Quieres algo? Alguna cosa en la nevera…

Busqué mis muletas.

—Quédate ahí quieto —me ordenó—. Me gustaría algo, yo misma lo cogeré. ¿Y tú, qué quieres?

—Me tomaré una cerveza, si queda alguna.

Se fue a la cocina y yo estuve mirando su sombra en la pared, moviéndose con ligereza, como una bailarina. Sentí su peso momentáneo en mi estómago, casi como una imposición. Hay un nombre para esa especie de dolencia.

Sé que se llama enamorarse de la novia de tu mejor amigo.

—Tenéis un cubetero de hielo automático —su voz llegó hasta mí como flotando—. Nosotros también lo tenemos —dijo entusiasmada.

—Algunas veces se vuelve loco y esparce cubos de hielo en todo el suelo —dije yo—. Es como James Cagney en Al rojo vivo: «Tomad eso, sucias ratas.» Mi madre se vuelve loca.

Estaba charlando por charlar.

Ella se echó a reír. Se oyó el sonido de los cubitos en los vasos. Regresó en seguida con dos vasos de hielo y dos latas de Canada Dry.

—Gracias —le dije, cogiendo el mío.

—No, gracias a ti —replicó, y ahora sus ojos azules eran oscuros y sobrios—. Gracias por estar a mi lado. Si yo tuviera que tratar de este asunto sola, creo que…, bueno, no sé.

—Vamos —la animé—, no es tan malo.

—¿No lo es? ¿Sabes lo sucedido con Darnell?

Asentí.

—¿Y con ese otro? ¿Don Vandenberg?

De modo que ella también había hecho la conexión. Asentí nuevamente.

—Ya lo vi. Leigh, ¿qué te inquieta de Christine?

Durante un largo rato no supe si iba a responderme. No podía responderme. Vi que estaba luchando con el asunto, mirando su vaso que sostenía con ambas manos. Finalmente, en un tono muy bajo de voz, dijo:

—Creo que Christine intentó matarme.

Yo no sé lo que yo esperaría, pero desde luego no era eso.

—¿Qué quieres decir?

Comenzó a hablar, al principio con vacilación y, después, más aprisa, hasta que se desató y me lo contó todo. Es una historia que usted ya habrá oído, de modo que no voy a repetirla aquí, baste decir que intenté contarla de modo parecido a como ella me la contó. No había exagerado al decir que estaba asustada. Se veía en la palidez de su cara, en los balbuceos de su voz, en el modo en que sus manos acariciaban incesantemente sus brazos, como si sintiera frío a pesar del suéter y, cuanto más hablaba, tanto más asustado me ponía yo.

Acabó diciéndome que, a medida que perdía el conocimiento, las luces del panel parecían convertirse en ojos brillantes. Se echó a reír nerviosamente al decir esto mismo, como si tratara de eliminar la maldición de algo obviamente absurdo, pero yo no le seguí la risa. Recordaba la seca voz de George LeBay mientras estábamos sentados en las sillas baratas del patio delante del Motel Rainbow y su voz me contaba la historia de Roland, Verónica y Rita. Estaba recordando esas cosas y mi mente hacía unas relaciones inexplicables. Iban encendiéndose las lucecitas. Y no me gustó lo que me revelaban. El corazón me comenzó a palpitar pesadamente en el pecho y no hubiera podido unirme a su risa, aunque en ello me hubiera ido la vida.

Me habló del ultimátum que le había dado a Arnie: ella o el coche. Y me habló de la furiosa reacción de Arnie. Aquélla había sido la última vez que Leigh Cabot había salido con él.

—Cuando le arrestaron —siguió—. Yo comencé a pensar… a pensar en lo que había sucedido a Buddy Repperton y a esos otros dos chicos… y Moochie Welch.

—Y ahora Vandenberg y Darnell.

—Sí. Pero no es eso todo —Bebió un poco de su cerveza de jengibre y después se sirvió más. El borde de la lata sonó brevemente al chocar con la orilla del vaso—. En Nochebuena, cuando te llamé, mi madre y mi padre habían salido para ir a beber algo a casa del jefe de mi padre. Y yo comencé a ponerme nerviosa. Estaba pensando en… Oh, no sabría decirte exactamente en qué estaba pensando.

—Creo que sí.

Estaba empezando a tener dolor de cabeza.

—Supongo que sí lo sé. Estaba pensando en que ese coche había salido. Ella. En que había salido e iba detrás de ellos. Pero si salió en Nochebuena, supongo que ya tuvo mucho que hacer sin preocuparse además por mis pa… —depositó el vaso en la mesa con violencia y me sobresaltó—. ¿Y por qué hablo de ese coche como si se tratara de una persona? —gritó. Habían comenzado a rodarle lágrimas por las mejillas—. ¿Por qué insisto en hacer eso?

Aquella noche vi demasiado claramente adónde podía conducirnos el consolarla. Arnie estaba entre nosotros… también parte de mí lo estaba. Lo había conocido durante un largo tiempo. Un tiempo largo y bueno.

Pero eso había sido antes, y ahora era ahora. Me coloqué las muletas en los sobacos, crucé el camino saltando hasta el sofá, y me dejé caer al lado de ella. Los cojines suspiraron. No fue un pedorreo, pero casi.

Mi madre guarda una caja de Kleenex en el cajón de la pequeña mesa. Saqué un pañuelo de papel y la miré. Se lo di y ella me dio las gracias.

Entonces, y aunque despreciándome un poquito, le pasé un brazo por la espalda y la mantuve abrazada.

Se quedó tensa por un momento… Pero después permitió que la acercara hacia mi hombro. Estaba temblando.

Nos quedamos así sentados, ambos temerosos del menor del movimiento nuestro, me pareció a mí. Temiendo explotar. O algo parecido. Al otro lado de la habitación en la repisa de la chimenea el reloj palpitaba con un tic tác imponente. La luz brillante del invierno se filtraba por las ventanas arqueadas proporcionando tres perspectivas diferentes de la calle La tempestad había cesado al mediodía de Navidad y ahora el cielo azul, firme y sin nubes, parecía negar qué allí tan siquiera existiera algo llamado nieve: pero los montoncitos como dunas, arrastrados a través de los pequeños prados a un lado y otro de la calle, como lomos de grandes bestias enterradas, lo confirmaban.

—El hedor —dije finalmente—. ¿Hasta dónde estás segura del hedor?

—¡Estaba allí! —replicó, apartándose de mí y sentándose muy erguida. Yo replegué nuevamente mi brazo, con una sensación mezcla de alivio y desilusión—. Allí estaba, de verdad…, un hedor horrible, de podredumbre —me miró—. ¿Por qué? ¿Lo has percibido tú también?

Negué con la cabeza. Nunca lo había olido. Realmente, no.

—¿Qué sabes entonces sobre ese coche? —me preguntó Leigh—. Tú sabes algo. Lo veo en tu cara.

Me había llegado el turno de pensar larga y concentradamente, y lo que, de una forma extraña me vino a la mente, fue una imagen de fusión nuclear de algún libro de texto científico. Un dibujo de historieta. Uno no espera encontrar historietas en libros de ciencia, pero, como alguien me dijo una vez, hay muchos giros tortuosos a lo largo del camino de la educación pública… Si alguien ponía las cosas en su punto exacto, ese alguien había sido el propio Arnie. El dibujo mostraba dos átomos de auto trucado abalanzándose el uno contra el otro y chocando. Rápido, en lugar de un montón de ruinas (y ambulancias-átomo para llevarse los muertos y los neutrones heridos), masa crítica, reacción en cadena y un caos formidable.

Entonces decidí que el recuerdo de esa historia no era nada extraño. Leigh tenía cierta información que yo antes no había poseído. Y también era lo contrario. En ambos casos, la mayor parte era suposición, la mayor parte era presentimiento y circunstancia… Pero, en buena parte, era información concreta para asustarse de veras. Estuve pensando brevemente que haría la policía si ellos supieran lo que nosotros sabíamos. Podía suponerlo: nada. ¿Cabía llevar ante el tribunal a un fantasma? ¿O a un coche?

—¿Dennis?

—Estoy pensando —le dije—. ¿No hueles olor a quemado?

—¿Qué es lo que tú sabes? —me preguntó de nuevo.

Colisión. Masa crítica. Reacción en cadena.

La cuestión era, pensaba yo, que si nosotros juntásemos nuestra información tendríamos que hacer algo o contarlo a alguna persona. Emprender alguna acción. Nosotros…

Recordé mi sueño: el auto depositado en el garaje de LeBay, el motor que se conectaba y después se paraba, se ponía, otra vez en marcha, con los faros encendiéndose, el chirrido de los neumáticos.

Le cogí las manos entre las mías.

—De acuerdo —le dije—. Escucha. Arnie compró a Christine a un tipo que ahora está muerto. Un tipo llamado Ronald D. LeBay. Nosotros vimos a Christine en su patio un día, cuando volvíamos a casa del trabajo y…

—Tú también estás haciéndolo —me dijo con suavidad.

—¿Haciendo qué?

—Llamando ella al auto.

Asentí sin soltarle las manos.

—Sí, lo sé. Es difícil no hacerlo. La cuestión es, que él la quiso a ella, o a lo que sea ese auto, desde el primer momento que puso en ella sus ojos. Y yo ahora… no lo creía antes, pero ahora sí…, que LeBay quería que Arnie tuviera a Christine tanto como Arnie quería tenerla; creo que LeBay se la hubiera dado a Arnie si hubiéramos llegado a eso. Es como si Arnie viera a Christine y lo supiera, y entonces LeBay vio a Arnie y lo supo también…

Leigh liberó sus manos de las mías y comenzó a frotarse los codos, otra vez inquieta.

—Arnie contó que había pagado…

—Sí pagó, de acuerdo. Y todavía está pagando. Es decir, sigue en ello.

—No entiendo qué quieres decir.

—Te lo demostraré —le dije— en pocos minutos. Primero, deja que te dé algunos antecedentes.

—Bien.

—LeBay tenía una esposa y una hija. Eso sucedió en los años cincuenta. Su hija murió junto a la carretera. Se murió asfixiada. Con una hamburguesa.

El rostro de Leigh se puso cada vez más pálido. Por un momento se vio tan blanquecino y translúcido como vidrio empañado.

—¡Leigh! —le dije ansioso—. ¿Estás bien?

—Sí —me respondió con una placidez escalofriante. Su color no mejoró. La boca se le torció en una horrible mueca que quizás intentaba ser una sonrisa tranquilizadora.

—Estoy bien —se levantó—. ¿Dónde está el baño, por favor?

—Hay uno al final del pasillo —le expliqué—. Leigh, tienes muy mal aspecto.

—Voy a vomitar —me respondió con aquella misma plácida voz, y se alejó.

Ahora caminaba a sacudidas, como un títere, se había desvanecido toda aquella gracia de bailarina que había visto en su sombra. Salió de la habitación con lentitud, pero cuando se perdió de mi vista el ritmo de su paso se avivó. Vi cómo abría violentamente la puerta del cuarto de baño y, después, los sonidos. Me incliné apoyado en el sofá y me cubrí los ojos con las manos.

Cuando Leigh volvió todavía estaba pálida, pero había recuperado algo de color. Se había lavado la cara y todavía conservaba algunas gotas de agua en las mejillas.

—Lo siento —me dijo—. No importa. Sólo es que… me asustaste —ella sonrió vagamente—. Supongo que eso es decir poco —trabó su mirada con la mía—. Dime sólo una cosa, Dennis. Sobre lo que has dicho. ¿Es verdad? ¿Es realmente verdad?

—Sí —le respondí—. Es verdad. Y hay más todavía. Pero ¿quieres de verdad escuchar el resto?

—No —me replicó—. Pero cuéntamelo, de todas maneras.

—Podríamos dejarlo —le dije, poco convencido.

Sus ojos graves, preocupados, estaban fijos en los míos.

—Sería más… seguro… si no lo hiciéramos —dijo.

—Su esposa se suicidó poco después de que muriera su hija.

—El coche…

—… estuvo involucrado.

—¿Cómo?

—Leigh…

—¿Cómo?

De modo que se lo conté: y no sólo lo de la niñita y su madre, sino lo del propio LeBay, como su hermano George me lo había contado. Su reserva sin fondo de ira. Los chicos que se habían burlado de sus ropas y de su corte de pelo. Su escapada al Ejército en donde todos los cortes de pelo y las ropas eran iguales. El parque de vehículos. Las injurias constantes a los cagones, especialmente eso los cagones que le traían sus lujosos autos para ser reparados a expensas del Gobierno. La Segunda Guerra Mundial. El hermano. Alistado, muerto en Francia. El viejo Chevrolet. El viejo Hudson Hornet. Y, a través de todo ello, en su latido constante e inalterable, la ira.

—Esa palabra —murmuró Leigh.

—¿Qué palabra?

—Cagones.

Tuvo que esforzarse para pronunciarla, arrugando la nariz en un gesto casi inconsciente de asco y repulsión.

—Él la usa ahora, Arnie.

—Lo sé.

Nos miramos, y sus manos se encontraron otra vez con las mías.

—Estás fría —le dije.

Otra observación brillante de esa fuente de sabiduría, Dennis Guilder. Tengo un millón de ellas.

—Sí, me siento como si nunca más pudiera sentir calor.

Yo deseaba y no deseaba rodearla con mis brazos. Tenía miedo. Arnie estaba todavía demasiado mezclado con las cosas. La cosa más terrible —y era terrible— es que ahora parecía cada vez más que Arnie estaba muerto…, muerto, o bajo un encantamiento extraño.

—¿Dijo algo más su hermano?

—Nada que parezca encajar.

Pero un recuerdo surgió como una burbuja en agua mansa y estalló: «Estaba obsesionado y airado pero no era un monstruo —me había dicho George LeBay—. Por lo menos…, yo no creo que lo fuese.» Y parecía que, perdido en aquel pasado lejano, había estado a punto de decir algo más, y entonces se hubiera dado cuenta de dónde estaba, de que hablaba con un extraño. ¿Qué había estado a punto de decir?

De pronto, tuve una idea realmente monstruosa. La alejé de mí. Desapareció…, pero fue difícil rechazar aquella idea. Como empujar un piano. Y todavía veía sus contornos en las sombras.

Me di cuenta de que Leigh estaba observándome con gran atención, y me pregunté cuánto de lo que había estado pensando se adivinaría por mi cara.

—¿Anotaste la dirección del señor LeBay? —preguntó Leigh.

—No —pensé un momento, y entonces recordé el funeral, que ahora parecía muy, muy lejos en el tiempo—. Pero supongo que la Oficina de la Legión Americana de Libertyville la tendrá. Ellos enterraron a LeBay y se pusieron en contacto con el hermano. ¿Por qué?

Leigh se limitó a sacudir la cabeza y se acercó a la ventana, en donde estuvo mirando hacia fuera, el día cegador. «Final del año», pensé al azar.

Ella se volvió a mirarme y yo, una vez más, me quedé asombrado por su belleza, calmada y sosegada, con excepción de aquellos pómulos altos y arrogantes: el tipo de pómulos que uno esperaba encontrar en una dama que, probablemente, llevase un cuchillo en el cinturón.

—Me has dicho que me enseñarías algo —me dijo—. ¿Qué es?

Asentí. Ahora ya no había modo de detenerse. La cadena en reacción había comenzado. No había manera de cerrarla.

—Sube al piso —le dije—. Mi habitación es la segunda puerta a la izquierda. Mira en el tercer cajón de mi cómoda. Tendrás que buscar debajo de mi ropa interior, pero no te morderá.

Ella sonrió…, sólo un poco, pero incluso eso fue una mejora.

—¿Y qué encontraré allí? ¿Un saquito de droga?

—Renuncié a eso el año pasado —le dije, devolviéndole la sonrisa—. Este año toca deporte. Hago frente a mi vicio vendiendo heroína entre los de segundo curso.

—¿Qué es? De verdad…

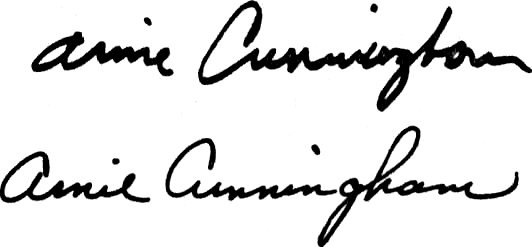

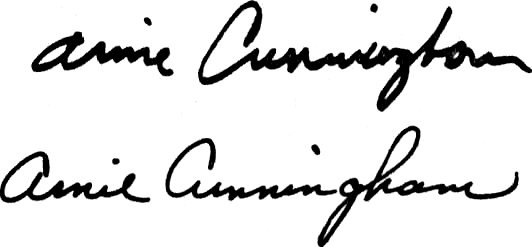

—El autógrafo de Arnie —le dije yo—. Inmortalizado en yeso.

—¿Su autógrafo?

—Por duplicado.

Ella los encontró y, cinco minutos después, estábamos en el sofá otra vez mirando los cuadrados de molde de yeso. Estaban uno al lado del otro en la mesilla de café con cubierta de vidrio, algo averiados en los bordes, algo estropeados por el desgaste. Otros nombres danzaron perdiéndose en el limbo en uno de los pedazos. Yo había conservado la escayola, e incluso le había indicado a la enfermera por dónde cortar. Más tarde había recortado los dos cuadrados, uno de la pierna derecha y otro de la izquierda.

Los contemplamos silenciosamente:

Leigh me miró, asombrada e interrogativa.

—Esas son piezas de tu…

—De mi escayola, sí.

—¿Es que se trata de una broma…, o qué?

—No es broma. Estuve contemplándole mientras los firmaba.

Ahora que ya lo había soltado experimenté un sentimiento de alivio, de liberación. Era bueno poder compartir esto. Había estado en mi mente durante largo tiempo, apretante e insistente.

—Pero no parecen nada iguales.

—Dímelo a mí —le dije—. Pero tampoco Arnie es igual al Arnie que solía ser. Y todo vuelve a ese maldito coche —golpeé salvajemente el cuadrado de yeso de la izquierda—. Esa no es su firma. He conocido a Arnie casi toda mi vida. He visto sus apuntes, le he visto enviando notas, le he visto endosar sus cheques, y esta no es su firma. La de la derecha, sí. Pero esta, no. ¿Quieres mañana hacer algo por mí, Leigh?

—¿Qué?

Se lo dije. Ella asintió lentamente.

—Por nosotros.

—¿Cómo?

—Lo haré por nosotros. Porque hemos de hacer algo, ¿no es verdad?

—Sí —le dije—. Supongo que sí. ¿Te importa si te pregunto algo personal?

Ella sacudió la cabeza, sin alejar la mirada de sus esplendidos ojos azules de los míos.

—¿Cómo has dormido últimamente?

—No muy bien —me dijo—. Pesadillas. ¿Y tú?

—No. No muy bien.

Y entonces, porque ya no podía contenerme puse mis manos en sus hombros y la besé. Hubo un momento de vacilación y creí que se separaba… Entonces alzó la barbilla y me devolvió el beso, firme y plenamente. Quizás había un poco de suerte en que, de momento, estuviese inmovilizado. Cuando acabamos de besarnos, me miró a los ojos, interrogadora.

—Contra los sueños —le dije, pensando que me saldría rápidamente y que sonaría a falso, tal como parece impreso, pero no fue así, sonó tembloroso y casi dolorosamente intenso.

Y esta vez inclinó la cabeza hacia mí y nos besamos otra vez frente a aquellos dos cuadros de yeso que nos miraban con sus ojos blancos vacíos y con el nombre de Arnie escrito en ellos. Nos besamos por el simple consuelo animal que produce el contacto animal —claro está, aquello y algo más, comenzando a ser algo más—, y entonces estuvimos abrazados sin hablarnos, y creo que no nos estábamos engañando sobre lo que estaba sucediendo: por lo menos del todo. Era un consuelo, pero era también buen sexo, grávido, maduro y cachondo, con hormonas de adolescente. Y quizá tenía una oportunidad de convertirse en algo más pleno y más amable que el simple sexo.

Pero en aquellos besos hubo algo más: yo lo sabía, ella lo sabía y probablemente, usted lo sabe también. La otra cosa era una especie de traición vergonzosa. Yo sentía dieciocho años de recuerdos que lloraban a gritos: la gran caja de hormigas, las partidas de ajedrez, las películas, las cosas que Arnie me había enseñado, las veces que yo había evitado que le matasen. Excepto que, finalmente quizá no lo había hecho. Quizá le había visto por última vez y, además, con un final pobre y bastante vulgar: la noche de Acción de Gracias, cuando me trajo los bocadillos de pavo y la cerveza.

Creo que a ninguno de los dos se nos ocurrió que, hasta aquel momento, no habíamos hecho nada imperdonable para Arnie: nada que pudiera enojar a Christine. Pero ahora, naturalmente, sí lo habíamos hecho.