A la mañana siguiente, nuestro último día entero en Amsterdam, mi madre, Augustus y yo recorrimos la media manzana que separaba el hotel del Vondelpark, donde encontramos una cafetería cerca del museo nacional de cine. Mientras nos tomábamos un café con leche —que el camarero nos explicó que en Holanda lo llaman «café equivocado», porque tiene más leche que café—, nos sentamos a la sombra de un enorme castaño y le contamos a mi madre nuestra visita al gran Peter van Houten. Se la contamos en plan divertido. Creo que en este mundo tienes que elegir cómo cuentas las historias tristes, y nosotros elegimos la versión divertida. Augustus, desplomado en la silla de la cafetería, fingió ser Van Houten, al que se le trababa la lengua, arrastraba las palabras y ni siquiera podía levantarse de la silla. Yo me levanté para hacer de mí misma, toda bravucona y agresiva.

—¡Levántate, viejo feo y seboso! —le grité.

—¿Lo llamaste feo? —me preguntó Augustus.

—Tú sigue —le dije.

—¿Feo yooo? Tú sí que eres fea, con esos tubos en la napia.

—¡Eres un cobarde! —rugí.

Augustus se salió del papel y se echó a reír. Me senté y le contamos a mi madre nuestra visita a la casa de Ana Frank, sin incluir el beso.

—¿Volvisteis a casa de Van Houten después? —preguntó mi madre.

Augustus ni siquiera dejó tiempo para que me pusiera roja.

—Qué va. Fuimos a una cafetería. Hazel me entretuvo haciendo viñetas cómicas con diagramas de Venn.

Me miró. Madre mía, qué sexy era.

—Parece divertido —dijo mi madre—. Mirad, voy a dar un paseo, y así os dejo tiempo para que habléis —añadió mirando a Gus con cierto retintín—. Luego quizá podríamos dar una vuelta en barco por los canales.

—Vale, de acuerdo —le contesté.

Mi madre dejó un billete de cinco euros debajo de su plato. Me besó en la cabeza y me susurró:

—Te quiero mucho, mucho, mucho.

Eran dos muchos más de lo habitual.

Gus señaló las sombras de las ramas, que se entrecruzaban y se separaban en el hormigón.

—Bonito, ¿verdad?

—Sí —le contesté.

—Una buena metáfora —murmuró.

—¿De qué? —le pregunté.

—La imagen en negativo de cosas que el aire une y después separa —me dijo.

Cientos de personas pasaban ante nosotros corriendo, en bicicleta y en patines. Amsterdam era una ciudad diseñada para el movimiento y la actividad, una ciudad que prefería no viajar en coche, y por eso me sentía inevitablemente excluida. Pero qué bonita era. Un riachuelo se abría camino alrededor de un inmenso árbol, y una garza, inmóvil junto a la orilla, buscaba su desayuno entre los millones de pétalos de olmo que flotaban en el agua.

Pero Augustus no lo veía. Estaba demasiado ocupado observando el movimiento de las sombras.

—Podría pasarme el día mirándolas, pero deberíamos ir al hotel —me dijo por fin.

—¿Tenemos tiempo? —le pregunté.

—Qué más quisiera —me contestó con una sonrisa triste.

—¿Qué pasa? —le pregunté.

Señaló con la cabeza en dirección al hotel.

Caminamos en silencio, Augustus medio paso por delante de mí. Yo estaba demasiado asustada para preguntarle si tenía razones para estarlo.

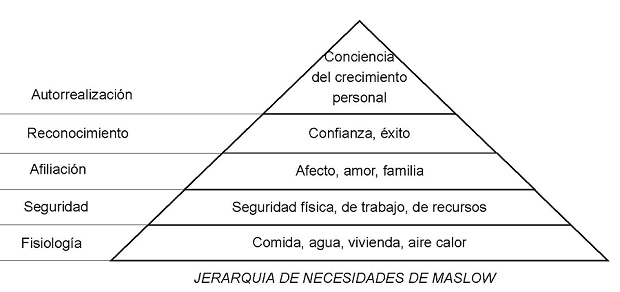

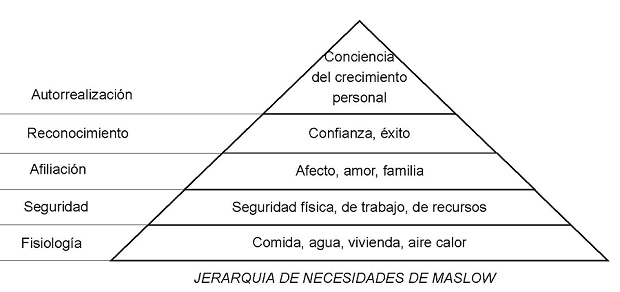

Está eso a lo que llaman la jerarquía de necesidades de Maslow. Abraham Maslow se hizo famoso básicamente por su teoría de que es necesario satisfacer determinadas necesidades antes de que puedan surgir otras. Es algo así:

Una vez satisfechas nuestras necesidades de comida y agua, pasamos al siguiente grupo, el de la seguridad, y vamos subiendo progresivamente. Pero lo importante es que, según Maslow, mientras nuestras necesidades fisiológicas no estén satisfechas, ni siquiera podemos preocuparnos por necesidades de seguridad y de afiliación, por no hablar de la autorrealización, que es cuando nos dedicamos a la creación artística y pensamos en cuestiones éticas, en física cuántica y esas cosas.

Según Maslow, yo me había quedado atascada en el segundo nivel. Era incapaz de sentirme segura de mi salud, y por lo tanto de alcanzar el amor, el respeto, el arte y todo lo demás. Una mierda como un piano, por supuesto. El impulso de hacer arte y el de filosofar no desaparecen cuando estás enfermo. Sencillamente, la enfermedad transforma estos impulsos. La pirámide de Maslow parecía implicar que yo era menos humana que los demás, y al parecer casi todo el mundo estaba de acuerdo con él. Pero Augustus no. Siempre pensé que podía amarme porque había estado enfermo. Ni se me pasó por la cabeza que quizá seguía estándolo.

Llegamos a mi habitación, la Kierkegaard. Me senté en la cama esperando que Augustus se sentara conmigo, pero él se acomodó en la butaca polvorienta. ¿Cuántos años tenía aquella butaca? ¿Cincuenta?

Sentí un nudo en la garganta cuando lo vi sacar un cigarrillo del paquete y colocárselo entre los labios. Se apoyó en el respaldo de la butaca y suspiró.

—Justo antes de que te ingresaran en la UCI empezó a dolerme la cadera.

—No —dije.

El pánico se apoderó de mí.

Augustus asintió.

—Así que fui a hacerme un escáner.

Se detuvo. Se retiró el cigarrillo de la boca y apretó los dientes.

Había dedicado buena parte de mi vida a intentar no llorar delante de las personas que me querían, así que sabía lo que estaba haciendo Augustus. Aprietas los dientes. Miras al techo. Te dices a ti misma que si te ven llorando, sufrirán, y solo serás tristeza para ellos, y no debes convertirte en mera tristeza, así que no llorarás, y te dices todo esto a ti misma mirando al techo, y luego tragas saliva, aunque la garganta no la deja pasar, y miras a la persona que te quiere y sonríes.

Me lanzó su sonrisa torcida.

—Brillaba como un árbol de navidad, Hazel Grace. Alrededor del pecho, la cadera izquierda, el hígado… por todas partes.

«Por todas partes». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Ambos sabíamos lo que significaban. Me levanté, arrastré mi cuerpo y el carrito por una moqueta más vieja de lo que nunca llegaría a ser Augustus, me arrodillé frente a la butaca, apoyé la cabeza en su regazo y le rodeé la cintura con los brazos.

Augustus me acarició el pelo.

—Lo siento mucho —le dije.

—Perdona que no te lo dijera —continuó con tono tranquilo—. Tu madre debe de saberlo, por cómo me mira. Seguramente mi madre se lo ha contado. Debería habértelo dicho. Ha sido una estupidez egoísta.

Sabía por qué no me había dicho nada, por supuesto: por la misma razón por la que yo no quise que me viera en la UCI. No podía enfadarme con él ni por un segundo, y solo ahora que amaba a una granada entendí que era una tontería intentar salvar a los demás de mi inminente fragmentación. No podía dejar de amar a Augustus Waters. Y no quería.

—No es justo —le dije—. Es una injusticia de mierda.

—El mundo no es una fábrica de conceder deseos —me respondió.

Y de pronto se derrumbó, solo un momento, y su llanto rugió de impotencia como un trueno que no ha estado precedido por un relámpago, con la terrible ferocidad que los que no conocen el sufrimiento podrían confundir con debilidad. Tiró de mí hasta que nuestras caras casi se rozaron.

—Lucharé. Lucharé por ti. No te preocupes por mí, Hazel Grace. Estoy bien. Encontraré la manera de aguantar y seguir dándote el coñazo mucho tiempo.

Yo lloraba. Pero aun en aquellos momentos Augustus era fuerte. Me abrazaba con tanta fuerza que veía los potentes músculos de sus brazos alrededor de mi cuerpo.

—Lo siento —añadió—. Todo irá bien. Para ti y para mí. Te lo prometo.

Y esbozó su sonrisa torcida.

Me besó en la frente y sentí que su poderoso pecho se desinflaba un poco.

—En fin, supongo que cometí una hamartía.

Algo después tiré de él hasta la cama. Estábamos tumbados cuando me contó que había empezado con la quimioterapia paliativa, pero la dejó para ir a Amsterdam, aunque sus padres se pusieron hechos una furia. Intentaron detenerlo hasta aquella misma mañana, cuando lo oí gritar que su vida le pertenecía.

—Podríamos haber cambiado la fecha —le dije.

—No, no podríamos —me contestó—. De todas formas, no estaba funcionando. Puedo asegurarte que no estaba funcionando. Ya me entiendes.

Asentí.

—Son puras gilipolleces —le dije.

—Probarán otra cosa cuando vuelva a casa. Siempre se les ocurre algo.

—Sí.

Yo también había hecho de conejillo de Indias.

—De alguna manera, te hice creer que estabas enamorándote de una persona sana —me dijo.

Me encogí de hombros.

—Yo habría hecho lo mismo.

—No, tú no lo habrías hecho, pero no todos podemos ser tan increíbles como tú.

Me besó y luego hizo una mueca.

—¿Te duele? —le pregunté.

—No. Un poco.

Pasó un largo rato mirando fijamente el techo.

—Me gusta este mundo —me dijo por fin—. Me gusta beber champán. Me gusta no fumar. Me gusta el sonido de los holandeses hablando en holandés. Y ahora… Ni siquiera tengo por lo que luchar.

—Tienes que luchar contra el cáncer —le dije—. Ésa es tu batalla. Y seguirás luchando.

Odiaba que la gente intentara convencerme de que tenía que prepararme para luchar, pero eso mismo hice con él.

—Hoy va… va… va a ser el mejor día de tu vida. Ahora ésta es tu guerra.

Me despreciaba a mí misma por sentir algo tan patético, pero ¿qué otra cosa me quedaba?

—Una guerra —contestó con desdén—. ¿Con qué estoy en guerra? Con mi cáncer. ¿Y qué es mi cáncer? Mi cáncer soy yo. Los tumores forman parte de mí. Sin duda forman parte de mí tanto como mi cerebro y mi corazón. Es una guerra civil, Hazel Grace, y ya sabemos quién la ganará.

—Gus.

No podía decir nada más. Era demasiado inteligente para el tipo de consuelo que le ofrecía.

—Está bien —me respondió.

Pero no lo estaba.

—Si vas al Rijksmuseum, y la verdad es que yo quería ir… Pero para qué vamos a engañarnos. Ninguno de los dos puede recorrer todo un museo… En fin, eché un vistazo a la colección online antes de venir. Si fueras, y espero que algún día vayas, verías muchos cuadros de muertos. Verías a Jesús en la cruz, a un tipo al que le pegan una puñalada en el cuello, a gente muriendo en el mar y en batallas, y todo un desfile de mártires. Pero NI UN SOLO CHICO CON CÁNCER. Nadie palmándola de peste, viruela, fiebre amarilla y cosas así, porque la enfermedad no es gloriosa. No tiene sentido. Morir de enfermedad no es honorable.

Abraham Maslow, te presento a Augustus Waters, cuya curiosidad existencial eclipsa la de sus semejantes bien alimentados, amados y sanos. Mientras la inmensa mayoría de los hombres se empeñaban en seguir consumiendo salvajemente sin planteárselo siquiera, Augustus Waters contemplaba la colección del Rijksmuseum desde la distancia.

—¿Qué? —me preguntó Augustus.

—Nada —le contesté—. Solo…

No podía terminar la frase. No sabía cómo.

—Solo que te quiero muchísimo.

Sonrió con la mitad de la boca, con la nariz a centímetros de la mía.

—El sentimiento es mutuo. Supongo que no podrás olvidarlo y tratarme como si no estuviera muriéndome.

—No creo que estés muriéndote —le contesté—. Lo que creo es que tienes un poquito de cáncer.

Sonrió. Humor negro.

—Estoy en una montaña rusa que no hace más que subir —me dijo.

—Y para mí es un privilegio y una responsabilidad subir ese camino contigo —le contesté.

—¿Sería totalmente absurdo intentarlo?

—No vamos a intentarlo —le dije—. Vamos a conseguirlo.