Insectos del Espejo

Naturalmente, lo primero era efectuar un reconocimiento general del campo que iba a recorrer. «Es muy parecido a estudiar geografía», pensó Alicia, poniéndose de puntillas con la esperanza de poder abarcar un poco más. «Ríos principales: no hay ninguno. Montañas principales: estoy sobre la única; aunque no creo que tenga nombre. Ciudades principales: ¡vaya!, ¿qué serán aquellos bichos que hacen miel allá abajo? No pueden ser abejas… nadie ha visto nunca abejas desde una milla de distancia…» y durante un rato estuvo observando en silencio a uno que revoloteaba entre las flores, metiendo en ellas su trompa «igual que una abeja normal y corriente», pensó Alicia.

Sin embargo, era todo menos una abeja normal y corriente: en realidad era un elefante… como Alicia no tardó en descubrir, aunque la idea la dejó al principio sin respiración. «¡Y qué flores más enormes deben de ser!», fue el pensamiento que le vino a continuación. «Como cabañas a las que les han quitado la techumbre y les han puesto tallo… ¡y qué cantidad de miel deben de hacer! Me parece que voy a bajar a… no, todavía no», prosiguió, conteniéndose cuando iba a echar a correr cuesta abajo, y tratando de encontrar alguna justificación a su súbita timidez. «No conviene que ande entre ellos sin una rama bien larga para espantarlos… ¡qué divertido va a ser cuando me pregunten qué tal el paseo! Les diré: ”¡Ah!, me ha gustado bastante…”» (aquí sacudió la cabeza con su gesto favorito), «pero hacía mucho calor, había mucho polvo, ¡y los elefantes estaban muy pesados!».

—Creo que voy a bajar por el otro lado —dijo tras una pausa—, quizá pueda visitar más tarde a los elefantes. ¡Además, tengo muchas ganas de llegar a la Tercera Casilla!

De modo que, con esta excusa, echó a correr cuesta abajo, y saltó el primero de los seis arroyuelos.[1]

—¡Billetes, por favor! —dijo el Revisor, metiendo la cabeza por la ventanilla. Un instante después, todos le tendían sus billetes: eran más o menos del mismo tamaño que las personas, y parecían llenar completamente el vagón.

—¡Vamos! ¡Enséñame tu billete, niña! —continuó el Revisor, mirando a Alicia con enfado. Y un montón de voces dijo a la vez («como el coro de una canción», pensó Alicia): «Niña, no le hagas esperar! ¡Venga, que su tiempo vale a mil libras el minuto!».

—Lo siento, pero no he sacado —dijo Alicia en tono asustado—; no había despacho de billetes en el lugar de donde vengo.

Y nuevamente se elevó el coro de voces:

—No había espacio para un despacho en el lugar de donde viene. ¡El terreno allí vale a mil libras la pulgada!

—No me vengas con excusas —dijo el Revisor—: podías habérselo pedido al maquinista.

Y otra vez se elevó el coro de voces con: «El hombre que lleva la locomotora. ¡Sólo el humo vale a mil libras la fumarada!».

Alicia pensó para sí: «Total, que es inútil hablar». Las voces no intervinieron esta vez, dado que Alicia no había hablado; pero, para su enorme sorpresa, todos pensaron a coro (espero que comprendáis lo que significa pensar a coro… porque confieso que yo no): «Es mejor no decir nada. Hablar vale a mil libras la palabra!».

«Esta noche voy a soñar con mil libras, ¡estoy segura!», pensó Alicia.

Durante todo este tiempo, el Revisor no hacía más que mirarla: pero primero con un catalejo, luego con un microscopio, y después con unos gemelos. Por último, dijo: «Vas en dirección contraria», y cerró la ventanilla y se fue.

—¡Una niña tan pequeña —dijo un señor que iba sentado enfrente de ella (iba vestido de papel blanco)[2]— debe saber en qué dirección viaja, aunque no sepa su propio nombre!

Un Chivo que iba sentado al lado del señor de blanco cerró los ojos y dijo en voz alta:

—¡Debe saber la dirección del despacho de billetes, aunque no sepa el alfabeto!

Había un Escarabajo sentado junto al Chivo (eran extrañísimos los pasajeros que iban en el vagón), y como parecía que la regla general era que hablasen todos por turno, prosiguió él, diciendo: «¡Habrá que devolverla desde aquí como equipaje!».

Alicia no podía ver quién iba sentado al otro lado del Escarabajo, pero a continuación habló una voz ronca: «Cambio de máquina…», dijo; sufrió un ahogo, y calló.

«Parece un caballo», pensó Alicia para sí. Y una vocecita extremadamente pequeña, cerca de su oído, dijo:

—Podías hacer un chiste sobre eso, con las palabras «caballo» y «calló», por ejemplo.

A continuación, una voz muy suave y alejada comentó: «Habrá que ponerle la siguiente etiqueta: "Frágil, niña"[3]…».

Después, otras voces («¡Cuánta gente viaja en este vagón!», pensó Alicia), siguieron: «Debe ser remitida por correo, ya que va con los labios sellados[3a]…». «Debe ser enviada como telegrama…» «Debe tirar del tren el resto del viaje…», y así sucesivamente.

Pero el señor vestido de papel blanco se inclinó hacia adelante, y le susurró al oído: «No hagas caso de lo que digan, pequeña, y saca billete de ida y vuelta cada vez que pare el tren».

—¡Ni hablar! —dijo Alicia algo enfadada—. Yo no tengo nada que ver con este viaje en tren; estaba en un bosque hace sólo un momento… ¡y ojalá pudiera volver allí!

—Podías hacer un chiste sobre eso —dijo la vocecita cerca de su oído—: sobre que «quisieras si pudieras» o algo por el estilo.

—Deja de incordiar —dijo Alicia, tratando en vano de averiguar de dónde provenía la voz—. Si tan deseoso estás de chistes, ¿por qué no haces uno tú?

La vocecita suspiró profundamente. Era muy desgraciado, evidentemente, y a Alicia le habría gustado decir algo compasivo que le consolase. «¡Si al menos suspirara como los demás!», pensó. Pero éste había sido un suspiro tan prodigiosamente minúsculo que, de no haber sonado cerquísima de su oído, no lo habría oído en absoluto. El resultado fue que le hizo muchas cosquillas en el oído, y le apartó el pensamiento de la infelicidad del pobre bichito.

—Sé que eres amiga —prosiguió la vocecita—; una amiga sincera y buena. Y que no me harás daño, aunque sea un insecto.

—¿Qué clase de insecto? —preguntó Alicia con cierta inquietud. Lo que quería saber en realidad era si picaba o no; pero consideró que no era de buena educación hacer esa pregunta.

—¿Cómo, entonces no…? —empezó la vocecita, cuando la ahogó un chillido estridente de la locomotora, y todo el mundo dio un brinco alarmado, Alicia incluida.

El Caballo, que había sacado la cabeza por la ventanilla, la metió otra vez tranquilamente, y dijo: «Sólo es un arroyo que tenemos que saltar».

Todo el mundo pareció contentarse con esta explicación, aunque Alicia se sintió un poco nerviosa ante la idea de que los trenes saltasen. «De todos modos, nos va a llevar a la Cuarta Casilla; ¡lo cual es un consuelo!», se dijo. Un momento después sintió que el vagón saltaba directamente en el aire; y, con el susto, se agarró a lo que tenía más a mano, que resultó ser la barba del Chivo[4].

Pero la barba pareció desvanecerse al tocarla Alicia, y se encontró con que estaba tranquilamente sentada bajo un árbol, mientras el Mosquito (pues era éste el insecto con el que había estado hablando) se balanceaba en una rama justo encima de su cabeza, y la abanicaba con sus alas.

Desde luego, era un Mosquito grandísimo: «Como del tamaño de un pollo», pensó Alicia. Sin embargo, no podía sentirse nerviosa, después de la larga conversación que había sostenido con él.

—… entonces, ¿no te gustan todos los insectos? —prosiguió el Mosquito, la mar de tranquilo, como si nada hubiese ocurrido.

—Me gustan cuando hablan —dijo Alicia—. Pero de donde vengo, no habla ninguno.

—¿Con qué insectos te lo pasas bien de donde vienes? —preguntó el Mosquito.

—Yo no me lo paso bien con los insectos —explicó Alicia—, porque me dan un poco de miedo…, al menos los grandes. Pero puedo decirte el nombre de algunos.

—Naturalmente, responderán a sus nombres, ¿no? —comentó el Mosquito despreocupadamente.

—No sé que lo hayan hecho nunca.

—Entonces, ¿de qué les sirve tener nombre —dijo el Mosquito—, si no responden a él?

—A ellos, de nada —dijo Alicia—; pero me imagino que es útil para la gente que los nombra. Si no, ¿por qué iban a tener nombre las cosas?

—No lo sé —replicó el Mosquito—. Más adelante, en aquel bosque, las cosas no tienen nombre; pero sigue con tu lista de insectos: estás perdiendo el tiempo.

—Pues está el Caballito del Diablo —empezó Alicia, contando los nombres con los dedos.

—Bueno —dijo el Mosquito—, pues allí, en mitad de aquel arbusto, puedes ver un Caballito-balancín. Es enteramente de madera, y va balanceándose de rama en rama.

—¿De qué se alimenta? —preguntó Alicia con gran curiosidad.

—De savia y serrín —dijo el Mosquito—. Continúa con la lista.

Alicia observó al Caballito-balancín con gran interés, y concluyó que sin duda lo acababan de repintar, ya que se le veía muy brillante y pegajoso; luego prosiguió:

—Está también la Luciérnaga.

—Mira en la rama que tienes encima de la cabeza —dijo el Mosquito—, y verás una Luciernagolosina. Tiene el cuerpo de budín de ciruelas, sus alas son hojas de acebo, y su cabeza una pasa flameada al coñac[4a].

—¿Y de qué se alimenta? —preguntó Alicia como antes.

—De polvorones[5] y fruta escarchada —contestó el Mosquito—; y anida en los regalos de Navidad.

—Luego está la Mariposa —continuó Alicia, tras mirar largamente al insecto de cabeza llameante, y pensar para sus adentros: «A lo mejor, por eso tienen los insectos tanta afición a volar hacia las velas… ¡porque quieren convertirse en Luciernagolosinas!».

—Arrastrándose a tus pies —dijo el Mosquito (Alicia retiró los pies alarmada)— tienes a una Maripán-con mantequilla. Sus alas son finas rebanadas de pan con mantequilla, su cuerpo es de corteza, y su cabeza es un terrón de azúcar.

—¿Y de qué se alimenta?

—De té flojo con leche.

Una nueva dificultad le vino a Alicia a la cabeza. «¿Y si no encuentra té?», sugirió.

—Entonces se moriría, naturalmente.

—Pero eso debe ocurrir muy a menudo —comentó Alicia pensativa.

—Ocurre siempre —dijo el Mosquito.

Después de esto, Alicia se quedó callada durante un minuto o dos, meditabunda. Entretanto, el Mosquito se entretuvo bordoneando alrededor de su cabeza; por último se posó otra vez y comentó: «Supongo que tú no querrás perder tu nombre, ¿verdad?».

—Claro que no —dijo Alicia con cierta inquietud.

—De todos modos, no sé —prosiguió el Mosquito con indiferencia—: ¡imagina lo práctico que sería si volvieses a tu casa sin él! Por ejemplo, si la institutriz quisiera darte la lección, te llamaría: «Venga aquí…», pero al llegar ahí tendría que callarse porque no habría nombre con qué llamarte; y naturalmente, no tendrías por qué ir.

—No serviría, estoy segura —dijo Alicia—; la institutriz jamás me perdonaría la lección por eso. Si no pudiese acordarse de mi nombre, me llamaría «señorita», como hacen las criadas.

—Bueno, si te llamase «señorita» sin más —comentó el Mosquito—, naturalmente, podrías decir que entendiste «visita», y que por tanto no iba a darte la lección. Es un chiste. Me habría gustado que lo hubieses hecho tú.

—¿Por qué lo iba a hacer yo? —preguntó Alicia—. Es malísimo.

Pero el Mosquito se limitó a suspirar profundamente, al tiempo que le resbalaban por las mejillas dos enormes lagrimones.

—No deberías hacer chistes —dijo Alicia—, si eso te hace sentirte tan desgraciado.

Entonces dejó escapar otro de sus pequeños suspiros melancólicos y, al parecer, esta vez el pobre Mosquito se deshizo verdaderamente en suspiros, porque cuando Alicia miró hacia arriba, no vio nada sobre la rama; y como se estaba quedando fría de permanecer sentada tanto tiempo, se levantó y echó a andar.

Muy pronto llegó a un campo abierto, con un bosque en el otro extremo: parecía mucho más oscuro que el anterior, y le dio un poco de miedo la idea de entrar en él. Sin embargo, tras pensárselo bien, decidió proseguir: «Naturalmente, no voy a retroceder», pensó para sí; además, era el único camino para llegar a la Octava Casilla.

«Éste debe de ser el bosque», se dijo Alicia pensativa, «donde no tienen nombre las cosas. ¿Qué le pasará al mío cuando entre? No me haría ninguna gracia perderlo… porque tendrían que ponerme otro, y es casi seguro que sería feo. ¡De todos modos, sería divertido buscar al bicho que hubiera encontrado mi nombre anterior! Sería como esos anuncios que pone la gente cuando pierde a su perro: Responde al nombre de “Chas” lleva un collar de latón. ¡Figúrate, ir llamando a todo el mundo “Alicia”, hasta que alguien contestase! Sólo que si fueran listos no contestarían» .

Iba divagando de esta manera, cuando llegó al bosque: parecía muy frío y sombrío. «Bueno, en todo caso es un gran alivio», se dijo al internarse bajo los árboles, «después de pasar tanto calor, entrar en el… en el… ¿en el qué?», prosiguió, bastante sorprendida, al ver que no conseguía dar con la palabra. «O sea, internarme bajo los… bajo los… ¡bajo los éstos!», dijo, poniendo la mano sobre el tronco de un árbol. «¿Cómo se llaman? Me parece que no tienen nombre… ¡Vaya, por supuesto que no lo tienen!»

Se detuvo, y permaneció callada un minuto, pensando; luego empezó súbitamente otra vez: «¡Entonces ha ocurrido, al final! Y ahora, ¿quién soy? ¡Quiero acordarme, si puedo! ¡Estoy decidida!». Pero el estar decidida no la ayudó mucho, y todo lo que fue capaz de decir, tras cavilar largo rato, fue: «¡L; sé que empieza por L![6]».

En ese preciso momento se acercó por allí un Cervatillo: miró a Alicia con sus dulces ojazos, pero no pareció asustarse en absoluto: «¡Ven aquí! ¡Ven aquí!», dijo Alicia, al tiempo que extendía la mano tratando de acariciarlo; el Cervatillo se limitó a retroceder un poco, y luego se quedó mirándola otra vez.

—¿Cómo te llamas? —dijo el Cervatillo por fin. ¡Qué vocecita más dulce tenía!

«¡Ojalá lo supiera!», pensó la pobre Alicia. Contestó un poco triste:

—Ahora mismo, nada.

—Piénsalo —dijo el Cervatillo—: eso no vale.

Alicia se puso a pensar, pero no se le ocurría nada.

—Por favor, ¿quieres decirme cómo te llamas tú? —dijo ella tímidamente—. Creo que eso podría ayudarme un poco.

—Te lo diré, si vienes conmigo un poco más allá —dijo el Cervatillo—. Aquí no puedo acordarme.

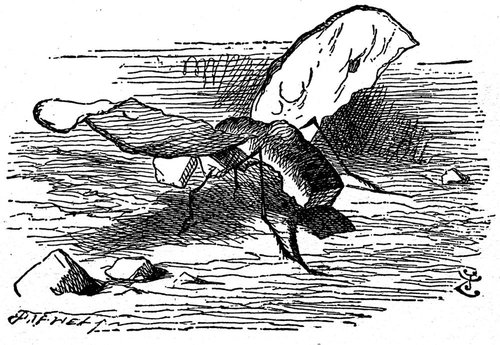

Conque caminaron juntos por el bosque, Alicia con los brazos amorosamente ceñidos alrededor del suave cuello del Cervatillo, hasta que llegaron a otro campo abierto; aquí el Cervatillo dio un salto repentino en el aire, librándose del brazo de Alicia. «¡Soy un cervatillo!», exclamó con voz complacida.[7] «¡Dios mío! ¡Y tú eres una criatura humana!» —una expresión de súbita alarma asomó a sus hermosos ojos castaños; y un instante después salió disparado.

Alicia se quedó mirándole casi dispuesta a llorar de disgusto, por haber perdido tan repentinamente al pequeño compañero. «Al menos, ahora sé mi nombre», se dijo; «eso ya es algún consuelo. Alicia… Alicia… No quiero que se me olvide otra vez. Y ahora, ¿cuál de esos postes indicadores debo seguir?».

No era una pregunta muy difícil de contestar, ya que sólo había un camino que cruzaba el bosque, y los dos postes señalaban el mismo sentido. «Lo decidiré», se dijo Alicia, «cuando el camino se divida, y señalen direcciones diferentes».

Pero no parecía que esto fuera a suceder. Siguió andando y andando durante largo rato, pero cada vez que el camino se dividía, había invariablemente dos postes que señalaban la misma dirección. Uno ponía:

y el otro:

—¡Creo que los dos viven en la misma casa! —se dijo Alicia por fin—. No sé cómo no se me ha ocurrido antes… Pero no voy a poder entretenerme allí mucho tiempo. Llamaré, les diré: «¿Qué tal estáis?», y les preguntaré el camino para salir del bosque. ¡A ver si llego a la Octava Casilla antes de que se haga de noche! —así que siguió andando, y hablando consigo misma mientras caminaba, cuando al dar la vuelta en un recodo del camino se topó, tan súbitamente, con dos hombrecillos rechonchos que no pudo evitar dar un salto atrás; pero se recobró en seguida, convencida de que debían de ser ellos.[8]