El Testimonio de Alicia

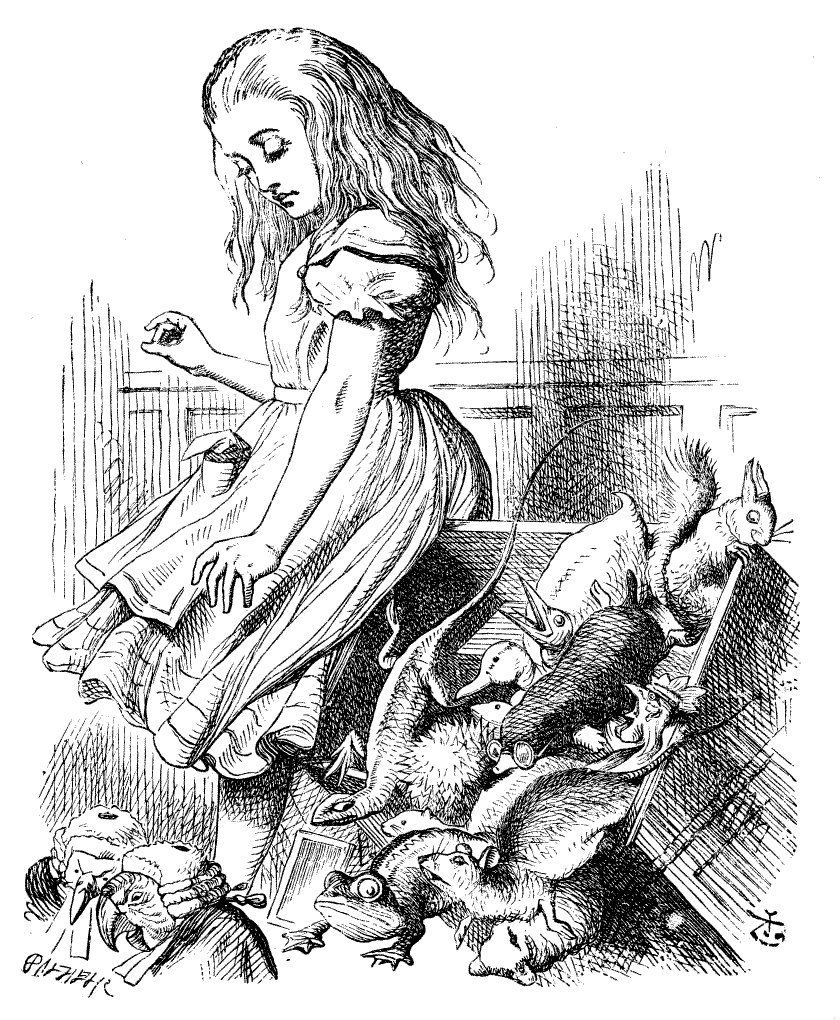

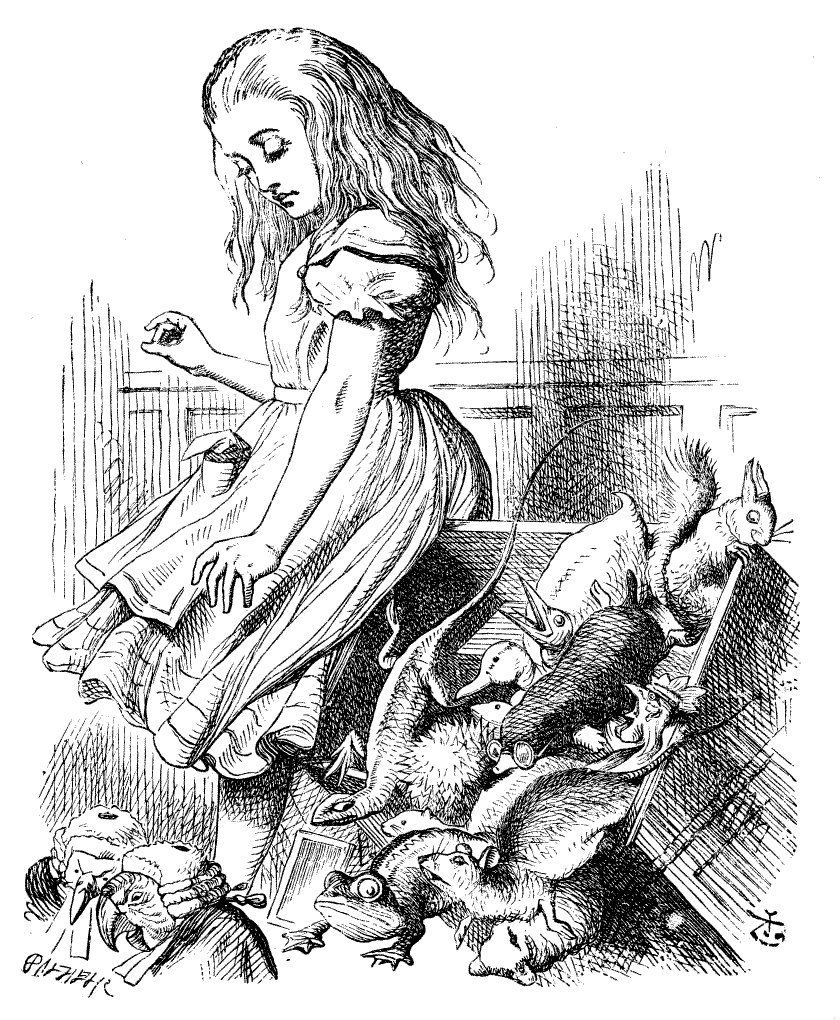

—¡Presente! —gritó Alicia, olvidando por completo, con la tribulación del momento, lo grande que se había hecho en los últimos minutos; y se levantó tan de repente que volcó la tribuna del jurado con el borde de su falda, precipitando a todos sus miembros de cabeza sobre la multitud de abajo, donde quedaron desparramados, escena que le recordó muchísimo la pecera con peces de colores que ella había volcado accidentalmente la semana anterior.[1]

—¡Oh, les ruego que me perdonen! —exclamó consternada; y empezó a recogerlos a toda prisa, ya que el incidente de los peces le seguía dando vueltas en la cabeza, y tenía la vaga impresión de que debía devolverlos en seguida a la tribuna, o se morirían.

—El juicio no puede continuar —dijo el Rey con voz grave—, mientras no estén todos los jurados en sus sitios como es debido… todos —repitió con gran énfasis, mirando con severidad a Alicia al decirlo.

Alicia miró la tribuna del jurado, y vio que, con la prisa, había puesto al Lagarto boca abajo, y que el pobre bicho movía la cola de forma lastimera, incapaz de darse la vuelta. Lo volvió a sacar inmediatamente, y lo colocó bien: «aunque no importa mucho —se dijo—; me parece que, para el juicio, lo mismo da que lo ponga del derecho que del revés».

Tan pronto como los jurados se recobraron un poco del sobresalto del revolcón, y se les hubo buscado y devuelto sus pizarrines y sus pizarras, se pusieron a redactar con gran diligencia la historia del incidente; todos salvo el Lagarto, que parecía demasiado abrumado para hacer otra cosa que permanecer sentado con la boca abierta, mirando al techo de la sala.

—¿Qué sabes de este asunto? —le dijo el Rey a Alicia.

—Nada —dijo Alicia.

—¿Nada de nada? —insistió el Rey.

—Nada de nada —dijo Alicia.

—Eso es muy relevante —dijo el Rey, volviéndose hacia el jurado.

Empezaban precisamente sus miembros a tomar nota de todo esto, cuando interrumpió el Conejo Blanco: «Irrelevante es lo que naturalmente ha querido decir vuestra Majestad», dijo en un tono respetuosísimo, pero frunciendo el ceño y haciéndole gestos mientras hablaba.

—Irrelevante, por supuesto, quiero decir —se apresuró a rectificar el Rey; y prosiguió para sí, en voz baja—: Relevante… irrelevante… irrelevante… relevante… —como si estuviese probando a ver cómo sonaba mejor.

Unos miembros del jurado escribieron «relevante»; otros «irrelevante». Alicia tuvo ocasión de verlo, ya que estaba lo bastante cerca como para observar sus pizarras; «pero da exactamente igual», pensó para sí.

En este momento el Rey, que durante un rato había estado escribiendo febrilmente en su cuaderno de notas, gritó:

—¡Silencio! —y leyó en voz alta: «Regla Cuarenta y Dos. Todas las personas que midan más de una milla tienen que abandonar la sala».

Todo el mundo miró a Alicia.

—Yo no mido una milla —dijo Alicia.

—Sí la mides —dijo el Rey.

—Casi dos millas —añadió la Reina.

—Bueno, de todos modos, no me iré —dijo Alicia—; además, ésa no es una regla general: la acabáis de inventar.

—Es la regla más antigua del libro —dijo el Rey.

—Entonces debería ser la Número Uno —dijo Alicia.

El Rey palideció y cerró de golpe su cuaderno:

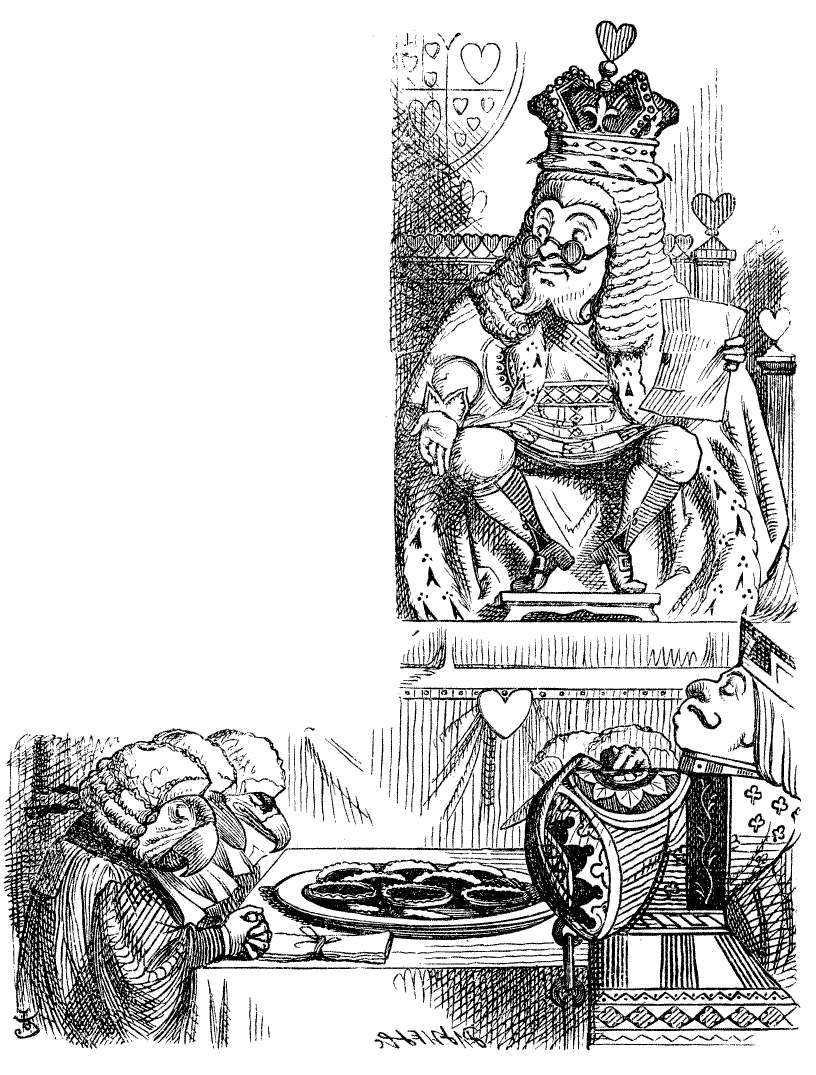

—Considerad vuestro veredicto —dijo al jurado con voz baja y temblorosa.

—Hay más pruebas, Majestad —dijo el Conejo Blanco, levantándose de un salto—: acaba de aparecer este documento.

—¿Qué pone? —dijo la Reina.

—Aún no lo he abierto —dijo el Conejo Blanco—; pero parece una carta escrita por la prisionera a… a alguien.

—Así debe ser —dijo el Rey—, a menos que no se la haya escrito a nadie, lo que no suele ser habitual.

—¿A quién está dirigida? —dijo uno de los jurados.

—No está dirigida —dijo el Conejo Blanco—: en realidad, no pone nada fuera —desplegó el papel mientras hablaba, y añadió—: No es una carta: son unos versos.

—¿Están escritos con la letra de la prisionera? —preguntó otro de los jurados.

—No, no lo están —dijo el Conejo Blanco—; y eso es lo más extraño (los jurados se quedaron perplejos).

—Ha debido de imitar la letra de alguien —dijo el Rey (los jurados se animaron todos otra vez).

—Con la venia de vuestra Majestad —dijo la Jota—, yo no he escrito ese papel, y no pueden probar que lo haya hecho: no lleva ninguna firma al final.

—Si no lo has firmado —dijo el Rey—, eso no hace sino empeorar las cosas. Sin duda tenías alguna intención aviesa; de lo contrario, lo habrías firmado como toda persona honrada.

Hubo un aplauso general: en verdad, era lo primero inteligente que el Rey había dicho ese día.

—Eso prueba su culpabilidad, por supuesto —dijo la Reina—; así que le corten…

—¡Eso no prueba nada en absoluto! —dijo Alicia—. ¡Ni siquiera sabéis qué dicen!

—Léelos —dijo el Rey.

El Conejo Blanco se puso los lentes.

—Con la venia de vuestra Majestad, ¿por dónde empiezo? —preguntó.

—Empieza por el principio —dijo el Rey muy serio—, y sigue hasta llegar al final; entonces para.

Reinó un silencio mortal en la sala, mientras el Conejo Blanco leía estos versos[2]:

«Me dijeron que habías sido de ella,

que le hablaste de mí a él;

ella me tuvo por gran persona,

aunque dijo que no sé nadar.

Él les avisó que yo no había ido

(lo que sabemos que es verdad):

si ella siguiese insistiendo,

¿qué sería entonces de ti?

Yo le di a ella una, ellos le dieron a él dos,

tú nos diste tres o más;

y todas volvieron de él a ti,

aunque todas fueron mías antes.

Si yo o ella nos viéramos por azar

implicados en el caso,

él confía en que tú las dejes libres,

exactamente como éramos.

Mi idea es que tú habías sido

(antes de tener ella ese ataque)

un obstáculo que surgió entre

él, nosotros y ello.

Que no sepa él que a ella le gustaban más:

pues esto siempre ha de ser

un secreto, ante los demás,

tuyo y mío y nada más.»

—Esta es la prueba más importante que hemos oído hasta aquí —dijo el Rey, frotándose las manos—; de modo que el jurado…

—Si alguno de ellos es capaz de explicarla —dijo Alicia (había aumentado tanto de tamaño en los últimos minutos que no le daba ningún miedo interrumpirle)— le doy seis peniques. Yo creo que todo eso no tiene ni pizca de sentido.

Los jurados escribieron en sus pizarras: «Ella cree que todo eso no tiene ni pizca de sentido»; pero ninguno trató de explicar el contenido del papel.

—Si no tiene sentido —dijo el Rey—, eso nos ahorra un sinfín de quebraderos de cabeza, ya que no hace falta que se lo busquemos. Sin embargo, no sé —prosiguió, extendiendo los versos sobre su rodilla, y mirándolos por encima—; me parece notar en ellos cierto sentido, a pesar de todo: «… Dijo que no sé nadar…». No sabes nadar, ¿a que no? —añadió, volviéndose hacia la Jota. La Jota negó abrumada con la cabeza (desde luego, ni sabía ni podía, ya que era enteramente de cartulina).

—Hasta aquí, bien —dijo el Rey, y siguió murmurando versos para sí—: «Lo cual sabemos que es verdad…», naturalmente, se refiere al jurado; «… si ella siguiese insistiendo», debe de ser la Reina; «¿qué sería entonces de ti?», ¡en efecto, en efecto! «Yo le di a ella una, ellos le dieron a él dos…» desde luego, eso es lo que ha debido hacer con las tartas…

—Pero continúa diciendo: «Y todas volvieron de él a ti» —dijo Alicia.

—¡Pues claro, y ahí están! —dijo el Rey triunfalmente, señalando las tartas de la mesa—. Nada más evidente que eso. Y sigue: «Antes de tener ella su ataque». Tú nunca has tenido ataques, ¿verdad, querida? —preguntó a la Reina.

—¡Jamás! —dijo la Reina furiosa, arrojando un tintero al Lagarto mientras hablaba (el infortunado Bill había dejado de escribir en su pizarra con el dedo al comprobar que no hacía ninguna señal; pero ahora se puso a escribir otra vez, apresuradamente, utilizando la tinta que le goteaba por la cara, mientras duraba).

—Entonces no es a ti a quien ataca esa frase —dijo el Rey paseando la mirada por la sala con una sonrisa. Había un silencio mortal.[3]

—¡He hecho un juego de palabras! —añadió el Rey irritado, y todo el mundo se echó a reír.

—Que el jurado considere su veredicto —dijo el Rey, por vigésima vez lo menos en ese día.

—¡No, no! —dijo la Reina—. Primero, la sentencia; el veredicto después.

—¡Qué tontería! —exclamó Alicia en voz alta—. ¡Dictar primero la sentencia!

—¡Calla la boca! —dijo la Reina, poniéndose congestionada.

—¡No quiero! —dijo Alicia.

—¡Qué le corten la cabeza! —gritó la Reina a voz en cuello. Nadie se movió.

—¿A quién podéis importar? —dijo Alicia (había alcanzado ya su estatura normal)—. ¡No sois más que una baraja!

Al oír esto, todas las cartas volaron por los aires, y se precipitaron sobre ella; Alicia profirió un gritito, mitad de miedo, mitad de indignación; braceó tratando de rechazarlas, y se encontró con que estaba tumbada en la orilla del río, con la cabeza en el regazo de su hermana, que le apartaba dulcemente unas hojas de árbol que le habían caído en la cara.

—¡Despierta, Alicia, cariño! —le decía su hermana— ¡Vamos, lo que has podido dormir!

—¡Oh, he tenido un sueño curiosísimo! —dijo Alicia.

Y le contó a su hermana, tal como las recordaba, todas estas extrañas Aventuras suyas que acabáis de leer; y cuando hubo terminado, su hermana le dio un beso, y dijo: «Desde luego, ha sido un sueño muy curioso, cariño; pero ahora corre a merendar; se te está haciendo tarde». Así que se levantó Alicia, y echó a correr, pensando mientras corría, con razón, lo maravilloso que había sido ese sueño.

Pero su hermana se quedó sentada, tal como ella la había dejado, con la cabeza apoyada en la mano, observando la puesta de sol, y pensando en la pequeña Alicia y todas sus maravillosas Aventuras, hasta que se puso a soñar también en cierto modo; y su sueño fue éste:

Primero soñó con la propia Alicita: otra vez sus manos diminutas estuvieron entrelazadas sobre su rodilla, y sus ojos vivos y anhelantes estuvieron fijos en los de ella…; incluso volvió a oír las entonaciones de su voz, y a ver aquel característico gesto de cabeza para echarse hacia atrás el pelo ondulante que siempre le caía sobre los ojos…, y mientras la oía, o le parecía oírla, todo el lugar en torno suyo se pobló de las extrañas criaturas que había soñado su hermanita.[4]

La yerba alta susurró a sus pies al pasar corriendo el Conejo Blanco, el asustado Ratón cruzó chapoteando el charco vecino… oyó el tintineo de las tazas de té que producían la Liebre de Marzo y sus amigos en su merienda interminable, y la voz estridente de la Reina que ordenaba decapitar a sus infelices invitados…; otra vez el bebé-cerdito estornudó sobre las rodillas de la Duquesa, mientras las fuentes y las bandejas se hacían añicos a su alrededor…, y otra vez el alarido del Grifo, el chirrido del pizarrín del Lagarto, y la voz de los Conejillos de Indias al ser sofocados, llenaron el aire y se mezclaron con el sollozo lejano de la desventurada Falsa Tortuga.

Así que siguió sentada, con los ojos cerrados, y medio convencida de que estaba en el País de las Maravillas; aunque sabía que no tenía más que abrirlos otra vez, para que todo volviese a ser insulsa realidad: la yerba susurraría por el viento tan sólo, y el agua chapotearía con el balanceo de las cañas…, el tintineo de las tazas se convertiría en el tañido de los cencerros de las ovejas, y los gritos estridentes de la Reina en las voces del pastorcillo… Y el estornudo del bebé, el alarido del Grifo y demás ruidos extraños se transformarían (lo sabía) en el clamor confuso del ajetreado corral de la granja, mientras que el mugido del ganado, a lo lejos, sustituiría a los hondos sollozos de la Falsa Tortuga.

Por último, imaginó cómo esta misma hermanita, con el tiempo, se convertiría en mujer, y cómo conservaría en sus años maduros el corazón sencillo y adorable de su niñez; y cómo reuniría a su alrededor a otros niños, y haría que sus ojos brillasen y mirasen anhelantes al contarles muchos cuentos extraños, quizá su antiguo sueño del País de las Maravillas, y cómo sentiría con todos ellos sus sencillas tribulaciones, y encontraría placer en todas sus sencillas alegrías, recordando su propia niñez, y los días felices del verano.