Cerdo y Pimienta

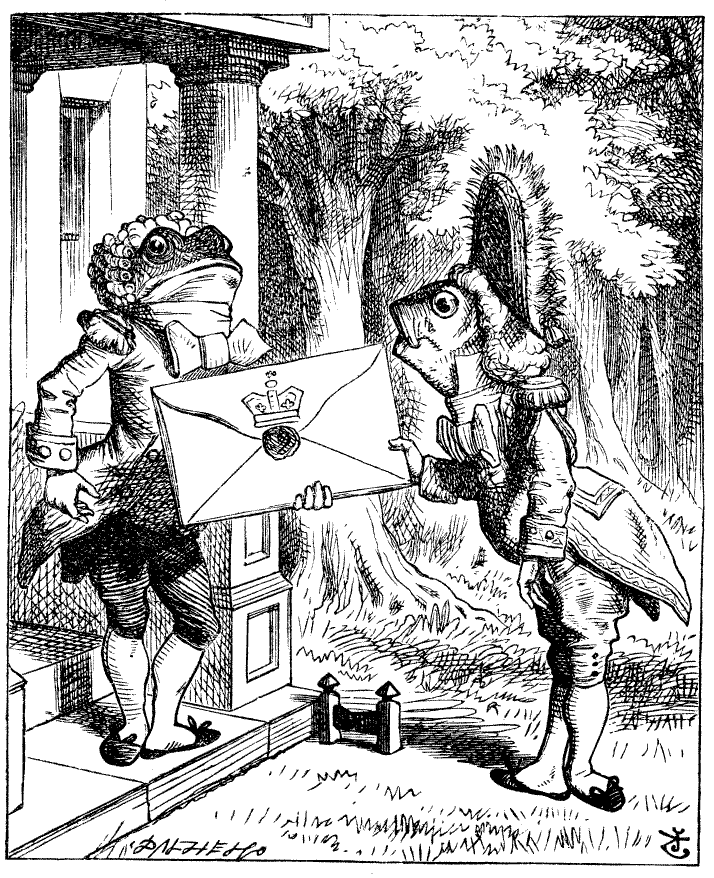

Estuvo mirando la casa durante un minuto o dos, sin saber qué hacer a continuación, cuando de repente salió corriendo del bosque un Lacayo de librea (Alicia le consideró Lacayo porque llevaba librea; pero juzgándolo sólo por la cara, lo habría tomado por un pez), y llamó sonoramente a la puerta con los nudillos. Abrió otro Lacayo de librea, con una cara redonda y unos ojos abultados como los de una rana; y los dos, observó Alicia, llevaban empolvado el pelo, cuyos rizos les cubrían toda la cabeza. Sintió gran curiosidad por saber qué era todo aquello, y salió sigilosamente un trecho del bosque para escuchar.

El Lacayo-Pez empezó por sacarse de debajo del brazo una carta enorme, casi tan grande como él mismo, y entregársela al otro, diciendo en tono solemne: «Para la Duquesa. Es una invitación de la Reina para jugar al croquet». El Lacayo-Rana repitió con el mismo tono solemne, cambiando únicamente el orden de las palabras: «De la Reina. Una invitación para la Duquesa para jugar al croquet».

Luego se hicieron una profunda reverencia los dos, y se les enredaron los rizos.

A Alicia le dio tanta risa esto, que tuvo que volver corriendo al bosque por temor a que la oyesen; cuando se volvió a asomar, el Lacayo-Pez había desaparecido, y el otro estaba sentado en el suelo cerca de la puerta, mirando estúpidamente al cielo.

Alicia se acercó tímidamente a la puerta y llamó.

—Es inútil llamar —dijo el Lacayo—, y ello por dos razones. Primero, porque estoy en el mismo lado de la puerta que tú. Y segundo, porque están armando tanto alboroto dentro, que nadie te puede oír —y ciertamente, se oía dentro un alboroto de lo más extraordinario: un constante aullar y estornudar, y de vez en cuando, un estrépito enorme, como si se hiciese añicos un plato o una olla.

—Entonces dígame, por favor —dijo Alicia—, ¿cómo puedo entrar?

—Tendría sentido llamar a la puerta —prosiguió el Lacayo, sin hacerle caso—, si la puerta se encontrase entre los dos. Por ejemplo: si estuvieses tú dentro, podrías llamar, y entonces yo podría dejarte salir —mientras hablaba, no dejaba de mirar al cielo, detalle que a Alicia le parecía francamente descortés. «Pero quizá no pueda evitarlo, se dijo; tiene los ojos muy encima de la cabeza. Pero de todos modos, podía contestar a mis preguntas».

—¿Cómo puedo entrar? —repitió Alicia en voz alta.

—Yo estaré sentado aquí —comentó el Lacayo—, hasta mañana…

En ese momento se abrió la puerta de la casa, y salió rasante un gran plato, derecho a la cabeza del Lacayo; le rozó la nariz, y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás de él.

—… o hasta pasado mañana, quizá —prosiguió el Lacayo en el mismo tono, exactamente como si no hubiese ocurrido nada.

—¿Cómo puedo entrar? —preguntó Alicia otra vez, más alto.

—Pero ¿acaso vas a entrar? —dijo el Lacayo—. Ésa es la primera cuestión.

Lo era, en efecto; sólo que a Alicia no le gustó que se lo dijeran. «Es realmente horrible», murmuró para sí, «la manía que tienen todos los bichos de discutir. ¡Hay para volverse loca!».

Al Lacayo le pareció ésta una buena ocasión para repetir su comentario con alguna variación: «Estaré sentado aquí», dijo, «unas veces sí y unas veces no, días y días».

—Pero, ¿qué voy a hacer yo? —dijo Alicia.

—Lo que te apetezca —dijo el Lacayo; y se puso a silbar.

«¡Bueno, es inútil intentar hablar con él! —se dijo Alicia desesperada—; ¡es completamente idiota!». Y abrió la puerta y entró.

La puerta daba directamente a una amplia cocina, llena de humo de un rincón a otro; la Duquesa[1] estaba sentada en medio, en un taburete de tres patas, y acunaba a un niño; la cocinera estaba inclinada sobre el fogón, removiendo un gran caldero que parecía lleno de sopa.

—¡La verdad es que esa sopa tiene demasiada pimienta! —se dijo Alicia sin parar de estornudar.

Desde luego, había demasiada en el aire. Hasta la Duquesa estornudaba de vez en cuando; en cuanto al niño, estornudaba y aullaba alternativamente sin parar. Los dos únicos seres de la cocina que no estornudaban eran la cocinera y un gatazo enorme que había tumbado en el hogar y sonreía de oreja a oreja.

—Por favor, ¿me podrían decir —dijo Alicia con cierta timidez, ya que no estaba segura de si era correcto que hablase ella en primer lugar— por qué sonríe así su gato?

—Es un gato de Cheshire[2] —dijo la Duquesa—. Ahí está el porqué. ¡Cerdo!

Esta última exclamación la profirió con tan inesperada brusquedad que Alicia dio un brinco; pero un instante después vio que se dirigía al niño y no a ella; así que hizo acopio de valor, y continuó:

—No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonrientes; a decir verdad, no sabía que pudieran sonreír.

—Pueden todos —dijo la Duquesa—; y la mayoría lo hacen.

—Yo no sé de ninguno que lo haga —dijo Alicia muy cortésmente, sintiéndose muy contenta de haber podido entablar conversación.

—Tú no sabes gran cosa —dijo la Duquesa—; ésa es la verdad.

A Alicia no le gustó el tono de este comentario, y pensó que quizá convenía iniciar otro tema de conversación. Mientras trataba de encontrar uno, la cocinera quitó el caldero del fuego, y acto seguido empezó a lanzar cuantas cosas encontraba a su alcance a la Duquesa y al niño: primero los hierros de la chimenea; luego siguió una lluvia de sartenes, platos y fuentes. La Duquesa no hacía caso, aun cuando le daban; y el niño aullaba tanto, que era completamente imposible saber si los golpes le hacían daño o no.

—¡Oh, por favor, mire lo que está haciendo! —gritó Alicia, saltando de un lado a otro angustiada de terror—. ¡Oh, allá va la preciosa nariz del niñito! —al ver pasar una sartén inusitadamente grande tan cerca de él que casi se la arranca.

—Si cada cual se ocupase de sus propios asuntos —dijo la Duquesa con un gruñido sordo—, el mundo andaría bastante más deprisa de lo que va.

—Lo cual no sería una ventaja —dijo Alicia, contentísima de poder exhibir un poco sus conocimientos—. ¡Piense lo que se acortaría el día y la noche! Como sabe, la tierra tarda veinticuatro horas en ejecutar una vuelta completa sobre su eje…

—Hablando de ejecutar —dijo la Duquesa—: ¡córtale la cabeza!

Alicia miró con inquietud a la cocinera para ver si intentaba cumplir esta orden; pero la cocinera estaba ocupada en remover la sopa, y parecía no atender; de modo que continuó:

—Veinticuatro horas creo que tarda; ¿o son doce? Me…

—Bueno, no me des la lata —dijo la Duquesa—. ¡Jamás he podido soportar las cifras! —y dicho esto, empezó a mecer al niño otra vez, cantando una especie de nana al mismo tiempo, y dándole un violento achuchón al final de cada verso[3]:

«Habla a tu niño con tirria

pégale si estornuda;

lo hace por incordiar,

porque sabe que importuna.»

CORO

(al que se unieron la cocinera y el niño)

«¡Huy! ¡Huy! ¡Huy!»

La Duquesa siguió sacudiendo violentamente al niño, arriba y abajo, mientras cantaba la segunda estrofa, y la pobre criatura aullaba de tal manera que Alicia apenas conseguía entender las palabras:

«¡Yo regaño a mi nene,

y le pego si estornuda;

y él disfruta a rabiar

con la pimienta que gusta!»

CORO

«¡Huy! ¡Huy! ¡Huy!»

—¡Toma! Mécelo tú un poco, si quieres! —le dijo la Duquesa a Alicia, lanzándole al niño al mismo tiempo—. Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la Reina —y salió corriendo de la habitación. La cocinera le lanzó una sartén desde atrás, pero erró el tiro.

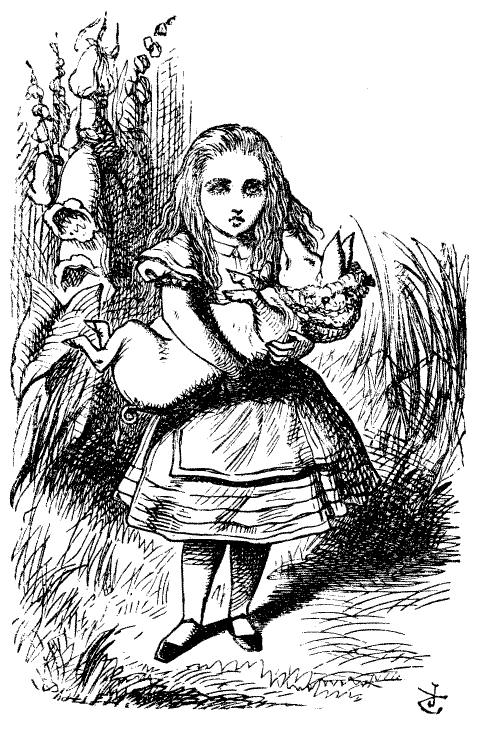

Alicia cogió al bebé con cierta dificultad, dado que la criatura tenía una forma rara, y estiraba los brazos y las piernas en todas direcciones, «como una estrella de mar», pensó Alicia. Al cogerlo, la pobre criatura se puso a resoplar como una máquina de vapor, y siguió doblándose y estirándose sin parar durante un minuto o dos, y de una manera tal que Alicia tuvo que emplearse a fondo para sujetarlo.

Tan pronto como encontró la forma de mecerlo (consistente en doblarlo en una especie de nudo, y luego estirarlo sujetándolo de la oreja derecha y el pie izquierdo, a fin de evitar que se desanudara), lo llevó afuera. «Si no saco a este niño de aquí», pensó Alicia, «seguro que lo matarán en espacio de un día o dos. ¿No sería un crimen dejarlo?». Alicia dijo estas últimas palabras en voz alta, y la criaturita soltó un gruñido en respuesta (había dejado ya de estornudar). «No gruñas —dijo Alicia—; ésa no es manera de expresarse.»

El bebé volvió a gruñir, y Alicia le miró a la cara muy preocupada para ver qué le ocurría. No cabía duda de que tenía una nariz arremangadísima, mucho más parecida a un hocico que a una nariz de verdad: y los ojos, también, eran demasiado pequeños para un bebé; total, que a Alicia no le gustó ni pizca la pinta del niño. «Pero a lo mejor es sólo que estaba llorando», pensó; y se asomó a mirarle los ojos otra vez, para ver si tenía lágrimas.

No, no tenía lágrimas. «Si te vas a convertir en cerdito, cariño —dijo Alicia muy seria—, no voy a querer saber nada de ti. ¡Tenlo en cuenta!» El pobre niño sollozó otra vez (o gruñó, era imposible decir el qué), y luego siguieron los dos un rato en silencio.

No había hecho Alicia más que empezar a pensar: «¿Qué haré con esta criatura cuando llegue a casa?», cuando gruñó de nuevo, tan violentamente que Alicia le miró a la cara alarmada. Esta vez no había error: no era ni más ni menos que un Cerdo; así que consideró que era absurdo seguir cargada con él.[4]

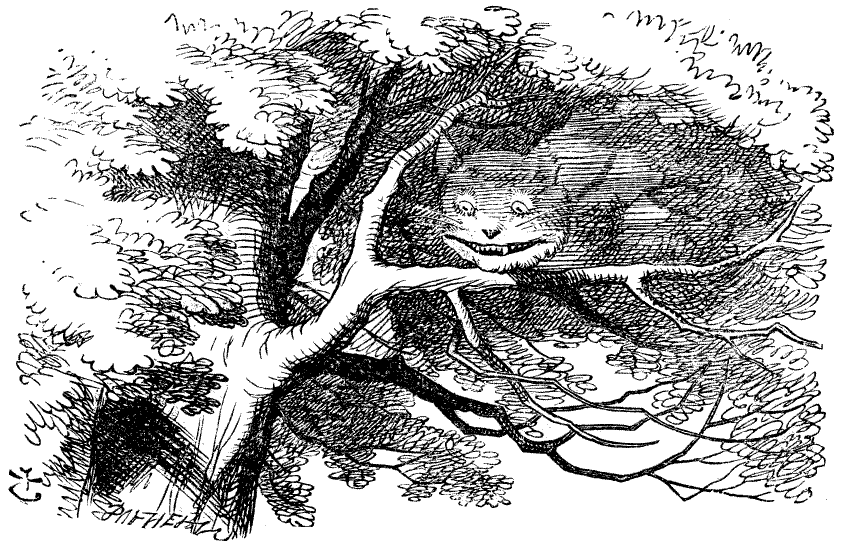

Conque dejó en el suelo al animal, y se sintió aliviada al verlo alejarse trotando tranquilamente hacia el bosque. «Si llega a crecer así —se dijo— se habría hecho un niño feísimo; en cambio como Cerdo resulta la mar de mono, creo». Y empezó a pensar en los niños que conocía y que podrían pasar muy bien por cerditos; y se estaba diciendo a sí misma: «¡Ojalá supiese la manera de cambiarlos…!», cuando se llevó un ligero sobresalto al descubrir al Gato de Cheshire sentado en la rama de un árbol, a unas yardas.[5]

El Gato se limitó a sonreír al ver a Alicia. Parecía bueno, pensó Alicia; sin embargo, tenía unas uñas larguísimas, y muchísimos dientes, así que comprendió que debía tratarlo con respeto.

—Minino de Cheshire —empezó, un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamasen así; pero al Gato se le ensanchó la sonrisa. «Vaya, de momento parece complacido», pensó Alicia, y prosiguió—: ¿te importaría decirme, por favor, qué dirección debo tomar desde aquí?

—Eso depende en gran medida de adónde quieres ir —dijo el Gato.

—No me importa mucho adónde… —dijo Alicia.

—Entonces, da igual la dirección —dijo el Gato.[6]

—… con tal de que llegue a alguna parte —añadió Alicia a modo de explicación.

—¡Ah!, ten la seguridad de que llegarás —dijo el Gato—, si andas lo bastante.

Alicia comprendió que eso era innegable, así que aventuró otra pregunta:

—¿Qué clase de gente vive por aquí?

—En esa dirección —dijo el Gato, haciendo un gesto amplio con la zarpa derecha— vive un Sombrerero; y en esa otra —hizo un movimiento con la otra zarpa—, una Liebre de Marzo. Ve a ver a quien quieras, los dos están locos.[7]

—Pero yo no quiero andar entre locos —comentó Alicia.

—¡Ah, eso es algo que no puedes evitar! —dijo el Gato—; aquí estamos todos locos. Yo estoy loco. Y tú estás loca.[8]

—¿Cómo sabes que yo estoy loca? —dijo Alicia.

—Tienes que estarlo —dijo el Gato—; de lo contrario no habrías venido aquí.

Alicia no creía que eso probara nada; sin embargo, continuó:

—¿Y cómo sabes que estás loco tú?

—Para empezar —dijo el Gato—, un perro no está loco. ¿Estás de acuerdo en eso?

—Supongo que sí —dijo Alicia.

—Bien —continuó el Gato—: vemos que el perro gruñe cuando está enfadado, y que menea la cola cuando está contento. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y meneo la cola cuando estoy enfadado. Por tanto, estoy loco.

—Yo a eso lo llamo ronronear, no gruñir —dijo Alicia.

—Llámalo como quieras —dijo el Gato—. ¿Vas a jugar al croquet con la Reina, hoy?

—Me gustaría muchísimo —dijo Alicia—. Pero aún no me han invitado.

—Ya nos veremos allí —dijo el Gato, y se desvaneció.

A Alicia no le sorprendió mucho esto: se estaba acostumbrando demasiado a que sucedieran cosas extrañas. Todavía seguía mirando el lugar donde había estado el Gato, cuando de repente apareció otra vez.

—A propósito, ¿qué has hecho con el bebé? —dijo el Gato—. Casi se me olvida preguntártelo.

—Se ha convertido en Cerdo —contestó Alicia con toda tranquilidad, como si el Gato hubiese vuelto de manera natural.

—Me lo figuraba —dijo el Gato; y se desvaneció otra vez.

Alicia aguardó un poco, medio esperando verlo aparecer de nuevo, pero no fue así; y al cabo de un minuto o dos siguió andando hacia donde le habían dicho que vivía la Liebre de Marzo. «Ya he visto sombrereros —se dijo—; la Liebre de Marzo será mucho más interesante; y como estamos en mayo, quizá no esté loca de atar… al menos, no lo estará tanto como en marzo.» Alzó los ojos mientras decía esto, y allí estaba el Gato otra vez, sentado en la rama de un árbol.

—¿Has dicho «cerdo» o «lerdo»? —preguntó el Gato.

—He dicho «cerdo» —replicó Alicia—; y quisiera que no siguieses apareciendo y desapareciendo de manera tan repentina; ¡me estás produciendo vértigo!

—De acuerdo —dijo el Gato; y esta vez se desvaneció muy despacio, empezando por el extremo de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato después de que el resto hubiese desaparecido.

«¡Bueno! He visto muchas veces a un Gato sin sonrisa», pensó Alicia; «¡pero una sonrisa sin Gato! ¡Es lo más raro que me ha ocurrido en toda mi vida!».[9]

No había andado mucho, cuando divisó la casa de la Liebre de Marzo; pensó que debía de ser su casa, dado que las chimeneas tenían forma de orejas y el tejado estaba cubierto de piel. Era una casa tan grande que no juzgó prudente acercarse hasta haber mordisqueado un poco el trozo de seta de la mano izquierda, y alcanzado los dos pies de estatura; aun entonces avanzó con cierta cautela, diciéndose a sí misma: «¡A ver si está loca de atar! ¡Casi habría sido preferible tomar la dirección del Sombrerero!».