CAPÍTULO V

El Consejo de una Oruga

La Oruga[1] y Alicia se miraron durante un rato en silencio: por último, la Oruga se quitó el narguile de la boca, y le habló con voz lánguida y soñolienta.

—¿Quién eres Tú? —dijo la Oruga.

No era ésta una forma alentadora de iniciar una conversación. Alicia replicó con cierta timidez: «Pues… pues creo que en este momento no lo sé, señora… sí sé quién era cuando me levanté esta mañana; pero he debido de cambiar varias veces desde entonces».

—¿Qué quieres decir? —dijo la Oruga con severidad—. ¡Explícate!

—Me temo que no me puedo explicar, señora —dijo Alicia—; porque, como ve, no soy yo misma.

—Pues no lo veo —dijo la Oruga.

—Me temo que no se lo puedo explicar con más claridad —replicó Alicia muy cortésmente—; porque para empezar, yo misma no consigo entenderlo; y el cambiar de tamaño tantas veces en un día es muy desconcertante.

—No lo es —dijo la Oruga.

—Bueno, quizá no lo encuentre usted desconcertante —dijo Alicia—; pero cuando se convierta en crisálida, como le ocurrirá algún día, y después en mariposa, creo que le parecerá un poquito raro, ¿no?

—De ninguna manera —dijo la Oruga.

—Bueno, tal vez sus sensaciones sean diferentes —dijo Alicia—; lo que sí puedo decirle es que yo me sentiría muy rara.

—¡Tú! —dijo la Oruga con desprecio—. ¿Quién eres tú?

Lo que les devolvió al principio de la conversación. Alicia se sintió un poco irritada ante los comentarios tan secos de la Oruga; así que se acercó y dijo muy seria:

—Creo que debería decirme quién es usted, primero.

—¿Por qué? —dijo la Oruga.

Ésta era otra pregunta desconcertante; y como a Alicia no se le ocurrió una buena razón, y la Oruga parecía estar de muy mal talante, dio media vuelta.

—¡Vuelve aquí! —llamó la Oruga—. ¡Tengo algo importante que decir!

Esto parecía prometedor, desde luego. Alicia dio media vuelta y regresó.

—Domina tu mal genio —dijo la Oruga.

—¿Eso es todo? —dijo Alicia, tragándose su enfado lo mejor que podía.

—No —dijo la Oruga.

Alicia decidió esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer; a lo mejor le decía algo que valiese la pena escuchar. Durante unos minutos, la Oruga estuvo soltando bocanadas de humo sin hablar; finalmente, desplegó los brazos, volvió a quitarse el narguile de la boca y dijo: «Conque crees que has cambiado, ¿eh?».

—Me temo que sí, señora —dijo Alicia—. No recuerdo las cosas como solía… ¡y no conservo el mismo tamaño diez minutos seguidos!

—¿No puedes recordar el qué? —dijo la Oruga.

—Pues, he intentado recitar «Cómo la hacendosa abejita», ¡pero me salía todo distinto!

—Recítame «Sois viejo, padre William» dijo la Oruga.

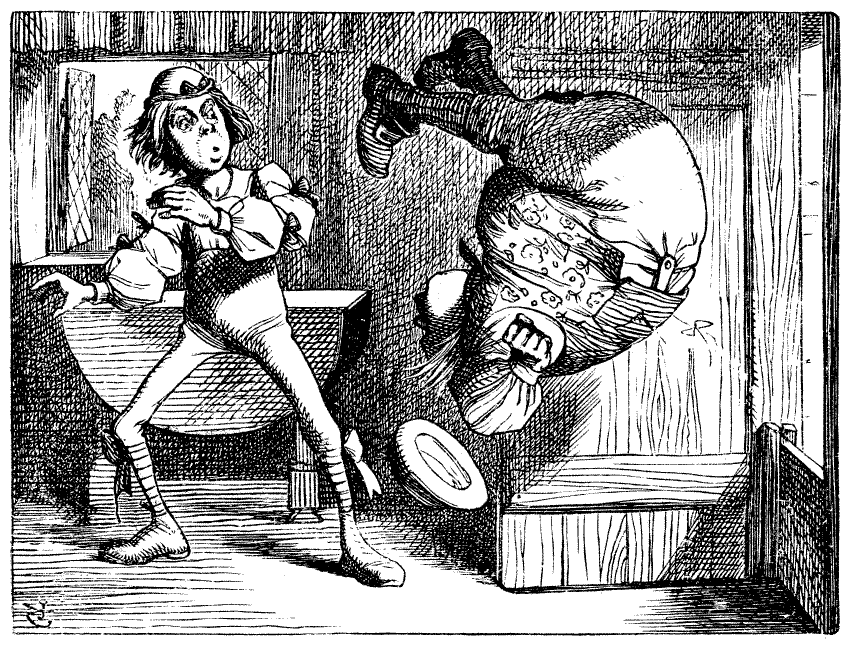

Alicia entrelazó las manos, y empezó[2]:

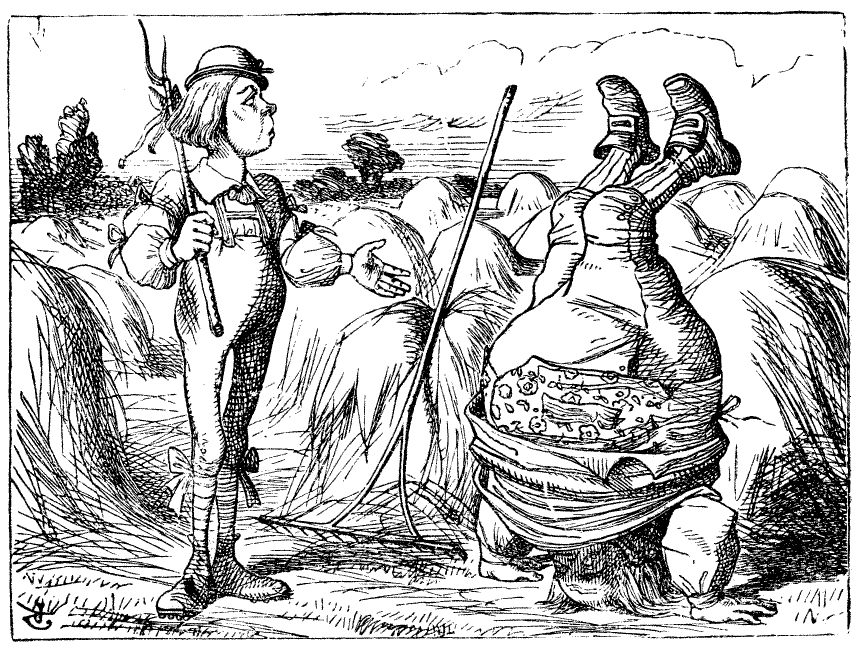

«Sois viejo, padre William», dijo el joven,

«el cabello se os ha vuelto blanco;

sin embargo, siempre andáis de cabeza:

¿os parece sensato, a vuestra edad?».

«En mi juventud», replicó el padre William al hijo,

«temía lastimarme el cerebro;

hoy, en cambio, sé seguro que no tengo,

y ando así a cada momento».

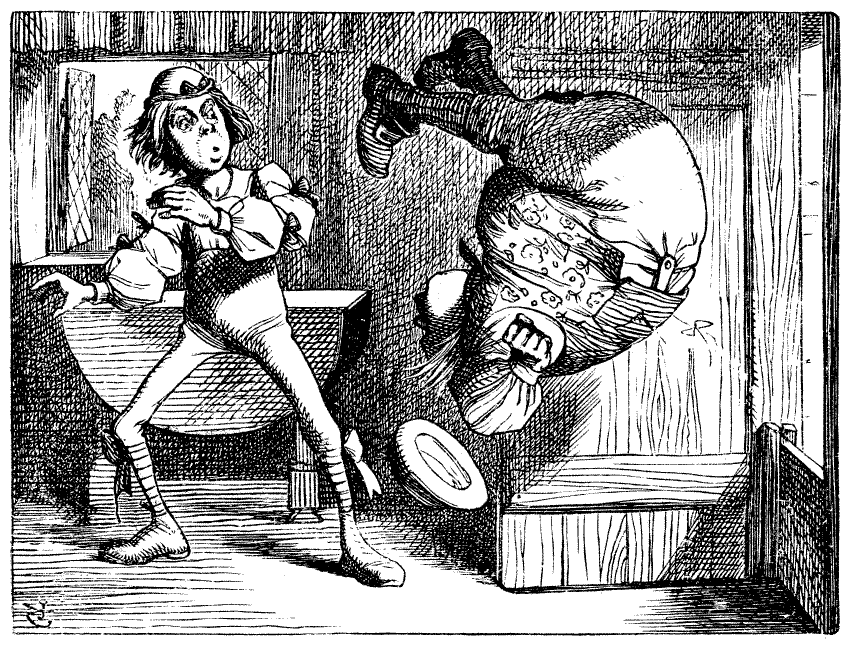

«Sois viejo», dijo el joven, «como digo,

y habéis engordado por demás;

pero habéis dado una voltereta al entrar:

¿Me podéis decir por qué?».

«En mi juventud», dijo sacudiendo el pelo gris,

«conservé muy ágiles mis miembros

con este ungüento, de un chelín la caja.[3]

¿Queréis comprarme un par?».

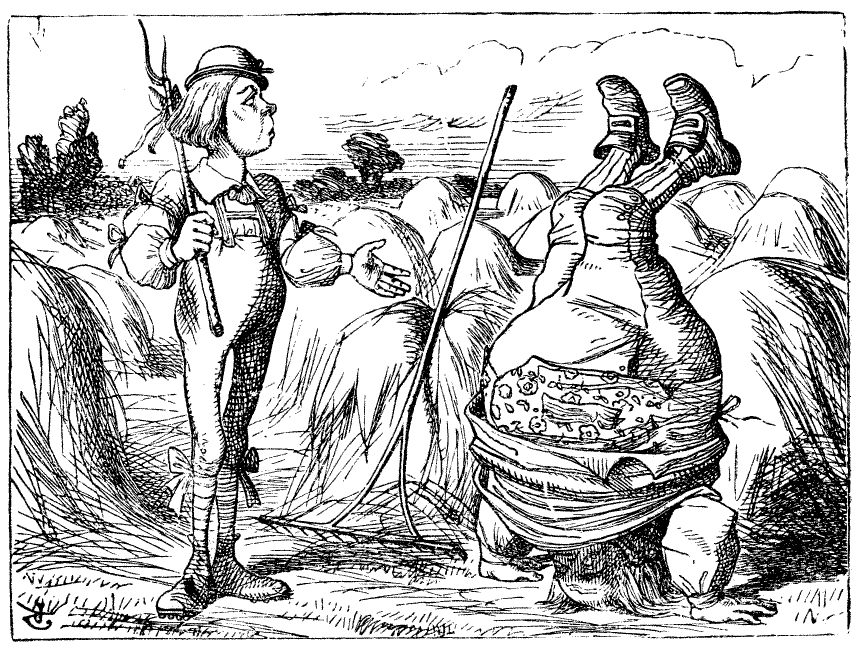

«Sois viejo, tenéis flojas las quijadas

para lo que es más duro que la grasa;

sin embargo, os habéis zampado el ganso, huesos y pico incluidos;

¿me podéis decir cómo es eso?»

«En mi juventud», dijo el padre, «me dediqué a las leyes;

cada pleito lo discutía con mi mujer;

y la fuerza que dio eso a mis quijadas

me ha durado el resto de mi vida».

«Sois viejo», dijo el joven, «y se supone que no tenéis la vista de antes;

sin embargo, mantenéis una anguila

en la punta de la nariz:

¿Qué os ha hecho tan habilidoso?».

«He contestado a tres preguntas, ya es bastante»,

dijo el padre. «¡No te des esos aires!

¿Crees que voy a aguantar tus tonterías?

¡Largo, o te hago bajar de una patada la escalera!»

—No la has dicho bien —dijo la Oruga.

—Me temo que no del todo bien —dijo Alicia con timidez—; algunas palabras están cambiadas.

—Está mal de cabo a rabo —dijo la Oruga tajante; y guardó silencio unos minutos.

La Oruga fue la primera en hablar.

—¿De qué tamaño quieres ser? —preguntó.

—Bueno, no soy muy exigente en cuanto a tamaño —se apresuró a replicar Alicia—; lo único, que no me gusta andar cambiando tan a menudo, ¿sabe?

—¡Yo no sé! —dijo la Oruga.

Alicia no dijo nada: jamás en toda su vida le habían llevado tanto la contraria, y se sentía como si fuera a reventar.

—¿Estás contenta con el que tienes ahora? —dijo la Oruga.

—Bueno, me gustaría ser un poco más grande, si no le importa a usted, señora —dijo Alicia—; tener tres pulgadas de estatura es una desgracia.

—¡Es una estatura muy buena! —dijo la Oruga irritada, enderezándose (ella medía exactamente tres pulgadas).

—¡Pero yo no estoy acostumbrada a medir eso! —alegó la pobre Alicia en tono lastimero. Y pensó para sí: «¡Ojalá no se ofendiesen con tanta facilidad todos los bichos!».

—Te acostumbrarás con el tiempo —dijo la Oruga; y llevándose el narguile a la boca, empezó a fumar nuevamente.

Esta vez Alicia esperó con paciencia a que quisiese hablar. Al cabo de un minuto o dos la Oruga se quitó el narguile de la boca, bostezó una o dos veces, y se desperezó. Luego bajó de la seta y se internó en la yerba, comentando simplemente: «Un lado te hará crecer, y el otro te hará menguar».[4]

«¿Un lado de qué? ¿Y el otro de qué?», pensó Alicia para sí.

—De la seta —dijo la Oruga, como si Alicia hubiese formulado la pregunta en voz alta; un instante después había desaparecido.

Alicia se quedó mirando pensativa la seta un minuto, tratando de averiguar cuáles eran sus dos lados; dado que era completamente redonda, encontraba muy difícil la cuestión. Por último, extendió los brazos a su alrededor todo lo que pudo, y rompió con cada mano un trocito del borde.

—Y ahora, ¿cuál es cuál? —se dijo; y mordisqueó un poco del trozo de la mano derecha para probar su efecto. Al instante, sintió un golpe violento debajo de la barbilla: ¡había chocado con sus propios pies!

Se asustó bastante ante este cambio repentino; pero pensó que no había tiempo que perder, ya que seguía menguando rápidamente; así que empezó en seguida a comer del otro trozo. Tenía la barbilla apretada contra el pie, de manera que apenas le quedaba espacio para abrir la boca; pero lo consiguió al fin, y se las arregló para tragarse un bocado del trozo de la izquierda.

—¡Vaya, al fin tengo libre la cabeza! —se dijo Alicia en un tono de alivio, que se transformó en alarma un instante después, al darse cuenta de que no se veía los hombros por ninguna parte; todo lo que conseguía ver, al mirar hacia abajo, era una inmensa longitud de cuello que parecía emerger como un tallo de un mar de hojas verdes que se extendía muy por debajo de ella.

—¿Qué será todo ese verde? —se dijo Alicia—. ¿Dónde estarán mis hombros? ¡Ay, pobres manos mías!, ¿cómo es que no puedo veros? —y las movió mientras hablaba, aunque sin conseguir ningún resultado al parecer, salvo una pequeña agitación entre las lejanas hojas verdes.

Dado que no parecía haber posibilidades de levantar las manos hasta la cabeza, trató de bajar la cabeza hasta ellas, y le encantó comprobar que su cuello se doblaba fácilmente en cualquier dirección, como una serpiente. Acababa de curvarlo hacia abajo en gracioso zigzag, e iba a bucear entre las hojas, que según había descubierto no eran sino las copas de los árboles bajo los que había estado deambulando, cuando un agudo siseo la hizo retirarse al instante: una gran paloma se había abalanzado sobre su cara dando violentos aletazos.

—¡Serpiente! —chilló la Paloma.

—¡No soy una serpiente! —dijo Alicia indignada—. ¡Déjame en paz!

—¡Serpiente! ¡Serpiente! —repitió la Paloma; pero en tono más calmado, y añadió con una especie de sollozo—: ¡Lo he intentado todo, pero parece que nada las detiene!

—No tengo ni idea de qué me hablas —dijo Alicia.

—Lo he intentado en las raíces de los árboles, lo he intentado en las orillas de los ríos, lo he intentado en los setos —prosiguió la Paloma, sin hacerle caso—; ¡pero dichosas serpientes! ¡Nada las detiene!

Alicia estaba cada vez más intrigada; pero consideró que era inútil decir nada hasta que la Paloma hubiese terminado.

—Como si no fuese bastante preocupación incubar —dijo la Paloma—; ¡encima tener que andar vigilando noche y día a causa de las serpientes! ¡No he pegado ojo en estas tres semanas!

—Siento muchísimo haberle molestado —dijo Alicia, que empezaba a comprender.

—Y precisamente cuando me había instalado en el árbol más alto del bosque —prosiguió la Paloma, elevando la voz hasta chillar—, precisamente cuando ya creía que al fin me había librado de ellas, empiezan a bajar contorsionándose del cielo! ¡Uf, dichosas serpientes!

—¡Le repito que no soy una serpiente! —dijo Alicia—. Soy una… soy una…

—¡A ver! ¿Qué eres? —dijo la Paloma— ¡Ya veo que estás tratando de inventarte algo!

—Soy… soy una niña —dijo Alicia con cierta vacilación, al recordar el número de cambios que había sufrido ese día.

—¡Bonito cuento! —dijo la Paloma en tono de profundo desprecio—. He visto montones de niñas, en mis tiempos, y ninguna tenía un cuello así! ¡No, no! Eres una serpiente; de nada te valdrá negarlo. ¡Supongo que me vas a decir también que jamás te has comido un huevo!

—He comido huevos, desde luego —dijo Alicia, que era una niña muy veraz—; pero las niñas comen huevos igual que las serpientes.

—No me lo creo —dijo la Paloma—; pero si lo hacen, entonces son una especie de serpientes: es cuanto puedo decir.

Esta idea le resultaba tan nueva a Alicia, que se quedó callada un minuto o dos, lo que dio ocasión a la Paloma para añadir:

—Estás buscando huevos, lo sé de sobra; ¿qué me importa a mí que seas niña o serpiente?

—Pues a mí sí me importa, y mucho —se apresuró a decir Alicia—; pero da la casualidad de que no estoy buscando huevos; y si los buscase, no serían los de usted: no me gustan crudos.

—¡Pues entonces lárgate! —dijo la Paloma en tono agrio, al tiempo que se acomodaba otra vez en su nido.

Alicia se agachó entre los árboles cuanto pudo; pues se le seguía enredando el cuello entre las ramas, y de cuando en cuando tenía que pararse a desenredarlo. Al cabo de un rato, recordó que todavía tenía los trozos de seta en las manos, y se puso a mordisquearlos con todo cuidado, primero uno y luego el otro, creciendo unas veces y menguando otras, hasta que consiguió recobrar su estatura habitual.

Hacía tanto que no tenía su tamaño normal, que al principio se sintió extraña; pero a los pocos minutos se había acostumbrado, y empezó a hablar consigo misma como antes: «¡Bueno, la mitad de mi plan se ha cumplido ya! ¡Qué desconcertantes son todos estos cambios! ¡Nunca estoy segura de cómo voy a ser, de un minuto a otro! De todos modos, he vuelto a mi tamaño normal; el siguiente paso es entrar en ese hermoso jardín… ¿Cómo lo conseguiré?». Mientras decía esto, dio de repente con un claro, en el que había una casita de unos cuatro pies de altura. «Quienquiera que viva ahí», pensó Alicia, «no conviene que me vea de este tamaño; ¡se llevarían un susto mortal!». Así que empezó a roer el trozo de la mano derecha, y no se decidió a acercarse a la casa hasta que se hubo reducido a nueve pulgadas de estatura.