Algo previo: de cómo iban las cosas en Flandes

En 1571, tras haber domeñado la rebelión de los moriscos de Las Alpujarras y después haber logrado la victoria de Lepanto, amén de los buenos resultados que estaba obteniendo el duque de Alba en los Países Bajos, Felipe II podía estar contento: llevaba ya quince años de reinado y el prestigio de la Monarquía no había sufrido merma alguna. Pero a lo largo de la década de los setenta las cosas habían ido empeorando, por el agravamiento del pleito de Flandes. El fracaso final del duque de Alba y la muerte en aquel escenario de dos de sus mejores hombres, Luis de Requesens y Juan de Austria, había hecho decaer los ánimos en España y acrecentado el de las potencias rivales. En Francia, como en Inglaterra y en Alemania, e incluso en la misma Austria, surgían cada vez con más arrojo los que querían intervenir en el avispero flamenco. El francés duque de Anjou, el inglés Leicester, el alemán Juan Casimiro y hasta el austriaco Matías, archiduque de Austria y sobrino de Felipe II, creían que tenían algo que decir, y sobre todo algo que ganar. La disparatada política económica que había desplegado el duque de Alba, a instigación del propio Rey, hizo que en un momento dado don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos en 1577 y 1578, apenas si dominara más terreno que el que pisaba. Las cortes extranjeras, en particular las de Londres y París, ya no se recataban en ayudar a los rebeldes. La Monarquía católica había puesto en evidencia su talón de Aquiles, y sus adversarios iban a aprovecharlo a fondo.

Y de pronto, cuando todo parecía perdido, Felipe II encontró al hombre preciso para recobrar buena parte del terreno perdido: Alejandro Farnesio, el nuevo gobernador a quien don Juan de Austria había ya designado como sucesor, pidiendo a su hermano el Rey que así lo confirmara, como lo hizo.

La ventaja de Farnesio sobre sus antecesores en el cargo estribaba en que reunía las condiciones de un excelente hombre de Estado y las de un brillante hombre de armas. Como soldado, su categoría estaba muy por encima de la de todos sus contemporáneos, a la altura de la que habían estado en períodos anteriores el Gran Capitán y el mismo duque de Alba. Pero lo más admirable es que sabía bien que el problema de Flandes no se resolvía sólo espada en mano, y que, si quería tener unas mínimas posibilidades de éxito, tenía que ser con el apoyo de una parte del país, que le permitiera aparecer como un protector y no como un opresor. Sin duda, el conocer la tierra y sus hombres, desde los años en que había vivido en Bruselas, en la corte de su madre y gobernadora, la hermanastra del Rey, Margarita de Parma, le ayudó sobremanera. Pero sobre todo el hecho de poseer una mente abierta, el ser algo más que un soldado, el haberse formado también en las aulas universitarias de Alcalá de Henares, donde había tenido como condiscípulos al príncipe don Carlos y al propio Juan de Austria, al que sacaba dos años[746].

Por lo tanto, un hombre de mente abierta que, cuando había que negociar, negociaba. En seguida lo demostraría. A los tres meses de haberse establecido gobernador de los Países Bajos, ya había logrado ultimar, con las provincias católicas del Sur, la Unión de Arras (5 de enero de 1579), firmada por las provincias de Hainaut, Douai y Artois, sobre los dos principios básicos: la religión católica, excluyendo cualquier variante de la Reforma, y la obediencia al Rey.

Es evidente que Alejandro Farnesio se vio favorecido por los excesos de los calvinistas. Especialmente intransigentes, crueles e intolerantes habían sido los de la ciudad de Gante, asesinando cientos de religiosos y clérigos o simplemente católicos, sin que Orange hiciera nada por evitarlo, si es que no había incitado a aquella persecución en sus primeros momentos para hacer más necesarios sus buenos servicios. Lo cierto es que la acción de los calvinistas de Gante, estimulados por Dathen, Hembyse y Ryhore, no tuvo nada que envidiar, en su saña contra los católicos, a las persecuciones de heterodoxos llevada a cabo en España por la Inquisición, con hogueras incluidas para quemar vivos a los frailes y monjas que cayeron en sus manos. El propio duque de Aerschot, una de las principales figuras del partido católico en los Países Bajos, fue encarcelado.

La reacción de los católicos, en las provincias del Sur, no se hizo esperar. En los Países Bajos cada vez se identificaba más la independencia con la Reforma, y, en consecuencia, a los católicos no les quedaba otra vía segura que la reconciliación con el Rey.

Eso fue lo que comprendió Alejandro Farnesio, de forma que a los tres meses de iniciarse en sus funciones de gobernador ya había logrado firmar el acuerdo con las provincias de Hainaut, Douai y Artois, la citada Unión de Arras.

A partir de ese momento, la guerra de los Países Bajos iba a tomar otro rumbo. El propio Orange, ante el debilitamiento de sus fuerzas, buscó la réplica a la Unión de Arras con la Unión de Utrecht.

De ese modo, las maniobras diplomáticas pudieron ser más efectivas. Pero no lo habrían sido si no hubieran estado respaldadas otra vez por un ejército victorioso. Es cierto que Holanda, Zelanda, Utrecht, Güeldres y Zutphen se habían comprometido en la Unión de Utrecht, en el mes de enero de 1579, a que cualquiera fuera libre de practicar la religión que desease conforme al espíritu de tolerancia que preconizaba Guillermo el Taciturno, y a luchar por su independencia, rechazando cualquier intromisión extranjera, incluida la de España. Por lo tanto, eso era una primera ruptura oficial de los lazos que se habían mantenido con Felipe II.

Sin embargo, fue entonces cuando la diplomacia española intentó algo sorprendente: captarse a Guillermo de Orange para que volviera a la obediencia de su Rey, o a lo menos para que dejara de acaudillar a los rebeldes de los Países Bajos. Era como un reconocimiento a lo que suponía la personalidad de los grandes líderes en la historia, si bien a aquellas alturas el sentimiento nacionalista era tan fuerte y las circunstancias lo favorecían tanto —alejamiento de las bases de los tercios viejos, proximidad de las potencias enemigas de España (como Francia e Inglaterra), hinterland religioso para los reformados en las vecinas tierras del Palatinado alemán— que era dudoso que a un Orange no sucediera algún otro caudillo separatista, como de hecho lo vamos a comprobar.

No es seguro que Orange diera oídos a esas negociaciones para ganar tiempo frente a España, como suele afirmar la historiografía; es bien posible que en ello también incidieran los no pocos personajes que se agruparon al lado de los descontentos católicos y el propio cansancio producido por una guerra a la que no se veía fin, frente al poderío de la Monarquía católica.

Y asimismo hay para pensar que, entrado el 79, con el problema sucesorio de Portugal cada vez más acuciante, a Felipe II le interesaba adormecer en la medida de lo posible la cuestión de Flandes, para centrar sus recursos en la campaña de Lisboa.

Por eso es más de admirar el genio militar de Alejandro Farnesio, que, sincrónicamente a las jornadas de Portugal, fuera capaz de tomar plazas de la importancia de Malinas —la antigua corte de Margarita, en tiempo de Carlos V— y sobre todo de Maastricht, tras un largo asedio de cuatro meses, así como de Tournai.

Las maniobras de Orange, al negociar más apoyos a su causa, complicaron en exceso el panorama político. Muchos de los hombres de los Países Bajos no sabían bien a quién tenían que obedecer: si al archiduque Matías, al duque de Anjou o al noble alemán Juan Casimiro. Las ayudas de Francia, Alemania e Inglaterra a los rebeldes, ¿eran desinteresadas? ¿No existía el peligro de caer en otra tiranía, tan grande o mayor que la española? Tal fue lo que pudieron pensar los vecinos de Amberes, tras el intento de los soldados del duque de Anjou por hacerse con la plaza. Fue la «furia francesa», al fin rechazada, pero con miles de muertos, la que acabó por desacreditar el apoyo que Guillermo de Orange prestaba al noble francés.

Eso ocurría en 1583.

Para entonces, algunos sucesos en el campo de la propaganda iban a tener grandes repercusiones, como, por ejemplo, el bando de Felipe II declarando fuera de la ley a Guillermo de Orange, como traidor a su Rey, y poniendo precio a su cabeza, bando hecho público en Maastricht el 15 de marzo de 1581.

La respuesta de Orange no se hizo esperar. El 13 de diciembre de aquel mismo año presentaría ante los Estados Generales de las provincias que le seguían su famosa Apologie, que satanizaba al Rey Prudente, en el que concluía:

Si, por tanto, declaramos que rechazamos el gobierno de tal Rey, incestuoso, parricida y asesino de su mujer, ¿quién podría acusarnos justamente? ¿Cuántos reyes, no habiendo cometido crímenes tan horrendos, fueron barridos de sus reinos y expulsados?

A partir de ese momento, para la opinión pública europea, Felipe II se convertiría en «el demonio del Mediodía». En aquella guerra de papel, guerra de propaganda, Orange fue infinitamente más hábil, logrando su mayor victoria, hasta el punto de que esa imagen del Rey español, sombrío y cruel, capaz de dar muerte a su propio hijo don Carlos y a su esposa Isabel, todavía es la que tienen no pocos europeos. Además Orange, libre ya de toda traba, dado que había sido puesto fuera de la ley, abjuró públicamente de su obediencia al rey de España; y es más: consiguió que los Estados Generales reunidos en La Haya hiciesen lo mismo el 26 de julio de 1581.

Había nacido una nueva nación: Holanda. Hecho que trasciende, y con mucho, lo de aquel reinado. Como también lo supuso, en otro grado, por supuesto, la Apologie de Guillermo de Orange, inspirada por él, aunque la pluma fuese la de su capellán, el señor de Villiers, Pierre l’Oyseleur.

En algún otro lugar lo he comentado ampliamente; la lectura de la Apologie sorprende por el cúmulo de horrores que se vuelcan sobre el Rey Prudente: bígamo —como casado ya en la adolescencia con Isabel de Osorio—, pero sobre todo la grave acusación de haber matado a su tercera esposa, Isabel de Valois, así como al príncipe heredero don Carlos, empujado el Rey por su lujuria, al querer desposar con Ana de Austria, boda dificultada por el parentesco; de ahí que, para forzar la mano a Roma, el Rey perpetrara el asesinato no sólo de su mujer, sino también de su único hijo varón, para poder argumentar la necesidad de una nueva boda que solucionara el grave problema sucesorio abierto con la muerte de don Carlos.

Evidentemente, en el fondo, de lo que se trataba era de la imperiosa necesidad de justificar la rebelión del vasallo contra su Rey y señor natural. Esa justificación sólo se podía conseguir si las maldades del Rey eran tan enormes que incluso obligaban a ello.

En otras palabras, satanizar a Felipe II era salvar, ante la opinión pública, la conducta del rebelde que se alzaba contra Felipe II. Si en el bando del Rey se ponía a Orange al margen de la ley, por su rebelión contra su señor natural, señalando precio a su cabeza, en la justificación del vasallo, el Rey se convertía en el odioso demonio del Mediodía y Orange en un héroe popular.

En definitiva, la guerra entre la Monarquía católica y los Países Bajos se pasaba del campo de batalla, entre los soldados de una y otra parte, a una guerra de propaganda, una guerra de papel que acabó desplazando del primer plano a la militar.

Y en esa guerra de propaganda, Orange fue notoriamente más hábil, acaso también porque la opinión pública europea estaba deseando ennegrecer la figura del soberano español, como un modo de minar su incontrastable poderío. En qué medida ese ennegrecimiento afectaría al propio país, constituye una parte de lo que vendría a llamarse la leyenda negra, y es algo que en su momento trataremos con más detalle. Pero, a mi entender, que tras otro intento de asesinato de Orange por un mercader vizcaíno, Gaspar Anastro —que trataba así, beneficiándose de la recompensa prometida por Felipe II, de remediar su desastrada hacienda—, al fin lo lograse un fanático borgoñón, de nombre Baltasar Gérard, no benefició en nada al Rey Prudente, dando a la nueva nación holandesa su mártir de la patria, poniendo de manifiesto, además, el odioso sistema utilizado por Felipe II para acabar con sus adversarios. A la lista de los Egmont, Horn, Montigny y tantos otros, se añadía ahora el de Orange, quien al sentirse herido de muerte tuvo unas últimas palabras de recuerdo para su sufrido país:

Mon Dieu, ayez pitié de mon âme…

Y con una voz, debilitada ya por la muerte, terminó con aquella súplica que sigue golpeando en el corazón de sus compatriotas, atravesando ya los siglos:

Mon Dieu, ayez pitié de ce pauvre peuple[747].

Por lo tanto, y en ese intento de ver la época no con los ojos de un español a la vieja usanza, sino con los de un europeo, buscando la historia común, la historia de Europa, es obligado aquí hacer un alto para enaltecer la figura de Guillermo el Taciturno, o Guillermo de Orange.

El príncipe de Orange supo oponer a todas las adversidades un formidable espíritu de resistencia, que quedaría simbolizado en la defensa de Leiden, para cuya salvación no dudó en acudir al supremo recurso de romper los diques alzados con tanto esfuerzo frente al mar, para inundar los campos, obligando a levantar el cerco a los tercios viejos españoles.

Admirable cosa fue, y digna de ser recordada, que cuando Leiden fue visitada por Guillermo de Orange, le pidiera como recompensa la fundación de un centro universitario. Estaba claro que un pueblo así resultaba invencible.

Si del soldado Guillermo de Orange sólo podemos decir que su mejor virtud fue mantenerse en pie, pese a tantas derrotas, muchas más cosas pueden afirmarse de él como estadista. En ese terreno estuvo a la altura de los mejores hombres de Estado de su tiempo.

Su obra, el surgimiento de una nueva nación independiente, desgajándola de la Monarquía católica de Felipe II, quedó bien afianzada a su muerte. Para lograrlo, Guillermo de Orange mantuvo relaciones con Isabel de Inglaterra, con los príncipes protestantes alemanes y con los hugonotes franceses.

En ocasiones, logró ayuda de la propia corte parisina. En cierto momento consideró que la salvación podía venir del acatamiento de los Países Bajos al duque de Anjou, personaje que estuvo lejos de responder a sus esperanzas.

En un principio procuró mantener la ficción de que no luchaba contra el Rey, sino contra el mal gobierno, y en esa línea lanzó su Justificación de 1568; pero al ser proscrito por Felipe II en 1581, y su cabeza puesta a precio, respondió con su Apologie, desligándose públicamente de la obediencia que hasta entonces había reconocido a Felipe II.

Para justificar tal actitud, dado que el alzamiento contra su señor natural era considerado como algo ignominioso por la época, hubo de presentar a Felipe II como el personaje más malvado que se había conocido en la historia, dando así pie a la famosa leyenda negra filipina.

Se trató, ya lo hemos dicho, de una lucha de propaganda, para ganarse a la opinión pública europea, batalla ganada ampliamente por Guillermo de Orange. Y ésa fue otra nota de sus condiciones de estadista.

No pocos compatriotas suyos se vieron defraudados ante sus retiradas militares o ante alguna de sus acciones políticas —en especial, cuando apoyó tan calurosamente la candidatura del duque de Anjou—. En ocasiones, sus tropas cometieron tantos excesos, tantos pillajes y tal cúmulo de atrocidades como los que se achacaban a los españoles.

Su Apologie contiene tal suma de falsedades, ya lo hemos indicado, que conturbó incluso a no pocos adeptos y familiares suyos, como al mismo Juan de Nassau. Pero, tomado todo en su conjunto, su labor de estadista fue tan tenaz, su espíritu de resistencia tan indomable, su entrega a la causa de la libertad de su patria tan radical, que, cuando se retiró a Delft en 1583, pudo aceptar, como un hecho que respondía a la realidad de las circunstancias, el título de conde hereditario de Holanda y Zelanda, núcleo de la nueva patria que con tanto tesón había ido alzando.

Precisamente, sería en su refugio de Delft donde hallaría la muerte, víctima del atentado que contra él cometió el borgoñón Baltasar Gérard.

Era el 10 de julio de 1584. Y no es una frase meramente retórica añadir ahora que las Provincias Unidas lloraron su muerte como la del padre de la patria.

En eso estribó su grandeza. La guerra con España estaba muy lejos de terminar, pero era una realidad que una nueva nación, en paz o en guerra, formaba ya parte de la historia de Europa.

En eso, repito, se basó su grandeza, porque cuando se analizan los requisitos que precisan los movimientos revolucionarios para triunfar, y en qué medida se hallaban en los Países Bajos hacia el 1559 (año en que Felipe II abandona aquellas tierras, para encerrarse en Castilla), se echa de ver lo que tuvo que esforzarse Guillermo de Orange para ver cumplida su ambición.

De los dos factores sociales primordiales en aquellos tiempos (nobleza y ciudades), vemos a la nobleza en parte mediatizada por la acción anterior de Carlos V, con su captación al servicio de la Casa de Austria; por otra parte, tampoco puede afirmarse que la nobleza formase entonces un cuerpo homogéneo.

Había notorias diferencias entre la alta y la baja nobleza. También se apreciaban diferencias y rivalidades entre los burgos: ciudades comerciales y marítimas, como Amberes y Amsterdam; ciudades fabriles, donde los gremios mantenían su pujanza, como Gante o Brujas; ciudades cortesanas, como Bruselas y Malinas; ciudades episcopales, como Lieja, o universitarias, como Lovaina.

Estaba el hecho, además, de la inoperancia política de los Estados Generales, aún muy lejos de constituir un verdadero poder político que aglutinase a las ciudades, al modo como el Parlamento en Inglaterra o las Cortes en la Corona de Castilla.

También habría que tener en cuenta otros requisitos: el nacionalista, el ideológico y el religioso.

Si hemos de creer a J. W. Smit, en su importante ensayo sobre la revolución de los Países Bajos —importante, pero en ocasiones farragoso[748]—, el sentimiento nacionalista era todavía muy impreciso. No se había convertido aún en la expresión de un conjunto de ideas comunes a un pueblo o —como diría Ortega— en un proyecto colectivo que aunase las diversas fuerzas de los Países Bajos.

En cuanto a lo ideológico, si entendemos por tal la aspiración a la libertad, la veían de muy distinto modo los nobles y los comerciantes, las ciudades y los campesinos. Y por lo que hace al factor religioso, sin duda el más fuerte en aquella Europa conmocionada por las doctrinas de Lutero y de Calvino —pero también por las consignas de los padres tridentinos—, los Países Bajos estaban profundamente divididos entre los que seguían y entre los que renegaban de la vieja religión; siendo un número insignificante los que, como Guillermo de Orange, aspiraban a la libertad de conciencia.

Es a la luz de esos condicionamientos como se puede medir la obra de Guillermo de Orange. Guillermo el Taciturno, o Guillermo el Grave (pues creo que lo otro es una mala traducción), supo avivar el sentimiento nacionalista que apuntaba en su pueblo, eficazmente ayudado, eso es cierto, y bien a su pesar, por el duque de Alba y por los tercios viejos.

Aquel sentimiento nacionalista incipiente se mostró unido a la hora de aborrecer al extranjero, que hollaba armado sus tierras y sus ciudades. El dicho de que las madres asustaban a sus pequeños, recalcitrantes al sueño, con la amenaza de que llegaba el duque de Alba, se transforma así en algo más que en una anécdota más o menos pintoresca.

Guillermo de Orange supo también aunar a la nobleza media y baja, dando su apoyo a los «pordioseros del mar». Más difícil le resultó conciliar a católicos y calvinistas, teniendo que afianzarse finalmente en estos últimos, conforme lo permitía la misma coyuntura internacional. Éste es un extremo que debe tenerse en cuenta: la revolución de los Países Bajos no fue sólo un conflicto interno de un Estado —en este caso, de la Monarquía católica—, sino un episodio importante, dentro de la confrontación que a escala europea estaban llevando a cabo las fuerzas católicas y las reformadas.

Dado que Guillermo de Orange se había alzado contra Felipe II, sus aliados naturales eran Isabel de Inglaterra, los príncipes protestantes alemanes y los hugonotes franceses, y, por eso mismo, su base principal en los Países Bajos tenía que estar entre los adeptos a la Reforma.

Donde demostró Guillermo de Orange su auténtica valía como hombre de Estado fue, a mi juicio, en su explotación de la coyuntura internacional, para hacer frente a la Monarquía filipina, que entonces —y es algo que no debe olvidarse— constituía la potencia más poderosa de Europa.

En ese terreno, Guillermo de Orange supo hacer uso de la propaganda con tal éxito que fue un adelantado para su tiempo. Con ello logró atraerse la opinión pública de la Europa nórdica, lo que no parecía fácil; en definitiva, era un rebelde contra su señor natural, cosa que los poderes constituidos miraban en todas partes con malos ojos, como un mal que pudiera propagarse. En ese sentido, como ya hemos indicado, su Justificación de 1568 y, sobre todo, su Apologie de 1581 resultaron decisivas.

Es cierto que Guillermo de Orange no fue capaz de alzar un verdadero ejército nacional al servicio de su revolución, pero sí comprendió la importancia de la incipiente marina de guerra que estaban creando los «pordioseros del mar», sobre todo después de la captura de los puertos de Brielle y Flessinga, en 1572.

Tampoco fue capaz de enfrentarse con acierto a los tercios viejos mandados por el duque de Alba o por Alejandro Farnesio, pero sí de liberar ciudades cercadas, como Leiden, por el procedimiento de la inundación de aquellas tierras baxas, al igual que otros generales habían acudido al sistema de la tierra quemada para impedir el avance del enemigo.

Se ha dicho, y con razón, que una potencia económica altamente desarrollada como los Países Bajos no podía estar dominada por un sistema como el de la Monarquía católica, con su centro de poder radicado en una Castilla de grandes señoríos feudales.

En suma, con la revolución de los Países Bajos asistimos a una de las primeras revoluciones burguesas contra una sociedad feudal; pero el hombre que aglutinó todas esas posibilidades fue Guillermo de Orange.

Está claro que muchas otras fuerzas coadyuvaron a su triunfo, sin perder de vista al propio clan familiar de los Nassau; en su misma Apologie recordó Guillermo de Orange que había perdido tres hermanos en la lucha por la liberación de su patria. Pero también es cierto que esas fuerzas y, por supuesto, el clan familiar le miraban como a su jefe indiscutible. Asimismo, padre de la patria holandesa fue el título que los habitantes de Delft le concedieron cuando, el 10 de julio de 1584, Baltasar Gérard consumó su magnicidio.

Hay historiadores que señalan que la muerte de Orange favoreció a Alejandro Farnesio, ayudándole en su ofensiva militar. De forma que el 10 de julio de 1584 se perpetraba su muerte, y un año más tarde, en 1585, tras un difícil y prolongado asedio, Farnesio tomaba Amberes, afianzando su posición en los Países Bajos; pero, a la larga, la estampa de aquel insigne hombre de Estado, muerto por su país, sería decisiva, como aglutinadora de unos sentimientos nacionales que ya no podrían ser sojuzgados por una potencia extranjera.

Lo que sí sugiere la conquista de Amberes en 1585 por Alejandro Farnesio, cuya importancia resulta evidente, es que Felipe II pudo hacer un alto en su política internacional y cambiar algunas cosas.

Es conocida su jubilosa reacción cuando le llegó la noticia a su retiro escurialense: salió precipitadamente de su recoleta cámara para darle la noticia a su bienamada hija Isabel Clara Eugenia.

Ese año de 1585 está marcado, además, en la historia de Felipe II, por aquel sacrificio que hizo desposando a su hija Catalina Micaela con el duque de Saboya, Carlos Manuel, boda realizada en Zaragoza el 11 de marzo. La triste despedida que hace el Rey a su hija, a la que acompaña en su viaje hasta Barcelona, el 13 de junio de 1585, bien reflejada en su Epistolario, que tendremos ocasión de comentar ampliamente, nos obliga a preguntarnos sobre tamaño sacrificio, que además parecía llevar incorporado una notoria merma de prestigio al consentir una boda tan desigual, la de la hija del monarca más poderoso de su tiempo con el jefe de una casa ducal de escaso relieve. Y parece claro que la explicación está precisamente en que todo se hace en función de los Países Bajos y de asegurar el camino español de los tercios viejos, sitos en Italia, para continuar la lucha en tierras de Flandes.

Y, como haciendo bueno ese sacrificio, Alejandro Farnesio conseguía al fin entrar en Amberes en agosto de 1585.

¿No parecía el momento de que Felipe II, en paz con el Turco, teniendo sosegados sus dominios de Italia y afianzado su poderío sobre Portugal, buscase ya un remedio al problema de Flandes, que llevaba casi veinte años poniendo en zozobra a la Monarquía?

Pero ¿cuál era la solución? Había una radical, aprovechando el prestigio de las victoriosas campañas de Alejandro Farnesio: declararle como el nuevo príncipe de los Países Bajos. ¿No era, acaso, nieto del gran Carlos V y quien mejor había heredado sus dotes de soldado y de diplomático, de hombre de Estado en suma? Y a ese nuevo señor de los Países Bajos se le podía dejar la misión de hacer las paces con las provincias rebeldes, con aquella nueva nación de Holanda, ya tan afianzada en su independencia.

Eso hubiera liberado a la Monarquía católica de una carga cada vez más insufrible y le habría permitido enfocar con más precisión sus objetivos como la potencia marítima por excelencia, con su doble vertiente hacia las Indias, tanto Occidentales como Orientales.

Pero eso hubiera sido el plan de un verdadero hombre de Estado, cosa que estaba fuera del alcance de Felipe II.

Los sucesos de inglaterra: la cuestión del amparo a María Estuardo

La época de las buenas relaciones entre Felipe II e Isabel de Inglaterra hay que llevarla al tiempo de la embajada de Diego Guzmán de Silva, uno de los diplomáticos más firmes con los que pudo contar el Rey Prudente. Es cierto que Guzmán de Silva se vio favorecido por la situación internacional. Eran los años de las Vistas de Bayona, del aniquilamiento de los hugonotes en la Florida, de la victoria sobre el Turco en Malta.

A partir de 1568, las cosas empezaron a cambiar. No ayudó nada la mala gestión diplomática del nuevo embajador español, el catalán Gerau de Spés. La presencia de María Estuardo en Inglaterra provocó inmediatamente una cascada de conjuras contra Isabel, en las que el embajador español estaba siempre presente. Fueron los años del alzamiento de la nobleza del norte de Inglaterra —los duques de Westmoreland y Northumberland— en 1569, de la excomunión de Isabel por Pío V en 1570, de la conjura de Ridolfi en 1571, que llevaría a la ejecución del duque de Norfolk, como antes, a cientos de los católicos implicados en el alzamiento de 1569. El embajador español, Gerau de Spés, fue expulsado, como en España lo sería el inglés, y la situación se haría más tensa, con la ayuda también cada vez más descarada y más frecuente de Isabel a los rebeldes de los Países Bajos y de Felipe II a los católicos irlandeses o ingleses.

A todo lo cual había que sumar los conflictos provocados en el mar por las incursiones de los marinos ingleses en las Indias Occidentales. Baste recordar que serían los años de los famosos corsarios Hawkins y Drake. La desastrosa incursión de ambos marinos en 1568, con el fracaso sufrido en las costas mexicanas de San Juan de Ulúa, no les desanimaron; antes bien, les incitaría a proseguir en ellas, ya por venganza, ya por el convencimiento de que con mejor preparación su éxito sería seguro, y así se produjo la expedición de 1572 con la toma del oro indiano en la zona del istmo panameño, y sobre todo la celebérrima de 1577 a 1578, en la que Drake saqueó gran número de ciudades hispanas en las Indias Occidentales y dio la vuelta al mundo.

Al comienzo de los años ochenta, Felipe II e Isabel de Inglaterra habían restablecido las relaciones diplomáticas. El nuevo embajador español, don Bernardino de Mendoza, no era, sin embargo, la figura adecuada para ayudar a que la paz se mantuviera. Captado por María Estuardo, fomentó en lo posible las conjuras contra la reina Isabel, en particular la de Throckmorton, por lo que sería expulsado.

Pero todo da la impresión de que Bernardino de Mendoza la había buscado, como una forma de hacer más difícil la paz entre las dos naciones. El modo en que cuenta a Felipe II lo sucedido está rezumando soberbia e indignación y, hasta si se quiere, ánimo de venganza.

Estamos en Londres y en 1584. Los ministros isabelinos comunican a Mendoza que la Reina había ordenado su expulsión, como castigo por el apoyo que había prestado a los católicos ingleses rebeldes, y que bien podía contentarse y darse por satisfecho con que la Reina fuese tan benévola y no le castigase más severamente.

Entonces Mendoza empezó a bravear:

… me encendió la cólera…

De entrada, que nadie le pidiese cuentas, pues sólo a su Rey y señor tenía que dárselas:

… por lo cual no pasase adelante ninguno dellos si no fuese con la espada en la mano…

Tomaba a burla las amenazas de que la Reina pudiera castigarle:

… que lo de castigarme la Reina era risa para mí…

Por lo tanto, no sólo no tenía miedo, sino que era él quien pasaba a las amenazas:

Pues no le había dado satisfacción siendo ministro de paz, me esforzaría de aquí adelante para que la tuviese de mí en la guerra…

Ya estaba pronunciada la palabra clave, la amenaza mayor, la expresión que cada vez estaba más en el ambiente: la guerra, por fin:

… palabra que han rumiado ellos entre sí[749]…

Y como se le siguiera acusando de haber alborotado el reino con sus conjuras a favor de María Estuardo, tiene una réplica digna de aquel siglo imperial:

… don Bernardino de Mendoza no ha nascido para revolver Reinos, sino para conquistarlos[750]…

Pero lo cierto era que Mendoza, en efecto, había apoyado secretamente a la nobleza católica inglesa y a la propaganda religiosa que realizaban los jesuitas ingleses formados en los colegios que en los Países Bajos y en España había alzado Felipe II. Eran aquellos seminarios de católicos ingleses formados en Douai, en Reims y en Valladolid, que dieron figuras de la talla de Campion, de Parsons y de Alien. Se jugaba con el proyecto de casar a María Estuardo con don Juan de Austria. Se barajaban posibilidades de asesinar a la Reina. Se conseguía el apoyo firme de Roma, donde el papa Gregorio XIII había heredado el entusiasmo belicista que había animado a Pío V. Se conseguía incluso que María Estuardo declarase heredero de sus derechos al trono inglés a Felipe II.

Se agudiza, en suma, el conflicto entre las dos naciones, todavía más cuando un cuerpo de ejército mandado por el favorito de la Reina, Leicester, desembarcó en los Países Bajos en 1585, y cuando, aquel mismo año, las naves de Drake asolaron las Indias Occidentales, entrando y saqueando plazas como Santo Domingo y Cartagena de Indias.

Fue suficiente: Felipe II empezó a considerar en serio la posibilidad de deshacerse de una vez por todas de tan molesto enemigo, planeando la invasión de la isla.

Aún vivía don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, el héroe de las islas Terceras, y Felipe II le encargó un proyecto, como marino experto, de la invasión.

El proyecto del marqués de Santa Cruz

La ruptura con Inglaterra y el envío de la Armada Invencible es el suceso más grave de nuestra historia y acaso el más destacado de todo el Quinientos europeo. Es la bisagra del Imperio español. Hasta el 88 todo es crecimiento. Estaba, cierto, el cáncer de la cuestión de Flandes, que requería la operación quirúrgica que liberara al cuerpo de la Monarquía de aquel mal. Pero lo que verdaderamente afectará al Imperio será el enfrentamiento con Inglaterra.

Por lo tanto, un tema de la historia política, pero un asunto de la máxima importancia, incluso para la historia universal, como pudo ser el de las campañas de Napoleón a principios del siglo XIX.

Una vieja cuestión, por otra parte, pues la especial situación en que se colocaba Inglaterra al advenimiento de Isabel, la hija de Ana Bolena, en seguida provocó los recelos de un sector, al menos, de la corte —y no sólo de la española—. Quien haya leído los despachos que mandaba desde Londres el entonces conde de Feria, en aquellos finales del año 1558 y principios de 1559, sacará la conclusión de que veían en la Reina y en su equipo de gobierno —Cecil, sobre todo— una amenaza creciente que era necesario resolver por la vía de la fuerza.

Era una tentación, no sólo para España; también para Francia. Conforme al esquema medieval, un rey cismático podía ser desposeído por Roma y destronado por otro fiel soberano. Y no había que acudir a ejemplos medievales. ¿Acaso no lo había hecho Fernando el Católico con los príncipes de la Casa Albret de Navarra? ¿Y no estaban de acuerdo, por una vez, las dos potencias de la Cristiandad, Francia y España, para pactar la suerte de la Europa occidental? Me refiero, claro está, a la paz de Cateau-Cambrésis. Entonces, ¿por qué no hacerlo sobre Inglaterra? Pasados los años, ya lo hemos visto, el duque de Alba lo seguiría recordando:

Acuérdome —escribía al Rey en 1570— que estando yo en Francia en rehenes[751], el Rey Enrico[752] platicó conmigo en la materia…

Comunicado al Rey, Felipe II pidió su parecer al Duque:

… y fue en sustancia que si bien al principio podría tener alguna buena apariencia, yo no veía por diversos respetos que se pudiese escapar de caer a la fin en grandes disputas y dificultades[753]…

En 1570, poderosísimo el Duque en los Países Bajos y en marcha el plan Ridolfi para reducir a Isabel, incluso por vía del asesinato, también se vuelve a plantear la posible invasión de Inglaterra, aunque tampoco Alba lo veía muy claro. Porque no se trataba sólo de invadir y vencer en los primeros embates, sino de mantenerse en lo conquistado. ¿Y cómo hacerlo si no se contaba con el apoyo del país? Los mismos católicos ingleses que pedían socorro, ¿iban más allá del destronamiento de Isabel? Con razón lo señalaba el Duque en 1570:

Dejo otra duda que tengo —le añadía a Felipe II— que si bien los católicos de Inglaterra piden socorro, yo he entendido que ellos no lo querrían tan grande que se pusiesen en peligro de ser reducidos a sujeción de Príncipe extranjero[754]…

Pero si en 1570 las posibilidades de montar una invasión no eran pequeñas, pronto se irían esfumando, por el recrudecimiento de la insurrección en los Países Bajos. Cuando los «pordioseros del mar» se apoderaron de Brielle, a principios de 1572, estaba claro que el duque de Alba bastante tenía que hacer con mantenerse en Flandes, para pensar en invadir otros reinos, y menos el que ya se mostraba tan poderoso en el mar como era el de Inglaterra.

Es cierto que la presencia de Juan de Austria en los Países Bajos en 1576 pudo permitir nuevos planes, o, si se quiere, nuevos sueños, como era el de la boda de don Juan con María Estuardo. Por entonces, la Reina escocesa contaba treinta y cuatro años y estaba en la plenitud de su belleza, mientras don Juan de Austria andaba por los treinta. Gran pareja, pues, el vencedor de Lepanto y la reina cautiva.

Pero aquello no era más que un sueño. De entrada, estaba por ver el que Felipe II viera con agrado y apoyara tal encumbramiento de su hermanastro. Era evidente que, sin ese apoyo, don Juan nada podía hacer, como así ocurrió, en efecto.

Pero como las medidas apaciguadoras no daban resultado, Isabel no sólo permitía sino que alentaba las incursiones de sus marinos en las aguas de las Indias Occidentales, con ataques devastadores a las plazas españolas y a los cargamentos de las flotas hispanas, y además socorría a los rebeldes flamencos y, tras las jornadas de Portugal, al prior de Crato, pues la tensión fue creciendo hasta tal punto que todo el mundo se preguntaba cuánto tiempo soportaría el rey de España tantos ultrajes.

Entonces, aprovechando la victoria del marqués de Santa Cruz en las islas Terceras, fue cuando en verdad se presentó la mejor de las ocasiones para dar el golpe sobre Inglaterra. Fue el propio Marqués quien se lo propuso al Rey. ¿No era el momento de culminarlo todo, golpeando sobre Inglaterra? Pues la rueda de la fortuna pide aprovechar la ocasión, cuando se muestra propicia:

Las victorias tan cumplidas como ha sido Dios servido dar a V.M. en estas islas —escribía el marqués a Felipe II—, suelen animar a los Príncipes a otras empresas. Y puesto que Nuestro Señor hizo a V.M. tan gran Rey, justo es que siga ahora esta victoria, mandando lo necesario para que el año que viene se haga la de Inglaterra[755]…

El Marqués, vencedor de los franceses y de portugueses en las Azores, daba un respiro al Rey: que todo se preparase para la siguiente campaña. El año 1584 debía ser el de la conquista de Inglaterra. Él se encontraba con aliento suficiente para llevarla a cabo; otra cosa era, claro, que la empresa resultara factible, aunque era cierto que el momento parecía mejor que si se demorara otros cuatro años.

Santa Cruz se veía como otro Julio César invadiendo victorioso las islas, y trata de llevar su entusiasmo hasta la recoleta celda de su Rey. ¡No podía perder aquella oportunidad!:

Pues se halla tan armado y con ejército tan victorioso, no pierda V.M. esta ocasión y crea que tengo ánimo para hacerle Rey de aquel Reino y aun de otros[756]…

Alguna mella debió de hacer en Felipe II el entusiasmo de su almirante, como se desprende de su respuesta: todavía era pronto para decidirse, pero, en todo caso, daba órdenes para iniciar los preparativos:

Cosas son en que no se puede hablar con seguridad desde agora —le contesta—, pues dependen del tiempo y ocasiones que han de dar la regla después…

Pero le añadía, probando que la idea empezaba a gustarle:

Mas por sí o por no, mando hacer la provisión de bizcocho que venga de Italia y dar la prisa que se puede a la fábrica de galeones y al asiento de las naos de Vizcaya[757]…

Hoy lo sabemos, lo sabían también los contemporáneos: Felipe II no era estadista rápido para la ejecución de sus proyectos. De ese modo, fue pasando el tiempo antes de que el marino recibiera órdenes concretas de su Rey. En 1585 llegó la nueva de la toma de Amberes y, acaso espoleado por ello, el Rey acabó pidiendo al Marqués que le mandara un estudio pormenorizado para la invasión de Inglaterra.

No fue cosa fácil, pero al fin Santa Cruz cumplió el encargo de su Rey y de forma tan detallada que llenan cincuenta folios de su despacho.

Un despacho firmado en Lisboa el 27 de marzo de 1586, de tanto interés, que nos obliga a que lo estudiemos con el mayor cuidado.

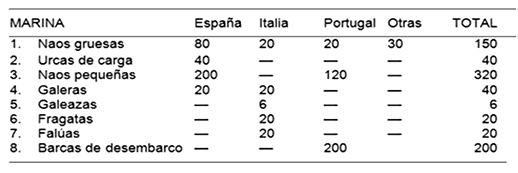

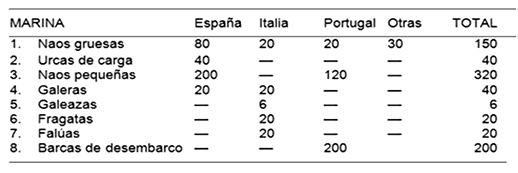

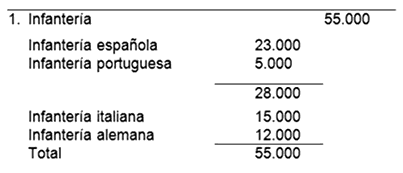

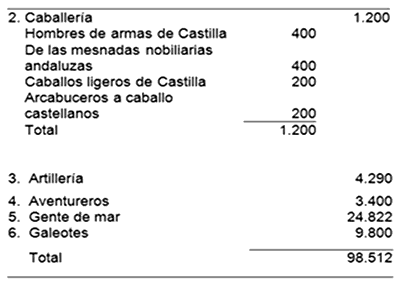

Se trataba de un gigantesco proyecto, dejado a cargo de las piezas hispanas e italianas del Imperio, como puede verse por el cuadro siguiente.

Gente de guerra

Como se ve, todo se confiaba a la acción de la infantería, donde, por primera vez acaso, los tercios viejos —que generalmente solían ser minoría[758]— aquí eran los más numerosos, hasta suponer con los 5000 portugueses (también señalados como españoles) más del 50 por 100 del total. En cambio, las cifras de caballería y artillería parecen harto exiguas. Y en cuanto a la marina, da la impresión que Santa Cruz valoraba todavía el papel de las galeras en el Océano, como si en él pesara aún la tradición marinera del Mediterráneo. Pero, en todo caso, la alta proporción del esfuerzo encomendado a España resulta evidente.

En cuanto a los bastimentos, cabe decir lo mismo: la mayoría del bizcocho, del vino, del tocino, del queso, del atún, de la carne de vaca, de las habas, de los garbanzos, del aceite, del vinagre, del arroz y de los ajos se esperaban de los dominios hispanos.

En el material de guerra se nivelaba más la balanza; no cabe duda de que Milán era una de las ciudades de mayor producción de armas de Europa, y eso tenía que notarse. De todas formas, en este apartado no siempre aparecen citados los lugares de donde se esperaba la provisión del armamento, lo que impide mayor precisión.

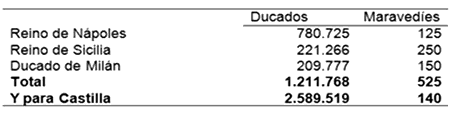

En cambio, donde los cálculos pueden apurarse es respecto a la financiación de la empresa. El Marqués daba un costo total de 3 801 287 ducados, más 298 maravedíes (que hasta ahí llegaba la meticulosidad de su despacho), cargándolo de la siguiente manera:

Estaba bien claro: el soporte financiero descansaba sobre todo en la Corona de Castilla, pero obteniéndose un importante respaldo de las tres piezas principales italianas, mientras que nada se esperaba ni de la Corona de Aragón, ni de Portugal, ni de los Países Bajos.

Dejando aparte las importantes referencias para el valor de las subsistencias y para la estructura interna del ejército y de la marina, esto nos prueba que Felipe II iba ya inclinándose al empleo de la fuerza para resolver el problema de la rivalidad con Inglaterra, aunque lo llevara todo con la lentitud en él característica. El despacho del marqués de Santa Cruz respondía a la petición de Idiáquez de 24 de enero de 1585; de forma que a los pocos días de la nueva incitación de Santa Cruz (aquella carta suya de 13 de enero del 86), en que volvía a señalar la imposibilidad de mantener la paz con Inglaterra y las amenazas que se cernían para la Monarquía por la enemiga inglesa, tanto en los Países Bajos como en las rutas oceánicas, «porque estos inconvenientes y aun otros suceden a los Príncipes que se empeñan en guerras defensivas» (máxima que no tardaría en hacer suya el Rey); a los pocos días, Idiáquez comunica ya al Marqués que el Rey desea un plan preciso y secreto. Y el Marqués se pone a ello con tanta furia —si es que no lo tenía ya medio compuesto— que dos meses después, el 27 de marzo del 86, le enviaba a Felipe II el plan de invasión de Inglaterra, a efectuar en el 87.

En el juego de sus vacilaciones, Felipe II ordena a Santa Cruz que de momento lo olvide y que se dedique sin más a la limpieza de la ruta de las Indias de corsarios que tanto la fatigaban; ésa era la situación a principios de abril. Pero cuando Santa Cruz se dispone a ese cambio de rumbo, nueva contraorden: ¡Inglaterra ha de ser el objetivo! Aunque con una notable diferencia, frente a lo que proponía Santa Cruz: él se había de limitar a facilitar el asalto de los tercios viejos de Alejandro Farnesio; mientras éste (que nunca la había proyectado ni deseado) sería el encargado de la conquista y no él. ¿Dónde quedaban los sueños del Marqués? Aquella arrogante afirmación todavía tan reciente, cuando en enero del 86 había enfatizado a su señor:

… crea [V.M.] que tengo ánimo para hacerle Rey de aquel Reino y aun de otros…

Ánimo para emprender la conquista y, con ella, recoger la gloria del vencedor o asumir la derrota del vencido; pero no para quedar reducido a figura secundaria, de forma que, teniendo que afrontar todos los riesgos de la mar, fuera otro el que se llevase los triunfos de la tierra.

A partir de ese momento, Felipe II sería el que cada vez entraría en un frenético afán de que la empresa se acometiera, mientras que el marino nunca encontraría ya oportuna la ocasión para ejecutarla.

Por supuesto que en el ánimo del Rey jugaron otros estímulos. Para mí, el más importante fue la muerte de María Estuardo.

Tras un proceso dudoso, en cuanto a las posibilidades de defensa de la Reina escocesa, ésta se vio involucrada en la trampa tendida por el gobierno de Isabel, en particular Cecil, en la llamada conjura de Babington, de la que Cecil tenía conocimiento preciso paso a paso. La dignidad con que María Estuardo acogió su trágico destino supuso al menos salvar su imagen para la posteridad y, curiosamente, preparar el camino para que su hijo, Jacobo, ya rey de Escocia, acabase heredando también Inglaterra, procediendo así a la unión ya indisoluble y en términos de paridad de ambos reinos.

Tal ocurría en Fotheringay el 8 de febrero de 1587.

Para Felipe II era un motivo de disipar sus dudas. El testamento de María Estuardo le favorecía y ya podía encontrar el apoyo de Roma. El camino para que su hija la infanta Clara Eugenia fuera la nueva reina de Inglaterra estaba libre.

Sólo que para que ese sueño del Rey fuera realidad era preciso vencer antes una pequeña dificultad: a la marina inglesa, la marina de Hawkins y Drake, la marina que defendía a la reina Isabel. Un pequeño obstáculo que se iba a mostrar insuperable.

Pero volvamos al plan de invasión. Ya hemos visto cuál era el de Santa Cruz, planteado en 1583, a raíz de su victoria en la isla Tercera sobre la armada francesa de Strozzi: capitanear una fuerte flota, que transportara un ejército de 60 000 soldados, hacer el desembarco en cualquier punto de las costas inglesas y conquistar aquel reino. Y todo de su mano: la dirección de la armada y el mando del ejército.

Pero en 1587, cuando Felipe II se decide al fin por la ofensiva contra Inglaterra, tiene otro pensamiento. Por supuesto, Santa Cruz sería su almirante y dirigiría la Armada Invencible, pero su misión sería otra: simplemente, limpiar el canal de la Mancha para permitir el salto de los tercios viejos de Alejandro Farnesio sobre Inglaterra. Pues ¿acaso no tenía a la mano al mejor general de Europa? ¿Cómo iba a prescindir, en aquella decisiva batalla, de su mejor espada?

Era un razonamiento impecable, pero tendría un fallo. A partir de ese momento, el entusiasmo de Santa Cruz se enfrió. Era como robarle su gran proyecto, la empresa que le equipararía con los grandes capitanes de la historia.

Precisamente, eso es lo que se refleja en su correspondencia con el Rey, con aquel Felipe II hasta entonces tan indeciso y de pronto acometido de unas frenéticas prisas, mientras que el Almirante, antes tan entusiasta, se vuelve repentinamente desorientado y encogido.

De entrada, quien dio el primer golpe no fue Santa Cruz, sino Drake, presentándose de improviso el 29 de abril en Cádiz, entrando en su hermosa bahía, moviéndose a su antojo sin miedo a los cañones de las fortificaciones gaditanas ni a sus barcos, incendiando a su placer no pocos de ellos y llenando de pánico a una población irresponsablemente inerme, que se había aglomerado para ver quiénes eran los que entraban en el puerto, como si se tratara de una fiesta; en suma, un Drake que había impuesto su ley, demostrando la notoria superioridad de los barcos ingleses en tres decisivos aspectos: velocidad, potencia y coraje; velocidad de las naves, potencia de su artillería y coraje de su tripulación, desde el primer marino —Drake— hasta el último.

Es algo de lo que no nos cabe duda alguna, pero sobre lo que tampoco debieron de tenerla ni el rey Felipe ni sus consejeros.

En efecto, los relatos de los testigos de aquellos sucesos, informes enviados en seguida a la corte, lo dejaban bien de manifiesto:

Miércoles 29 días del mes de abril llegó a esta ciudad —narra un gaditano, testigo del acontecimiento— la armada de Inglaterra, general Francisco Drake. Fueron descubiertos estos navíos a la hora del mediodía…

Pero nadie recelaba nada:

… fueron entonces mirados con poco cuidado…

Ni siquiera cuando Drake inició su cañoneo:

… aún no se acababan de desengañar que eran enemigos…

¿Quién podía atreverse a atacar Cádiz, la poderosa ciudad del rey Felipe? Esta confianza y la audacia del marino inglés consumaron el desastre:

Tanto era el descuido que había y confianza de que ningún enemigo se atreviera entrar en la bahía…

El propio gaditano espectador del ataque inglés constata el contraste entre las galeras hispanas y los galeones comandados por Drake:

La entrada de la Armada [inglesa] fue con la mayor presteza y arrogancia que jamás deben haber hecho corsarios, así por la bondad de sus navíos como porque el viento era tan fresco…

Esto es, naves ligeras, naves marineras; todas bien artilladas. El resultado, que Drake, con una temible potencia de fuego y con su velocidad de maniobra, pudo ir y venir a su antojo por la bahía gaditana, incendiar las naos españolas y llevarse todo el botín que quedó a su merced, siendo inútil el intento de repeler el ataque por parte de las galeras del Rey:

Las galeras, habiéndose prevenido de pólvora, munición y gente, intentaron cañonear al enemigo, siendo ya las ocho de la mañana [del día siguiente]. Apenas habían alzado el hierro y dado la primera boga cuando uno de los galeones [ingleses], al parecer el más grande y fuerte, que tenía bandera de capitana y estaba el primero y más cerca de la ciudad, disparó y jugó su artillería (que la traía y todos sus navíos de la buena que se podía hallar en otros), pues con ella alcanzaba más que la de las galeras…

En el largo relato del cronista gaditano se insiste una y otra vez sobre la superioridad de los navíos de Drake:

Los bateles o lanchas del enemigo corrían por toda aquella parte de la bahía, franca y libremente…

Tan seguro de su poder estaba Drake, que no corrió a refugiarse en Inglaterra; le bastó con mandar allá sus presas, quedando vigilante con el grueso de su armada en las costas del sur de Portugal:

… pareciéndole que no había a la sazón quién le pudiese ofender ni resistir [y] ser sus navíos ligeros con buena gente de mar[759]…

¿Qué era lo que había producido ese resultado tan favorable a la marina inglesa? ¿Tan poco habían servido a Felipe II y a sus consejeros los cuatro años pasados en las islas, cuando Felipe era el rey consorte, marido de la reina María Tudor?

La diferencia empezó a notarse a partir de una acertada medida de la reina Isabel, cuando, bien avanzado su reinado, decidió poner los asuntos de la marina real en manos de uno de sus marinos más competentes: John Hawkins. Eso ocurrió en 1578, cuando ya Isabel se hizo a la idea de que el enfrentamiento con la Monarquía filipina iba a ser inevitable.

El año 1578 es particular: el de la muerte del rey don Sebastián. Se avecinaba la anexión de Portugal por Felipe II. Y en ese caso, la anterior rivalidad hispano-inglesa no podía menos de incrementarse hasta extremos insufribles, de forma que Isabel decidió prepararse. Su fuerza tenía que estar en el mar. ¿No había sido ése el consejo que le había dado Felipe II a principios de su reinado? Así que la Reina eligió al hombre adecuado para la tarea precisa: John Hawkins, que lo cumplió a la perfección. Nada de barcos para llevar soldados; si era el caso, los propios marinos podían desdoblarse en operaciones de tierra adentro y bien armados. Pero los buques eran eso: naos de marinos, todo lo contrario a las galeras. John Hawkins, tan práctico en las cosas de la mar, desde los años cincuenta, ideó un nuevo tipo de galeón más bajo de puente, fortísimamente artillado en sus dos bandas y muy maniobrero: en suma, el más veloz y con más capacidad de fuego de su tiempo.

Era llevar a la mar el axioma de los capitanes en tierra, desde que habían aparecido las armas de fuego: quien consiga mayor potencia de fuego será el que tendrá la victoria en la mano. A esa notable superioridad de sus cañones añadió Hawkins la velocidad de sus naves. Por lo tanto, algo que iba a permitir a la flota inglesa esquivar el abordaje de las naos españolas, evitando que los soldados de los temibles tercios viejos pudieran convertir una batalla naval en una contienda terrestre, como habían hecho en Lepanto.

George Macaulay Trevelyan describe muy bien la tarea lograda por John Hawkins:

Los críticos —nos dice—, aferrados a los conceptos de la vieja escuela, clamaban por la construcción de buques dotados de una superestructura inexpugnable por asalto, pero de difícil maniobra, proporcionando albergue a multitud de soldados, que consumirían los almacenes de provisiones…

Frente a los tales, anclados en el pasado, John Hawkins tuvo el valor de innovar:

Hawkins no quería tener ni uno más de tales castillos. A pesar de las protestas, construyó los navíos de la Reina bajos de bordo, largos en proporción a su manga, de fácil manejo y poderosamente artillados[760]…

Puede pensarse que con Drake y con su audaz incursión sobre Cádiz estuvo a punto de que se desvelara el secreto. De hecho, los relatos de su brillante victoria y sobre la humillación infligida a la marina filipina en Cádiz llegaron a la corte de Madrid. ¿Qué habría pasado si el Rey y sus consejeros hubieran aprendido la lección, cambiando sus planes? ¿Qué habría sucedido si la Armada Invencible hubiera variado su táctica y mejorado sus naos, acordes con los nuevos tiempos? Evidentemente, era un peligro, aunque también puede pensarse que la acción de Drake podía llevar a Felipe II a dejar en el olvido su proyecto de invasión de Inglaterra.

Pero nada de eso ocurrió. Felipe II, siempre con la mentalidad providencialista, seguro de que él era el Rey marcado por la mano divina, mientras que Isabel era poco menos que la hija del diablo, firmemente convencido de que aquella empresa era santa, no tuvo ni la menor vacilación.

¿Cómo dudar de algo si tenía a Dios a su favor?

Y con esa mentalidad, no dejaría de apretar a su Almirante para que se hiciese a la mar, precisamente cuando Santa Cruz, que tenía buena noticia de lo ocurrido en Cádiz, cada vez dudaba más en hacerlo.

Los despachos cruzados entre ambos, en aquellos meses de mayo del 87 a febrero del 88, son reveladores. Y su atenta lectura acaba con la leyenda de que la Armada Invencible sufrió tamaño descalabro porque al morir Santa Cruz se quedó sin su jefe.

Asomémonos a esas cartas cruzadas entre el Rey y el Almirante, a raíz de la humillación de Cádiz. El 25 de mayo de 1587, Felipe II urgía al marino:

Para salir con brevedad os encargo que os déis la prisa posible, que acá se hace lo mismo en procurarse que os llegue presto todo lo que de fuera ha de ir, así de Castilla como del Andalucía, y también lo que viene de Italia…

No sólo hombres, vituallas, naves y armas; también el nervio de toda campaña, de forma que en la misma carta el Rey añade:

… [os] va buen golpe de dinero[761]…

El Consejo de Guerra era de la misma opinión que el Rey, aunque también parecía no haber aprendido nada de la jornada gaditana:

No se debe negar que el atrevimiento del enemigo no sea muy grande[762]…

Había que castigar, y pronto, aquella afrenta, juntando la mayor armada posible, pero sin cambiar absolutamente nada: naos de alto porte, galeras y galeazas de España y de Italia era lo que se prometía al Almirante.

Pero fueron transcurriendo los meses sin que Santa Cruz se moviese de su refugio de Lisboa, y pasó el verano.

A mediados de septiembre, llegó a Felipe II una nueva noticia de Flandes: Alejandro Farnesio había tomado La Esclusa. Esa sí que era una oportunidad para dar el gran salto sobre Inglaterra. Alejandro Farnesio recibiría la orden de mantener en pie su ejército, pese a que apuntaba el otoño, y «… a la lengua del agua…».

A su vez, a Santa Cruz le llegaban órdenes estrictas de partir con su armada al canal de la Mancha, para limpiarlo de las naves inglesas y permitir el paso de los tercios viejos de Farnesio. La orden era precisa:

… el Marqués no se divierta a más que asegurarle el paso…

Cierto, ya todo sería de cara al invierno, con los riesgos de navegar en tales fechas por el canal; pero, puesto que la empresa era de Dios, nada había que temer. ¿No se estaba repitiendo el error de Carlos V medio siglo antes, cuando intentó, «gastada la estación», la empresa de Argel? Siempre el providencialismo, siempre el creerse los preferidos de Dios y siempre la ceguera de aquellos reyes:

Bien se ve que es harto aventurar —escribía Felipe II al cardenal Alberto, su virrey en Lisboa— navegar con gran armada en invierno, y más por aquel canal y sin tener puerto cierto. Mas las otras causas que hacen tomar esta resolución[763] vienen a ser de más peso…

Y añade lo increíble:

… y el tiempo, Dios, cuya es la causa, se ha de esperar que le dará bueno de su mano[764]…

Y pasó septiembre sin que Santa Cruz se moviera. En octubre, el Rey se lo ordena ya apretadamente, a través del Cardenal-virrey:

Que S.M. quiere ver que le desea servir en que haga de manera que a los veinte o veinte y cinco déste, sin tardar un día más, salga del río de Lisboa…

Ni por ésas. El Rey no quiere dar la cara directamente y de nuevo encarga a su Virrey que espolee al Marqués:

Lo que S.M. es servido que el Señor Cardenal Archiduque diga cuarta vez de su parte al marqués de Santa Cruz.

¡La cuarta vez que el Rey daba sus órdenes, sin ser obedecido! Algo inaudito; y no de otra manera lo refleja el texto:

Que se le hace cosa nueva, porque nunca lo esperó del Marqués, que cuando había de venir el aviso del día cierto de la partida, según se le tiene encargada, lo más de sus cartas sean dificultad y dilaciones…

¿Habría algún modo de espolearle? ¿Acaso con que todo fueran flaquezas del Marqués? ¿O quizá su repugnancia a servir de instrumento para que Alejandro Farnesio concluyera su obra? El Rey tocará estos puntos, y siempre a través de su Virrey:

Que le advierta si se encarga de salir luego[765], cuán de veras conviene que lo haga, sin dar lugar a que se diga que muestra tibieza ninguna, y con cuanta conformidad y buena correspondencia con el duque de Parma[766]…

Pese a lo cual Santa Cruz, eso sí, a vuelta de correo, sigue con sus vacilaciones:

Quanto a la brevedad con que V.M. manda que salga el armada, como estamos ya en invierno, no puedo prometer cosa cierta[767]…

¡Pero no era verdad! La carta iba fechada a 15 de octubre. Así que el Rey insiste a los seis días —por tanto, nada más llegarle la del Marqués—, y, ahora sí, haciéndolo directamente:

Mirad que en esto no haya falta ni dilación…

¿No estaba cercano el veranillo de San Martín, trayendo un respiro antes del verdadero invierno? Así se lo recuerda el Rey, y hasta con esos mismos términos:

… ni se nos pase en ninguna manera este veranillo de San Martín que parece que ha comenzado…

Y le pone fechas precisas:

… porque no se sufre poner en la partida un día más de dilación de hasta 2 ó 3 de noviembre, cuando mucho[768]…

¿Con qué se excusará ahora Santa Cruz? Pues con el tiempo:

El tiempo ha desayudado, por lo que ha llovido[769]…

Carta que se cruza con la del Rey de 30 de octubre en que vuelve a insistirle que su partida no podía dilatarse más[770]. Y tres días después, no aguantando la espera, otra vez le vuelve a la carga:

… confío de vos que después de haber visto por mis cartas pasadas las veras con que esto deseo, habréis hecho de manera que se hayan ganado muchos días y con el primero[771] espero que me aviséis el día cierto de la partida[772]…

Pero ese correo, tan esperado, por el que Felipe II debía conocer que la Armada había zarpado, no le llega. Eso hace que el tono del Rey suba un punto. Se adivina la cólera regia ante la desobediencia de su Almirante. Y el 9 de noviembre le escribe:

Y así os encargo y mando que sin falta hagáis aderezar aquel número de navíos… Y para salir de dudas y ir sobre fundamento cierto, me avisad el día preciso en que pensáis tener a punto el dicho número de naos que a los 2 de Noviembre ordené[773]…

¡Ya había pasado medio año desde que en el mes de mayo le había instado a hacerlo! Ahora sí que se había dejado escapar el veranillo de San Martín. Ahora sí, mediado noviembre, el invierno se echaba encima, y el Rey no puede menos de quejarse por no haber sido obedecido:

Y a lo que de nuestra mano decís del riesgo y ventura a que se va, navegando en medio del invierno…, tampoco hay que responder más de sentir este peligro, que quizás no fuera tanto a haberse hecho luego en llegando[774]…

Mas, como los días iban pasando, el peligro no era sólo el invierno, sino también que, con tanta dilación, los víveres almacenados para la Armada se estropeasen y que los marinos y soldados enfermasen:

Sólo os acuerdo aquí —escribía el angustiado Rey— el peligro que se corre de que a poco más que se tarde, enferme toda la gente de mar y guerra y pegue la mala salud a la gente de la tierra y consuma la vitualla en el puerto y falte para el viaje y que se acabe el dinero, con que pasaría todo con tan grave daño y vergüenza[775]…

¡Por los clavos de Cristo!, que el Almirante fijara una fecha de una vez por todas. Pero lo que el Rey temía, ocurrió: empezó a enfermar la gente de la expedición[776]. Aun así, el 12 de diciembre el Marqués da una primera fecha: en veinte días tendría aparejada la Armada para su salida[777]. Eso hubiera supuesto hacerlo a finales de año.

No fue así. El Rey se lamenta, impotente. El enemigo había tenido todo el tiempo del mundo para prepararse, y el factor sorpresa se había perdido. Es más, existía el riesgo de que fueran ellos, los ingleses, los que atacasen España:

… que sería daño y vergüenza intolerable[778].

De forma que estaba decidido: en cuanto el Marqués recibiese un propio del Rey —sería el conde de Fuentes—, saldría a la mar sin más excusa. Orden a la que Santa Cruz contestó que ya tenía fijada la fecha del 1 de febrero, pero no dejando de advertir otro fallo y grave, pues escaseaba el dinero:

… la falta que hay de dinero para pagar la gente de mar y guerra y navíos[779]…

Eso Felipe II lo sabe. De ahí su exhortación a las Cortes de Castilla para que hicieran un último esfuerzo:

Pues no va en ello menos que la seguridad de la mar y de las Indias y de las flotas dellas, y aun de las propias casas[780].

Pero, naturalmente, ya el Rey no se fía de su Almirante y le manda su emisario, con instrucciones personales. En suma, la destitución de Santa Cruz ya era un hecho y su relevo por el duque de Medina-Sidonia.

Lo que ocurrió fue que Fuentes se encontró con lo inesperado: con un Almirante gravemente enfermo, enfermedad que podemos sospechar que en parte se debía a ver cuán distinto a lo que pretendía era lo que se estaba fraguando y a qué dudosa aventura le empujaba su Rey. De todas formas, fiel a su actitud con Felipe II, también Santa Cruz puso trabas a la misión de Fuentes: que se había de esperar a las naves surtas en Sevilla, replicándole Fuentes:

Mirad mi instrucción y veréis que aun de las urcas habéis de dejar las que no fueren muy a propósito, por no aguardar a poner las demás a punto. Volvió a pasar los ojos tres veces por el remate de mi comisión, no sé a qué fin: halléle en la cama[781]…

Pero ya la salud del Marqués, tan gastada, no daba para más. El 9 de febrero fallecía, y las cosas de la Armada tomaron un rumbo inesperado: que a su frente se pusiera un hombre que jamás había navegado y que nada entendía ni de mar ni de guerra.

Que tal sería la peregrina decisión de Felipe II al nombrar al duque de Medina-Sidonia como sucesor de Santa Cruz en el mando de la Armada.

Ése sería el último capítulo de la más desacertada y desventurada historia, aunque, si se quiere, guardando cierta lógica con el planteamiento de que todo debía salir bien, puesto que la Armada era cosa de Dios.

¿Cómo lo tomó el Duque? ¿Cómo recibió la noticia de verse designado para aquel destino que le había de hacer entrar en la gran historia? Sabemos que un excelente marino, ya incorporado a la escuadra, Juan Martínez de Recalde, ansiaba tal ascenso, y así se lo había expresado al Rey cuando se produce la muerte de Santa Cruz:

… que con verdad puedo decir que en aquella mar no tiene V.M[d]., de mi calidad, persona que más plática sea y más la haya navegado[782]…

Pero otros eran los planes del Rey, y así Recalde ni siquiera sería designado para consejero del nuevo almirante de la Armada, el duque de Medina-Sidonia.

El 16 de febrero le llega al Duque la noticia de su nombramiento, que le deja estupefacto. ¿Cómo podía pensarse en él, si no entendía nada de las cosas de la mar? Tan marinero era, que se mareaba cuando subía en una nave. Tampoco andaba bien de salud. Además, ¿qué condiciones tenía él para dirigir una empresa de aquella magnitud? Al secretario Idiáquez confía sus limitaciones:

… quisiera tener las partes y fuerzas que para el mucho servicio serán forzosas…

Pero ¿cuál era la realidad?

… Señor, yo no me hallo con salud para embarcarme, porque tengo experiencia de lo poco que he andado en la mar, que me mareo…

No era una mera disculpa, un remilgo de quien tratara de disimular su apetencia de mando. Era la misma verdad. Por ello, tan gran disparate era aceptar el cargo, que su propia conciencia le hacía protestar:

… porque siendo una máquina tan grande y empresa tan importante, no es justo que la acepte quien no tiene ninguna experiencia de mar ni de guerra, porque no lo he visto ni tratado…

Si lo hiciera, en nada podría tomar decisión cierta y clara, teniendo que orientarse por otros, sin saber qué consejo seguir:

Y así, Señor, todas las razones que hago son tan fuertes y convinientes al servicio de S.M[d]., que por el mucho [servicio] no trataré de embarcarme…, que he de dar mala cuenta, caminando en todo a ciegas y guiándome por el camino y parecer de otros, que ni sabré cuál es bueno y cuál es malo, o quién me quiere engañar o despeñar…

E insiste con el secretario:

Y así entiendo que S.M[d]., por lo que es su grandeza, me hará merced, como humildemente se lo suplico, de no encargarme cosa de que ciertamente que no he de dar buena cuenta, porque ni lo sé ni lo entiendo, ni tengo salud para la mar, ni hacienda que gastar en ella[783].

¿Cómo se puede entender que, tras esas advertencias, el Rey todavía pensara en el magnate andaluz para dirigir la Invencible? Cierto que la última disculpa de Medina-Sidonia —lo de no tener hacienda— podía sonar a que se le recompensara bien por tamaño servicio, pero no bastaba para dejar de confrontar en qué medida era práctico en cosas de mar y de guerra. En todo caso, sin esperar a más averiguaciones, Felipe II le ordenó que saliese al punto para hacerse cargo del mando de la Armada surta en Lisboa, y con toda presteza para emprender la jornada el 1 de marzo[784].

La orden del Rey, fechada a 18 de febrero, se cruzó con la carta del Duque a Idiáquez, pero después pudo anular su orden y no lo haría. Y no hay forma de comprender qué llevó al Rey a tamaño disparate, poniendo no ya la victoria, sino la misma suerte de vida o muerte de tantos miles de hombres en persona tan inhábil. Sólo puede acudirse a la frase de los antiguos: que los dioses ciegan a los que quieren perder.

Eso sí, no dejó el Rey de encarecer al Duque la importancia de la misión, de tal modo que, si no fuera lo que importaba su presencia en la corte, él mismo se hallaría en ella.

Es un fragmento digno de recogerse, aunque sea dudosa la sinceridad regia:

Y creed que de tal manera considero la importancia de esta jornada —le dice al agradecerle que al fin aceptase el mando—, que si yo no fuera menester tanto acá, para acudir a lo que para ella y otros muchos casos es menester, holgaría mucho de hallarme en ella…

¿Cómo podía decir tal cosa quien por entonces hacía saber a su yerno, el duque de Saboya, que los reyes no debían ir a la guerra, sino mandar a sus generales? Porque si hubiera victoria, sería también para él, y si derrota, podía cargar su desprestigio al debe del general vencido[785].

Y de su propia mano añadiría en posdata:

Muy confiado estoy que, con vuestro gran celo y cuidado, os ha de suceder todo muy bien; y no puede ser menos en causa tan de Dios como ésta. Y con esto y lo que aquí se os dice, no hay por qué llevéis cuidado de nada[786].

Evidentemente, la seguridad de tener a Dios a las espaldas podía llevar a tan desatinada decisión. Acaso, también, porque Felipe II confiara en que la Armada no tendría que combatir con la inglesa para cumplir su misión de facilitar a Farnesio su paso a Inglaterra. Y así, al augurarle la victoria, pues llevaba tan gruesa Armada, le añade:

Esto del combatir se entiende si de otra manera no se puede asegurar al duque de Parma, mi sobrino, el tránsito para Inglaterra; que pudiéndose sin pelear asegurar este paso, por desviarse el enemigo o de otra manera, será bien que hagáis el mismo efecto conservando las fuerzas enteras[787].

Lo demás es historia conocida y particularizada miles de veces[788]. Medina-Sidonia zarpó de Lisboa con la flota el 20 de mayo de 1588, con 130 naos, de ellas en torno a 12 galeras; una flota más de guerreros que de marinos, pues los soldados sobrepasaban con creces a los marineros: alrededor de 19 000 de los primeros frente a 8000 de los segundos. A la altura de La Coruña, recios temporales la pusieron a punto de perderse, llevando a Medina-Sidonia, seguro ya del desastre, a suplicar al Rey que desistiera de la empresa, tomando algún acuerdo con la reina Isabel, y eso en estos apretados términos:

Ir a cosas tan grandes con fuerzas iguales no convendría, cuanto más siendo inferiores como hoy lo están, y la gente no tan práctica como convendría, ni los oficiales… Y así crea V.M. que esto está muy flaco. Y no engañe a V.M. nadie con decirle otra cosa.

De ahí su lamento:

¿Cómo se va bien a esta empresa con lo que se lleva?

Y su petición:

… remediando estos inconvenientes que se ofrecen con tomar algún medio honroso con los enemigos o asegurando más esta jornada[789].

Pero no fue oído, y hubo de seguir su rota-derrota a las aguas del canal. Entre el 21 y el 25 de julio tuvieron lugar los combates con la armada inglesa que mandaban Howard y Seymour. Y ocurrió lo previsto por el Duque: la superioridad naval inglesa era tal que jamás pudieron los españoles acercarse a ella, sufriendo mucho con la fuerza artillera del contrario. En su informe al Rey sobre la batalla entablada, el Duque pone de manifiesto lo sucedido: una y otra vez las naves españolas trataron de abordar a las inglesas, sin conseguirlo. Valiéndose de su mayor velocidad, las inglesas desarbolaban a las españolas con su fuego de artillería, al que inútilmente contestaban las españolas, incluso en su desesperación con sus mosquetes y arcabuces. Refugiada en el puerto de Calais, mostró ser incapaz de permitir el proyectado paso de Farnesio a las islas, quien se negó a intentarlo en tan precarias condiciones. La táctica inglesa de hostigar a la Armada con brulotes, con peligro de que las llamas la abrasasen, obligó a Medina-Sidonia a dejar su refugio, internándose en el mar del Norte, como resolución desesperada, bien reflejada en su despacho. Todo parecía mejor a enfrentarse de nuevo con la armada inglesa:

Esta armada —escribía Medina-Sidonia al Rey el 21 de agosto— quedó tan destrozada y desbaratada que pareció ser el mayor servicio que podía hacer a V.M. el salvarla, aunque fuese aventurándola tanto como en este viaje se hace, por ser tan largo y de tanta altura.

Sin embargo, Alejandro Farnesio le propuso otro plan, que Medina-Sidonia no aceptó: que invernase en puertos de la Hansa, lo que permitiría ganar las islas que dominaban los rebeldes de los Países Bajos y posibilitaría rehacerse a la Armada para un nuevo intento contra Inglaterra, y de ese modo abandonar un proyecto tan peligroso, como era dar aquel rodeo de las islas Británicas, navegando por el siempre alborotado mar del Norte:

… que pues había perdido el Canal, sin poca esperanza de volver a él, no tomase tan largo camino por el Mar del Norte armada tan maltratada, como al cierto mostraban los mejores galeones de ella perdidos[790].

Sombrío futuro, pues, con aquella rota-derrota por el mar del Norte, dando tan gran rodeo, bordeando las costas de Escocia, para regresar a España. Pero ¿acaso no era eso mejor que enfrentarse de nuevo con la armada inglesa? Ese sí que sería desastre seguro:

… pues habiendo faltado la munición y los mejores bajeles, y habiéndose visto lo poco que se podía fiar de los que restan y ser tan superior el Armada de la Reina en el género de pelear de ésta, por ser su fuerza la del artillería y los bajeles tan grandes navíos de vela, y la de V.M. sólo en la arcabucería y mosquetería tenía ventaja. Y no viniéndose a las manos, podía valer esto poco, como la experiencia lo ha demostrado[791].

Ése era también el testimonio de un oficial de la Armada, mandado a Idiáquez:

El enemigo nos aventajaba mucho en barcos mejores que los nuestros, mejor diseñados con mejor artillería, artilleros y marinos[792].

El 23 de septiembre, Medina-Sidonia entraba en el puerto de Santander con los restos de la Armada, después de terribles sufrimientos y de navegar por mares desconocidos, casi sin provisiones ni agua, dando la vuelta a las islas Británicas y a Irlanda. Cuatro días después daba cuenta a Idiáquez del desastre sufrido en términos tales que evidencian, mejor que ninguna otra prueba, la increíble imprudencia del Rey al encomendarle la empresa, y todo el disparate en que su fanatismo metió a la Monarquía. Y el Duque se lo reprocha al Rey clara y abiertamente, en la carta al secretario, que sin duda tampoco estaba sin culpa:

Mi falta de salud se va continuando y así para ninguna cosa soy de provecho. Y en ninguna manera, cuando la tuviera muy entera y muy firme, me embarcara. Porque S.M. no se ha de servir de que yo me acabe tan sin género de provecho a su servicio, por no saber de la mar ni de la guerra. Así V.S. me tenga por olvidado en todas estas materias y le suplico, pues Nuestro Señor no se sirvió llamarme a esta vocación, no se me ponga en ella; pues ni con mi conciencia ni con mi obligación podré cumplir, como tantas veces lo tengo apuntado a V.S, a quien suplico, con las veras todas que pueda éste su servidor, que con mucha entereza me favorezca en esta pretensión con S.M. tan justa. Pues de su ánimo y clemencia espero que no querrá que se acabe quien con tantos veras ha deseado servirle y procurándolo.

¿Confiaba realmente Medina-Sidonia en que a Felipe II le quedara un átomo de sentido común o de bondad? Parece que no las tenía todas consigo, pues al secretario le hace la suprema confidencia: estaba dispuesto a desobedecer al Rey, si no le daba licencia para irse a su casa, aunque le costase la vida:

Y en las cosas del mar, por ningún caso ni por ninguna vía trataré de ellas, aunque me costase la cabeza, pues será esto más fácil que no acabar en oficio que ni sé ni entiendo…

Y terminaba, angustiado:

Estoy con tanta flaqueza que no puede ir ésta de mi mano, ni puedo pasar de aquí[793].

De ese modo acabó la disparatada empresa de Inglaterra, que Felipe II no quiso acometer en tiempos de Pedro Menéndez de Avilés, cuando las fuerzas eran superiores, o con Santa Cruz, tras la euforia de la victoria de las islas Terceras, para hacerlo a la muerte del gran marino, supliéndolo de mala manera con quien ni quería, ni sabía: con aquel pobre duque de Medina-Sidonia que se mareaba al subir a un barco.

Así que no sabe uno de qué maravillarse más, si de la resignación del vasallo o de la imprudencia del Rey y de sus consejeros, en particular del secretario Idiáquez.

Pero aún es preciso plantearse algunas otras cuestiones, como en qué medida el desastre del 88 afectó a la Europa occidental; quizá también, entrando en el terreno de los providencialistas, si fue bueno o malo tal resultado, y no me refiero tan sólo a los cortados por el patrón de la corte filipina. Se puede suponer que Isabel y sus cortesanos lo vieran como un signo divino de que se hallaban en el buen camino, y en cierto sentido tenían razón para pensar así. Las rutas del mar estaban abiertas y ésas asegurarían la grandeza de Inglaterra. Y para conseguirlo habían seguido los pasos correctos: la adecuada preparación para la guerra que se avecinaba, poniendo a un hombre como John Hawkins al frente de la reorganización de la armada y con tiempo suficiente: en 1578, cuando ya se veía venir que la incorporación de Portugal a la Corona filipina era cosa de poco tiempo y, con ello, el enfrentamiento abierto entre los dos Estados. Porque constatar un hecho no es nada, o casi nada, si no nos lleva a las oportunas reflexiones. Como europeo, o simplemente como hombre, tengo que constatar que el desastre del 88 vino a demostrar que el ingenio se impuso a la fuerza bruta, y que, desde luego, la derrota de la España inquisitorial abrió caminos espléndidos a la Europa libre y aventurera para su expansión por todo el mundo y para la creación de sociedades más justas, salvando los estrechos principios que aherrojaban a la sociedad europea. Los mismos hombres aquejados del providencialismo podían mirar en España el 88 como un castigo divino. Si Dios había vuelto las espaldas a España sería porque algo había que cambiar.

Sin embargo, todo siguió igual. A lo sumo, el Rey dio en pensar, como hemos de ver, que era culpable por el affaire Antonio Pérez, cuyo proceso seguía estancado.

Y eso, aunque verdad, no era entrar en el fondo de la cuestión.

Conocida es la frase atribuida al Rey de que no había mandado su Armada a luchar contra los elementos. Cierta o no, la verdad es que las furiosas tormentas del golfo de Vizcaya y del mar del Norte hicieron mucho daño a las naos españolas, en gran parte porque tales navíos no estaban preparados para navegar en aquellas aguas, ni tampoco sus marineros, en buena medida acostumbrados al Mediterráneo; pero, evidentemente, la causa principal del desastre estribó en que la Armada Invencible era muy inferior a la inglesa, en esos dos aspectos ya comentados: velocidad y potencia de fuego. La Armada del Rey estaba pensada para un acercamiento al enemigo que permitiese el abordaje, donde pudieran jugar los arcabuces y los mosquetes de los tercios viejos; así había ocurrido en Lepanto, con un resultado excelente.

Pero Lepanto era el pasado, el tipo de guerra naval en que se aplicaba la táctica terrestre. Y con la Armada Invencible nacería una nueva era de la guerra naval, la que utilizaba con toda su fuerza las naos, donde el marino era el principal y casi único protagonista.

¿Hubo culpables del desastre? No, en verdad, el duque de Medina-Sidonia, que bien había advertido al Rey que nada entendía de las cosas del mar, ni tampoco sabía bien de quién aconsejarse. Felipe II mandaría castigar a su consejero principal, Diego Flores Valdés, por cuya culpa se había perdido la capitana de don Pedro de Valdés, al no querer socorrerla, pérdida que dañó la moral de la Armada Invencible, aunque es muy dudoso que el hecho fuera determinante, como entendieron algunos de los protagonistas: