[220][221],

[220][221],Y a hemos visto que Luis de Ortiz pedía una gran reforma social que favoreciese al mundo laboral, descargando de impuestos a la humilde clase trabajadora: los pecheros, en los términos del tiempo. Pero la realidad era muy otra. La realidad era que aquella sociedad estaba dividida por los privilegios que favorecían a los grupos dominantes, ociosos en su mayoría, o al margen de la productividad económica: la nobleza y el clero.

Unos privilegios que, como es bien sabido, no afectaban sólo al bolsillo, sino también a la justicia, dado el desigual trato que sufría el pechero ante el fisco y ante la ley.

El privilegio, pues, marcaba fuertemente a la sociedad del Antiguo Régimen, pero no hemos de creer que era aceptado con general satisfacción. Bastaría recordar el eco antiseñorial que tienen las Comunidades de Castilla al principio de los años veinte. Y junto con el privilegio, otras dos notas a tener en cuenta, también sumamente diferenciadoras: la extrema desigualdad socioeconómica —con la existencia de una nube de pobres— y el incremento de los esclavos.

La existencia del privilegio —o, si se quiere, la persistencia— es difícilmente comprensible. ¿Cómo se podía sustentar que dos sectores de la sociedad, los nobles y los clérigos, tuviesen un trato de favor frente al fisco? No cabe duda de que el planteamiento arrancaba desde la más remota antigüedad, desde aquella división de la sociedad en los tres grupos: los magistrados, los guardianes y los labradores. Entonces sí se comprendía que los grupos minoritarios, a cuyo cargo quedaba el gobierno y la defensa de la república, fuesen sostenidos por la masa productora, que necesariamente era la que tenía que soportar las cargas que hacían viable la máquina del Estado. A lo largo de la Edad Media el clero y la nobleza habían asumido, en gran medida, las obligaciones y los beneficios inherentes a esos magistrados y a esos guardianes que encontramos en los Diálogos platónicos. Ahora bien, en la Edad Moderna, la Iglesia —en aquella sociedad con tan fuerte carga religiosa— sigue actuando conforme al viejo esquema de rectora moral de la sociedad; no así la nobleza, cada vez más apartada del ejercicio de las armas.

Además, la Iglesia estaba abierta, en principio, a cualquiera, fuese cual fuere su origen social; bastaba con que mostrase alguna aptitud para los estudios. Los ejemplos son abundantes. Escojamos dos, del tiempo mismo de Felipe II: fray Luis de Granada —hijo de una humilde lavandera, eso sí, vinculada a la casa del conde de Tendilla— y san Juan de la Cruz, cuyo entorno familiar era tan humilde (era hijo de una tejedora) que vería a su propio padre morir de inanición. Por otra parte, la Iglesia estaba más estrechamente conectada con el pueblo, a través de sus órdenes mendicantes —dominicos, franciscanos—, y no es sorprendente que en no pocas conmociones populares aparezcan frailes, como en el caso del alzamiento de las Comunidades de Castilla. Cuando san Juan de Sahagún predicó en la corte del duque de Alba, clamó tanto contra los atropellos que sufría aquel pueblo, que el duque le amenazó con recio castigo[214]. Por lo tanto, una Iglesia que no pocas veces hacía de la causa de los pobres su propia causa, frenando a los poderosos.

Estaban, además, las tareas sociales a cargo de la Iglesia, que le llevaban a devolver, a favor del pueblo, parte al menos de las rentas que recibía: hospitales, casas de expósitos, escuelas de la doctrina, colegios mayores. El cardenal Mendoza fundará el Hospital de la Santa Cruz en Toledo, y Tavera, el que llevaría su nombre en la misma ciudad. La Cofradía de San José, a favor de los niños abandonados, que aparece en la Salamanca de fines del Quinientos, estaría amparada por el cabildo catedralicio. Y, en fin, en cuanto a los colegios mayores, los seis que surgen en este tiempo como amparo de los estudiantes pobres son todos fundaciones episcopales, generosamente dotadas por prelados como el obispo Anaya, el arzobispo Fonseca o los obispos de Cuenca y Oviedo. Sin olvidar que Cisneros y Valdés, dos arzobispos, fundarían sendas Universidades. Por ello, así como por el respeto que se sentía al ministerio sacerdotal, el pueblo —la masa pechera— llevaría mejor el privilegio de que gozaba la Iglesia, tanto en cuanto a que estuviese exenta de pagar los servicios votados por las Cortes, como en cuanto que tuviese derecho a cobrar los diezmos procedentes de sus ingresos, sin que faltasen, por supuesto, quejas puntuales en determinados momentos. Y tampoco se puede silenciar que el celibato de la Iglesia evitaba generalmente que su status social pasase de padres a hijos. Hubo excepciones, cierto, como cuando el viejo arzobispo Fonseca consiguió ver a su hijo nombrado arzobispo de Santiago. Pero en la misma presión ejercida por Fernando el Católico sobre Roma, para que tal consiguiese, se echa de ver cuán raro era el caso:

… bien conozco —reconocía el Rey a sus embajadores en Roma— que éste es caso muy raro[215]…

Pero ¿qué hacer? Se trataba de contentar a quien tanto había servido a la Corona, gobernando gran parte del reino de Galicia, tan áspero y difícil:

… la gente de aquella tierra es feroce[216]…

Mas, en general, aquellas dignidades no estaban vinculadas a linajes nobiliarios, cambiando de manos a la muerte de sus beneficiados.

Otra cosa era lo que ocurría en el sector nobiliario. De entrada, al desvincularse en su mayoría del servicio de armas, al quedar el oficio de la guerra a cargo de la propia Corona, decaía aquel argumento del porqué de sus privilegios. Para el noble ya otra sería la razón a tener en cuenta: la cuna. Y la cuna como algo sagrado, porque se entendía que venía impuesta por Dios.

Ésa fue la altiva afirmación de la alta nobleza reunida en Toledo, cuando fue convocada por Carlos V en 1538, para que aprobase el nuevo impuesto de la sisa:

Que aunque S.M. pueda hacer con favores y mercedes ricos a los hombres, al que nos hizo Dios caballero de linaje, no le puede hacer S.M. hijodalgo[217]…

El Rey no podía degradar al caballero, que debía su linaje a quien estaba por encima: al mismo Dios.

Era Dios quien, por sus secretos designios, ponía a cada cual en un determinado sector social, lo que recogería la sentencia popular «cuna y mortaja, del cielo baja».

Es más, la nobleza aspiraba a que ese linaje suyo fuera reconocido también en el cielo, superando así el concepto de que la muerte igualaba a los hombres. Los visitaba a todos, a su capricho, pero no por ello los igualaba. ¿De qué otro modo puede, si no, explicarse el epitafio de los Monroy, tal como puede leerse en la Capilla Anaya de la catedral vieja de Salamanca?:

Aquí yacen los señores Gutiérrez de Monroy y doña Constanza de Anaya, su mujer, a los cuales dé Dios tanta parte del cielo como por sus personas y linajes merecían de la tierra.

Estaba además el hecho de que la nobleza se mostraba harto más insolidaria. No se contentaba con lo heredado; trataba de aumentarlo, entre otros motivos, porque, ante el súbito acelerón de los precios, veía disminuir el poder adquisitivo de sus rentas, y trataba de aumentarlas, aunque fuese por procedimientos abusivos. En general, no producía ni negociaba con sus caudales, limitándose a gastar sus grandiosas rentas, conforme al juicio de la época, bien exteriorizado por el obispo de Mondoñedo, fray Antonio de Guevara:

El oficio… del caballero es dar, porque el día que el caballero comienza a atesorar hacienda, aquel día pone en pregones su fama[218].

Es cierto que en ese apartado nobiliario hay una escala apreciable y que el término nobleza puede llamar a engaño, ya que hoy en día nos valemos sólo de él para aludir a cualquiera que posee un título, como conde, marqués o duque; mientras que en el Antiguo Régimen eso constituía un apartado que podríamos definir como alta nobleza, encontrándonos además con otros escalones, como caballeros e hidalgos. Los hidalgos en principio no tenían derecho al honroso distintivo del don, pudiendo reprocharse a Cervantes que tal diera a Quijano antes de ser armado caballero. Pero lo sustancial era la enorme diferencia existente entre el poderío socioeconómico de la alta nobleza —unos pocos, como veremos— y los miles de hidalgos cada vez más pobres, desventurados y famélicos.

Y a los documentos medievales distinguían esa alta nobleza de forma gráfica: los ricos homes. Carlos V, en un claro intento de controlar a gente tan poderosa, los clasificaría en Grandes y Títulos, especificando cuántos y cuáles eran unos y otros: 25 Grandes y 35 Títulos. Entre los primeros estaban los más destacados de aquella alta nobleza, como los duques de Alba, Infantado, Medinaceli o Medina-Sidonia; entre los segundos, la mayoría de los marqueses y condes, salvo que por una gracia especial el Rey los hubiera aupado a la categoría de Grandes (tal, el conde de Benavente). En todo caso, 60 linajes en la cumbre, dominando inmensos territorios, con pleno señorío, donde gobiernan, cobran rentas y administran justicia como si fueran reyezuelos. Con Felipe II incrementarán sus cifras hasta cerca de un centenar.

Podíamos entrar en las minucias que protocolariamente los diferenciaban: unos eran «los primos del Rey»; los otros, los «parientes»; por lo tanto, gozando de esos grados de la gran familia con que desde la corte se trataba de gobernar la Monarquía, y está claro que el nombre de hermano quedaba reservado para los otros soberanos de la Cristiandad, lo cual, además, con frecuencia era cierto, por los enlaces realizados entre las diversas cortes: Leonor y Catalina, las hermanas de Carlos V, desposando con los reyes de Francia y de Portugal, respectivamente, eran ejemplo de ello.

Una primera consideración: esos Grandes y Títulos, esos magnates (esos ricos homes) son poseedores de inmensas fortunas que heredan por el principio del mayorazgo; de ahí la diferencia entre el primogénito y los demás hijos del mismo tronco familiar, los segundones; el primero lo heredaba todo, los otros tenían que buscarse la vida por diversas vías, como la Iglesia o el servicio a la Corona. Aquí sí que acudir al testimonio de aquel singular personaje de la época, fray Antonio de Guevara, es verdaderamente aleccionador. Con ocasión de que un segundón de los condes de Buendía, a la muerte de su hermano primogénito, pasó a representar su linaje, le advertiría:

Acordaros, señor, que os sacó Dios de enojos a descanso, de pobre a rico, de pedir a dar, de servir a mandar, de miseria a opulencia, de ser don Pedro a llamaros conde de Buendía; por manera que debéis a Dios, no sólo el estado que os dio, mas aun la miseria de que os sacó[219]…

La cosa estaba clara: el segundón, a verlas venir; el primogénito, en la cumbre de toda fortuna. Era la diferencia entre la miseria y la opulencia. Sin duda, Guevara exageraba sobre la miseria del segundón —eso no podía permitirlo la misma honra del linaje—, pero estaba en lo cierto en cuanto a la opulencia del jefe de la casa. Y también acertaba en cuanto a ponerlo todo en manos de Dios. Ésa era la interesada consigna —por otra parte, sentida y compartida— de la Iglesia, que venía a justificar el porqué de sus privilegios, ya que nadie podía discutir los secretos designios divinos; antes bien, éstos por todos debían ser acatados.

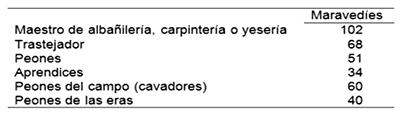

Inmensas fortunas las de aquel puñado de poderosos: en torno a los cien mil ducados de renta se les suponían a fines de siglo, un año con otro (dependía de las cosechas), a los titulares de los ducados de Alba o del Infantado; aún mayores, al duque de Medina-Sidonia. Cifras que nada dicen si no las vertemos a la moneda común en que se pagaban los salarios de los trabajadores: en torno a los cuarenta millones de maravedíes. Ahora bien, cuando el Ayuntamiento de Madrid ha de poner tasa a los jornales de los obreros de la construcción en aquellos años de los sesenta que contemplan el despliegue de la Villa como corte de la Monarquía, marca estas cifras:

Dado que esos jornales eran por días trabajados (por las jornadas) y teniendo en cuenta las numerosas fiestas religiosas, un maestro de obras no ganaría al año más de 30 000 maravedíes, y el peón, sobre los 15 000 maravedíes. Ahí sí que se nota ya la enorme diferencia con los 40 millones de renta de los grandes linajes.

Tengamos en cuenta otros salarios, tales como los que se derramaban en el ámbito de la administración de la justicia: sabemos que el presidente de la Chancillería de Valladolid —uno de los cargos más altos, sólo superado por los consejeros de los grandes Consejos— cobraba 600 000 maravedíes en 1554; un regente de Audiencia (en 1570), 200 000 maravedíes, mientras que el portero tenía asignada la cuantía de 20 000 maravedíes; por lo tanto, en las grandes diferencias de los sueldos se establecían también las desigualdades de las personas. Era la norma de marcar los contrastes, de imponer por todas las vías las prepotencias de las jerarquías.

De ahí el despliegue de su poderío que hace la alta nobleza, de su lujo escandaloso, de su boato y poderío, cuando la ocasión se lo deparaba, como cuando el duque de Béjar acudió en 1526 a la raya de Portugal a recibir a la emperatriz Isabel, o cuando el duque de Alba festejó en Salamanca a los príncipes Felipe y María Manuela, recién desposados; un alarde de riqueza que nos describen los cronistas, que debía dejar estupefactos a los contemporáneos y que venía a ser como una muestra de aquel invencible poderío. ¿Quién podía atreverse con tan poderosos señores?

Las colgaduras riquísimas de oro y seda… y otras cosas de supremo precio —cuenta Sandoval del aparato con que Medina-Sidonia había acudido en 1543 a recibir a la princesa María Manuela de Portugal— que si bien pudiera contarlas por menudo, las dejo por no cansar ni cargar la historia…

Pero, aun así, no se resiste a detallar cómo llegó el Duque:

… el cual venía en una riquísima litera, y los frenos y clavazón de los machos que la traían eran de oro[222]…

Formidable poderío económico, doblado con el social del gobierno de tan amplios señoríos como los que tenían aquellos Grandes. Un poderío que se incrementaba con el desempeño, por parte de muchos de ellos, de altos cargos de la Monarquía. No pocos eran consejeros, si no del Consejo Real, donde regía la consigna imperial de no meter a los Grandes —en realidad, algo impuesto ya por los Reyes Católicos—, sí del Consejo de Estado. Los virreinatos les estaban generalmente reservados. Y sus sueldos eran, no hay que insistir en ello, verdaderamente cuantiosos, sobre todo los vinculados a las Indias. Así, el virrey del Perú gozaba de 32 000 ducados anuales, y todavía Felipe II, cuando propone a Carlos V que nombre en 1554 al marqués de Cañete, le pide que incremente sus ingresos hasta los 40 000 ducados; por tanto, nada menos que quince millones de maravedíes (mil veces más que lo que venía a ganar en Castilla un humilde peón de albañil).

Aun así, esa alta nobleza no tiene escrúpulos en apretar las tuercas a sus vasallos, para obtener más y más ingresos. Algo que sabemos por la valiente denuncia de algunos hombres del tiempo, verdaderamente casi temerarios al atreverse a enfrentarse con ellos, como cuando san Juan de Sahagún lo hizo nada menos que con el duque de Alba, a finales del siglo XV, como ya hemos señalado, y ello fue tomado justamente como claro indicio de cuán santo era el fraile, pues, habiendo sido llamado a la villa ducal de Alba para predicar, se atrevió a reprochar al Duque —que estaba presente en la iglesia— los pesados impuestos que ponía a sus vasallos:

… diziendo contra los señores que tenían vasallos, del modo que los molestaban con empréstidos, imposiciones y servicios, cosa que no se podía ni sustentar ni sufrir y que eran causa de que los bandos estuviesen en pie, dando amparo a gente suelta y de mala vida, defendiendo y sustentando a la sin razón del mundo.

¡No lo hubiera dicho! Que el Duque estaba presente en la iglesia, y así le llamó al punto cuando acabó el acto religioso y, con voz amenazadora, le dijo:

Padre, bien habéis hoy empleado vuestra lengua, pues habéis hablado descortésmente…

Y, cargado de ira, añadió:

Pues no tenéis rienda en vuestro hablar, no sería mucho que os castiguen, cuando menos penséis, en un camino[223]…

En este punto y hora, nada como seguir el relato de la crónica:

Respondió el Santo con mansedumbre:

—Señor, ¿yo, para qué me subo al pulpito? ¿Para qué me pongo a predicar? ¿Para decir verdad o para decir lisonjas? Vuestra Merced sepa que al predicador evangélico le conviene decir verdad y morir por ella…

Añadiendo a éstas otras muchas en favor del predicador evangélico (No lo entiende así el mundo que pensara que la predicación es entretenimiento y no más)[224].

No estamos ante una excepción. Los grandes señores, como los medianos, no se contentaban con sus rentas y señoríos; antes trataban de aumentarlos aunque fuera por las bravas. Si hemos de creer a Juan de Arguijo —y quizá debamos hacerlo, pues lo refiere no como una denuncia, sino celebrando el hecho—, el duque de Nájera había redondeado sus dominios con unos lugarejos de una pobre señora. Apretado en su lecho de muerte por el confesor para que los restituyera, llamó a su hijo y heredero y le dijo:

Hijo mío, el padre me encarga la conciencia que restituyas los tales lugares. Yo te lo ordeno, y te pido la palabra de que harás este bien por mi alma. Esto es lo que debo hacer como cristiano…

No quedó allí la exhortación del padre al hijo, en la que el Duque reconocía su falta. Después de eso, haciendo rebrotar su temple dominador, o lo que él entendía en cuanto a lo que debía a su linaje, le añadió a su hijo:

… pero si fuese que tú yo, juro a Dios que antes me dejase rayar que los restituyese. Ahora haz tú lo mejor que te estuviese, que yo he cumplido con lo que estoy obligado[225].

Y a ese tenor, tantos otros grandes y medianos de cuyos abusos tenemos noticia por otras vías documentales, como la que nos da el Archivo de Simancas sobre los vecinos de Altarejos (un pequeño lugar del corregimiento de Huete), huidos de su villa en 1495:

… por los muchos agravios e injusticias, fuerças robos e injurias que diz que les tienen fechas e faze Diego del Castillo, cuyo es el lugar… tomándoles sus bienes, apaleándoles e descalabrándoles[226]…

Por esas fechas, en el reinado de los Reyes Católicos, era frecuente que señores grandes y medianos tratasen de aumentar sus dominios con toda clase de extorsiones. Como si se tratara de las secuencias de un filme del Oeste, trasladado a los campos y los montes de la España contemporánea de Colón, asistimos a la violencia desatada por el «malo» de turno, que consigue espantar a los lugareños, ahuyentándolos de sus lugares. Con un plan astutamente elaborado, lo primero era conseguir que las aldeas se despoblasen, para incorporarlas más fácilmente a su señorío; al tiempo que se incrementaba la población de la capital del señorío, a cuya «protección» acudía aquel aldeanaje aterrorizado; tal ocurría, por ejemplo, en el campo de Salamanca a finales del siglo XV[227].

¿Cambió el panorama en el Quinientos? No demasiado, si hemos de creer a la denuncia que nos hace Alfonso de Valdés, cuando pone en boca de un gran señor cuál era su modo de vivir:

Como los otros: comer y beber largamente y aun a ratos no me contentaba con mi mujer, y todo mi cuidado era de acrecentar mi señorío y sacar dinero de mis vasallos[228].

Las arbitrariedades de estos grandes señores, tanto más absurdas y más vacías de sentido cuanto mayor era su poderío, eran tan numerosas que llenan las páginas de los narradores de la época, como Timoneda, Zapata, Juan de Arguijo y tantos otros; el que quiera conocerlas, que se asome a esos relatos de la vieja España[229]. Yo destacaría solamente una, que da la medida de lo que era la mentalidad de aquellos poderosos. En este caso, la del conde de Benavente, que vivió bajo Carlos V: estando enfermo de tercianas y obligado a guardar cama, ideó matar el tiempo haciendo una particular cacería. La ballesta bien armada, cuando algún paje le enojaba hacía que le atasen una almohada de seda al trasero y allá le asestaba sus tiros de ballesta, haciéndole saltar de lo lindo, para su diversión, y como alguno quedaba lisiado, la condesa, compadecida, cambió la seda por lana, para que el golpe no fuese tan recio. Aun así, ante tamaños ballestazos, el paje afectado debía saltar de un lado a otro de la estancia, como si se tratara de un gamo acosado en el bosque. Y el doctor López de Villalobos, que nos transmite este lance, comenta:

Desto había tan gran placer el Conde, que deseaba que hubiese muchos delincuentes[230].

Puede pensarse en exageraciones de los cronistas, ávidos de contar cosas sorprendentes y raras. Pero que es el reflejo de aquella realidad, lo prueba el que se contaban no para recriminar, sino para divertir, más como donaires que hicieran reír que como majaderías que había que vituperar, como si los propios autores de aquellas hazañas estuviesen orgullosos de ellas y que a nadie causaba desasosiego ni pesadumbre que se rememorasen, hasta el punto de que fuesen atribuidas a personajes concretos, sin temor a sus represalias (de ellos o de sus deudos y allegados).

Y eso era, acaso, lo más sorprendente y penoso: que se estuviera creando un ambiente general de complicidad con tamaños desafueros.

Ahora bien, para darnos cuenta de su impacto, conviene que nos hagamos idea del alcance que tenía la España señorial. No olvidemos que eso no afectaba sólo a los territorios dominados por la alta nobleza; también al llamado señorío eclesiástico y al de las cuatro Ordenes Militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. Sin pretender una absoluta precisión, digamos que, a grandes rasgos, en Galicia y en el Tajo medio predominaba el señorío eclesiástico (los dominios de los arzobispos de Santiago y de Toledo eran verdaderamente formidables), mientras que las Órdenes Militares castellanas de Santiago, Alcántara y Calatrava dominaban la Extremadura meridional y La Mancha. Las provincias de Benavente y Salamanca, en el antiguo reino de León, Guadalajara, Murcia y la Baja Andalucía, caían bajo el dominio de los grandes señores: conde de Benavente, duques de Alba, Béjar e Infantado, y linajes de los Fajardo y de los Medina-Sidonia, respectivamente. Bajo los Austrias mayores se procederá a una evolución de esos señoríos, con la venta de lugares de dominios eclesiásticos y de las Ordenes Militares, afianzándose, en cambio, y aun aumentando, los señoríos civiles. Las investigaciones para estos casos son muy precisas; ya hemos indicado que en el siglo XVI en torno a un 20 por 100 de las encomiendas de Santiago y Calatrava pasaron a soberanía civil; fueron ventas promovidas por la Corona, tan agobiada y tan endeudada por sus grandes empresas exteriores. Teniendo para ello que obtener el permiso pontificio, puede rastrearse dicho movimiento de rentas a tenor de las bulas extendidas por los Papas en 1529 y 1536, a petición de Carlos V, y en 1570 y 1574, a ruegos de Felipe II. Las fechas son bien indicativas: la de 1529 precede al viaje de Carlos V para su coronación imperial en Bolonia, mientras que la de 1570 antecede a la lucha contra el Imperio turco, que culminaría en la victoria de Lepanto.

¿Concitaban los señoríos la animadversión de la población? Si hemos de creer a Domínguez Ortiz, en el siglo XVII, no; antes bien se alzan como un refugio, dado el desbarajuste en que cae la Monarquía y la asfixiante opresión del fisco regio; pero no así en el Quinientos, al menos hasta bien entrado el siglo, como parecen probarlo varios testimonios: así, cuando el padre Las Casas trata de reclutar labriegos en Castilla para llevárselos a las Indias, se le ofrecen en su alojamiento vasallos de señorío, proclamando que querían seguirle para que sus hijos viviesen libres.

Y tampoco hay que olvidar el testimonio literario. ¿Qué, si no, nos está indicando el drama lopesco de Fuenteovejuna? Se refiere a algo sucedido a fines del XV, sí, pero celebrado a principios del XVII, con gran eco en el público de ese tiempo.

Y Fuenteovejuna no puede negarse que es todo un símbolo.

En relación con nuestro intento de presentar la España regida por Felipe II, uno de los aspectos principales de esa alta nobleza que tratamos de tipificar es el de sus relaciones con el Estado. Ya hemos visto que el Condestable reclamaba su independencia de la Corona porque nada debía al Rey; el Rey no le había hecho Condestable. Eso se lo debía a su cuna; en último término, a Dios:

… Dios nos hizo caballeros de linaje…

Eso no era del todo cierto. Porque era olvidar el proceso histórico y que en esa creación de los linajes o en su mejora había intervenido la mano del Rey, y a veces no en tan remotos tiempos; así, la casa de Alba había saltado de condado a ducado en el siglo XV.

Lo que sí es fácil de apreciar es el distinto comportamiento de los grandes linajes ante la Corona. En ese sentido, la alta nobleza podría dividirse en dos grupos: el de la cortesana, muy vinculada al Rey y colaborando con él en las empresas exteriores —ocupando altos cargos en la corte, en la milicia o en la diplomacia—, y el de la apartada de la corte, encerrada altivamente en sus enormes posesiones. Prototipos del primer grupo serían, en el Quinientos, el III duque de Alba, del Consejo de Estado, partícipe en tantas acciones bélicas bajo Carlos V y Felipe II, y gobernador de los Países Bajos, o Juan de Zúñiga, conde de Miranda y ayo de Felipe II.

Serían una minoría. La mayoría de aquellos Grandes y Títulos vivían apartados de la corte, incluidos el Condestable y el Almirante. Es posible que en su altivo retiro hubiese influido lo ocurrido en 1522, a raíz de la derrota de las Comunidades. La alta nobleza de Castilla tenía conciencia de que en aquella ocasión había sacado las castañas del fuego a Carlos V, y que a la hora de la paz no había sido debidamente recompensada. Esperando mantenerse en el poder, se encontraron que iban a ser desplazados por un rey joven —entonces Carlos V tenía veintidós años— que quería gobernar en solitario. El Consejo Real les iba a resultar inaccesible, y lo único que obtendrían los más favorecidos serían cargos palaciegos, puestos en el Consejo de Estado y en las Ordenes Militares, o el gobierno de las piezas periféricas. Allí sí sería lo normal ver a titulares de la alta nobleza, como virreyes de Cataluña (tal el marqués de Aguilar) con Carlos V, de Valencia (el duque de Calabria), de Nápoles (el duque de Alba), a mediados del Quinientos, etc. En algún caso de extrema relevancia, también se les podía ver en embajadas, aunque en general esos puestos quedaban a cargo de segundones de la alta nobleza; una excepción fue cuando el conde de Feria representó a Felipe II ante la corte de María Tudor, continuando después en los primeros meses del reinado de Isabel.

Independientemente de que fuese cortesana o enriscada, poseemos una tabla de la valoración que la Corona hacía de aquellos magnates, y es su vinculación con la preciada Orden del Toisón de Oro que Carlos V —dando muestras de su mentalidad caballeresca— realzó en su reinado. Así vemos que fueron nombrados, en sucesivos capítulos de la Orden, junto con otros altos personajes de toda Europa, los siguientes magnates españoles: en 1518, el almirante de Castilla, el condestable, los duques de Escalona, Alba, Infantado, Béjar y Nájera, el conde de Cardona y el marqués de Astorga; en 1531, los duques de Frías y de Alburquerque y el conde de Miranda, y en 1545, el conde de Feria y los nuevos duques del Infantado, Alba y Nájera.

Se aprecian notables ausencias. Una de las más destacadas fue la del conde de Benavente, que la rechazó por extraña a su patria:

… diciendo —al Emperador— que él era muy castellano y que no quería insignias de borgoñones, que Castilla las tenía tan antiguas y tan honradas y más provechosas; que la diera S.M. a quien quería más el collar de oro que las cruces coloradas y verdes con que sus abuelos habían espantado tantos infieles[231]…

En ese reparto de tan alta distinción se aprecia el intento de Carlos V por atraerse a la alta nobleza de esa forma, pero sin involucrarla en el poder, y las resistencias que encontró. Todavía, medio siglo más tarde de su muerte, Sandoval criticaría aquella Orden extranjera, con la que se venían a menospreciar las antiguas y veneradas Órdenes Militares españolas, que además tantas rentas daban a la Corona[232]. Y lo que no cabe duda es que en el forcejeo por el control del poder en Castilla, centrado en el Consejo Real, la Corona apartó a la alta nobleza. No puede afirmarse, como lo hacen algunos, por otra parte notables historiadores —acaso cegados por su línea ideológica—, que la Corona estuviese al servicio de la clase dominante, como parecía ser la alta nobleza. La Corona, sea con Carlos V sea con Felipe II, marca las diferencias. Y su consigna, mantenida a lo largo del siglo, quedará reflejada en el conocido consejo de Carlos V a Felipe II en sus Instrucciones de 1543, respecto al deseo del duque de Alba de entrar en el Consejo Real: que jamás lo permitiera[233].

Ésa es la mayor diferencia que encontramos con el alto clero, porque éste sí que formaba una piña con la Corona. Tenía, frente a la alta nobleza, el hándicap de que sus cargos eran, a lo más, vitalicios; pero, en cambio, la aventajaba en cuanto que a su notable poderío socioeconómico —como detentadores también de grandes señoríos— aunaban un gran poderío político y un mayor predicamento ante la opinión pública.

Sin olvidarnos de los que presidían las principales Órdenes religiosas, ese alto clero estaba sobre todo constituido por los prelados, en sus dos escalones de arzobispos y obispos. Sus cifras son bastante parejas a las de la alta nobleza: ocho arzobispos y 47 obispos. También aquí se puede apreciar el desnivel entre las Coronas de Castilla y de Aragón; así, frente a los cinco arzobispados castellanos (Toledo, Sevilla, Granada, Burgos y Santiago), sólo tres aragoneses (Zaragoza, Tarragona y Valencia), y frente a los 30 obispos castellanos, 17 aragoneses.

Diferencias que se reducían bajo Felipe II, pues creó sólo un nuevo obispado en Castilla (el de Valladolid, en 1595), mientras propuso y obtuvo de la Santa Sede la de seis nuevos en la Corona de Aragón: el de Orihuela, en 1563; los de Jaca y Barbastro, en 1571; el de Elna, en 1573; el de Teruel, en 1577, y, finalmente, el de Solsona, en 1591, siendo posiblemente causa de ello querer la evangelización de la importante población morisca y el de vigilar con mayor eficacia la frontera pirenaica frente a las penetraciones de los hugonotes franceses, muy vivas en este reinado, si hemos de creer a Juan Reglá. Era seguir las instrucciones marcadas por el Concilio tridentino en 1563.

No insistiremos en el capítulo de las rentas, salvo que aquí se observan mayores diferencias que entre la alta nobleza, pues si el arzobispo de Toledo solía tener unos ingresos tan altos que algunos años superaban los 250 000 ducados (en torno a los 94 millones de maravedíes), cifra muy por encima de la que alcanzaban los más ricos magnates (al duque de Medina-Sidonia, que era el más acaudalado, se le atribuían 170 000 ducados), en cambio, había los obispados llamados «de entrada», con ingresos tan parcos que no llegaban a los 4000 ducados, como era el caso del obispado de Tuy.

Lo que sí importa destacar es que la Iglesia, poseedora de tanta riqueza, devolvía más a la sociedad; en la memoria de todos estaban las generosas fundaciones de hospitales y de colegios mayores.

La estrecha vinculación del alto clero con la Corona se basaba en dos fundamentos: el primero, que era el Rey, por su patronato regio, reconocido por Roma para la archidiócesis de Granada y para las Indias, pero, de hecho, ejercido para el resto de la Monarquía, el que decidía acerca de los nuevos obispos, cuando vacaba una diócesis. Por lo tanto, los obispos se consideraban hechuras del Rey, en términos de la época. Multitud de anécdotas podrían contarse a este respecto, como la de aquel cura rural metido en unas apartadas montañas, a cuya humilde casa rectoral llegó a pernoctar por un azar Felipe II, al que le pidió, seguro del poder de quien le oía, que no le dejara tal cual le había encontrado, y que pensara en la diócesis vacante para la que podía proponerle.

Hechuras del Rey, pues, y, al mismo tiempo, sus más fieles, seguros y eficaces colaboradores. A fin de cuentas, la Iglesia era entonces la depositaria de la cultura, en unas proporciones casi exclusivas. Los representantes de los más destacados linajes apenas si sabían garrapatear sus nombres al pie de los documentos que debían llevar sus firmas. De ahí el consejo de fray Antonio de Guevara a uno de ellos, tras intentar leer infructuosamente sus malvados renglones:

Si como os hizo Dios caballero os hiciera escribano, mejor maña os diérades a entintar cordobanes que no a escribir procesos.

Y así, le aconseja:

Siempre trabajad, señor, en que si escribiéredes alguna carta mensajera, que los renglones sean derechos, las letras juntas, las razones apartadas, la letra buena, el papel limpio…

Y al condestable don Iñigo de Velasco le asegura, burlonamente, que su carta la hubiera reconocido como suya, aunque no la firmare,

… porque traía pocos renglones y muchos borrones[234]…

Para las cosas de gobierno y de justicia —que entonces era todo uno— el Rey necesitaba de hombres de letras que le fueran fieles, y ésos donde más fácilmente los encontraba era en la Iglesia. La historia del Quinientos recuerda no pocos nombres de la alta nobleza, pero casi siempre en relación con hechos de armas, de que tanta profusión tuvo la Monarquía en aquella centuria; pero, en relación con el Estado, son los prelados los que se suceden, y al más alto nivel: Cisneros, cubriendo el hueco dejado a la muerte tanto de Felipe el Hermoso, en 1506, como del rey Fernando, en 1516; el también cardenal Tavera, que gobernaría Castilla durante la ausencia de Carlos V, en 1540; Fernando de Valdés, como presidente del Consejo Real y, después, como gran inquisidor, a mediados de siglo; el cardenal Espinosa, entrado ya el reinado de Felipe II, y así tantos otros. Lo normal sería que el Consejo Real, el instrumento más importante para el gobierno de la Monarquía, por el control que ejercía sobre toda Castilla, estuviese presidido por un prelado, que además pasaba a ser uno de los consejeros del Consejo de Estado, que afrontaba entonces la política exterior.

Y esto sin contar con que el formidable Tribunal de la Inquisición estaba en manos de la Iglesia, servido sobre todo por padres dominicos y presidido por un prelado. Y el presidente del Consejo Real y el gran inquisidor venían a ser las figuras más relevantes de la Monarquía, detrás del Rey. Que no en vano estamos ante una Monarquía confesional.

Un prelado era entonces una potencia formidable, con un peso que podía resultar asfixiante cuando la diócesis era pequeña. En lo cual el hecho de que aquella sociedad estuviese tan impregnada de lo religioso tenía no poco que ver.

Ahí radicaba el porqué la época sobrellevaba mejor los privilegios del clero que los de la nobleza. Los del clero respondían a necesidades todavía operantes, mientras que los de la nobleza eran como reliquias de otros tiempos, que cada vez se sufrían peor.