Estirar la pierna no me enseña a relajarme en un momento de dolor.

—Tera Moody

Tim DeBoom, dos veces ganador del Campeonato Mundial Ironman en Hawái, bromea diciendo que su fisioterapeuta de muchos años, Kris, conoce su cuerpo mejor que su mujer. Por su trabajo con Kris, conoce su propio cuerpo mejor de lo que lo podría conocer sin ella y esta conciencia de sí mismo ha sido de gran ayuda en su entrenamiento y en la competición. Una historia que DeBoom ha contado sugiere que sería difícil exagerar la información que el cuerpo puede proporcionar mediante el masaje. DeBoom estaba recibiendo su último tratamiento antes de volar a Hawái para competir en el Campeonato Mundial de 2001. A mitad de sesión, Kris dijo: «Estás listo para ganar». Nunca antes había dicho algo así. DeBoom había competido ya varias veces en Hawái y nunca había ganado. Esta vez ganó.

Muchos corredores amateur y la mayoría de los corredores de élite reciben regularmente tratamientos de masajes terapéuticos. Aunque los principales beneficios que se pretenden con el masaje (aumento de la recuperación y prevención de lesiones) no han sido validados por la investigación científica (un metaanálisis de 2008 aportó poco respaldo a estos beneficios, pero sí encontró evidencia de otros beneficios moderados)[65], mi presentimiento es que los efectos de la terapia de masaje son varios y sutiles y en algunos casos, casi intangibles. Estos efectos pueden tener el potencial para suponer una gran diferencia, merecedora del gasto económico, a la hora de ayudar a los atletas a recuperarse más rápidamente, entrenar con más exigencia y evitar las lesiones.

Una cosa es segura. El masaje hace algo. Ninguna influencia física que provoque sensaciones tan potentes podría posiblemente causarlas sin cambiar el cuerpo en formas verificables. Un beneficio del masaje, que a menudo se pasa por alto y puede ser su principal beneficio independientemente del resto de características, es que enseña a los deportistas mucho sobre sus cuerpos. Los músculos hablan de formas únicas cuando se trabaja sobre el cuerpo. A medida que las manos del terapeuta (y a veces los codos ¡ay!) trabajan sobre su cuerpo, usted siente cosas que no siente en ninguna otra ocasión: puntos de dolor ocultos, áreas de rigidez, puntos de activación y demás. En cada sesión sentirá cosas distintas, cambios desde el último tratamiento. A lo largo del tiempo estos cambios revelarán información útil. Puntos de dolor descubiertos recientemente informarán sobre lesiones inminentes. Una mayor capacidad, digamos, para relajar un punto de activación del piriforme bajo el pulgar del masajista correlacionará con un progreso en la apertura de su zancada. Aprenderá nuevas dimensiones sobre cómo se siente su cuerpo cuando está descansado, cuando está cansado y cuando está en forma.

Un buen fisioterapeuta es, en otras palabras, una herramienta potencialmente valiosa de biofeedback. El biofeedback es cualquier fuente de información objetiva sobre procesos fisiológicos que ayudan al individuo a ser consciente (o a ser más consciente) de dichos procesos. En el caso específico del masaje deportivo, el biofeedback es básicamente un tipo de charla de los músculos que informa al atleta sobre el estado de estos y de sus y tejidos conectivos.

Uno de los pioneros en el campo del biofeedback fue un científico canadiense llamado John Basmajian, que se hizo un nombre a principios de los años 60 realizando algunos de los primeros estudios sobre el funcionamiento de los músculos humanos mediante electromiografía (EMG). Esta tecnología utiliza sensores situados en la superficie del cuerpo para medir la cantidad de actividad eléctrica en los músculos subyacentes. En un estudio, Basmajian instaló un sensor EMG para medir la electricidad de una única unidad motora, en los pulgares de los voluntarios, de tal forma que, cuando la unidad motora era activada, un altavoz emitía un ruido seco[66]. Varios sujetos de los presentes fueron capaces de utilizar esta nueva forma de biofeedback para practicar un grado de control exquisitamente alto sobre dicha unidad motora, dando golpes en código Morse, creando ritmos musicales, etc. Ahora, una unidad motora es un fajo de fibras musculares que están conectadas a una única célula cerebral, mediante una fibra nerviosa que sube por la médula espinal. Así que este estudio mostró que al menos algunas personas son capaces de activar intencionadamente una célula cerebral, una, de entre aproximadamente 100 millones de neuronas que forman el cerebro humano. Cuando Basmajian preguntó a sus voluntarios cómo eran capaces de hacer que el sonido del altavoz reprodujera cualquier patrón que eligieran, le contestaron que no lo sabían. Simplemente lo hicieron por sensaciones.

Por muy extraño que sea este estudio, supone en realidad una representación bastante ajustada de cómo aprendemos a hacer todo lo que hacemos con nuestros músculos. Los humanos nacemos con relativamente poco control sobre ellos. La infraestructura que permite al cerebro comunicarse con los músculos solo está a medio hacer en el nacimiento. Tenemos unos pocos reflejos musculares integrados, como el reflejo de succión, pero casi todo lo demás tiene que ser aprendido, y la mayoría mediante un proceso de biofeedback, que no es tan distinto del estudio de Basmajian. Por ejemplo, un bebé recién nacido no sabe que su mano es su mano y no puede distinguirla visualmente de otros objetos de su entorno. Pero el bebé sí puede sentir su mano mientras que no puede sentir esos otros objetos. Con el tiempo, mediante sacudidas e interacciones aleatorias e incontroladas con los adultos, el bebé descubre de forma gradual que su mano es su mano y aproximadamente tras cuatro meses de vida ha aprendido a alargar el brazo y coger pequeños objetos (normalmente ¡para llevárselos a la boca!). A partir de este momento, el niño es capaz de aumentar muy rápidamente su repertorio de habilidades motoras porque la conexión básica entre el cerebro y los músculos ya existe; es solo una cuestión de aprender a controlar las comunicaciones cerebro-músculo que se producen a través de esta conexión.

Pero hay un aspecto más lento del proceso de aprendizaje. A diferencia de las telecomunicaciones entre teléfonos y ordenadores en las que una conexión latente se activa y desactiva sin provocar ningún cambio en la propia conexión, las comunicaciones entre el cerebro y los músculos cambian la propia conexión física que hace que su comunicación sea posible, especialmente al principio de la vida, cuando la infraestructura para la comunicación cerebro-músculo está solo a medio construir. Por ejemplo, si una unidad motora tiene que contraerse tras la orden del cerebro, un neurotransmisor que transporta la consigna debe llegar a la unidad motora adecuada y luego encontrar el receptor adecuado que reciba dicho neurotransmisor particular en la intersección neuromuscular. Un neurotransmisor es como una llave y un receptor es como una cerradura; cuando la llave gira dentro de la cerradura, la unidad motora se contrae. En bebés, los neurotransmisores dominantes utilizados para activar las unidades motoras no han sido elegidos de una lista de candidatos y los receptores aún tienen que juntarse en las intersecciones neuromusculares hasta el grado requerido para conseguir contracciones musculares fuertes y eficientes. A medida que el niño repite las habilidades motoras aprendidas, la activación repetida de determinadas conexiones neurona-unidad motora desencadena la selección de neurotransmisores y el conjunto de receptores de modo que las contracciones de dicho músculo se vuelven gradualmente más eficientes y fuertes.

También, las vainas de mielina que recubren los nervios son finas e incompletas en los recién nacidos. La activación repetida de determinados nervios genera una mayor mielinización de estos, un proceso incluso más lento que el que sirve para crear patrones de movimiento más eficientes y fuertes.

La comunicación cerebro-músculo continúa cambiando las líneas de comunicación física a lo largo de la vida. Los mayores cambios ocurren en las conexiones que son activadas con mayor frecuencia. En corredores, las conexiones sufren transformaciones mayores. Como comentábamos en el capítulo 8, la zancada mejora al convertirse más potente y más eficiente. Estos dos cambios implican adaptaciones neuromusculares. Por ejemplo, la tasa de activación de unidades motoras aumenta con el entrenamiento, permitiendo a los músculos encargados de correr desarrollar un pico de torsión más rápidamente. Esto mejora la potencia de zancada al dar al corredor la capacidad de aplicar fuerza sobre el suelo con mayor velocidad, lo que produce que su cuerpo reciba una mayor fuerza de empuje del suelo, que a cambio aumenta la distancia que el corredor vuela hacia delante antes de que el pie contrario llegue al suelo. Como con la eficiencia, el entrenamiento aumenta esto en parte reduciendo la contracción muscular desaprovechada. En otras palabras, el entrenamiento enseña a los músculos antagonistas de los músculos que están trabajando a relajarse más, lo que reduce la resistencia interna que los músculos que están trabajando deben superar para cumplir con su tarea.

En general, correr cumple un maravilloso trabajo en cuanto a desarrollar las comunicaciones cerebro-músculos de forma que posibilitan correr más rápido. Pero a veces este proceso está limitado por problemas en las conexiones entre el cerebro y determinados músculos. El cerebro olvida cómo relajar totalmente algunos músculos. Estos, al soportar constantemente tensión, acaban funcionalmente reducidos, y de esta forma la eficiencia de la zancada disminuye y aumenta el riesgo de lesión. El cerebro olvida cómo activar completamente otros músculos. Estos se debilitan funcionalmente y su debilidad compromete su rendimiento, sea cual sea el papel que desempeñen en la zancada.

¿Cómo es posible que el cerebro se olvide de relajar un músculo? Puede ocurrir de dos formas. Si una persona pasa demasiado tiempo en una posición en la que un músculo está acortado, de forma activa o no, y hace muy poco para equilibrar los efectos de este patrón, el músculo básicamente puede quedarse bloqueado en esta posición. El tejido muscular se adapta rápidamente a las demandas específicas a las que es sometido, incluso las exigencias de desuso. De esta forma, cuando un músculo se encuentra repetidamente sujeto a un acortamiento prolongado, sus fibras pierden parte de su elasticidad. A partir de entonces, en la medida en que este músculo es utilizado, el cerebro reconocerá su reducida elasticidad a partir de la información recibida del músculo a través de los canales de retroalimentación aferente, más específicamente, mediante los receptores sensoriales propioceptivos dentro del músculo llamados husos musculares, que transmiten información sobre el grado de elongación del músculo. Dicho de forma sencilla, el músculo dirá al cerebro: «Cuidado ahora, no estoy acostumbrado a relajarme y estirarme». El cerebro responderá a esta información manteniendo una tensión adicional en el músculo, esto es, no permitiéndole que se relaje ni se estire totalmente, para protegerlo de una lesión provocada por exceso de estiramiento, ya que cuanto menos elástico es un músculo, mayor es su propensión a estirarse en exceso.

A veces el cerebro también soporta tensión (es decir, crea rigidez) en los músculos, no para protegerlos propiamente, sino para proteger a los músculos que se encuentran en el lado contrario de la articulación. Considere el ejemplo del grupo muscular cuádriceps, extensor de la articulación de la rodilla y el grupo muscular opuesto, los isquiotibiales, que son flexores de la rodilla. Para que el cuádriceps extienda efectivamente la rodilla, el isquiotibial debe relajarse y estirarse. Pero si por alguna razón el cerebro piensa que es mejor no permitir al cuádriceps contraerse totalmente, puede tensar el isquiotibial y de esta forma inhibir la completa contracción del cuádriceps.

¿Por qué querría el cerebro proteger a un músculo de esta forma? Una razón es por lesión o por dolor. Un estudio de 2007 realizado por investigadores daneses analizaba el efecto del dolor inducido experimentalmente en el cuádriceps con control de la articulación de la rodilla durante la acción de caminar[67]. No es sorprendente que, cuando los sujetos caminaban con dolor provocado por una inyección salina en el músculo vasto interno (músculo del cuádriceps que desempeña un papel crucial en la estabilización de la rodilla mientras se camina), los sensores EMG revelaron que la activación cerebral de este y del vasto externo (otro músculo del cuádriceps que trabaja en coordinación con el vasto interno) se reducía en comparación a cuando se camina normalmente sin dolor. Claramente, este cambio inconsciente en los patrones de activación muscular era un ajuste protector para minimizar el dolor. Pero los investigadores también descubrieron que la activación cerebral de estos dos músculos permanecía reducida posteriormente, pese a la desaparición del dolor. Una vez que la conexión habitual entre el cerebro y estos músculos había sido perturbada, era difícil volver a establecerla.

No es siempre la lesión la que hace que el cerebro pierda la capacidad de activar adecuadamente los músculos. La falta de uso también puede tener el mismo efecto. La mayoría de los desajustes musculares que asedian a los corredores están causados por estar demasiado tiempo sentado. En la posición sentada, los flexores de la cadera, los isquiotibiales y los músculos de la pantorrilla se mantienen en posición de acortamiento. Por las razones que acabamos de explicar, este patrón provoca que estos músculos estén tensos de forma crónica. En los no corredores, estar sentado excesivamente también hace que estos músculos se debiliten, pero los flexores de la cadera, isquiotibiales y las pantorrillas están entre los músculos que más trabajan durante la carrera, por lo que normalmente no son particularmente débiles en los corredores. Sin embargo, otros músculos (principalmente los abductores, cuádriceps, los músculos de la cadera y los glúteos) están relajados en la posición sentada, por lo que no suelen estar excesivamente tensos, pero sí se debilitan. Y debido a que estos (exceptuando el glúteo mayor) no trabajan especialmente cuando corremos, continúan débiles incluso en los corredores. El efecto debilitador de la falta de uso en los músculos está provocado por una combinación de cambios estructurales, como la disminución de las proteínas contráctiles y un impulso neural reducido, pero este último factor se cree que es más importante porque la reducción del impulso neural puede desencadenar gran parte de los cambios estructurales. Es un círculo vicioso: cuando no utiliza un músculo, su cerebro pierde el hábito de hablar con él. Cuanto menos hable el cerebro con el músculo, más débiles son las señales que llegan al músculo cuando estas son enviadas. Como el músculo es desatendido, se acorta y su reducción debilita aún más el nexo de comunicación entre el músculo y el cerebro.

La investigación ha demostrado que la debilidad de los músculos que son descuidados durante los largos períodos de estar sentado provoca anomalías posturales, inestabilidad de las articulaciones e ineficacias biomecánicas durante el acto de correr. Por ejemplo, los primeros músculos que deben contraerse antes de que una persona mueva cualquier miembro son los músculos abdominales profundos, cuya inervación crea una plataforma más estable para sustentar los movimientos de las extremidades. Estos músculos están casi totalmente inactivos cuando se está sentado y, en consecuencia, el cerebro del oficinista medio es virtualmente incapaz incluso de localizarlos. La incapacidad para involucrar adecuadamente a los abdominales profundos durante la carrera provoca un malgaste de energía. Correr con abdominales laxos es como disparar un cañón desde una canoa en un río.

| PRÁCTICA CUERPO-MENTE |

|---|

| Realice con regularidad algún tipo de entrenamiento de fuerza y movilidad para mejorar la comunicación entre su cerebro y sus músculos de formas que le ayuden a correr con mayor estabilidad en las articulaciones, mayor potencia y más facilidad. |

Para correr con mayor potencia, eficiencia y de forma más saludable, los corredores deben restablecer una comunicación adecuada entre sus cerebros y sus músculos. Esto puede lograrse realizando alguno de entre varios tipos distintos de movimientos que exigen comunicación entre el cerebro y los músculos diaria. Durante mucho tiempo he propuesto el uso de ejercicios de fortalecimiento funcional, como las sentadillas con mancuernas, y ejercicios de movilidad, como la zancada gigante, con el fin de restablecer el equilibrio estructural en el cuerpo a través de una mejora de la comunicación cerebro-músculo. Puede encontrar descripciones de sesiones de fuerza y movilidad efectivas en algunos de mis libros anteriores. En el contexto actual, me gustaría recomendar un medio diferente de conseguir el mismo fin que puede tener una ventaja única respecto a los demás: el yoga.

La diferencia entre el yoga y otras formas de entrenamiento de la fuerza y movilidad es que no solo desarrolla la fuerza y la movilidad, sino que también entrena la conciencia corporal mejor que la mayoría, si no todas, de las otras formas de ejercicio. La conciencia corporal es la sensibilidad consciente sobre la retroalimentación aferente de cualquier tipo, ya sea en el nivel de tensión de un músculo o el grado de saciedad del estómago. Está claramente establecido que algunas personas son menos sensibles a las señales de su cuerpo que otras y que la conciencia corporal es susceptible de entrenarse y hay evidencia de que el yoga es una herramienta especialmente efectiva para desarrollar la conciencia corporal general.

¿Se ha dado cuenta alguna vez de que las personas que practican yoga de forma regular nunca están gordas? Los científicos pueden haber descubierto una explicación a esto. Un estudio realizado en el Centro de Investigación sobre el Cáncer Fred Hutchinson aporta evidencia de que los practicantes regulares de yoga comen con una mayor consciencia que la persona promedio[68]. Comer de forma consciente tiene que ver con prestar atención a los niveles de hambre y de saciedad y con escoger consecuentemente el tamaño de las porciones.

En el estudio, más de 300 personas que se ejercitaban regularmente de distintas formas rellenaron un cuestionario diseñado para cuantificar el grado de consciencia de sus hábitos alimentarios. Los sujetos también facilitaron información sobre los tipos y cantidades de ejercicio que hacían. Los investigadores encontraron que los practicantes regulares de yoga consiguieron puntuaciones por encima de la media en cuanto a consciencia alimentaria mientras que los participantes que realizaban otro tipo de ejercicios tuvieron puntuaciones medias. También encontraron una significativa correlación negativa entre la conciencia alimenticia y el peso corporal; en otras palabras, los comedores más conscientes solían pesar menos. Dado que comer con consciencia estaba relacionado con el tipo de ejercicio, no la cantidad, los autores del estudio especularon que el yoga desarrolla conciencia corporal de un modo que se transfiere a los hábitos alimentarios.

Menciono este ejemplo simplemente para mostrar la generalización del aumento de conciencia corporal que aparece con la práctica del yoga. Todos los tipos de ejercicio aumentan la conciencia corporal en relación con dicha actividad específica, pero el yoga parece aumentar la conciencia corporal de formas que llegan mucho más allá que la práctica del propio yoga. Lo más relevante a sus intereses como corredor son beneficios como el aumento de la consciencia y del control de la tensión muscular y el aumento de sensibilidad respecto a los efectos del entrenamiento en sus niveles de estado de forma, cansancio, confianza, comodidad y disfrute, que le permiten personalizar su entrenamiento para que se ajuste mejor a sus necesidades.

El yoga es la única forma de ejercicio ampliamente practicado que implica una casi ausencia de movimiento. La naturaleza relativamente estática del yoga puede ser la responsable de su capacidad única para mejorar la conciencia corporal de forma general. Cuanto más complejo es un movimiento en un ejercicio y cuanto más rápido se realiza, más difícil es para la conciencia consciente capturar completamente dicho movimiento. Una postura de yoga es tan simple y tan lenta como posiblemente pueda serlo cualquier movimiento, por lo que es bastante sencillo que la conciencia consciente la capture. Le presenta a la mente menos cosas en qué pensar que correr, levantar pesas y otras formas de ejercicio. Por supuesto, estar de pie, estar sentado en una silla y estar tumbado en una cama son también posturas estáticas, pero la diferencia entre estas posturas diarias y las del yoga es que estas últimas son posiciones poco naturales y exigentes que obligan a la conciencia consciente a concentrarse en ellas. Puede sentarse fácilmente durante horas en una silla y trabajar con un ordenador con muy poca conciencia de su cuerpo, pero cuando adopta una postura de yoga, no tiene más opción que centrar su atención en su cuerpo: en su forma, en su respiración, en el estiramiento de algunos músculos, la sensación de calor en otros, etc. El yoga es básicamente meditación en posiciones difíciles. La meditación es conocida por mejorar el estado de plena consciencia. Las posiciones difíciles que presenta el yoga aseguran que esa plena consciencia aumente específicamente en relación a cómo sentimos nuestro cuerpo.

Muchos corredores de élite han descubierto los efectos beneficiosos del yoga sobre «la conversación de los músculos»; estos beneficios incluyen una mayor conciencia del cuerpo, así como una mayor capacidad para activar los músculos estabilizadores y para relajar los músculos que no están trabajando. El yoga es un componente central del entrenamiento realizado por el grupo de corredores de élite ZAP Fitness en Carolina del Norte, entrenado por Zika y Pete Rea. Tera Moody también tiene una fe ciega en el yoga. Quinta en las Pruebas de Clasificación para el Maratón de los Juegos Olímpicos de la selección estadounidense de 2008, Moody comenzó a practicar yoga por razones que no tienen nada que ver con correr mientras era estudiante de la Universidad de Colorado. «Lo utilizaba para eliminar el estrés de las clases, de correr y en gran medida, de todo lo demás», me dijo. Le recomendaron el yoga como una buena forma de combatir la ansiedad aumentando la conciencia de la ansiedad y sus causas y ejercitando la capacidad de relajarse. Moody descubrió que el yoga funcionaba. La paz que experimentaba cuando vaciaba su cabeza de todas las tonterías y concentraba toda su atención en el latido de su corazón, en su respiración y en los músculos durante las sesiones de yoga se propagó al resto de su vida y redujo su ansiedad. Pero también descubrió que la convirtió en una mejor corredora. «Me hizo más fuerte y con mayor potencia», dijo. Moody podía sentir los efectos de su entrenamiento con yoga en cada zancada de cada carrera. Desapareció su propensión a sufrir lesiones de cadera gracias a que el yoga fortaleció su tronco e hizo que sus articulaciones lumbopélvica y de la cadera fueran más estables. Aun así, esto no es todo. Mientras que cualquier forma de entrenamiento de fuerza y movilidad hará que un corredor se sienta más fuerte y con mayor potencia, el yoga ayudó a Moody a correr de forma más relajada. Era capaz de evitar que sus músculos se tensaran cuando el cansancio hacía mella, lo que hizo que su eficiencia aumentara. Tenía un mejor control sobre su respiración, lo que reducía el sufrimiento (o carga afectiva) de correr con gran esfuerzo y de esta forma, le permitía correr más antes de llegar a su límite de sufrimiento soportable. Todos los corredores de nivel competitivo que se dedican seriamente al yoga informan de estos efectos, que no ofrecen otras formas de entrenamiento de fuerza y movilidad. «Estirar la pierna no me enseña a relajarme en un momento de dolor», dijo Moody, que confía totalmente en el yoga para el desarrollo suplementario de la fuerza y la movilidad, exceptuando un poco de trabajo extra del tronco.

La mayoría de los principiantes lo hacen muy mal en las sesiones de yoga. Los que continúan practicándolo, normalmente experimentan mejoras drásticas en su capacidad para mantener las posturas adecuadamente y para realizar posturas complejas que en un principio les resultaban imposibles. El bajo rendimiento de los principiantes (entre los que se encuentran los corredores altamente entrenados que también son novatos en el yoga) indica que otros tipos de ejercicio hacen muy poco para desarrollar la fuerza y resistencia muscular isométrica, acondicionar los músculos estabilizadores, aumentar el rango de movimiento funcional de las articulaciones, incrementar el equilibrio y la estabilidad postural o aumentar la eficiencia neuromuscular específica de las prolongadas contracciones musculares estáticas. Las mejoras drásticas observadas en las personas que se dedican al yoga de forma regular proceden de la mejora en cada una de estas características.

Los alumnos experimentados de yoga notan que se sienten más relajados en las posturas, como si sus músculos no tuvieran que emplearse con tanto esfuerzo para sostenerlos. De hecho, la mejora en cualquier tipo de ejercicio o movimiento deportivo implica una reducción del input de activación muscular relativa al output de rendimiento. Las mejoras en el rendimiento son en gran medida una cuestión de correr más y de forma más relajada.

La pregunta es si el aumento de la capacidad para relajarse en las posturas de yoga se transfiere al acto de correr y ayuda a los corredores a correr de forma más relajada de la que pueden conseguir con el entrenamiento exclusivo de la carrera. Los corredores que practican yoga insisten en que sí. Pese a que los beneficios respecto al estado de forma estimulados por cualquier forma de entrenamiento son altamente específicos a dicha forma de trabajo, los principales beneficios se transfieren a otras actividades. El enorme incremento en la capacidad de resistencia que proporciona correr indudablemente permite a los alumnos de yoga que también corren resistir mejor en las posturas. Si la resistencia es el beneficio característico que proporciona correr, entonces la capacidad para relajarse bajo tensión muscular es el beneficio característico del yoga, que con toda seguridad se transfiere al ejercicio de correr.

El yoga no es para todo el mundo. Los hombres y mujeres que desean explorar la conexión cuerpo-mente tienen más probabilidad de sentirse atraídos por el yoga que otras personas y, tras probarlo, tienen más probabilidad de disfrutarlo y seguir practicándolo. También, más mujeres que hombres prueban. Todo corredor que desee completar totalmente su potencial innato para correr debe hacer algún tipo de entrenamiento de fuerza y movilidad. Sin embargo, no tiene por qué ser yoga. El mismo principio de disfrute que le he animado a utilizar como guía en su entrenamiento en el capítulo 2 debería ser aplicado a sus actividades de entrenamiento cruzado. Hay muchas formas efectivas de desarrollar la fuerza y la movilidad adicionales necesarias para correr mejor. Obtendrá lo mejor de su entrenamiento cruzado si elige la forma o formas que disfruta más. E incluso después de haber encontrado el tipo (o tipos) de entrenamiento cruzado que más le gusta, se beneficiará más aún cuando lo haga de la forma que más le plazca. Hay muchas formas de incorporar el yoga o cualquier otra forma de entrenamiento cruzado en su entrenamiento. A Tera Moody le gusta hacer dos sesiones potentes de 90 minutos de yoga por semana. Sage Rountree prefiere hacer sesiones de yoga más cortas y menos intensas, pero más frecuentes.

Rountree es una corredora y triatleta autora del libro The Athlete’s Guide to Yoga. Según Rountree, el error de muchos corredores cuando lo prueban por primera vez es excederse. Su expectativa es que deben realizar exigentes ejercicios de yoga para obtener algún beneficio de dicha práctica. Pero esto es erróneo. «Yoga para atletas no es yoga atlético», ha dicho Rountree. Los corredores someten a sus músculos a suficiente tensión y cansancio en sus carreras. No necesitan el yoga para hacer más de lo mismo. En cambio, los corredores deberían practicar yoga de una forma complementaria a correr. Deberían realizar rutinas más suaves que se centren en aumentar la movilidad, el equilibrio, la estabilidad y, por supuesto, la conciencia corporal. El yoga duro y potente está bien para los que deseen llevarlo al siguiente nivel, pero no es el punto de partida y no es absolutamente necesario intentarlo.

El mejor momento para realizar sesiones de yoga más intensas y centradas en la fuerza es fuera de la temporada regular, cuando el atleta está menos preocupado por los efectos que el cansancio y el dolor provocado por estas sesiones tienen en su carrera. Cuando comience la preparación intensa para la competición, deje a un lado el yoga centrado en la fuerza y realice un yoga más suave. Considere como práctica mínima tres sesiones de media hora por semana para obtener beneficios apreciables.

Es imposible aprender yoga únicamente de un libro o de un vídeo. Todos los principiantes hacen mal las posturas y usted sacará poco provecho de hacer posturas con una mala colocación. Necesita apuntarse a algún tipo de clases en las que un instructor cualificado pueda observarle y corregir sus errores. Esta es una forma de biofeedback en la que aprende a conectar la sensación subjetiva de realizar una postura de cierta forma con la retroalimentación objetiva del instructor que le dice: «Perfecto, ahora lo estás haciendo bien». Una vez haya realizado dicha conexión, podrá practicar la postura por sí mismo recreando dicha sensación. Finalmente, podrá pasar de nivel y practicar la mayor parte de sus sesiones de yoga solo, si esto le resulta más conveniente. Pero al igual que los nadadores olímpicos continúan recibiendo instrucciones técnicas de sus entrenadores, incluso los estudiantes más avanzados de yoga muestran pequeños errores en sus posturas que solo otro par de ojos externos y expertos pueden detectar. De este modo, Rountree recomienda que incluso los corredores que son estudiantes avanzados de yoga vayan a clase al menos una vez por semana.

Rountree clasifica las sesiones de yoga realizadas como parte del entrenamiento cruzado para deportistas de resistencia en 10 tipos: equilibrio, respiración, relajación, tronco, fluido, concentración, suave, potencia, restitución y calentamiento. Los corredores a los que ella entrena hacen hincapié en las sesiones de potencia (ejercicios concatenados que consisten en mantener brevemente posturas que desarrollan la fuerza) y en sesiones de tronco (posturas que fortalecen los abdominales y flexiones de espalda que deshacen la curvatura fetal que provoca estar demasiado tiempo sentado) en la fase de construir una base atlética. En la fase de competición sus alumnos realizan principalmente sesiones fluidas (similares a las sesiones de potencia pero menos intensas), sesiones de equilibrio (posturas que fortalecen los músculos estabilizadores de piernas y tronco) y sesiones de calentamiento (sesiones de posturas concatenadas diseñadas para activar la musculatura necesaria para correr antes del trabajo de velocidad y de una competición).

| PRÁCTICA CUERPO-MENTE |

|---|

| Considere la opción de practicar yoga en lugar de, o además de, otros tipos de entrenamiento cruzado más habituales. El yoga no solo aumenta la fuerza y la movilidad, sino que también aumenta la conciencia corporal más que otras formas de ejercicio. |

Aquí presentamos un ejemplo de una sesión de equilibrio para comenzar a utilizar el yoga a fin de mejorar la comunicación con los músculos con el objetivo de aumentar el rendimiento como corredor.

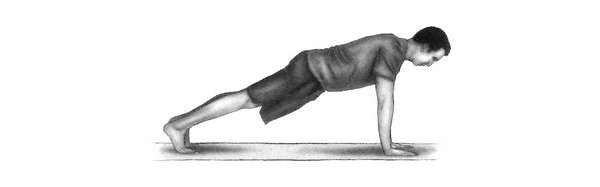

PLANCHA

Comenzar de rodillas con manos y rodillas apoyadas en el suelo, con las manos colocadas directamente debajo de los hombros. Moverse y adoptar la posición de hacer fondos con las piernas totalmente estiradas hacia atrás y apoyar únicamente los dedos de los pies. Su cuerpo ahora forma una línea recta desde los tobillos hasta la coronilla de su cabeza. Sus ojos miran al suelo. Evitar elevar las caderas y romper la recta que forman con el resto del cuerpo; tampoco hay que bajar las caderas. Estos dos errores habituales son formas de eliminar la tensión de unos débiles músculos abdominales y lumbares. También hay que evitar mover los hombros, ni hacia delante ni hacia atrás, para mantener los omoplatos en una posición neutra.

Los alumnos experimentados de yoga son capaces de mantener esta postura de forma eficiente manteniendo una tensión constante y moderada en la parte superior de la espalda y en los abdominales, y relajando el resto.

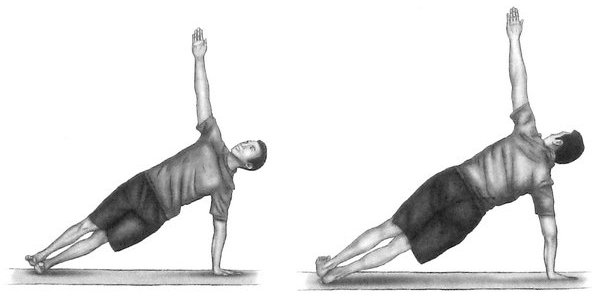

PLANCHA LATERAL

Comenzar desde la postura de plancha. Rotar 90 grados hacia la derecha, estirar el brazo derecho por encima de la cabeza y elevar el pie derecho y apoyarlo sobre el izquierdo. Rotar la cabeza también hacia la derecha para quedar mirando a la mano derecha. Los principiantes suelen dejar que el brazo estirado hacia arriba se incline hacia delante y sus caderas caen hacia el suelo cuando comienzan a cansarse en esta posición. Concentrarse en mantener las caderas altas y los brazos en una línea recta perfecta. Tras completar la postura, invertir la posición y mantener la plancha lateral con el brazo izquierdo estirado por encima de la cabeza durante el mismo período de tiempo.

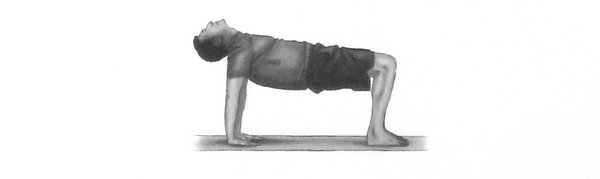

MESA

Desde la posición de plancha lateral con el brazo izquierdo estirado por encima de la cabeza, rotar 90 grados hacia la izquierda y apoyar la mano izquierda en el suelo por debajo del cuerpo. Las dos manos ahora están colocadas con las palmas contra el suelo directamente por debajo de los hombros con los dedos apuntando hacia los pies y el abdomen dirigido hacia el techo. Flexionar las rodillas 90 grados y colocar los pies planos sobre el suelo directamente por debajo de las rodillas. Tirar de las caderas hacia arriba para que el cuerpo forme una línea recta paralela al suelo, desde las rodillas hasta los hombros. Mantener la cabeza en la posición que sea más cómoda. Concentrarse en mantener las caderas altas mientras se aguanta esta postura.

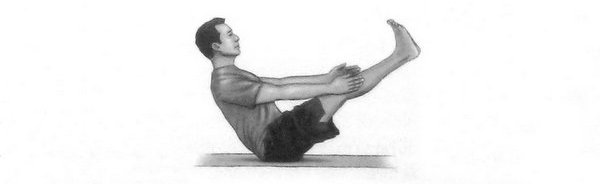

BARCO

Desde la posición de mesa, dejar caer las nalgas al suelo, estirar los brazos por delante del cuerpo y elevar los pies del suelo de modo que se mantiene el equilibrio únicamente sobre las nalgas. Intentar estirar completamente las piernas para que el cuerpo tenga forma de «V», con las piernas rectas formando una parte de la V en 45 grados con respecto al suelo y el tronco y la cabeza forman la otra parte de la V. Si no se posee la fuerza en el tronco y/o la flexibilidad en los isquiotibiales para mantener esta postura, mantener las rodillas ligeramente flexionadas. Si esta posición sigue siendo difícil, flexionar los codos y colocar las palmas de las manos bajo la parte inferior de los isquiotibiales para aumentar el apoyo. A medida que se domina esta postura, trabajar gradualmente hasta ser capaz de mantener la postura del barco al completo con brazos y piernas totalmente estiradas. Una vez se ha llegado a este nivel, continuar mejorando procurando mantener la postura durante más tiempo y más estáticamente (sin ningún temblor que suele aparecer con la tensión de intentar mantener el equilibrio en esta exigente postura).

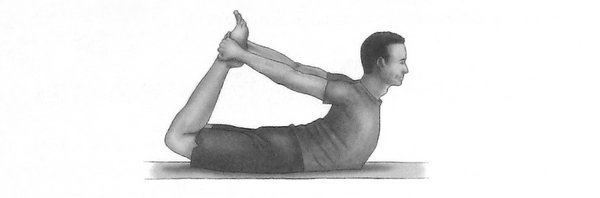

ARCO

Desde la posición de barco, girar sobre sí mismo para acabar apoyado sobre el estómago. Flexionar totalmente las rodillas, estirar los brazos por detrás del cuerpo y sujetar un pie con cada mano. Relajarse todo lo que sea posible en esta posición y mantener la cabeza alineada con el torso. Concentrarse también en mantener las rodillas juntas. Si los cuádriceps están tensos, las rodillas tenderán a abrirse hacia los lados.

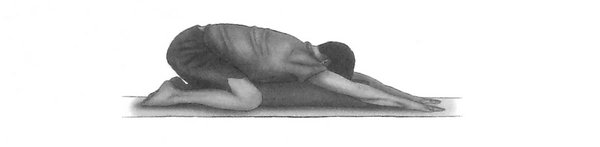

POSTURA DEL NIÑO

Desde la posición de arco, recoger las rodillas por debajo del pecho y sentarse sobre los talones. Apoyar la frente en el suelo y estirar los brazos por delante del cuerpo con las palmas hacia el suelo. Relajarse tanto como sea posible en esta posición.

Ya sé lo que se está usted preguntando: «¿Durante cuánto tiempo debo mantener cada postura?». ¡Típico corredor! Ignore el reloj cuando esté realizando esta sesión. Simplemente mantenga cada postura el tiempo suficiente como para que suponga un reto, pero no tanto que acabe perdiendo la forma o la postura termine siendo dolorosa. Trabaje con la intención de mantenerlas durante más tiempo a medida que vaya dominándolas, pero siempre priorice la forma sobre la duración.