—¿En dónde estoy? —se decía para si don Abundio dando vueltas y más vueltas en un pequeño espacio sin luz alguna cuyos límites medía con la cabeza y con la cola—. Vamos a ver, recojamos las ideas —se repetía—. Ayer por la tarde con cinco compañeros más y acompañado de don Serapio y algunos otros cabestros, me metieron en una jaula de madera y me empaquetaron en un wagOn del ferrocarril; pero las portezuelas eran tan altas que no pude orientarme en todo el trayecto. Por la noche, que era oscura como boca de lobo, nos desembarcaron a todos juntos; custodiados por zagales, vinimos a un corralón en donde sin pegar los ojos, la hemos pasado tratando inútilmente de explorar el terreno y haciendo comentarios sobre lo que nos ocurría. Esta mañana, obligándome a pasar por un corredor con puertas a los lados, una de las cuales estaba abierta, y con gente por arriba, a quien no he visto, si bien oía su algazara, han empezado a pincharme y a hacer conmigo tales cosas, que me metí no sé por dónde y de repente me encontré encerrado en este cuchitril. Mi primer cuidado fue llamar a gritos a Manteca; pero en lugar de la suya, fueron las cinco voces de mis camaradas las que me contestaron contándome que también ellos se hallaban en idéntica situación. Yo creo sin embargo que esto no ha de durar mucho, porque mis compañeros han ido saliendo por turno, y al pasar por aquí delante decían a los que quedábamos: «¡Una puerta abierta! Sálvese el que pueda!» Y ya no he vuelto a oírlos; lo que me prueba que han logrado evadirse. Hasta ahora van cuatro, de modo que sólo gemimos presos el Carabinero y yo.

Así discurría Pendenciero cuando de repente encontróse inundado en luz; la puerta de su mazmorra se había abierto de par en par como movida por un resorte, e inútil es decir que se echó fuera dando brincos de alegría y gritando con toda la fuerza de sus pulmones:

—¡Carabinero, Carabinero! Ya me han soltado, estoy libre. ¡Viva la libertad! ¡Viva Riego!

—Acérquese usted por acá —le contestaba el otro— y ayúdeme usted a derribar esta maldita puerta a ver si podemos escaparnos juntos.

Y don Abundio por una parte y Carabinero por la de dentro, pusieron a prueba sus testuces; pero aquello era más duro que pan de limosna. En esto el liberto sintió un agudo dolor entre las paletillas y notó que le colgaban unas como cintas escaroladas por el lomo.

—¡Brutos! —exclamó con un prolongado bramido.

—¿Qué es eso?

—Una cerbatana que algún mal intencionado acaba de propinarme. ¡Y cómo me pica! Carabinero, compóngaselas usted como pueda que yo no aguanto más. Aquí hay una salida y por ella me escurro. Hasta más ver.

Y colóse en efecto por una como boca de antro que, apenas lo recibió en su seno, cerróse herméticamente dejándolo tan a oscuras como lo estuviera hasta entonces.

—Pues, vaya, que esto es salir de Málaga y entrar en Malagón —decía el pobre don Abundio frotándose contra las paredes tanto para orientarse como para calmar el escozor de la espaldilla.

Aplicó el oído y percibió en confusa mezcla, aplausos, gritos y música hacia la parte exterior. Un rayo de luz, que entraba por un agujero en forma de calabaza, hirió su vista, velada por el dolor y el enojo, y, colocando su cuerpo de modo que la armadura no le molestase, guiñó un ojo y aplicó el abierto al de la cerradura.

—¡Horror! —gritó retrocediendo y alcanzando toda la medida de su situación—. ¡Estoy en una plaza de toros! ¡Soy el quinto; el predilecto de la corrida!!!…

Y empezó a revolverse con furia loca, embistiendo a todas partes y haciendo ariete de su cabeza con qué producir brecha y escapar. Pero fue inútil. Una serie de puyazos dirigidos por una ventanilla que abrieron en el techo del toril, acabaron de hacerle perder el juicio: y, cuando al son de los clarines y timbales giró sobre sus goznes la ferrada puerta, salió a la plaza dispuesto a comerse al que se le pusiera delante.

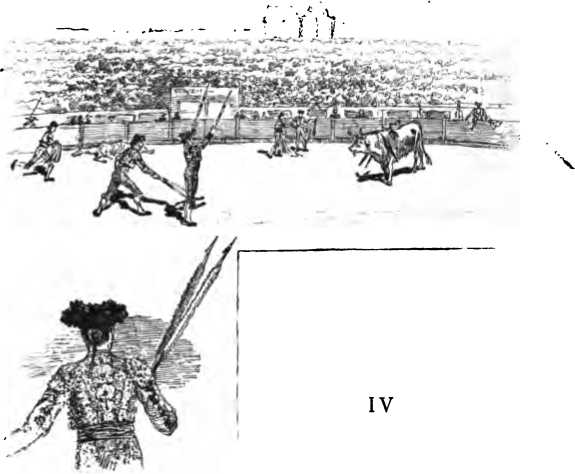

Del primer arranque despanzurró a dos jamelgos cuyos jinetes quedaron sepultados bajo las cabalgaduras.

—¡Caballos! ¡Caballos! —aullaba el público, o sea la fiera de los tendidos, entusiasmado con aquel prólogo que tan bello porvenir prometía.

La gente de a pie apenas si tenía tiempo de saltar el olivo.

—El toro de la tarde —decían unos.

—El de la temporada —argumentaban otros.

—Sentarse —gritábanlos de arriba, poniéndose de pie como los de abajo.

Un picador de los de reserva, que quería contraer méritos para asegurar su contrata, se acercó al ángulo cinco, y echando al aire su sombrero.

—Vaya por ustedes —dijo, y se encaminó sobre su sardina en busca de don Abundio.

—¡Bravo! ¡Bravo! —fue el grito general.

Pero apenas se había puesto en suerte cuando caballo y caballero fueron rodando por la arena con gran peligro del segundo que, sólo dando vueltas como una perinola, logró escapar de una muerte segura, llevando dos pisotones en la cabeza, un varetazo en el muslo y un susto en todo su cuerpo.

—¿Me haría usted el favor de repetir esa suerte, que estaba distraído y se me ha pasado? —le dijo un chusco; pero como en aquel momento se apercibiera el público de que, con el marronazo, el reserva había despaldillado al toro, se armó una de silbidos que ni en un teatro en noche de estreno infeliz.

—¡A la cárcel! —decía la sombra.

—¡Que lo ahorquen! —coreaba el sol, siempre partidario de los recursos extremos.

Y las botellas y los proyectiles andaban por los aires como murciélagos perseguidos, mientras los alguaciles agitando sus penachos y luciendo sus pantorrillas, se llevaban al reserva al palco presidencial e intimaban a los picadores la orden de salir a los medios.

Restablecida la calma y normalizada la corrida, don Abundio empezó a experimentar cansancio, y ya le era preciso traer a la memoria su desesperada suerte para que se decidiera a tomar varas.

Un prolongado punto de clarín despejó de cuadrúpedos el redondel, no sin que el presidente se llevara una silba por no haber dejado al toro dar todo su juego, y don Abundio creyó que todo había concluido. Pero como viese delante a un mozalbete que, con unos palitos en la mano, se entretenía en dar saltos, ya corriendo hacia delante ya hacia atrás:

—Tú vas a pagar por todos —dijo el berrendo, y fuese a él en derechura; pero el chulo, dándole un gracioso quiebro como bolero en salida, le dejó clavadas en el morrillo dos banderillas que le hicieron dar un bote y exclamar:

—¡Pobre don Tranquilino! ¡Qué rato pasaría usted!…

Al segundo par sintió no haberse fingido cobarde como le aconsejó don Serapio, cuya condición envidiaba; y al tercero se decidió a vender cara su vida y se entableró pegando la cola a la valla sin que los capotes de los chicos lograran hacerle arrancar.

—Ande usted, que nos ha engañado —gritó una voz femenina desde la barrera—. Salió usted más valiente que el Cid y se ha quedado usted más reflexivo que un catedrático de Historia.

Al oír la alusión volvió don Abundio la cabeza y se encontró con una hermosa muchacha, vestida de manola, apoyada sobre la capa de paseo del matador puesta a guisa de colgadura en el antepecho.

—¡Sí, señor, yo se lo digo a usted! —proseguía ella—. La moza de Pinturita que va a mandarle a usted de un volapié a la eternidad, en cuanto el señor presidente acabe de sonarse y pueda hacer seña con el pañuelo.

Don Abundio dio un bramido horroroso. ¿Ustedes creen que de indignación? Nada de eso; es que acababa de reconocer en aquella manola a la alcarreña su criada. El pobre señor ya no tuvo momento de reposo; se fue al centro de la plaza y, tomando carrera, saltó el olivo con tal empuje que a no haber maroma, se cuela en el tendido con ánimo de dar un abrazo a su antigua Maritornes. Tres veces repitió la tentativa, y sólo a duras penas, y después de haberle clavado un rejón en al anca, se logró que fuera a entablerarse al lado opuesto.

Por fin, tocaron a matar; Pinturita tomó los trastos, y después del correspondiente brindis, se fue solo a la fiera, paró los pies y se puso en facha.

Tres pases al natural y dos de pecho forzados llevaba cumplidos el matador con gran contentamiento del público y absorta extrañeza de Pendenciero que no le quitaba ojo, cuando, liando el trapo y armándose para el volapié, echó atrás la cabeza el diestro y dejóle ver al toro un lunar como una pieza de dos reales que tenía junto a la nuez. Descubrir don Abundio aquel signo y echarse a correr por la plaza todo fue uno.

—¡Está huido! —vociferaban todos silbando al toro como pudieran hacerlo con un actor que no supiera su papel.

Y sin embargo, el pobre cornúpeto llevaba la razón en su fuga; quería evitar una horrorosa catástrofe. Había reconocido en Pinturita a su ahijado León.

En vano fue que éste cambiara de muleta y apelara a todos los recursos para traer al toro a jurisdicción; don Abundio, transido de pena, esquivaba la lucha. Lo que pasó por su pupilo, nadie lo sabe. ¿Temía el fiasco? ¿Recordaba lo que sobre la metempsícosis le había repetido tantas veces su tutor y, compulsando fechas, abrigaba algún temor sobre el caso presente? Lo ignoro; lo cierto es que se puso pálido, y volviendo a la barrera depositó trapo y estoque y se sentó en el estribo diciendo que él no podía hacer más.

—¡Perros! ¡Perros! —gritó el público; porque se me olvidaba decir a ustedes que esto pasaba antes de que la media-luna se hubiera introducido en la lidia.

Y, en efecto, la trahílla salió a la arena con gran contentamiento de don Abundio que, no hallando motivos de consideración para los canes, los fue despanzurrando por turno después de llevarlos y traerlos como pelota en trinquete. La única que se le resistía era una perra con cara de patrona de casa de huéspedes sin principio, que siempre encontraba modo de escabullírsele entre las patas.

—También llevarás tu merecido —murmuró el catedrático dando un derrote al aire.

—¿Yo? —le contestó la perra soltando una de esas carcajadas más insultantes que un bofetón—. ¡Si no ha podido conmigo mi marido! Caro va usted a pagar el haberme puesto en el caso de ir a acabar mis días en Toro con Serapio.

—¡Remigia! —pues la mastina no era otra— argüía Pendenciero falto de fuerzas para resistir a tanta tribulación. Mira que yo no soy manso, y si me buscas camorra la encontrarás.

—Calle usted la boca, teniente de papel. Ni a usted ni a todo Jarama junto temo yo. Y el toro que sea hombre, que salga.

Y daba brincos procurando hincar el diente donde podía; hasta que convencida de la inutilidad de sus esfuerzos y oyendo al tendido pedir a voz en cuello que se llevaran al toro al corral, porque la noche se venía encima, se dirigió resueltamente a donde León estaba, y ladrando y enseñándole los dientes, le increpó de esta manera:

—Lo mismo que tú, torero de invierno, ¿así vuelves por la honra de tu familia? ¿Por qué no le diste un golletazo? ¡Si me voy convenciendo de que eres hijo de tu padre!…

León no entendía; pero no quitaba los ojos de la perra y meditaba.

Por fin soltaron a los cabestros y, en cuanto doña Remigia reconoció a su marido, se le abalanzó a una oreja diciéndole con transportes de fingido gozo:

—¡Serapito mío! Esta vez sí que no nos separaremos; yo quiera ir a donde tú vayas. Mira, aquí tienes a Leoncito que se hará pastor, y reunidos pasaremos la existencia. Hasta si tú quieres consentiré en que nos acompañe don Abundio.

Y don Serapio, inmóvil, conmovido y con la cabeza inclinada por el peso de su esposa, cuyas virtudes admiraba, quiso hablar, pero sólo tuvo fuerzas para decir: Muuu…

Todo parecía augurar un feliz desenlace, cuando uno de los pastores, creyendo por la actitud de Manteca que la perra le martirizaba en vez de acariciarle, tomando por odio de raza lo que era expansión de familia, llegó con el garrote enarbolado a donde los cónyuges estaban, y descargó con él tan tremendo como infortunado golpe sobre la cabeza de doña Remigia, que ésta, dando media vuelta, cayó exánime a los pies de su marido.

—¡Pobrecita! ¡Tan buena! —murmuró Serapio.

Y, dirigiéndose a donde el catedrático estaba:

—La hemos perdido —exclamó—. ¡Valor, amigo!

Y ambos tomaron el camino del toril, lanzando al pasar junto a León una mirada y un mugido que conmovieron al émulo de Costillares. Pero al llegar a la puerta, don Abundio dobló las rodillas y, sin proferir una queja, quedó muerto de repente.

En las reseñas de los periódicos dijeron que le había ocasionado la muerte la despaldilladura del reserva. ¡Así se escribe la Historia! En el matadero se vio que tenía el corazón deshecho. Había muerto de un aneurisma.

Don Serapio siguió llevando el cencerro y acabó por olvidar y ser feliz.

Lo que pasó por León nadie lo sabe; pero es lo cierto que al día siguiente se cortó la coleta con asombro de sus admiradores; se volvió misántropo y concluyó por fundar en Madrid la primera sociedad protectora de los animales.

En cuanto a la alcarreña, continuó sirviendo.

FIN