OCOS meses hacia que, sucediendo a su progenitor, imperaba Tito en Roma. Este príncipe generoso, que llamaba día perdido a aquel en que no había dispensado algún bien, empezaba a borrar con su clemencia el sangriento recuerdo de Nerón y la sórdida avaricia de Vespasiano su padre.

OCOS meses hacia que, sucediendo a su progenitor, imperaba Tito en Roma. Este príncipe generoso, que llamaba día perdido a aquel en que no había dispensado algún bien, empezaba a borrar con su clemencia el sangriento recuerdo de Nerón y la sórdida avaricia de Vespasiano su padre.

El triunfador de Jerusalén, las delicias del género humano como le apellidaban, había proscrito las persecuciones contra los sectarios del Nazareno, iniciadas por Tiberio y sobrepujadas por el hijo de Agripina. Ello no obstante, los suplicios no cesaron completamente.

Las provincias, gobernadas por prefectos arbitrarios revestidos de una autoridad suprema y escudados en una irresponsabilidad absoluta, se libraban a cruentos espectáculos, ora para satisfacer los naturales instintos de la plebe, ya para secundar los ocultos planes de los pretores. En este caso se hallaba Pompeya.

Residencia de estío de las familias patricias de la Campania y del Lacio, sus habitantes más que de luchas políticas se ocupaban del embellecimiento de su ciudad con el fin de atraer a la población flotante que tan buenos rendimientos les daba. Y tal era su fanatismo para la conservación del ornato público que, cuando a la caída de Nerón la Italia entera destruyó las estatuas de este monstruo, ellos respetaron, sin deificarlas, todas las que erigidas en sus calles encerraban alguna notoriedad artística. Pero así que el caliginoso aliento del verano empujaba hacia aquella vertiente del Vesubio a los levantiscos ciudadanos de Neápolis y Salerno, las pasiones se encendían y Pompeya era durante cuatro meses émula en discordias civiles de Roma su metrópoli.

Tenían los pompeyanos a la sazón por Proefectus urbis un senador vendido a la causa de Domiciano, aquel segundo Calígula que dos años después debía precipitar la muerte de su hermano Tito, colocándole en la fila de los dioses mientras le denigraba entre los simples mortales. Fingiendo pues someterse a los designios del Emperador, el Prefecto no desperdiciaba coyuntura de atizar el fuego de la indisciplina para favorecer, bajo mano, los ambiciosos planes del Caín su protector.

Habían dado comienzo las vindemiales, ferias de las vendimias que desde el tres de Setiembre al tres de Octubre se celebraban en toda la Italia agrícola. La época de los grandes juegos se aproximaba y con ella el descontento público; no sólo porque su terminación era la señal de desfile para los veraneantes impelidos mal de su grado a consagrarse a sus tareas ordinarias, sino porque desde el advenimiento de Tito las circenses no eran ya las lúgubres hecatombes en que el pueblo romano bebía su bélica inspiración. Reducidos a la carrera, al salto, al disco y al pugilato, echaban de menos los gladiadores, los bestiarios, los secutores y los dimaqueres con su polvo, sus rugidos, su sangre y sus cadáveres.

Pero a las ya expuestas uníase aún otra circunstancia. Habiendo consumido un incendio en Roma el Capitolio, el Panteón, la Biblioteca de Augusto y el Teatro de Pompeyo, amén de otros monumentos menos importantes, Tito prometió que todo sería reedificado a sus expensas; y, rehusando los donativos que le ofrecían así las ciudades del imperio como los príncipes sus aliados, vendió hasta los muebles de su palacio para cumplir su palabra. El entusiasmo público desbordó en todas partes organizándose festejos con que solemnizar la largueza del emperador. Pero los secuaces de Domiciano, valiéndose de ocasión tan propicia para tomar en ridículo la clemencia del soberano, indujeron a la plebe a reclamar con tal insistencia la restitución de su espectáculo predilecto, que Tito debió ceder ante el clamor general y, al inaugurar su célebre anfiteatro, otorgó gladiadores, naumaquias o combates navales y hasta cinco mil fieras. Los pompeyanos no fueron los que contribuyeron en menor parte a esta dolorosa reconquista instigados por el Proefectus urbis.

Era el anochecer del día 7 de Setiembre del año 79 de Jesucristo. El Ceryx encargado de la conservación del orden, recorría presuroso todos los puestos recomendando a sus vigiles que atendieran a la seguridad pública, sin oponerse no obstante al torrente popular que, desbordando de las termas, de la Basílica, de los templos de Júpiter y Hércules, de las tiendas de la avenida de la Abundancia y de los tugurios de la calle de la Fortuna, se dirigía en tropel a la morada del Pretor, llevando teas encendidas y gritando como en la Roma cesárea:

—¡Panem et circenses!…

El Prefecto, queriendo cubrir con cierto velo de legalidad su propia obra, presentóse en la puerta de palacio, rodeado de la guardia pretoriana; y, precedido de seis lictores que vestidos con el sagum descansaban los fasces sobre el hombro izquierdo mientras con la virga en la opuesta mano separaban los grupos:

—Al foro, dijo —y tomó el camino de las asambleas generales seguido de la multitud que tras él continuaba vociferando:

—¡Panem et circenses!…

En aquel santuario de la opinión pública, una representación verbal le fue elevada en nombre de todos los ciudadanos de Pompeya.

—¿Sabéis —arguyó— que las leyes lo prohíben?

—Entiende tú —repuso el tribuno que llevaba la voz— que si se enerva el pueblo en la molicie, el día de la lucha no tendrá fuerzas para abrir las puertas del templo de Jano.

—¡No más quadriga!…

—No más disco.

—¡Luchadores! —fue el grito Unánime.

Y como la exasperación amenazara convertirse en motín, el Prefecto les concedió los andabates que, peleando con una venda en los ojos o cubiertos con una armadura, ofrecían menos riesgo.

—No: ¡gladiadores! —repitió la turba.

Y el demandado fingiendo doblegarse a las circunstancias, asintió a los clamores de la plebe; pero como la debilidad de parte de la fuerza es la señal del abuso en el oprimido:

—¡Bestiarios! —prorrumpieron unos pocos; lo que no tardó en hacerse el eco general. Y de concesión en concesión, los pompeyanos consiguieron que les restituyesen no sólo los laquearios (que por un lazo escurridizo tirado con destreza procuraban detener y cazar a los adversarios) y los retiarios que, con una mano armada de un tridente y llevando en la otra una red, envolvían con ella a su antagonista para darle muerte una vez vencido, sino el repugnante espectáculo de las bestias feroces, desgarrando entre los aplausos de la abyecta muchedumbre las carnes de los prisioneros de guerra, o abriendo con sus dientes el camino de la gloria a los mártires sublimes de la religión cristiana.

La impaciencia popular señaló el día siguiente para renovar el derramamiento de sangre en el anfiteatro. La premura de la exigencia no permitiendo que se restablecieran los abolidos gladiadores fiscales, que eran los que el Fisco suministraba a sus expensas, ni los postulatitii o sean los que por más hábiles el pueblo reclama preferentemente, hubo de recurrirse a los privados, sostenidos por empresas particulares que los alquilaban mediante una retribución pecuniaria.

En cuanto a los bestiarios, a falta de prisioneros de guerra y de delincuentes condenados a este género de lucha, se determinó substituirlos con esclavos o con gente ya acusada de impiedad, ya sospechosa de seguir la doctrina del que llamaban impostor de Galilea.

Restituido el prefecto en triunfo al pretorio y agotados los vítores al emperador, la ebria muchedumbre se retiró a sus hogares a esperar el mañana, quedando sumida Pompeya en esa calma precursora de toda tempestad horrible.

Este fue el instante en que los fugitivos del Anacronópete, deslizándose como sombras sobre el empedrado de lava de sus rectas y elegantes avenidas, penetraron en la ciudad.

Benjamín, que en medio de las mayores contrariedades perseguía su fin científico con la terquedad de un sabio aragonés, se había provisto en su fuga de un zapapico y caminaba consultando al resplandor de la luna creciente el plano del teatro de sus operaciones. Sun-ché, que además de haber asistido a la trágica desaparición de los militares había sido impuesta por el poliglota en la locura del doctor, se apoyaba en el brazo izquierdo de su intérprete rendida de cansancio y entregada a tristes pensamientos. Pendida del derecho arrastrábase mejor que andaba la más digna de compasión de todos: la desventurada pupila que por breves horas había tocado el séptimo cielo de sus ilusiones para ser precipitada desde más alto en los últimos abismos de la desesperación.

Juana era la única que, no obstante la gravedad de las circunstancias, no se abandonaba al desaliento.

—Verá usted —decía— cómo a lo mejor nos los vemos aparecer por ahí vestidos como judíos del monumento.

—No, esta vez los hemos perdido para siempre.

—¡Quiá! Si ellos son como el ave Félix que según cuentan renace después de hecha cecina.

—Por fin llegamos —exclamó Benjamín deteniéndose en un quadrivium o desembocadura de cuatro avenidas, en cuyo centro se alzaba la estatua de Nerón dando frente a la puerta de Herculano situada en la extremidad de la calle Domiciana.

Invitados los viajeros por el impaciente sabio a tomar algún reposo mientras él se libraba a sus excavaciones, Clara y Sun-ché se recostaron en los poyos de una fuente que junto a ellas corría con manso murmullo; y, entregadas a sus reflexiones, quedáronse pronto, si no dormidas, aletargadas.

Juanita, en la esperanza de ver aparecer a Pendencia en la forma de centurión o de draconarius, se quedó haciendo compañía al arqueólogo amenizándole la tarea con sus aceradas pullas.

La situación del tesoro estaba tan perfectamente señalada en el plano, que a la media hora escasa de remover la tierra, el zapapico tropezó en un cuerpo resistente.

Benjamín, con el corazón hecho un molino de viento, desenterró una pequeña caja de metal que, sin inscripción alguna, revelaba servir sólo de estuche a algún objeto precioso. Abierta por fin en medio de la mayor ansiedad, sacó a luz el políglota unos manojos de cordelillos en los que de distancia en distancia había nudos que a primera vista dejaban comprender por sus combinaciones que no habían sido hechos al azar. El sabio dio un grito de asombro.

—¡Cordeles! —dijo Juanita—. Hombre, ¿y no le dan a usted ganas de ahorcarse?

—Silencio, profana.

—Siquiera propínese usted con ellos una docena de disciplinazos.

—¿Sabes tú lo que es esto?

—A que salimos ahora con que es alguna libra de fideos del tiempo de Salomón…

—Esta es la primera escritura que usaron los hombres sobre la tierra, legada a la humanidad por Fo hi como le llaman los chinos, o según nosotros por Noé a su salida del arca. Este es el prototipo de la palabra escrita revelado al mundo sabio en la academia de inscripciones por el paleógrafo Shuckford.

Y con verdadera hidrofobia científica Benjamín se dispuso a interpretar el enigma. Desgraciadamente una densa nube le eclipsó el tenue rayo de la luna próxima ya a desaparecer en el horizonte occidental; y no bastándole el simple tacto, tuvo que diferir su empresa.

—Pero diga usted: ¿qué tintero empleaban esos potrotipos? Pues qué: ¿siempre no se ha escrito del mismo modo?

—Ni por soñación. Que sepamos, hasta ahora son tres las maneras conocidas de trazar la escritura: Por línea perpendicular, por orbicular o redonda y por horizontal; y aun así estas tres grandes ramas se subdividen en muchas variantes.

—¡Jesús! Y yo que no sé poner una carta más que con falsilla, porque sino me tuerzo.

Benjamín, a quien la nube se empeñaba en velar el astro de la noche, tanto para distraer su inacción, como cediendo a sus naturales aficiones, tomó así la palabra creyendo asistir a un curso de paleografía:

En la Mitología de Carrasco se lee que los indios de la isla Trapobana, según Diodoro de Sicilia, escriben por líneas perpendiculares rectas. Du-Halde consigna que los chinos y japoneses, aunque usan la escritura perpendicular, la trazan como los Hebreos de derecha a izquierda; así es que sus libros comienzan por donde los nuestros tienen su fin. Los septentrionales o Escitas grababan en las rocas sus letras llamadas Runas o Rúnicas en renglones curvos, reuniendo las líneas de alto abajo y viceversa; pero oblicuamente o en espiral. Los tártaros, según Nienhoff, cuyas consonantes son parecidas a las de los etíopes porque las enlazan con sus vocales, escriben en línea perpendicular de derecha a izquierda; y los mogoles, de alto abajo en opinión de Treveux. Los habitantes de las Islas Filipinas y de Malaca, refiere Giró del Mundo que comienzan, por el contrario, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y los mejicanos, según Acosta, lo verifican por línea perpendicular ocupando de alto abajo toda la página. Conocieron también el uso de unas cuerdecitas teñidas de diversos colores anudadas y entrelazadas de varios modos según la importancia del suceso que debía referirse; esta costumbre era común en todos los salvajes de la América septentrional. Las grandes poblaciones del Perú, dice Baltasar Bonifacio, usaron como las de la América del Norte las mencionadas cuerdecitas, que conservaban en archivos (establecidos y custodiados por personas instruidas) para consulta de todos los sucesos dignos de ser transmitidos a la posteridad.

—Aguarde usted —interrumpió Juanita—. ¿Va a ser muy larga la procesión?

—Si te molesta la dejaremos.

—Nada de eso; a mí no me incomoda, porque lo que no entiendo, por un oído me entra y por otro me sale; pero si usted me lo permite me sentaré. Con que quedamos en los salvajes de la Habana serpentrional.

Benjamín la miró con lástima y prosiguió así:

—Entrando en el segundo sistema, aseguran Pausanias y Bimard de la Bastie, que los griegos conocieron la escritura orbicular como se desprende de la inscripción del disco de Ifito que se reputa posterior en 300 años al sitio de Troya. También se sirvieron de ella, según Maffei, los etruscos o antiguos toscanos. Los más remotos pueblos septentrionales enlazaron la escritura de alto abajo y viceversa; pero también en líneas oblicuas o en espiral. Y no ofreciendo dificultad el que estos caracteres sean los verdaderos runos, resultan legitimas las inscripciones que cita el mismo Pausanias por tener sus líneas mucha semejanza y aun identidad con las de los pueblos del Norte. Las inscripciones griegas del monumento erigido en Olimpia por los Cipselides, eran difíciles de leerse a causa de sus multiplicadas curvas.

—Lo mismo me pasaba a mí con las cartas de Pendencia; y eso que venían en papel rayado; pero cada renglón parecía un vía-crucis: aquello sí que a estar en latín, lo cree usted escritura articular.

—Tomemos la horizontal —continuó el sabio.

Y Juanita, creyendo que se trataba de una orden que empezaba a lisonjearla, se tendió cuan larga era en el arroyo, como lo pudiera hacer en el más mullido lecho.

—No me duermo, no señor —adujo al comprender por el movimiento de extrañeza de Benjamín que se había equivocado—. Siga usted, que si me aburro ya le diré a usted que se pare.

Benjamín buscó la luna; pero como ella no se dejase ver, reanudó su discurso con desaliento.

—Pues bien: la escritura por línea horizontal abraza varias especies. La Bustrojedona de la primera edad, de derecha a izquierda; la del segundo hasta el cuarto período, de izquierda a derecha; y la aratoria que reúne las precedentes yendo y volviendo por líneas paralelas y frente por frente del punto de partida.

—¡Vaya un trajín! ¿Sabe usted que una plana de esas parecerá un ejercicio de bomberos?

—Los orientales siempre han escrito de derecha a izquierda como los etruscos; menos los armenios y los habitantes del Indostán que lo hacen de izquierda a derecha. En los griegos se ha observado que, bien sea por los métodos de Pelasgo, de Cécrope o de Cadmo; participa aunque a lo oriental de las dos especies; porque cuando escriben muchas lineas vuelven de derecha a izquierda. Esta dirección es la que empleaban los Hunnos.

—¿Y los otros?

—Hablo de los Hunnos, hoy zikulos de la parte de la Transilvania.

—¡Ah!, sí. Adelante, no los conozco.

—Los etíopes o abisinios, los siameses y los thibetanos escriben de izquierda a derecha, y estos últimos casi horizontalmente. Dos inscripciones notables presenta la escritura bustrofedona de la primera edad, admitida también entre los galos y los francos; la una se halló en las ruinas del templo de Apolo Amycloeus en Amycles, villa de la Laconia, hacia el año 1400 antes de J. C.; la segunda, que refiere Muratori, consta en el mármol de Nointel o Baudelot descubierto en 1672 en una iglesia de Atenas, cuyo mármol fija la época por los años 457 antes de la era cristiana. Las pieles de los cuadrúpedos preparadas de diversas maneras, las de los pescados, los intestinos de las serpientes y de otros animales, las telas de lienzo y de seda, las hojas, la corteza y la madera de los árboles, la borra de las plantas y su corazón, el hueso, el marfil, las piedras comunes y preciosas, los metales, el vidrio, la cera, el ladrillo, la greda y el yeso, han sido las materias sobre los que en todos tiempos y en el día se escriben los caracteres.

—Pues en cuestión de caracteres, aunque el mío no es de los peores, como don Sindulfo no nos devuelva los militares, aún ha de ver usted a las criadas escribir con las uñas sobre pellejo de sabio.

—Los mármoles, los bronces y las planchas o láminas de metal han sido de uso común entre los griegos y romanos: el de las pieles data del tiempo de Job. En planchas de madera y tablitas de bambú escribieron los chinos, dice Du-Halde, antes de la invención del papel. Las pirámides, los obeliscos y las columnas de las observaciones astronómicas de los babilonios, que refiere Flavio Josefo, fueron de mármoles, piedras y ladrillo. Las leyes de Solón estaban escritas en madera; las de los romanos en bronce, de las que tres mil se perdieron en el incendio del Capitolio. Los pueblos septentrionales grababan sus inscripciones rúnicas en las piedras y en las rocas. La escritura en plomo sube al tiempo del Diluvio. La hecha en marfil se ha conservado en las tablas llamadas dípticas o de dos hojas, porque las polipticas son las que exceden de este número. Se escribía también, según Plinio, en las hojas de palmera y de ciertas malvas; así es que en algunas comarcas de las Indias orientales, afirma Alfonso Costadan, escriben en las hojas del Macareguo, hojas que tienen seis pies de largo por uno de ancho. Lo propio hacen, dice Michael Boim, los habitantes del fuerte de Mieu, junto a Bengala y Pegú, sirviéndose del Areca, especie de palmera, y de la corteza del árbol llamado Avo. Los del reino de Siam y Cambodge y los insulares de Filipinas (aunque estos últimos siguen el método de los españoles) se valen de las hojas de plátano, de palmera o de la parte lisa de las cañas en las que trazan sus caracteres con un punzón o cuchillo. Los siracusanos lo hacían en hojas de olivo y los atenienses en conchas. En Atenas, cuenta Suidas, que se consignaban los nombres de los valientes que habían sucumbido en defensa de la patria, sobre el velo de Minerva.

—Pues buena la pondrían la mantilla a la pobre señora. ¡Vamos!, sería de casco y lo escribirían por el revés.

—Los indios, según Filostrato, hacían su escritura en los Syndones, que así llamaban a sus telas o vestidos.

—¡Ay! Pues yo siempre los he visto en cueros; es decir, en las estampas.

—Los judíos tenían una particular habilidad en unir los diferentes trozos del pergamino, haciéndolo en términos de no poderse distinguir señal alguna. Con este motivo, añade Flavio Josefo que Tolomeo Filadelfo se llenó de admiración cuando los setenta ancianos, enviados por el gran sacerdote, desdoblaron en su presencia los rollos de la ley toda escrita con caracteres de oro. No obstante, el grabado en seco, sin auxilio de la tinta ni de otro color, parece haber sido el primer procedimiento: los montañeses de Kuei-cheu en China, así lo ejecutan sobre unas tablitas de madera muy tierna. Los parthos hacían en sus vestidos las letras con aguja, no usando del papyrus que podrían haber hallado en abundancia en Babilonia.

—Ya que me vuelve usted loca con tanto nombre extranjero, explíqueme usted siquiera alguno de esos terminachos que como guijarros de punta me están levantando chichones en la cabeza.

—El papyrus es una especie de caña parecida a la typha propia de los parajes bajos y húmedos. Sus raíces leñosas tienen por lo regular diez pies de longitud: su tallo triangular no excede de dos codos en tanto que no se eleva sobre la superficie de las aguas; pero en su totalidad alcanza hasta cuatro o cinco. Después de varios procedimientos llegaba a ser papel, no excediendo nunca de la marca que se le tenía asignada, que era dos pies de longitud. Los instrumentos empleados para escribir han sido con corta diferencia los mismos que usamos en el día, a saber: la regla, el compás, el plomo, las tijeras, el cortaplumas, la piedra para afilar, la esponja, el estilo o punzón, la pluma o caña, el tintero o escribanía, el atril y las ampolletas o botellitas de vidrio, conteniendo una el líquido para volver más suelta la tinta espesada, y otra el bermellón o rojo para escribir los principios de los capítulos. El estilo, stylus graphium, y el buril, caelum celtes, sirvieron para la escritura en seco o sin tinta; de consiguiente se empleaban en los mármoles, metales y en las tablas preparadas con cera y yeso, y eran de varios tamaños y formas. La caña, arundo; el junco, juncus y el cala-mus usáronse en la escritura que se hacia con tinta; pero antes de conocerse la aplicación de las plumas. El Egipto, Gnido y el lago Amáis en Asia, según Plinio, daban profusión de estos juncos o calamos que los griegos se hacían llevar de Persia y que, cogidos en el mes de Marzo en Aurac, dejaban endurecer por espacio de seis meses entre el fiemo o estiércol, tomando de este modo un hermoso barniz jaspeado de negro y amarillo oscuro.

En aquel instante sonó un ronquido; pero Benjamín embriagado en su peroración, no se detuvo hasta terminar su relato.

—El uso de las plumas de ánsares, cisnes, pavos y grullas —continuó disparado— no data al parecer sino del siglo quinto. Los siameses se valían del lápiz. Los chinos emplean actualmente, como en la antigüedad, el pincel de pelo de conejo por mejor y más suave. La tinta de los tiempos remotos no tenía de común con la nuestra sino el color y la goma que entraba en su composición: Se llamaba atramentum scriptorium o librarium, para distinguirla del atramentum sutorium o calchantum. El negro lo hacían con el humo de la resina, de pez, de tártaro, marfil quemado y carbones triturados; cuyos ingredientes en fusión se sometían a la acción solar. Los pueblos orientales empleaban la gibia y el alumbre que los africanos substituían a veces con la adormidera o el jugo del calamar. Refiere Allatius haber visto la tinta de pelo de cabra quemado que, aunque un poco roja, tenía las propiedades de no perder su color, ser lustrosa y adherirse muy bien al pergamino; de modo que era muy difícil borrarla. La tinta china, conocida 1120 años antes de J. C., se extrae de varias materias y especialmente de los pinos o del aceite quemado. Entre los indios la decocción de las ramas de un árbol llamado aradranto les suministra este licor tan…

Aquí llegaba Benjamín en su afluente desbordamiento, cuando un «Mátame al sabio», de Juanita que soñaba, le hizo comprender que su erudición era inútil y dio por terminada la conferencia.

En esto un hombre, que con una linterna encendida en la mano doblaba la esquina, desembocó en el quadrivium.

—¡El loco! —gritó Benjamín reconociendo a don Sindulfo, que en efecto venía en busca de los fugitivos; a cuya voz despertáronse los tres durmientes como si hubiesen sentido un sacudimiento galvánico.

—¡Favor! —exclamaron las infelices, abrazándose en defensa mutua.

Pero Benjamín, para quien aquella luz era como el relámpago para el caminante perdido en las tinieblas, antes de que su amigo les apercibiese, corrió a su encuentro vociferando como el sabio de Siracusa cuando al dar con la teoría del peso específico dicen que salió desnudo del baño repitiendo: ¡Eureka!

—¿De qué se trata? ¿Ha vuelto a la vida mi rival? —preguntó el demente persiguiendo su manía.

—No. He hallado el secreto de la inmortalidad. Leamos, alúmbreme usted.

Y consultando los cordelillos, su pecho se dilató al ver que la disposición de los nudos correspondía a la escritura armenia en la que creía poder alardear sus conocimientos.

—Y bien: ¿Qué dice?

Benjamín con no poca dificultad leyó lo que sigue:

—«Si quieres ser inmortal, anda a la tierra de Noé y…»

—¡Maldición!

—¿Qué es ello?

—Que no puedo interpretar el sentido de los demás caracteres. No importa —continuó en su delirio—. Volaremos a la región del Patriarca y daremos solución a este enigma indescifrable.

—Si usted en cuestión de lenguas no conoce más que la estofada —se permitió argüir la intemperante Juanita; a cuya voz el loco fijando mientes en el grupo de las tres gracias, crispó los puños, y dirigiéndose a Sun-ché:

—Tú también me estorbas —dijo— pero pronto no serás más que un cadáver.

E iba a abalanzarse sobre ella, cuando por dicha suya el sabio tropezó en uno de los poyos y cayó al suelo de bruces. Benjamín acudió en su auxilio mientras la trinidad femenina se replegaba con espanto hacia la fuente.

—Esto no se hace entre cristianos —gritó la de Pinto con toda la fuerza que le prestaba la indignación.

—¡Cristianos han dicho! —murmuró por lo bajo a su gente el ceryx, que atraído por la linterna de don Sindulfo, acechaba a los viajeros y que, por la relación de la palabra española con la latina dedujo una verdad funesta para los anacronóbatas.

—¿Qué? —se preguntaron todos al verse rodeados de los vigiles.

—Apoderaos de ellos.

El terror fue general.

—Yo soy inocente —aducía Clara.

—Respetad a la emperatriz —ordenaba Sun-ché en chino.

—¡Prenda usted a ese, señor guindilla! —balbuceaba la maritornes señalando al tutor.

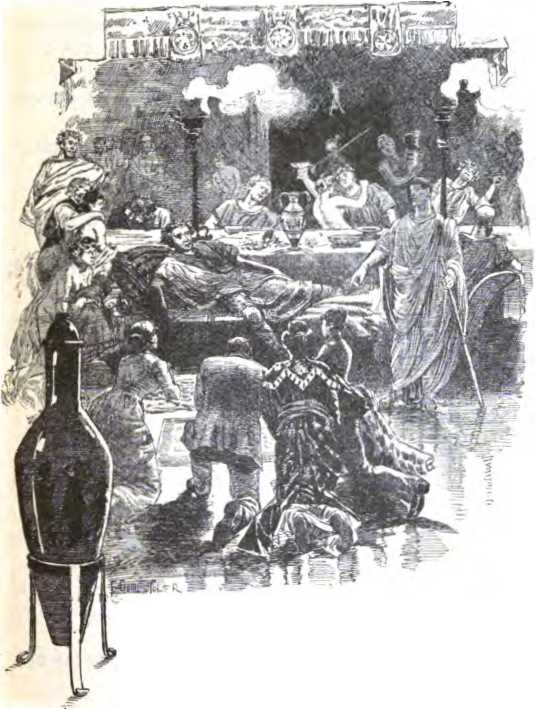

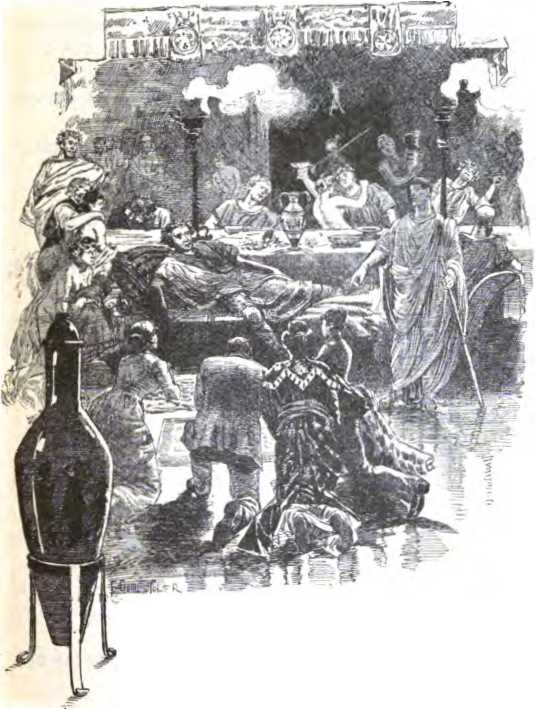

Pero como los gritos fuesen en aumento, les aplicaron unas mordazas y maniatados los condujeron a la presencia del Prefecto que en desenfrenada orgía saboreaba en el pretorio el motín tan favorable a la causa de Domiciano.

—¡Piedad! —articularon todos, libertados de sus ligaduras y cayendo a los pies del ebrio senador.

—No le excitéis con vuestros ayes —observó el políglota—. Reparad que no entiende más que el latín.

—Pues bien: In nomine Domini nostri Jesu Cristi —dijo Juanita muerta de miedo y recordando la salutación con que el cura de su lugar daba los buenos días a sus feligreses.

—¿Quién pronuncia aquí el nombre del impostor de Galilea? —rugió el Prefecto pudiendo apenas mantenerse en equilibrio.

—Estos cristianos que acaban de profanar la estatua de Nerón.

—¿Cuál es el jefe?

—Éste, el más viejo —contestó Juanita impuesta por la traducción de Benjamín.

—Subidlo al cráter y arrojadlo en las entrañas del Vesubio.

Una explosión de lágrimas y lamentos sucedió a tan bárbara orden; pero antes de que las excursionistas pudieran dirigir una palabra de consuelo a don Sindulfo, éste había desaparecido entre un grupo de vigiles encargados de la ejecución del decreto.

—Los demás —prosiguió el togado beodo— apréstense a servir de bestiarios en los circenses de mañana.

—¡Horror! Nos destinan al circo —tradujo el arqueólogo, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Clara perdía el sentido y Sun-ché interrogaba con ojos extraviados sin obtener contestación.

—¿Al circo? Pues no se apuren ustedes —objetó Juana— que si es en el de Price yo tengo allí un primo aposentador.

—No; se nos condena a ser devorados por las bestias feroces.

Amordazados de nuevo, nadie pudo proferir una queja. Los vigiles sacaron del pretorio a los reos, y el Praefectus urbis, tambaleándose, volvió a la sala del festín gritando a sus comensales con feroz alegría:

—El pueblo tendrá bestiarios: la paz de Pompeya queda por ahora asegurada.

Y en efecto; unas horas después, al resplandor del sol naciente, el pobre tutor con los pies ensangrentados por la penosa ascensión del Vesubio rodaba a los profundos abismos del volcán, al mismo tiempo que sus compañeros de viaje penetraban en las mazmorras del anfiteatro para servir de pasto a las fieras y de diversión a la más soez de las plebes.

OCOS meses hacia que, sucediendo a su progenitor, imperaba Tito en Roma. Este príncipe generoso, que llamaba día perdido a aquel en que no había dispensado algún bien, empezaba a borrar con su clemencia el sangriento recuerdo de Nerón y la sórdida avaricia de Vespasiano su padre.

OCOS meses hacia que, sucediendo a su progenitor, imperaba Tito en Roma. Este príncipe generoso, que llamaba día perdido a aquel en que no había dispensado algún bien, empezaba a borrar con su clemencia el sangriento recuerdo de Nerón y la sórdida avaricia de Vespasiano su padre.