ENGANZA! —fue la primera frase que articuló la emperatriz al verse rodeada de los suyos.

ENGANZA! —fue la primera frase que articuló la emperatriz al verse rodeada de los suyos. ENGANZA! —fue la primera frase que articuló la emperatriz al verse rodeada de los suyos.

ENGANZA! —fue la primera frase que articuló la emperatriz al verse rodeada de los suyos.

—¡Venganza! —repitieron sus parciales aclamando a Sun-ché.

—Dejad —prosiguió la egregia dama— que bese las rodillas de la criatura que ha velado por mi existencia.

Y sus ojos arrasados de lágrimas se posaron con gratitud en King-seng.

—No es mía desgraciadamente la honra de haber salvado vuestros preciosos días —replicó el maestro de ceremonias que, no explicándose de otro modo la presencia de la emperatriz en el Anacronópete, supuso desde luego que sus tripulantes, más felices que él, habían logrado con astucia sacar de las mazmorras a la víctima inocente de Hien-ti.

Los viajeros, aunque sabían que la momia encerrada en un sarcófago de alcanfor de época harto remota para poder resistir victoriosamente la acción retrógrada del tiempo, debía su resurrección a la circunstancia de no estar sometida a la inalterabilidad, dejaron al mandarín en su creencia, tanto por lo que tenía de racional, cuanto por lo que favorecía sus planes.

—¡Cómo! ¿Son éstos? —adujo la emperatriz al enterarse de la situación y besando con transportes de gozo a Clara y a Juanita; con gran contentamiento de la última que por primera vez se veía objeto de las caricias de una soberana.

—Sí; estos son los que han roto vuestras cadenas. Desgraciadamente llegaron tarde para librar de la muerte al occidental su hermano, que como no ignoráis os precedió en el suplicio.

—¡Pobre mártir! —articuló Sun-ché tributando un triste recuerdo al que fue su mejor amigo.

Pero de pronto, levantando sus hermosas pupilas negras y fijándolas en don Sindulfo y en Benjamín que, con fruición arqueológica, saboreaban aquel triunfo de la ciencia.

—Es extraño —repuso—. Yo os he visto antes de ahora. Vuestras facciones despiertan en mí un recuerdo vago y confuso que no acierto a precisar.

—¡Ca! No lo crea Usía —interrumpió Juana—. Si estos moscones no se separan de nuestro lado. Son dos granos malignos que nos han salido a la señorita y a mí.

El políglota, buscando la lógica de tamaño fenómeno, supuso, y así se lo comunicó a su amigo, que la momia al volver a la vida los habla visto en la bodega a través de algún resquicio de la caja; pero que, expuesta a síncopes frecuentes antes de entrar en la plenitud de la existencia, había perdido la noción del tiempo en sus alternativas de insensibilidad, atribuyendo así a épocas remotas sucesos recientes. Error craso, como se probará en el curso de esta inverosímil historia.

—¿Pero qué significa esta música? ¿Qué anuncian estos aprestos de fiesta? —preguntó Sun-ché al oír unos golpes de gong con los que se daba a entender a la comitiva que la hora avanzaba y que la paciencia del emperador tocaba a su término.

Entonces King-seng narró lo ocurrido y puso al corriente a su soberana de cómo Hien-ti, pretextando al pueblo su muerte por accidente natural, se disponía a celebrar segundas nupcias con la extranjera a cuyos parientes había ofrecido, en cambio del consentimiento, el secreto de la inmortalidad.

—Miente el infame —exclamó con voz de trueno la emperatriz—. Lo que medita es vuestro exterminio; pero no lo conseguirá.

Y por un instintivo movimiento se abrazó a don Sindulfo como para defenderle de toda asechanza.

—No hay más; la ha flechado —dijo Juana a su señorita—. A ver si así la deja a usted de mortificar ese sinapismo.

—No lo conseguirá —replicó el maestro de ceremonias—; porque presintiendo que aún no habíais exhalado el postrer suspiro, vuestros parciales sólo aguardan a que dé principio la ceremonia para provocar la rebelión.

—Pues bien, marchemos; yo os guiaré al combate.

—Poco a poco —objetó Benjamín, a quien el bélico entusiasmo de la augusta señora cercenaba las probabilidades de éxito si, vencidos en la refriega, no podía hacerse dueño del talismán que tanto ambicionaba—. La prudencia dicta meditar bien el caso antes de abandonarse a una aventura peligrosa.

—Sí —adujo King-seng—. Vuestra egregia persona no debe exponerse. Todo está ya previsto para caer oportunamente sobre el tirano cuando menos lo presuma. No por anticipar el triunfo lo convirtamos en derrota.

—Esperemos a que nos libre el arcano de la inmortalidad.

—¿La inmortalidad? —inquirió con cierto orgullo la emperatriz—. ¿Y qué sabe él de ella? Os ha mentido. Yo sola poseo las pruebas que me dio el occidental y que he sabido sustraer a las requisas de Hien-ti ocultándolas en lo más recóndito del palacio.

—Con doble motivo debéis proceder con cautela si vuestro objeto es recuperarlas; pues no imagino que queráis dejar ignorada tan preciosa conquista.

—¡Oh! No. Decís bien. Es preciso aclarar ese enigma cuya solución parece hallarse en occidente.

—¡Cómo! —interrogaron todos.

—No es este el momento de las explicaciones-continuó Sun-ché.

La noche avanza y el tirano debe estar impaciente. Seguid a la comitiva; fingid doblegaros a los proyectos del emperador. Yo os precedo a palacio para hacerme con las pruebas; y en cuanto la ceremonia comience en el patio del Dragón, me presento a mis secuaces; tras breve lucha os apoderáis de Hien-ti y, libertando al pueblo de un opresor, yo os indicaré quién debe compartir conmigo el trono de Fo-hi.

Y así hablando, lanzó una mirada a don Sindulfo que heló a éste la sangre en las venas, y le valió el que su criada le dijese al oído:

—La suerte no es para el que la busca sino para el que la encuentra. ¡Viva don Pichichi primero! ¡Valiente rey de bastos va usted a hacer!

Todos iban a prorrumpir en una aclamación; pero Sun-ché imponiéndoles silencio, vistióse, para no ser reconocida, las túnicas de una esclava; y seguida de dos eunucos de su confianza absoluta, salió del Anacronópete. King-seng llevando de la mano a Clara la condujo al palanquín; y cerrado este con llave, la música hirió el espacio y el cortejo nupcial tomó lentamente, entre la apiñada multitud, el camino del yamen.

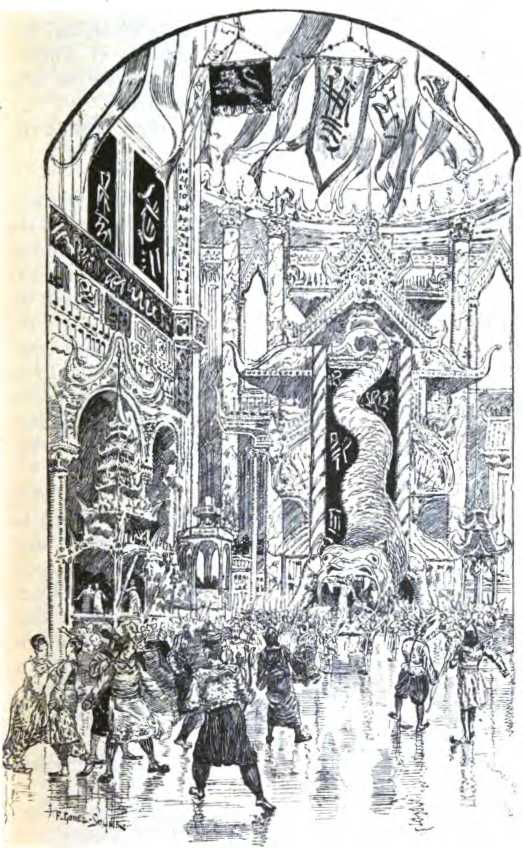

Catorce patios había que atravesar para dirigirse a las habitaciones imperiales, siendo el llamado de honor el inmediato al cuerpo del edificio. En el centro se hallaba el dragón sagrado, monstruo fundido en bronce con las fauces abiertas rasantes al suelo y la cola enroscada perdida en las alturas. Limitaban el área innumerables kioskos que servían de tribuna en las grandes solemnidades para los mandarines y dignatarios de alto rango y que formaban, por decirlo así, escolta al templete imperial al que solo el monarca, su familia y su primer ministro podían tener acceso.

Todas estas fábricas, como el yamen que abierto a cuatro vientos se erguía en el fondo sobre una suntuosa escalinata de mármol con adornos de jade sanguíneo, estaban profusamente iluminadas con miles de linternas de múltiples formas y dimensiones: ya un tulipán y una rosa robaban sus colores a la naturaleza, ya un enorme globo a través de sus paredes hechas de arroz con toda la transparencia del cristal, lucía figuras de movimiento. Junto a un pez de luz que agitaba sus natatorias y coleaba, veíanse dos gallos que libraban entre sí descomunal combate. Ora eran dos medias sandías las que luciendo su rojiza pulpa pendían de un arquitrabe, ora una langosta la que contrayendo y dilatando sus articulaciones coronaba el vértice de un frontón. Gomas odorantes se consumían en centenares de pebeteros; escudos de flores simulando mariposas e insectos alados embalsamaban el ambiente. La entrada estaba custodiada por los dioses porteros: dos gigantescas figuras de siniestra faz, de musculatura titánica y de una riqueza indumentaria sólo comparable con su candor artístico. La guardia de doncellas rodeaba el templete del emperador; las demás fuerzas militares con sus arcos terciados y sus partesanas en reposo ocupaban el segundo término. La baja servidumbre del palacio invadía el graderío.

—¿Estás seguro de lo que dices? —murmuró por lo bajo el monarca a Tsao-pi para evitar el ser oído por sus tres concubinas oficiales que detrás de él tomaban asiento.

—No tardaréis en convenceros ante la evidencia. La rebelión debe estallar esta misma noche en el yamen; pero será sofocada, yo os lo juro. Los rebeldes me son conocidos y mis precauciones están tomadas.

—¿De modo que esos impostores eran realmente sectarios de los gorros amarillos?

—Y parciales de la emperatriz.

Aquí llegaban en su diálogo cuando la comitiva nupcial empezó a trasponer con solemne paso el patio de honor, y a la voz de alerta cada cual se aprestó a llenar su cometido. Linternas y banderolas componían el fondo de esta procesión terminada por el palanquín de la desposada, a cuya puerta caminaba de vigía el maestro de ceremonias delegado por el augusto consorte para la presentación. Don Sindulfo, Benjamín y Juana hacían uso de su derecho de rodear la litera como miembros de la familia. Los cortesanos y la servidumbre venían detrás. Fuerzas de caballería cerraban la marcha.

Depuesta la preciosa carga en mitad del patio, previas las rituales genuflexiones, King-seng entregó la llave del palanquín al monarca que, saliendo al encuentro de su futura, la condujo al templete. Acto continuo el jefe de los letrados leyó los preceptos de Confucio sobre los deberes que contrae la mujer para con el marido; y a felicitar a Hien-ti comenzaba en nombre de la academia cuando una melancólica canción de ritmo particular hizo volver la cabeza a los circunstantes que, atónitos, vieron aparecer a la emperatriz por entre las abiertas fauces del dragón sagrado.

—¡Sun-ché! —exclamó toda la corte presa de sentimientos distintos.

—¡Traición! —gritó Hien-ti ante la resurrección de su victima.

Pero la extrañeza de los celestiales al recuperar a su soberana era juego de niños ante la que experimentó Juanita al sentirse cogida de los brazos como con tenazas por don Sindulfo y Benjamín que, con los ojos fuera de las órbitas y el pelo de punta balbuceaban entre sacudidas nerviosas:

—¡Mamerta!…

—¡Mi mujer!…

Juanita creyó que estaban locos; pero no; era en efecto que los sabios hablan reconocido en las modulaciones de aquella cantilena el célebre e ininteligible estribillo con que, en vida, les destrozaba el tímpano constantemente la hija del banquero, la muda de los garbanzos, la esposa del inventor ahogada con su padre, como recordarán mis lectores, al tomar un baño en las playas de Biarritz.

En vano buscaban en los rasgos fisonómicos de la emperatriz trazos que acusasen alguna afinidad con la difunta. Empezando por que hablaba, todo en ella era diametralmente opuesto; mas no obstante, aquella rara melodía ¿era posible que fuese calcada con tan asombrosa exactitud de pausas e inflexiones por otro ser humano nacido a más de tres mil leguas de distancia y a diez y seis siglos de separación del primitivo ejemplar?

Los dos amigos no tuvieron tiempo de rectificar ni de ratificar sus impresiones, porque la impaciencia de los rebeldes desbordada por el entusiasmo, les hizo prorrumpir en un viva a Sun-ché; y antes de que los secuaces del emperador pudieran apercibirse al combate, volvieron contra ellos sus armas. Por desgracia para los generosos libertadores, la previsión de Tsao-pi habla hecho frotar las cuerdas con una sustancia corrosiva; de modo que al tender los arcos aquellas se rompieron; y las flechas en vez de salir disparadas por la tensión cayeron a sus pies dejándolos inermes.

—¡A ellos! —gritó el calado a los suyos; y sin respetar jerarquías ni condiciones, la emperatriz, los anacronóbatas y los insurrectos fueron ceñidos por estrechas ligaduras y sus gritos ahogados por mordazas de cuero.

—¿Tenéis más cómplices? —preguntó el emperador a Clara, que con desesperados esfuerzos protestaba de su inocencia.

—Advierte —añadió Hien-ti— que mis bodas no han sido más que un pretexto para descubrir vuestros planes. Sólo la delación puede salvarte la vida. Responde.

Clara hizo un gesto negativo.

—¿Y bien? ¿Vuestras órdenes? —dijo Tsao-pi al tirano.

—Cumple con tu deber —repuso éste tras breve pausa—. Y para que mi pueblo vea que nada me hace retroceder ante la salud del estado, comienza el sacrificio por la emperatriz rebelde y por los encubiertos partidarios de los gorros amarillos.

Y mientras obligaban a los reos a arrodillarse delante del dragón, un pelotón de arqueros destacándose de las fuerzas se aprestó espontáneamente a consumar la hecatombe.

Apuntaron en efecto; pero al dar el emperador la voz de tirar, volvieron contra éste sus armas y el feroz Hien-ti cayó sin vida en el suelo atravesado por las flechas y bañado en sangre. Sus soldados, poseídos de la superstición de que cuando el jefe muere, sus legiones no alcanzan jamás la victoria, emprendieron despavoridos la fuga sin que los esfuerzos de Tsao-pi los pudieran detener, y perseguidos por los defensores de Sun-ché que libertados de sus trabas por los arqueros corrieron a coronar su obra.

Entretanto las inocentes víctimas restituidas a la existencia, se abrazaban entre sí, lloraban de emoción;

y por señas, pues la voz no salía del pecho, daban gracias a sus salvadores.

—¿A quién debemos la vida? —pudo por fin articular Clara.

—¡Viva España! —gritaron diez y siete voces. Y los arqueros despojándose de sus vestiduras dejaron ver a los hijos de Marte en toda la plenitud de su desarrollo.

—¡Ellos! —exclamaron sus compatriotas ante aquel espectáculo más fenomenal que los anteriores.

—¡Tú! ¡Y de tamaño natural! —repetía Juanita sin cansarse de mirar a su Pendencia y midiéndole la caja del cuerpo con los brazos.

—¡Pues qué! ¿Crees tú que a mí ze me encoge el corazón ante el peligro?

Clara estuvo a punto de desmayarse de alegría; pero como las mujeres tienen el talento de la oportunidad, no perdió el sentido más que lo estrictamente necesario para tener que apoyarse en el hombro de Luís. Benjamín discurría sobre las causas del fenómeno, y don Sindulfo echaba espumarajos por la boca vociferando:

—¿Cómo estáis aquí?

—¡Toma! ¿Puz no viajamos juntoz?

—Yo os lo explicaré —repuso la emperatriz—. Al dirigirme a palacio los vi rondando la poterna; conocí por sus trajes que eran de los vuestros; y ellos, comprendiendo por mis señas mis intenciones, se acomodaron a ejecutar mis planes que eran velar por vosotros.

—Pero no es eso —gritaba el tutor cada vez más exaltado—. ¿En qué consiste que después de evaporarse en el camino reaparecen en China en toda su integridad?

—No es este el momento de las explicaciones —adujo Benjamín, temiendo alguna nueva complicación—. ¿Traéis las pruebas de la inmortalidad?

—Sí —repuso Sun-ché.

—Pues lo que urge es ponernos en salvo.

—¡Al Anacronópete! —propusieron todos.

—¡Si no funciona!

—¿Quién sabe? Allá veremos —objetó Benjamín, seguro de lo que anticipaba—; lo principal es parapetarnos en sitio seguro.

Y la emperatriz, cobijándose en don Sindulfo:

—Partamos —añadió—, que ya libres del monstruo, la que fue dueña de un imperio podrá abandonarse a la irresistible atracción que por ti siente y tendrá orgullo en llamarse tu esclava.

No le faltaba al sabio más que aquella declaración a quemarropa para acabar de perder el juicio; y hubiera cometido alguna inconveniencia en el estado en que se hallaba su razón, si el chocar de las armas no hubiera acusado la proximidad del enemigo y la precisión de huir. Colocaron pues a las damas entre las filas del sexo fuerte, y unos abandonados a su legítimo gozo y alguno a su desesperación, tomaron todos el camino del Anacronópete al que llegaron sin contratiempo.

Para terminar los anales de la contienda civil entre los Tao-ssé y los letrados, diremos, que vueltas de su estupor las huestes de Hien-ti, concluyeron por vencer a los parciales de Sun-ché desanimados ante la desaparición de su soberana y sin un jefe que los condujera al combate. Tsao-pi, viendo huérfano el trono, subió sus gradas, se ciñó el sombrerete y fundó la séptima dinastía de los emperadores, conocida en la historia con el nombre de los Ouei.