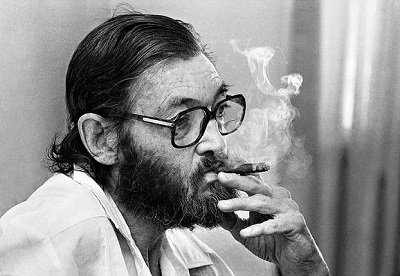

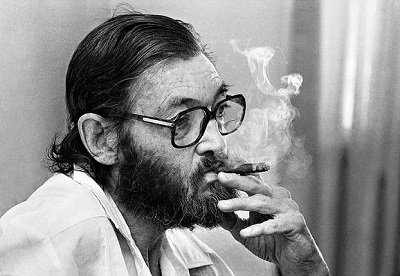

JULIO FLORENCIO CORTÁZAR (Bruselas, Bélgica, 26 de agosto de 1914 —París, Francia, 12 de febrero de 1984).

1919. Los padres de Cortázar regresan con él a Argentina, instalándose en Bánfield (provincia de Buenos Aires), donde transcurre la infancia del novelista. Al terminar el bachillerato se decide por la docencia, y en los primeros años de la década del cuarenta ejerce el magisterio en chatas y polvorientas ciudades de la llanura (Bolívar, Chivilcoy) que parecen todas la misma, y por las que entra la pampa por los cuatro costados. Muchos años más tarde, uno de sus cuentos («El viaje») evocará puntualmente ese espejismo.

1944. Vive en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre, donde dicta clases de literatura francesa. Crea y dirige un seminario sobre John Keats en la Universidad de Cuyo. De esos años es su perfeccionamiento del francés y el inglés, lenguas que dominará como el castellano.

1945. Intervención fascista a la Universidad. Cortázar renuncia y regresa a Buenos Aires. Trabaja como gerente de la Cámara del Libro hasta 1949. De ese lustro son algunos memorables trabajos críticos, en diversas publicaciones literarias como Sur, Realidad, o Verbum, entre los que destacan la necrológica que dedica a Antonin Artaud (veinte años antes de que el teatro europeo de los sesenta comenzara a hacerle justicia); la lúcida bienvenida al Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal (uno de los mejores textos de la literatura argentina de la primera mitad del siglo, que pasó inadvertido en su momento por la miseria intelectual de la mayor parte de sus contemporáneos), o su reconocimiento de la importancia poética de Octavio Paz. En otro aspecto, salvando un reducido círculo, su nombre es desconocido por entonces: no ha publicado más que un volumen de poemas, firmados además con seudónimo, del que pocos se han ocupado.

1951. Viaja a Francia con una beca de corta duración, y cuando se le acaba intenta algunos pintorescos oficios hasta que consigue trabajo como traductor en la Unesco. Desde entonces residirá en París, haciendo sólo visitas esporádicas a la Argentina. A sus espaldas, deja ese mismo año de su partida la publicación de su primer libro de relatos: Bestiario, en el que ya están presentes y maduros todos los atributos de su extraordinario oficio literario. Hacia el final de la década —y luego de un segundo libro de relatos— publicará Los premios, su primera novela, una obra maestra que el esplendor de sus títulos posteriores ha relegado a un segundo plano, pero que contiene ya (en clave realista, y hasta picaresca) todos los elementos originales que el mundo intelectual, fantástico y poético de Cortázar aportó a la literatura de nuestro tiempo.

1962. Viaja a Cuba, experiencia decisiva en su vida que lo marcará profundamente. A través de años, polémicas y avalares, su fidelidad a la Revolución Cubana —y, en general, a las luchas de los pueblos por su liberación— ha sido indiscutible. Este mismo año publica sus Historias de cronopios y de famas, uno de sus libros más originales e inclasificables (una suerte de Ética disfrazada por el humor, y protegida de la solemnidad por la ternura), que generará una extendida mitología.

1963. Publica Rayuela, contra-novela de lectura variable, considerada como su obra maestra y uno de los textos fundamentales de la literatura de estas últimas décadas. Hasta finales de los años sesenta escribe cinco libros más, entre los que destaca 62.Modelo para armar —surgido de uno de los costados de la interminable propuesta de Rayuela—, acaso su novela más honda y perfecta (y, sin duda, una de las tentativas extremas por tocar los límites de lo narrativo), que la crítica recibe con desconcierto, sin saber en general por dónde agarrar ese clavo ardiente martillado sobre el abismo.

1970. Viaja a Chile, para asistir a la toma de posesión de Salvador Allende. Cuando la traición del general Pinochet acaba con el gobierno de Unidad Popular y con la vida del Presidente, Cortázar pasa a ser uno de los más activos denunciadores de la trágica situación chilena, empresa en la que sigue empeñado en la actualidad. Por estos años será también miembro del Tribunal Russell, y publicará varios libros (ver, a continuación, Bibliografía de Julio Cortázar), el más significativo de los cuales es Libro de Manuel, su cuarta novela. No desde luego por las bizantinas y provincianas polémicas que desató, sino por el signo humanísimo que se levanta de él, que completa la parábola de la creación cortazariana, agregando secreciones y detritus, sexualidad y júbilo, horror y esperanza, a un corpus cuya perfección intelectual y estilística estaba ya fuera de toda discusión.

Bibliografía de Julio Cortázar

(En todos los casos se citan primeras ediciones)

—Presencia (bajo el seudónimo «Julio Denis»), poemas; Ediciones El Bibliófilo, Buenos Aires, 1938.

—Los reyes, poema dramático; Gulab y Aldabahor, Buenos Aires, 1949.

—Bestiario, relatos; Sudamericana, Buenos Aires, 1951.

—Las armas secretas, relatos; Sudamericana, Buenos Aires, 1959.

—Los premios, novela; Sudamericana, Buenos Aires, 1960.

—Historias de cronopios y de famas, textos; Minotauro, Buenos Aires, 1962.

—Rayuela, novela; Sudamericana, Buenos Aires, 1963.

—Final del juego, relatos; Sudamericana, Buenos Aires, 1964.

—Todos los fuegos el fuego, relatos; Sudamericana, Buenos Aires, 1966.

—La vuelta al día en ochenta mundos, textos; Siglo XXI Editores, México, 1967.

—Ceremonias (edición conjunta de Las armas secretas y Final del juego), relatos; Seix y Barral, Barcelona, 1968.

—62. Modelo para armar, novela; Sudamericana, Buenos Aires, 1968.

—Ultimo round, textos; Siglo XXI Editores, México, 1969.

—Paemos y Meopas, antología poética; Ocnos, Barcelona, 1971.

—Prosa del observatorio, texto; Lumen, Barcelona, 1972.