TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

TREINTA Y TRES

Alek trató de moverse, pero tenía los brazos enterrados, atrapados en un gélido abrazo de nieve. Forcejeó unos instantes y entonces cayó en la cuenta de que aún estaba atrapado en el asiento del piloto. Después de desabrocharse el cinturón y deslizarse fuera del asiento, el mundo pareció volver a su sitio.

El visor estaba ladeado y recordaba al ojo de un gato.

Ahora que se fijaba, toda la cabina estaba ladeada. La pared de estribor era el suelo y las correas de mano colgaban desordenadamente. Alek parpadeó, incrédulo. Había estrellado el caminante.

La cabina estaba oscura puesto que las luces habían fallado y estaba extrañamente silenciosa. Los motores debían de haberse apagado automáticamente durante la caída. Alek oyó una respiración tras de sí.

—Klopp, ¿está bien? —preguntó.

—Creo que sí, pero hay algo…

El hombre levantó un brazo. Tazza subió arrastrándose con un gemido quejumbroso y se sacudió, esparciendo nieve por toda la cabina.

—Deja de hacer eso, Tazza.

La voz de la doctora Barlow provenía de la oscuridad.

—¿Se encuentra bien, señora? —preguntó Alek.

—Yo sí, pero parece que el señor Sharp está herido.

Alek se acercó arrastrándose. Deryn yacía postrada con la cabeza sobre el regazo de la doctora Barlow. Tenía los ojos cerrados y un corte sobre la frente. La sangre le llegaba al ojo que tenía oscuro por el accidente. Sus finos rasgos estaban pálidos tras el hematoma. Alek tragó saliva. Había sido culpa suya, era él quien estaba a los mandos.

—Klopp, ayúdeme a encontrar vendas.

Tras mover la nieve a un lado con una pala, consiguieron abrir la pequeña taquilla. Klopp sacó dos botiquines de primeros auxilios y le dio uno a Alek.

—Yo me encargaré del señor Sharp —dijo la doctora Barlow, cogiéndole el botiquín—. No soy la torpe enfermera que finjo ser.

Alek asintió y se volvió para ayudar a Klopp a abrir la escotilla del abdomen del caminante, que ahora se encontraba en la pared de la volcada cabina.

El mecanismo se resistió un poco y acabó por abrirse con un fuerte chirrido metálico.

Hoffman, que estaba sujeto por ambos lados a la silla del artillero, gritó que él y Bauer estaban magullados y llenos de cardenales, pero enteros. Alek suspiró aliviado. Al menos no había matado a nadie.

Se volvió hacia Klopp.

—Siento haber volcado.

El hombre dejó escapar un bufido.

—Pues ha tardado bastante, joven señor. Ahora sí que podemos decir que es un auténtico piloto.

—¿Qué?

—¿Cree que yo nunca he estrellado un caminante? —dijo Klopp riéndose—. Forma parte del aprendizaje, joven señor.

Alek parpadeó, sin saber si el hombre estaba bromeando.

Se escuchó un tintineo metálico por toda la cabina. Klopp miró hacia arriba cuando volvió a oírse otra vez, y luego otra de forma más continuada, como si estuviera empezando a llover.

—Son fléchette —dijo la doctora Barlow.

—Esperemos que alcancen a esos zepelines. De lo contrario, el conde Volger no estará demasiado contento de nosotros —dijo Klopp en voz baja.

—Echaré un vistazo afuera. Quizás podamos ponernos de pie y volver al combate —sugirió Alek.

Klopp negó con la cabeza.

—No se lo aconsejo, joven señor. Quédese aquí hasta que acabe la batalla.

—Sabio consejo —dijo la doctora Barlow en alemán.

No obstante, la lluvia de fléchette estaba disminuyendo y Alek escuchaba el sonido de los motores de una aeronave acercándose.

«FIRME ANTE EL ATAQUE»

—Tengo que ver lo que sucede, ¡todavía nos funciona una ametralladora! —dijo.

Klopp trató de discutir con él, pero Alek no le hizo caso, apartó un poco más de nieve con la pala y se escurrió por el visor.

La luz del sol sobre la nieve era cegadora, excepto por el cráter negro que había dejado la bomba aérea arrojada por el zepelín. Había sido un impacto casi directo. Las huellas del Caminante de Asalto iban directamente al socavón ennegrecido y zigzagueaban hasta el lugar donde la máquina yacía hecha un montón de chatarra.

Alek flexionó las manos recordando los esfuerzos que había hecho por mantener el caminante estable. Casi lo había logrado. Pero «casi» no significaba nada ahora. La cubierta del motor se había roto y el aceite salía a chorros, derramándose sobre la nieve. Una de las gigantescas patas de metal estaba torcida. Era imposible que la máquina pudiera volver a ponerse en pie.

Apartó la vista y se puso a escudriñar el cielo. El Kondor que los había bombardeado se encontraba a unos escasos cien metros. Sobrevolaba la nieve, con la bolsa de gas revoloteando, llena de agujeros ocasionados por el ataque fléchette.

Se oían gritos provenientes de su parte superior. Dos aviadores lo habían visto y estaban haciendo girar una ametralladora.

Entonces Alek cayó en la cuenta de dónde se encontraba: justo delante de la placa delantera del caminante, en la que un escudo de los Hausburgo proclamaba a gritos qué y quién era él: un completo idiota.

Antes de que pudiera moverse, la ametralladora del Kondor empezó a disparar. Las balas resonaron sobre el casco del caminante y levantaron nieve alrededor de sus pies. Alek se quedó inmóvil, esperando a que el metal perforara su carne.

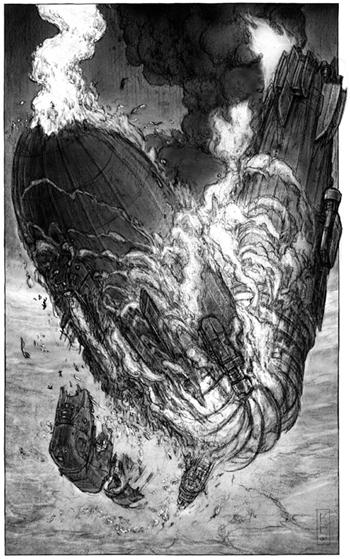

Pero entonces el aire se empezó a distorsionar alrededor del zepelín. El cegador fogonazo de la ametralladora se esparció y prendió fuego a los flancos de la aeronave. Los alemanes comprendieron demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. El arma dejó de disparar, pero las llamas ya se habían propagado, alimentadas por el hidrógeno que salía por la piel agujereada del zepelín.

El Kondor se desplomó y su barquilla se estrelló contra la nieve con un ruido sordo. La bolsa de gas lo cubrió, haciendo que saliera aún más hidrógeno por los agujeros y, a continuación, estallaron un centenar de géiseres de fuego.

Alek se tambaleó y se cubrió el rostro. El interior de la nave resplandeció mientras se alzaba de nuevo hacia el cielo, impulsada por su propio calor. El esqueleto de aluminio que había en su interior se estaba fundiendo. El Kondor se retorció y se partió por la mitad soltando una bola de fuego enorme en forma de seta.

Y entonces, las dos mitades cayeron de nuevo en espiral hacia el suelo.

En apariencia, se posaron suavemente sobre el suelo, pero la nieve siseó a medida que el metal fundido y el hidrógeno ardiendo la iban convirtiendo en vapor. Unas blancas nubes se arremolinaron alrededor de las dos mitades de la nave estrellada, y Alek escuchó unos gritos horribles por encima del rugir de las llamas.

—De hecho, clánkers, deberíais usar armas de aire comprimido.

«EL KONDOR SE QUEMA»

Alek se giró.

—¡Dylan! ¿Estás bien?

—Sí, ya me conoces —dijo la muchacha. Tenía la frente vendada y sus ojos brillaban mientras contemplaban aquel infierno—. Un poco de sales aromáticas y ya me tienes en pie.

Sonrió y se tambaleó un poco.

Alek pasó un brazo sobre los hombros del chico para tranquilizarlo, pero sus ojos se veían arrastrados de nuevo hacia la agonizante aeronave.

—Es horrible, ¿verdad? —dijo Alek con un susurro.

—Se parece demasiado a mis pesadillas. Mira, el otro está huyendo —dijo Deryn mirando a su alrededor.

Alek se dio la vuelta. El segundo zepelín estaba lejos, perdiéndose en la distancia. Algunos de los halcones más grandes del Leviathan lo perseguían, hostigando a la tripulación por la parte trasera. Pero al poco ya se había deslizado sobre las montañas, en dirección a los hangares flotantes del lago Constance.

—Los hemos derrotado —dijo Deryn con una sonrisa fatigada.

—Puede. Pero ahora saben dónde estamos.

Alek miró otra vez al Cíklope roto y silencioso, excepto por el siseo del aceite caliente que se derramaba sobre la nieve. Si Klopp no podía repararlo, los alemanes tendrían dos trofeos esperándoles cuando regresaran: el herido Leviathan y el desaparecido príncipe de Hohenberg.

—Cuando vuelvan traerán algo más que un par de Kondors — dijo.

—Sí, tal vez —Deryn le dio una palmada en el hombro—. Pero no te preocupes, Alek, cuando lleguen estaremos preparados.

—Quizás los darwinistas puedan ayudarnos —dijo Klopp.

Alek miró hacia arriba desde la escotilla del motor, donde estaba pasando herramientas a Hoffman. La transmisión no estaba tan mal como había pensado. Aunque se había derramado hasta la última gota de aceite, ninguno de los engranajes se había roto.

El verdadero problema era poner al caminante en pie de nuevo. Una de sus rodillas estaba torcida. Quizás tuviera la fuerza suficiente para poder caminar, pero incorporarse sobre sus patas era otra cosa.

Alek sacudió la cabeza.

—Dudo que tengan alguna criatura lo bastante fuerte como para izar a un caminante.

—Sí que tienen una —dijo Klopp, fijando la vista en la inmensa mole de la aeronave—. Cuando esa bestia olvidada de la mano de Dios despegue, podemos engancharle el caminante. Como si alzáramos una marioneta con cuerdas.

—¿Una marioneta de treinta y cinco toneladas? —a Alek le habría gustado que la doctora Barlow estuviese todavía allí.

Seguro que ella sabría la capacidad de elevación del Leviathan. Pero ella y Dylan se habían marchado para comprobar cómo estaban sus preciados huevos.

—¿Por qué no? —dijo Klopp, mirando atrás en dirección al castillo—. Tienen toda la comida que necesitaban.

Al otro lado del glaciar había pájaros arremolinados en torno a la carga abandonada del Caminante de Asalto. Los darwinistas habían enviado una patrulla de trabajo para abrir cajas y barriles, y las hambrientas bandadas no tardaron en descender.

Las criaturas del Leviathan parecían saber que no había tiempo que perder.

—Joven señor —dijo Hoffman en voz baja—. Se acercan problemas.

Alek alzó la mirada y vio una figura vestida con un abrigo de piel que se acercaba por la nieve. Sintió que se le secaba la boca.

El conde Volger tenía una expresión fría en el rostro y su mano se cerraba con fuerza en el pomo de su espada.

—¿Sabes lo que nos has hecho? —dijo.

Alek abrió la boca pero no consiguió articular palabra.

—Ha sido mi… —empezó a decir Klopp.

—¡Silencio! —dijo Volger, alzando una mano—. Es cierto, tenía que haber golpeado en la cabeza a este joven idiota para mantenerlo escondido. Pero quiero escuchar su explicación, no la suya, Klopp.

—A decir verdad, fue a mí a quien golpearon en la cabeza —murmuró Klopp mientras marchaba a ayudar a Bauer.

Alek se puso en pie.

—Fue la decisión correcta, conde. Abatir aquellos dos zepelines era nuestra única posibilidad de seguir escondidos —señaló los restos calcinados del zepelín que estaban esparcidos sobre la nieve—. Conseguimos abatir a uno, después de todo.

—Sí, magnífico —dijo Volger en tono recriminatorio—. Ya presencié tu brillante estrategia de permanecer de pie ante sus armas.

Alek inspiró despacio para tomar aliento.

—Conde Volger, le agradecería que mantuviese un tono más cortés.

—¡Abandonas tu puesto, descuidas tu propia seguridad y ahora esto! —dijo Volger a la vez que señalaba el caminante averiado con gestos de ira e indignación—. ¿Y me pides que sea cortés? ¿No te das cuenta de que los alemanes volverán pronto y nos has dejado sin ninguna vía de escape?

—Era un riesgo que estaba dispuesto a correr.

Volger bajó el tono de su voz.

—Una cosa es que te arriesgues tú, Alek. Pero ¿qué ocurre con las vidas de tus hombres? ¿Qué crees que les ocurrirá cuando vengan los alemanes?

Alek miró fijamente el lugar donde poco antes se encontraba Klopp, ya que los otros tres hombres habían encontrado trabajo que hacer fuera de su vista.

—Klopp dice que podemos reparar el caminante.

—Puede que sea oficial de caballería, Alek, pero puedo ver que esta máquina no se tiene en pie.

—No, aunque los darwinistas pueden izarlo y ponerlo en pie cuando hayan vuelto a hinchar su aeronave.

—Olvida a tus nuevos amigos —dijo Volger con amargura—. Tras este último ataque, es imposible reparar su nave.

—Pero los zepelines apenas la alcanzaron.

—Solamente porque querían capturar la aerobestia con vida —dijo el conde Volger—. Así que concentraron su fuego en las partes mecánicas. Por lo que me ha parecido oír, los motores están hechos pedazos. Es imposible arreglarlos.

Alek echó un vistazo a la gigantesca silueta oscura extendida sobre la nieve. Las aves se arremolinaban encima de ella.

—Si están hinchando de nuevo la aeronave… deben de estar planeando algo.

—Por eso estoy aquí. Van a despegar sin motores, como un globo impulsado por aire caliente. El viento del este les llevará hasta Francia. Debería funcionar, siempre y cuando ese viento sople antes de que aparezcan los alemanes —dijo Volger.

Alek observó al caminante, desesperado. Aunque pudiesen enderezarlo, el Leviathan no tendría la suficiente estabilidad como para levantarlo y ponerlo sobre sus pies.

Volger se acercó un paso más y la ira fue desapareciendo de su rostro. De pronto parecía exhausto.

—Eres tú quien debe decidir si quieres rendirte, Alek.

—¿Rendirme? —dijo Alek—. Los alemanes me colgarían.

—No, me refería a los darwinistas. Diles quién y qué eres en realidad y estoy seguro de que te llevarán con ellos. Serás su prisionero, pero estarás a salvo. Tal vez ganen esta guerra. Y entonces, si has sido obediente, puede que te instalen en el trono austrohúngaro como un emperador amigo y títere que mantenga la paz.

Alek dio un paso atrás, en la nieve. No era posible que Volger estuviera diciendo aquello. Una cosa era permanecer escondido pues nadie esperaba que un muchacho de quince años fuera al frente a luchar. Pero rendirse al enemigo era otra cosa bien distinta.

Siempre sería recordado como un traidor.

—Tiene que haber otra alternativa.

—Por supuesto. Puedes quedarte aquí, luchar contra los alemanes cuando lleguen y morir junto a nosotros.

Alek movió negativamente la cabeza. No tenía ningún sentido que Volger hablara de ese modo. Aquel hombre siempre urdía una estratagema, algún plan para doblegar el mundo a su voluntad. No podía estar rindiéndose.

—No tienes por qué decidirte ahora, Alek. Tenemos un día, más o menos, antes de que lleguen los alemanes. Puede que tengas una larga vida ante ti si te rindes —dijo encogiéndose de nuevo de hombros—. Aunque yo ya no voy a aconsejarte más.

Dicho esto, el conde dio media vuelta y se alejó.