De qué hablamos cuando decimos «cine negro»

El género negro, en cine y literatura, ha evolucionado con el tiempo, adaptado a la renovación de las temáticas y a las nuevas realidades sociales: el crimen organizado, las costumbres sexuales, la universalización y la democratización de la cultura de masas… No existe otro género narrativo en el que la influencia mutua entre cine y literatura sea tan clara como en las novelas y películas del género negro policial. Unas se alimentan de las otras en un acto de «canibalización», que diría Raymond Chandler. Basta recordar a los numerosos novelistas del género policíaco que han trabajado como guionistas cinematográficos (Hammett, Chandler, William Riley Burnett, Jim Thompson, Jonathan Latimer, James Hadley Chase, James M. Cain, Steve Fisher, Donald Westlake, Elmore Leonard…) y/o cuyas obras literarias se han convertido, también, en clásicos del cine.

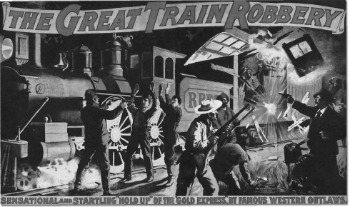

Cartel de Asalto y robo al tren, primera película de temática criminal de la historia del cine.

En muchos países las claves del género se han adaptado a sus características sociales diferenciadas, a su peculiar manera de entender la violencia, el orden/desorden, la justicia, los delitos o la muerte como consecuencia de la actividad humana. En otros, los cultivadores del género se han conformado con practicar el mimetismo hacia los modelos norteamericanos. Y con esta narrativa se ha producido una explosión mundial de excelente literatura y de magnífico cine que llega hasta hoy con una vitalidad sin discusión. Junto a los cineastas norteamericanos básicos (Huston, Walsh, Preminger, Siodmak, Hawks, Welles…), han cultivado el género autores europeos como Jean Pierre MelviUe, Truffaut, Wenders, Frears, Malle, Rossi, Chabrol, Costa-Gavras, Godard, Leone… que han realizado filmes inigualables dentro del género, ya sea experimentando, visitándolo a su manera (incluso en forma de western) o, simplemente, recurriendo a sus claves.

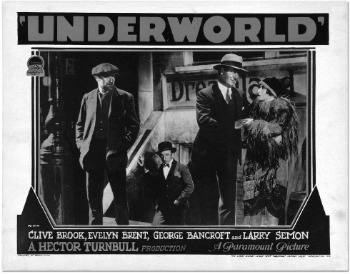

Cartel de La ley del Hampa, de 1927

Es el destino seguido por el llamado «cine negro», que comparte con la literatura su confusa amalgama de apelativos: thriller, policíaco, enigma, detective story, trough story, crook story, police procedural, misterio, intriga, suspense., y que no pone de acuerdo a los especialistas sobre el nombre que debe definirlo. Ya nos habíamos referido con anterioridad a este jeroglífico. Pero pongamos dos ejemplos. En Francia, donde acuñaron el término filme noir, se denomina polar. En Italia, giallo —como el cine italiano de terror—, por el color de las portadas de las publicaciones populares donde empezaron a divulgarse las historias de crímenes. Los anglosajones utilizan mayoritariamente la palabra thriller, derivada de la palabra thrill: emoción, estremecimiento. Con ella, muchos pretenden abarcar el género por completo (películas de gánsteres, suspense, misterio, cine negro clásico…) y se refieren a todas aquellas películas relacionadas con la intriga y las persecuciones. Pero el asunto sigue sin satisfacer a todos, ya que bajo este paraguas se cobijan películas fantásticas, de terror, pesadillas psicológicas, comedias de humor negro… Por este motivo se suele hablar del thriller policíaco, para distinguirlo de temáticas fantásticas, sobrenaturales o de pura casquería que también utilizan esa etiqueta.

Sin duda, sería más adecuado, e incluso más científico, hablar de novela y cine criminal, con una definición que englobara todas las «sensibilidades» del género, todos sus matices. Sin embargo, la diosa Fortuna, cuando se trata de nomenclaturas, suele ser caprichosa. En 1946, la crítica francesa acuñó con éxito el término cine negro, filme noire, para referirse a las películas que llegaron a las pantallas en el verano de aquel año: El halcón maltés, de John Huston; Laura, de Otto Preminger, Historia de un detective, de Edward Dmytryk; Perdición, de Billy Wilder; La mujer del Cuadro, de Fritz Lang… Filmes de contenido ambiguo en los que se retrata la parte oscura de la sociedad, de estética expresionista. Formalmente se crea un malestar específico, atmósferas de pesadilla, visión metafórica, crónicas de la realidad[19]. Esta denominación hizo furor en España. Desde entonces, llamamos genéricamente cine negro a todas las películas de esta temática, con policías, detectives, presos, delincuentes de cuello blanco, asesinos, gángsteres.

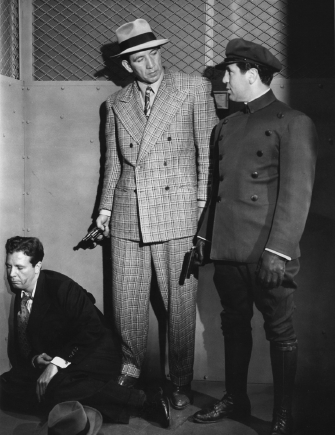

En 1944 se estrenó Historia de un detective, con Dick Powell interpretando el papel de Philip Marlowe.

El género negro policíaco nació prácticamente con la narración cinematográfica. En 1903, la película Asalto y robo al tren (The Great Train Robbery), de Edwin S. Porter, relata el acto delictivo de una banda de atracadores, con asesinatos y violencia desatada. Es el primer filme dramático de la historia del cine, el primer western y, al mismo tiempo, la primera película de temática criminal. En 1908, David W. Griffith rueda Locos por el dinero (Money Mad), una historia moral de bandidos a punta de pistola, movidos por el delito y la codicia, ladrones que roban a ladrones. Cuatro años más tarde, en Los mosqueteros de Pig Alley (The Musketeers of Pig Alley), Griffith cuenta la historia de una banda de delincuentes que se enfrenta a tiros con la policía, un filme de crítica social donde, como en The Regeneration, de Raoul Walsh (1915), el delito es consecuencia de la pobreza.

Por fin, en 1927, todavía durante la época muda, La ley del hampa, de Josef Von Sternberg, pone las bases del subgénero de gánsteres que, entre 1930 y 1941, va vivir su período de esplendor con títulos ya legendarios, como Scarface, Little Caesar, Los violentos años veinte, Enemigo público, Al rojo vivo…

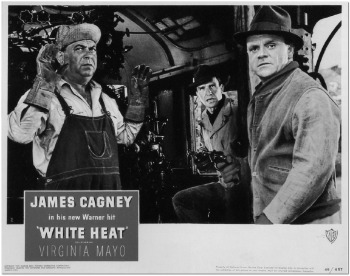

Fotocromo de la película White Heat (1949), de Raoul Walsh, titulada en España Al rojo vivo.

El cine negro clásico se desarrolla entre 1941 y 1960, con cumbres como El halcón maltés, Laura, Historia de un detective, Perdición, Forajidos…

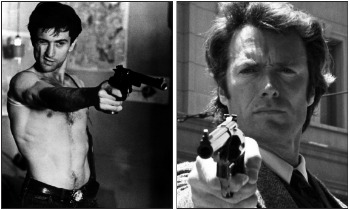

Desde 1961 hasta 1980, con el color, llega el thriller moderno, con filmes como Harry el sucio, A quemarropa, Taxi driver, La noche se mueve, Harper…, donde el clasicismo se actualiza con una nueva generación de cineastas salidos de las escuelas de cine que visitan el género negro, desde el hard boiled hasta el western urbano.

Robert De Niro y Clint Eastwood en Taxi driver y Harry el sucio.

Desde 1981 hasta nuestros días, se extiende el período donde predomina la ficción criminal post-moderna. Una mezcla de influencias y elementos, fusiones y mestizajes, donde lo criminal es, sin embargo, el elemento distintivo desde el punto de vista genérico. Cineastas emergentes de esta etapa son los hermanos Coen, Tarantino, Ridley Scott (Blade Runner, Black Rain, American Gangster…), Carpenter, Kasdan, De Palma…

Harrison Ford en Blade Runner.

El término «negro» tiene mucho que ver con la composición visual de las imágenes, con la estructura narrativa y con la mirada crítica, la búsqueda del realismo, la verosimilitud…. En suma, se trata de definir «lo negro» más allá de sus contornos y de concretar sus tres elementos fundamentales:

Primero.- La existencia de un delito, crimen o misterio a resolver del tipo que sea.

Segundo.- La persecución de la verdad o la investigación para resolver el enigma.

Y tercero.- Para que sea «negro», es preciso que las narraciones criminales contengan la denuncia política, la crítica social y desvelen el auténtico funcionamiento del sistema en alguno de sus aspectos, incluso en épocas pasadas (Ahí está la «negritud» de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, por ejemplo, cuando explica la metodología de la autoridad eclesiástica y la Santa inquisición). Aquellos polvos trajeron estos lodos.

Esta última característica es la fundamental para hablar de «género negro»: al tratar temas sociales, políticos y económicos, al bajar el enigma a la calle y a la realidad, el género nos permite acercarnos al funcionamiento del sistema para criticarlo, mostrando sus malas prácticas y sus elementos deficitarios, o para justificarlo con una visión reaccionaria que, por sí misma, también desvela los entresijos del poder. De cualquier poder.