Francisco García Pavón, nuestro primer maestro

Y le advierto a usted que a mí no me molesta que haya ricos.

Lo que me jode es que los hay donde otros no comen.

El cabo Maleza en Una semana de lluvia (1971)

El auge de la novela policíaca durante la España de la transición política a la democracia ocultó el pasado con un manto muy negro y convirtió a los detectives surgidos en aquel momento en los pioneros de un género que, desde entonces y hasta hoy, goza de muy buena salud. Todo lo anterior se borró y, al cabo de unas décadas, pocos dudaban de que la literatura criminal autóctona arrancaba en Barcelona con un exagente de la CIA, ex militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) Pepe Carvalho— y en Madrid con un boxeador de nariz partida, expolicía y de vocabulario un tanto cheli —Toni Romano—. Ambos tapaban con su éxito el conseguido, más de treinta años antes, por el escritor Francisco García Pavón con su serie sobre el jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, Manuel González, alias Plinio, y su inseparable compañero de aventuras, el veterinario don Lotario.

Plinio fue la primera serie detectivesca de calidad de la literatura española, la primera en ser adaptada a la televisión y la primera que consiguió ganar el Premio Nadal con una de sus aventuras. García Pavón había logrado abrir el género policíaco a la tradición literaria española, que hasta ese momento nunca se había fijado en él de una manera continuada. El relato criminal inventado por Poe no tuvo en España autores reincidentes ni destacados[38]. Excepto escasos precedentes a los que nos referiremos más adelante (como los de El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón; los dos intentos frustrados firmados por el siempre moderno Benito Pérez Galdós —La incógnita y Realidad—; y la novela corta La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán), la poco industrializada España de finales del siglo XIX y primeros del XX apenas se reconocía en la sofisticada criminalidad que perseguía Sherlock Holmes por la intrincada red ferroviaria británica, y prefería echarse al monte de la mano de la patrulla montada de la Guardia Civil, en busca del delincuente rural por excelencia: el bandolero.

Cartel de la versión cinematográfica de El clavo.

Posteriormente, a partir del final de los años treinta, la opresión cotidiana ejercida por el régimen franquista chocaba con la literatura crítica y realista impuesta por la novela negra norteamericana desde los años veinte. Y así, mientras en Inglaterra, Francia o Italia la corriente detectivesca que seguía las pautas de las historias hard-boiled poseía destacados cultivadores autóctonos, en España esa tendencia nunca cuajó.

A principios de esa misma década, la editorial Molino, había publicado en su colección Biblioteca Oro a los grandes novelistas policíacos anglosajones. Se tradujeron las aventuras de Perry Mason, Hercules Poirot, Charlie Chan, Philo Vance… No obstante, por entonces, todas estas series no obtuvieron un éxito masivo entre el público español y quedaron relegadas al lector avezado.

Después de la guerra civil, el lector de los años cuarenta tampoco consumió ni las clásicas novelas de enigma ni mucho menos las negras. El gusto popular seguía decantándose por historias de guardias y ladrones —de lladres i serenos, como se denominan en Cataluña—. El interés se dirigía hacia un producto fantástico-folletinesco, en el que la ficción debía tener un apoyo real y ser al mismo tiempo creíble y coherente, pero poco importaba la resolución e investigación del crimen.

Luego llegaron los pulps norteamericanos y los múltiples imitadores de Sherlock Holmes, que a partir de los años cincuenta darían paso a la hegemonía del bolsilibro, con colecciones tan conocidas como Serie Policíaca, Servicio Secreto o FBI. En España, la novela de consumo popular era «una fórmula editorial más o menos equivalente en un principio al pulp americano y radicalmente separada de él después por su fecunda y personal evolución»[39]. Este subgénero de novela barata se había consolidado a través de autores como Guillermo López Hipkiss, Fidel Prado, Federico Mediante, Abelardo Fernández Arias, Enrique Cuenca Granch, Francisco Caudet, Juan Gallardo Muñoz, Luis Conde Vélez… Todos publicaban con seudónimos anglosajones (Gary Wells, Joe Graven, H. C. Granch, Frank Caudett, Donald Curtis, Lewis E. Welleth…). Sus personajes eran detectives británicos o norteamericanos made in Spain, de nombres tan sonoros como Pat Morgan, Han Wolfer, Frank G. Sullivan. Entre tanto personaje importado, también apareció Aquiles Martín (creación de César de Montserrat), investigador español que siempre, siempre, actuaba en el extranjero para no toparse nunca con la censura empeñada en ocultar la realidad criminal española.

Este tipo de novelas populares se desarrolló principalmente bajo la hegemonía de la editorial Bruguera. Su éxito obligó a ampliar la nómina de novelistas amparados en seudónimos anglófilos: Lou Carrigan (Antonio Vera Ramírez), Alexis Barklays (Antonio Viader Vives), Silver Kane (Francisco González Ledesma), Eddy Goodman (Eduardo de Guzmán).

Es obvio que el panorama en el que nació Plinio resultaba bastante poco alentador y tan escasamente prometedor como la historia de la novela criminal autóctona. La primera consignada por los estudiosos, como ya se ha indicado, es El clavo (1853), de Pedro Antonio de Alarcón, escrita trece años después de que Poe fundara el género con Los crímenes de la calle Morgue. Más tarde, en 1889, Benito Pérez Galdós publicó dos obras de contenido policíaco, La incógnita y Realidad. Se trata del mismo asunto contado literariamente mediante dos técnicas completamente diferentes, que carecen de una solución racional del crimen similar a la ofrecida por los autores anglosajones o franceses en sus títulos detectivescos de enigma. Se aproxima más a ellos Emilia Pardo Bazán en los relatos de intriga que escribiera a partir de 1902: El aljófar, De un nido, La cita, Presentido… En la novela corta La gota de sangre (1911), Silva, el personaje protagonista, se ve obligado a descubrir a un asesino para demostrar su propia inocencia.

Hubo que esperar hasta 1953 para que Mario Lacruz publicara su novela psicológica El inocente, donde relata la historia de un falso culpable que huye de la policía. Lacruz refleja la opresión social de un estado ajeno a las libertades, pero la descontextualiza para que la censura no la prohibiera (lo mismo ocurrió con gran parte del cine policíaco español de la época). En palabras de Manuel Vázquez Montalbán, El inocente supuso «un intento de intelectualización del género; trataba un tema en la línea de lo que luego hizo Dürrenmatt: la ligazón misterio-intriga-problema del ser. Es una novela muy influida por el existencialismo, muy notable y que hay que recuperar, como otra novela de él, La tarde. Es uno de esos novelistas que han quedado postergados y que tienen mucha importancia»[40]. Esta sugerencia de falta de libertades, de corrupciones, volvería a ser ensayada por Lacruz años después en El ayudante del verdugo (1971).

Esta otra cara de la literatura policíaca española tiene en el escritor y exinspector de policía Tomás Salvador otro de sus más brillantes cultivadores. En 1953, publicó El charco, a la que en 1955 siguió Los atracadores, de cuya versión cinematográfica también se ocupa esta guía. Las novelas de Salvador son, en esencia, policíacas de procedimiento y muy conservadoras. Aunque en ellas exista cierta dosis de crítica y el autor busque la verosimilitud en sus historias, las fuerzas del orden siempre cumplen con su deber de manera ejemplar para hacer prevalecer la justicia ante la inmoralidad del crimen. «Trabajo, ciencia y paciencia» es el eslogan de la policía tal y como lo describe Salvador en su tercera entrega, Cebo para sus manos (1979).

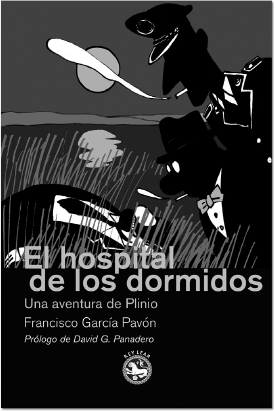

Ése era el panorama cuando, el mismo año de 1953 en que se publicó El inocente, Francisco García Pavón escribió El Quaque[41], relato corto que narra el primer caso de Plinio y que marca el principio de una serie compuesta por diecinueve cuentos, cuatro novelas cortas y ocho largas, que en la actualidad están siendo reeditadas por Rey Lear[42] y que se publicaron por primera vez en doce volúmenes: El reinado de Wittiza (1967), premio de la Crítica y finalista del Nadal, Historias de Plinio (1968), El rapto de las sabinas (1969), Las hermanas coloradas (1969) premio Nadal, Nuevas historias de Plinio (1970), Una semana de lluvia (1970), Vendimiario de Plinio (1971), Voces de Ruidera (1973), El último sábado (1974), Otra vez domingo (1978), El hospital de los dormidos (1981) y Cuentos de amor… vagamente (1985).

Cubierta de El hospital de los dormidos, novela editada por Rey Lear.