FRANCOTIRADORES Y VISITANTES

La llamada serie negra ha conseguido instalarse en la cinematografía europea, mientras en España sigue siendo una excepción, obra de francotiradores amantes del género y de visitantes pretenciosos que a veces no creen en lo que están rodando. Dado el desierto del cine negro español (acorralado por una legión de comedias costumbristas, melodramas psicológicos moralizantes y algunos retratos de la realidad ma non troppo) esta incursión en sí misma es un thriller, un estremecimiento envuelto en una niebla densa, a través de la paupérrima presencia del género negro policíaco en la producción cinematográfica española, que ha generado en los últimos veinte años más de dos mil largometrajes de ficción y no ficción, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Frances McDorman recibió en 1996 el Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación en Fargo.

La década de los noventa fue muy fructífera para el cine negro norteamericano, con grandes éxitos de taquilla y no pocas películas visionarias, que oscilaban entre el clasicismo revisado y la post-modernidad del mestizaje entre géneros. Basta un rápido repaso: Uno de los nuestros (Martin Scorsese, 1990), Muerte entre las flores, (Joel y Ethan Coen, 1990), Los timadores (Stephen Frears, 1990), El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991), Reservoir dogs (Quentin Tarantino, 1991), Atrapado por su pasado (Brian De Palma, 1993), Casino (Scorsese, 1995), Pulp fiction (Tarantino, 1994), La última seducción (John Dahl, 1994), Heat (Michael Mann, 1995), Seven (David Fincher, 1995), Sospechosos habituales (Bryan Singer, 1995), Fargo (Joel Coen, 1996), El funeral (Abel Ferrara, 1996), Carretera perdida (David Lynch, 1997), L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997) y El talento de Mr. Ripley (Anthony Minghella, 1999).

Sin embargo, en la producción cinematográfica española desde 1991 apenas contamos con treinta y cinco de películas reseñables y media docena de cineastas interesados en cultivar el género.

La relación es breve.

De entrada, Enrique Urbizu, con Todo por la pasta (1991), inaugura lo mejor del último thriller policíaco del cine español. Este filme negro de acción trepidante, sin provincianismos, autóctono y con una denuncia contundente, sin ínfulas redentoras o moralistas, habla del asesinato político y de las mafias policiales antes del boom de los GAL, y lo hace sin necesidad de ponerse trascendente[24].

Consciente de lo que está haciendo, Urbizu es un cineasta que ha reflexionado sobre sus películas y que no disfraza el aspecto genérico de sus filmes. «El cine negro tiene un carácter obligatoriamente contemporáneo. A mí, de hecho, lo que me gusta y siempre me ha interesado del género es esa continua preocupación del cine y de la novela negra por el aquí y el ahora. Esa contemporaneidad influye inevitablemente en la forma del género, que soporta muy mal la retórica, los adornos, y que se caracteriza por ser directo». Y añade: «El cine negro quiere denunciar lo que no funciona en la sociedad y quiere mostrar las carencias del sistema, por lo que no se puede decir que sus personajes estén en movimiento por un mero artificio»[25].

Claridad total en un análisis que muchos estudiosos del género compartimos con el cineasta. El cine negro es ambiguo, con personajes complejos, en ambientes resbaladizos; es un producto del capitalismo y relata historias muy urbanas. Ante la peligrosa tendencia a la nada argumental, ante el artificio y la violencia gratuita, Enrique Urbizu plantea la cuestión de fondo: «El buen cine negro tiene un origen social, político, de denuncia y de interés por la deformidad del sistema que es el delito. El género sirve para mostrar la identidad y las cualidades de los que juegan saltándose las reglas y para ver cómo afecta eso a las sociedades. Ese es, a mi juicio, el buen cine negro o, al menos, el que a mí me interesa».

Desde Todo por la pasta llegamos a La caja 507 (2002), un filme que marca un antes y un después. «Cuando la hice, fui muy consciente de qué quería enseñar y qué no. Las muertes están en off. Enseño los cadáveres. Jamás se muestra el momento del impacto». Es una película de violencia contenida, cuidadosa en los detalles, con unos personajes que arrastran la tristeza más turbia. «Cuando escribimos el guión —añade Urbizu—, Michel Gaztambide y yo no nos inventamos nada. Todo estaba en los periódicos. Cuando nos atrancábamos en el guión, íbamos a una hemeroteca y veíamos lo que estaba pasando». Luego se impuso la realidad de los hechos. Recordemos el caso Malaya, por ejemplo.

José Coronado y Goya Toledo protagonizaron La caja 507.

Cuando se estrenó La caja 507, el nuevo milenio ya había traído algunos hitos del último cine negro. Durante el año 2000, en Argentina, Marcelo Piñeyro dirigió Plata quemada a partir de la novela de Ricardo Piglia, y en Nueve reinas, Fabián Bielinsky nos contó una historia de estafadores y de codicia criminal en pleno «corralito». Dos años más tarde, Brasil produjo Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, y en Estados Unidos el británico Sam Mendes dirigió Camino a la perdición, en la que visitaba el cine de gánsteres de los años treinta.

¿Por qué no ha cuajado el cine negro en España? Además del problema de la verosimilitud, existe una razón dentro de la industria cinematográfica española: los productores desconfían porque, a primera vista, un actor español con una pistola no resulta muy creíble. «Cuando estrenamos Todo por la pasta, la gente se reía al ver a Antonio Resines empuñando una pistola, decían que no sabía cogerla. Y así, dada la poca tradición, la poca afición del público y la poca confianza de los empresarios, resulta complicado el cine negro en España».

En este camino solitario hacia el cine negro en estado puro, sólo le ha seguido Patxi Amezcua con su ópera prima 25 Kilates (2009). Tras ser autor de interesantes guiones como Best-Seller: El premio (Carlos Pérez Ferré, 1996) o El viaje de Arián (Eduard Bosch, 2000), Amezcua escribe y dirige un filme cargado de fuerza y emoción, negro como el alma de sus personajes. El crítico Carlos Boyero escribió al respecto: «Patxi Amezcua consigue en el guión y en las imágenes de 25 Kilates que nada huela a impostura, a forzado, a mentira, a pretensiones vanas. La trama, los diálogos, las situaciones, los sentimientos y los personajes poseen interés, tensión, ambigüedad inteligente, veracidad. Es una película tan posibilista como lograda. Tiene claro lo que quiere transmitir, maneja bien su humilde presupuesto. La violencia, la angustia y el miedo desprenden realismo. No es confusa, los actores están ejemplarmente elegidos y dirigidos; te los crees. No me desentiendo en ningún momento de esta intriga tan bien concebida como desarrollada»[26].

Aida Folch en 25 kilates, de Patxi Amezcua.

Junto al virtuosismo de la acción y de la dureza implacable de policías corruptos y delincuentes profesionales, Amezcua nos plantea una historia sentimental en la que subraya la solidaridad entre distintos personajes de los bajos fondos: un padre siempre mezclado en asuntos sucios, su hija adolescente que es una pequeña buscavidas, un boxeador retirado que ejerce de violento cobrador de morosos…

Mariano Barroso es, sin duda, el otro cineasta español empeñado en cultivar el cine negro, como autor de ficciones cinematográficas profundamente enraizadas en la actualidad, en el aquí y ahora, a través de las que explora un elemento clásico del género negro: las contradicciones entre la moral interior y la moral social. Éxtasis (1996) es un competente thriller íntimo que cuenta las andanzas de tres ilusos que se deslizan por el tobogán de la delincuencia y la traición, decididos a desvalijar a sus propias familias.

Los lobos de Washington (1999), intensa y memorable, relata el ajuste de cuentas de tres perdedores contra su jefe. Son personajes —en palabras de Barroso— «cargados de violencia porque están llenos de dolor», frágiles y miserables en su ferocidad, marcados por el azar y por la traición[27], el tema central de este cineasta que vuelve a tratar en Hormigas en la boca (2005), su filme negro más canónico.

Así lo explica el propio cineasta: «La traición es un juego del que nadie escapa. En ella encontró su combustible el cine negro, como en la ciudad encontró su telón de fondo. Más que atraído, me sentí siempre arrastrado hacia este género que muestra lo peor de las personas, pero al mismo tiempo lo mejor de mis escritores y cineastas favoritos. Encontré en él un idioma preciso, exacto, a mi medida para reflejar mis sueños más oscuros y también mis miedos. El cine negro me regaló el extraño placer de recrearlos. Los directores de cine negro, como los escritores de novela negra, cumplimos una misión terapéutica y social: si no existiera el género negro, ¿qué haríamos con nuestros instintos ocultos?»[28].

Indagando en un universo propio, Daniel Calparsoro es hasta hoy el más personal de los cineastas que han ensayado las posibilidades de lo negro, a través de un retrato singular de los bajos fondos de Bilbao: marginalidad, drogas, delincuencia, suciedad, deterioro urbano, asesinatos, ETA. Su primer largometraje, Salto al vacío (1995), a golpe de cámara frenética, planos subjetivos y atmósfera irreal, es una pesadilla sobre un grupo de jóvenes criminales, desgraciados, sumergidos en el submundo de la violencia. «Sucia y convulsa, supuso el descubrimiento de un verdadero cineasta con redaños, que reincidiría con Pasajes (1996) y A ciegas (1997) para conformar una trilogía de hierro y humo, tenebrista e irregular, que intentó dibujar la situación desesperada de cierta juventud española en una Europa cambiante, Calparsoro se atrevió a abordar en sus tramas el terrorismo de ETA».[29]

En Pasajes, una ladrona lesbiana, depredadora y fatal, es perseguida por un policía psicópata mientras trata de materializar una fantasía de amante perfecta. En A ciegas, el terrorismo vasco es tratado con ambigüedad y sin maniqueísmo a través de la historia de un etarra que abandona la lucha armada después de una operación fallida. En Asfalto (2000), quizás su mejor película, cuenta el desmoronamiento de un triángulo amoroso en una intriga de pequeños chanchullos, tráfico de drogas y corrupción policial.

Durante las dos décadas que median entre Todo por la pasta y 25 kilates, otros cineastas españoles han visitado el género negro con fortuna y a veces con no pocos titubeos. Pasemos lista:

En 1994, un año antes de Salto al vacío, Imanol Uribe filmó su excelente Días contados. Dentro de su temática sobre el terrorismo (La muerte de Mikel, La fuga de Segovia, el documental El proceso de Burgos), Uribe convirtió la novela sobre el lumpen urbano de Juan Madrid en un filme en torno a las actividades terroristas en plena marginalidad. Transformó el fotógrafo de la novela en un etarra, mantuvo el pulso firme en las escenas de acción y al guión le dio algunos toques que recuerdan al Neil Jordan de Juego de lágrimas. ETA o su sombra también está en el fondo de La voz de su amo (2000), de Emilio Martínez-Lázaro, cineasta eficaz que deja por un momento la comedia y se lanza a dirigir el thriller potente de un autosecuestro, con no pocos guiños hitchcockianos y un trabajo soberbio de Eduard Fernández.

Agustín Díaz Yanes, en su opera prima Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1995), cuenta una historia de redención moral, de lucha contra la miseria existencial; un retrato de mujer con gánsteres mexicanos, un descenso a los infiernos para enfrentarse a la verdad de la vida, una persecucución… Aferrado en sus tiempos como guionista a las fórmulas propias del cine negro (Baton Rouge, Barrios altos, Demasiado corazón, Al límite), Díaz Yanes —quien confesaba buscar una síntesis entre Scorsese y Rossellini— no ha vuelto a transitar este camino narrativo, influenciado por Paul Schrader y el realismo español, y se ha empeñado en empresas comerciales con Alatriste.

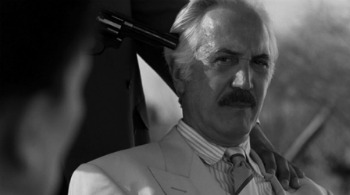

Federico Luppi en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.

Un año después, Ray Loriga, con La pistola de mi hermano (1996) nos ofrece una fábula juvenil, casi nihilista, al adaptar a la pantalla su novela Caídos del cielo. Cuenta la historia de un joven tímido que mata sin plena conciencia de lo que hace, casi como gesto estético y vacío. «En La pistola de mi hermano todo es etéreo y límpido, como corresponde a una ensoñación cuyos protagonistas principales son como ángeles caídos, precisamente del cielo. Criaturas celestiales, delicadas, capaces de matar por amor, por aburrimiento, por desidia…»[30].

Saludado por la crítica como uno de los mejores guiones del cine español de los últimos años, Jorge Sánchez-Cabezudo, con su opera prima La noche de los girasoles (2006) cuenta con pulcritud y rabia un historia policíaca, en un ambiente rural, mediante un relato coral que construye la trama desde distintos de puntos de vista.

Carmelo Gómez y Mariano Alameda en una imagen de La noche de los girasoles.

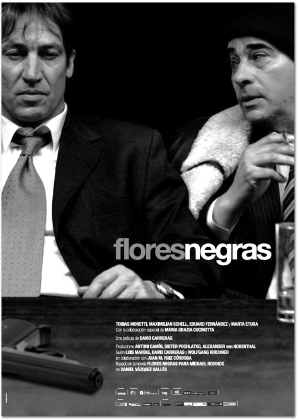

En Flores negras (2009), con una puesta en escena de imágenes estilizadas, silencios y lánguida inquietud, David Carreras adapta la novela de Daniel Vázquez Sallés y presenta una ambiciosa historia de espionaje cuando está a punto de caer el Muro de Berlín y las purgas ideológicas resultan confusas; donde es difícil distinguir a las víctimas de los verdugos; cuando quien ordena las ejecuciones enarbola al mismo tiempo la bandera de la libertad.

Cartel promocional de Flores negras.