El reino nazarí estaba dividido en tres provincias (quras): Takurrunna, capital Málaga; Elvira, capital Granada, y Bay-yana, capital Almería. En su conjunto, lo habitaban unas trescientas mil personas, de las que al menos cincuenta mil residían en la capital, Granada, que no dejó de crecer a lo largo del los siglos XIII y XIV debido a la masiva llegada de los moros expulsados de los territorios conquistados, especialmente del valle del Guadalquivir después de la insurrección mudéjar en el último tercio del siglo XIII.

Granada encarna el último esplendor cultural de los moros en la Península Ibérica. Sobre el antiguo poblado de Ilíberis o Elvira creció, a comienzos del siglo XI, la ciudad islámica de Garnata, capital del reino zirí, una taifa que perduró hasta 1091.

En 1238 el primer sultán nazarí, Alhamar de Arjona, se instaló en Granada. Al recinto amurallado de época zirí, se fueron agregando otros a medida que la ciudad crecía. Al final constaba de una serie de espacios diferenciados en los que se distinguen la medina, el recinto palatino de la Alhambra y varios arrabales.

La sociedad nazarí estaba encabezada por una aristocracia integrada por distintos linajes (Abencerrajes, Zegríes, Venegas…) que pugnaban entre ellos por las altas magistraturas del Estado y los puestos palatinos y militares. Estos nobles vivían en palacios y poseían grandes fincas e intereses comerciales.

En los barrios de las ciudades existía un pujante comercio y una variada artesanía. En el campo, un sustrato campesino que en parte poseía la tierra y en parte la cultivaba en aparcería, abundaban los minifundios, especialmente en las zonas de regadío, donde, en poco terreno, los horticultores eran capaces de considerable producción debido al mimo con que las cultivaban.

Entre las minorías destacaban los judíos, que practicaban el comercio y las profesiones liberales, y los comerciantes genoveses establecidos en las ciudades costeras (Málaga, Almería). Con el tiempo, controlarían gran parte del comercio nazarí.

Granada se organiza como una monarquía bajo el mando de un sultán que ejerce los poderes temporales y espirituales. Cerca del sultán está el visir, o primer ministro, con amplias atribuciones en la administración y en el mando del ejército. Normalmente el visir procede de una familia aristocrática y favorece a los suyos.

En el ejército encontramos milicias andalusíes y mercenarios norteafricanos. Sin embargo, la guardia personal del sultán la componen cristianos renegados. Los alcaides de las fortalezas son aristócratas locales o guerreros expertos designados por el sultán.

Los alfaquíes constituyen un grupo de presión importante que orienta doctrinalmente a los cadíes administradores de justicia (todos ellos formados en la madraza de la mezquita de Granada). Cuando discrepan de las decisiones del Gobierno, amenazan con sublevar al grueso de la población, integrada por gente ignorante y muy religiosa.

En la elegante sociedad granadina destacan las damas por su belleza.

«Las granadinas son graciosas, elegantes y de estatura tan esbelta que es muy raro encontrarlas desproporcionadas. Entre los adornos recomendados por el buen gusto de las princesas y damas granadinas, merecen especial mención los cinturones, bandas, ligas y cofias, labradas de plata y oro abrillantado con primoroso artificio. El jacinto, el crisóstoli, la esmeralda y otras muchas piedras preciosas brillan en sus atavíos».

La medina granadina se extendía en la ribera derecha del Darro y constaba de diversos barrios de abigarrado caserío en torno a la mezquita mayor, a la madrasa o alta escuela, a la alcaicería y a los zocos principales. La alcaicería, o mercado de productos exquisitos, resultó destruida por un incendio en el siglo XIX. La actual, junto a la catedral, es una reconstrucción.

Los artesanos de un mismo oficio se agrupaban por calles y barrios (ladrilleros, alcorqueros, cuchilleros, albardoeros, etc.) y disponían de sus propias termas, hornos y servicios. Las casas más importantes disponían de sus propios jardines o «viñas» (kararn, palabra de la que procede la denominación de los actuales «cármenes»).

En torno a la medina principal existían diversos arrabales también amurallados: el de los alfareros, extendido hasta el río Genil; el de Nachd, hacia el este; el Albaicín, al norte, crecido hasta englobar a la alcazaba antigua, y el Arenal o al-Rambla (puerta de Bibarrambla).

Cada barrio contaba con su mezquita, cuando no con varias, además de otros edificios religiosos como zaguías o rábitas, de las que solo subsiste la llamada ermita de San Sebastián. Cada barrio tenía también tenía sus baños públicos, más o menos lujosos. A los centrales, el Sautar, construidos en el siglo XII, concurría lo más granado de la sociedad granadina.

Junto a la mezquita mayor, once naves sostenidas sobre elegantes columnas de mármol, se alzaba la madrasa o universidad islámica, fundada por Yusuf I (1333-1354), de la que todavía perdura la sala principal.

La calle comercial de los ropavejeros era el «Zacatín», que comenzaba en el «Puente Nuevo» o del Carbón, sobre el Darro, por el que se comunicaba con la «Alhóndiga Nueva» (funduq o almacén de mercancías hoy conocido como «El Corral del Carbón»). El edificio data de principios del siglo XIV.

Granada contaba con un hospital público o maristán, construido por Mohamed V. Los sultanes nazaríes protegieron mucho a los médicos, entre los que destacó el murciano al-Riquti, fundador de una prestigiosa facultad de medicina. El principal texto médico era la Uryuza, en verso, del iraní Avicena.

El visir Ibn al-Jatib pinta un cuadro idílico de la Granada nazarí:

«La moneda granadina, labrada en plata y oro purísimo, se distingue por su cuño primoroso. Los ciudadanos aplicados a sus labores se alejan del ruido cortesano en la estación de las cosechas y pasan el estío en sus granjas deleitosas. Otros, inducidos de un ardor belicoso, viven en las fronteras, para acosar al cristiano con incursiones audaces, y servir de presidio y antemural a sus conciudadanos».

Mohamed I al-Ahmar (castellanizado en Alhamar de Granada) edificó una alcazaba sobre la colina Sabika aprovechando los muros de un castillo zirí más antiguo. Por el aspecto rojizo del conjunto, debido al óxido de hierro contenido en la argamasa, se llamó Qalat al-Hambra, o castillo rojo.

Los sucesivos sultanes nazaríes construyeron sus residencias en el interior de aquella alcazaba, especialmente Yusuf I y su hijo Mohamed V, a mediados del siglo XIV, en el momento de mayor esplendor de la dinastía. El resultado es un palacio abigarrado que no responde a ningún plan preconcebido, formado simplemente por la yuxtaposición de construcciones de diferentes épocas y funciones.

Plano general de la Alhambra.

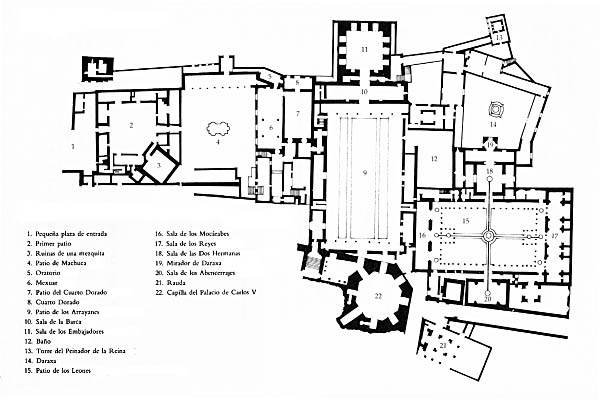

Plano del Palacio Real de la Alhambra.

El conjunto central de la Alhambra es el patio de los Leones, construido por Mohamed V para reproducir un jardín oriental que representa el paraíso. Junto a esta zona privada está la zona pública, la de las audiencias, en el patio de los Arrayanes y el palacio de Comares, residencia oficial del sultán. En una de las ventanas de la torre principal se instalaba el sultán, a contraluz, para recibir audiencias.

En el extremo más apuntado del cerro de la Sabika se levanta la fortaleza de la Alhambra, un recinto cerrado que consta de una torre del homenaje, la de la Vela, y un barrio militar, rodeado de murallas.

Al otro lado de la Alhambra se extiende el barrio de los funcionarios y servidores de la casa real, donde el camino se alarga hasta el Generalife, la residencia veraniega del sultán.

En la Alhambra los materiales constructivos modestos, ladrillo y tapial, se disimulan, según la tradición islámica, revistiéndolos de acabados nobles: yeserías, placas de mármol o azulejos. En los techos, estupendas bóvedas de yeso, mocárabes, o complejas techumbres de madera decorada.