Los reyes cristianos nunca dejaron de acosar las posesiones almohades, especialmente el joven y arrogante Alfonso VIII, más agresivo y mejor situado. Agotada su paciencia, Abu Yusuf cruzó el estrecho con un ejército «infinito como las arenas del mar». El encuentro se produjo en Alarcos, a unos diez kilómetros de Ciudad Real, el 19 de julio de 1195.

Aquella noche Abu Yusuf soñó que un jinete celestial montado en un caballo blanco, con una bandera verde en la mano, le prometía la victoria, a lo mejor el propio Mahoma, que de vez en cuando ayudaba a los suyos. Los cristianos, por su parte, sostenían lo mismo del apóstol Santiago.

El joven rey de Castilla, impaciente por combatir, no aguardó el refuerzo del ejército de León, que venía de camino. Además había mantenido a sus mesnadas formadas, con las cotas de malla puestas, todo el día dieciocho, con el calor y la tensión de la jornada, mientras los almohades descansaban en su campamento y aplazaban la batalla para el día siguiente.

Cuando amaneció el día diecinueve, los almohades avanzaron en dos cuerpos. En la vanguardia formaban las tropas andalusíes, árabes, cenetes, voluntarios de la fe y algunas cabilas del Magreb. Detrás, en el segundo cuerpo, el propio Abu Yusuf al frente de los almohades y de los negros de su guardia personal. El primer cuerpo islámico avanzó hasta la distancia de dos tiros de flecha, en el valle frente a la muralla de la villa.

Alfonso VIII había formado a los suyos en la cuesta que desciende de la muralla, el flanco derecho protegido por el curso del Guadiana.

La batalla comenzó con un ataque cristiano en diversas oleadas: «un cuerpo de siete u ocho mil caballeros, todos cubiertos de hierro, de yelmos y mallas brillantes superpuestas». Las sucesivas cargas de caballería alcanzaron el primer cuerpo musulmán y lo arrollaron matando al jeque Abu Yahya, que enarbolaba el pendón verde en el centro de las tropas. Ya agotados, los castellanos se enfrentaron con las mejores tropas enemigas, los almohades, frescos y descansados, que, mientras se desarrollaba la primera fase del combate, les habían cortado la retirada envolviéndolos por los flancos y englobándolos de manera que no tuvieran espacio para organizar nuevas cargas. Allí, desordenados sus haces, los caballeros cristianos resultaron fácil presa de los almohades.

El ejército de Alfonso VIII resultó aniquilado. A sus errores tácticos cabe sumar los devastadores efectos de una nueva y mortífera arma almohade: un nutrido cuerpo de arqueros turcos contratados en Oriente, capaces de disparar sus flechas con impresionante potencia, puntería y cadencia de tiro desde la misma grupa de las cabalgaduras lanzadas a galope. La misma táctica de los partos que en la antigüedad habían derrotado a griegos y romanos.

Ya dijimos que los almohades y los cristianos empleaban tácticas muy distintas. Los cristianos lo fiaban todo a una carga frontal de la caballería, en compacta formación, primero con las lanzas y después con las espadas. Por el contrario, los musulmanes oponían tropas ligeras que se dispersaban ágilmente en todas direcciones, hurtando el blanco a la acometida enemiga, para luego agruparse, en volver al enemigo y atacarlo en sus puntos vulnerables, la retaguardia y los flancos.

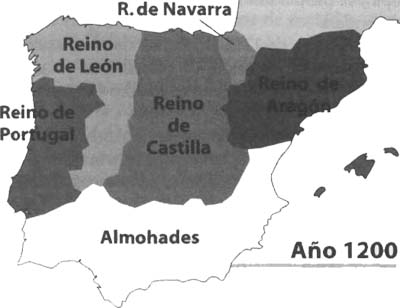

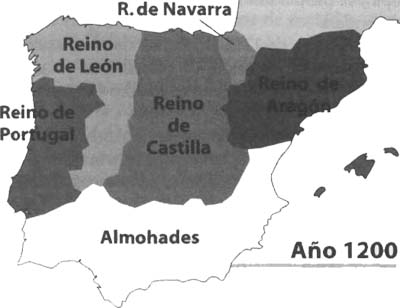

La Península Ibérica en el año 1200.

Las desbaratadas tropas cristianas se dieron a la fuga y los almohades hicieron una gran carnicería en ellas y en los campamentos cristianos. En el desastre murieron los obispos de Ávila, Segovia y Sigüenza. ¡Tres sedes vacantes en una tacada!

El rey de Castilla salvó la vida a duras penas, pero no pudo evitar que los moros invadieran su reino, amenazaran Toledo y extendieran sus conquistas hasta Guadalajara. Para suerte suya estalló en Marraquech una revuelta que obligó a Yaqub a regresar a África.

El hijo de Yaqub, al-Nasir, no fue ni la mitad de bueno que el padre. Era un rey tartamudo y vacilante al que casi todo salió mal. Después de perder algunas provincias quiso emular la gloria de su progenitor y reunió el mayor ejército nunca visto, porque estaba dispuesto a abrevar su caballo en las aguas del Tíber. Aspiraba a conquistar Europa y la propia Roma, la sede pontificia, el corazón de la cristiandad.

El 16 de julio de 1212 el ejército almohade se enfrentó con una fuerza combinada de castellanos, aragoneses y navarros en las Navas de Tolosa y resultó totalmente derrotado[*].

Si el lector pasa por la autovía de Andalucía, al cruzar Sierra Morena, cuando se entra en la provincia de Jaén, término del pueblo de Santa Elena, encontrará el campo de batalla de las Navas de Tolosa al borde mismo de la carretera. Vale la pena detenerse y visitar el estupendo museo de la Batalla, que se distingue sobre un alcor.

Alfonso VIII aprendió la lección de Alarcos. En la batalla de las Navas de Tolosa, conservó su caballería en formación cerrada, para evitar la infiltración de la caballería ligera del moro y, sobre todo, mantuvo su cuerpo más importante en la reserva para lanzarlo cuando los moros intentaran cercar a su cuerpo principal. La oportuna intervención de esta reserva, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, decidió el resultado del combate.

El ejército cristiano estaba dividido en tres cuerpos, con los castellanos en el centro; los aragoneses a su izquierda y los navarros a la derecha, reforzados por tropas concejiles castellanas. Alfonso VIII había dispuesto que las tropas concejiles combatieran mezcladas con las mesnadas nobiliarias, las tropas reales y los caballeros de las órdenes militares, todos ellos guerreros profesionales. De este modo la calidad era más homogénea y la infantería y la caballería se apoyaban mutuamente.

Cada cuerpo constaba, a su vez, de tres líneas ordenadas en profundidad. La vanguardia del cuerpo central estaba al mando del alférez real de Castilla, el veterano don Diego López de Haro. En la segunda línea militaban los caballeros de las órdenes militares (Templarios, Hospitalarios, Uclés y Calatrava). Finalmente, en el cuerpo de reserva, que ocupaba la retaguardia, militaban los tres reyes, con Alfonso VIII en el centro, acompañado por los arzobispos de Toledo y Narbona, y otra media docena de prelados castellanos y aragoneses.

Por su parte, el ejército almohade se ordenaba también en tres cuerpos: en vanguardia, un núcleo de tropas ligeras; a continuación, los voluntarios, no solo andalusíes, sino de todo el imperio, y, finalmente, el cuerpo de reserva, en retaguardia, los almohades propiamente dichos, que ocupaban la ladera del cerro de los Olivares. En la cima habían plantado la gran tienda roja de al-Nasir, el emblema de su poder, rodeada por una zanja y una empalizada de canastos terreros, troncos, cadenas y fardos de impedimenta. Esta fortificación, bastante frecuente en la Edad Media, servía para frenar las cargas de la caballería. El palenque almohade estaba defendido por una guardia de piqueros, arqueros y honderos, muchos de ellos atados por las piernas o enterrados hasta las rodillas, los mujaidines de entonces, también conocidos como imesebelen o desposados, que juraban sacrificar sus vidas en defensa del islam. Se hacían atar por las rodillas, para asegurarse el martirio.

Los cristianos estaban mejor equipados de escudos, lorigas de mallas y yelmos. El armamento ofensivo abarcaba una amplia panoplia: lanza, espada, cuchillo, maza o hacha, alabarda, arco y honda. Del lado almohade el armamento defensivo se limitaba prácticamente al escudo. Sus peones iban provistos de lanzas y espadas, azagayas, arcos y hondas. Del predominio de las armas arrojadizas en el campo musulmán dan fe las enormes reservas de flechas y venablos que los cristianos encontraron tras la batalla. El arzobispo de Narbona calcula que dos mil acémilas no bastarían para transportar tantas canastas de flechas.

Las cotas de malla de los cristianos protegían bastante bien de las flechas. A veces un caballero recibía más de una docena y quedaba como un erizo, sin que ninguna lo hiriera gravemente. Lo malo de las flechas eran las heridas, porque las infecciones eran frecuentes debido a los escasos medios de la época, un problema que preocupaba a médicos y cirujanos. El médico cordobés Abulcasis, autor de un tratado de cirugía que circuló por Europa, inspiró, en parte, al cirujano de Crevillente Mohamed al-Safra su Indagación y ratificación del tratamiento de las heridas, compuesto en Fez hacia 1344, en el que enseña a curar heridas de flecha o de lanza y a reducir fracturas o dislocaciones.

En la bolsa del guerrero no faltaban las hierbas útiles, especialmente las hemostáticas, que tienen la virtud de restañar las hemorragias y sanar las heridas, las denominadas «zurrón del pastor», la consuelda o dínfito, cuya raíz es rica en almidón, azúcar, tanina y una sustancia gomosa llamada mucílago. Esta planta, raspada y espolvoreada sobre la herida, detenía las hemorragias. Además, sus componentes químicos reducían la hinchazón. También la resina del pino se aplicaba en las heridas por los mismos motivos, y el milenrama, un hemostático y antiséptico que ya conocieron los legionarios romanos. Primero se derrama sobre la herida el jugo de sus hojas y flores machacadas y luego se aplica el residuo sólido en forma de cataplasma. También hacían apósitos con musgo esfagnáceo seco y con las esporas del bejín o cuesco de lobo (con perdón), dos plantas igualmente antibióticas. Finalmente usaban sanguijuelas para reducir la sangre acumulada en una contusión o en un ojo hinchado que no se puede abrir después de un golpe. Para indicarle a la sanguijuela dónde debía morder ponían una gota de leche o de sangre.

El ejército cristiano descansó en su nuevo campamento dos noches y un día antes de continuar por tierra musulmana tomando diversos castillos y lugares de la comarca: Tolosa, Vilches y Baños de la Encina, en los que degollaron a muchos fugitivos de la batalla. Cuando llegaron a Baeza, la primera ciudad importante del valle del Guadalquivir, la encontraron vacía porque sus habitantes habían huido dejando atrás a algunos ancianos e impedidos, que se habían acogido a la mezquita mayor. Los cruzados incendiaron el templo con ellos dentro. Al día siguiente, cercaron Úbeda, otra gran ciudad a un par de leguas de la anterior, que estaba abarrotada de refugiados. Los cristianos dejaron pasar el domingo, el lunes 23 invadieron la ciudad por la brecha resultante del desplome de una torre, que expertos zapadores habían socavado. Faltaba conquistar el alcázar. Los moros ofrecieron un millón de maravedíes de oro si respetaban la ciudad, pero los prelados que velaban por el cumplimiento de la Cruzada exigieron la aplicación estricta de los Cánones eclesiásticos, que prohibían cualquier trato con infieles. Por lo tanto, Úbeda fue asaltada y su población degollada después de espigar los que valían para esclavos.

A los pocos días, una epidemia de disentería, causada por la falta de higiene y por el calor, a la que cabría añadir el agotamiento de la tropa (no solo de la campaña en sí, sino de los excesos con las moras cautivas) aconsejaron el regreso a Castilla. Cubiertos de gloria y cargados de botín, los cruzados volvieron a atravesar Sierra Morena.

El descalabro de las Navas de Tolosa aceleró la descomposición del imperio almohade. Atemperado el fanatismo religioso que las unía, las tribus se disolvieron y cada cual se fue por su lado. Exactamente el mismo fenómeno que dio al traste con el imperio almorávide.

El desventurado Al-Nasir murió un año después de su derrota, envenenado por una de sus concubinas. A su hijo y sucesor, Yusuf II, un hombre tranquilo e indolente que no salió en su vida de Marraquech, lo mató una vaca brava de una cornada en el corazón. El califa siguiente, Abu Mohamed abd al-Wahid, era un anciano al que obligaron a abdicar los mismos cortesanos que lo habían encumbrado ocho meses antes (otro pretendiente pagaba más). A los pocos días le robaron el harén, su único consuelo, y lo ahorcaron. El sucesor (y pagador) no era otro que Abu Mohamed al-Adil, señor de Murcia, hijo de una cautiva cristiana portuguesa, apresada en Santarem, llamada Mansada Syr Al-Hassan (es decir, «beldad perfecta»)[48].

Sucedieron algunos otros califas almohades, pero ya los gobernadores de provincias habían dejado de rendir cuentas a Marraquech y el gran imperio se había fragmentado. Al último califa, Abu al-Ula al-Wathiq Idris, descendiente del legendario al-Mumin, lo decapitaron y enviaron su cabeza en un odre de salmuera al poderoso jeque de los meriníes (o benimerines), el nuevo poder que surgía de las cenizas del imperio almohade.