En pleno repliegue del islam peninsular, el rey de Castilla Alfonso VI conquistó Toledo y estableció en ella su capital. Con la frontera en el río Tajo, a pocas jornadas de las feraces huertas del Guadalquivir, los reyezuelos de las taifas se inquietaron. Alfonso solo necesitaba un buen pretexto para proseguir sus conquistas. Al-Mutamid, reyezuelo de Sevilla, se lo sirvió en bandeja cuando ejecutó a un recaudador cristiano que había cometido la insolencia de poner en duda la buena ley de la moneda con la que le pagaba las parias. Alfonso VI lo atacó y al-Mutamid se vio obligado a pedir ayuda a los almorávides.

Los almorávides eran bereberes del Sahara. Para protegerse del polvo y de la arena del desierto se envolvían la cabeza con un embozo de tela negro o violeta, el lizam, que al desteñir con el sudor les tintaba la piel (hoy lo siguen usando y los llaman por eso «hombres azules»). El poema de Fernán González los pinta al natural:

más feos que Satán con todo su convento

cuando sale del infierno sucio e carboniento.

¿De dónde habían salido aquellos demonios? En 1038 un fogoso predicador de Cairuán, Ibn Yasin, logró despertar en las tribus bereberes saharianas una ola de fundamentalismo. Ibn Yasin era un místico (aunque sorprendentemente se casaba y divorciaba varias veces al mes) y despreciaba las minucias del mundo. Designó caudillo del movimiento a uno de sus más fieles seguidores, el jeque Yahya ibn Umar. A poco, aquellos fanáticos conquistaron los centros caravaneros y controlaron el comercio de oro sudanés que surtía a Europa y el de los nuevos yacimientos de Ghana, al sur de Sahara, descubiertos el siglo anterior. Luego conquistaron las fértiles tierras del Magreb, muy fragmentadas en manos de jeques y caudillos, muchos de los cuales se apresuraron a abrazar la causa almorávide. El tercer sultán almorávide, Yusuf ibn Tashufin, extendió su poder por todo el norte de África, estableció su capital en Marraquech y reclutó un poderoso ejército mercenario, fiel al Estado más que a la tribu.

Podía ser la solución, pensó el atribulado reyezuelo de Sevilla, solicitar auxilio a los primos de África. Seguramente el rey de Castilla no se mostraría tan abusón cuando tuviera que enfrentarse a aquella fiereza.

Los colegas andalusíes de al-Mutamid le advirtieron que el remedio podía ser peor que la enfermedad:

—Si llamas a esos fanáticos del otro lado del Estrecho, labrarás tu ruina y la de todos nosotros, se nos quedarán con todo.

—Prefiero —dicen que replicó al-Mutamid— ser camellero en África a verme de porquero en Castilla.

Los sevillanos dispensaron un recibimiento apoteósico a los fieros guerreros del desierto que venían a liberarlos de la opresión de Castilla. Después de unos días de descanso, el ejército almorávide ascendió por la antigua vía de la Plata camino de la tierra de los cristianos. Alfonso VI les salió al encuentro en Zalaca, cerca de Badajoz. El ataque almorávide se anunció con el ronco retumbar de los tambores, arma psicológica hasta entonces desconocida en Europa (luego, las cajas de guerra serían adoptadas por todos los ejércitos hasta después de Napoleón). La derrota cristiana fue completa.

Alfonso VI tuvo suerte de que Ibn Tashufin ignorara que Castilla quedaba desguarnecida y no pudiera o no quisiera explotar su victoria. El caso es que el almorávide se atuvo a lo pactado con los andalusíes y regresó a Marruecos. Cuatro años después, Alfonso VI, ya repuesto, buscó el desquite. Como antaño hiciera Abd al-Rahman cuando fortificó Gormaz y Medinaceli en las mismas narices de los cristianos, él comenzó por construirse una base estratégica para atacar las tierras musulmanas. Su Gormaz fue el castillo de Aledo, entre Valencia y Murcia. Desde allí sus expediciones de saqueo alcanzaron las cercanías de Sevilla. Al-Mutamid solicitó nuevamente la ayuda de Ibn Tashufin. El almorávide se había percatado de que los reyezuelos peninsulares eran unos marrulleros que jugaban a dos barajas: mientras le enviaban regalos y embajadas, andaban en tratos secretos con los cristianos. Los alfaquíes habían visto desvanecerse su poder e influencia a medida que la sociedad se volvía menos observante de los preceptos coránicos y más laica. Por el contrario los impresionaba la acendrada fe de los fanáticos almorávides. Después de la segunda visita de Ibn Tashufin, le enviaron delegaciones para ofrecerle su apoyo incondicional y prometerle que pondrían a su servicio toda su influencia si se decidía a incorporar al-Andalus a su imperio.

Ibn Tashufin desembarcó en al-Andalus por tercera vez en 1090. Primero se apoderó del reino de Granada, tributario de Alfonso VI. Su rey pasó por el bochorno de que lo obligaran a desnudarse junto con su anciana madre para comprobar que no ocultaban joyas. Al-Mutamid de Sevilla no sufrió mejor suerte: después de arrebatarle el reino lo enviaron a Marruecos cargado de cadenas. Murió en Agmat, pobre y olvidado, unos años después.

Un poeta andalusí le dedicó estos versos:

«Todo lo olvidaré menos aquella madrugada junto al Guadalquivir, cuando estaban las naves como los muertos en sus fosas. Las gentes se agolpaban en las dos orillas, mirando cómo flotaban las perlas en las espumas del río. Caían los velos porque las muchachas no cuidaban de cubrirse, y se desgarraban los rostros como otras veces los mantos. Cuando llegó el momento de la partida, ¡qué tumulto de adioses, qué clamor de doncellas y galanes!»

Después de conquistar Sevilla, los almorávides se extendieron por todo al-Andalus. En menos de dos años (1090-1091) dominaron todas las ciudades a excepción de Zaragoza y derrotaron repetidamente a los cristianos. Solo un castellano, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, guerreó con éxito contra los almorávides. Este noble menor al que Alfonso VI había desterrado y confiscado los bienes, conquistó un considerable territorio en torno a Valencia sobre el que reinó felizmente hasta su muerte. El título Cid, de sidi, señor, se lo dieron sus propios súbditos moros. Lo de campeador quiere decir que ejerce en el campo, donde se batalla.

Durante medio siglo, al-Andalus quedó incorporada a un imperio almorávide que abarcaba desde Zaragoza al río Níger y desde Lisboa a los arenales libios.

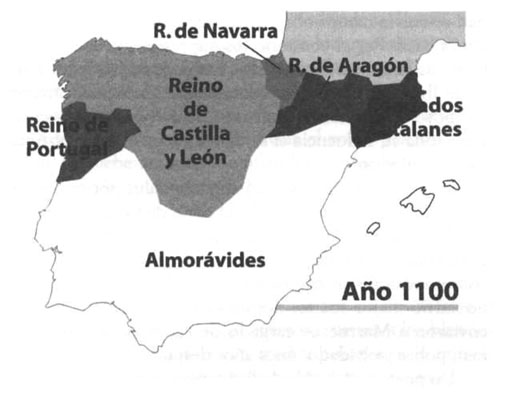

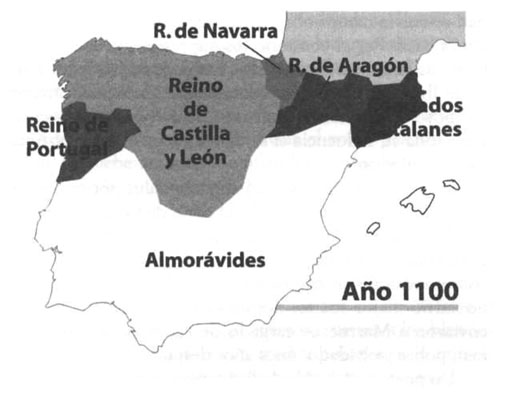

La Península Ibérica en el año 1100.

Los alfaquíes celebraron la llegada de los fanáticos guerreros del velo, que les devolvían el poder y la influencia social. La plebe también los aplaudió porque habían descabalgado de la opulencia a la regalada aristocracia andalusí.

Con el regreso de los alfaquíes, las normas islámicas se restablecieron en todo su rigor, al menos durante un tiempo, porque, al final, los feroces almorávides, aquellos patanes salidos del desierto, se aficionaron a los paseos por los jardines perfumados de mirto y azahar, a las siestas bajo el emparrado arrullados por la rumorosa fuente, a los blandos lechos, al cordero asado con miel y piñones, a la mirada chispeante de las cordobesas de caderas anchas como búcaros, a la risa cantarina de las sevillanas, a los pechos opulentos de las levantinas, a la vida amable y regalada que les brindaban las mansiones arrebatadas a la aristocracia local. Los menos obtusos se percataron de que existen otros goces aparte de rezar cinco veces al día mirando a La Meca y dejarse matar por imponer al prójimo una idea religiosa. Fueron sucumbiendo a los halagos de la vida muelle, se relajó el fanatismo, se atemperó el ardor militar, los feroces guerreros dejaron de oler a cabra para oler a nardo y se aficionaron a dormir en cama suave antes que en la dura tarima del cuartel. Los almorávides fueron semejándose, ¡ay!, a aquella aristocracia viciosa que habían desplazado del poder. El resultado fue desolador: aquel mosaico de tribus y pueblos comenzó a disgregarse. Nuevamente las tensiones internas y los intereses tribales prevalecieron sobre los aspectos doctrinales.

Mientras el imperio almorávide permaneció imbatido, los cristianos no habían dejado de fortalecerse. En la decadencia de los africanos llegó un momento en que la balanza del poder militar se inclinaba de nuevo del lado cristiano.

Los cristianos se percataron de que los almorávides habían perdido su músculo de antaño. Mitigada la fiereza del fanático, tenían que contratar mercenarios cristianos para defender sus ciudades contra los propios cristianos. Era un secreto a voces que los alfonsos afilaban la cuchilla para repartirse la tarta musulmana[47].

Los alfonsos se cebaron en la vaca moribunda de al-Andalus. En 1118, el Alfonso aragonés había conquistado Zaragoza. Siete años más tarde una expedición cristiana saqueó y asoló Levante y Murcia casi sin encontrar resistencia. El Alfonso portugués conquistó Lisboa; el castellano invadió Andalucía y retuvo durante unos años el enclave estratégico y comercial de Almería.

Los almorávides se pusieron a la defensiva. En 1125 crearon un impuesto especial para recaudar fondos con los que amurallar las ciudades y levantar castillos para guardar las fronteras. Abrumados por la presión fiscal, los andalusíes se rebelaron capitaneados por líderes locales que arrebataron el poder en el Algarve, en Niebla, en Santarem, en Jerez, en Cádiz, en Badajoz, en Córdoba, en Málaga, en Valencia y en otros lugares… Aparecieron, como antaño, minúsculos reinos de taifas.

Las conquistas territoriales acrecentaban los estados, pero el bocado más suculento eran los tributos, especie de impuesto revolucionario con el que los reyezuelos moros compraban la paz a sus belicosos vecinos cristianos. Algunas veces los satisfacían en oro africano y otras en especies. A Marraquech no le quedaba fuerza ni para mantener su autoridad en su propia casa y cedió el testigo a otro grupo fundamentalista emergente, los almohades.