Al-Andalus conoció una agricultura floreciente gracias a las aportaciones de los árabes, en especial las de los yemeníes, muchos de ellos zahoríes expertos en las técnicas de buscar y encauzar manantiales.

El paisaje rural andalusí se llenó de acueductos, de norias y de albercas en las que se remansaba la luna llena, entre ovas y croadoras ranas. El trajín de las norias movidas por las corrientes fluviales no cesaba por la noche y ése era uno de los rasgos distintivos de las zonas hortícolas.

Los agricultores de al-Andalus captaban aguas subterráneas, las encauzaban por medio de minas, a veces con regueros diferenciados para evitar que se mezclaran aguas de diferentes cualidades, y alimentaban con ellas las albercas, acequias y caces, con los que irrigaban huertos y sembrados.

Los expertos sabían adobar el manantial subterráneo filtrando las aguas en lechos de arena para que perdieran el sabor a azufre y encañándolas a lo largo de conducciones de gradiente sabiamente calculado, que no las dejara remansarse, pero que tampoco las apresurara más de la cuenta. A trechos regulares abrían lumbreras o pozos de comunicación con la superficie para la aireación del agua.

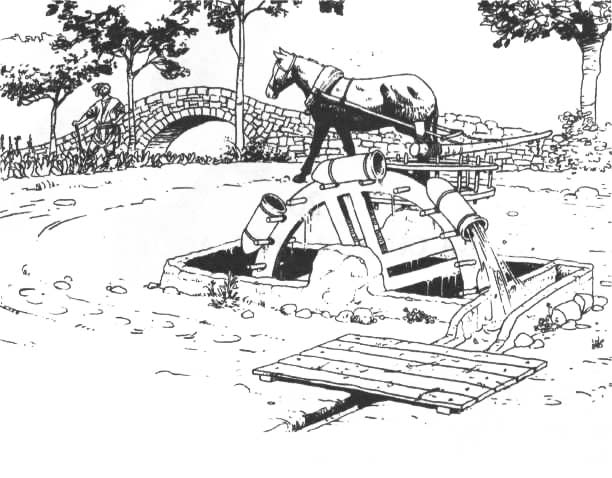

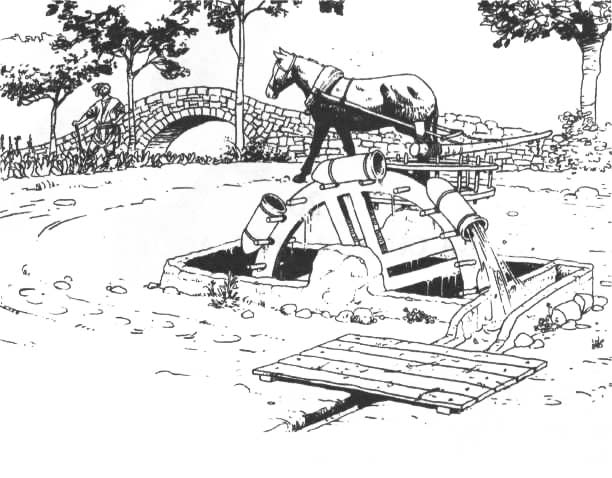

Noria.

La noria, conocida ya por los romanos, que la emplearon especialmente para achicar agua en las explotaciones mineras, alcanzó extraordinaria difusión en la época islámica.

Había norias fluviales, a veces enormes, que accionaban las muelas de piedra de un molino o los martillos de un batán, y norias de sangre, más modestas, de regadío, cuando las movía un mulo o un jumento.

Algunas norias islámicas han perdurado hasta nuestros días más o menos transformadas en los huertos de Alcantarilla (Murcia). La enorme Albolafia, repetidamente restaurada, es uno de los símbolos de la Córdoba califal.

Los moros fontaneros eran tan expertos e insustituibles en su oficio que a menudo los conquistadores cristianos hacían una excepción con ellos y les permitían quedarse en las ciudades conquistadas, de las que desalojaban al resto de la población musulmana. Solo ellos eran capaces de lograr sutilezas tales como calcular la inclinación de un reguero para que al desembocar en una alberca su agua no perturbara la quieta superficie en la que flotaban los nenúfares.

Nos despedimos de Selim para continuar nuestro viaje por al-Andalus. Es posible que el lector sienta deseos de repetir nuestra visita. Me temo que las medinas de la antigua al-Andalus se han alterado tanto en los últimos siglos que solo quedan dispersos vestigios de lo que fueron, pálidos testimonios de la vida que un día albergaron. Uno puede evocarlas todavía en algunas ciudades del Magreb, en Fez, en Meknes, en Marraquech, que no han evolucionado tanto.

La ciudad islámica peninsular más característica, Córdoba, ha crecido de tal forma que resulta difícil encontrar en ella los elementos típicos de la ciudad musulmana. Para hacerse una idea de lo que la ciudad islámica fue, sin abandonar la península, tendremos que visitar las ruinas de dos ciudades desiertas: Calatrava la Vieja, en Ciudad Real, y Vascos, en Toledo.

El despoblado de Calatrava la Vieja dista cinco kilómetros de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), a cuyo término municipal pertenece. Calatrava (Qa’lat al-Rabah) se fundó en época emiral (siglos VIII o IX) por razones militares, porque era el nudo de comunicaciones más importante de al-Andalus, a medio camino de la carretera principal que unía Córdoba con Toledo, en el cruce de las vías de Mérida a Calatayud y a Cartagena.

Sus constructores aprovecharon un cerrete en medio de la llanura manchega con un flanco protegido por el río Guadiana, que, además, los surtía cómodamente de agua. El cerro tiene forma elíptica y unas cinco hectáreas de extensión, suficiente para una ciudad de cuatro o cinco mil habitantes, sin contar los arrabales que se extendían fuera de las murallas, quizá en unas veinticinco hectáreas, por lo que hoy son campos laborables.

La carretera que hoy nos lleva a Calatrava está festoneada de árboles de sombra y cruza hazas de viña y de olivos antiguos, de cuatro patas, entre los que se columbran montículos de norias obsoletas, ya sin mecanismo, y mogotes de piedras.

Un carril de macadán discurre por la marisma seca hasta las ruinas de la ciudad. Un cartel metálico avisa que en la turbera puede producirse alguna combustión espontánea.

Por esta llanura se desparramaba el río Guadiana produciendo una zona pantanosa que defendía Calatrava.

En el año 853, los toledanos se levantaron en armas contra Mohamed I, el emir de Córdoba, y destruyeron Calatrava. Cuando el emir sofocó la rebelión, reconstruyó la ciudad, más fuerte y monumental de lo que había sido, para dejar constancia de su poder.

La muralla de la medina es hoy apenas un cantón pedregoso, pero las excavaciones están alumbrando un potente muro que rodeaba todo el cerrete, con cuarenta y cuatro torres de flanqueo, dos de ellas albarranas, y quizá tres puertas. La gruesa muralla, de dos metros y medio de espesor, estaba defendida por un foso excavado en la roca, de diez metros de profundidad y unos setecientos cincuenta de circuito, en el que las aguas del Guadiana, combinadas con las del arroyo de la laguna de la Nava, convertían la medina en una isla, una obra insólita en estas tierras meridionales en las que solo se conocen los fosos secos.

Desde el castillo se extendía una fuerte coracha hasta el centro del río. Allí una noria elevaba el agua que alimentaba las fuentes de la ciudad. El sobrante se vertía en el foso, en el que también desaguaban las alcantarillas. Después de rodear la ciudad, el foso se conectaba de nuevo con el Guadiana. Así, el río cumplía la triple función de defender la medina, de saciar su sed y de arrastrar lejos los residuos urbanos.

En la ciudad se distinguen perfectamente las partes de la típica ciudad islámica, con su alcazaba y su medina. Bajo los borrosos surcos del terreno arado, los arqueólogos van exhumando las calles, las plazas, los zocos y las viviendas. Por ahora las excavaciones se han centrado en la parte más monumental, en la alcazaba.

La alcazaba conecta con la ciudad a través de una puerta monumental flanqueada por dos torres. El arco es tan elevado que bien podemos considerarlo triunfal. Antes de la rebelión de 853, solo existía un modesto acceso, entre dos torreones medianos. Cuando el emir de Córdoba reconstruyó la ciudad arrebatada a los rebeldes, levantó estas dos grandes torres, que engloban a las antiguas, y la gran bóveda de medio cañón con dos buhederas o agujeros desde las que se puede atacar a los asaltantes. La motivación psicológica de una obra tan monumental está clara: se trata de proyectar sobre indígenas y forasteros la larga sombra del poder central, una saludable advertencia para los que sientan la tentación de rebelarse. La nueva ciudad reconstruida iba sobrada de ingeniería: el foso, las corachas, los torreones pentagonales, con su proyección esquinada, las norias…

Desde la alcazaba se extendía un muro singular que penetraba hasta el centro del río para sostener una enorme noria. Al girar la noria, por la propia fuerza de la corriente, los cangilones descargaban el agua en un canalillo que recorría la parte superior del muro. El agua ascendía a un nivel todavía más alto con ayuda de otra rueda hidráulica, y se vertía en el interior de una torre depósito o castelum aquae. Esta torre estaba dotada de una serie de bajantes de cerámica que atravesaban sus muros. El agua brotaba a presión por estos conductos y se vertía sobre una represa, los aljibes del castillo y sus fuentes. El sobrante alimentaba el foso y evitaba que se secara durante el estiaje.

El conjunto formado por la puerta monumental, las torres poligonales (en las que Calatrava se adelanta varios siglos a la fortificación europea) y los ingenios hidráulicos cumplía, además de la práctica, una importante función propagandística como elemento de prestigio del gobierno de Córdoba, cuyos ingenieros eran capaces de semejante alarde.

El impacto publicitario debía ser notable, puesto que por Calatrava pasaba una importante cantidad de viajeros. Construir obras admirables ha sido, desde los imperios mesopotámicos a nuestros días, una manera de exhibir el músculo del poderoso para que nadie ose desafiarlo. En el caso de Calatrava construyeron, además, otra coracha, más abajo, que surtía de agua las fuentes de la ciudad.

Mientras Córdoba fue el centro indiscutible del poder, Calatrava cumplió su papel de salvaguarda y guarnición avanzada, pero cuando la autoridad central decayó y el poder de los califas se atomizó en los reinos de taifas (1031), los reinos de Córdoba, Toledo y Sevilla se disputaron Calatrava.

Los almohades recuperaron la ciudad en 1195, a raíz de su victoria en Alarcos, pero Alfonso VIII la retomó diecisiete años después, durante la cruzada que culminaría en la batalla de las Navas de Tolosa (1212).

Después de las Navas, la frontera se desplazó cien kilómetros al sur y la cotización estratégica de Calatrava cayó en picado. Poco después una hambruna la despobló[40]. La orden de Calatrava, dueña de estas tierras, abandonó la ciudad y se trasladó a un lugar más cercano a la frontera, más sano y de más fácil defensa: el cerro elevado y rocoso frente al castillo de Salvatierra, a sesenta kilómetros, sobre la llanura que domina los pasos de Sierra Morena. Allí construyeron los calatravos la fortaleza-convento de Calatrava la Nueva, donde residiría la casa madre de la orden hasta 1826. En Calatrava la Vieja solo dejaron una escasa guarnición. El pueblo se fue deshabitando y, unos años después, la fundación de una ciudad de nueva planta, Villa Real (después Ciudad Real), acabó por extenderle el certificado de defunción.

La Vieja Calatrava se despobló y se arruinó. En 1526 pasó por ella el embajador de Venecia, Andrés Navagiero y anotó:

«tiene una muralla muy fuerte, pero está desierta y arruinada por los malos aires que allí reinan a causa del río que es allí pantanoso y está lleno de juncos y cañas, como una laguna».

Las ruinas del despoblado de Vascos[41], identificadas como la ciudad califal de Nafda, constituyen un buen ejemplo de medina situada en un cerro de fácil defensa. Por el norte y el este la ciudad está protegida por el escarpado cauce del río Huso; por el oeste, la rodea un valle recorrido por el arroyo Mora o de los Baños. La medina ocupa una extensión de ocho hectáreas en terreno muy accidentado, a las que cabe sumar un arrabal extramuros y dos cementerios. La muralla alcanza unos dos metros de espesor y está defendida por torreones cuadrados.

Para suministrar agua a Vascos, los constructores diseñaron un complejo sistema hidráulico que encauza los manantiales de las sierras vecinas a través de arroyos para alimentar un embalse y un amplio abrevadero próximo al poblado. En el sector abundan restos de canales o acequias de irrigación y se observan los restos de un baño público.

En su origen Vascos pudo ser un ribat o posición defensiva, con guarnición de soldados voluntarios, frente a la frontera cristiana, quizá datable en época emiral (siglo IX), que posteriormente se fortificó como castillo (hisn) y se pobló de bereberes. La ciudad ascendería de hisn a madina ya en época califal, quizá entre 930 y 950, por motivos estratégicos, para controlar los vados del Tajo, o por motivos económicos, por su cercanía a las minas de hierro de los Montes de Toledo.

En tiempos de las taifas, Vascos perteneció a Toledo y quizá pasó a poder cristiano hacia 1085, cuando Alfonso VI ocupó la capital. Poco después, Vascos sería abandonada definitivamente pues los repobladores del territorio preferirían establecerse en las vegas del Tajo[42].