Paseando por Arjona advertimos que el aspecto exterior de la vivienda musulmana es más bien adusto, quizá un muro decrépito, alto, cerrado, sin más hueco a la calle que la puerta de acceso, que puede ser estrecha y mezquina, y situada a un lado de la fachada. Es una impresión engañosa. Por fuera la vivienda acomodada se diferencia poco de la del pobre: es en el interior donde se refleja el estatus social y económico del morador. Solo en el siglo XII empezaron a abrirse huecos a la calle, protegidos por tupidas celosías que salvaguardaban la intimidad, pero permitían a los moradores vigilar el espacio público, especialmente a las moradoras, precisión machista de Selim.

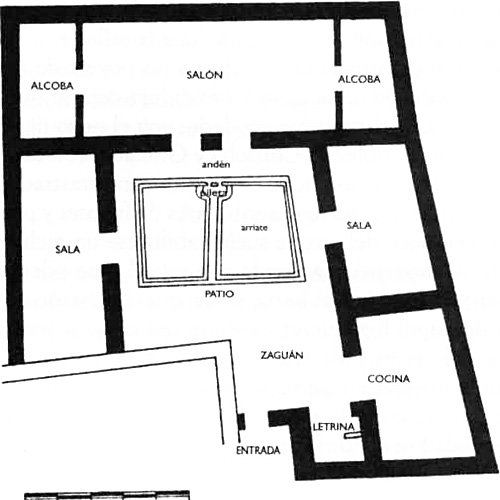

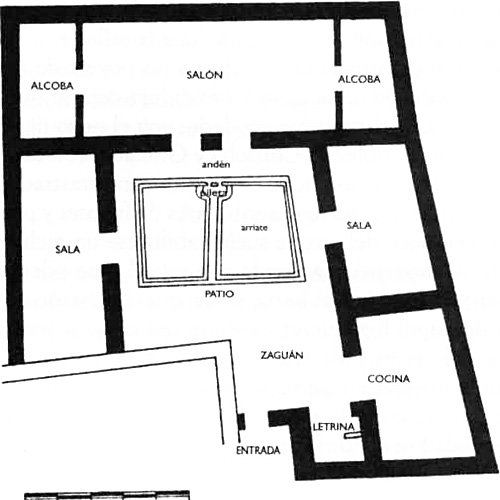

La vivienda musulmana suele organizarse como una serie de habitaciones en torno a un patio central que les da luz y ventilación. Si la casa es acomodada, dispondrá de varios patios sucesivos, quizá con un espacio ajardinado con fuente central en el primero, que nos recuerda un poco a la casa patricia romana. La zona más remota y mejor guardada es el harem, reservado a las mujeres.

La casa humilde consta de solo una planta. Las de cierto fuste añaden un piso superior (al-gurfa, «algorfa») que se utiliza en invierno. En verano se usa la planta baja, más fresquita.

Algunas casas disponen de azotea rodeada de celosías e incluso, en las más acomodadas, una torre mirador, cubierta de tejado piramidal y con ventanas de doble arco partidas por una columnilla de mármol o una pilastrilla de ladrillo. La azotea, rodeada de celosías que preservan la intimidad, es el lugar ideal para dormir o tomar el fresco en las calurosas noches de verano, para tender la ropa e incluso para secar frutos que requieran solearse.

Las escaleras, incluso las de las casas patricias, son incómodas, estrechas, de poca huella y alto peralte. Este suele solarse con ladrillos rectangulares y presenta el borde protegido por un mamperlán de madera o por piezas angulares de cerámica verde.

En las habitaciones del piso alto se instalan los dormitorios y en algún caso el harem, con balcones o ventanas voladizas de madera provistas de tupidas celosías (musrif o sar’a) desde las que las mujeres pueden observar la calle sin ser vistas.

En las principales dependencias vemos puertas y ventanas provistas de postigos e incluso de vidrieras. También abundan las celosías de mármol o de yeso, a veces con cristales policromados. Las ventanas son anormalmente bajas, entre diez y veinte centímetros del suelo. Esto es, explica Selim, porque están calculadas para que se asomen a ellas personas tumbadas o sentadas en almohadones.

A veces estas celosías disponen de una portezuela por la que las mujeres descuelgan una cesta para recoger los productos que pregonan los vendedores ambulantes. De esta manera pueden comprar sin que el vendedor las vea, y preservan la intimidad de la casa, una exigencia del marido suspicaz y celoso.

Los vendedores ambulantes ofrecen frutas, quincalla, mercería y golosinas garrapiñadas, a las que las damas son muy aficionadas. Las andalusíes no tienen los problemas de dieta de tantas mujeres actuales: sus esposos aprecian las caderas anchas, los muslos opimos, un poquito de barriga, los pechos valientes y los montes de Venus acolchados y prominentes.

Uno, que es occidental, cristiano y mal pensado, no deja de sospechar que tanto secretismo y ocultación, el harem, la cesta que se descuelga, el vendedor que ronda las celosías, puede facilitar algún enredo digno de las mil y una noches.

Los dormitorios se instalan en las habitaciones más alejadas. A menudo un arco divide el espacio y limita el emplazamiento del camastro, que se eleva unos centímetros. No hay camas propiamente dichas, sino sucesivas colchonetas que se enrollan y retiran cuando no se usan. Llegada la hora de dormir, se extienden sobre tarimas con sus lienzos y sus mantas o pieles si hiciera frío. El suelo se reviste con esteras de esparto, junco o lino o de alfombras de vivos colores.

En las casas pudientes las paredes interiores están estucadas o revestidas de yesería y pintadas en colores vivos, azul, rojo, verde, negro y blanco. A partir del siglo XIV se usan paneles de azulejos decorativos, dejando espacios vacíos que se recubren con tapices.

Los muros exteriores son pardos o rojizos, el color del tapial o del revoque aplicado sobre el ladrillo o el adobe. No obstante, algunos edificios nobles simulan despieces de sillería o de ladrillo pintados sobre el enlucido. En las casas más modestas se usa la cal y la almagra y a veces azulete, en cenefas o dibujando entramados geométricos.

Los techos entre plantas son alfarjes sostenidos sobre vigas de madera que se encastran en muros opuestos y sostienen una tablazón que recibe una capa de yeso o un suelo de baldosas. Las vigas vistas se tallan o se pintan. A veces ocultan un falso techo de escayola.

Los suelos de las casas acomodadas son de placas de mármol, de losetas de barro cocido o de barro vidriado, a veces formando complejos diseños con olambrillas de distinto corte, hexagonales, ochavadas, en estrella, etc. Las composiciones resultan a veces tan complejas como un mosaico. Abundan los zócalos de cerámica o de estuco. En las casas modestas el suelo es de yeso tintado de almagra y mezclado con aceite rancio y moleduras de hueso de aceituna, para ahuyentar a los ratones.

En la mayoría de las casas musulmanas no existe una habitación destinada a cocina (al-matbaj). A menudo se cocina en un anafre (al-nafij) u hornillo portátil de cerámica o chapa, que puede instalarse en el patio principal o en el corralillo trasero, a veces bajo un cobertizo que lo protege de las inclemencias del tiempo.

Algunas viviendas disponen de un hogar en el suelo para un fuego que caldea la casa y sirve para cocinar. Durante los meses invernales, la familia vive en estas estancias, las únicas verdaderamente caldeadas. Algunas casas solo disponen de una chimenea, que sirve para cocinar, calentar la estancia y alumbrarse. Un banco corrido de mampostería (mastaba o saqifa) a lo largo de los muros laterales sirve para sentarse durante el día o para acostarse durante la noche. En una alhacena (al-jacina) se guardan los alimentos, además de baldas y clavos para colgar sartenes y utensilios.

Del hogar central se sacan las ascuas que, distribuidas en braseros metálicos portátiles, caldean las estancias en tiempo invernal.

Algunas casas musulmanas disponen de retrete (bayt al-ma, «cuarto del agua», o bayt al-raha, «cuarto de descanso»), a veces instalado en el hueco de la escalera con una ventanita alta, apenas más ancha que una saetera, abierta al patio para evacuar los olores e iluminar la estancia; otras veces junto al zaguán, con la ventanita a la calle.

El retrete propiamente dicho es un poyete de mampostería provisto de un agujero y hendidura central que comunica, mediante dispositivo acodado, con el pozo negro o, en algunas casas nobles de Córdoba y Granada, con una atarjea por la que las aguas sucias de la casa son arrastradas al colector general por las aguas sobrantes de fuentes y pilares.

En el muro del retrete suele habilitarse un nicho para el bacín (al-qasriyya) y, adosada a la pared, una pileta (naqir) alimentada por una tubería, en la que el usuario se asea a falta de papel higiénico y después usa el agua para la limpieza del retrete. El musulmán se lava el trasero con la mano izquierda y reserva la derecha para comer. Cuando la justicia le corta la mano derecha a un delincuente, a la manquedad se añade la vergüenza de verse obligado a realizar las dos funciones con la mano restante.

En el cuarto del agua no falta un lebrillo o pila para asearse. Si la casa es rica, habrá una bañera de loza (abzan) o incluso un sarcófago romano reutilizado (pila) al que piadosamente le habrán descabezado las figuras humanas, si las tenía.

En un estante o alacena se disponen los recipientes que contienen productos de aseo adquiridos en el zoco de los perfumistas o fabricados en casa: jabón hecho con ceniza de lentisco, adelfa, vid, zarzamora, sauce o higuera, cascara de toronja para combatir la halitosis, desodorante a base de agua de rosas, alcanfor, juncia olorosa y almártaga, y toda una variedad de productos de tocador.

En las casas palaciegas, el patio central es un extenso jardín de forma rectangular en el que se reproduce el paraíso: fuente central, con cuatro regatos (los ríos del Paraíso), y espacios ajardinados en los que se siembran alfombras de flores y plantas de olor (arrayán, dama de noche, etc.). El jardín moruno es un préstamo directo del jardín persa.

Fuera de Arjona, en las suaves lomas de Hardón o Cotrufes, y en las apacibles riberas del Arroyo Salado, encontramos algún cortijo o quinta de recreo (almunia) rodeado de campos, huertos o jardines.

Planta de una casa de época califal. (Según Fernández y López, 1993)

En torno a Córdoba y otras ciudades proliferan, en la época tranquila del califato, y aun después, alquerías y casas de campo en las que los pudientes atienden al ocio y al negocio. Ibn Luyún, en el siglo XIII, nos asesora sobre cómo se debe construir una casa de campo:

«Para emplazamiento de una casa entre jardines se debe elegir un altozano que facilite su guarda y vigilancia. Se orienta el edificio al mediodía, a la entrada de la finca, y se instala en lo más alto el pozo y la alberca, o, mejor que pozo, se abre una acequia que discurra entre la umbría. La vivienda debe tener dos puertas para que quede más protegida y sea mayor el descanso del que la habita.

»Junto a la alberca se plantan macizos que se mantengan siempre verdes y alegren la vista. Algo más lejos debe haber parterres de flores y árboles de hoja perenne. Se rodea la heredad con viñas y se plantan parrales en los paseos que la atraviesen. A cierta distancia de las viñas, lo que quede de la finca se destina a tierra laborable, y así prosperará lo que en ella se siembre.

»En las lindes se plantan higueras y árboles semejantes. Los grandes frutales se plantan al norte para que protejan del viento el resto de la heredad. En el centro de la finca debe haber un pabellón dotado de asientos que dé vista a todos lados, pero de tal suerte que se vea quién se acerca al pabellón antes de que llegue y que no pueda oír las conversaciones de los que están dentro. El pabellón se rodea de rosales trepadores y de macizos de arrayán.

»En la parte baja se construirá un aposento para huéspedes y amigos, con puerta independiente y una alberquilla oculta por árboles de las miradas de los de arriba. Si se añade un palomar y una torrecilla habitable, no hay más que pedir.

»Para proteger la finca se cercará con una tapia. En la puerta principal habrá poyos de piedra.

»Los trabajadores deben ser jóvenes y personas que atiendan los consejos de los viejos».

En las ciudades andalusíes, la población hacinada y no muy aseada está expuesta a epidemias frecuentes. La famosa epidemia de la «peste negra» que asoló Europa, tanto la cristiana como la musulmana, en 1348 y los años siguientes, mató a dos tercios de la población.

Con todo, la enfermedad más temida es la lepra (marda). Lejos de la ciudad, en despoblados, existen leproserías (robad al-marda) mantenidas con fondos píos.

En al-Andalus hay médicos famosos, algunos de los cuales escriben tratados de medicina, a veces inspirados en otros heredados del mundo grecorromano u oriental. Algunos dominan la técnica de la operación de cataratas. El médico (tabib) se auxilia con un enfermero (mutatabbib) que aplica ventosas o sanguijuelas y cauteriza llagas. Hay concertadores de huesos y cirujanos expertos en la extracción de flechas. El barbero sangrador (fassad) y los boticarios (saydalani) completan el catálogo de especialistas en salud. Los médicos judíos destacan dentro de la profesión, tanto en al-Andalus como en los reinos cristianos. La destreza de los cirujanos judíos de Lucena ha convertido esta ciudad cordobesa en un lugar especializado en la facturación de eunucos.

En nuestro deambular por Arjona, pasamos por una placita junto al zoco de la muralla, en la actual plaza de los Coches, donde actúan varios malabaristas acompañados por flautistas y tamboriles. Los acompaña una bailarina (raqisa) que primero canta y después realiza juegos malabares con puñales afilados.

Termina nuestro paseo en la puerta de Andújar. Extramuros, a uno y otro lado del camino, se extiende uno de los cementerios (maqbaras) de la ciudad. No vemos tumbas monumentales, sino modestas lápidas bastante estrechas (el difunto se entierra de lado). Los santones y personas de cierto relieve religioso se inhuman en una especie de ermitas (quba) que se convierten en lugar de oración para los fieles. Muchos compatriotas de Selim acuden a la romería de la ermita de la santa de Villanueva de Andújar, quizá un antiguo ninfeo romano que, andando el tiempo, los cristianos supondrán tumba de Santa Potenciana, lo que testimonia la pervivencia de los lugares de culto al pasar y a pesar de las religiones.