Los ejércitos del islam se han nutrido tradicionalmente de voluntarios. Recordemos que Mahoma prometió el Paraíso a los caídos en guerra santa. Pero en la época de Abd al-Rahman los voluntarios no eran ya de la misma calidad de los que conquistaron medio mundo dos siglos antes. Enfriados el entusiasmo y el fervor de las primeras conquistas, a los fanáticos voluntarios dispuestos al sacrificio para ganar el Paraíso, sucedieron los holgazanes procedentes de las ciudades, los hortelanos escaqueados, los oportunistas más atentos a la llamada del rancho que a la instrucción de las armas. No constituían la tropa que pudiera enfrentarse con éxito a los cristianos que habían convertido la guerra en la única profesión honorable para la nobleza. Así lo comprendió el derrotado Abd al-Rahman y antes de intentar un desquite licenció a la tropa islámica y alistó un ejército fiel y profesional que sustituyera a tropa islámica desleal y dividida por enemistades tribales e intereses de clanes y familias que tantos problemas acarreó a sus antecesores. Abd al-Rahman adoptó la solución bizantina: alistó mercenarios (saqaliba) de origen eslavo, franco o hispano, fieles solamente al pagador, o sea al Estado, muchos de ellos cautivos capturados o adquiridos cuando eran todavía niños en territorios cristianos de Europa.

Desvinculados de sus familias y de sus culturas de origen, los saqaliba no conocían más familia que el regimiento al que pertenecían, y solo debían lealtad al gobernante que pagaba sus soldadas. Residían en sus cuarteles, despreciaban la vida civil y se mantenían ajenos a la política e incluso a la vida menuda de la calle, pues, aunque pasaran toda su vida en al-Andalus, no se molestaban en aprender el idioma. Por eso también los llamaban khurs, los silenciosos.

Además de estos cuerpos mercenarios, el ejército cordobés encuadraba bereberes agrupados en regimientos (al-murtaqiz) al mando de un jefe (sabih al-hasham). Las tropas chundíes sirias que se establecieron tras la guerra civil recibían tierras y una soldada. Había además tropas voluntarias (al-muttawi) formadas por muhaidines (al-muyahtddin) muladíes y bereberes deseosos de hacer la guerra santa.

Guerreros califales.

Las tropas pasaban el invierno acuarteladas, cuando los días son cortos y lluviosos, los caminos embarrados dificultan la marcha y el campo no ofrece alimento. En primavera, con los caminos secos y las cosechas en flor, el califa sacaba a sus tropas, quizá unos cinco mil hombres, y los enviaba contra tierras cristianas. En su largo recorrido hacia la frontera, el ejército aumentaba con los contingentes de tropas provinciales que se le unían hasta alcanzar unos quince mil hombres.

Los ejércitos califales usaban dos rutas principales que evitaban, rodeándola, la estéril submeseta norte. Una era la antigua vía romana de la Plata, por Extremadura, hacia Galicia; la otra era la vía del Calatraveño, cruzando Sierra Morena por el valle de los Pedroches o por Despeñaperros. Ésta era la escogida cuando el objetivo eran las bases de apoyo de Medinaceli y Gormaz, pasando por Toledo y Guadalajara.

Gormaz, en la cabecera del Duero, era la plaza fuerte avanzada desde la que los califas lanzaban sus aceifas o expediciones de saqueo, casi anuales, contra los reinos cristianos.

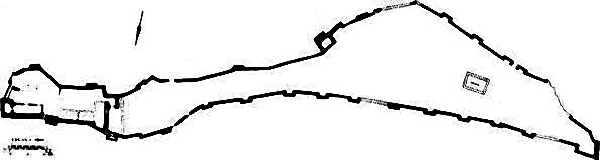

Plano del castillo de Gormaz (Soria)

Al lector no lo decepcionará una visita a Gormaz, el castillo más antiguo de Europa, en medio del páramo soriano. Si es musulmán, cualquier época del año es buena, pero si es cristiano sería aconsejable que la hiciera coincidir con las fiestas gastronómicas de la matanza en el cercano Burgo de Osma, en las que se consumen hasta dieciocho platos basados en los productos del cerdo, postre incluido.

Al-Hakam II construyó esta fortaleza en el último tercio del siglo X como base militar desde la que mantener a raya a los leoneses. Se llega en coche, cómodamente, hasta el pie de muro. Por dentro el castillo es llano, largo y herboso. Uno se sienta a escuchar el silbo del viento en el silencio perfecto de sus ruinas mientras contempla, recortado allá en lo alto, sobre el impoluto cielo azul, el vuelo coronado del buitre.

Las rutas militares califales, que probablemente también eran comerciales, estaban jalonadas por una serie de pequeños castillos-albergue distantes entre ellos una jornada de camino, que servían también de casa de postas y centros de ordenación territorial. El de Baños de la Encina, en la actual provincia de Jaén, construido el año 968 y perfectamente conservado, merece una visita[33].

Es un recinto de forma elíptica, con sus catorce estilizados torreones de tapial coronados de almenas, muy próximos, a la manera califal.

Alcázar de Baños, según Jimena Jurado (siglo XVII). Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional, Madrid.

La precaria economía de los reinos cristianos no permitía el mantenimiento de grandes ejércitos. Sus reyes recurrían al sistema feudal: cada noble prestaba a su señor una cantidad de jinetes y peones proporcional a la importancia y recursos del señorío. Estas tropas servían al rey durante un determinado periodo de tiempo, por lo general los meses de verano. Confiar en ellas era un arma de doble filo porque si los nobles o las ciudades que las aportaban se enemistaban con el rey, no dudaban en licenciarse en cuanto cumplía el plazo legal y regresaban a sus señoríos y burgos dejando al monarca en la estacada, en plena campaña, a lo mejor obligándolo a levantar el cerco de una ciudad que estaba a punto de capitular.

Con tan menguadas fuerzas, los reinos cristianos apenas podían defender sus fronteras del renovado ejército de Abd al-Rahman III. Los reyes leoneses, navarros, catalanes, incluso los fieros castellanos, se apresuraron a enviar embajadas amistosas a Córdoba.

Una leyenda asegura que los cristianos tributaban cien doncellas al año con destino al harén del califa, desde los tiempos del rey Mauregato (783), y solo dejó de pagarse cuando Santiago Apóstol en persona descendió, en su caballo blanco, espada en mano, para capitanear las mesnadas cristianas que derrotaron a los musulmanes en la memorable batalla de Clavijo. La batalla y el tributo son pura fantasía, pero los cristianos se animaron pensando que Santiago «Matamoros», el patrón de España y de la caballería cristiana, combatía contra sus enemigos naturales, los mahometanos[34]. En su iconografía más divulgada en los altares e iglesias de España e Hispanoamérica el santo aparece a caballo, espada en mano, y debajo se ven cadáveres descabezados de moros[35].

Los cristianos entraban en combate invocando a Santiago al grito de «¡Santiago y cierra España!». «Cierra España», es decir, guarda a España, pero cerrar también significa acometer con denuedo. Era la versión cristiana del alarido o grito de guerra musulmán, que era «¡Mahoma!».

La palabra árabe «alarido», hoy perfectamente naturalizada castellana, ilustra la gran cantidad de vocablos militares árabes que pasaron al castellano: enacido (espía), adalid (guía y especialista en agüeros), almirante, alférez, zaga (reserva que sigue al ejército), alarde (revista de tropas), alcaide (jefe militar de un castillo), algarada (incursión en territorio enemigo), almenara (señal de fuego sobre una torre vigía o atalaya), alcazaba o alcázar, todas referentes a fortificaciones.

Los agüeros eran muy importantes. Tanto cristianos como musulmanes «cataban las aves» antes de entrar en combate, es decir, pronosticaban sobre el vuelo de las que iban encontrando, especialmente si eran cuervos o cornejas, especies muy abundantes entonces. Es de suponer que los incrédulos desconfiaban de los agüeros e incluso pondrían en duda el divino auxilio de Santiago o de Mahoma. De alguno de ellos debe proceder aquella profunda reflexión:

Vinieron los sarracenos

y nos molieron a palos,

que Dios ayuda a los malos

cuando son más que los buenos.

Nunca se estaba seguro. Incluso cuando las cifras cuadraban y la superioridad numérica estaba a favor de uno, la picajosa divinidad podía castigar pretéritos pecadillos auxiliando al enemigo. Ya lo dice el poema de Fernán González:

Bien vemos que Dios quiere a moros ayudar

Abd al-Rahman III reinó cincuenta años, siete meses y tres días. Cuando falleció, encontraron entre sus papeles personales una lista de los días felices de su vida: solamente catorce, y no seguidos, decía.

Abd al-Rahman III se construyó un gran palacio a las afueras de Córdoba, el famoso Madinat al-Zahra, a imitación de las ciudades palatinas de los grandes soberanos de Oriente. En aquella ciudad administrativa habitaban más de trece mil funcionarios y unos cuatro mil criados. Madinat al-Zahra estaba rodeada de jardines recorridos por arroyuelos y huertos con frutales de variadas especies. No faltaban estanques, lagos, residencias para los cortesanos, cuarteles, escuelas, baños, caballerizas, almacenes, mercados y calles por las que deambulaban pajes de librea y esclavos. La magnitud del palacio se manifiesta en la lista de los materiales empleados en su edificación: mil quinientas puertas, cuatro mil columnas de las cuales muchas eran de mármoles de colores variados importados de Francia, de Constantinopla, de Túnez y de distintos lugares de África. Solamente los peces de los estanques consumían diariamente doce mil hogazas de pan y seis cargas de legumbres negras. La sala del trono, calculada para reflejar la magnificencia del califa y asombrar a los embajadores de potencias extranjeras, era una maravilla que parece sacada de Las mil y una noches: el techo estaba forrado de láminas de oro, y las paredes y suelos, de mármoles de colores. Cuando el sol penetraba por las ocho puertas de la estancia, los reflejos de muros y adornos cegaban la vista. En el centro había una fuente de mercurio que, al agitarse, reflejaba las luces como si la habitación se moviera. Madinat al-Zahra tardó casi medio siglo en construirse. Tanto esplendor tuvo una vida corta, apenas cincuenta años, porque en 1011 la saquearon e incendiaron los bereberes amotinados. Las ruinas de Madinat al-Zahra sirvieron durante siglos de cantera donde se surtieron de mármoles y columnas los constructores cordobeses. Lo único que despreciaron fue los yesos hermosamente labrados que cubrían las paredes.

Las ruinas de Madinat al-Zahra se pueden visitar a cinco kilómetros de la moderna Córdoba. Desde hace medio siglo, los arqueólogos reconstruyen el palacio, pero completar el rompecabezas de sus restos, una labor que requiere mucha paciencia y crecido presupuesto, abarcará varias generaciones.

El sucesor de Abd al-Rahman III, su hijo al-Hakam II (961-976), se encontró el Estado fuerte, una hacienda saneada, un país próspero, una corte brillante y un ejército capaz de mantener a raya tanto a los cristianos en el norte como a las levantiscas tribus marroquíes. Además, hombre de suerte, su reinado coincidió con una prolongada crisis interna del reino leonés. Reyes y condes acudieron a Córdoba para depositar sus impuestos en las arcas califales. Al-Hakam II invirtió juiciosamente el superávit en obras públicas, en la ampliación de la mezquita mayor y hasta en pagar la friolera de mil dinares por un precioso ejemplar del Libro de los cantares del célebre poeta Abul-al-Farach. Los bibliófilos tenemos por nuestro santo patrón a este moro pacífico que reunió una biblioteca de unos cuatrocientos mil volúmenes, que, eso aseguran los cronistas, había leído en su mayoría. Lo que se le puede reprochar es que con tanta atención a la cultura descuidara el gobierno del reino y sobre todo que lo dejara en las manos débiles e inexpertas de su hijo Hisam. Con este jovenzuelo ya no pudo Córdoba seguir funcionando por pura inercia porque el Estado quedó a merced de diferentes grupos de presión que lo condujeron a la anarquía y dieron al traste con la gran obra de los Abd al-Rahmanes.

La mezquita mayor (aljama) de Córdoba se levanta sobre el solar de la iglesia de San Vicente que Abd al-Rahman I demolió para construir en 785 una primera mezquita con un aforo de cinco mil fieles. Los arquitectos reutilizaron los materiales de la iglesia demolida y otros acarreos procedentes de edificios romanos y visigodos. La insuficiente altura de los fustes de las columnas se resolvió creando una doble alquería con los arcos superiores huecos, una idea inspirada por los acueductos romanos. Además, la alternancia de dovelas blancas y rojas, de inspiración bizantina, imprimió gran dinamismo cromático a la obra. El bello conjunto ha influido en muchas mezquitas andalusíes y magrebíes. Sucesivos califas engrandecieron y embellecieron la mezquita añadiéndole alminar, patio de abluciones y ampliando la sala de oración. Al Hakam II desplazó el muro o qibla hacia el sur y lo decoró con soberbios mosaicos traídos de Bizancio. Con las ampliaciones de Almanzor, la mezquita alcanzó su máxima extensión, capaz para albergar hasta treinta mil fieles.