Más adelante, en la vida, confías en descansar un poco, ¿no? Crees que te lo mereces. Yo sí, en todo caso. Pero entonces empiezas a comprender que a la vida no le incumbe recompensar el mérito.

Además, cuando eres joven piensas que puedes predecir los sufrimientos y la desolación que es probable que te depare la edad. Te imaginas solo, divorciado, viudo; los hijos se alejan de ti, los amigos se mueren. Te imaginas la pérdida de tu posición, la pérdida del deseo… y la capacidad de suscitarlo. Puedes ir más allá y pensar en la muerte que se avecina y que, a pesar de la compañía que puedas procurarte, hay que afrontarla siempre solo. Pero esto es adelantarse. Lo que no haces es anticiparte y luego imaginarte mirando atrás desde un punto futuro. Aprendiendo las nuevas emociones que el tiempo trae. Descubriendo, por ejemplo, que a medida que los testigos de tu vida disminuyen, hay menos corroboración y, por consiguiente, menos certeza de lo que eres o has sido. Aunque frecuentemente hayas consignado cosas —en palabras, sonidos, imágenes—, tal vez descubras que te has dedicado a tomar nota de las cosas que no valía la pena anotar. ¿Cómo era la frase que Adrian solía citar?: «La historia es la certeza obtenida en el punto en que las imperfecciones de la memoria topan con las deficiencias de documentación».

Sigo leyendo muchos textos de historia, y por supuesto he seguido la historia oficial que se ha producido en mi tiempo de vida —la caída del comunismo, la señora Thatcher, el 11 de septiembre, el calentamiento global— con la mezcla normal de miedo, inquietud y un cauteloso optimismo. Pero estos sucesos nunca me han inspirado lo mismo —nunca me fié totalmente de ellos— que las efemérides de Grecia y Roma, o del Imperio Británico, o la Revolución rusa. Quizá es que sólo me siento más a salvo con la historia que ha sido más o menos acordada. O quizá se trata otra vez de la misma paradoja: que la historia que acontece delante de nuestras narices debería ser la más clara, y sin embargo es la más delicuescente. Vivimos en el tiempo, nos limita y nos define, y se supone que el tiempo mide la historia, ¿no? Pero si no podemos comprender el tiempo, si no captamos su ritmo y su progreso misteriosos, ¿qué posibilidades tenemos con la historia, incluso con nuestra pequeña, personal, en gran parte indocumentada, parcela de la misma?

Cuando somos jóvenes, los que están por encima de los treinta nos parecen maduros y los que han superado los cincuenta, ancianos. Y el tiempo, conforme avanza, confirma que no andábamos tan equivocados. Esas pequeñas diferencias de edad, tan cruciales y enormes cuando somos jóvenes, se erosionan. Acabamos perteneciendo a la misma categoría, la de los no jóvenes. A mí nunca me ha importado mucho.

Pero hay excepciones a la regla. Para algunas personas, las diferencias de tiempo establecidas en la juventud nunca desaparecen realmente: el mayor sigue siendo mayor, incluso cuando los dos peinan canas. Un lapso de, pongamos, cinco meses significa para algunos que uno siempre se empecinará en considerarse más juicioso y más informado que el otro, por muchas pruebas que haya de lo contrario. O quizá debería decir debido a las pruebas de lo contrario. Debido a que es absolutamente obvio para cualquier observador objetivo que la balanza se ha inclinado hacia la persona marginalmente más joven, la otra mantiene la presunción de superioridad con tanto mayor rigor. Tanto más neuróticamente.

Por cierto, todavía escucho con frecuencia a Dvorák. No tanto las sinfonías; hoy día prefiero los cuartetos de cuerda. Pero Chaikovski ha seguido el camino de esos genios que te fascinan en la juventud y en la madurez conservan un poder residual, pero más adelante parecen, si no penosos, algo menos importantes. No estoy diciendo que Verónica tuviese razón. No hay nada malo en ser un genio que fascina a los jóvenes. Más bien hay algo que cojea en el joven al que no fascina un genio. A propósito, no creo que la banda sonora de Un hombre y una mujer sea la obra de un genio. Ni siquiera lo pensaba en aquel entonces. Por otra parte, de vez en cuando me acuerdo de Ted Hughes y me hace sonreír el hecho de que, en efecto, nunca se le acabaron los animales.

Me llevo bien con Susie. Bastante bien, en todo caso. Pero la generación más joven ya no siente la necesidad, o ni siquiera la obligación, de mantener el contacto. Al menos, no el «contacto» en el sentido de «verse». Un e-mail bastará para papá; lástima que no haya aprendido a procesar textos. Sí, ya está jubilado, sigue dando vueltas a esos misteriosos «proyectos» suyos, dudo que alguna vez termine algo, pero por lo menos le mantienen el cerebro activo, es mejor que el golf, y sí, pensábamos ir a verle la semana pasada, hasta que surgió algo. Espero que no enferme de alzhéimer, en realidad es lo que más me preocupa, porque, bueno, es muy difícil que mamá se haga cargo, ¿verdad? No: exagero, estoy tergiversando. Estoy seguro de que Susie no piensa así. Viviendo solo tienes esos momentos de autocompasión y paranoia. Susie y yo nos llevamos muy bien.

Una amiga nuestra —todavía digo esto instintivamente, aunque Margaret y yo llevamos divorciados más tiempo del que estuvimos casados— tenía un hijo en una banda de punk rock. Le pregunté si había oído algunas de sus canciones. Ella mencionó una titulada Todos los días son domingo. Recuerdo que me reí aliviado de que el mismo viejo aburrimiento adolescente se transmita de una generación a otra. Y también de que utilicen las mismas ironías para huir del tedio. «Todos los días son domingo»: estas palabras me remontaron a mis años de estancamiento, y a aquella terrible espera de que la vida empezara. Pregunté a nuestra amiga qué otras canciones tenía el grupo. «No —dijo ella—, ésa es su canción, la única que tienen». «¿Cómo sigue entonces?», pregunté. «¿Qué quieres decir?». «Pues ¿cuál es la frase siguiente?». «No lo entiendes, ¿eh? —dijo ella—. Ésa es la canción. Repiten la frase, una y otra vez, hasta que a la canción le da por acabarse». Recuerdo que sonreí. «Todos los días son domingo»; no estaría mal como epitafio, ¿verdad?

Era uno de esos largos sobres blancos con mi nombre y mi dirección escritos debajo de una ventanilla de plástico transparente. No sé ustedes, pero yo nunca tengo prisa en abrirlos. En otro tiempo, esas cartas significaban otra etapa dolorosa de mi divorcio; quizá por eso recelo de ellos. Hoy día pueden contener un recibo de impuestos sobre las pocas acciones, lastimeramente poco rentables, que compré al jubilarme, o una nueva petición de esa obra benéfica a la que contribuyo con una orden de pago periódica. Así que me olvidé del sobre hasta horas más tarde, cuando estaba recogiendo todos los papeles de desecho en mi casa —hasta el último sobre— para reciclarlos. Resultó que contenía una carta de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, los letrados Coyle, Innes & Black. Una tal Eleanor Marriott me escribía «Relativo al patrimonio de doña Sarah Ford (difunta)». Tardé un rato en llegar hasta ahí.

Vivimos con suposiciones muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, que la memoria es igual a sucesos más tiempo. Pero es algo mucho más extraño. ¿Quién dijo que la memoria es lo que creíamos que habíamos olvidado? Y debería ser obvio que el tiempo no actúa como un fijador, sino más bien como un disolvente. Pero no conviene —no es útil— creer esto; no nos ayuda a seguir adelante; por lo tanto, lo pasamos por alto.

Me pedían que confirmara mis señas y que enviase una fotocopia de mi pasaporte. Me informaban de que me habían legado quinientas libras y dos «documentos». Me quedé muy perplejo. Para empezar, recibo una herencia de alguien cuyo nombre de pila nunca había sabido o había olvidado. Y quinientas libras parece una suma muy específica. Mayor que nada, no tan grande como para ser algo. Quizá tuviese sentido si yo supiera cuándo había hecho su testamento la señora Ford. Aunque de haber sido hace mucho tiempo, la suma equivalente sería ahora muy superior y la cosa tendría aún menos sentido.

Confirmé mi existencia, autenticidad y dirección y adjunté una certificación fotocopiada. Solicité que me comunicaran la fecha del testamento. Después, una noche me senté a intentar resucitar aquel humillante fin de semana en Chislehurst, unos cuarenta años antes. Busqué cualquier momento, incidente o comentario que pudiera haber sido objeto de agradecimiento o recompensa. Pero mi memoria se ha convertido cada vez más en un mecanismo que reitera datos verídicos con escasa variación. Miré de frente al pasado y aguardé, traté de desviar mi memoria hacia una dirección distinta. Pero en vano. Yo era alguien que había salido durante alrededor de un año con la hija de Sarah Ford (fallecida), que había sido tratado de un modo condescendiente por su marido, altaneramente escudriñado por su hermano y manipulado por su hija. Doloroso para mí en su día, pero que difícilmente requería la posterior reparación maternal de quinientas libras.

Y, de todos modos, el dolor no había durado. Como ya he dicho, tengo cierto instinto de conservación. Logré expulsar a Verónica de mi pensamiento, de mi historia. Por tanto, cuando el tiempo me situó en la madurez con una rapidez excesiva, y empecé a repasar cómo mi vida se había desarrollado y a considerar los caminos que no había seguido, los paréntesis enervantes de los «¿y si…?», nunca me paré a imaginar —ni siquiera en la hipótesis peor, y no digamos en la mejor— cómo habrían ido las cosas con Verónica.

Con Annie sí, con Verónica no. Y nunca lamenté mis años con Margaret, aunque nos divorciáramos. Por mucho que lo intentase —tampoco fue mucho—, rara vez acababa fantaseando una vida marcadamente distinta de la que había vivido. No creo que esto sea complacencia; es más bien falta de imaginación o de ambición o algo parecido. Supongo que la verdad es que sí, no soy lo bastante raro para no haber hecho las cosas que he terminado haciendo en la vida.

No leí inmediatamente la carta de los abogados. Me limité a mirar el sobre largo y de color crema, con mi nombre escrito. Una letra que sólo había visto una vez en mi vida, y que no obstante conocía. Señor Anthony Webster: el modo en que los trazos ascendentes y descendentes terminaban en una pequeña floritura me remontó hasta alguien al que había conocido durante sólo un fin de semana. Alguien cuya letra, más por su seguridad que por su forma, insinuaba a una mujer quizá «lo bastante rara» para hacer cosas que yo no había hecho. Pero no sabía ni adivinaba cuáles podrían haber sido. Arriba, en el centro, en la parte delantera del sobre había unos centímetros de papel de celo. Me esperaba que diese la vuelta alrededor del sobre y añadiera otro sello, pero lo habían cortado a lo largo del borde superior del sobre. Era de suponer que la carta había estado antes pegada a otra cosa.

Por fin la abrí y la leí.

«Querido Tony, creo que es justo que tengas lo que adjunto. Adrian siempre habló de ti con afecto, y quizá te parezca interesante, aunque doloroso, este recuerdo de hace mucho tiempo. También te dejo un poco de dinero. Puede que te parezca extraño, y para ser sincera ni yo misma sé muy bien mis motivos. En cualquier caso, lamento la forma en que te trató mi familia hace tantos años, y te deseo lo mejor, incluso desde más allá de la tumba. Tuya,

Sarah Ford.

P. D. Quizá te parezca raro, pero creo que Adrian fue feliz los últimos meses de su vida».

La abogada me pedía mis datos bancarios para que la herencia pudiera abonarse directamente. Añadía que adjuntaba el primero de los «documentos» que me habían legado. El segundo seguía estando en posesión de la hija de la señora Ford. Comprendí que esto explicaba el pedazo cortado de celo. La señora Marriott estaba intentando obtener este segundo documento. Y, en respuesta a mi pregunta, la señora Ford había hecho testamento cinco años antes.

Margaret decía que había dos clases de mujeres: las que tenían un perfil claro y las que poseían misterio. Y esto era lo primero que un hombre intuía, y la primera cosa que le atraía o no de una mujer. A algunos hombres les atrae un tipo, a otros el otro. Margaret —no hace falta que lo diga— era de perfil claro, pero a veces podía envidiar a las que ostentaban, o se fabricaban, un aire de misterio.

—Me gustas tal como eres —le dije una vez.

—Pero ahora me conoces muy bien —respondió ella. Llevábamos unos seis o siete años casados—. ¿No preferirías que yo fuese un poco menos… conocible?

—No quiero que seas una mujer misteriosa. Creo que lo detestaría. O es una fachada, un juego, una técnica para enredar a los hombres, o la mujer misteriosa es un misterio para sí misma, y eso es lo peor de todo.

—Tony, hablas como un auténtico hombre de mundo.

—Pues no lo soy —dije, consciente, por supuesto, de que se estaba burlando—. No he conocido a tantas mujeres en mi vida.

—¿«Puede que no sepa mucho de mujeres, pero sé lo que me gusta»?

—No he dicho eso, y tampoco quiero decirlo. Pero creo que porque he conocido relativamente a pocas sé lo que pienso de ellas. Y lo que me gusta de ellas. Si hubiera conocido a más, estaría más confuso.

—Ahora ya no sé muy bien si sentirme halagada o no —dijo Margaret.

Todo esto fue antes de que nuestro matrimonio se rompiera, por supuesto. Pero no habría durado más si Margaret hubiera sido más misteriosa, se lo aseguro, y también puedo asegurárselo a ella.

Y algo de Margaret se me pegó con los años. Por ejemplo, si no la hubiera conocido, quizá habría iniciado una correspondencia paciente con la abogada. Pero no quise aguardar tranquilamente otro sobre con una ventanilla transparente. Telefoneé a Eleanor Marriott y le pregunté por el otro documento que había heredado.

—El testamento lo describe como un diario.

—¿Un diario? ¿De la señora Ford?

—No. Permítame comprobar el nombre. —Una pausa—. De Adrian Finn.

¡Adrian! ¿Cómo había ido a parar su diario a las manos de Sarah Ford? Una pregunta que no dirigí a la abogada.

—Era un amigo —fue lo único que dije. Y añadí—: Seguramente estaba adosado a la carta que usted me envió.

—No lo sé seguro.

—¿Lo ha visto, físicamente?

—No, no lo he visto.

Su actitud no era poco servicial, sino más bien cautelosa.

—¿Dio Verónica alguna razón para quedárselo?

—Dijo que aún no estaba preparada para entregarlo.

Bien.

—Pero ¿es mío?

—Desde luego, se lo dejaron en el testamento.

Hum. Me pregunté si habría alguna sutileza jurídica que separaba estas dos frases.

—¿Sabe cómo… ha llegado a su poder?

—Tengo entendido que no vivía lejos de su madre en los últimos años. Dijo que se había llevado algunas cosas para guardarlas. Por si robaban en la casa. Joyas, dinero, documentos.

—¿Eso es legal?

—Bueno, no es ilegal. Vale más ser prudente.

No parecíamos llegar a ninguna parte.

—Aclaremos esto. Ella tendría que haberle entregado a usted ese documento, ese diario. Usted lo ha reclamado y ella se niega a entregarlo.

—Por el momento es así.

—¿Puede darme su dirección?

—Para dársela tendría que autorizarme ella.

—Entonces ¿tendrá la amabilidad de pedirle esa autorización?

¿Se han fijado en que, cuando hablas con alguien como un abogado, al cabo de un rato empiezas a no hablar como tú y acabas hablando como ellos?

Cuanto menos tiempo de vida te queda, menos quieres desperdiciarlo. Es lógico, ¿no? Aunque lo de utilizar las horas ahorradas…, bueno, es otra de las cosas que probablemente ustedes no habrían vaticinado en la juventud. Por ejemplo, dedico un montón de tiempo a poner cosas en orden; y no soy desordenado. Pero es una de las modestas satisfacciones de la edad. Busco el orden; reciclo; limpio y decoro mi piso para mantener su valor. He hecho testamento; y mis relaciones con mi hija, mi yerno, mis nietos y mi ex mujer, aunque no sean perfectas, al menos están claras. O me he convencido de que lo están. He alcanzado un estado de placidez, incluso un estado apacible. Porque me ocupo de las cosas. No me gusta el desorden y no quiero dejar un desbarajuste. He elegido que me incineren, por si quieren saberlo.

Así que volví a llamar a la señora Marriott y le pedí los datos de contacto del otro hijo de Sarah Ford, John, llamado Jack. Llamé a Margaret y le pedí una cita para comer juntos. Y concerté otra con mi propio abogado. No, esto suena demasiado ampuloso. Seguro que el hermano Jack tendría alguien al que llama «mi abogado». En mi caso es el lugareño que redactó mi testamento; tiene un bufete pequeño encima de una floristería y parece perfectamente eficiente. También me gusta porque no intentó tutearme ni proponer que yo le tutease. Así que para mí es sólo T. J. Gunnell, y ni siquiera hago conjeturas sobre los nombres que corresponden a esas iniciales. ¿Saben algo que temo? Ser un anciano en un hospital y que unas enfermeras a las que nunca he visto me llamen Anthony o aún peor: Tony. Déjame inyectarte esto en el brazo, Tony. Toma un poco más de gachas, Tony. ¿Has evacuado el vientre, Tony? Por supuesto, para cuando esto ocurra, una excesiva familiaridad con el equipo de enfermeras puede que ocupe el último lugar de la lista de mis preocupaciones: pero aun así.

Hice algo ligeramente extraño cuando conocí a Margaret. Borré a Verónica de la historia de mi vida. Pretendí que Annie había sido mi primera novia propiamente dicha. Sé que la mayoría de los hombres exagera el número de chicas y de sexo que han tenido; yo hice lo contrario. Tracé una raya y empecé desde cero. Margaret estaba un poco perpleja de que yo hubiese sido tan lento en dar en el blanco; no en perder la virginidad, sino en tener una relación seria; pero también, pensé entonces, un poco encantada. Dijo algo como que la timidez era atractiva en un hombre.

La parte más extraña fue lo fácil que resultó dar esta versión de mi historia porque, en definitiva, es la que me había estado contando a mí mismo. Consideraba un fracaso mi experiencia con Verónica —su desprecio, mi humillación— y la eliminé de mi historial. No había conservado cartas y sólo una fotografía que no había mirado desde hacía siglos.

Pero al cabo de uno o dos años de matrimonio, cuando me sentí mejor conmigo mismo y tenía plena confianza en nuestra relación, le dije la verdad a Margaret. Ella me escuchó, hizo las preguntas pertinentes y comprendió. Me pidió que le enseñara la foto —la que habíamos sacado en Trafalgar Square—, la examinó, asintió, no hizo comentarios. Estaba bien así. Yo no tenía derecho a esperar nada, y mucho menos palabras de elogio por mi primera novia. Que, en todo caso, no deseaba. Sólo quería despejar el pasado y que Margaret me perdonase mi singular mentira al respecto. Y ella lo hizo.

Gunnell es un hombre tranquilo y demacrado al que no le importa el silencio. Al fin y al cabo, cuesta a sus clientes lo mismo que si habla.

—Señor Webster.

—Señor Gunnell.

Y de este modo nos tratamos de usted durante los cuarenta y cinco minutos siguientes, en los que me dio el consejo profesional por el que yo le pagaba. Me dijo que ir a la policía e intentar convencerles de que pusieran una denuncia contra una mujer de edad madura que había perdido recientemente a su madre sería, en su opinión, insensato. Me agradó oír esto. No el consejo, sino el modo de expresarlo. «Insensato»: mucho mejor que «desaconsejable» o «inadecuado». También me instó a no darle la lata a la abogada Marriott.

—¿A los abogados no les gusta que les den la lata, señor Gunnell?

—Digamos que es diferente si el latoso es el cliente. Pero en el caso presente la familia Ford es la que paga la minuta. Y le sorprendería saber lo fácil que es que unas cartas vayan a parar al fondo de un fichero.

Miré alrededor del despacho pintado de crema, con sus plantas en tiestos, sus anaqueles de textos jurídicos, un grabado inofensivo de un paisaje inglés y, sí, sus archivadores. Volví a mirar a Gunnell.

—En otras palabras, más vale que ella no empiece a pensar que soy una especie de chiflado.

—Oh, nunca pensará eso, señor Webster. Y «chiflado» no es, que digamos, terminología jurídica.

—¿Qué diría usted, entonces?

—Podríamos dejarlo en «enojoso». Ya es lo bastante fuerte.

—Bien. Y otra cosa. ¿Cuánto tiempo tarda en liquidarse una herencia?

—Si es sencilla… dieciocho meses, dos años.

¡Dos años! Yo no iba a esperar tanto por el diario.

—Bueno, primero se despacha el asunto principal, pero siempre hay cosas que se alargan. Certificados de acciones perdidos. Acordar cifras con el fisco. Y hay cartas que a veces se extravían.

—O van a parar al fondo de un fichero.

—Eso también, señor Webster.

—¿Algún consejo más?

—Yo tendría cuidado con la palabra «robar». Podría polarizar el asunto innecesariamente.

—¿Acaso no es lo que ha hecho? Recuérdeme el aforismo jurídico cuando algo es cegadoramente obvio.

—¿Res ipsa loquitur?

—Ese mismo.

Gunnell hizo una pausa.

—Bueno, los casos penales no abundan en mi bufete, pero la expresión clave cuando se trata de robo es, que yo recuerde, «intención de privar permanentemente» del objeto robado a su dueño. ¿Tiene usted algún indicio de cuál es la intención de la señorita Ford, o de su estado de ánimo más general?

Me reí. Tener indicios del estado de ánimo de Verónica había sido uno de mis problemas cuarenta años antes. Así que probablemente me reí como no debía; y Gunnell no es un hombre poco perspicaz.

—No pretendo ser indiscreto, señor Webster, pero ¿podría haber algo en el pasado, quizá, entre usted y la señorita Ford, que quizá fuera pertinente si al final llegáramos a una causa civil o, de hecho, penal?

¿Algo entre la señorita Ford y yo? De repente me vino a la mente una imagen concreta mientras miraba los reversos de lo que supuse que eran fotografías familiares.

—Ha aclarado mucho las cosas, señor Gunnell. Pondré un sello de correo urgente cuando le pague sus honorarios.

Él sonrió.

—En realidad, solemos fijarnos en eso. En determinados casos.

Dos semanas después, la señora Marriott pudo facilitarme la dirección de correo electrónico de John Ford. La señorita Verónica Ford le había autorizado a darme sus datos de contacto. Y estaba claro que John Ford se mostraba cauto: ni número de teléfono ni dirección postal.

Recuerdo al hermano Jack recostado en un sofá, despreocupado y tranquilo. Verónica acababa de alborotarme el pelo y preguntaba: «Apto, ¿no crees?». Y Jack me había hecho un guiño. No se lo devolví.

Fui formal en mi e-mail. Expresé mi pésame. Fingí recuerdos de Chislehurst más felices de lo que eran. Expliqué la situación y le pedí a Jack que utilizara la influencia que tuviera para convencer a su hermana de que me entregase el segundo «documento», que yo tenía entendido que era el diario de mi antiguo condiscípulo Adrian Finn.

Unos diez días después el hermano Jack apareció en mi buzón de entrada. Había un largo preámbulo sobre viajes, y una semijubilación, y la humedad de Singapur y wifi y cibercafés. Y a continuación: «Bueno, basta de palique. Lamento no ser el cuidador de mi hermana; nunca lo he sido, que quede entre nosotros. Hace años que dejé de intentar que cambiara de opinión. Y francamente, que intercediera por ti bien podría tener el efecto contrario. No es que no desee que salgas airoso de esta situación comprometida. Ah, aquí viene mi rickshaw; tengo que salir pitando. Saludos, John Ford».

¿Por qué tuve la impresión de que había algo poco convincente en todo esto? ¿Por qué me lo imaginé al instante sentado cómodamente en su casa, riéndose de mí en alguna mansión lujosa que daba a un campo de golf en Surrey? Su servidor era aol.com, lo cual no me decía nada. Verifiqué el horario de su mensaje, que igual podía ser de Singapur como de Surrey. ¿Por qué me imaginé que el hermano Jack me había visto venir y se estaba divirtiendo un poco? Quizá porque en este país los matices de clase resisten más al tiempo que las diferencias de edad. Los Ford disfrutaban de una posición más alta en aquel entonces y estaban la mar de bien en donde estaban. ¿O era pura paranoia por mi parte?

No había nada que hacer, por supuesto, aparte de preguntarle educadamente en un correo electrónico si podría enviarme los datos de contacto de Verónica.

Cuando la gente dice: «Es una mujer atractiva», normalmente quieren decir: «Era una mujer atractiva». Pero cuando yo lo digo de Margaret lo digo en serio. Ella cree —sabe— que ha cambiado, y así es; aunque para mí menos que para todos los demás. Naturalmente, no puedo hablar por el director del restaurante. Pero yo lo expresaría así: ella sólo ve lo que ha desaparecido, yo sólo veo lo que permanece. El pelo ya no le llega hasta la mitad de la espalda ni lo lleva recogido en un moño vertical; hoy lo lleva a ras del cráneo y le asoman las canas. Ha reemplazado por rebecas y pantalones de buen corte los vestidos rústicos que solía ponerse. Algunas de las pecas que amé en otro tiempo están ahora más cerca de ser manchas biliares. Pero lo que seguimos mirando son los ojos, ¿no? Es en ellos donde buscamos a la otra persona, y todavía los encontramos. Los mismos ojos que estaban en la misma cara cuando nos conocimos, nos acostamos, nos casamos, fuimos de luna de miel, firmamos una hipoteca, hacíamos las compras, cocinábamos e íbamos de vacaciones, nos amábamos y engendramos una hija. Y eran los mismos que cuando nos separamos.

Pero no son sólo los ojos. La estructura ósea sigue siendo la misma, así como los gestos instintivos, las muchas maneras de ser ella misma. Y su modo de estar conmigo, incluso después de todo este tiempo y distancia.

—¿De qué va todo esto, Tony?

Me reí. Apenas habíamos echado una ojeada al menú, pero la pregunta no me pareció prematura. Es lo que le gusta a Margaret. Cuando dices que no estás seguro respecto a tener otro hijo, ¿quieres decir que no estás seguro respecto a tenerlo conmigo? ¿Por qué piensas que el divorcio consiste en repartir las culpas? ¿Qué vas a hacer ahora con el resto de tu vida? Si de verdad querías ir de vacaciones conmigo, ¿no crees que habría estado bien reservar los billetes? ¿Y de qué va todo esto, Tony?

Hay personas inseguras sobre los amantes anteriores de su pareja, como si todavía los temieran. Margaret y yo estábamos exonerados de este miedo. No precisamente porque en mi caso hubiera una doble hilera de antiguas novias. Y si ella se permitía ponerles motes, estaba en su derecho, ¿no?

—En realidad, se trata de Verónica Ford, ni más ni menos.

—¿La Bizcocho?

Como yo sabía que iba a decir esto, omití una mueca.

—¿Vuelve a la carga después de todos estos años? Te habías librado de eso, Tony.

—Lo sé —respondí.

Es posible que cuando finalmente conseguí hablarle a Margaret de Verónica, cargara un poco las tintas y yo me presentara un poco más incauto y describiera a Verónica más inestable de lo que había sido. Pero como era mi relato el que había dado pie al apodo, no estaba muy en condiciones de poner reparos. Lo único que yo podía hacer era no usarlo.

Le conté la historia, lo que había hecho y cómo había enfocado las cosas. Como digo, algo de Margaret se me había pegado en el curso de los años, y quizá por eso ella asentía mostrando su acuerdo o su aliento en determinados puntos.

—¿Por qué crees que la madre de la Bizcocho te dejó quinientas libras?

—No tengo la menor idea.

—¿Y piensas que el hermano te estaba tomando el pelo?

—Sí. Por lo menos no fue natural conmigo.

—Pero no le conoces de nada, ¿no?

—Sólo le vi una vez, es cierto. Supongo que desconfío de toda la familia.

—¿Y por qué crees que el diario fue a parar a las manos de la madre?

—Ni idea.

—Quizá Adrian se lo dejó a ella porque no se fiaba de la Bizcocho.

—Eso no tiene sentido.

Hubo un silencio. Comimos. Después Margaret golpeó su cuchillo contra mi plato.

—Y si la todavía presunta soltera señorita Verónica Ford entrara por casualidad en este café y se sentara a esta mesa, ¿cómo reaccionaría el largo tiempo divorciado señor Anthony Webster?

Ella siempre pone el dedo en la llaga, ¿verdad?

—No creo que me agradara especialmente verla.

Algo en la formalidad de mi tono hizo sonreír a Margaret.

—¿Te intrigaría? ¿Empezarías a remangarte y a quitarte el reloj?

Me sonrojé. ¿No han visto ruborizarse a un calvo sesentón? Oh, pues sucede, al igual que a un quinceañero velludo y lleno de granos. Y debido a que es más infrecuente, hace que el sonrojado se remonte a la época en que la vida parecía únicamente una larga secuencia de momentos engorrosos.

—Ojalá no te lo hubiera contado.

Llenó un tenedor de ensalada de rúcula y tomate.

—¿Seguro que no hay… algún fuego sin extinguir en tu pecho, señor Webster?

—Bastante seguro.

—Pues entonces, a no ser que ella se ponga en contacto contigo, yo desistiría. Cobra el cheque, llévame a unas vacaciones económicas y olvida el asunto. Con doscientas cincuenta por cabeza podríamos llegar hasta las islas del Canal.

—Me gusta cuando te burlas de mí —dije—. Incluso al cabo de todos estos años.

Se inclinó hacia delante y me dio unas palmaditas en la mano.

—Es bonito que todavía nos tengamos afecto. Y es bonito saber que nunca llegarás a organizar esas vacaciones.

—Sólo porque sé que en realidad no te apetecen.

Ella sonrió. Y por un momento casi pareció enigmática. Pero Margaret carece de enigma, ese primer paso para ser una mujer misteriosa. Si hubiera querido que me gastara el dinero en unas vacaciones juntos, lo habría dicho. Sí, ya sé que dijo exactamente esto, pero…

Pero bueno.

—Me ha robado algo mío —dije, quizá un poco quejumbroso.

—¿Cómo sabes que lo quieres?

—Es el diario de Adrian. Es mi amigo. Era mi amigo. Es mío.

—Si tu amigo hubiera querido que tuvieses su diario, podría habértelo dejado hace cuarenta años y haber prescindido del intermediario. O de la intermediaria.

—Sí.

—¿Qué crees que contiene?

—No tengo ni idea. Sólo sé que es mío.

Me percaté en aquel momento de otro motivo de mi determinación. El diario era una prueba; era —podría ser— una corroboración. Podría trastocar las banales reiteraciones del recuerdo. Podría poner en marcha algo…, aunque yo ignoraba qué.

—Bueno, siempre puedes averiguar dónde vive la Bizcocho. Friends Reunited[2], guía telefónica, un detective privado. Vas allí, llamas al timbre, le pides el diario.

—No.

—Entonces sólo te queda entrar a robarlo —sugirió alegremente Margaret.

—Bromeas.

—Entonces renuncia. A menos que, como se suele decir, haya asuntos de tu pasado que necesitas confrontar para seguir adelante. Pero no es tu caso, ¿verdad, Tony?

—No, creo que no —respondí, con bastante cautela.

Porque en parte me estaba preguntando, cháchara psicoanalítica aparte, si no habría algo de verdad en esto. Hubo un silencio. Nos retiraron los platos. A Margaret no le costaba nada leerme el pensamiento.

—Es muy conmovedor que seas tan testarudo. Supongo que es una forma de no perder el hilo cuando llegamos a nuestra edad.

—No creo que hubiese reaccionado de otro modo hace veinte años.

—Es posible que no. —Hizo una señal para pedir la cuenta—. Pero déjame que te cuente una historia de Caroline. No, no la conoces. Es una amiga que hice después de separarnos. Tenía marido, dos hijos pequeños y una au pair de la que desconfiaba. No es que tuviera sospechas terribles ni esas cosas. La chica era educada la mayor parte del tiempo, los niños no se quejaban. Era sólo que Caroline sentía que no sabía realmente con quién dejaba a sus hijos. Así que le preguntó a una amiga, no, no era yo, si podía aconsejarla. «Revisa sus cosas», le dijo ella. «¿Qué?». «Bueno, es evidente que este asunto te pone nerviosa. Espera a su noche libre, echa un vistazo por su habitación, lee sus cartas. Es lo que yo haría». Así que la siguiente noche libre de la au pair Caroline revisó sus cosas. Y encontró el diario de la chica. Y lo leyó. Y estaba lleno de denuncias como «Trabajo para una auténtica arpía» y «El marido está bien…, le pillé mirándome el trasero, pero su mujer es una mala pécora». Y «¿Sabe ella lo que está haciendo con estos pobres críos?». Era algo fuerte, muy fuerte.

—¿Y qué ocurrió? —pregunté—. ¿Despidió a la au pair?

—Tony —contestó mi ex—, ése no es el quid de la historia.

Asentí. Margaret repasó la cuenta y deslizó el ángulo de su tarjeta de crédito dentro del papel.

Dos cosas más que ella dijo a lo largo de los años: que había mujeres que no eran en absoluto misteriosas, sino que la incapacidad masculina de entenderlas era lo único que les confería misterio. Y que, a su entender, los bizcochos tendrían que estar cerrados en latas con la cabeza de la reina encima. También debía de haberle contado este detalle de mi vida en Bristol.

Pasó alrededor de una semana y el nombre del hermano Jack apareció de nuevo en mi buzón de entrada. «Te mando la dirección de correo electrónico de Verónica, pero que no se entere de que te la he dado yo. Armará una gorda y todo eso. Acuérdate de los tres monos sabios: no ver el mal, no oírlo, no decirlo. Es mi lema, de todos modos. Cielos azules, vista del puente Harbour de Sidney, casi. Ah, ahí viene mi rickshaw. Saludos, John F».

Me sorprendió. No esperaba que me ayudase. Pero ¿qué sabía yo de su vida? Sólo lo que extrapolaba de recuerdos de un mal fin de semana muchos años atrás. Siempre he presupuesto que la cuna y la educación le han dado una ventaja sobre mí que ha conservado sin esfuerzo hasta el presente. Recuerdo que Adrian dijo que había leído algo sobre Jack en una revista de estudiantes, pero que no pensaba conocerle (aunque tampoco pensaba salir con Verónica). Y luego había añadido, con un tono distinto, más áspero: «Detesto lo poco serios que son los ingleses respecto a la seriedad». Nunca supe —porque estúpidamente nunca se lo pregunté— en qué se basaba para decir esto.

Dicen que el tiempo te alcanza, ¿no? Quizá el tiempo hubiese alcanzado al hermano Jack y le había castigado por su falta de seriedad. Y ahora empecé a elaborar una vida diferente para el hermano de Verónica, una vida en la que sus años de estudiante tenían en su memoria el brillo de la felicidad y la esperanza: en realidad, fue el único período en que su vida había conseguido brevemente esa sensación de armonía a la que todos aspiramos. Imaginé que a Jack, después de licenciarse, le colocaron nepotistamente en una de esas grandes empresas multinacionales. Imaginé que de entrada le fue bien y luego, casi imperceptiblemente, no tan bien. Hombre sociable y de modales decentes, sin embargo carecía del nervio necesario en un mundo cambiante. Aquellas alegres y cortantes despedidas, por carta o conversando, al cabo de un tiempo llegaron a parecer no ya sofisticadas, sino torpes. Y aunque no le dieron exactamente la patada, bastó una sugerencia de jubilación anticipada, combinada con rachas ocasionales de trabajo ad hoc. Podía ser una especie de cónsul honorario itinerante, un apoyo para el hombre local en grandes ciudades, un conciliador en las más pequeñas. De este modo rehízo su vida y encontró una forma plausible de presentarse como un triunfador. «Vista del puente Harbour de Sidney, casi». Le imaginé con su portátil en terrazas de cafés con wifi, porque francamente era menos deprimente que trabajar en la habitación de un hotel con menos estrellas que a las que hasta entonces estaba acostumbrado.

No sé si así funcionan las grandes empresas, pero había descubierto un modo de pensar en el hermano Jack que no me desazonaba. Hasta logré desalojarle de la mansión con vistas al campo de golf. Tampoco es que llegase al extremo de compadecerle. Y —aquí residía el quid— tampoco le debía nada.

«Querida Verónica —empecé—. Tu hermano ha tenido la amabilidad de mandarme tu dirección de correo electrónico…».

Se me ocurre que aquí puede residir una de las diferencias entre la juventud y la vejez: cuando somos jóvenes, nos inventamos futuros distintos para nosotros mismos; cuando somos viejos, inventamos pasados distintos para los demás.

El padre de Verónica tenía un Humber Super Snipe. Los coches ya no tienen nombres así, ¿verdad? Yo tengo un Volkswagen Polo. Pero Humber Super Snipe eran palabras que salían de la lengua con tanta fluidez como «el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». Humber Super Snipe. Armstrong Siddeley Sapphire. Jowett Javelin. Jensen Interceptor. Hasta Wolseley Farina y Hillman Minx.

No me malinterpreten. No me interesan los coches, ni antiguos ni nuevos. Me inspira una vaga curiosidad el hecho de que a un gran turismo le pongan el nombre de un ave de caza tan pequeña como una agachadiza, y el de si Minx tenía características de mujer turbulenta[3]. Pero no soy lo bastante curioso para averiguarlo. A estas alturas prefiero no saberlo.

Pero he estado rumiando la cuestión de la nostalgia y de si la sufro o no. Desde luego no me pone lacrimoso el recuerdo de alguna chuchería infantil, ni tampoco quiero engañarme sentimentalmente con algo que ni siquiera fue verdad en su momento: amor al antiguo colegio y esas cosas. Pero si la nostalgia significa la poderosa rememoración de emociones intensas —y lamentar que esos sentimientos ya no estén presentes en nuestra vida—, entonces me declaro culpable. Tengo nostalgia de mi primera época con Margaret, del nacimiento de Susie y de sus primeros años, de aquel viaje por carretera con Annie. Y si estamos hablando de emociones intensas que nunca volverán, supongo que es posible ser nostálgico tanto del dolor como del placer recordado. Y eso abre el horizonte, ¿no? Y también lleva derecho a la cuestión de la señorita Verónica Ford.

«¿Dinero sangriento?».

Miré las palabras y no les encontré sentido. Ella había borrado mi mensaje y su encabezado, no había firmado su respuesta y contestaba con una sola expresión. Tuve que buscar el e-mail que yo le había enviado y releerlo entero para descubrir que gramaticalmente sus dos únicas palabras sólo podían ser una respuesta a mi pregunta de por qué su madre me había dejado quinientas libras. Pero aparte de esto no tenían sentido. No se había derramado sangre. Era verdad que habían herido mi orgullo. Pero Verónica difícilmente estaba insinuando que su madre me ofrecía dinero a cambio del dolor que su hija me había causado, ¿no? ¿O sí?

Al mismo tiempo, era lógico que Verónica no me diera una respuesta simple, no hiciera o dijera lo que yo esperaba o preveía. En esto era al menos coherente con mi recuerdo de ella. Por supuesto, en ocasiones me había tentado clasificarla como una mujer misteriosa, en oposición a la mujer clara, Margaret, con la que me había casado. Cierto, no había sabido a qué atenerme con Verónica, no sabía leer su corazón ni su mente o sus motivaciones. Pero un enigma es un rompecabezas que quieres resolver. No quería resolver a Verónica, no, desde luego, en fecha tan tardía. Había sido una chica puñeteramente difícil cuarenta años atrás, y —como demostraba la respuesta en dos palabras, dos dedos hacia arriba— no parecía haberse ablandado con la edad. Es lo que me dije, con firmeza.

Aunque ¿por qué esperar que la edad nos ablande? Si a la vida no le incumbe recompensar el mérito, ¿por qué hacia su final habría de infundirnos sentimientos efusivos y agradables? ¿Para qué posible propósito evolutivo serviría la nostalgia?

Tuve un amigo que hizo la carrera de derecho y luego se desencantó y no ejerció nunca. Me dijo que uno de los beneficios de aquellos años perdidos era que ya no temía a las leyes ni a los abogados. Y más en general ocurre algo parecido, ¿no? Cuanto más aprendes menos temes. «Aprender» no en el sentido de estudio académico, sino en la comprensión práctica de la vida.

Quizá lo único que estoy diciendo en realidad es que, después de haber salido con Verónica tantos años atrás, ahora ya no le tenía miedo. Y por tanto emprendí mi campaña electrónica. Estaba decidido a ser educado, inmune a la ofensa, persistente, pesado, amistoso: en otras palabras, a mentir. Por supuesto, sólo hace falta un microsegundo para eliminar un e-mail, pero se tarda mucho más en sustituirlo. Desgastaría a Verónica con delicadeza y conseguiría el diario de Adrian. No había un «fuego sin extinguir» en mi pecho: se lo había asegurado a Margaret. Y en cuanto a sus consejos más generales, digamos que una de las ventajas de ser un ex marido es que ya no necesitas justificar tu conducta. Ni obedecer sugerencias.

Sabía que a Verónica la tenía desconcertada mi estrategia. A veces contestaba brevemente y enfadada, a menudo no respondía nada. Tampoco le habría halagado conocer el precedente de mi plan. Hacia el final de mi matrimonio, el sólido chalet residencial donde vivíamos Margaret y yo sufrió un ligero hundimiento. Aparecieron grietas aquí y allá, empezaron a desmigajarse pedazos del porche y de la pared de la fachada. (Y no, no lo consideré simbólico). La compañía de seguros pasó por alto el hecho de que había habido un verano notoriamente seco y decidió culpar al tilo de nuestro jardín delantero. No era un árbol especialmente hermoso ni yo le tenía cariño, por diversas razones: impedía que la luz llegara a la habitación de delante, vertía gotas pegajosas y sobrevolaba la calle de tal manera que animaba a las palomas a posarse en él y a bañar de excrementos los coches aparcados debajo. Sobre todo el nuestro.

Mi negativa a talarlo se basaba en principios: no el de mantener la población nacional de árboles, sino el de no doblegarme ante burócratas invisibles, arboricultores con cara de niño y teorías de moda actuales, aducidas por las compañías de seguros. Además, a Margaret le gustaba mucho el árbol. Así que preparé una larga campaña defensiva. Cuestioné las conclusiones del arboricultor y pedí que excavasen pozos de inspección adicionales para confirmar o desmentir la presencia de pequeñas raíces próximas a los cimientos de la casa. Discutí sobre pautas climáticas, el cinturón de arcilla del gran Londres, la prohibición del uso de mangueras impuesta a escala regional y cosas por el estilo. Me mostré rígidamente educado; imité el lenguaje burocrático de mis adversarios; irritantemente, adjunté copias de la correspondencia anterior en cada nueva carta; les invité a otras inspecciones del lugar y les propuse una utilización adicional de su mano de obra. En cada carta me las ingeniaba para encontrar una nueva pregunta que les obligase a emplear un tiempo de reflexión; si no contestaban, mi siguiente carta, en vez de repetir la pregunta, les remitía al tercer o cuarto párrafo de mi notificación del 17 de los corrientes, con lo cual tendrían que consultar el expediente cada vez más voluminoso. Me cuidé de no dar la impresión de que era un chalado, sino más bien un pelma pedante e ineludible. Me gustaba imaginar los quejidos y rugidos cada vez que llegaba otra de mis cartas; y sabía que al llegar a cierto punto les saldría más a cuenta darle carpetazo al caso. Al final, exasperados, me propusieron una reducción del treinta por ciento de la fronda del tilo, una solución que acepté con profundas expresiones de pesar y mucho júbilo interior.

A Verónica, como yo había previsto, no le gustó que la tratara como a una compañía de seguros. Les ahorraré el tedio de nuestra correspondencia y pasaré a su primera consecuencia práctica. Recibí una carta de la señora Marriott adjuntando lo que ella describía como «un fragmento del documento objeto de la disputa». Expresaba la esperanza de que en los meses siguientes se produjera una restitución íntegra de mi herencia. Pensé que esto mostraba un gran optimismo.

El «fragmento» resultó ser una fotocopia de un fragmento. Pero —incluso al cabo de cuarenta años— supe que era auténtico. Adrian tenía una distintiva letra cursiva y una «g» excéntrica. Huelga decir que Verónica no me había enviado la primera o la última página, ni indicado el lugar que ocupaba en el diario la que me había enviado. Si es que «diario» seguía siendo la palabra correcta para un texto presentado en forma de párrafos numerados. Leí los siguientes:

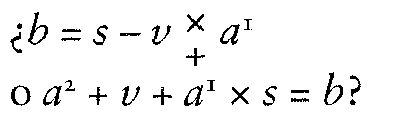

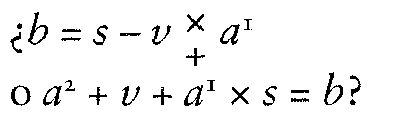

5.4. La cuestión de la acumulación. Si la vida es una apuesta, ¿qué forma adopta? En el hipódromo, un acumulador es una apuesta que se basa en la victoria de un caballo para aumentar la apuesta sobre el siguiente.

5.5. Entonces a). ¿En qué medida las relaciones humanas podrían expresarse en una fórmula matemática o lógica? Y b) De ser posible, ¿qué signos se colocarían entre los números enteros? Más o menos, evidentemente; a veces signos de multiplicación y, sí, de división. Pero estos signos son limitados. Así pues, una relación totalmente fracasada podría expresarse en términos de pérdida/menos y división/reducción, cuyo resultado es igual a cero; mientras que una totalmente realizada puede representarse mediante signos de adición y multiplicación. Pero ¿y las demás relaciones? ¿No hay que expresarlas con anotaciones que son lógicamente improbables y matemáticamente insolubles?

5.6. En consecuencia, ¿cómo se expresaría una acumulación que contuviera las letras b, a1, a2, s, v?

5.7. ¿O es un modo erróneo de formular la pregunta y expresar la acumulación? ¿Es contraproducente en y por sí misma la aplicación de la lógica a la condición humana? ¿En qué se convierte una cadena de argumentos cuando los eslabones están hechos de metales diferentes, cada uno con una fragilidad distinta?

5.8. ¿O «eslabón» es una metáfora falsa?

5.9. Pero suponiendo que no lo sea, si un eslabón se rompe, ¿en quién recae la responsabilidad de la rotura? ¿En los eslabones inmediatamente situados a ambos lados o en toda la cadena? Pero ¿qué queremos decir con «toda la cadena»? ¿Hasta dónde se extienden los límites de la responsabilidad?

6.0. O bien podríamos intentar establecer la responsabilidad más estrechamente y atribuirla con mayor exactitud. Y no utilizar ecuaciones y números, sino expresar las cuestiones con la tradicional terminología narrativa. Así, por ejemplo, si Tony

Y aquí se terminaba la fotocopia, la versión de una versión. «Así, por ejemplo, si Tony»: final de línea, parte inferior de la página. Si no hubiera reconocido de inmediato la letra de Adrian, podría haber pensado que aquel suspense formaba parte de alguna compleja falsificación urdida por Verónica.

Pero no quería pensar en ella, hasta cuanto fuera posible no hacerlo. Traté de concentrarme en Adrian y en lo que él estaba haciendo. No sé muy bien cómo expresarlo, pero cuando miraba la página fotocopiada no me sentía como si estuviera examinando un documento histórico que, además, requería una exégesis considerable. No, me sentía como si Adrian estuviese de nuevo presente a mi lado en la habitación, respirando, pensando.

Y qué admirable seguía siendo. Algunas veces he intentado imaginar la desesperación que conduce al suicidio, he tratado de evocar el giro brusco y el vuelco de la oscuridad en que la muerte se presenta sólo como un puntito de luz: en otras palabras, exactamente lo contrario a la condición normal de la vida. Pero en aquel documento —que entendí, sobre la base de aquella única página, que consistía en la argumentación racional de Adrian conducente a su suicidio—, el redactor utilizaba la luz en un intento de alcanzar otra mayor. ¿Tiene sentido esto?

Estoy seguro de que los psicólogos han confeccionado en algún lugar un gráfico de la inteligencia en consonancia con la edad. No un gráfico de conocimientos, pragmatismo, aptitudes de organización, un sentido común táctico, esas cosas que, con el paso del tiempo, empañan nuestra comprensión del asunto. Sino un gráfico de inteligencia pura. Y conjeturo que la mayoría de nosotros alcanza el punto más alto entre los dieciséis y los veinticinco años. El fragmento de Adrian me remontó a cómo era él a esa edad. Cuando hablábamos y discutíamos, era como si su intención fuera poner en orden los pensamientos, como si utilizar su cerebro fuese algo tan natural como usar los músculos para un atleta. Y así como los atletas reaccionan muchas veces al lograr la victoria con una curiosa mezcla de orgullo, incredulidad y modestia —Yo he hecho esto, pero ¿cómo lo he hecho? ¿Yo solo? ¿Gracias a los demás? ¿O lo ha hecho Dios por mí?—, así también Adrian te llevaba de viaje por su pensamiento como si él mismo no creyera del todo la facilidad con que viajaba. Había entrado en un estado de gracia, pero que no era excluyente. Te hacía sentirte como si pensaras con él, aunque no dijeras nada. Y fue muy extraño para mí volver a sentir esto, el compañerismo con alguien ya muerto pero aún más inteligente, a pesar de todos los decenios que he vivido más que él.

No sólo inteligencia pura, sino aplicada. Me puse a comparar mi vida con la de Adrian. La capacidad de verse y estudiarse a sí mismo; la capacidad de tomar decisiones morales y actuar de conformidad con ellas; la valentía física y mental de su suicidio. La expresión es «se quitó la vida»; pero Adrian también se ocupó de su vida, tomó las riendas de su vida, la tuvo en sus manos y luego la soltó. ¿Cuántos de nosotros —los que quedamos— podemos decir que hemos hecho lo mismo? Vamos tirando, dejamos que la vida nos acontezca, poco a poco almacenamos un cúmulo de recuerdos. Está la cuestión de la acumulación, pero no en el sentido en que lo empleaba Adrian, sino sólo la simple suma y adición de la vida. Y como ha señalado el poeta, hay una diferencia entre suma y aumento.

¿Ha aumentado mi vida o meramente ha añadido? Ésta es la cuestión que me planteó el fragmento de Adrian. Ha habido suma —y resta— en mi vida, pero ¿cuánta multiplicación? Y esto me producía una sensación de malestar, de desasosiego.

«Así, por ejemplo, si Tony…». Estas palabras tuvieron un sentido local, textual, específico hace cuarenta años; y yo podría en algún momento descubrir que contenían, o conducían a, una reprensión, una crítica de mi antiguo amigo clarividente, introspectivo. Pero por ahora las oía con una referencia más amplia: a la totalidad de mi vida. «Así, por ejemplo, si Tony…». Y en este registro las palabras eran prácticamente completas en sí mismas y no necesitaban ir seguidas de una cláusula principal explicatoria. Sí, en efecto, si Tony hubiera visto más claramente, actuado con mayor decisión, abrazado valores morales más auténticos, si no se hubiera conformado tan fácilmente con una placidez pasiva que primero llamó felicidad y más tarde satisfacción. Si Tony no hubiera sido miedoso, si no hubiera contado con la aprobación de los demás para aprobarse a sí mismo… y así sucesivamente, a través de una sucesión de condicionales que desembocaban en uno definitivo: así, por ejemplo, si Tony no hubiera sido Tony.

Pero Tony era y es Tony, un hombre que hallaba consuelo en su propia terquedad. Cartas a compañías de seguros, e-mails a Verónica. Si vas a andarme jodiendo, yo también voy a joderte. Seguí enviando mensajes más o menos un día sí y otro no, y ahora con una variedad de tonos, desde las exhortaciones jocosas a «¡Haz lo que debes, chica!», hasta preguntas sobre la frase interrumpida de Adrian e interrogatorios sinceros a medias sobre su propia vida. Quería que pensara que yo quizá estuviera esperando cada vez que abría el buzón de entrada; y quería que supiera que aunque eliminara al instante mis mensajes, yo sabría que lo estaba haciendo, y no me sorprendería ni me dolería en absoluto. Y que yo estaba allí, aguardando. «Ti-yi-yi-yime is on my side, yes it is…». No pensaba que la estaba hostigando; sólo reclamaba lo que era mío. Y por fin, una mañana obtuve un resultado.

«Voy a la ciudad mañana, te veré a las tres en mitad del puente Wobbly».

Nunca me habría esperado esto. Creí que todo se haría a distancia, que sus métodos eran los abogados y el silencio. Quizá hubiese cambiado de idea. O quizá yo me había introducido dentro de su piel. En definitiva, lo había intentado.

El puente Wobbly es el nuevo puente peatonal sobre el Támesis, que une St. Paul con la Tate Modern. Cuando lo inauguraron temblaba un poquito —a causa del viento o de la masa de gente que lo pisaba, o de ambas cosas—, y el ingenio popular inglés se burló debidamente de los arquitectos y los ingenieros por no saber lo que se traían entre manos. A mí me parecía precioso. Me gustaba también cómo se balanceaba. Me parecía que de cuando en cuando tenían que recordarnos la inestabilidad debajo de nuestros pies. Después lo arreglaron y cesó el bamboleo, pero el nombre perduró, al menos por el momento. Me intrigaba la elección de Verónica para nuestro encuentro. También me preguntaba si me haría esperar, y por qué lado llegaría.

Pero ella ya estaba allí. La reconocí desde cierta distancia, su estatura y su porte fueron instantáneamente familiares. Qué extraño que se te quede grabada la imagen del porte de alguien. Y en su caso… ¿cómo decirlo? ¿Se puede adoptar un porte impaciente? No quiero decir que ella diera saltos de un pie al otro, pero una tensión visible indicaba que no quería estar allí.

Consulté mi reloj. Yo llegaba a la hora en punto. Nos miramos.

—Has perdido pelo —dijo ella.

—Sucede. Al menos demuestra que no soy un alcohólico.

—No he dicho que lo fueras. Vamos a sentarnos en uno de esos bancos.

Se dirigió hacia ellos sin esperar una respuesta. Caminaba deprisa y yo habría tenido que correr unos pasos para ponerme a su altura. No quise darle ese gusto y la seguí unos metros por detrás hasta un banco vacío que miraba al Támesis. No sabría decir en qué fase estaba la marea, porque un viento elástico como una fusta soplaba de costado sobre la superficie del agua. El cielo, arriba, estaba gris. Había pocos turistas; el traqueteo de un patinador pasó por detrás de nosotros.

—¿Por qué la gente piensa que eres un alcohólico?

—No lo piensa.

—Entonces ¿por qué lo has sacado a relucir?

—No lo he hecho. Tú has dicho que había perdido pelo. Y resulta que está comprobado que si bebes mucho, algo que hay en la bebida impide que se te caiga el pelo.

—¿Es verdad eso?

—Bueno, ¿conoces a algún alcohólico calvo?

—Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo.

La miré de reojo y pensé: no has cambiado, pero yo sí. Y sin embargo, extrañamente, estas tácticas de conversación casi me pusieron nostálgico. Casi. Al mismo tiempo pensé: pareces un poquito velluda. Llevaba una falda funcional de tweed y un impermeable azul bastante gastado; el pelo, aun teniendo en cuenta la brisa que venía del río, parecía despeinado. Era igual de largo que cuarenta años antes, pero profusamente veteado de gris. O más bien era gris con vetas del castaño original. Margaret decía que las mujeres cometen a menudo el error de mantener el corte de pelo que adoptaron cuando estaban en su máximo atractivo. Lo mantenían mucho tiempo después de que se hubiera vuelto inadecuado, y todo porque tenían miedo del gran corte. Ciertamente tal parecía ser el caso de Verónica. O quizá le daba lo mismo.

—¿Y? —dijo ella.

—¿Y? —repetí.

—Tú querías que nos viéramos.

—¿Yo?

—¿Quieres decir que no querías?

—Si tú dices que sí, supongo que sí.

—Bueno, ¿sí o no? —preguntó, poniéndose de pie y adoptando un porte, sí, impaciente.

Yo no reaccioné adrede. No le pedí que se sentara ni me puse de pie yo también. Podía marcharse si le apetecía; y lo haría, así que no servía de nada intentar retenerla. Estaba mirando el agua. Tenía tres lunares en un lado del cuello: ¿yo los recordaba o no? De cada uno de ellos emergía ahora un pelo largo, y la luz captaba esos filamentos capilares.

Pues entonces muy bien, nada de palique, de historias ni de nostalgia. Al grano.

—¿Me vas a dar el diario de Adrian?

—No puedo —respondió ella, sin mirarme.

—¿Por qué no?

—Lo he quemado.

Primero robo, después piromanía, pensé, con un acceso de ira. Pero me dije que debía seguir tratándola como a una compañía de seguros. Así que, lo más neutramente posible, me limité a preguntar:

—¿Por qué motivo?

Le dio un tic en la mejilla, pero no supe decir si era por una sonrisa o una mueca.

—No se debe leer los diarios de otra gente.

—Tu madre debió de leerlo. Y también tú, para decidir qué página enviarme. —No hubo respuesta.

Prueba otra táctica.

—A propósito, ¿cómo seguía la frase? Ya sabes cuál: «Así, por ejemplo, si Tony…».

Ella alzó los hombros y frunció el ceño.

—No se debe leer los diarios de otra gente —repitió—. Pero puedes leer esto, si quieres.

Sacó un sobre del bolsillo de su impermeable, me lo entregó y se marchó.

Cuando llegué a casa comprobé los e-mails que había enviado y, por supuesto, nunca le había pedido una cita a Verónica. Bueno, por lo menos no explícitamente.

Recordé mi reacción inicial al ver la expresión «dinero sangriento» en mi pantalla. Me dije: Pero si no han matado a nadie. Yo sólo había pensado en Verónica y en mí. No había tomado en cuenta a Adrian.

Me percaté de otra cosa: había un error, o una anomalía estadística, en la teoría de Margaret sobre la mujer de perfil claro respecto de la misteriosa; o, mejor dicho, en la segunda parte de la misma, la de que a un hombre sólo le atraía una de las dos clases de mujer. A mí me habían atraído tanto Verónica como Margaret.

Recuerdo un período del final de la adolescencia en que mi mente se embriagaba de imágenes intrépidas. Así sería yo de mayor. Iría allí, haría esto, descubriría esto otro, amaría a esa mujer y luego a ella y a ella y a ella. Viviría como viven y habían vivido los personajes de novela. No sabía muy bien quiénes, sino sólo que les esperaban pasión y peligro, éxtasis y desesperación (pero más éxtasis). Sin embargo… ¿quién dijo lo de «la pequeñez de la vida que el arte exagera»? Hubo un momento al final de mis veinte años en que admití que mi intrepidez hacía tiempo que se había agotado. Nunca haría las cosas con las que había soñado en la adolescencia. En vez de eso, segaba el césped, iba de vacaciones, vivía mi vida.

Pero el tiempo…, el tiempo primero nos encalla y después nos confunde. Creíamos ser maduros cuando lo único que hacíamos era estar a salvo. Pensábamos que éramos responsables pero sólo éramos cobardes. Lo que llamábamos realismo resultó ser una manera de evitar las cosas en lugar de afrontarlas. El tiempo…, que nos den tiempo suficiente y nuestras decisiones más sólidas parecerán temblorosas, nuestras certezas fantasiosas.

No abrí el sobre que me dio Verónica hasta día y medio después. Esperé porque sabía que ella contaría con que yo no esperase, con que mi pulgar abriría la solapa antes de que ella se hubiera perdido de vista. Pero yo sabía que era muy improbable que el sobre contuviese lo que yo quería: por ejemplo, la llave de una taquilla en una consigna donde encontraría el diario de Adrian. Al mismo tiempo no me había convencido su frase gazmoña de que no se debe leer los diarios ajenos. La consideraba totalmente capaz de quemarlo para castigarme por antiguos agravios y faltas, pero no en defensa de algún principio apresuradamente establecido de comportamiento correcto.

Me desconcertaba que ella hubiera propuesto un encuentro. ¿Por qué no usar el correo postal y evitar de este modo una entrevista que a todas luces le desagradaba? ¿Por qué aquel cara a cara? ¿Porque tenía curiosidad de posar de nuevo en mí los ojos al cabo de tantos años, aun si al hacerlo se estremecía? Lo dudo bastante. Recreé los diez minutos aproximados que habíamos pasado en mutua compañía: el lugar, el cambio de lugar, la prisa por marcharse de ambos, lo que se dijo y lo que no se dijo. Al final concebí una teoría. Si ella no necesitaba el encuentro por lo que había hecho —que fue darme el sobre—, lo necesitaba por lo que había dicho. A saber, que había quemado el diario de Adrian. ¿Y por qué tuvo que expresarlo verbalmente junto a la gris orilla del Támesis? Porque podría desmentirlo. No quería la ratificación del e-mail impreso. Si podía afirmar falsamente que era yo el que había pedido una cita, no le supondría un gran esfuerzo negar que alguna vez había reconocido la quema del diario.

Tras haber llegado a esta explicación provisional, aguardé hasta la noche, cené, me serví una copa adicional de vino y me senté con el sobre. En él no estaba escrito mi nombre: ¿quizá otra prueba de que ella podría desmentirlo? Claro que no se lo di. Tampoco nos vimos. Él es sólo una plaga electrónica, un fantasioso, un acosador cibernético calvo.

Pude ver, por la franja de gris tirando a negro alrededor del borde de la primera página, que se trataba de otra fotocopia. ¿Qué manía era aquélla? ¿Nunca manejaba documentos auténticos? Después advertí la fecha en la parte superior y me fijé en la letra: la mía propia, tal como era tantos años antes. «Querido Adrian», comenzaba la carta. La leí entera, me levanté, cogí mi copa de vino, la vertí salpicando dentro de la botella y me preparé un whisky muy generoso.

¿Cuántas veces contamos la historia de nuestra vida? ¿Cuántas veces la adaptamos, la embellecemos, introducimos astutos cortes? Y cuanto más se alarga la vida, menos personas nos rodean para rebatir nuestro relato, para recordarnos que nuestra vida no es nuestra, sino sólo la historia que hemos contado de ella. Contado a otros, pero sobre todo a nosotros mismos.

Querido Adrian o, mejor dicho, queridos Adrian y Verónica (hola, bruja, bienvenida a esta carta):

Bueno, desde luego os merecéis el uno al otro y os deseo mucho placer. Espero que vuestra relación os absorba tanto que el daño mutuo sea permanente. Espero que lamentéis el día en que os presenté. Y espero que cuando rompáis, lo cual será inevitable —os doy seis meses, que vuestro orgullo compartido ampliará a un año, tanto mejor para joderos, digo yo—, os quede toda una vida de amargura que envenenará vuestras relaciones posteriores. En parte confío en que tengáis un hijo, porque creo mucho en la venganza del tiempo, sí, hasta la generación siguiente y la siguiente. Ver Gran Arte. Pero la venganza debe recaer sobre quien la merece, es decir, sobre vosotros dos (y no sois gran arte, sino un garabato de un dibujante de historietas). De modo que no os lo deseo. Sería injusto infligir a un feto inocente la perspectiva de descubrir que fue el fruto de vuestras entrañas, si me disculpáis la expresión poética. Así que sigue desenrollando el Durex sobre su polla enclenque, Verónica. ¿O quizá todavía no le has dejado ir tan lejos?

De todos modos, basta de cortesías. Sólo tengo unas cuantas cosas que deciros.

Adrian: sabes ya que ella es una calientapollas, por supuesto, aunque supongo que te dijiste a ti mismo que ella estaba librando una lucha con sus principios, en la que tú, como filósofo, emplearás tus células grises para ayudarla a vencer. Si todavía no te ha dejado llegar hasta el final, te sugiero que rompas con ella y la tendrás rondando tu casa con las bragas empapadas y un paquete de tres, ansiosa de ponértelos. Pero lo de calientapollas es también una metáfora: ella manipulará tu ser íntimo mientras te oculta el suyo propio. Dejo a los loqueros el diagnóstico preciso —que podría variar según el día de la semana— y me limito a dejar constancia de su incapacidad para imaginar los sentimientos o la vida emocional ajenos. Hasta su propia madre me puso en guardia contra ella. Si yo fuera tú, hablaría con su madre: pregúntale por abusos hace mucho tiempo. Claro que tendrás que hacerlo a espaldas de Verónica, porque, chico, esa chica es una obsesa del control. Ah, y es también una esnob, como te habrás dado cuenta, que sólo se lió contigo porque pronto ibas a obtener el título de Cambridge. ¿Te acuerdas de cuánto despreciabas al hermano Jack y a sus amigos pijos? ¿Y ahora quieres salir con ellos? Pero no lo olvides: dale tiempo a Verónica y te mirará por encima del hombro, como hace conmigo ahora.

Verónica: interesante, esta carta conjunta. Tu maldad mezclada con tu ñoñería. Todo un matrimonio de talentos. Como tu sentimiento de superioridad social frente al sentimiento de Adrian de superioridad intelectual. Pero no pienses que puedes burlarte de Adrian como (durante un tiempo) te burlaste de mí. Veo tus tácticas: aislarle, apartarle de sus antiguos amigos, hacerle dependiente de ti, etc., etc. Eso podría funcionar a corto plazo. Pero ¿a la larga? Sólo es cuestión de quedarte embarazada antes de que él descubra que eres un plomo. Y aunque le enganches, prepárate para toda una vida en que te corregirán tu lógica, de pedantería en la mesa del desayuno y de bostezos reprimidos ante tus pamplinas. Ahora no puedo hacerte nada, pero el tiempo lo hará. El tiempo dirá. Siempre lo hace.

Felices fiestas y ojalá la lluvia ácida caiga sobre vuestras cabezas unidas y ungidas.

TONY

Compruebo que el whisky favorece la claridad de pensamiento. Y reduce el dolor. Posee la virtud adicional de emborracharte o, si lo tomas en cantidad suficiente, de emborracharte como una cuba. Releí la carta varias veces. Difícilmente podía negar su autoría o su fealdad. Lo único que podía alegar era que yo había sido su redactor entonces, pero que ahora no lo era. En realidad, no reconocí a la parte de mí mismo de donde procedía la carta. Pero quizá fuese simplemente otro autoengaño.

Al principio pensé sobre todo en mí y en cómo —en lo que— había sido: agresivo, celoso y maligno. También pensé en mi intento de socavar su relación. Al menos fracasé en este propósito, pues la madre de Verónica me había asegurado que los últimos meses de la vida de Adrian fueron felices. No es que esto me saque del aprieto. Mi yo más joven había vuelto para abochornar a mi yo más viejo con lo que aquél había sido, o era, o en ocasiones era capaz de ser. Y sólo recientemente he estado dándole vueltas a eso de que los testigos de nuestra vida disminuyen, y con ellos nuestra ratificación esencial. Ahora tenía una ratificación demasiado ingrata de lo que yo era entonces o había sido. Ojalá fuera este documento el que Verónica había quemado.

A continuación pensé en ella. No en lo que pudo haber sentido la primera vez que leyó la carta —volveré sobre este punto—, sino en por qué me la había dado. Naturalmente, quería dejar claro que yo era una mierda. Pero decidí que había otro propósito: en vista del callejón sin salida en el que estábamos, era también un movimiento táctico, una advertencia. Si yo intentaba iniciar un pleito por el diario, la carta formaría parte de su defensa. Yo sería el testigo de mi propio personaje.

Después pensé en Adrian. Mi antiguo amigo que se había suicidado. Y la carta fue la última comunicación que había recibido de mí. Un libelo contra su persona y una tentativa de destruir la primera y la última historia amorosa de su vida. Y cuando yo había escrito que el tiempo lo diría, había subestimado o más bien había calculado mal: el tiempo no estaba hablando en contra de ellos, sino en contra mía.

Y por último recordé la postal que le había enviado a Adrian como una respuesta dilatoria a su carta. La falsamente serena en que le decía que no hay problema por mi parte, compadre. La postal era del puente suspendido de Clifton. Desde el cual todos los años una serie de personas salta hacia la muerte.

Al día siguiente, sobrio, pensé otra vez en nosotros tres y en las muchas paradojas del tiempo. Por ejemplo: que cuando somos jóvenes y sensibles, es también cuando somos más hirientes; por el contrario, cuando la sangre empieza a circular más despacio, cuando sentimos las cosas con menor agudeza, cuando estamos más acorazados y hemos aprendido a soportar el daño, pisamos con más cuidado. Hoy día podría intentar ponerme en la piel de Verónica, pero nunca trataría de arrancarle una puñetera capa de piel tras otra.

Retrospectivamente, no fue cruel por su parte avisarme de que eran pareja. Fue sólo el momento en que me avisaron y el hecho de que Verónica parecía haber sido la instigadora. ¿Por qué reaccioné yo con tanta beligerancia? ¿Por orgullo herido, estrés previo a los exámenes, aislamiento? Excusas, todas ellas. Y no, lo que sentía no era vergüenza ni culpa, sino algo más infrecuente en mi vida y más fuerte: era remordimiento. Un sentimiento que es más complicado, agrio y primigenio. Cuya principal característica es que no tiene remedio: ha transcurrido demasiado tiempo, se ha infligido demasiado daño para que haya enmienda. Aun así, cuarenta años después, mandé a Verónica un e-mail pidiéndole disculpas por mi carta.

Después pensé más en Adrian. Desde el principio él siempre había visto más claro que los demás. Mientras nosotros disfrutábamos de los remansos de la adolescencia, imaginando que nuestro descontento rutinario era una reacción original a la condición humana, Adrian ya miraba más lejos y abarcaba más a su alrededor. Sentía también la vida con mayor claridad, incluso, quizá especialmente, cuando llegó a la conclusión de que no valía la pena. Comparado con él yo siempre había sido un atolondrado, incapaz de aprender gran cosa de las pocas lecciones que me brindaba la vida. En mis propios términos, me contenté con las realidades de la vida y acaté sus necesidades: si esto, entonces esto otro, y así pasaron los años. En los términos de Adrian, yo renuncié a la vida, desistí de estudiarla, la tomé como venía. Y así, por primera vez, empecé a sentir un remordimiento más general —algo entre la compasión y el odio a mí mismo— por toda mi vida. Por toda. Había perdido a los amigos de mi juventud. Había perdido el amor de mi mujer. Había abandonado las ambiciones que tuve. Había querido que la vida no me molestara demasiado, y lo había conseguido; y qué lamentable era.

Una medianía, era lo que había sido desde que dejé el colegio. Una medianía en la universidad y en el trabajo; una medianía en la amistad, la lealtad, el amor; un mediocre, sin duda, en el sexo. Una encuesta entre automovilistas británicos hace unos años mostró que el noventa y cinco por ciento de los encuestados pensaba que eran «mejor que el promedio» de conductores. Pero en virtud de la ley de los promedios la mayoría constituimos forzosamente la media. No es que representara un consuelo. La palabra retumbaba. Medianía en la vida; medianía en la verdad; una medianía moralmente. La primera reacción de Verónica al volver a verme había sido señalar que había perdido pelo. Era lo que menos había perdido.

El e-mail que mandó en respuesta a mis disculpas decía: «No lo entiendes, ¿verdad? Pero nunca entendiste». Difícilmente podía yo quejarme. Aun cuando me sorprendí deseando patéticamente que ella hubiera empleado mi nombre en una de sus dos frases.

Me pregunté cómo habría conservado en su poder mi carta. ¿Adrian le dejó todas sus cosas en su testamento? Yo ni siquiera sabía si había hecho uno. Quizá él había guardado la carta dentro de su diario y Verónica la encontró allí. No, no era un modo claro de pensar. Si hubiera estado allí, su madre la habría visto, y entonces, evidentemente, no me habría dejado quinientas libras.

Me pregunté por qué Verónica se había molestado en contestar a mi mensaje, dado que fingía despreciarme tanto.

Me pregunté si habría castigado a su hermano Jack por haberme dado su dirección electrónica.

Me pregunté si, tantos años atrás, sus palabras «No está bien» serían una simple gentileza. Quizá no había querido acostarse conmigo porque el contacto sexual que habíamos mantenido durante la época en que lo estaba decidiendo no fue lo bastante placentero. Me pregunté si yo habría sido torpe, avasallador, egoísta. No si: en qué.

Margaret me escuchó sentada mientras yo despachaba la quiche y la ensalada, después la panna cotta con coulis de fruta, y le contaba mi contacto con Jack, lo de la página del diario de Adrian, el encuentro en el puente, el contenido de mi carta y mis remordimientos. Ella posó la taza de café en el platillo con un ligero clic.

—No sigues enamorado de la Bizcocho.

—No, no lo creo.

—Tony, no era una pregunta. Era una afirmación.

La miré con afecto desde mi lado de la mesa. Me conocía mejor que nadie en el mundo. Y aun así quería comer conmigo. Y me dejaba hablar sin parar de mí mismo. Le sonreí, de un modo que sin duda ella también conocía demasiado bien.

—Uno de estos días te sorprenderé —dije.

—Todavía lo haces. Hoy me has sorprendido.

—Sí, pero quiero sorprenderte de una forma que mejore y no empeore tu opinión de mí.

—No pienso peor de ti. Ni siquiera pienso peor de la Bizcocho, aunque reconozco que mi aprecio por ella ha estado siempre por debajo del nivel del mar.

Margaret no practica el triunfalismo; también sabía que no debía puntualizar que yo no había seguido su consejo. Creo que le gusta mucho prestar un oído comprensivo, y que también le gusta que le recuerden por qué se alegra de no estar ya casada conmigo. No lo digo con mala leche. Pienso que es verdad.

—¿Puedo preguntarte algo?

—Siempre lo haces —contestó.

—¿Me dejaste por mi culpa?

—No —dijo ella—. Te dejé por nosotros.

Susie y yo nos llevamos bien, como tengo tendencia a repetir. Y esto servirá como una declaración que de buena gana haría bajo juramento ante un tribunal. Tiene treinta y tres, quizá treinta y cuatro años. Sí, treinta y cuatro. No hemos tenido ninguna pelotera desde que me senté en la primera fila de una sala municipal con paneles de roble y cumplí mi función de testigo. Recuerdo que entonces pensé que la estaba despidiendo; o, para ser más exacto, que me estaba despidiendo yo. Cumplido mi deber, la hija única fue acompañada sana y salva al puerto temporal del matrimonio. Ahora lo único que te queda por hacer es no padecer alzhéimer y acordarte de dejarle todo el dinero que tengas. Y podrías intentar superar a tus padres y morirte cuando el dinero le sea realmente útil. Estaría bien para empezar.

Si Margaret y yo hubiéramos seguido juntos, diría que me habrían permitido ser un abuelo más chocho. No es sorprendente que Margaret le haya sido más útil. Susie no quería dejar a los niños conmigo porque no creía que fuese capaz de ocuparme de ellos, a pesar de todos los pañales que he cambiado y demás. «Podrás llevar a Lucas al fútbol cuando sea más mayor», me dijo una vez. Ah, el abuelo legañoso en las gradas introduciendo al chico en los misterios del fútbol: cómo aborrecer a la gente que lleva camisetas de colores distintos, cómo fingir una herida, cómo sonarte los mocos en el terreno de juego… Mira, hijo, aprietas fuerte sobre una ventanilla para cerrarla y haces fuerza para que el gusano verde salga disparado por la otra. Cómo ser vanidoso y ganar una fortuna y que tus mejores años queden a tu espalda antes incluso de que sepas de qué va la vida. Oh, sí, estoy deseando llevar a Lucas al campo de fútbol.

Pero Susie no se da cuenta de que no me gusta el juego; o de que me disgusta en lo que se ha convertido. Susie es práctica en sus emociones, vaya si lo es. Lo ha heredado de su madre. Así que mis emociones de ahora no le interesan. Prefiere presuponer que tengo determinados sentimientos y actuar de acuerdo con esa presunción. A cierto nivel, me culpa del divorcio. Como en éste: puesto que su madre se ocupó de todo, obviamente toda la culpa era del padre.

¿Se desarrolla el carácter a lo largo del tiempo? En las novelas por supuesto que sí: de lo contrario no quedaría mucha historia. Pero ¿en la vida? A veces me lo pregunto. Nuestras actitudes y opiniones cambian, desarrollamos costumbres y excentricidades nuevas; pero es algo diferente, es más como una decoración. Quizá el carácter se asemeja a la inteligencia, salvo en que el carácter llega a su apogeo un poco más tarde: entre los veinte y los treinta, pongamos. Y a partir de entonces nos atenemos a lo que tenemos. Estamos solos. De ser así, explicaría cantidad de vidas, ¿no? Y también —si la palabra no es demasiado ampulosa— nuestra tragedia.

«La cuestión de la acumulación», había escrito Adrian. Apuestas dinero a un caballo que gana e inviertes tus ganancias en el caballo siguiente de la siguiente carrera, y así sucesivamente. Tus ganancias se acumulan. ¿También tus pérdidas? No en el hipódromo; allí, sólo pierdes tu apuesta original. Pero ¿en la vida? Aquí quizá rigen normas distintas. Apuestas por una relación y fracasa; inicias una nueva y también fracasa: y quizá lo que pierdes no sean dos simples adiciones menos, sino el múltiplo de lo que has apostado. Es la impresión que da, de todos modos. La vida no es sólo una suma y resta. Es también la acumulación, la multiplicación de pérdidas, de fracasos.

El fragmento de Adrian también se refiere a la cuestión de la responsabilidad: si existe una cadena o si extraemos el concepto de un modo más restrictivo. Yo estoy a favor de esta última hipótesis. Lo siento, no, no podemos culpar a nuestros padres muertos, o a tener hermanos y hermanas o a no tenerlos, o a los genes, o a la sociedad, o a lo que sea; no en circunstancias normales. Empecemos a partir de la idea de que la propia es la única responsabilidad, a no ser que exista una poderosa evidencia de lo contrario. Adrian era mucho más inteligente que yo: utilizaba la lógica donde yo utilizo el sentido común, pero creo que los dos llegamos más o menos a la misma conclusión.

No es que yo comprenda todo lo que escribió. Miro fijamente esas ecuaciones de su diario sin que me esclarezcan mucho. Pero es que nunca he sido muy bueno para las matemáticas.

No envidio a Adrian su muerte, pero sí la claridad de su vida. No sólo porque vio, pensó, sintió y actuó más claramente que el resto de nosotros; sino también por cuándo murió. No me refiero a nada de esa patraña de la Primera Guerra Mundial: «Muerto en la flor de la juventud» —una frase trillada también por el director de nuestro colegio en la época del suicidio de Robson—, y «No envejecerán como nosotros, que nos haremos viejos». A la mayoría de nosotros no nos ha importado envejecer. Es siempre mejor que la otra alternativa, a mi entender. No, me refiero a lo siguiente: cuando tienes veinte años, aunque estés confuso e inseguro respecto a tus ambiciones y propósitos, tienes un sentido intenso de lo que es la vida y de lo que eres en la vida, y de lo que podría depararte. Más tarde… más tarde aumenta la incertidumbre, hay más solapamientos, más rebobinados, más recuerdos falsos. En aquel tiempo recordabas la integridad de tu corta existencia. Más tarde, la memoria se convierte en un ovillo de hebras y remiendos. Es un poco como la caja negra que llevan los aviones para registrar lo sucedido en un accidente aéreo. Si no hay ningún percance, la cinta se borra sola. Por tanto, si te estrellas, es obvio el porqué; si no hay accidente, el registro del vuelo es mucho menos claro.

O, por decirlo de otro modo: alguien dijo una vez que sus momentos predilectos de la historia eran cuando las cosas se estaban derrumbando, porque eso significaba que algo nuevo estaba naciendo. ¿Esto tiene validez si lo aplicamos a nuestra vida individual? ¿Morir cuando algo nuevo está naciendo, aunque lo nuevo sea nuestro propio yo? Porque la madurez decepciona, del mismo modo que tarde o temprano decepcionan todos los cambios políticos e históricos. Lo mismo que la vida. A veces pienso que el sentido de la vida es menoscabarnos para que nos reconciliemos con su pérdida final, demostrando, por mucho tiempo que tarde, que la vida no es tan buena como la pintan.