L OS dos primeros años que pasé con Anna fueron para mí años de placer; las cosas que Anna hacía y decía eran para mí motivo de diversión y orgullo. Era frecuente que alguien me dijera: «A que no sabes lo que dijo Anna», o «No te imaginas lo que hizo Anna esta mañana», y yo me reía solo de la audacia de la niña. El abismo de años que me separaba de Anna me daba amplio margen para reírme. Era una risa cálida y afectuosa. Era una risa que, después de todo, procedía desde unos peldaños más arriba en la escala del entendimiento, y desde esas alturas uno puede permitirse ser generoso. La escala estaba atestada de gente, ya que por una razón u otra, todos íbamos avanzando lentamente. Todos nos habíamos enfrentado con nuestros diversos problemas y, en alguna medida, los habíamos resuelto. Podíamos, desde nuestra posición elevada, dar consejo a los que aún pugnaban por subir.

Así fueron los dos primeros años, aunque no fueron años perdidos. Anna arrojaba sus perlas y yo recogí muchísimas, pero no conseguí recogerlas todas. Muchas de ellas quedaron por ahí dispersas, y los pies de treinta años las han hundido en la tierra. Dicen que hasta el último segundo de nuestra vida va quedando de algún modo registrado en el cerebro. La idea me resulta consoladora, pero ¿en qué cámara, en qué circunvolución están ocultas esas perlas? Jamás he podido encontrar la llave que me dé acceso a esos recuerdos pero, a veces, descubro otra perla, algún suceso o alguna palabra, y el recuerdo vuelve.

Me estremezco al pensar que durante dos años me conformé con comer el pan duro del conocimiento, mientras bajo mis narices Anna seguía cociendo ideas nuevas y crujientes. Me imagino que pensaba que una hogaza tenía que tener aspecto de hogaza. Para mí, «hogaza» y «pan» eran sinónimos, y por entonces mis sentidos no me permitían advertir la diferencia. En algún rincón de mi mente se oculta todavía un sentimiento de vergüenza, una chispa de ira, una sensación de haber perdido el tiempo, desde el momento en que me di cuenta de que la palabra importante era «pan», de que el pan se puede cocer en infinidad de formas. Yo todavía no era capaz de descubrir que la forma de la hogaza no tenía nada que ver con el valor alimenticio del pan. La forma era simple cuestión de conveniencia. Pero en mi educación se había insistido demasiado en las formas. Todavía hay momentos en que me siento irritado, preguntándome: «¿Qué parte de lo que me enseñaron no fue más que cuestión de conveniencia?». Pero no le hago la pregunta a nadie. No hay nadie que pueda darme una respuesta. Y el mero hecho de hacerse esa pregunta es una estúpida pérdida de tiempo. La respuesta me espera en el futuro, no quedó a mis espaldas. Anna dejó tras de sí su carta de descubrimiento, algunas partes concienzudamente exploradas, otras apenas esbozadas, pero la mayoría de las partes del mapa tienen flechas que señalan hacia ellas.

La tarde que descubrí la naturaleza de mi relación con Anna fue la misma tarde que empecé a entender qué era ella, o por lo menos, a comprender cómo funcionaba.

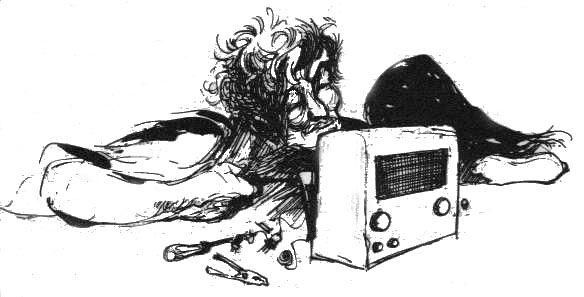

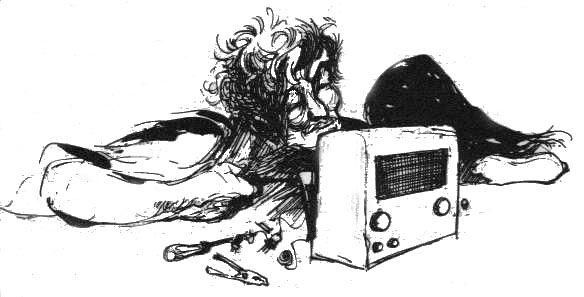

Era a comienzos del invierno y ya había oscurecido. Teníamos la cocina para nosotros solos, y los postigos estaban cerrados. La lámpara de gas derramaba su luz por la habitación con un silbido, mientras la cocina, repleta de carbones, hacía chisporrotear a través del guardafuegos sus erráticas lenguas de llama. Sobre la mesa de la cocina había un receptor de radio medio desmontado, cajas de repuestos y piezas, una lámpara de alcohol, un soldador y un revoltijo de herramientas, válvulas y mil cosas más. Anna estaba de rodillas en una silla, con los codos sobre la mesa y el mentón apoyado en ambas manos. Yo me hallaba al lado opuesto de la mesa, mi atención dividida en tres partes: el aparato de radio que estaba armando, Anna, y las sombras que bailaban sobre la pared. A medida que el carbón colocado en la parrilla de la cocina se calentaba, los gases que encerraba se escapaban y ardían. El brillo de la llama hacía reflejar sobre la pared la sombra de Anna, se agotaba y se extinguía; otra llama ocupaba su lugar y arrojaba una sombra nueva.

La explicación era bastante simple, pero, de alguna manera, el efecto desafiaba a la explicación. La sombra estaba ahí junto al cuadro, después más allá junto a la puerta, luego aquí sobre las cortinas. La sombra latía con el destello de la llama como si tuviera vida propia, se desvanecía y volvía a aparecer en otra parte. No había movimiento entre una posición y otra. Aparecía y desaparecía. Daba la impresión… ¿cómo podría explicarlo?, daba la impresión de que la sombra jugara. Mis ojos se movían de una sombra a otra, después veían tres sombras a un tiempo, y luego, nada. Unos segundos después, dos sombras. Sentí como una picazón muy dentro de mí, demasiado profundo para ponerme a mirar. Anna levantó los ojos, lo advirtió y sonrió. El tiovivo que giraba dentro de mí siguió moviéndose sin que nada sucediera. Fuera lo que fuere lo que había intentado asomarse, había desaparecido, dejando tras de sí un agujero en algún rincón de mi interior.

La radio crecía paso a paso, en silencio, a no ser por el siseo del soldador al sumergirlo en el fundente. Después de hacer todas las pruebas, por fin coloqué las válvulas y conecté las baterías. Un último vistazo, y a encenderla. ¡Nada! Simplemente, una de esas cosas que pasan de vez en cuando. El voltímetro graduado en la escala adecuada, una o dos mediciones… ¡Ah! Probablemente aquí esté el error. Deshacer esta soldadura, poner el voltímetro en lectura de corriente, insertarlo en el circuito, nuevo encendido. Claro que no era más que uno de esos errores tontos, que se rectifican en seguida. La mano de Anna se apoyó sobre la mía, y su ceño se frunció en actitud pensativa.

—¿Qué hiciste con eso? —señalaba el voltímetro.

—Lo usé para descubrir qué era lo que no iba bien.

—Por favor, repítelo —lo dijo sin mirarme, con los ojos clavados en el voltímetro—. Desde el momento en que usaste eso hasta ahora.

—¿Quieres decir que vuelva a ponerlo mal, después del trabajo que me ha costado arreglarlo?

Asintió con un gesto. Qué iba a hacer yo, si no volver a ponerlo mal.

—Y ahora, ¿qué? —le pregunté.

—Ahora repite la operación de antes, pero hablando —me ordenó.

—Pero tesoro —exclamé—, si hablo sobre lo que estoy haciendo, tú no entenderás una sola palabra.

—No me interesa entender ninguna palabra. Se trata de algo diferente.

—Primero gradúo el voltímetro en esta escala para medir el voltaje, después lo pongo a través de esta resistencia para medir el voltaje en este punto —con el dedo le iba señalando las piezas a medida que las nombraba—. Ahora pasamos aquí y seguimos haciendo lo mismo, y vemos que el voltímetro registra el voltaje correcto.

Al llegar a donde estaba el fallo, conecté el voltímetro y Anna observó que la lectura era muy diferente.

—Pues ahí está el error —expliqué—. Si ahora deshago esta soldadura y pongo el voltímetro en lectura de corriente, veremos qué es lo que pasa.

Deshice la soldadura y seguí explicando:

—Ahora ponemos el voltímetro en el circuito y, abracadabra, no hay corriente.

Sus manos volvieron a adelantarse y yo le hice un gesto afirmativo. Anna desconectó cuidadosamente los cables, y lentamente volvió a engancharlos. No llegaba la corriente. Corregí el error, encendí el aparato, ajusté algunas piezas y escuchamos la música.

Algo después de las dos de la mañana me despertó el clac, clac de las argollas de la cortina. A la luz del farol de la calle pude ver a Anna de pie. Era extraño cómo esa cortina, al correrse, me despertaba siempre completamente; extraño, teniendo en cuenta que dormíamos casi sobre la vía del ferrocarril y que los expresos nos perforaban continuamente los oídos, pero la más leve sacudida de esas argollas me despertaba por completo. Después de dos años, Bossy y Patch se habían erigido por propia decisión en guardianes de Anna y formaban una especie de vanguardia que estaba alerta ante cualquier peligro que pudiera amenazar a su amita. Bossy, el viejo exhibicionista que llevaba siempre la delantera, había aterrizado ya sobre mi pecho, en tanto que Patch, menos audaz, parecía disculparse, mirando continuamente hacia atrás para asegurarse de que le seguía Anna.

—¿Estás despierto, Fynn?

—¿Qué te pasa, Tich?

—¡Tengo ganas de llorar!

—Oh…

Un débil sollozo impulsó a los guardianes a recorrer mi pecho, intentando sopesar la situación.

El lloriqueo se prolongó durante un momento, mientras yo repasaba mentalmente los acontecimientos del día, procurando entender la posible razón de las lágrimas.

—¿Lo pusiste en el medio? —me preguntó finalmente.

—¿Si puse qué en el medio?

—Eso, al final, después de deshacerlo.

—Ah, sí, ya recuerdo. Cuando deshice la soldadura.

—Sí. ¿Pusiste la caja en el medio?

—Sí —admití, viendo ya a dónde íbamos a parar—. Me imagino que venía a ser como ponerla en el medio. ¿Por qué?

—Bueno, es gracioso.

—Regocijante —confirmé—. Pero, ¿en qué sentido es gracioso?

—Como la Iglesia y el Señor Dios.

—Ah, claro, eso es gracioso, sí.

—Pero, en serio. De verdad que lo es.

A las dos de la mañana, lo más fácil es que mis engranajes cerebrales reaccionen con una cierta lentitud. Evidentemente, eso me estaba ocurriendo en aquel momento. Para alcanzar las revoluciones necesarias para hacer frente a esa situación habría tenido que levantarme, pero hacía un frío de mil demonios, así que me limité a encender un cigarrillo. El humo me sacudió el cerebro y la tos puso mi motor en marcha. Puse el cerebro en primera ya que, evidentemente, eso de que la Iglesia y el Señor Dios eran como reparar una radio iba a resultar una cuesta difícil de ascender, y a esas horas de la mañana yo ni siquiera estaba seguro de dónde tenía los frenos. Como detenerlo era imposible, me resigné a lo inevitable y la invité a que siguiera adelante con lo suyo.

—Está bien, con que ir a la iglesia es como arreglar una radio. De acuerdo. De acuerdo, pero, por favor, empieza a explicármelo despacito… claro y despacito.

—Bueno, primero pusiste la caja fuera y después la colocaste dentro. Es como la gente en la iglesia… se quedan fuera y deberían entrar.

—Por favor, dime exactamente qué es lo que pasa. Y trata de simplificarlo un poco para que yo lo entienda.

Su cuerpo se relajó, mientras la mente de Anna elegía frases sencillas y adecuadas, lo bastante fáciles para que las entendiera un adulto.

—Lo que hiciste primero con la caja. ¿Por qué?

—Para medir el voltaje.

—¿Fuera?

—Claro. Los voltajes se miden fuera del circuito.

—Y entonces, ¿la última vez que lo hiciste?

—Eso era para medir la corriente.

—¿Dentro?

—Sí, dentro. Tienes que estar dentro del circuito para medir la corriente.

—¿Eso es como la gente y la iglesia, no?

Consciente de que yo no había entendido, continuó:

—La gente —hizo una pausa para que yo fuera captándolo—, cuando va a la iglesia —otra larga pausa—, mide al Señor Dios desde afuera.

Para subrayar lo que decía, me rascó las espinillas con los dedos de los pies.

—No entran para medir al Señor Dios —concluyó, y esperó pacientemente, para comprobar si alguna semilla había caído en terreno fértil.

En el exterior, el expreso continental se precipitaba en la noche hacia la estación de Liverpool Street y hacia el descanso, mientras el silbato clamaba a gritos su deseo de dormir. Mientras pasaba como un rayo ante la ventana del dormitorio, bajó un par de semitonos su alarido, como si reconociera mi presencia, silbando y riéndose ante mi confusión. Soñolientos, los coches pullman entonaban su canción de cuna, dide-didun, dide-dí, dide-dí, míralo y ve, míralo y ve. Todo parecía estar tomándola conmigo esa noche. Finalmente, miré y vi. Un par de células grises acabaron frotándose una con otra y despertaron a la luciérnaga de mi imaginación. No había luz suficiente como para ver realmente, pero algo era. Hacía poco tiempo había estado leyendo a Santo Tomás de Aquino, pero como no hacía referencia alguna a «armar una radio», le pedí que se apartara un poco para dejarle lugar a Anna. Con una pregunta por aquí y otra por allá, poco a poco fui elaborando la respuesta.

Como supuesto cristiano, uno puede quedarse fuera y medir al Señor Dios. El medidor no mide voltajes, sino «Amor, Bondad, Omnipotencia, etcétera». Hay un buen montón de etiquetas para que uno se dedique a pegarlas por ahí. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿cuál es el paso siguiente? Ah, sí, ahora abro el circuito cristiano y yo, el medidor, me meto dentro. Parece bastante simple, en realidad no es nada… ¡Eh, pero un momento, demonios! ¿Quién fue el que dijo: «Sed como vuestro Padre que está en los cielos»? Haced callar a ese hombre, que ya casi he resuelto el problema. Si yo estoy dentro del circuito cristiano, entonces soy parte de… una verdadera parte del Señor Dios, una parte en funcionamiento del Señor Dios.

—Lo que tú quieres decir es que yo pienso que soy cristiano. Puedo medir a Dios desde fuera y decir que es puro amor y puro poder y todo eso, pero en realidad con todo eso no voy a llegar a ninguna parte.

—Son palabras de la gente.

—Cierto, pero yo también soy gente.

—Entonces, tú deberías saber.

—¿Qué?

—Que no son más que palabras de la gente.

Seguí insistiendo.

—Entonces, si me meto en el circuito y mido de esa manera al Señor Dios, ¿soy un verdadero cristiano?

Movió levemente la cabeza. Hacia un lado.

—¿Por qué no? —le pregunté.

—Podrías ser como el chico de Harry.

—Él es judío.

—Sí. O como Alí.

—Oye, espera un momento, que él es sikh.

—Sí, pero es que eso no importa, si mides al Señor Dios desde dentro.

—Un poquito más despacio. ¿Qué diablos es lo que mido entonces, si estoy dentro?

—Nada.

—¿Nada? ¿Cómo es eso?

—Porque no importa. Tú eres como una parte del Señor Dios. Tú lo dijiste.

—Yo nunca he dicho eso.

—Sí lo dijiste. Tú dijiste que la caja es una parte, cuando lo mides desde dentro.

Era verdad. Yo lo había dicho.

Por lo que a Anna se refería, había algo que era absolutamente cierto. Todo lo había hecho el Señor Dios, no había nada que Dios no hubiera hecho. Cuando uno empezaba a comprender que en eso radicaba toda la cuestión, que así era cómo funcionaban las cosas, así cómo estaban hechas, entonces comenzaba a entender qué era el Señor Dios.

En los últimos meses, yo había comenzado a darme cuenta de que la verdadera preocupación de Anna tenía muy poco que ver con las propiedades. Las propiedades tenían la costumbre —bastante estúpida— de estar al servicio de las circunstancias. El agua era líquida… es decir, si no era vapor ni hielo. En tal caso, las propiedades eran diferentes. Las propiedades de la masa eran diferentes de las propiedades del pan. Todo dependía de las circunstancias de la cocción. Ni por un momento se le habría ocurrido a Anna relegar las propiedades al basurero. Las propiedades eran algo muy útil, pero como dependían de las circunstancias, ir en pos de las propiedades era como seguir una carretera sin fin. No, en realidad había que ir en pos de las funciones. Al medir al Señor Dios desde fuera uno no llegaba más que a las propiedades y, aparentemente, a una lista interminable. Uno podía hacer una determinada elección de propiedades, y eso condicionaba la forma de religión a la que se adhería. En cambio, si uno estaba dentro del Señor Dios llegaba a la función, y entonces todos éramos iguales: no había iglesias diferentes, ni templos, ni mezquitas, ni nada. Todos éramos iguales.

¿Que cuál es la función, me preguntabais? Oh, la función del Señor Dios es otra de esas cosas tan sencillas. La función del Señor Dios es llegar a gustarle a uno. Entonces no se puede medir, ¿no es eso? Como decía Anna: «Si eres, no lo sabes, ¿verdad? ¿No pensarás que el Señor Dios sabe que es bueno, no?». Anna consideraba que el Señor Dios era un perfecto caballero y, ¿dónde se ha visto que un caballero alardee de ser bueno? Si alardeara no sería un caballero, ¿no es así?, y entonces llegaríamos a una contradicción. ¿No es eso razonable, acaso? Ya sé que a la luz del día surgen otros planteamientos, que es fácil aceptar esas cosas de noche, acostado con un ángel en miniatura al lado, y que después es otra cosa muy distinta. La función del Señor Dios es tratar de gustarle a uno. Las distintas religiones no hacen más que medir las propiedades, o algunas propiedades, pero en realidad no importa de qué color sea uno ni a qué credo se adhiera: el Señor Dios no muestra preferencias en su función.

Esa noche ya no dormimos; estuvimos charlando de muchas cosas.

—La señorita Haynes.

—¿Qué pasa con la señorita Haynes?

—Es tonta.

—No puede ser. Es maestra. No podría ser maestra de escuela si fuera tonta.

—Vaya si lo es.

—¿Por qué piensas eso?

—Dijo que yo no puedo saberlo todo.

—Sospecho que tiene razón.

—¿Por qué?

—Digamos que no tienes la cabeza bastante grande.

—Eso es por fuera.

—Perdón. No había caído en eso.

—Por dentro, puedo saberlo todo.

—¡Ah!

—¿Cuántas cosas hay?

—Quillones.

—¿Más que números?

—No, más números que cosas.

—Yo conozco todos los números. No los nombres, eso es lo de fuera, sino los números, que son lo de dentro.

—Sí, me imagino que sí.

—¿Cuántas ondas hay en ese osciloscopio?

—Quillones.

—¿Tú sabes cómo hacer quillones?

—Si.

—Eso es por dentro.

—Sí, supongo.

—¿Y las has visto todas?

—No.

—Claro, eso es por fuera.

Bendita chiquilla, no podía decirle que estaba dando forma a la pregunta que durante tanto tiempo me había inquietado: «¿Por qué no puedo saberlo todo?». Porque es obvio que nadie puede saberlo todo, así que de todas maneras, ¿por qué intentarlo? Seguimos charlando. A medida que el tiempo se escurría empezaron a pasarme cosas. Certidumbres y dudas se amontonaban, unas encima de otras. Surgían preguntas, y eran descartadas. Yo sabía que tenía razón, pero tenía miedo de soltarme. Barajaba las palabras hasta que formaban oraciones, pero las oraciones me hacían vulnerable y yo no quería. Si lo que yo entreveía era correcto, Anna tendría que correr con la responsabilidad. El reloj de la iglesia dio las seis. La pregunta seguía allí, y yo tenía que saber la respuesta.

—¿Cuántas son las cosas que no me dices?

—Te lo digo todo.

—¿Es eso verdad?

—No —admitió en voz baja y con cierta vacilación.

—¿Por qué no?

—Algunas de las cosas que pienso son muy… muy…

—¿Raras?

—Sí. No estás enfadado, ¿verdad?

—No, no lo estoy en absoluto.

—Temí que lo estuvieras.

—Pues no. ¿Cómo son de raras esas cosas?

Sentí que se ponía rígida a mi lado, clavándome los dedos en el brazo como si me desafiara a contradecirla.

—Como dos y cinco son cuatro.

El mundo pareció detenerse. Tengo razón. Tengo razón. Yo sabía exactamente a qué se refería Anna. Con toda la calma que me fue posible, le revelé mi secreto.

—¿O diez? —le pregunté.

Durante uno o dos segundos no se movió. Después se volvió para mirarme en la cara y habló en voz muy baja.

—¿Tú también?

—Exacto —contesté—. Yo también. Tú, ¿cómo lo descubriste?

—En el atajo, con los números de las barcas. ¿Y tú?

—En un espejo.

—¿En un espejo? —su sorpresa no duró un segundo.

—Es lo mismo que el agua, sí.

Casi podía oír el ruido de las cadenas que se desprendían de mí.

—¿Se lo dijiste alguna vez a alguien? —me preguntó Anna.

—Un par de veces.

—¿Y qué contestaron?

—Que no fuera tonto. Que no perdiera el tiempo. ¿Se lo dijiste tú a alguien?

—Una vez, a la señorita Haynes.

—¿Qué te dijo?

—Que era una estúpida, así que no lo volví a decir.

Los dos nos reímos, libres ahora de ataduras. Compartíamos el mismo mundo, el mismo fuego nos entibiaba. Los dos estábamos en el mismo lugar, avanzábamos por el mismo camino, íbamos hacia la misma meta. De pronto vi con claridad cuál era nuestra relación. Éramos compañeros de búsqueda, camaradas, como los espíritus. ¡Al demonio con los provechos, al infierno con las ganancias! Vamos a echar un vistazo, vamos a ver qué pasa. Los dos necesitábamos lo mismo para nutrirnos.

A los dos nos habían contado que «cinco» quería decir «cinco» y nada más, pero el número 5 reflejado en el agua o en un espejo era el número 2. Y con eso de los reflejos se podían producir muchas curiosidades aritméticas, y eso era lo que nos fascinaba tanto. Tal vez todo eso no tuviera ninguna aplicación práctica, pero qué importaba. «Cinco» quería decir lo que habitualmente se entiende por «cinco» sólo en virtud del uso y de la convención. En el número 5 no había nada de especial; uno podía darle cualquier significado que se le ocurriera, siempre que después de haberlo convenido se siguiera ajustando a las reglas; y se podían seguir inventando reglas eternamente… bueno, casi. Así que, evidentemente, estábamos perdiendo el tiempo, pero nosotros no lo veíamos así; nos parecía una aventura, creíamos que se trataba de algo que había que explorar.

Los dos, Anna y yo, habíamos comprendido que las matemáticas eran algo más que resolver problemas. Eran una puerta que se abría hacia mundos mágicos, misteriosos, desconcertantes, mundos en los que había que mirar bien dónde se pisaba, mundos en donde uno elaboraba sus propias reglas y tenía que aceptar la total responsabilidad de sus acciones. Pero era emocionante, e inmenso más allá de toda comprensión.

La amenacé con un dedo.

—Cinco más dos son diez.

—A veces son dos —me contestó.

—También pueden ser siete.

¿A quién cuernos le importa? Hay quillones de otros mundos para mirar. Nos detuvimos, jadeantes.

—Tich —le dije—, levántate, que tengo que enseñarte algo.

Retiré los dos espejos laterales de la cómoda y nos fuimos silenciosamente a la cocina. Encendí el gas. Estaba oscuro y hacía frío, pero no importaba. Nuestro fuego interno estaba encendido fuera de hora. Busqué una hoja grande de cartulina blanca y tracé sobre ella una línea negra, larga y gruesa. Puse los dos espejos en ángulo y los mantuve rectos, como un libro abierto. Entre los espejos quedaba la línea negra. Atisbé hacia adentro para corregir el ángulo.

—Mira —exclamé, conteniendo la respiración.

Anna miró, pero no dijo nada. Empecé a cerrar muy lentamente el ángulo de los espejos y oí cómo ella respiraba hondo. Miró un momento más, y siguió mirando y de pronto no pudo más. Su caldera estalló. Yo recordaba muy bien la sensación que tuve la primera vez que lo vi. Antes de que sucediera, dejé los dos espejos sobre la mesa. Anna se me vino encima como un tren expreso. En torno a mi cuello, sus brazos casi me estrangulaban, me hincaba los dedos en la espalda, lloraba, se reía y me mordía. Estábamos un millón de años más allá de las palabras. No había ni una sola palabra que sirviera, ni de lejos, para ese momento. Los dos nos sentíamos físicamente agotados. Mental y espiritualmente no habíamos bajado. Ni bajamos nunca.