Sólo hay que imaginar el cuidado que hay que poner para que la adaptación cinematográfica de la novela de Tolstoi respete las normas del Código.

Raymond Moley

Las oficinas centrales de la PCA se hallaban en Los Angeles, en un edificio de cuatro plantas situado en la esquina entre Hollywood Boulevard y Western Avenue. En comparación con los señoriales despachos de sus adversarios, eran, en cierto modo, espartanas. Suelos desnudos y escritorios de acero marcaban el tono de esas oficinas. Los censores compartían el edificio con una droguería que ocupaba en el primer piso, y con Central Casting, en el segundo. Como uno de los miembros del personal recordaría años más tarde: «No era raro tener que abrirse paso en el vestíbulo a través de un nutrido grupo de enanos, criadas viejas, vaqueros de piernas arqueadas, boxeadores venidos a menos, rusos de más de dos metros de altura y espesas barbas, dandys con quevedos y aspecto de profesionales […], lisiados […], fanáticos y santos», todos buscando trabajo[1]. La escena, es de suponer, era una manera de recordarles a diario que los censores estaban realmente salvando al país de la depravación de la «Sodoma del siglo XX»[2].

Breen amplió la plantilla de la PCA para poder revisar el ingente número de guiones y películas que le remitían los estudios. A Breen y al Dr. Wingate se unieron, entre otros, Karl Lischka, un lingüista que había impartido clases en la Universidad de Georgetown; Iselin Auster, guionista y periodista; Arthur Houghton, empresario teatral de Nueva York, y Douglas Mackinnon, que había trabajado anteriormente en diversas productoras. Geoffrey Shurlock, que sucedería a Breen en el cargo de director en 1955, ingresó en la organización de censores en 1932.

Pese a la ampliación de personal y de las competencias de Breen, la batalla por el control de los estudios no había hecho más que comenzar. Hays, Quigley y Breen, con la participación de la junta de directivos de la MPPDA, habían luchado por la «pureza» de las películas, pero al parecer sin consultar a nadie en los estudios de Hollywood. Lo que Breen pedía —y Hays aceptó— era un ataque al mismísimo corazón de la estructura de poder de los estudios, a saber: autoridad para decidir sobre el guión y la copia finales. En el sistema de estudios, esa competencia incumbía a las oficinas ejecutivas, era un poder celosamente guardado que a menudo determinaba quién mandaba de verdad en un estudio. En el aspecto creativo, los directores, los guionistas y los actores y actrices aportaban su granito de arena al proceso, pero raramente tenían en sus manos la decisión final. Al fin y al cabo, las películas eran el producto de una empresa, no la obra artística de un individuo. Era una prerrogativa de los directivos determinar si un guión satisfacía o no las necesidades de la productora.

Breen consiguió entrar en un santuario privilegiado: el dominio privado de los magnates. No fue una casualidad que se carteara directamente con los jefes de los estudios y los productores ejecutivos, y sólo en raras ocasiones con directores o guionistas. Cada carta de la PCA a los estudios, independientemente de quién fuera el empleado que la redactara, se sometía a la firma de Breen, una práctica que contribuyó a consolidar su autoridad en la sede del Código. Película tras película, la primera lectura de un guión por parte de la PCA siempre concluía con un rechazo absoluto, pero la estrategia de Breen era doble: primero, llamar la atención de los estudios; segundo, desde una posición de fuerza, iniciar las negociaciones para que el film resultara aceptable. El rechazo inicial de un guión impedía que el estudio comenzara el rodaje, y establecía sin lugar a dudas que eran Breen y la PCA —no el estudio— quienes determinaban cuándo un guión era satisfactorio. Sin embargo, Breen hacía algo más que rechazar un guión: llegaba incluso a sugerir detalladamente el modo de reescribir determinada escena o un guión entero para que se conformara a las normas del Código. Si los estudios cooperaban, Breen entonces se mostraba dispuesto a hacer frente a los embates de la Legión o de los Consejos de Censura gubernamentales, tendentes a imponer nuevas restricciones. Con el tiempo, Breen se convirtió en un aliado de las productoras.

Los estudios no tardaron en comprender que la cooperación con Breen era sinónimo de menos controversias, mercados más amplios y menos dinero gastado en la reescritura de guiones y apaños en el montaje después de la filmación. Gracias a su personalidad y a su oficio, el nuevo censor se convirtió en par de Louis B. Mayer (MGM), Harry Cohn (Columbia), R. Keith Kahane (RKO), Jack Warner (Warner) y los demás jefes de estudios. Hay que recordar que éstos no eran hombres fácilmente maleables y que se enfrentaron a Breen hasta que éste demostró que su acción beneficiaba el proceso de producción y mejoraba las ganancias de las productoras. En 1937, hacer una película «lo más Breen posible» era un buen negocio. Si bien Breen creía que su trabajo aportaría una moralidad más estricta a las películas, durante su primer año en el cargo la Legión Católica continuó calificando a las películas de «inmorales». ¡Breen era demasiado permisivo! Su primera lección en calidad de censor fue cómo combinar la moralidad del Código con las exigencias de la industria sin que los aficionados al cine abandonaran las salas.

Aunque Mae West era un blanco evidente para los censores, pocos habrían sospechado que una comedia ligera de la MGM protagonizada por Jeanette MacDonald y Maurice Chevalier desencadenaría una grave crisis interna en la industria cinematográfica. Dirigida por Ernst Lubitsch, maestro en retratar el sexo como un juego frívolo de los ricos ociosos, The Merry Widow se basó en la picante opereta homónima de Franz Lehár, estrenada en 1905 y ambientada en el imaginario reino de Marshovia, donde Sonia, una riquísima viuda, es propietaria del 52 por ciento de la riqueza. Incapaz de encontrar un marido, Sonia deja Marshovia y marcha a París. Su partida inflige un serio golpe económico al pequeño reino, y el rey ordena al capitán Danilo, el mejor amante de Marshovia, que seduzca a la viuda y la traiga de vuelta. Lubitsch utilizó esta sencilla trama para desplegar ingenio satírico, un vestuario espectacular, bailes, canciones y una elevada dosis de comedia de alcoba[3].

Cuando llegó a la PCA, el guión despertó pocos recelos. Breen aconsejó al estudio que eliminara todos los primeros planos de un cancán parisiense y que suavizara algunas escenas que él consideraba algo atrevidas. La PCA vio el film en septiembre de 1934 y le estampó su sello aprobatorio[4].

También fue aprobado por todos los Consejos de Censura estatales, incluido el de Nueva York, y en octubre la MGM la estrenó en función de gala en el Astor Theater, de Nueva York. Bajo la luces de Broadway, la policía montada se ocupó esa noche de controlar a la multitud reunida frente al cine para ver fugazmente a algunas de sus estrellas favoritas de Hollywood. Al estreno asistieron dos hombres de la industria que esa noche de otoño suscitaron muy poco interés entre los miles de fans. Cuando Will Hays y Martin Quigley se arrellanaron en sus butacas, no estaban en absoluto preparados para la versión de The Merry Widow producida por la MGM y estampada con el sello de pureza moral de Breen.

En la versión cinematográfica, el reino de Marshovia está preocupado por el sexo. El rey (George Barbier) es un tonto incompetente y la reina (Una Merkel) ocupa su tiempo libre invitando a una serie de jóvenes amantes a su dormitorio. Cuando el rey descubre casualmente al capitán Danilo (Maurice Chevalier) en el tocador de la reina, le ordena marchar a París con la misión de seducir a la viuda Sonia (Jeanette MacDonald) y traerla de vuelta a su patria; de lo contrario, lo condenará por traición. En París, decidido a echarse una última cana al aire antes de comenzar su misión diplomática, Danilo se da una vuelta por Maxim’s, donde es bien conocido por muchas de las «damas» que animan a los clientes a beber champagne y gastar dinero. En Maxim’s, la cena se sirve siempre en un reservado, donde las señoritas de la casa pueden entretener a los clientes.

Lo que Danilo no sabe es que Sonia también está en Maxim’s, fingiendo ser una de las «damas» de esa noche. Como es de prever, ambos se encuentran, pelean y enseguida se enamoran. No obstante, Sonia no tarda en descubrir que a Danilo le han «ordenado» seducirla, y en consecuencia se niega a recibirlo. Al fracasar su misión, Danilo es llevado de vuelta a Marshovia para ser sometido a juicio. Durante el proceso, todas las mujeres hermosas del reino se derriten por Danilo, desesperadas ante la idea de perder a su amante colectivo. Incluso Sonia regresa para testificar en su favor. Cumplió con su deber, le dice Sonia al tribunal: mintió, fingió, engañó. Cuando Danilo declara su sincero amor por Sonia, le dice al tribunal que deberían colgarlo en caso de que seduzca a alguna mujer (momento en que los hombres presentes en el juicio estallan en una prolongada ovación), pero que está dispuesto a casarse con una (las mujeres suspiran). En el grandioso final, los dos amantes pasan una noche en la cárcel. Como parte de una conspiración real, el rey manda que una orquesta de gitanos toque música romántica delante de la celda, a la que hace llegar durante toda la noche botellas y botellas de champagne. La combinación surte efecto y, antes de que los dos enamorados lleguen demasiado lejos, un sacerdote entra en la celda y los casa en un santiamén. Marshovia está salvada.

Es posible que el pequeño reino de fantasía se haya salvado, pero el amargado Quigley se enfureció y el presbiteriano Will Hays quedó escandalizado por semejante burla a los valores tradicionales. ¿Cómo es posible —se preguntaban— que Breen haya aprobado esta película? Quigley acorraló a Hays en el vestíbulo del cine: había que hacer algo antes de que The Merry Widow se estrenara en todo el país. Hays estuvo de acuerdo[5].

Si esta película se sigue proyectando sin pasar nuevamente por la censura, «se va a armar la gorda», le dijo Quigley a Breen, y escribió: Si se le ha permitido a la MGM producir una película como ésta «cuando tenemos lanzada una campaña», cómo iba él a «dar por sentado, ante McNicholas y los demás, que las cosas marchaban en la dirección correcta». Quigley consideró el film «una traición de la industria» y acusó en concreto a Irving Thalberg, de la MGM, «de haber introducido deliberadamente un montón de porquería» en una opereta encantadora. Si no se hacían cambios, retiraría de inmediato su apoyo al movimiento de reforma[6].

Hays compartía la preocupación de Quigley, y se puso en contacto con los directivos de la MGM en Nueva York para manifestarles su preocupación por «algunas escenas ambiguas». Hays llamó a las oficinas de la PCA, que le confirmaron que, efectivamente, la película había sido aprobada; más tarde convocó a Breen a Nueva York. El largo viaje en tren de Los Ángeles a Nueva York debe de haber sido difícil para Breen. Con escenas de The Merry Widow dándole vueltas en la cabeza y la posibilidad de perder un trabajo de 30.000 dólares anuales, cuando llegó a Nueva York reconoció ante Hays que la película, en el estado en que se encontraba, «no era una opereta ligera, alegre y frívola», sino una «típica farsa francesa, decididamente subida de tono y, en algunos momentos, ofensivamente provocadora». Después de leerle con firmeza la cartilla a Breen, Hays llevó a su censor a las oficinas de la MGM en Nueva York, donde asistieron a una nueva proyección del film junto al padre Wilfred Parsons, editor de America, y Pat Scanlan, editor del católico Brooklyn Tablet —ambos representantes de la Legión de la Decencia—, y algunos altos cargos de la MGM. Hays se marchó y los demás se quedaron trabajando hasta las dos de la madrugada, antes de llegar a un acuerdo en relación con los cortes que harían que The Merry Widow se mereciera el sello de «pureza»[7].

El problema central era la obsesión de Danilo por el sexo. El pequeño grupo de censores decidió que Danilo no era un «tipo despreocupado y juerguista», sino un «inmoral». Cambiar su temperamento «lo convertirá en un personaje aún más atractivo para el público masivo», que, en opinión de los censores, era «menos exigente» que el público de Broadway, el único que en ese momento podía ver la película. A fin de efectuar dicho cambio se propusieron trece nuevos cortes, centrados en borrar la imagen de «Casanova» de Danilo, eliminar todos los elementos que pudieran sugerir que Maxim’s era una «casa de putas» y cortar —o recortar— una escena en que Sonia aparecía «parcialmente desnuda»[8].

El problema era entonces cómo realizar los cortes, pues la película ya se había distribuido por todo el país y estaba lista para ser estrenada en las principales ciudades. Hays llamó a Irving Thalberg; si bien esa conversación no ha quedado registrada, Hays comentó que había sido «larga». Dada la presión de la gente de Nueva York, Thalberg consintió en que se realizaran las modificaciones. La MGM telegrafió a sus oficinas distribuidoras con instrucciones de efectuar todos los cortes necesarios antes del estreno. Hays, Breen y el padre Parsons asistieron a una nueva proyección privada en Nueva York para asegurarse de que los cortes se habían realizado. El 1 de noviembre, Hays declaró que The Merry Widow era apta para el público norteamericano[9].

La experiencia fue una lección para Breen, que se jactaba de reconocer la «inmoralidad» apenas la veía; sin embargo, en The Merry Widow no había visto más que una inofensiva comedia de alcoba, aunque algunas de sus escenas pecaran de mal gusto. No obstante, su jefe, Hays, su mentor, Quigley, y los partidarios de ambos, Parsons y Scanlan, vieron en el film la más desenfrenada promiscuidad. Fue un Breen escarmentado el que regresó a Los Angeles, donde comenzó a trabajar en tres películas: Anna Karenina, con Greta Garbo para la MGM, y las producciones de Samuel Goldwyn We Live Again y Barbary Coast, destinadas a desempeñar un importante papel en la redefinición de lo que estaba o no estaba permitido por la PCA de Breen, que ejercía la censura y estampaba el sello de «pureza» en todas y cada una de las películas de entonces; por su parte, la Legión de la Decencia de Chicago condenaba por «indecentes» e «inmorales» cada una de esas películas.

La rama de Chicago de la Legión ejercía su influencia bastante más allá de los límites de la diócesis del cardenal Mundelein. Tras un aluvión inicial de calificaciones otorgadas por las diócesis más grandes, la mayoría de los distritos eclesiásticos terminó aceptando la lista de Chicago. En otoño de 1934, los obispos, congregados en su reunión anual en Washington, D.C., adoptaron las clasificaciones de Chicago como la lista «oficial» de la Iglesia. Desde noviembre de 1934 a febrero de 1936, la Legión de Chicago funcionó como la junta de revisión de todos los católicos de Estados Unidos. Las clasificaciones que otorgaba a las películas se publicaban en los periódicos católicos, los boletines eclesiásticos y de las organizaciones de católicos seglares, y muchos sacerdotes las leían en voz alta a sus feligreses en misa. Sin embargo, muy pronto fue evidente que en el seno de la Iglesia muchos pensaban que los de Chicago eran demasiado estrictos.

Se produjeron disputas abiertas entre distintas secciones de la Legión cuando Chicago condenó, por ejemplo, las versiones cinematográficas de las novelas Nana, de Zola; Laughing Boy, de Oliver La Farge; The Informer, de Liam O’Flaherty; y Voskresenie (Resurrección) y Anna Karenina, de Tolstoi; producciones que no eran dramones sexuales baratos y excitantes que podían ofender a los padres y a los guardianes de la moralidad pública, sino películas serias para adultos. Martin Quigley protestó airadamente, acusando a la lista de Chicago de «poco fiable, inadecuada e incompetente»[10]. Temiendo que, si se condenaban películas serias, tanto el público como Hollywood se distanciarían de todos los esfuerzos hacia una reforma, Quigley se quejó al cardenal Hayes, de Nueva York[11]. El cardenal había participado a desgana en el movimiento de la Legión porque Nueva York era la capital nacional del espectáculo. Miles de católicos se ganaban la vida en la industria del entretenimiento, y los turistas invadían la ciudad para ver el último éxito teatral o para visitar alguno de los teatros de más solera. Quigley convenció al cardenal de que Chicago, con sus exageraciones, muy bien podía echar por tierra todos los esfuerzos católicos para sacar adelante la reforma, y que también podía arruinar a la industria. Asimismo lo convenció de que era necesaria su participación más activa; Hayes, a su vez, instó al arzobispo McNicholas a que comenzara «tranquila y discretamente» a presionar para que la archidiócesis de Nueva York asumiera las tareas de la Legión. En un año, todo el revuelo en torno a la prohibición de películas serias culminó con la creación de la Legión Nacional de la Decencia, con oficinas en Nueva York bajo la vigilante dirección del cardenal Hayes y de Martin Quigley.

En julio de 1934 ya era obvio que iba a ser cada vez más difícil llevar a la pantalla cualquier material literario que contuviera temas como el adulterio, la pasión, el deseo o la codicia. Samuel Goldwyn tomó conciencia de ello mientras producía basada en la novela de Émile Zola, que narra la historia de una joven que alcanza la celebridad en el teatro del París finisecular. La heroína toma París por asalto cuando se presenta como «la Venus desnuda» en una revista teatral. Célebre pese a no saber «ni bailar ni cantar», Nana se abre camino en la sociedad parisiense y deja a su paso una plétora de hombres arruinados: un argumento a medida para muchas actrices de Hollywood.

Pero Goldwyn envió a sus agentes a Alemania, donde ficharon para el papel protagonista a una desconocida actriz ucraniana, Anna Sten, a quien el productor promocionó como «la futura Garbo». Goldwyn había visto a Sten en una película alemana, Der Mörder Dimitri Karamosoff, y había quedado fascinado por su belleza. Decidido a contar con una actriz hermosa y misteriosa que pudiera competir con Garbo y Dietrich, Goldwyn ofreció a Sten un contrato de dos años pese a que la actriz no hablaba ni una palabra de inglés. Cuando Sten descendió del transatlántico en Nueva York, un aluvión de periodistas se abalanzó sobre la «Cenicienta soviética». Fue entonces cuando Sten dijo su primera frase en inglés, preparada para ella por el equipo de publicidad de Goldwyn: «Darling sweetheart, I lof you»[12]. Antes de que los reporteros pudieran hacerle una sola pregunta, lo que habría puesto en evidencia su desconocimiento del inglés, los agentes de Goldwyn se la llevaron a Hollywood.

A la manera típica de la Meca del cine, Goldwyn lanzó una lluvia de publicidad en torno a su nueva estrella, contrató a diseñadores de moda para mejorar el aspecto de Sten, le hizo tomar clases de canto y de baile, y recurrió a una dietista para que vigilara la regordeta silueta de la actriz. Asimismo, Goldwyn contrató a un inmigrante alemán como profesor de inglés de Anna. Después de un año de ajustes y una inversión nada desdeñable, Goldwyn estuvo listo para lanzar la carrera de Sten, la futura Garbo, en el pape) principal de Nana, de Émile Zola.

Aunque eran muchos los que consideraban la novela de Zola un clásico de la literatura universal, Nana (1880) figuraba en el índice de títulos prohibidos por la Iglesia católica, y en 1932 la Oficina Hays la había calificado de poco más que «manual de prostitución y lascivia»[13]. Desde el punto de vista de la Comisión, «no había nada en la historia que pudiera servir para apartar a una joven del camino sensual y lujurioso de Nana»[14]. Wingate le advirtió a Hays que «haría falta bastante limpieza» antes de poder rodar Nana. El censor colaboró estrechamente con Goldwyn, tratando de que la heroína apareciera como una joven sincera que había dado un mal paso. Tras numerosas reescrituras, Wingate terminó aceptando el guión, pero éste «se hallaba tan lejos del argumento original» que Otis Ferguson, del New Republic, dijo que la película parecía «un bote de crema vacío»[15]. Es posible que cambiar la naturaleza del relato de Zola lo haya hecho aceptable al nuevo Código de Hollywood en materia de moralidad, pero no le sentó bien a sus herederos intelectuales, quienes se indignaron tanto que acusaron a Goldwyn de desfigurar la novela «hasta el punto de dejarla irreconocible»[16].

El film se estrenó con mucha alharaca en Nueva York, en febrero de 1934. «Tek yur monee and ghet hout»[17], le decía Sten a su amante[18]. El alemán contratado por Goldwyn para que le enseñara inglés le había transmitido a Sten un acento que la hacía difícilmente comprensible. Quizá la única persona del público que entendía perfectamente a la actriz ucraniana era Samuel Goldwyn, cuyo inglés era igual de incomprensible. Cuando, al final de la película, Nana se suicida para expiar sus pecados —y para dejar tranquila a la Oficina Hays—, todo el mundo ya se había dado cuenta de que la película era un error de un millón de dólares. Los críticos pronto comenzaron a llamar a Sten «Goldwyn’s Folly»[19], y Cole Porter inmortalizó el inglés de Sten y Goldwyn en la letra de la canción «Anything Goes» (1934):

If Sam Goldwyn can with great conviction

Instruct Anna Sten in diction,

Then Anna shows

Anything goes.

Si Sam Goldwyn está tan convencido

de poder enseñarle dicción a Anna Sten,

entonces Anna nos demuestra

que todo vale.

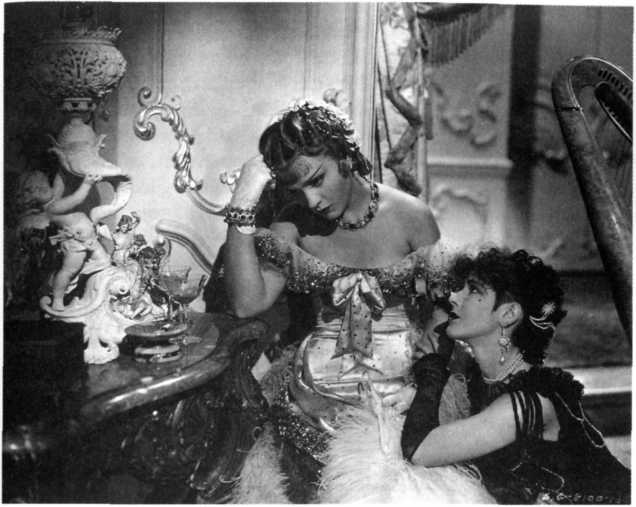

10. Nana, con Anna Sten y Mae Clarke. Por cortesía del Museo de Arte Moderno. Archivo de fotos de películas.

Nana fue un fracaso de taquilla por mérito propio. A pocos les importó que la Legión de la Decencia la declarara indecente, y muchos menos fueron los que un año más tarde se enteraron de que Breen la había retirado de circulación porque violaba el Código. Para Breen, Zola era apenas «un francés obsceno que se había hecho rico escribiendo novelas pornográficas»[20].

Goldwyn no se desanimó. Decidido a convertir a Sten en una estrella, recurrió a un tema de su Rusia natal para la próxima película de Anna. Sin embargo, la adaptación de Voskresenie, de Tolstoi (We Live again), resultaría tan compleja como lo fuera la novela del «pornógrafo francés». La novela de Tolstoi —una historia de amor entre un príncipe y una campesina— conocía ya cinco versiones cinematográficas norteamericanas previas[21], y aunque ninguna provocó escándalo alguno, lo más probable era que la nueva versión enfureciera a los católicos de la Legión. Goldwyn hizo caso omiso de la campaña de moralidad. «Resurrection no existirá hasta que yo la produzca», dijo a la prensa[22].

Ambientada en los años ochenta del siglo XIX, la novela de Tolstoi era una punzante acusación contra el rígido sistema de castas que, en opinión del autor, estaba estrangulando a la Rusia zarista. Tolstoi estructuró su crítica social en torno al trágico romance de un atractivo príncipe ruso, Dmitri Nehljudov, y una hermosa campesina, Katjusa Maslova. Fascinado por la belleza de Katjusa, el príncipe Dmitri —que se tiene por defensor de la igualdad— la seduce, pero pronto la abandona y regresa a su mundo. Abandonada por su príncipe, la pobre muchacha descubre que está embarazada. La tragedia persigue a Katjusa cuando su hijo muere y, para sobrevivir, se ve forzada a prostituirse. Mientras Katjusa se hunde en la miseria, el príncipe continúa llevando la vida privilegiada de los de su clase. Poco después se compromete con una hermosa joven aristocrática y su futuro parece a salvo.

El idílico mundo de Dmitri se derrumba cuando se lo convoca para formar parte del jurado en el juicio de una joven prostituta acusada de asesinar a uno de sus clientes. El príncipe reconoce de inmediato a la acusada —Katjusa— y, a medida que se desarrolla el juicio, reconoce también que es inocente y el papel que él mismo ha desempeñado en la caída de Katjusa. No obstante, Dmitri no tiene la influencia necesaria para salvarla, y Katjusa es condenada al exilio en Siberia. Destrozado por la injusticia rusa, y a modo de castigo de sus pecados, Dmitri regala su propiedad a sus sirvientes, renuncia a su prometida y sigue a Katjusa al exilio.

Para este film, Goldwyn reunió a un elenco estelar. Rouben Mamoulian, que había dirigido a Garbo en Queen Christina y a Dietrich en The Song of Songs, fue el encargado de revalorizar en la pantalla los rasgos campechanos y ocultos de la personalidad de Sten. Para la adaptación de la novela contrató a todo un equipo de escritores: Willard Mack escribió un borrador que no convenció a Mamoulian. Goldwyn contrató después al dramaturgo Maxwell Anderson para que arreglara la versión de Mack, pero también el nuevo guión le pareció acartonado. A continuación llamó a Preston Sturges, que fue rápidamente descartado pese a introducir en el guión un «diálogo vivaz muy propio del siglo XIX»[23]. Antes de que Goldwyn quedara satisfecho con el guión final, Leonard Praskins, Paul Green y Thornton Wilder habían escrito algunas escenas y partes del diálogo[24]. La presencia combinada en el equipo del director de fotografía Gregg Toland, del director artístico Richard Day, y del diseñador de vestuario Omar Kiam, contribuyó a realzar «el toque Goldwyn».

Conseguir que la novela de Tolstoi —un drama cuyos elementos principales eran el sexo ilícito, un nacimiento ilegítimo, la prostitución y la corrupción— recibiera la aprobación de Breen y fuera aceptada por la Legión católica y los Consejos de Censura estatales fue una ardua tarea. Una primera evaluación de la PCA sugirió que había que eliminar del guión toda referencia al nacimiento ilegítimo del hijo de Katjusa y Dmitri, pues implicaba una abierta violación del Código[25]. Breen rechazó esa evaluación por demasiado restrictiva; ese tipo de valoraciones, argumentó, «nos haría condenar algunas de las mejores obras de todos los tiempos». En cambio, optó por que la denuncia del mal formara parte integrante del guión, y se mostró dispuesto a aceptarlo «si el pecado se presenta claramente como tal […], si se muestra que ha sido un error y si se pone cuidado en mostrar que el pecado» no se presenta como algo justo o correcto. Breen consideró que Goldwyn ya había incorporado suficientes elementos condenatorios y le dio su aprobación. Aun cuando la película tenía una clara carga sexual, Breen consideró que el acento recaía en el «arrepentimiento y la retribución» espiritual. «Creemos —le dijo a Hays—, que esta película podría […] servir de modelo sobre cómo tratar correctamente en el cine el tema de las relaciones sexuales ilícitas»[26].

Los críticos coincidieron con Breen, y se deshicieron en elogios para We Live Again por sus valores fílmicos y por la exacta transposición al cine del mensaje del novelista ruso. El New York Times dijo que la película era «la más fiel» de las tres versiones cinematográficas, y halló a Sten, cuyo inglés había mejorado espectacularmente, «extraordinaria»[27]. Incluso Harrison’s Reports, siempre dispuesto a criticar películas supuestamente inmorales, dijo a sus lectores que era «magnífica»[28]. El Literary Digest encontró el film místico y «visualmente asombroso»[29].

Sin embargo, allí donde Breen y los críticos veían un ejemplo de redención espiritual, la Legión de Chicago encontró la inmoralidad más descarada, por lo que condenó la película, al igual que los Consejos de Censura estatales. Goldwyn se quejó a Breen de que había tenido «bastantes dificultades» para obtener la aceptación de los censores públicos, ya que todos ellos habían hecho sus recortes[30]. El modelo de Breen estaba viciado.

La historia de la producción de We Live Again fue un ensayo general para la producción, en 1935, de otra novela de Tolstoi: Anna Karenina, por David O. Selznick, tercera versión cinematográfica norteamericana de la gran novela rusa. A la primera adaptación realizada en 1915 por William Fox le siguió la producción de la MGM, con Garbo en el papel de Anna y John Gilbert encarnando a su apuesto amante, el conde Vronski. Esta versión de 1927 (Love) hacía claro hincapié en el amor: Garbo y Gilbert hervían en la pantalla, y hasta hubo un bromista que señaló que la actuación de Gilbert se distinguía por «una exhibición de miraditas apasionadas que ya no volverían a verse en ninguna de sus películas»[31]. Aprovechando la química creada por el dúo Garbo-Gilbert, la MGM estrenó dos versiones del film: una en la que Anna se suicida, y otra en la que los amantes se reencuentran. A los exhibidores se les permitía escoger el final. En 1935, el público no tendría esa opción; la Anna de la era Breen sería reprobada y fatalmente castigada por sus pecaminosas transgresiones contra la familia, la Iglesia y el Estado.

«Sólo hay que imaginar —escribió Raymond Moley en su documentado estudio de la Oficina Hays— el cuidado que hay que poner para que la adaptación cinematográfica de la novela de Tolstoi respete las normas del Código»[32]. En Anna Karenina la heroína deja a su marido y a su hijo para vivir abiertamente con su amante. Tiene con éste un hijo ilegítimo y se burla del rechazo social. Finalmente, Anna pierde a su amante y su familia y se suicida. Como bien señaló Moley, una historia así sólo se podía filmar teniendo mucho cuidado. La aceptabilidad de Tolstoi para la recién creada PCA dependería de la «atmósfera» de la película. «Si el adulterio real no se trata con ciertas restricciones, si hay un exceso de contacto físico entre los adúlteros, si éstos parecen vivir una felicidad envidiable —escribió Moley—, la película no es aceptable»[33].

La filmación de Anna Karenina enfrentó a Breen con el mismo problema que había tenido en We Live Again. Breen era consciente de que la industria haría el ridículo si prohibía las novelas de Tolstoi y otros clásicos literarios simplemente porque abordaban temas sexuales. No obstante, cualquier adaptación respetuosa de la novela de Tolstoi suscitaría sin duda aullidos de protesta entre los legionarios, especialmente los de Chicago. Si condenaron We Live Again, con toda seguridad le pondrían una «C» a Anna Karenina. El problema de Breen era encontrar una vía que permitiera a Hollywood filmar historias de transgresiones sexuales y que al mismo tiempo acallara las críticas que acusaban al cine de inmoral.

Selznick, como todo el que tuviera algo que ver en la industria cinematográfica, estaba al corriente de los conflictos internos de la Legión y de las desavenencias entre Breen y la sección de Chicago. En su diario de producción, Selznick apuntó que llevar Anna Karenina a la pantalla sería «complicado por el hecho de que emprendimos la producción en un momento en que arreciaban las quejas de la Legión de la Decencia»[34]. Filmar esa novela era aún más complicado por la existencia «del nuevo Código creado por los productores, que contenía una prohibición global de los argumentos que trataban el tema del adulterio»[35].

Selznick se equivocaba: no había tal «prohibición global», pero tenía razón al suponer que Breen había instaurado nuevas reglas básicas para el sexo en el cine. Breen sostenía que «el sexo no era un pecado, sino una transgresión vergonzosa», y como tal debía ser mostrada. «El mal no es agradable, sino doloroso; no es heroico, sino cobarde; no es aprovechable, sino desdeñable; no es convincente, sino merecedor de un castigo». Según Breen, «el sexo ilícito es contrario a la ley divina». Creía, además, que el público era receptivo a los estímulos sexuales y que, en consecuencia, la descripción vivida en la pantalla «del sexo es perjudicial para la moralidad individual, subversiva para los intereses de la sociedad y un peligro para el género humano». La seducción, según Breen iniciada por el varón, era una actividad subversiva y «uno de los más graves delitos sexuales», porque conllevaba la desgracia y la deshonra «de la mujer y de los suyos». Por otra parte, era necesario velar para que se «eliminara […] todo lo que pudiera tener un efecto perjudicial en las mentes y los corazones de adolescentes y niños». Un clásico universal como el de Tolstoi no podía estar «exento de la prueba del Código»[36].

El nuevo enfoque de Breen tenía dos caras. Por un lado, insistiría en que los detalles de la relación se limitaran al mínimo posible: nada de escenas de amor prolongadas ni besos apasionados, nada de paseos por el parque cogidos de la mano ni interminables conversaciones de los amantes —salvo que en ellas se recalcara el aspecto negativo de transitar los caminos exentos de normas sociales— y, por supuesto, nada de miraditas apasionadas como en el pasado. Asimismo se silenciaría en lo posible la naturaleza física de la relación. Aunque el público sabría perfectamente qué estaba ocurriendo, los detalles se dejarían por cuenta de su imaginación.

Más importante aún era que con la PCA de Breen las películas incluirían una «contrapartida» de personajes representativos de todos los estratos de la sociedad para condenar las relaciones «ilícitas». Ya no sería un solo personaje el que manifestara la desaprobación, como la Fergie de A Farewell to Arrns, que le señalaba a Catherine y Henry sus errores mientras el resto de la sociedad les prestaba muy poca atención. Ahora todo el film se aprovecharía para pintar un fresco de la condena global de la sociedad. Desde el primer fotograma hasta el último, los pecadores iban a sufrir. Nadie que saliera de la sala después de ver la Anna Karenina de 1935 dudaría de que Anna y el conde Vronski habían cometido un error trágico al rendirse a la tentación del pecado.

La primera vez que los directivos de la MGM abordaron a Breen para tratar el asunto del remake de la novela de Tolstoi, no se sorprendieron de que aquél les advirtiera que era «imperativo» que tanto el guión como la película dejaran bien «claro» que la relación entre Vronski y Anna era «un completo error»[37]. Para el guión, Selznick contrató a la dramaturga Clemence Dane, autora de la pieza A Bill of Divorcement, que el productor había llevado anteriormente a la pantalla. Selznick quería a Dane porque admiraba su habilidad para escribir sólidos papeles femeninos. El productor tenía en mente un personaje fuerte y decidido, aunque trágico, para Greta Garbo. Cuando le explicó a Dane las reglas básicas de la PCA, la autora se «horrorizó» por el hecho de que Hollywood permitiera e incluso «obligara a distorsionar» el clásico cuento moral de Tolstoi[38].

Era raro que alguien se atreviera a hacer comentarios en público sobre el papel de Breen en el proceso de producción. Selznick, sin embargo, escribió un informe para sus archivos, al tiempo que negociaba con Breen la estructura de la película. «Nuestro primer encontronazo —escribió Selznick— fue la tajante negativa por parte de la Oficina Hays a permitir toda la parte de la historia relativa al hijo ilegítimo de Anna». Breen, que había defendido esa ilegitimidad como permisible en We Live Again, se negaba ahora en redondo a considerar siquiera su inclusión. Selznick se sintió desalentado por esa negativa y contempló la posibilidad de abandonar el proyecto porque «teníamos que eliminar todo lo que pudiera parecerse remotamente a una escena de amor; y porque teníamos que dejar perfectamente claro que no sólo Anna sufrió, sino que también lo hizo Vronski»[39].

Dane se enfadó y quiso abandonar el proyecto, pero Selznick la convenció para que siguiera. Para apoyarla a redactar el guión, contrató a Salka Viertel, que había escrito los diálogos de Queen Christina, también protagonizada por Garbo. Selznick ordenó a las guionistas que se atuvieran todo lo posible a la novela, moviéndose, sin embargo, «dentro de los límites del buen gusto y de las normas establecidas»[40].

Breen leyó dos versiones del guión, una a finales de diciembre de 1934 y otra a principios de enero de 1935. Las leyó con «verdadero placer» y felicitó a la MGM por el «buen gusto y el sentido común» con que habían sido redactadas[41]. Asimismo, le aseguró a Hays que la adaptación era «un trabajo excelente, libre de toda objeción por parte de la PCA»[42].

Pese a ello, algo hizo que Breen cambiara de opinión. En marzo de 1935 retiró repentinamente su aprobación y dijo que el guión era «sumamente peligroso». A Louis B.

Mayer le dijo que el guión no castigaba a Vronski lo suficiente. «Para nosotros sigue siendo un seductor que vive abiertamente con una mujer adúltera», y no hay «una indicación clara de que resulte condenado o castigado por su conducta». Breen exigió que se incluyera en el guión una afirmación de «un funcionario autorizado» que condenara a Vronski y le obligara a retirarse del ejército. Además, Breen se molestó por lo que él percibía como un «íntimo contacto físico» entre Anna y Vronski. Una escena que se desarrollaba durante el desayuno era especialmente inquietante, porque el público deduciría que los amantes «vivían juntos». No es que Breen no comprendiera los problemas de la MGM. «Sabemos —admitió— que la supresión de todas las escenas que muestran a Vronski y Anna tiernos y cariñosos y dándose besos puede afectar en cierta medida la calidad de la historia». No obstante, exigió una revisión[43].

Cuando Mayer le comunicó a Selznick el estallido de Breen, el productor se enfureció. Selznick ya había iniciado la producción, y Garbo tenía previsto viajar a Europa apenas terminara de rodar sus escenas. Nadie cambiaba los planes de Garbo. Selznick le dijo a Breen que su cambio de opinión hacía «peligrar una inversión de un millón de dólares» y podía dar como resultado «una versión totalmente viciada y amputada del clásico de Tolstoi»[44].

En una extraña visión del toma y daca de la producción cinematográfica en la era Breen, Selznick escribió un minucioso resumen de los cambios que había aceptado en los seis meses que duró la elaboración del guión. Selznick le recordó al censor que el trabajo había comenzado cuando «la exagerada y fantástica campaña» —palabras de Breen-estaba en su apogeo. Todo el mundo estaba «de lo más preocupado pensando hasta dónde podríamos llegar». Fue a causa de esa presión que Selznick consintió en eliminar toda sugerencia de que Anna tenía un hijo ilegítimo, y en que, a diferencia de la versión de 1927, en ésta los amantes no volverían a encontrarse al final. Selznick le recordó a Breen que ambos habían analizado en detalle el tema del adulterio y «usted estuvo de acuerdo en que, aunque la historia abordaba esa cuestión», en el guión «el adulterio se condenaba con suficiente energía como para satisfacer a cualquier código de moralidad»[45].

Después de todo, proseguía Selznick, el adulterio era el tema de la novela. Sin adulterio «nos quedamos sin argumento». Selznick defendió la escena del desayuno, que consideraba de una importancia esencial, y creía que en ella se presentaba el aspecto doméstico de la relación del modo menos ofensivo posible. Al fin y al cabo, «fue usted quien nos prohibió poner la escena en el dormitorio. Desafío a cualquiera a que me demuestre cómo filmar esta película» omitiendo toda referencia a la intimidad y al adulterio[46].

Por otra parte, Selznick sostuvo que a los dos pecadores se los castigaba consantemente a lo largo de toda la película. Una y otra vez el guión condenaba la relación. Vronski es apartado del ejército y reprendido por sus superiores, aunque ese elemento constituía «una violación» del texto de Tolstoi. La pobre Anna se suicida cuando toma conciencia de las consecuencias de sus pecados. Selznick estaba exasperado: «No sé hasta dónde puedo seguir cambiando si no quiero quedarme sin película»[47].

Por extraño que parezca, Breen le contestó dos días después señalándole que no tenía ninguna objeción que hacer al guión. Selznick siguió adelante con la película, y cuando Breen la vio a fines de julio, le dijo a Hays que Anna Karenina estaba «muy bien tratada» y que la PCA creía que sería «una película digna de atención»[48]. ¿A qué se debieron ese brusco cambio de opinión en diciembre y enero, y después la sorpresiva moderación de sus exigencias en marzo?

Aunque no hay ninguna prueba fehaciente, es muy posible que Breen haya querido utilizar el film para fortalecer su posición en Hollywood. Había soportado los ataques de Quigley y de la Legión de Chicago desde que en julio asumiera oficialmente su cargo. En diciembre, los legionarios de Chicago volvieron al ataque condenando cuatro películas aprobadas por Breen: Limehouse Blues, Men of the Night, The Firebirdy Hat, Coat and Glove. Breen recurrió al obispo Cantwell en busca de una segunda opinión católica. Después de ver las cuatro películas, el padre John Devlin, representante de Cantwell en la Legión, concluyó que no contenían nada «que justificara calificarlas de inmorales o indecentes»[49]. Cantwell se quejó al arzobispo McNicholas de que las clasificaciones de Chicago impedían a Breen hacer un trabajo eficaz en Hollywood.

El conflicto interno sobre lo que era y lo que no era inmoral alcanzó su punto álgido a principios de enero de 1935, cuando se presentó en Hollywood una delegación de sacerdotes encabezada por el obispo Sheil y el padre Dinneen, de la sección de la Legión en Chicago. Estos cruzados de la edad moderna estaban resueltos a sembrar el terror en el corazón de los infieles. Cuando la delegación apareció ante las puertas de la Twentieth Century-Fox y solicitó que le permitieran entrar, el estudio cedió. Mientras acompañaban a los sacerdotes por las instalaciones de la productora, éstos instruyeron a sus anfitriones sobre la necesidad de una mayor moralidad en las películas. Sin embargo, los legionarios de Chicago, convencidos quizá de su propia corrección moral, habían violado un acuerdo tácito en el seno de la jerarquía católica: habían invadido sin permiso el territorio de un obispo. A Cantwell la invasión de los legionarios de Chicago le enfureció.

Supuestamente en cumplimiento de una misión de investigación para el cardenal Mundelein, Sheil y Dinneen trataban en realidad de que Breen fuera suplantado por alguien más acorde con su visión de la moralidad. Quigley, aunque crítico de Breen, se dio cuenta de que si Chicago controlaba la Legión, la industria podría negarse a colaborar y, por tanto, advirtió al obispo McNicholas de que la delegación de Chicago era «hostil» hacia «lo que hemos estado intentado hacer»[50].

En Los Ángeles empezó entonces una partida de ajedrez; alfil contra alfil[51]. Cantwell y Mundelein se disputaron el control de la Legión. Cantwell tenía toda la ventaja. Breen aconsejó a Will Hays, que se encontraba en Hollywood, que ignorara la presencia del grupo de Chicago. Cantwell envió al padre John Devlin, su representante en la Legión, a discutir con los emisarios de Mundelein. Devlin le comunicó que Dinneen se pasó la reunión «maldiciendo el Código, las películas y a los productores», y también a Breen[52]. Cuando Devlin lo presionó para que se centrara en puntos concretos, Dinneen tuvo que admitir que no había visto ninguno de los films prohibidos, excepto Of Human Bondage. Entonces se vio obligado a reconocer también que era una tal Sally Reilly, secretaria del Consejo de Censura de Chicago y feligresa de su parroquia, quien otorgaba las clasificaciones. Devlin no se lo podía creer. El obispo Cantwell citó al obispo Sheil a su despacho, donde el visitante «fue amonestado por entrar en la diócesis», y le ordenó que regresara a Chicago en el tren de esa misma noche[53]. Cantwell escribió a todos los estudios disculpándose por el incidente y asimismo solicitó que en el futuro no se recibiera a ningún sacerdote que no presentara su autorización por escrito[54].

Después de la visita, Breen escribió que estaba «profundamente disgustado con la Legión de la Decencia»[55]. No obstante, Breen, Cantwell y su aliado en Cincinnati, McNicholas, fueron los claros vencedores. Los vigilantes de Mundelein salieron derrotados y la influencia de Chicago comenzó a disminuir. Aunque la Legión de Chicago continuaría calificando películas durante el año siguiente, otorgando de vez en cuando alguna «C», después del fiasco de Hollywood McNicholas estaba resuelto a despojar a Chicago de su competencia en relación con la revisión de los films. Los estudios observaron la batalla librada por Breen contra los católicos de Chicago. Que un obispo desacreditado fuera literalmente «expulsado de la ciudad» constituía un claro mensaje: si los estudios cooperaban con Breen y Hays, muy poco tenían que temer de la Legión.

Remozado por su victoria sobre los de Chicago, Breen estaba listo para enfrentarse a su otro crítico, Martin Quigley. Cuando Quigley fue a Hollywood a finales de febrero, Breen lo ignoró. Quigley señaló que este último «salía» todas las noches con gente del cine, y le dijo al padre Parsons que Breen —con una nueva casa, un mayordomo, tres coches y chófer— se había «hollywoodizado»[56]. Pasaron varias semanas antes de que ambos se encontraran para comentar las películas, y Quigley percibió una atmósfera de «resentimiento» durante la reunión. Cuando Breen se vanaglorió de haber conquistado Hollywood «sin la ayuda de nadie», Quigley se enfureció. Breen le reveló que había recibido una oferta de Universal Studios, dispuestos a pagarle mucho más que la miseria que le daba Hays (31.000 dólares). Quigley protestó diciéndole que esa oferta no era más que un soborno para que dejara el cargo de censor. Breen puso rápido punto final a la reunión[57], pues sentía que ya no tenía obligación de seguir doblegándose ante Martin Quigley.

Estos dos sucesos tuvieron lugar durante el rodaje de Anna Karenina. Es muy posible que Breen no haya estado haciendo otra cosa más que los cambios que él y Selznick habían acordado. Sabía que el tema era espinoso y, por tanto, podía prever que la Legión de Chicago condenaría el film debido al tema del adulterio. En cualquier caso, a mediados de marzo de 1935, Breen ya no sentía la necesidad de respetar ni a la Legión de Chicago ni a Quigley.

Anna Karenina, estrenada en septiembre de 1935, apestaba a indignación moral. Dejando a un lado todas las tramas secundarias de la obra de Tolstoi, la película se concentra en la relación entre Anna y el conde Vronski. Anna, que vive en San Petersburgo con su marido y su adorado hijo, hace un viaje a Moscú. Ella y Vronski (Fredric March) se encuentran por casualidad en la estación. Cuando Vronski se dispone a ayudar a su madre a descender del tren, la locomotora arroja una gran humareda. Cuando mira hacia arriba esperando encontrar a su madre, del humo emerge una diosa, Garbo. Los dos quedan estupefactos y, aunque no se pueda hablar de amor a primera vista, lo cierto es que se produce una inmediata atracción física entre esos dos seres tan hermosos, y el público lo percibe al instante.

El romance se desarrolla muy rápidamente. Anna y Vronski regresan a San Petersburgo, donde se siguen viendo en reuniones de sociedad. Anna trata de reprimir sus sentimientos, que sabe que están mal. Karenin, su marido (Basil Rathbone), un alto funcionario del Gobierno, advierte que Anna coquetea con el conde y en una enérgica reprimenda recuerda su indestructible creencia en «la inviolabilidad del matrimonio», así como los deberes y las responsabilidades de Anna en cuanto esposa y madre.

Inmediatamente después aparece la madre de Vronski advirtiéndole a su hijo que la sociedad desaprueba su relación con una mujer casada. Vronski hace caso omiso de esa advertencia y va a las caballerizas a prepararse para una carrera. Allí uno de sus camaradas del ejército le transmite un mensaje del general: «Si su nombre continúa vinculándose al de cierta dama, tendremos que pedirle que deje nuestro regimiento». Vronski estalla: si es necesario, renunciará.

Mientras los dos amantes prefieren ignorar estas advertencias «oficiosas», al público (el supuesto receptor del mensaje) le queda claro que la sociedad desaprueba ese romance. Si por casualidad alguien sale a comprar palomitas durante esa secuencia de cinco minutos, no debe preocuparse: el mismo mensaje se repite varias veces y de varias maneras a lo largo del resto del film.

Pese a todos los esfuerzos de la familia y los amigos para prevenir la tragedia, Anna y Vronski continúan viéndose. Todo aparece muy velado: no hay largas escenas de amor, no hay susurros ni promesas de amor eterno; de hecho, tal como lo pidió Breen, casi no hay contacto físico entre los dos amantes. Sin embargo, el público no duda ni un solo instante que la pareja está viviendo un romance. El comportamiento público de ambos se vuelve más audaz, lo cual da una idea de su comportamiento en privado, que no se muestra en pantalla. En una fiesta celebrada en un jardín, los amantes coquetean mientras juegan al croquet. Aunque creen que se están comportando discretamente, todos los invitados no hacen más que hablar de ellos. Cuando llega Karenin, una de las mujeres presentes lo lleva aparte y le advierte que la conducta de su mujer es indecente.

Más tarde, Anna y su esposo asisten a las carreras de caballos. El conde Vronski va a la cabeza cuando su caballo tropieza y cae. Durante un momento parece que el conde está gravemente herido. Anna se pone histérica, llora y se desmaya. Todo el mundo sabe por qué. Karenin se siente humillado por semejante exhibición de emociones por parte de su mujer. Ambos dejan el hipódromo inmediatamente.

Karenin y Anna discuten en el camino. Cuando llegan a su casa, Karenin llama a su mujer a su despacho para un enfrentamiento. Él está de pie, rígido, detrás de su escritorio, encaramado en cierto modo sobre Anna, que, dócilmente, baja la vista en señal de sumisión. Él es acartonado, formal, aburrido; ella, joven, vivaz y hermosa. Karenin le dice: «Creo en el matrimonio como un sacramento. No me considero con derecho a romper los lazos con los que nos ha unido un poder superior a nosotros». Más que hablar con su esposa, parece estar dándole un sermón, e insiste en que «la familia no puede romperse por un simple capricho, ni siquiera por los pecados de uno de los miembros del matrimonio». Karenin le pide que continúen unidos como si la transgresión de Anna no hubiera ocurrido nunca. De repente, Anna alza la vista y dice: «Pero, eso no es posible». Karenin replica: «Tiene que serlo». Anna le suplica: «Entonces, ¿no vas a darme el divorcio?». Karenin se mantiene inflexible: «¡Nunca! ¿Por qué debería hacerlo? ¿Para permitirte legalizar un pecado, para justificar tu conducta? Nunca. Nuestra vida debe seguir como hasta ahora». Cuando Anna le pregunta qué otra salida les queda, Karenin la amenaza con no dejarla volver a ver a su hijo. Anna debe escoger entre su papel de madre y esposa bendecido por Dios y aprobado por la sociedad y su papel de amante en una unión detestable para Dios y desaprobada por la sociedad.

La escena entera es muy católica: el matrimonio se describe como un sacramento bendecido por Dios y que jamás puede romperse. Un matrimonio infeliz no es una razón legítima para el divorcio o la transgresión sexual. Los sentimientos individuales tienen que reprimirse y la felicidad y la realización en este mundo, por pequeñas que sean, hay que encontrarlas en los papeles tradicionales. Si Anna se hubiera confesado, el sacerdote se habría hecho eco de las palabras de su marido. Esta escena marca el tono del resto de la película. Anna, a quien se le brinda una última oportunidad de redención, la rechaza y pagará esa renuncia con su vida.

En lugar de seguir el consejo de su marido, Anna y Vronski escapan a Italia. Al principio son felices, lejos de los desaprobadores ojos de la sociedad rusa. Los canales de Venecia son románticos, pero la vida en el exilio no es excitante. El amor que sienten el uno por el otro no basta para sostener la relación (otro mensaje inequívoco al público: la pasión se desvanece pronto, no seáis tontos). Ambos ansian regresar a Rusia: Anna para ver a su hijo; Vronski, para reanudar su despreocupada vida de militar. Cuando por fin regresan, descubren que siguen siendo unos exilados. Anna entra a hurtadillas en su casa para ver a su hijo, pero Karenin la echa. Vronski visita su antiguo regimiento, pero recibe el trato de un marginado. Anna, decidida a enfrentarse a la sociedad, pide que la dejen ir a la ópera. Vronski sabe que va a cometer un error fatal. Cuando Anna insiste, él la acompaña, pero se teme problemas inminentes. Apenas ocupan su palco empiezan los murmullos y las miradas reprobatorias. Cuando un hombre, algo ebrio, sonríe y se inclina ante Anna, su mujer le grita: «¿Cómo te atreves a saludar a esa mujer?».

Rechazados por la sociedad, los amantes se retiran al campo, pero se aburren pronto. Cuando Vronski recibe una carta en la que lo invitan a unirse a un grupo de «voluntarios» que se alistan en el ejército serbio para combatir contra los turcos, no deja escapar la oportunidad. Anna sabe que ése es el fin para los dos, pero no puede hacer nada para detenerlo. Pelean, y Vronski se marcha enfadado. Anna está destrozada. Abandonada por su amante, sin poder ver a su hijo ni volver a integrarse en la sociedad, va a la estación con la intención de reconciliarse con Vronski antes de que éste parta para el frente. En la estación lo ve, hablando con su madre y una joven y hermosa princesa. Anna sabe que su vida está acabada. Cuando el tren arranca, se queda en el andén y se arroja debajo de un tren que entra en la estación.

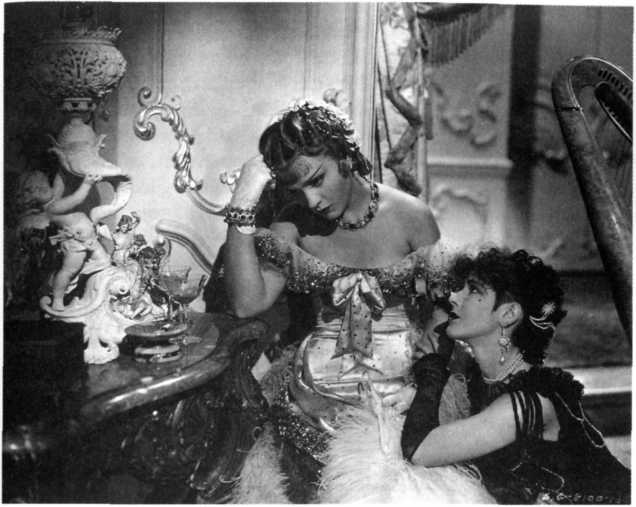

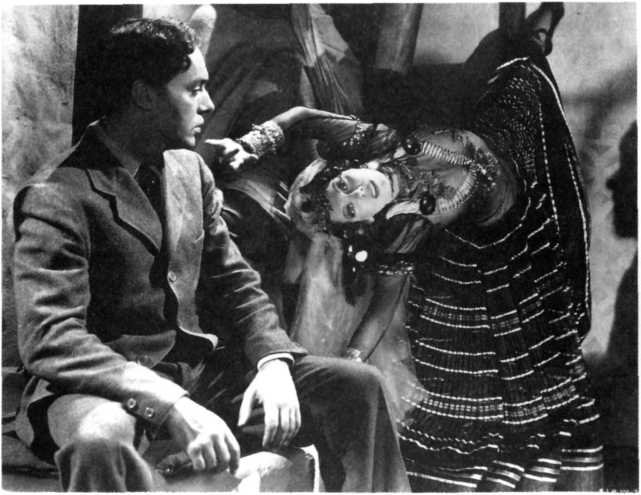

11. Greta Garbo y Basil Rathbone en Anna Karenina, de la MGM. Por cortesía del Museo de Arte Moderno. Archivo de fotos de películas.

Cuando se encendían las luces al finalizar la proyección, no había nadie entre el público sin un pañuelo en la mano. Garbo estaba trágica; su marido era un pesado insoportable; su amante, un canalla y un frívolo; la sociedad, cruel e indiferente mientras sus reglas no se violaban abiertamente. Era Anna la que moría; Vronski seguía vivo y, aunque confesara que mientras viviera cargaría con la culpa por la muerte de Anna, su confesión no dejaba de sonar falsa. Sin embargo, Breen insistía en que la película era un ejemplo de lo que debía ser la moralidad en cine. En Anna Karenina, a diferencia de las películas anteriores, el adulterio «se denunciaba con palabras y se condenaba con actos». Si bien Breen admitía que Karenin era frío y nada afectuoso, le pareció que ese rasgo era «una excusa insuficiente para que Anna olvidara su deber y violara vergonzosamente los votos que había hecho al casarse, abandonando a su marido y a su hijo para arrojarse a los brazos de su amante». Para Breen era evidente que el film establecía «la culpa de Anna», calificándola de «clara y evidente»[58].

A Breen le satisficieron especialmente los «discursos duros» de Karenin sobre «la santidad y la inviolabilidad del matrimonio considerado como un sacramento», pues le parecía que así el marido quedaba del lado moral del conflicto. Es posible que fuera acartonado y formal, pero no era, al menos a los ojos de Breen, un «hipócrita», como lo acusaba Anna[59].

Breen le subrayó a Hays que tampoco el adulterio se utilizaba para debilitar la respetabilidad del matrimonio; por primera vez en la historia del cine, «el vínculo matrimonial se defendía de manera positiva, al menos por aquéllos que se lo tomaban en serio». La atmósfera general de la película demostraba que Anna no disfrutaba «ni una sola hora de felicidad total». Convencido de que todos estos factores hacían de Anna Karenina una película inofensiva, Breen estampó para la MGM el sello número 1015 [60].

Probablemente Breen no advirtió las breves, aunque significativas, frases con las que Anna defendía su conducta. Es justo suponer que la mayoría de las mujeres que en 1935 vieron la película se solidarizaron con el sufrimiento de Anna. Cuando Karenin reprende a Anna por primera vez, termina su sermón diciéndole que lo hace por su propio bien y que, por cierto, la ama. Anna le replica ásperamente: «Tú no me quieres. Tú sólo quieres las apariencias y una buena posición». En la segunda confrontación, después de que él la tratara como si fuera una niña, ella lo mira con desdén y dice: «Pase lo que pase, yo sólo sé una cosa: que tú siempre tendrás razón». Karenin no la deja seguir hablando. El honor ha de mantenerse a toda costa, le dice. Anna se defiende: «¡Tu honor! Tu egoísmo, tu hipocresía, tu egocentrismo, tu posición social, eso es lo que hay que mantener. Nunca me has considerado un ser humano». «¿A COSTA DE QUÉ?», le grita Anna. Karenin, frío e indiferente como siempre, le dice: «Debo marcharme. Tengo una cita en el Ministerio». Todas las mujeres del público a las que sus maridos trataban como ciudadanos de segunda, casadas con tiranos poco afectuosos que dictaban las normas de la casa en lugar de discutirlas con ellas en pie de igualdad, comprendían las motivaciones de Anna. Tal vez no aprobaran el adulterio, pero se solidarizaban con Garbo, no con Rathbone. Hasta Harrison’s Reports señaló, con cierta incomodidad, que el público simpatizaba con el personaje de Anna[61].

En cuanto a los méritos artísticos de la película, la opinión de la crítica estuvo dividida. Al Nation le pareció «anodina» y criticó la versión estampada «con el sello de pureza» impuesta al público por la Oficina Hays; advirtió a sus lectores que la película sólo tenía valor «como pieza de museo»[62]. «Garbo peca, sufre y muere», escribió el crítico Andre Sennwald para el New York Times, para quien el film era «digno y cumplía su objetivo»[63]. Graham Greene sólo vio «culpa, desgracia y pasión»[64]. Debería encantar «a los millones de cineadictos que nunca han oído hablar de Tolstoi», escribió Time [65]. Para el crítico de Los Angeles Robert Greene, el mensaje moral de la película era «obsoleto». «En la proyección anterior al estreno», escribió, «presenciando el calvario de Anna había muchas parejas que viven felices sin casarse y a las que de ninguna manera se las ha castigado con el ostracismo social». Cuando a Garbo la expulsan de los círculos sociales tras abandonar a su marido y a su hijo para marcharse con Vronski, «el comportamiento de la sociedad resulta verdaderamente anticuado»[66].

Sólo a la Legión de Chicago Anna Karenina le pareció «indecente», y condenó el film «por razones éticas». Our Sunday Visitor, el semanario católico nacional que apoyaba las clasificaciones otorgadas por Chicago, pidió que la película «se boicoteara no sólo en Chicago», sino también en todos los lugares en que se exhibiera[67]. El obispo Sheil, aún resentido por el recibimiento que le había brindado Cantwell en Los Angeles, escribió una carta a todos los sacerdotes de la diócesis de Chicago en la que condenaba a Hollywood y les pedía que denunciaran el film[68].

Breen comenzó a recibir cartas de católicos de Chicago que protestaban por su aprobación. «Todo esto pone aún más de manifiesto la flagrante injusticia que caracteriza a lo que ocurre en Chicago», se quejó Breen al padre Devlin[69]. Breen decidió intervenir cuando la MGM y la Asociación de Exhibidores de Chicago se quejaron de que las clasificaciones de la Legión perjudicaban sus negocios en esa ciudad. A fin de juzgar la película, Breen organizó un «jurado» compuesto por cinco sacerdotes de la zona de Los Angeles y presidido por el padre Devlin. Tras la proyección, el jurado concluyó que Anna Karenina «no era indecente ni inmoral, ni inadecuada para nadie»[70].

Entre tanto, el padre Devlin había preparado un largo informe para el obispo Cantwell sobre las actividades de la PCA bajo Breen y el impacto de las clasificaciones de la Legión de Chicago sobre la industria. Devlin le dijo a su obispo que la PCA había rechazado de plano sesenta y seis libros y guiones, y había obligado a Hollywood a incorporar «valores morales compensatorios» en muchos otros. Asimismo, se había negado a estampar su sello de pureza en películas que consideraba ofensivas, como Ann Vickers, The Song of Songs, Blood Money y Scarface, todas ellas estrenadas antes de que Breen ocupara su cargo. En resumen, Devlin le dijo a Cantwell que la aplicación del Código por parte de Breen y la PCA había mejorado espectacularmente la calidad moral de las películas[71].

No obstante, en su informe añadió que Chicago había «considerado condenables» algunas películas aprobadas por la PCA sin justificar el porqué de tal calificación. Devlin creía que Chicago condenaba películas sin que las viera ningún sacerdote, y que si se permitía que esa situación se prolongara, la Iglesia dejaría de contar con la colaboración de Hollywood. «La moralidad —escribió Devlin— es cuestión de geografía», e insistió en que las películas saneadas por la PCA eran «más limpias», que el crimen «había sido despojado de bravuconadas», que los estudios cooperaban más, que «el gusto del público había mejorado», que la religión se trataba con respeto y que «se había evitado la censura federal»[72]. Devlin predijo que si Chicago continuaba calificando películas, Hollywood volvería a adoptar la misma actitud que tenía antes de la llegada de Breen. Recomendó encarecidamente que se creara en Nueva York una oficina de ámbito nacional, y que todas las proyecciones previas al estreno estuvieran a cargo de la señora Looram y su Federación Internacional de Antiguos Alumnos Católicos (IFCA)[73].

A Cantwell le picó entonces la curiosidad. El buen obispo decidió que ya era hora de ir al cine y seleccionó una película prohibida por los sacerdotes de Chicago: Barbary Coast, una producción de Sam Goldwyn dirigida por Howard Hawks, con guión de Ben Hecht y Charles MacArthur, basado en The Barbary Coast, un best-seller de Herbert Asbury, publicado en 1933. Los protagonistas del film eran Miriam Hopkins, Edward G. Robinson y Joel McCrea. Era un film lleno de chistes, insinuaciones sexuales, mesas de juego trucadas, mujeres hermosas y violencia.

En California, desde los primeros días de la fiebre del oro hasta el terremoto de 1906, la Pacific Street de San Francisco, entre Kearney y Montgomery, había sido «el espacio más famoso de iniquidad» del mundo. Personajes reales como Shanghai Kelly, Cowboy Maggie, Calico Jim y Mother Bronson poblaban los burdeles, los garitos y los antros de esa costa bárbara». En su novela, Asbury los había hecho revivir con gran riqueza de detalles. Aunque el lugar en que transcurría la acción era infame, un crítico señaló que Asbury «se había entregado a la tarea con encomiable seriedad y hasta una especie de piedad erudita». No obstante, cuando Goldwyn anunció que iba a producir la versión cinematográfica, Harrison’s Reports advirtió a los exhibidores que se trataba de «uno de los libros más obscenos, perversos y degradantes que jamás haya sido llevado a la pantalla»[74]. Reports predijo que, por mucho que Goldwyn depurara la novela, daría a los críticos la impresión de que «los productores viven esperando la oportunidad de volver a lo mismo de siempre, de que, en cuanto desaparezca la presión pública, los productores volverán a revolcarse en el fango»[75].

El Better Motion Picture Council, de Cincinnati, coincidió con Harrison’s Reports y le hizo saber a Breen que protestaría contra cualquier película basada en ese libro, «por más desodorizada» que estuviera[76].

Breen y Hays temieron que una película ambientada en Barbary Coast, sinónimo de burdeles y gente de mal vivir, provocaría una conmoción entre los guardianes de la moral de todas las creencias. Hays se obsesionó sobre todo con el título, que consideraba «peligroso»[77], e instó a Goldwyn a que «abandonara» el proyecto, amenazándolo primero y rogándole después que cambiara el título. El productor se negó. Todo lo demás, sin embargo, estaba abierto a la negociación[78].

Según Howard Hawks, el director del film, él, Hecht y MacArthur elaboraron juntos el guión:

Nos reuníamos en una habitación a trabajar durante dos horas y luego jugábamos una hora al backgammon. Después volvíamos a empezar, y uno de nosotros representaba a un personaje y otro, a otro personaje. Leíamos nuestros diálogos, y nuestro objetivo era eliminar a los demás[79].

Pero no consiguieron eliminar a Breen, que esta vez no le pidió nada a Goldwyn, sino que se limitó a rechazar de plano el primer borrador, que leyó en agosto de 1934. «Toda la historia reposa en una atmósfera de sordidez y una moralidad dudosa», le dijo al productor[80].

Los seis meses siguientes Breen y Hays vigilaron de cerca el proyecto. Hays se reunió con Goldwyn en uno de sus habituales viajes a Hollywood, y Breen revisó los borradores del guión, cada vez más despojados de sexo «ilícito», aunque continuaban escandalizando al censor por ser «demasiado duros y brutales»[81]. Poco a poco el guión fue dejando de ser una historia de un barrio de San Francisco donde los hombres iban a buscar el placer en la bebida, las prostitutas y el juego, para convertirse en una típica historia de amor de Hollywood en la que una pareja (Hopkins y McCrea) se enamora en un entorno insólito. El malvado era Edward G. Robinson, que prolongaba en el gangster de Barbary Coast su imagen de «tipo duro». Breen quedó encantado con el nuevo rumbo tomado por el guión, y le dijo a Hays que «definitivamente ya no se trataba de la historia que nos preocupaba hace meses». Le dijo a Hays que se había convertido en una historia de amor «entre una chica buena y decente y un joven sentimental». Aunque la «costa bárbara» sirve como trasfondo para el argumento, «no hay sexo, no hay detalles desagradables del mundo de la prostitución» y, lo que era aún más importante, la película «posee un valor plenamente compensatorio»[82]. Breen le dijo a Charles MacArthur que el film era «la película más sutil e inteligente de cuantas he visto en muchos meses». Hecht, en cambio, no estaba de acuerdo. El film no le gustaba y además le repugnaba todo el proceso de limpieza a que se había sometido la novela: «Miriam Hopkins llegó a Barbary Coast y se puso a dar vueltas como una confundida chica Goldwyn»[83], escribió más tarde[84].

El obispo Cantwell disfrutó cuando fue a ver Barbary Coast acompañado de cuatro sacerdotes, y a ninguno de ellos le pareció inmoral. Tampoco recibió ese calificativo de ningún crítico. Para Time, la película padecía de «una penosa falta de inspiración»[85]. Al New York Times le pareció entretenida, pero sospechó que a Hecht y MacArthur los habían tenido que «maniatar cuando al final rescatan el amor puro de semejante albañal»[86]. Scholastic, una revista dirigida a la juventud norteamericana, recomendó el film «por su excelente ambientación y por la presentación de personajes de los días de los buscadores de oro»[87]. Hasta Harrison’s Reports admitió a regañadientes que la película «no desmoralizaría a ningún adulto»[88]. Canadian Magazine tranquilizó al público canadiense diciendo que la película «no tenía nada que ver con la “Costa” barata y de mal gusto» de la novela de Asbury[89]. Newsweek señaló lo mismo a sus lectores: la versión de Goldwyn no podría haberse filmado en Argentina porque los sudamericanos acababan de aprobar una ley que impedía a los productores cinematográficos «comprar los derechos de un libro, tirar el argumento a la basura y usar solamente el título»[90]. La prensa especializada hizo un comentario aún más mordaz: Hollywood Reporter elogió a Breen y subrayó que solamente «un intolerante» o «un fanático» podía tener algún motivo para prohibir Anna Karenina o Barbary Coast.

Esa afirmación apuntaba directamente a Chicago, donde el Consejo de Censura había acatado la clasificación de la Legión y amenazaba con la prohibición absoluta de la película en la ciudad. Goldwyn se enfureció. Breen le dijo a Hays que «hubo un momento en que Goldwyn acarició la idea de dirigirse a Chicago, contratar allí un ejército de abogados y llevar a juicio al Consejo de Censura, a la Legión de la Decencia y a todo el que le saliera al paso»[91]. Breen, como era habitual cuando apoyaba una película, colaboró estrechamente, respaldado por Cantwell, con los censores de las distintas ciudades. Con sólo recortar algunas escenas, Breen consiguió abrir el mercado de Chicago, permitiendo que los habitantes de esa ciudad —al menos, los no católicos— vieran Barbary Coast, y de ese modo logró tranquilizar a Goldwyn.

En noviembre de 1935 ya estaba claro que las diferencias de opinión en el seno de la Iglesia católica amenazaban la existencia del movimiento de la Legión. En Hollywood, Breen había sido eficaz a la hora de imponer una nueva moralidad a los productores. Hays había apoyado al nuevo censor, e incluso llegó a pedirle que fuera más estricto. Breen le obedeció, pero no consiguió satisfacer a la Legión de Chicago. Cuando los obispos se reunieron en Washington, D.C., para su encuentro anual, el cine figuraba otra vez en el orden del día.

El arzobispo McNicholas abrió el debate. La Iglesia, dijo, había conseguido mejorar durante el último año el contenido de las películas de Hollywood. En su opinión, la Production Code Administration había sido un éxito, pero cada vez era más evidente que las listas de películas «blancas» y «negras» amenazaba con dividir al movimiento católico. McNicholas instó a los obispos a que olvidaran sus diferencias personales y aprobaran una única lista que sirviera de guía a todos los fieles. Para él era esencial que en dicha lista se siguieran incluyendo las películas condenadas o «negras». Cantwell estuvo de acuerdo pero se despachó a gusto sobre la cantidad de películas que sus representantes en la Legión consideraban aceptables y que Chicago había condenado. Cantwell dijo a los demás obispos que había visto Barbary Coast y que no le había parecido inmoral, e hizo también hincapié en que era fundamental que la Iglesia dispusiera tanto de unas normas unificadas como de una lista única[92].

El cardenal Mundelein, que para entonces debía de estar echando chispas, comunicó que Chicago dejaría de publicar una lista de películas para la Legión porque ellos «en general no eran» apreciados fuera de su archidiócesis. Los obispos Gallagher, de Detroit, y Curley, de Baltimore, hablaron en defensa de la lista de Chicago y presentaron mociones para que esa ciudad continuara confeccionando las listas «oficiales» de la Legión, pero sus propuestas no fueron aprobadas. McNicholas y Cantwell presionaron para que se abriera en Nueva York una sucursal de la Legión, y para que en esa oficina se procediera a valorar las películas con los criterios aceptados por los católicos. Ambos sostuvieron que era de fundamental importancia que Nueva York desempeñara esa función, porque la mayoría de las películas se estrenaban primero en esa ciudad. Eso permitiría ver los films allí y publicar las clasificaciones antes de que se estrenaran en el resto del país. Tras una prolongada discusión, los obispos convinieron en abrir una oficina de la Legión Nacional de la Decencia en Nueva York, supervisada por el cardenal Hayes; asimismo decidieron que las clasificaciones concedidas por la nueva oficina constituirían la lista «oficial» que debía aparecer en todas las publicaciones católicas[93]. Como prueba de su compromiso tendente a purificar las películas, los obispos aprobaron un crédito de 35.000 dólares destinado a financiar la oficina de la Legión Nacional (la palabra «nacional» se empleó específicamente para distinguirla del Consejo de Chicago de la Legión de la Decencia).

McNicholas negoció con cuidado el sosegado traspaso de competencias de Mundelein a Hayes. Chicago acordó que su última lista sería la emitida el 31 de enero de 1936, acompañada de una «declaración apropiada» en la que se anunciaría la creación de la Legión Nacional. Nueva York publicaría su primera lista en febrero de ese mismo año.

Desde el punto de vista administrativo, la oficina de la Legión Nacional operaba fuera de la Catholic Charities Office de Nueva York, bajo la dirección del padre Eduard Robert Moore. El cardenal Hayes nombró secretario ejecutivo al padre John Daly, párroco de la iglesia de San Gregorio (Nueva York) y profesor de psicología en St. Vincent’s College. Daly, que no sabía nada de cine, iba a necesitar todos sus conocimientos de psicología para manejar la Legión de modo tal que satisficiera tanto al cardenal Mundelein y sus partidarios como al arzobispo McNicholas, al obispo Cantwell, a Will Hays, Martin Quigley, Joe Breen y a los magnates del cine.

La tarea de determinar los valores morales de las películas se delegó en la Federación Internacional de Ex-Alumnas Católicas (IFCA). En 1922, y bajo la dirección de la señora de Thomas A. McGoldrick, la IFCA había creado una Oficina del Cine, guiada por la filosofía defendida por Will Hays: «Alabar lo mejor e ignorar el resto». Durante doce años, las mujeres habían publicado reseñas de buenas películas, instando a los católicos a que las apoyasen. Los films que ellas consideraban vulgares, de mal gusto o inmorales, sencillamente los ignoraban. En 1934 más de un centenar de mujeres —divididas entre un grupo de la Costa Este, bajo la dirección espiritual del reverendo Francis X. Talbot, y un grupo de la Costa Oeste, dirigido por el reverendo John Devlin— se dedicaron a reseñar películas. La señora Looram recopilaba esas críticas y las publicaba en el Brooklyn Tablet, en una columna periódica que posteriormente reproducía la mayoría de las publicaciones católicas. Asimismo, dichas reseñas eran trasmitidas por una red radiofónica con más de veinticuatro emisoras.

Cuando estalló la crisis de la Legión, a las mujeres de la IFCA se las hizo a un lado, y los sacerdotes, a la manera típica del clero, ocuparon su lugar. A la organización se la etiquetó de «títere de la Oficina Hays», y su negativa a confeccionar listas negras de películas condenadas se consideró una carta blanca dada a la industria para que continuara produciendo películas «inmorales». Sin embargo, en 1936 los obispos habían vuelto al punto de partida. El padre Devlin presionó a Cantwell y a McNicholas para que la IFCA recuperara su papel de órgano censor oficial para la Liga Nacional de la Decencia, y los obispos dieron su aprobación en la reunión de noviembre. Las mujeres fueron rehabilitadas después de que aceptaran incluir una categoría de películas condenadas en sus reseñas[94].

Para evitar los problemas ocasionados por las listas de Chicago, la Legión Nacional de la Decencia y la IFCA volvieron a definir el sistema de clasificaciones aplicable a las películas. Chicago tenía tres clasificaciones:

A: «Sin objeciones».

B: «Considerada más o menos objetable en algunas partes debido al grado de provocación, vulgaridad, complejidad o falta de recato; ni aprobada ni rechazada».

C: «Condenada por indecente e inmoral; no apta para la exhibición pública»[95].

La Legión Nacional añadió una nueva categoría, lo que dio a los examinadores más margen a la hora de juzgar las películas, a la vez que dejaba la polémica categoría de «condenada» a las pocas películas consideradas —para utilizar una expresión moderna— carentes de «valores sociales redentores». La nueva clasificación de la Liga Nacional comprendía las cuatro categorías siguientes:

A1: «Sin objeciones; apta para todos los públicos».

A2: «Sin objeciones; apta para adultos».

B: «Parcialmente objetable».

C: «Condenada»[96].

Esta división en cuatro categorías era importante en varios aspectos. En primer lugar, reconocía que no todas las películas tenían que ser aptas para niños. Al dividir en dos la categoría de «apta», la Legión Nacional podía considerar aptas solamente para adultos películas como Anna Karenina o Barbary Coast, sin tener necesariamente que aprobarlas para los niños. La decisión de si los adolescentes podían o no ver películas clasificadas «A2» recaía sobre los padres. Fue un paso importante, porque la mayoría de las películas producidas por los estudios de Hollywood y aprobadas por Breen caerían a partir de entonces dentro de uno de esos dos subgrupos. La tercera clasificación se mantuvo deliberadamente ambigua: los films «B» se definían como aquéllos que contenían una o más escenas, o temas, que algunas personas podían considerar objetables pero que, en opinión de los censores, no eran totalmente inmorales, obscenas o corruptoras. Si la Legión consideraba que el balance general de una película era positivo, le otorgaría una «B», permitiendo así que cada católico decidiera por sí mismo si sería o no pecaminoso asistir a su proyección[97]. La «C» se reservaba para las pocas películas consideradas peligrosamente «inmorales». Martin Quigley desempeñó un papel crucial en la elaboración de las nuevas definiciones dadas a las distintas clasificaciones.

Este espectacular cambio en los criterios de la Legión, que daba a los estudios mayor flexibilidad para tratar temas adultos, no pasó inadvertido en Hollywood. En febrero de 1936, la Liga Nacional de la Decencia hizo públicas sus primeras clasificaciones. Modern Times, de Charles Chaplin, recibió una «A», pese a contener «unas cuantas vulgaridades»; Desire, con Marlene Dietrich, se aprobó para adultos, pese a «unos besos largos y ciertos comentarios provocativos»; e incluso Wife vs. Secretary, con Jean Harlow, recibió la aprobación de las mujeres católicas. No se condenó ningún film, aunque algunos fueron colocados en la categoría «B»: The Walking Dead, porque, siguiendo la moda Frankenstein, daba a entender que el loco doctor (Boris Karloff) creaba vida en su laboratorio, y Mr. Cohen Takes A Walk, porque un muchacho judío y una muchacha irlandesa eran casados «primero por un sacerdote y luego por un rabino»[98], mientras que la Iglesia católica no propiciaba los matrimonios interreligiosos.

La clasificación «B» también se otorgó a una película que contaba la historia de «una prostituta que, para evitar ser castigada por un asesinato que había cometido en defensa propia, se marcha a Alaska, donde se convierte en líder evangelista, si bien más tarde decide regresar a San Francisco para ser enjuiciada». La reseña señaló que los diálogos de la heroína estaban llenos de dobles sentidos, pero en general consideró que eran «inofensivos». Los católicos podían ver el film si lo deseaban; para la Legión, Klondike Annie no era «inmoral». Esta clasificación enfureció a muchos seudo-censores e hizo reír a otros. Los espectadores volvieron una vez más a colapsar las taquillas para ver a Mae West moviendo las caderas y para oír sus ocurrencias.

La Paramount había previsto que Klondike Annie tendría problemas de censura. Se trataba de una visión satírica de una prostituta que se vuelve benefactora religiosa. En junio de 1935, mucho antes de que el estudio estuviera listo para iniciar la producción, el ejecutivo John Hammell telefoneó a Will Hays para que revisara los principales aspectos del argumento. La época, le dijo Hammell a Hays, era la fiebre del oro de 1898, en Alaska. La historia comenzaba en Shanghai, donde West trabajaba de «croupier-chica de alterne» en una casa de juego dirigida por un rico e inescrupuloso mandarín. Cuando éste intenta violarla, West defiende su «honor» y lo mata. Obligada a huir de China, reserva un billete en un barco con destino a Alaska. Naturalmente, durante la larga travesía del Pacífico, el capitán se enamora de ella, que ahora se ve obligada a esquivar los ataques del marino. El capitán descubre su pasado y amenaza con entregarla si no «coopera».