Una brisa sedosa me echó el pelo hacia atrás al arrancar, en un atardecer que se tornó de forma repentina en un color rosa intenso, y en pocos minutos pasó al negro. Como un presagio, se había vuelto a ir la luz, y las estrellas competían en luminosidad con una luna redonda que amenazaba con estallar. En un instante de lucidez, tuve la certeza de que aquella calamidad era el resultado lógico de una vida irracional, la que había iniciado mi padre al pagar a políticos corruptos, una vida de locos, porque cada vez estaba más convencida de que todos nos habíamos vuelto locos en aquella ciudad maldita.

Íbamos hacia un templo vudú perdido en el campo, cerca del poblado de Gaman, hacia la frontera dominicana, territorio seguro según Mamá Cloe. Allí nadie nos conocería, y el sacerdote, el hungan, un amigo suyo, no pondría ningún reparo en practicar en la ceremonia un par de variantes con mi hermano, sentado como un fantoche en el asiento de atrás junto a Silví.

Esa fue la última vez que reflexioné sobre lo que íbamos a hacer. Una vez tomada la decisión, no era razonable pensar más, solo esperar que ocurriese un milagro.

Llevó más de una hora conducir por carreteras de tierra. Kilómetro a kilómetro nos acercábamos a nuestro objetivo, sin ver luces tras nosotros. Nadie nos perseguía.

Si algo teníamos claro era que con toda seguridad caeríamos en manos de los loas..

Al final del trayecto, el redoble rítmico de los tambores vudú logró sacarme de mi ensueño.

***

La luna proyectaba una luz escarchada, disfrazada por las ramas de los árboles, de tal forma que bañaba las paredes de troncos de madera impregnándolas de una pátina espectral. Así visto, el humfor parecía una especie de establo inundado de sombras, un corral de techo de brezo del que sobresalía un poste enorme.

La cadencia rítmica avivó mi curiosidad, como si los golpes de tambor se pasearan por mis conductos nerviosos y activasen algún resorte en mi cerebro. Bajamos del coche y me detuve a observar a la mambo. Estaba radiante, no radiante de alegría, o de ilusión, parecía como si una corriente eléctrica le estuviese recorriendo el cuerpo. Aquella era otra mujer, la dulce Mamá Cloe había desaparecido. Silví simplemente callaba y, a pesar de su pequeño tamaño, sostenía en el aire a mi hermano.

Aún tuve un último aliento a favor de la huida, pero me entregué a lo práctico: el traslado de Hugo al templo vudú.

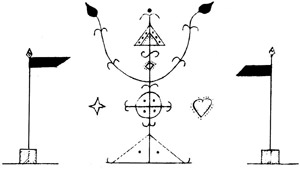

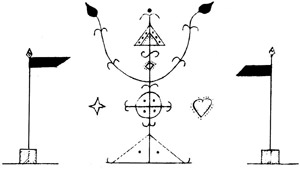

El interior era amplio, un bohío rectangular al que habían adosado un altar dotado de diversos objetos rituales: cuencos de distintos tamaños, cántaros, estampas de santos, serpientes disecadas, una piedra caída del cielo, un enorme machete, banderas, y botellas, muchas botellas rellenas de líquidos. A la derecha, los tambores vudú, y presidiendo el altar colgaba una sábana con un dibujo sinuoso similar al de la bolsita que encontré en el traje de mi padre.

Había algo en esa otra flor vudú que me obligó a detenerme en ella.

Hubiese jurado que escondía algunos elementos similares a la que hallé aquella noche lluviosa. Desde luego, no era el mismo dibujo, pero había algo en él que me hipnotizó.

Mi obsesión por ese veve hizo que Mamá Cloe viniese hacia mí para asegurarme que esa no sería la única ofrenda. El ritual estaba dedicado en esa ocasión a Damballa Wedo, un loa rada, deidad de los ríos, padre del agua y de la vida, un benevolente espíritu materializado en una serpiente verde, puente entre la lluvia y el mar a través del arco iris, convertido en culebra arqueada.

—Su esposa, la diosa Aida Wedo, siempre me atiende —proclamó sin recato—. A ella le pediré que me traiga el alma de tu hermano.

En esa noche caliente, un escalofrío helado me recorrió la espalda.

La sacerdotisa se empeñó en darme una conferencia acerca del panteón vudú. Me habló de Legba, el intérprete de los dioses, un loa sin el cual los seres humanos no podrían comunicarse con ellos, y por eso, era importantísimo no ofenderle, porque si no, retiraría su llave al mundo espiritual. Legba era el guardián de los cruces de caminos, lugares propicios para la práctica de las artes mágicas.

—¿Y cómo sabe uno si Legba le visita?

—Siempre se revela con brutalidad. El que recibe a Legba cae al suelo maltrecho, como el que recibe un rayo. Pero no te preocupes, no suele montarse en nadie que no le llame. Hay que invocarle para que acuda.

Continuó hablando de Sogbo, el loa que arroja sobre la tierra las piedras que se ponen sobre el altar, peñascos que me parecieron meteoritos. Luego habló de Agaú, el dios de la tempestad, de la naturaleza desbocada, a quien hay que rogarle que no desate su fuerza implacable en los huracanes. Y de ahí pasó a Ogú, cuya debilidad eran las mujeres hermosas, y a Ezili, el espíritu marino que representaba a los dones femeninos, una diosa amiga del lujo y del placer, un loa sensual como ninguno. Me habló también de Krabinay, de Loko, de Azacá, de Ti Jean, de Fleurizon, de Ayizan, y de otros muchos. Y al cabo de un rato adoptó una curiosa expresión.

—Todos son loas rada, en general buenos y compasivos. Por el contrario, cuídate de los loas petro..

La miré confundida.

—Guedé Nibo, Guedé Mazacá, Congo Zandor, Simbi, Clairmé, Jean Petro, Bosu Trois Cornes, Maitre C, Similor, Marinette, a ninguno de ellos le lleves la contraria, jamás te enfrentes a ellos, y tampoco a cualquiera que lleve el nombre del barón.

La volví a mirar desconcertada.

—Barón La Croix, Barón Cimitiere, vamos, el que todo el mundo conoce, el Barón Samedi, el rey del cementerio. Muchas caras para el mismo todopoderoso de las almas perdidas.

Acomodamos a Hugo en una silla apoyada contra la pared. La gente llegaba en tropel. Todo el que entraba me miraba, y luego pedía explicaciones al sacerdote, un hungan altísimo vestido con una túnica de alegres colores.

Oí balidos entrecortados, animales encerrados en una sala anexa. Probablemente estábamos en su corralón de día, un lugar que nosotros habíamos ocupado para la ceremonia. Busqué a Silví y no la encontré, ni tampoco a Mamá Cloe, tal vez confundidas entre tantas personas. Eché un ojo a mi hermano y fue en ese momento cuando me asusté al escuchar un estruendoso redoble de tambores, el mismo ritmo de antes pero aumentado hasta niveles irresistibles. Aquella gente comenzó a brincar, a moverse, a bailar exhibiendo sus cuerpos fibrosos, un contoneo imposible para mí. El hungan gritó algo y encendió aún más el ambiente, el de unos adeptos que comenzaron a mostrar signos evidentes de alienación, de histerismo, y pude ver toda clase de cabriolas inverosímiles, saltos espasmódicos, violentos giros, pérdidas de equilibrio, desvanecimientos, un auténtico cuadro clínico de histeria, personas rígidas como el poteau mitán que sostenía aquella gigantesca choza. Una mujer cayó al suelo agitando su pecho convulsivamente, la respiración anhelante, revolcándose en un sudoroso abandono, con la lengua fuera de su boca. Traté de asistirla, me acerqué a ella, y noté una mano que me cogía por el brazo: la enorme mano de Mamá Cloe. Me dijo que no debía tocarla, que nadie debía tocar a un ser humano cuando un loa se ha montado en él, y me pidió que me limitara a observar y comprender lo que estaba ocurriendo. Y tenía razón, la mujer se levantó de un salto y comenzó a hablar soltando cosas que nadie entendía. El sacerdote se acercó gritándole. Los redobles de tambor se aceleraron y la mujer, poseída, vibró como un alambre, escupió al suelo, volcó sus ojos hacia atrás y luego cayó exhausta. La mambo me dijo al oído que alguien había practicado un wanga sobre ella, que llevaba meses de mala suerte, su hija se encontraba al borde del suicidio porque ningún hombre la miraba desde hacía tiempo, y continuamente entraban en su casa gallinas extraviadas.

—Nada de eso es extraño —grité entre el gentío—. Las gallinas son buenas para el sancocho.

—¡No te rías, niña! A las gallinas desconocidas que entran en casa hay que cortarles el cuello y dejarlas inmediatamente en un cruce de caminos.

La miré extrañada.

—Son envíos —afirmó la mambo.

El ritmo se aceleró aún más y la pobre mujer, poseída, comenzó a echar espuma por la boca, cayó de nuevo al suelo y recibió varias sacudidas. Creí que se moría, pero contra mi pronóstico, terminó levantándose como si tal cosa. Su cara era sonriente cuando me acerqué a ella, incluso parecía una mujer feliz.

Luego, la gente comenzó a cantar.

Damballa, m renmen w

Damballa, mèsi

Kiyès ki Papa’w?

Nous p’vini.

Vi caer más gente, hombres fuertes como robles derrumbados por una fuerza invisible, mujeres dobladas por el peso de algún encantamiento, personas maltrechas que imploraban ayuda, y al cabo de lo que me pareció una eternidad, el hungan fue impartiendo alguna suerte de alivios a unos y otros. Una mujer se calmó nada más mirarla, se levantó del suelo y se puso a repartir besos. Otra anciana vestida con unos trapos rojos se los estaba arrancando cuando el hombre se le acercó y le puso la mano en la frente. Sus ojos dejaron de estar en blanco, la mujer volvió a la vida y se encaramó al sacerdote con gestos de agradecimiento. Lamenté haber perdido de vista a Hugo. Giré y fui en su busca. Tuve que apartar decenas de cuerpos convulsos. Creí por momentos que se lo habían llevado. Con esfuerzo conseguí llegar hasta el fondo y respiré al ver que seguía allí, con su ya tradicional tez pálida, y fue ahí cuando me pregunté por qué no me entregaba yo a ese frenesí. No tenía nada que perder. En el fondo, yo también era haitiana, y si aquello resolvía el problema de mi hermano, debía al menos intentarlo.

Me acerqué al altar y comencé a dejarme llevar, me apetecía bailar al son de unos ritmos que sacudían mi alma, y en tan solo unos minutos me sentí como un fumador de opio, soñando que me apoderaba de las estrellas.

Mamá Cloe sacudía los hombros y las caderas con una contundencia que yo no podía reproducir.

Más tarde se situó detrás del altar y levantó una mano, le hacía señas a alguien. El ritmo de los tambores varió y la puerta de la sala de los animales se abrió, dejando paso a una procesión de mujeres vestidas de blanco y cintas rojas en la cabeza. Portaban una cabra negra a la que habían adosado un veve en honor al loa al que iban a ofrecer su espíritu. Inmediatamente me di cuenta de que los animales no estaban allí de adorno, ni ese era su corral. Simplemente, estaban allí para morir. La mambo colocó a la cabra en el altar; la acarició repetidas veces y la miró a los ojos durante unos segundos, al cabo de los cuales se escuchó un largo balido, tan largo y pronunciado que me erizó el pelo.

Un suave redoble de tambor anunció algo inminente. Silví dirigía un desfile en dirección al altar, uno muy especial. En esa ocasión era mi hermano a quien portaban en procesión.

Mamá Cloe lo sentó junto a la cabra, los miró a ambos y pronunció varias oraciones en las que mencionó a Legba, a quien supuse estaba invocando. Cuando acabó, tomó dos cazos de barro. En unos de ellos vertió un líquido de una botella azul y le aderezó unos polvos que el propio hungan le facilitó. Volvió a implorar a los dioses y levantó el machete, que refulgió en su mano en el trayecto hacia la garganta de la cabra. En ese momento escuché alaridos que provenían del corral. En el aire flotaba un olor a muerte que se esparció por el humfor como un reguero de vida. Juré que aquella imagen permanecería grabada en mi mente para siempre, como un lienzo barroco imposible de olvidar. Vertió la sangre en uno de los cazos y se dirigió a mi hermano. Mojó un dedo y trazó tres veces en la frente de Hugo un dibujo, un signo extraño. Luego, volvió al altar y mezcló la sangre con el brebaje que había preparado antes. Retornó e intentó que tragase un poco de aquel líquido, y como no lo conseguía, le abrió la boca y lo vertió dentro. Esperó unos segundos y comenzó a entonar otro cántico, que esta vez sonó quejumbroso.

Los tambores vudú volvieron a inundar el humfor con sonidos martilleantes.

El hungan se le acercó con un vaso en la mano y un gran cigarro en la otra. Sorbió un líquido que no pude ver, pero por el olor me pareció ron, y lo pulverizó sobre la cabeza de mi hermano, y luego dio una larga chupada al puro, y mientras caminaba alrededor de él fue expulsando varias capas de humo, un baño que consideré más taíno que africano.

Se llevaban a mi hermano hacia atrás cuando una mano me retuvo. Volví la cara y me encontré con Daniel. La sorpresa fue mayúscula.

—¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías dónde estábamos?

Le noté los ojos ensangrentados. Parecía fuera de sí, en realidad, parecía uno más de los fieles poseídos por los loa. Tenía el mismo aspecto que alguien que ha dormido en una tumba.

—Toda la ciudad conoce vuestro destino, la ceremonia de Gaman.

—Eso es imposible.

—Mamá Cloe es una gran sacerdotisa, pero también una pobre lenguaraz.

Al parecer, el amplio círculo de brujos de Puerto Príncipe estaba al tanto. Algunos habían intercambiado información con ella sobre el proceso a seguir, la habían aconsejado, algo que la mujer rehusó al tener sus propios métodos.

—¿Y qué buscas tú?

—Solo quiero ayudarte.

Cuando le exigí que me dijera qué podía hacer por mí, me contestó que su misión era hacerme entender que todo estaba perdido, que nada podía hacerse ya por mi hermano.

Le pegué una bofetada, y al ritmo de los tambores me fui hacia atrás, adonde le habían llevado.

La gente seguía botando, la ceremonia aún no había acabado. Me paré a ver si Daniel me seguía, pero se había esfumado. Continué caminado y vi que tanto Mamá Cloe como Silví estaban junto a la silla de Hugo. Me acerqué y las caras de ambas me dejaron claro que la cosa no había marchado todo lo bien que ellas habrían deseado.

Silví lloraba. Con ambas manos limpiaba unas lágrimas que no paraban de manar de sus ojos negros.

Mamá Cloe miraba al suelo y negaba. En un momento dado levantó la cabeza y se acercó a mí con parsimonia, ofreciéndome una mirada triste, un semblante de preocupación y derrota que lanzaba a mi hermano a las tinieblas del infierno.

Yo no supe qué decir, tan solo me limité a callar, y ambas nos sumimos en un embarazoso silencio.

Esa noche yo había acariciado la idea de que Hugo pudiese volver a vivir, y con el simple examen de la cara de aquella mujer supe que todo había fallado.

Aún tuvo tiempo de ofrecer mil disparatadas disculpas.

Terminó por explicar que su remedio no había cuajado, que esas cosas ocurrían con cierta frecuencia en el mundo del vudú, porque los dioses eran caprichosos.

Aquello erosionó mi confianza en ella como nunca hubiese imaginado, de una forma tan profunda como para pensar que me había traicionado. Salí de allí enfadada, chillando, soltando exabruptos. Anduve corriendo unos minutos hacia la parte trasera del humfor, hasta agotar mis últimas energías, y al final, apoyada en la pared, lloré desconsoladamente.

El infierno se encontraba cerca, en ese mismo país, o incluso allí mismo, y como un refrendo del fracaso, las nubes ocultaron la luna y todo se oscureció.

La noche se puso tan negra como el soplo de un hechizo.

***

Entonces sentí una mano que me sujetaba del brazo, una mano poderosa que transmitía fortaleza, y cuando traté de comprender que ocurría, me percaté de que si alguien no me sostenía caería irremisiblemente al suelo.

Quise ver quién me mantenía en pie, pero solo encontré una voz grave que afirmó algo desconcertante.

—María, tienes que entender que los muertos y los vivos jugamos en ligas distintas.

No le comprendí, aunque en realidad no estaba en disposición de comprender nada. Contuve la respiración, busqué su rostro y solo vi un hombre enfundado en un traje oscuro. En la penumbra, de soslayo, me pareció un tipo apuesto.

—Yo puedo resolver el problema de tu hermano, y créeme, soy el único que puede hacerlo.

Reconocí aquella voz, unos sonidos que, modulados de esa forma, resultaban convincentes, como la entonación que adoptaría un obispo para adoctrinar a sus feligreses.

—Si confías en mí, todo saldrá bien. Te lo prometo.

Cornelius Jasmin me estaba ofreciendo un trato.

***

Se acercó a mi oído y susurró que no tenía nada de qué preocuparme. Si me avenía a aceptar su propuesta, aquella pesadilla acabaría pronto, habrían terminado mis problemas.

Sus palabras eran tan contundentes que yo movía la cara afirmando sin parar. Mis labios temblequeaban, continuaba aturdida y sentía una temible opresión en el pecho.

Intenté tragar saliva, pero mi garganta se había petrificado como un papel secante.

Tras unos segundos conseguí articular algo coherente, me armé de valor y le dije que sí, por supuesto que sí, cualquier cosa a cambio de la vida de mi hermano.

Entonces le vi la cara. El hombre sonreía dejando al aire unos dientes perfectos y una nariz perfilada por algún maestro del Renacimiento.

—Pues ya está, María, asunto cerrado —sentenció—. Solo tienes que venir conmigo y hacer todo lo que yo te diga. Este tormento ha acabado.

Su aliento era fresco, macerado en esperanza y futuro.

Cuando le seguí, me reconfortó ver que las nubes se estaban marchando. En su lugar, el cielo se llenaba de estrellas, un firmamento iluminado por millones de puntos.

Al entrar en el coche de Cornelius Jasmin aún retumbaban en mi cabeza sus promesas.

Sumida en aquel marasmo, me pregunté si ese hombre sería por fin mi lucero.