Una pavorosa tormenta se cernía sobre mi cabeza, un monstruo que escupía rayos y desplegaba maliciosos tentáculos sobre la ciudad en una noche desapacible. La lluvia llegó al poco, avanzando entre ráfagas horizontales con tal fuerza que creí que el coche se estamparía contra algún muro.

Silví me esperaba en la puerta del jardín. Mostraba otra vez esa extraña mueca que se había apoderado de ella. Entró en el coche y puso entre sus piernas unas herramientas que le había facilitado su primo.

La reprendí por no haber estado escondida, y luego le pregunté por él. Con el agua resbalándole por el cabello, me respondió lacónicamente que lo veía triste, no quise saber el motivo, había muchas razones para ello. Luego quise saber cómo se encontraba ella, si habían mejorado sus heridas, y me respondió que las peores las llevaba dentro.

Llegamos al cementerio. Ni una simple bombilla iluminaba el camino, no por la tempestad, sino por la habitual falta de suministro eléctrico. Aparcamos en la misma entrada y deseé que no estuviese cerrada con candado.

—Eso no sería ningún problema, doña. Vamos, que con las herramientas que traigo podríamos abrir hasta la caja del Banco Nacional.

Esa era la Silví que yo necesitaba a mi lado. Le concedí una amplia sonrisa, la atraje sobre mí y la besé en la frente. Le dije que estaba chorreando, me contestó que no sabía si me había dado cuenta, pero yo también lo estaba, y además, llevaba la peor ropa posible para la fechoría que íbamos a cometer, un traje nada apropiado para abrir tumbas.

No hizo falta utilizar ninguno de los trastos que portaba, la entrada se hallaba expedita. A partir de ahí el problema consistía en localizar el panteón, un pequeño edificio que Hugo me había descrito cientos de veces, pero que yo jamás había visto. Avanzamos entre lápidas torcidas, cruces destrozadas y, sobre todo, tumbas abiertas, en realidad, muchas tumbas abiertas. Le pregunté el motivo.

—Vamos, doña María, no me pregunte esas cosas. Usted ya lo sabe.

Tal y como había dicho Bob, desde lejos se veía una única construcción peculiar, distinta a cualquier cosa levantada allí, un solemne edificio recubierto de mármol blanco con dos ángeles que parecían invitar a entrar, y efectivamente, era lo que buscábamos. Respiré profundamente porque no se parecía en nada al panteón del sueño que tuve antes de partir, y sobre todo, porque por allí no se veía ni uno solo de los fantasmas que poblaron mi pesadilla. Al tirar de la puerta, el panteón expelió un aire pútrido. Entré en primer lugar y recibí otra bocanada de viento, esta vez gélido. Me paré a contemplar los nichos construidos en varios niveles en las paredes y las dos tumbas centrales. Se me cayó el mundo encima cuando recordé que al día siguiente recibiríamos los resultados de los análisis practicados a Hugo, y me alarmé aún más cuando me vino a la cabeza la funesta idea de que, si todo iba mal, debería enterrarlo allí mismo.

Aplomo no me faltaba, pero para disipar el miedo que tímidamente se estaba apoderando de mí, me centré en la inspección de las tumbas de mis padres. Se trataba de sendos armazones construidos en piedra elevados del suelo varios palmos, a una distancia uno de otro de un metro, ambos recubiertos de mármol negro.

La tormenta azotaba el tejado y la lluvia creaba un ambiente sombrío al resbalar por los cristales emplomados. Me sorprendió ver que había un puñado de tierra sobre la tumba, una pequeña montañita dejada allí con algún propósito, pero no me amilané, le hice una seña a Silví para que metiera la palanca. Si me ponía sentimental, iba a ser incapaz de conseguir mi objetivo. Ella tampoco se amedrentó, se notaba que aquella situación no la impresionaba, y comenzó a clavar el punzón entre la tapa superior del sepulcro y la junta lateral. Se afanó en ello un buen rato, tuvo que darle la vuelta a todo el contorno, y entre golpe y golpe, me aseguró que aquello permanecía intacto desde hacía años. Me dijo que conocía el uso de los materiales, pues había participado en la construcción de su propia casa, y en consecuencia, daba fe de que allí no había hurgado nadie.

—Vamos, que podemos estar seguras de que el cadáver de su padre permanece tal y como lo enterraron.

—¿Dónde sepultaron a tu madre, Silví?

—No bromee con esas cosas, doña, no bromee.

—No te entiendo.

Me miró para certificar que la pregunta iba en serio.

—Salvo los ricos, los medio-ricos, y los pobres que pueden ahorrar algo, aquí en esta ciudad, los muy pobres como nosotros vamos a un sitio gratuito llamado fosa común, y eso que los muertos son sagrados para nosotros, pero a veces hay que elegir, y mi familia eligió no gastar dinero en los restos de mi madre. Teníamos otras cosas que hacer con el poco dinero que nos quedó, yo era una niña entonces, y…

Creí ver una lágrima en su rostro. Tragué saliva y callé. Ya reflexionaría más tarde, pero desde luego, en ese instante me pregunté qué diablos hacía yo trabajando en la primera potencia del mundo cuando en mi país había tantas cosas por hacer.

La placa se movió liberando una nube de polvo. Silví me invitó a que me retirara para encargarse sola, no fuera a ser que aquello hiriese mis sentimientos. Le negué tal posibilidad, cogí un extremo de la losa, ella el otro, y la depositamos en el suelo. Debajo, apareció un ataúd en buen estado.

—Esta es la mejor madera para que la entierren a una. Vamos, que si tuviera dinero, me gustaría una de estas cajas para mí.

En realidad me encontraba paralizada, sabía que me costaría abrir la boca, y cuando lo hice, mi voz sonó grotesca.

—Ábrelo tú, por favor.

«Perfecto», fue lo primero que dijo, «todo está en su sitio», añadió, y yo me di la vuelta para ir adonde ella estaba, para ver lo mismo que ella veía, un cadáver completamente descompuesto a simple vista, con todos sus huesos, un traje negro tal y como lo enterraron, y nada más asentarse la nube de polvo, le metí la mano en un bolsillo, pero estaba vacío. «El otro, debe ser el otro», me dijo Silví, y sí, tenía razón, ella tenía razón, y Mamá Cloe también, porque allí había algo.

Saqué una bolsita negra. La abrí, en su interior parecía no haber nada, o casi nada, tal vez un poco del polvo del ambiente. Le expresé entonces mi decepción por el empeño puesto en aquel rescate, y cuando ya me venían las lágrimas a los ojos, ella me dijo que yo no lo había visto bien, que ahí estaba la clave que Mamá Cloe buscaba, la señal que permitiría tirar del hilo.

—¿A qué te refieres?

—A esto, doña, a esto.

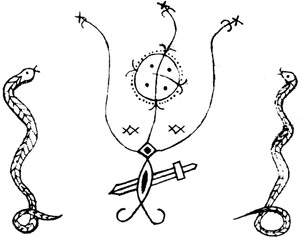

En la bolsita había una flor grabada. Una muy especial según me dijo Silví, el sinuoso dibujo de una flor de vudú, un veve.

***

Esta vez fue ella la que no se atrevió a subir a la montaña. De noche, con ese temporal sobre nuestras cabezas, yo sabía que costaría bastante llegar, y a pesar de todo insistí varias veces en visitar a Mamá Cloe. Silví me aconsejó volver a la mansión y abordar el viaje al día siguiente, y con ese propósito abandonamos el cementerio entre ráfagas de viento y una densa cortina de lluvia, aderezadas con poderosos relámpagos.

Alcanzamos la casa en poco tiempo. No encontramos ni un solo coche en las calles.

Le di un beso y me despedí hasta el día siguiente.

—Me está usted acostumbrando mal. Mi sitio está entre las gallinas de Cité Soleil.

No tuve más remedio que besarla de nuevo.

—Tú vales mucho. Si todo el mundo en Haití fuese como tú, este país estaría en el Olimpo.

Se fue a su habitación diciendo que ya estaba aprendiendo yo eso del vudú, y que si seguía adquiriendo conocimientos en la materia, seguro que en poco tiempo me haría con el tema.

Supe que no me había entendido. Sencillamente, nuestros Olimpos eran distintos.

Preferí dejar la ducha para el día siguiente, estaba realmente molida, así que me eché sobre la cama y caí rápidamente en otra agitada experiencia de sombras y espíritus, en la que volví a tener pesadillas con indios.

Higuemota, la pobre doña Ana, había envejecido, parecía muy cansada, pero no por algo que hubiese ocurrido aquel día, sino que parecía arrastrarlo desde mucho tiempo atrás. Me dio pena verla así, su felicidad escondida tras una máscara de espanto, y tras pensarlo un poco, comprendí que aquella mujer nunca había conseguido ser feliz después de la muerte de su madre. Sin embargo, Mencía se había convertido en una bellísima jovencita, una chica de piel más clarita que la de los taínos, aunque conservaba ese hermoso pelo negro que caía lacio sobre los hombros y refulgía ante cualquier luz cercana. Recordé la visita del indio, que tanto me afectó, y lo que veía ahora era muy distinto. Mencía, a diferencia de su madre, desplegaba un semblante feliz, iluminado, tanto que parecía que con su luz iba a quemar el mundo.

La convivencia entre los conquistadores y los taínos parecía ir por buen camino. Aquella gente rondaba el patio de una mansión colonial, un enorme caserón construido en piedra caliza con un generoso porche formado por columnas. De la casa apareció un español tocado con un sombrero claro, un hombre mayor de espesas barbas y lustrosas botas negras. El hombre se acercó a Higuemota y pareció consolarla, de su gesto se podía deducir una simpatía por la hija de Anacaona que no dejaba lugar a dudas.

Ella le llamó don Francisco, y él sonrió, y luego ambos se acercaron al terrizo frente a la casa y allí, todos juntos, madre e hija cogidas del brazo, observaron a un joven indio que azuzaba a una yegua blanca mientras cabalgaba.

Higuemota soltó a su hija, la dejó junto al encomendero y se vino hacia mí. Me miró a la cara y me saludó como si llevase todo el día esperándome.

—Mi madre me visitó hace unos días —aseguró—. Me dijo que me visitarías como ya hiciste hace años.

Intenté comunicarme con ella, pero eso era sencillamente imposible. Por alguna razón, Higuemota podía verme, adivinaba mi presencia allí, pero yo no podía hablarle. Me hubiese gustado comprobar la forma en que ella me percibía, la clase de espíritu en que me había convertido en esa pesadilla absurda.

—Me dejó un mensaje para ti.

El encomendero se reía del indio, a quien Mencía miraba con ojos cautivados, mientras él parecía estar concentrado en el galope de su jaca.

—Este es don Francisco de Valenzuela, un hombre bueno —explicó la india—, y el joven es Enriquillo, un cacique de mi raza, que va a desposar a mi hija. Pero no creas que esto que ves aquí me hace muy feliz. Van a pasar cosas muy graves. Él es el último gran caudillo de mi pueblo. Nos queda muy poco tiempo.

Enriquillo desmontó y se acercó a su prometida, a la que dedicó una mirada impagable. Observando su ademán, comprendí que la chica también estaba perdida por el taíno.

—¿Sabes lo que es eso? —continuó Higuemota—. ¿Imaginas lo que es saber que a un ser al que quieres le queda poco tiempo?

Mi subconsciente me estaba jugando una mala pasada, sin duda, pero me interesaba horrores conocer lo que Anacaona le había dicho, el mensaje que debía llegar a mí.

Ella me leyó el pensamiento, no sin antes fijar sus ojos en los míos y mirar en mi interior tan profundamente que presumí que ese espíritu se había colado en mi cerebro.

—Esto va a cambiar. La estrella lo dice, mi madre lo dice, todo el mundo lo sabe. Tienes que ayudarnos, solo tú puedes hacerlo. Tienes que ser fuerte, van a pasarte cosas no muy buenas, pero tienes que luchar para llegar hasta el final. Tal vez tengas que hacer cosas que no te gusten, pero haz lo que te dicte el corazón.

***

Desperté temprano, alertada por el canto de un gallo. Me di una ducha larguísima y me arreglé en dos minutos. Dejé una nota en la puerta de la habitación de Silví, tomé el coche y conduje rumbo al hospital.

Encontré a Bob tendido en una cama y a Hugo, inerte, en la otra. Le di un beso a cada uno de ellos, solté sobre el sillón el bolso en el que llevaba mi más preciado tesoro y fui a preguntar por los resultados. Me confirmaron dos cosas. La cantidad de sustancia que envenenaba la sangre de mi hermano había seguido aumentando y si de inmediato no se ponía remedio, ese sería su último día. El médico pronunció la palabra «afortunado» refiriéndose a él cuando confirmó que los resultados de los análisis llegarían desde Miami a mediodía. Hasta entonces, no podía hacerse nada. Pensé en quedarme allí, hacerle compañía a Bob, esperar lo que fuese, y al final me debatí entre la ciencia y la superchería.

Cogí el bolso y le susurré a Bob que volvería en el momento oportuno, que no se preocupase. La derrota se había instalado en su rostro, le vi demacrado, el pelo sucio, y por lo que pude comprobar, no se había cambiado de ropa en días. Le pedí que arreglase aquello y me fui sin decirle que iba en busca de una solución alternativa.

***

Partimos hacia la casa de Mamá Cloe en el transcurso de otro día tormentoso. Aún no llovía ni caían rayos, pero el viento empujaba el coche contra el abismo. Silví no abrió la boca en todo el camino, y cuando le pregunté si le pasaba algo, me contestó que echaba de menos a los niños. Si no había nada que hacer esa tarde, me propuso ir con ellos. Le expresé mi deseo de verlos y si todo salía bien, la ayudaría en lo que pudiese. Se levantó del asiento, se acercó y en esa ocasión fue ella la que me besó.

Mamá Cloe nos recibió en la puerta de su choza. La gigantona me enlazó con sus brazos, y me atrajo como si fuese una almohada. Tambaleando, cogí el bolso y la seguí. En cuanto nos sentamos, saqué la bolsita negra y se la mostré. Ella la contempló como quien observa un diamante tallado, buscando sus pliegues, observando el tejido al trasluz, pasando sus dedos por todos los rincones, y cuando terminó, metió dentro su nariz.

—Polvo de huesos humanos triturados, de cadáveres robados, mezclado con tierra de cementerio —suspiró y me miró fijamente—. Para perturbar a los muertos.

Sus palabras me dejaron en un estado de perpleja incredulidad.

—¿Eso puede matar a alguien?

—Los muertos a los que han robado esos restos, con el permiso del Barón Samedi, ejercen una acción implacable al portador. Dime una cosa, ¿pisó tu padre estos polvos?

—Sí, creo que sí. Un hombre esparció los polvos alrededor de él, formando un círculo que debió pisar, sin duda.

—La brujería entra por los pies…

Podía resistir las palabras de los doctores, pero no sabía qué me ocurría con esa mujer, porque cada vez que me daba una explicación me hacía llorar.

—Luego hay que poner la bolsa que contuvo el wanga en posesión de la víctima, es lo que se llama el paquete, para que las ánimas de los difuntos cuyos restos ha pisado encuentren al portador y el resultado sea certero. Nunca falla.

Silví se estaba enroscando como un caracol. Debió imaginar que a su madre le hicieron la misma jugada.

—¿Y mi hermano? ¿Qué le ocurre a él?

—Paso a paso —creí verla preocupada, como si aquello también le afectara a ella—. Él tiene algo distinto. Ahora comienzo a verlo todo algo más claro.

—Pues hable, porque si no me van a tener que enterrar aquí mismo.

—La clave está en la bolsa. La flor, tienes que ver la flor…

***

Hugo era mi principal preocupación. Por supuesto, el hecho de conocer que mi padre había sido objeto de una artimaña tan rebuscada me revolvió las tripas, pero si había algo en el mundo que tenía que resolver en ese momento era el asunto de la vida de mi hermano. Le pedí a Mamá Cloe que viniese con nosotras, que estuviese unos minutos con él y tratase de quitarle el mal de encima. En el camino, tendría oportunidad de explicarme el resto de sus indagaciones.

Conduje un poco acelerada, pero era normal, había conocido una teoría sobre la muerte de mi padre, y en el trayecto de vuelta al hospital, de una forma u otra, iba a descubrir el origen de la enfermedad de mi hermano.

La mujer no se había subido muchas veces a un automóvil, la vi agarrarse con una mano a la puerta, y la otra no la despegaba del salpicadero. Para quitar peso a la situación le pregunté por la paloma que habían encontrado en el panteón.

—La paloma es un aviso para mí, no para ti.

La miré apartando la vista del estrechísimo camino. Ella me gritó que no moviese la cabeza, que ya hablaba ella.

El animal muerto había sido un aviso para que otros brujos se mantuviesen lejos del sortilegio, un recado que parecía confirmar el grado de implicación de algún bokor de la isla en el asunto de los Acevedo.

—Lo que le han hecho a tu hermano es magia imitativa. En algún lugar hay un muñeco con muchos alfileres clavados.

Creí oír un gritito proveniente de la parte trasera del coche.

—Conduce, conduce —rogó Mamá Cloe—. Entre otras cosas, me contaste que le encontraron la cabeza impregnada de grasa.

Asentí.

—Era grasa humana —continuó—. Una de las sustancias más cualificadas en la magia, y también uno de los peores presagios de un baká. La grasa humana es difícil de obtener, y por eso, los sacasebos matan sin piedad a pobres indefensos para robarla. Cualquier crimen donde se encuentre es signo de un altísimo grado mágico.

—¿Qué es un baká?

Silví volvió a emitir un alarido quejoso.

—Un muñeco de bejuco al que por medio de un ser maligno se le da vida, una de las peores prácticas de la magia negra vuduista, terrible, perversa, y que en este caso, tiene una doble lectura. Algún brujo preparó un baká y le introdujo un espíritu en él, con la promesa de su creador de ofrecerle un alma humana, alguien que le sería entregado. El baká se emplea desde hace cientos de años por los campesinos para cuidar las cosechas, el ganado y cosas así. El muñeco obedece sin cejar a su dueño, y si un ladrón se acerca a los sembrados, el terror que le infligirá será terrible.

Escuché cómo Silví se atragantaba con su propia saliva.

—El baká obedece a su dueño ciegamente. El compromiso es tal que nadie puede sustraerse a él. Ahora bien, hay variantes, y a tu hermano le ha tocado una muy negativa.

***

El hospital parecía más blanco que nunca, como si alguien se hubiese molestado en pintarlo en el rato que estuve fuera. Al llegar arriba, Bob me hizo señas confirmando que habían llegado los análisis, así que me fui directamente al despacho del médico y dejé a Mamá Cloe con Hugo.

El doctor me propuso tomar asiento, no sin antes cerrar la puerta y toser varias veces. Aquello no me gustó, sinceramente, me pareció el preludio de un diagnóstico muy negativo. El hombre de la bata blanca me estaba acomodando para una mala noticia, de esas que te cambian la vida para siempre.

—Ya conocemos la sustancia que le envenena.

—Adelante.

—Es una combinación de productos nocivos generados por su propio organismo, como le avancé. Con este resultado podemos concluir que nadie le ha hecho ingerir un veneno, sino que es su propio cuerpo el que los fabrica y los inyecta en el torrente sanguíneo a través del hígado. Hay otros casos como este documentados en los Estados Unidos, pero…

—Pero…

—Nunca han sido solucionados. Sobre todo se han dado en el sur, en Florida, donde curiosamente también vive una importante población haitiana, por lo que se está pensando que es algo genético propio de la mezcla racial de nuestro país. Y no puedo decirle más, porque no tiene tratamiento.

—O sea, que va a dejar morir a mi hermano.

—Podemos inyectarle varias cosas que le ayudarán a dejarle con vida un tiempo, pero al final, si no se corta ese aporte a su sangre, morirá. Siento decirlo.

Salí de allí bufando, le llamé inútil, vociferé cosas irrepetibles, amenacé con demandarlo, y cuando me enfrié, volví sobre mis pasos para suplicarle que le inyectase lo que fuera necesario. El hombre salió al pasillo y extendió su mano hacia mí, pidiendo algo que no entendí. Estaba tan exaltada que no le escuché bien, pero al tranquilizarme comprendí que me estaba pidiendo la tarjeta de crédito.

***

Mamá Cloe mostraba su peor rostro, incluso lloriqueaba. Se había echado sobre Hugo y le tocaba con ambas manos la cara. Miré a Silví y no me transmitió buenas vibraciones. Sencillamente, se había contagiado del pesimismo de la sacerdotisa, y si yo no recomponía la situación, aquello iba a terminar convirtiéndose en un velatorio anticipado.

—¿Cuál es la variante que le ha tocado a mi hermano, Mamá Cloe?

Se levantó de la cama y tiró de la camiseta de Bob para que abandonase el sillón, un hombre que ya se había habituado a él como un pájaro a su nido.

—El trabajo de los hechiceros se lleva a cabo en los templos vudú, en las encrucijadas solitarias a la luz de la luna y al pie de las tumbas de los cementerios. En alguno de esos lugares alguien creó un baká, luego le ofreció el alma de tu hermano, el tributo a pagar por sus servicios, e hizo algo más perverso aún. Desde ahí, todo es más complicado, porque eso lo puede hacer cualquier mago, pero la siguiente fechoría solo la hacen los mejores. El éxito de este conjuro depende de uno de los loas más difíciles de manejar, depende del todopoderoso señor de los muertos, de la voluntad del Barón Samedi. El bokor golpea tres veces con su machete el muñeco consagrado al Barón del Cementerio, repitiendo continuamente su nombre. Si el loa quiere, se monta en el brujo, lo posee sin piedad, y hablando por su boca le hace jurar que le dará las cosas más insólitas que un espíritu puede pedir, generalmente un alma exclusiva, para lo cual el brujo poseído vagará por tumbas hasta que el misterio, un Barón Samedi sediento de una sangre exclusiva, le exija una en particular.

»En ese momento, el brujo se libera de la promesa hecha al baká, lo tortura clavándole alfileres, y este, sin poder atacar a su amo, rondará sobre la presa que le fue ofrecida, robando su alma y su vida.

—¿Dónde habitan esos brujos que practican la magia negra? —mis palabras sonaban ridículas.

—Quien le hiciera esto a tu hermano sabía lo que hacía. Hay magos especialistas en baká, sobre todo en L’Arcahaie, una aldea cercana a Gonaives, un lugar en el que habitan expertos hechiceros en la preparación de infectas sustancias. Son brujos temibles.

Arranqué a llorar, y en unos segundos me vi bañada en lágrimas.

Le pregunté a Mamá Cloe si estaba segura, si era posible que estuviese equivocada, pero no se molestó en contestar.

En ese preciso momento algo me impulsó a salir corriendo, coger a mi hermano y contratar un avión privado para llevarle a Nueva York en la creencia de que allí todo se arreglaría.

—Eres distinta a nosotros. A los haitianos nos cuesta admitir que nadie pueda hacer fortuna si no es gracias a un hechicero, a los haitianos nos cuesta creer que una mujer esté perdida de amor si no es por la mediación de un mago, a los haitianos nos cuesta asumir cualquier cosa que no venga del cielo, y tú, viniendo de tu mundo, no puedes creer en nada de esto, y lo entiendo. Si no confías en mí, está bien que lleves a tu hermano a la ciencia blanca.

Recordé que el médico me había dicho que en Miami tampoco habían resuelto el problema, y fue ahí donde me derrumbé, y al instante imaginé mi vida como un baldío donde cualquier esperanza caería una y otra vez en suelo pedregoso, un vasto desierto que jamás podría superar.

—Mi querida niña —susurró Mamá Cloe—, la magia ofrece un modelo para entender el mal distinto al que tiene la ciencia. Tienes que confiar.

Sentí que la vista se me iba, un progresivo desvanecimiento que me introducía en un túnel oscuro.

Aún tuve tiempo de escuchar la voz de la mambo. «Tienes que confiar», me repetía, «tienes que confiar».

Pero yo ya había entrado de lleno en ese túnel negro, y mi mente había borrado para siempre muchas de las razones que hicieron que las personas que me acompañaban aquel día tomaran las decisiones que tomaron.