Aquella noche fue más delicada que de costumbre. Al atardecer empezó a soplar del puerto un viento cortante y desapacible que amortajó las vertientes del Montsent con una capa de escarcha; y entonces llegó una remesa que esperaba desde hacía dos días: un hombre de mirada despavorida y manos temblorosas, una mujer de la misma edad, silenciosa, casi resignada a huir, y dos niñas con trenzas, pálidas de cansancio. Otra familia, no, pensó. Afortunadamente no traían perro. Y el guía, un hombre de Son, que me dijo al oído déjales dormir un día entero, están agotados.

—¿De dónde son?

—De Holanda. Yo también paso la noche aquí.

—No es buen momento para que os quedéis todos.

—Nunca es buen momento, pero no puedo más.

Tuve que empujarlos escaleras arriba hasta el desván, porque en ese preciso y maldito momento llegó Valentí Targa con dos de sus hombres, tal como me había dicho. Eso es lo que me aterroriza, que, cuando hay ropa tendida en el aula, se oiga un estornudo en el desván o, simplemente, alguien se vuelva loco. Porque era para volverse loco. Más tarde, la mujer holandesa me contó su historia: también eran judíos. Ella era la madre de las niñas, y el hombre, un matemático al que los aliados querían poner a salvo en Lisboa en quince días, pero ella no lo conocía de nada y lo odiaba, porque le había quitado el sitio a su marido, que tuvo que quedarse en Maastrich esperando la siguiente remesa. Y me dijo que las pequeñas habían aprendido a estar en silencio y a comerse el miedo (me recordaron a Yves y Fabrice, tenían los mismos ojos de terror callado) y a no hablar de la desaparición de los abuelos, que sucedió una noche en que los SS peinaron Haarlem y, entre gritos y protestas, llenaron dos trenes de gente…; era la única forma de sobrevivir al horror. Pero la mujer estaba preocupada, porque tanto silencio terminaría por horadarles el alma y ya no sé qué hacer. Y no supe qué decir a la desdichada mujer, pero entendí que siempre hay alguien que probablemente lo pasa peor que uno.

Sospecho que Valentí Targa ya estaba con la mosca tras la oreja. ¿Por qué, si no, decidió ir a la escuela precisamente esa noche a buscar la documentación que tenía que llevarse a Lérida para proponer, según quería hacerme creer, que se asfaltase la carretera hasta Sort? ¿Por qué no me mandó a mí ir al Ayuntamiento? Revisó la documentación con particular lentitud, como si lo hiciera adrede. Y con largos silencios, como si esperase oír en el desván una tos descontrolada de niña judía con trenzas. Cuando por fin se marchó y fingí que me iba a dormir a la habitación que ahora tengo en la escuela, apagué todas las luces y esperé más de media hora. Entonces, a oscuras, subí el hornillo de gas y les preparé una sopa reconfortante. Hacía doce días que no comían caliente. Hacía unas semanas que yo dormía poco. Era la guerra, niña mía. El guía me dijo que los holandeses no habían llegado de Arieja por Montgarri y el Pla de Beret, ni por el puerto de Salau, sino por la parte de Andorra. Habían dado un rodeo muy raro por los valles de Tor y Ferrera. Te preguntarás por qué los mandaban a Torena; pues por una sencilla y dramática razón: no hay otro sitio seguro en todo el Pallars, porque nadie quiere prestar tanta colaboración. La escuela de Torena es el único almacén seguro para las remesas. En estos valles y montañas, la gente tiene mucho miedo, casi tanto como yo.

Tina se acercó el cuaderno a los ojos y volvió a dejarlo en el atril. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Le costaba leer esa letra, bien trazada, pero excesivamente pequeña. En la pantalla se leía mejor la angustia de Oriol Fontelles, en cuerpo doce y fuente helvética. Tina se preguntó si las niñas silenciosas y con trenzas habrían llegado a Lisboa o si habrían sucumbido a la fatalidad a medio camino. De Fabrice e Yves tenía noticias, pero de las niñas de las trenzas no sabía nada más. Hacía cincuenta y seis años que las pequeñas judías holandesas eran unas niñas con trenzas y miedo en los ojos que sorbían sopa caliente en el desván de la escuela de Torena, derribada hacía un mes. Cuánto me gustaría haberlas… Cuánto me gustaría haber hablado más con Arnau, conocer sus ilusiones, saber si algún temor acecha en su mirada. Cuánto me gustaría no tener que ir al médico el próximo jueves. Cuánto me gustaría que Jordi no me hubiera mentido nunca. Dios mío, qué es lo que he hecho mal estos últimos cuarenta años de mi vida.

El día empezó nublado y nubló todo lo demás, en primer lugar, esta mierda de uniforme: dije que tenía que estar limpio como una patena.

Tal era el drama del alcalde de Torena, que no tenía casa en Torena, sino en Altron, donde vivía también la familia que le quedaba y que no quería saber nada de él; hacía años que no se hablaban, desde los sucesos de la Malavella. El alcalde se estaba enriqueciendo mucho, pero no tenía ni una triste casa en la que cobijarse, ni mujer, ni hijos ni un huertecillo en la parte de atrás, porque en casa Gravat, de la que soy Goel particular, tampoco quieren verme ni en pintura. Como si fuera un leproso. Como si lo que hago por la patria incomodase a todo el mundo. Estoy forrado de pasta hasta las cejas, pero vivo en ca de Marés con mis hombres; se me retuercen las tripas sólo de pensarlo. Y cuando termine la misión de Goel, me construiré una casa en Arbessé, mirando al pueblo, que nunca deje de mirarlo, y me asomaré a la ventana y me mearé en Torena. Lo juro. Hostia, ¿es que no dije que este puñetero uniforme tenía que estar limpio como una patena? Hostia.

—Mi madre no mandó nada.

—Lo que mande tu madre… —Inspiró lentamente dos veces para serenarse—. Tu madre, que diga lo que quiera, pero yo también digo cosas. Y pago por vivir aquí.

Desde la taberna, Modest oía las protestas del alcalde y añadió en voz baja si al menos pagase…

—¿Qué hay?

—Es que, madre, el señor alcalde…

—Ahora mismo se la lavo.

—No te apures. Por mí, como si te da por tirar la camisa ahora mismo, porque llego tarde. Me cago en la madre que os parió a todas. A todas, atajo de inútiles.

—Si el señor alcalde pagara la pensión…, a lo mejor tendría derecho a levantar la voz…

Silencio. Quietud. En la taberna, Modest se echó las manos del alma a la cabeza y clamó Maria estás loca, ay, que nos buscas la perdición.

—¿Qué insinúas, Maria?

—Que todavía no ha pagado usted ni un día de pensión. Y va para tres años que está usted aquí.

—Mis hombres pagan a rajatabla.

—Yo digo usted.

Qué asco de miseria. Que un auténtico héroe de guerra, gran cruz del mérito militar con distintivo rojo (dos partículas de metralla en el culo, en el frente de Aragón, tres días antes de entrar en Tremp), respetado por las personas de pro, jefe local y comarcal de la Falange, discípulo espiritual de Claudio Asín, amigo personal del general Sagardía (a quien injustamente se alejó de la zona), conocido del general Yuste (débil sucesor del enérgico general Sagardía), enemigo íntimo del coronel Salcedo, posible jefe provincial del movimiento si acertaba a mover las piezas necesarias, propietario de dos tiendas en Barcelona y de un Ramo de Flores espectacular que le esperaba una vez cada equis en Barcelona, también, donde todavía tenía negocios sin resolver, y forrado de dinero propio, sólo tiene dos putas camisas azules de reglamento. Es decir: dos gloriosas camisas azules de reglamento. Porque no hay más; porque parece que todavía estamos en época de economía de guerra y las camisas de color caqui son más importantes que las azules y aunque haya solicitado seis o siete, no hay tu tía. Y, para colmo, vivo rodeado de inútiles.

Bajó las escaleras hasta la tasca con su andar pesado, pisando fuerte, y Modest, para disimular, se puso a fregar lo primero que encontró. Valentí Targa, vestido de paisano, salió de ca de Marés sin decir adiós, con el sombrero calado, las manos en los bolsillos de la gabardina clara y el pensamiento ofuscado porque la jornada se presentaba difícil. Dijo a Gómez Pié y a Balansó que no hacía falta que lo acompañaran, que iba a zona segura, tranquilos; pero el verdadero motivo era que no quería testigos de una posible humillación, pues la entrevista con el coronel Ramallo Pezón iba a ser muy difícil, lo sé de sobra, porque a mí nadie me da lecciones de amor a España, con todo lo que he hecho por la patria, etcétera. Porque todo lo hago por amor a la patria, por fidelidad insobornable al Caudillo, para descubrir a los traidores que merodean por las montañas y los cubiles piojosos de los soldados enemigos que infestan las montañas del Pirineo.

Mientras hablaba, Targa miraba disimuladamente el despacho, tan impoluto como el propio coronel, presidido por el Generalísimo y el mártir José Antonio en la pared principal, y en un lado, un mapa de los Pirineos Orientales a escala uno cincuenta mil. Y en el aire, el olor apestoso de la mierda de tabaco del imbécil de Ramallo Pezón, que no soltaba prenda y le dejaba hablar. Entonces sopesó cautamente el silencio del coronel, que se acariciaba distraídamente las patillas blancas y milimétricamente esculpidas. Por último, el militar miró a la ventana y después, con expresión de cansancio, a Valentí Targa.

—En el Pirineo no hay soldados enemigos —puntualizó. El purito que emponzoñaba el aire se consumía en el cenicero—. No estamos en guerra. Sólo hay bandoleros.

—Lo que yo digo, coronel. Pero esos bandoleros conocen la zona porque hay entre ellos gente del país, los muy traidores. Contrabandistas, pastores, campesinos. —Sin poder evitarlo, dio un manotazo en la mesa—. ¡Y sé quiénes son! —Se golpeó el pecho como un penitente—. ¡Yo soy de allí! ¡Nací allí! ¡Los conozco a todos!

—No se pueden hacer las cosas de cualquier manera —dijo con calma el coronel Ramallo Pezón, para imponerse a la impaciencia de Valentí—. Como comprenderá, me da igual lo que haga usted. Seguro que esos individuos son culpables por un motivo o por otro. Sin embargo, ha llegado el momento de observar ciertas reglas.

—En mi pueblo, en el pueblo en el que soy alcalde, ¡tengo que andar con escolta!

—No es fácil servir a la patria.

—Puedo neutralizar a los traidores.

—De eso se ocupa el ejército español. —Cogió el purito antes de darle una calada—: La Falange… tendría que cambiar de estilo.

—¡Usted no es nadie para decir lo que tiene que hacer la Falange!

—Ni usted para discutir las órdenes del ejército.

—Soy amigo personal del general Sagardía.

El coronel lo miró con aire ausente. Dio una calada y echó el humo en dirección a Targa, por si no lo había percibido. El alcalde de Torena, en el mismo tono:

—Soy amigo personal del general Yuste.

—¿Es una amenaza?

—No, es su superior jerárquico.

Tina se enderezó en la silla. Encima del ordenador, aprovechando el calor que despedía, Doctor Zhivago, elegantemente tumbado, miraba con indiferencia la pared, a un palmo de su hocico, y lo envidió un poco. Se puso las gafas, escribió «Arnau» en un papelito autoadhesivo y lo pegó en la caja del monitor. «Arnau» en lápiz sobre fondo amarillo significaba llamar al monasterio y pedir permiso a un desconocido de voz untuosa que, por lo visto, es más o menos como de mi familia, y suplicarle permiso para hablar con mi hijo, que sí que somos familiares. Es mi hijo, lo parí yo. Señora, lo siento mucho, pero ahora no se les puede interrumpir. Acabo de decir que soy la madre que lo parió y ahora cuesta dios y ayuda hablar con él por teléfono y decirle que una oenegé de Chile no sé qué más quiere y reclama una explicación porque, al parecer, tenías que decirles algo hace dos meses, pero no has dicho nada.

—Pero mamá, si yo… Es igual, dame el teléfono de contacto, sí.

—¿Qué tal estás, Arnau, cómo te van las cosas? —En el fondo llamaba para eso.

—Bien, mamá, todo bien, gracias. ¿Y vosotros?

Tu padre me engaña con una desconocida, tengo pendiente una visita al médico, mi hijo huye de casa pero todo marcha bien, sobre ruedas.

—Mamá, ¿me oyes? ¿Qué tal papá y tú?

—Bien, hijo, bien.

—Dale un beso de mi parte.

Imposible, ya no lo beso: imposible, hijo. No me lo pidas.

—Muy bien, se lo daré. ¿Has encontrado la felicidad?

Cuando por fin osó preguntarlo, Arnau ya había colgado; al parecer, le corría muchísima prisa volver al parterre que estaba adornando o reanudar el cántico del rorate coeli de super et nubes pluant iustum con los ojos en blanco, cosas más importantes y esenciales en todo momento que hablar con su madre. Tengo la impresión de que me estoy amargando.

Reanudó la transcripción a partir de la línea en la que Oriol contaba que en los valles de las Nogueras todo el mundo estaba atemorizado, entre el maquis por un lado y el ejército por otro, ambos a un paso, y las amenazas de aplicación sumarísima de la pena de muerte en caso de que. Al día siguiente por la mañana, cuando Valentí Targa regresaba de Lérida y yo explicaba el complemento directo a los mayores, se presentó Cassià el de ca de la Maria del Nasi, ayudante esporádico de Taio (que no soportaba que el muchacho se pasara el día con la boca abierta mirando las nubes), con un sobre muy distinto a los pocos que solían llegar a la escuela. Lo rasgué delante de más de veinte niños y leí mil veces el extraño mensaje, que era una orden, más que otra cosa. Me conminaban a presentarme sin dilación, una hora después de cerrar la escuela, en un hostal del valle del Cardós, donde recibiría instrucciones. Me asombró e incluso me pareció temerario que utilizaran el correo para una convocatoria de esas características. Pero el mal ya estaba hecho. No sabía si cumplir la orden o no y estuve pensándolo. Para colmo, era un día en el que debíamos, debían estar todos pendientes de Lérida, un día en el que era importante hacer vida normal para que nadie, absolutamente nadie pudiera sospechar de él, pues había informado de que diez días más tarde, el veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, el día de San José Oriol, Targa se va solo a Lérida, a entrevistarse con autoridades civiles y militares que lo llaman a capítulo por sus excesos. Apuesto lo que sea a que irá solo, porque van a regañarlo. Era una buena información que movilizó a la gente del teniente Marcó. Y después va a ver a un protector que tiene en el ejército. No sé dónde se encuentra, pero lo va a ver en el viaje de vuelta. Y ahora, sin venir a cuento, debía presentarme en ese hostal.

Finalmente triunfó el sentido de la disciplina y, después de cerrar la escuela por la tarde, fui a Sort aprovechando un viaje del camión de Pere Serrallac. Ese hombre tiene un corazón tan grande que, aunque me rehúye para que entienda claramente que me desprecia por ser un falangista aprovechado, es incapaz de negarme un favor; me dejó al lado de Ribera y sólo tuve que andar media hora. Estuve todo el trayecto conteniéndome las ganas de decir a voces a Serrallac el de las piedras que no, que yo no era lo que creía él. Y así me paso la vida, comiéndome las ganas de decírselo a voces al mundo entero. Se me quiebra el orgullo. Para calmarme, le hablé de su hijo y le aseguré que Jaumet vale para el estudio, es buen lector y tiene sensibilidad.

—Hay libros en casa.

—Se nota. Mándelo a estudiar a Tremp.

—No puede ser. Cuesta muy caro.

—Pues métalo en el seminario.

—Ni borracho. Usted sabrá disculparme, señor maestro, pero…

—Lo comprendo… Pero allí puede educarse gratis y puede dejarlo cuando quiera.

—¿Y si le coge gusto? ¿Qué, eh?

Serrallac el de las piedras negó con la cabeza y tiró la colilla por la ventanilla del camión.

—Los payeses nunca podremos dejar de ser lo que somos —dijo a modo de conclusión.

—Usted no lo es.

—Ya lo creo. Yo labro piedras.

Y miró por la ventanilla, hacia otro lado, dando a entender que ya era suficiente, que por mucho que el maestro fuera yo, era él quien decidía sobre el futuro de su hijo. No hablamos más hasta que el camión llegó a Ribera.

Mientras Oriol se alejaba por la carretera, siguió oyendo un buen rato el ronquido asmático del camión, que trepaba temerariamente por el estrecho y tortuoso camino de Estaon.

La escasez de luz difuminaba ya en el paisaje la silueta del destartalado hostal de Ainet. Oriol actuó según las instrucciones de la nota: entró, pidió la quince y fue discreto.

—¿Cómo?

—La quince.

El hostelero le entregó una llave sin decir ni pío y se fue adentro como si no quisiera saber nada. Oriol leyó la placa metálica del número: quince. Supuso que tenía que subir las escaleras, bastante oscuras. Sí. El número quince. Iba a llamar a la puerta, pero pensó en la llave. La introdujo en la cerradura y le dio media vuelta. Lo primero que notó fue el olor. El perfume. La puerta se abrió con un gemido desesperado y entonces vio al teniente Marcó, que tenía que estar en otro sitio con sus hombres, sentado en una silla, mirando hacia la puerta y envuelto en un desconcertante aroma de nardo. Entonces se quedó sin respiración y el corazón le dio mil brincos: no era el teniente Marcó. Elisenda Vilabrú, Elisenda, con su perfume de nardo, se levantó y, con seriedad, le dijo estoy segura de que soy la primera en felicitarte por tu santo. Sólo entonces esbozó una sonrisa tímida.

Al salir del Gobierno Militar, la primera sorpresa agradable del día fue el encuentro con un admirador, el camarada Cartellà, con quien compartió gloria y peligro durante el victorioso avance en Aragón, con quien tuvo el honor de encontrarse entre los primeros soldados que entraron triunfalmente en Cataluña persiguiendo a las hordas soviéticas y separatistas y obligaron a los habitantes de los pueblecitos conquistados a saludar con el brazo en alto y a decir vivaspaña y arribaspaña. Por si fuera poco, también los obligaron a abrazarlos con alegría, porque eran los defensores de la Patria, soldados invictos del Glorioso Ejército Nacional del Generalísimo Franco. Se saludaron en plena calle, emocionados, alzando el brazo y golpeando con los tacones, él, de paisano (cagüen todas las putas criadas de ca de Marés) y el camarada Cartellà, con uniforme completo e impecable. Tal vez los de cerca de la capital recibieran mejor servicio que los de la montaña.

Bajo el toldo del café Sendo, observados desde lejos por dos pares de ojos inquietos, los dos falangistas se pusieron al día y Targa advirtió a su compañero que no olvidara nunca que había elementos dispuestos a hacer la puñeta a los verdaderos patriotas incluso en el ejército y en el régimen.

—No es posible.

—Sí. Militares.

—Tú sigue con lo tuyo. Los camaradas de la provincia te admiramos.

Tal vez no fuera tan difícil llegar a subjefe provincial del movimiento.

—¿Tú crees?

—¡No lo dudes! Prácticamente vives en la frontera y mantienes a raya a un pueblo de hijos de puta.

—Sí, sí, pero un coronel malnacido me lo reprocha. Tengo que decírselo a Sagardía. O a Yuste.

—¿Tienes trato con ellos? —Ojos y boca abiertos de par en par.

—Somos íntimos. —Eufórico—: ¿Quieres que te presente a Yuste? ¿Tienes algo que hacer hoy?

Elisenda se acercó a la puerta y la cerró. A ambos lados de su cara, los pendientes de brillantes estallaban en minúsculas explosiones silenciosas. Oriol se quedó de pie, rígido, sin saber qué hacer. Por unos breves momentos delirantes pensó que Elisenda colaboraba con el maquis. Ella se situó frente a él y le dijo gracias por venir, y él casi responde creía que se trataba de una cita con el teniente Marcó y… Le tomó las dos manos y le dijo querido Oriol, sé que estás solo; desde que tu mujer se…, en fin, seguro que la soledad te pesa. Y quiero ayudarte, porque soy responsable en parte.

—No sé cómo podrías ayudarme. —Oriol en guardia y muy alarmado.

Pensaba en la conversación que tenía pendiente con ella, porque me aseguró que a Ventureta no le pasaría nada, y no quiero ninguna clase de trato con una mujer como ésa. Como si le leyera el pensamiento, Elisenda se puso de puntillas y le dio un beso en los labios que le quitó el aliento, las dudas y la memoria, es imposible que una señora como ésta se fije en un hombre como yo, que…

Tanto se fijó que retuvo la boca contra la suya y no lo soltó hasta que estaba a punto de asfixiarse; y lo miró a los ojos y lo acarició pensando un hombre honrado, un hombre culto, un hombre guapo. Éste no se me escapa.

Un espacio en blanco. Garabatos. Seguramente Oriol Fontelles dudaba de la conveniencia de contar a su hija que tenía una amante imposible, cuyo nombre ocultaba por algún motivo ignoto. Entendió la vacilación, pero empezó a aborrecer a Oriol, porque esa cita había tenido lugar en el mismo hostal que Jordi… Bueno, donde… Donde lo suyo. Más de cincuenta años más tarde, pero en el mismo hostal.

—¿Te gusto?

—Sí, mucho. Pero es que…

—Ya lo sabía. Cuando me hiciste el retrato… ya lo sabía.

—Pero tú, es que estás casada y…

—Tú también. ¿Por qué me esquivas últimamente?

—Por nada.

—¿Por qué? —insistió—. Oriol, mírame.

Oriol dudó mucho antes de confesar.

—Ya lo sabes. Tengo la impresión de que podías haber hecho mucho más por evitar la muerte de…

—Valentí Targa —lo interrumpió ella con firmeza— me engañó. Me juró que sólo pretendía asustar a la gente, que al chico no le pasaría nada.

—Y tú lo creíste.

—Cuando volví ya no había solución.

—Entonces, ¿por qué no lo denunciaste?

—¿Por qué no lo denunciaste tú?

Silencio. El encuentro estaba a punto de terminar en fracaso, pero, por encima de todo, antes de poder alcanzar algún paraíso, tenía que pronunciar esas palabras. Elisenda se acercó, le puso las manos en los hombros, lo miró a los ojos y todas las reticencias de Oriol se desintegraron. Sonrió como si llegara de muy lejos, ella respondió a la sonrisa y, con voz serena y la autoridad natural que emanaba de su piel, dijo:

—No voy a consentir que nadie nos separe, ahora que nos hemos encontrado, nadie, sea quien sea. —Se echó un poco atrás y prosiguió—. A ver si dejamos las cosas claras: me gustas, te gusto y nadie tiene derecho a estropear nuestros sentimientos. ¿De acuerdo?

—De acuerdo.

—No puede saberlo nadie, y Bibiana, menos que nadie.

Le estaba proponiendo un trato, un código de conducta. Lo aceptó con el corazón palpitante. Elisenda siguió hablando:

—No quiero que ningún abogado de mi marido pueda acusarme jamás de… Bueno, de adulterio. Jamás. Ése es el precio.

—Es una situación un tanto…

—Me gustas. ¿Te gusto?

—Sí. Mucho. Completamente.

—Pues no hay situación que valga. Si surge algún problema con mi marido, es cosa mía, no tuya. ¿De acuerdo?

—Me… No sé. Estoy atónito.

—Si has seguido las instrucciones de la carta, es que sabías a lo que venías.

—Creía que… Bueno, da igual.

Dio un paso adelante sin pensar en el peligro. Lo dio. Se acercó a Elisenda, le levantó el mentón con una familiaridad que nunca habría sido capaz de imaginar siquiera, rechazó el recuerdo culpable de Rosa y su vientre hinchado y el de Ventureta con el ojo lleno de plomo y cerró los párpados para embriagarse de olor de nardo.

—Me gustas desde el primer día en que te vi.

—Tú a mí también.

—Pero esto es…, es una locura.

—Déjalo todo en mis manos.

—No sé si podrás con ello. Lo que sé es que te llevo grabada en la cabeza, después de las horas que pasé mirándote. Cierro los ojos y te veo sentada, con el cuello ligeramente inclinado y ladeado para enaltecer el busto. Y las manos, acariciando un libro, y los ojos…

Por fin un hombre por el que valía la pena mirar el mundo de otra manera y aceptar renuncias si fuera necesario. Por fin un hombre en cuyo pecho podía apoyar la cabeza.

—Eres un poeta. Te quiero, Oriol.

—La verdad es que tengo la sensación de que esa sanguijuela apoltronada, ese capullo del coronel es peligroso para mí —dijo Valentí observando de reojo el efecto de sus palabras en Cartellà—. Y, por si fuera poco, el tío dice que el maquis no existe.

—Pero ¿tú crees que hay maquis en España? —replicó Cartellà, incrédulo.

Ni Valentí Targa ni el comandante ayudante del general Yuste se dignaron contestar. Unos cuantos kilómetros en silencio, zarandeados por los baches de la carretera. Sentado enfrente, el camarada Cartellà con cara de póquer, admirando la confianza que había entre el comandante ayudante y su amigo Targa. Cien sacudidas más tarde, Valentí:

—Y me parece traición que los de nuestro propio bando sean los que…

—¿Cómo dices que se llama?

—Faustino Ramallo Pezón. Coronel de artillería adscrito al Estado Mayor del Gobierno Militar de Lérida. Cincuenta y nueve años. Maricón perdido. Trabajo administrativo durante toda la Gloriosa Cruzada. Es decir, que no se jugó las pelotas. Destinado a la plaza de Lérida desde hace tres meses.

—El general Yuste le dirá un par de cosas, te lo aseguro.

Más admiración muda de Cartellà, si cabe.

—Gracias, comandante. Y de paso le dices que el próximo viernes está invitado a un acto falangista en Sort. Y tú también, Cartellà.

El camarada Cartellà disimuló un suspiro de admiración mirando por la ventanilla. Atrás quedaban las salinas de Gerri. Al salir de la población, el coche tuvo que frenar con cierta brusquedad. Un control militar a la salida del pueblo, después del cruce de Peramea.

—¿Quién ha mandado poner un control aquí? —preguntó el comandante a las paredes. Y al chófer—: Afloja, a ver qué quieren.

Bajó el cristal de la ventanilla para que el capitán desconocido le viera el rostro.

—¿Qué pasa? —dijo el comandante con impaciencia.

Cartellà miró a Valentí y le guiñó un ojo dándole a entender su enorme admiración por la charla que había sostenido.

—Ha habido una explosión en Sort.

—¿Por qué no me lo han comunicado? ¿Dónde está el general?

—Si hacen el favor de apearse.

—¡Vamos, hombre! ¡Hasta el santo y seña me va a pedir!

Tres soldados flanquearon al capitán y uno de ellos abrió la portezuela.

—Esto es una trampa —llegó a decir Valentí Targa antes de que sonaran dos tiros y el chófer dejase caer dulcemente la cabeza sobre el volante, como si le hubiera dado un ataque irresistible de sueño. De pronto, la otra portezuela, la que no vigilaba nadie, se abrió violentamente y entró el cañón de un Sten negro y reluciente, que vació medio cargador en el cuerpo del falangista Cartellà, mientras que, por detrás, otro hombre hacía otro tanto con el comandante ayudante. La gabardina clara de Valentí Targa recibió tantas salpicaduras que parecía más malherido que sus camaradas. Con la boca abierta, se hizo el muerto y oyó decir al que ejercía de capitán lo hemos dejado como un colador. Vámonos.

Fue ella quien tomó la iniciativa. Ella quien lo ayudó a desnudarse; ella quien, tirándole del brazo, lo atrajo a la cama, en la que dos o tres botellas de agua caliente pretendían romper la frialdad inverosímil de las sábanas. Y el contacto fue apasionado, muy apasionado por parte de ella y progresivamente animado por la de él, hasta el momento en que se echó a la espalda tanto el recuerdo de Rosa y su mirada de reproche silencioso, como el miedo a que Valentí, repeinado, en lugar de estar en Lérida dejándose matar por segunda vez, abriese la puerta súbitamente golpeándola contra la pared, se atusara el bigote con los dedos y dijese ahí está el malnacido este, ¿y tendrás redaños para negar que Elisenda es una furcia de lo más arrastrado, eh? Y además no tienes ningún derecho a tirártela, porque antes voy yo, y por si fuera poco, colaboras con el maquis; y para rematar la proclama le pegase un tiro, pero no en la cabeza ni en el corazón, sino donde doliera más, por ejemplo, en los testículos, y se quedara esperando pacientemente a que se desangrase y se le fuese la vida poco a poco por el orificio inmisericorde del dolor.

—No es necesario que tomes…

—¿Precauciones?

—En fin, no sé…

Ella lo abrazó y se dejó penetrar y fue una explosión de placer inenarrable.

Dos horas después, Elisenda lo liberó de sus cadenas y le aseguró que no sería la última vez, porque eres la única persona, única en el pueblo y en todas las montañas. ¿Has venido en moto?

—No. Me trajo Serrallac el de las piedras. Se me ha estropeado la moto.

Fuera, en la carretera, era de noche. En el mismo lugar en el que, cincuenta y seis años después, un congelado doscaballos rojo lloraría una traición, el coche negro de Elisenda Vilabrú y un bulto oscuro en el interior.

A una seña de Elisenda, envuelta en su abrigo de pieles, el vehículo se acercó silenciosamente como una amenaza. Ella abrió la portezuela del copiloto y Oriol montó en el coche.

—Te dejaremos en la entrada del pueblo.

Elisenda se instaló sola atrás. Entonces Oriol miró al chófer: era el silencioso caracortada, el tal Jacinto Mas; éste lo miró a su vez con profundo reproche y puso el motor en marcha sin decir palabra, sin acusarlo de haber fornicado con la señora, como si no estuviera sentado a su lado, y echó un vistazo al espejo retrovisor. Muy bien, Jacinto, así me gusta. Nadie abrió la boca en todo el trayecto hasta Torena. El perfume de nardo se desvaneció por completo, menos en la memoria de Oriol y en la de Jacinto.

Cuando Elisenda Vilabrú de Vilabrú, con el recuerdo del amor todavía fresco entre las manos, llegó a casa Gravat, notó algo raro en el ambiente. Lo sabe, pensó. A pesar de las precauciones, Bibiana lo sabe. Y lo corroboró tan pronto como la criada le abrió la puerta y se miraron a los ojos. Por eso se asustó al entrar en la sala y verlo allí, rodeado de sus gorilas, porque no se lo esperaba. De pie, frente a esos hombres feroces, se le encogió el ánimo. ¡Santiago la espiaba por medio de su propio Goel! Sólo para ganar tiempo dijo qué pasa, a ver, qué es lo que pasa.

En respuesta, Valentí se agachó y cogió un hato de ropa del suelo. Lo levantó y lo presentó adecuadamente, para que ella lo viese: una gabardina clara convertida en un harapo ensangrentado. Y una camisa también. Repugnante.

—¿Qué ha pasado?

—Han querido matarme.

—Dios mío. —Qué alivio, no era más que eso. Por la ropa—: ¿Y la sangre?

—Es de otros héroes, de otros mártires.

Valentí movió la cabeza enérgicamente y Balansó y Gómez Pié salieron de la sala. Al cabo de unos instantes, Elisenda oyó la puerta de la calle. Empezó a recobrar la serenidad.

—Cuéntamelo.

—No; es muy desagradable.

—Entonces ¿qué quieres?

—Todavía no he terminado mi misión.

—Te falta Josep el de ca de la Maria del Nasi.

—Sí.

Sin permiso, contraviniendo las normas impuestas por Elisenda en Burgos, Valentí Targa se sentó en el primer sillón que encontró. El mismo en el que se sentaría Tina más de cincuenta años después. Aunque pretendiera disimular, estaba conmocionado.

—¿Por qué has venido?

—Te da igual que me maten o no.

—No es verdad —dijo, resistiendo la tentación de sentarse—. ¿Qué quieres?

—Más dinero.

—¿Más? ¿Con lo que cobras ya?

—Esto se está poniendo muy peligroso. Más dinero o tiro la toalla.

—¿Cuánto tardarás en encontrar a Josep el de ca de la Maria?

—Puedo raptar al tarado para obligarlo a venir al pueblo. A Cassià le falta más de un tornillo.

—A veces pareces imbécil —lo interrumpió secamente—. Y todavía no me has dicho qué relación tiene Ventura con todo eso.

—Soy alcalde, no sólo tu Goel.

No hubo tira y afloja porque Elisenda no quería que su Goel dejara el trabajo inacabado bajo ningún concepto. Le pagó generosamente por el recrudecimiento del miedo y Valentí se marchó conformado con su suerte. Conformado, no: entusiasmado, porque había conseguido mucho más de lo que jamás habría imaginado. Eloi Cartellà, hijo ilustre de Tàrrega, no sabes el favor que me has hecho. Camarada Cartellà, presente.

Por la noche, en casa de Marés y habiendo dado cuenta de una botella de anís en compañía de tres de sus hombres, llamó aparte a Modest y puso encima de la agrietada mesa de mármol un montón de billetes de curso legal, bastante nuevos, sin contarlos siquiera, para dar a entender desprecio. Un buen fajo. Acto seguido, emprendió la subida de las escaleras en dirección a su habitación sin decir esto es lo que te debo, ni gracias por la paciencia, ni me cagüen en los peseteros de ca de Marés, ni estoy vivo gracias a tu hija, que no me había lavado la camisa, ni buenas noches. Modest recogió los billetes con un sentimiento contradictorio de alivio y repugnancia. Si pudiera…

Al día siguiente el alcalde Targa tuvo que atender a investigadores y autoridades, visitó capillas ardientes e incitó a sus compañeros a no perder el miedo a la acción. Y por la noche, sesión pictórica en el Ayuntamiento: si iban a cepillárselo, que fuera con el retrato terminado.

—¿Lo ves?

Agitó el periódico en el aire y lo posó en la mesa del despacho consistorial. Harto de tantas interrupciones, Oriol dejó el pincel en el bote de aguarrás y leyó que la otra persona que había perdido la vida en el infortunado accidente de tráfico era el camarada Eloi Cartellà, natural de Tàrrega, jefe local de la Falange Española e infortunado pasajero del automóvil.

—¿Y cómo fue?

—No fue un accidente. Lo publican así para que no cunda el pánico, pero fue un intento de asesinato. Quieren cazarme.

—¿Cómo sabe que iba contra usted?

—A Cartellà no lo conoce ni dios. —Cogió el periódico y se lo acercó un poco—. En cambio, yo… En fin, que se sabe quién soy.

—Pero mataron a los otros dos.

—A Cartellà lo mataron porque llevaba el uniforme.

—Pero ¡no se le parece nada!

—Los que dispararon no me conocían. Me salvé porque iba de paisano. Y seguramente porque me hice el muerto, además.

Miró tensamente a Oriol Fontelles, como si no le hiciera ninguna gracia que le llevara la contraria en esa cuestión: la víctima era él. Sólo él.

Oriol volvió a coger el diario. Le escocían los ojos. Tal vez por la falta de sueño. Oyó decir a Valentí es la segunda vez en poco tiempo.

—¿La segunda?

El alcalde desdeñó la pregunta con un gesto y Oriol tuvo que insistir:

—¿Cómo que la segunda?

—Cuanto más se empeñan en enterrarme —declamó Valentí a modo de respuesta— más ganas me entran de acabar con todos los colaboracionistas. De uno en uno. Sin odio, con frialdad, con justicia. Empezando por Ventura el de ca de Ventura, porque estoy seguro de que está detrás de esto.

—Dios mío.

Valentí sonrió de una manera que se podría considerar paternal:

—Te acojona, ¿no?

Silencio. Al cabo de un rato, prosiguió:

—Ventura se toma la guerra por su cuenta, como si fuera una cosa personal.

—¿Cómo lo sabe?

—Por el servicio alemán de inteligencia. Han infiltrado agentes. Por lo visto, Ventura recibe órdenes de un tal capitán Eliot.

—¿Quién es?

—Todavía no lo sabemos.

Oriol dejó el diario al alcance de su enemigo. Estaba mareado. Volvió al caballete para defenderse mejor.

—¿Por qué dice que es la segunda vez?

Seguramente por alardear, porque era estupendo hacerse el valiente ante un hombre con tantos conocimientos como el maestro Fontelles, o por lo que fuera, el caso es que Valentí le contó que había sufrido otro atentado precisamente el día que fue a Barcelona a ver a su Ramo de Flores, ¿te acuerdas?, pues ese día.

—¿Y qué pasó?

Oriol ya sabía lo que le contó Valentí, aunque el alcalde lo había vivido de cara a la pared, sin ver lo que sucedía a su espalda. Targa había llegado a la conclusión de que había sido alguien del pueblo, alguien con poca experiencia militar, porque falló un tiro que era más difícil de errar que de acertar.

Se levantó súbitamente, abrió el cajón, sacó la pistola, fue hacia el caballete, se situó detrás de Oriol y le apuntó a la nuca.

—¿Tú crees —le dijo— que se puede fallar a esta distancia?

Sin fuerzas para huir, Oriol cerró los ojos y esperó el tiro de gracia.

Así como el Papa Julio II, a la sazón abad comendatario de Montserrat, financió el claustro gótico del monasterio antes de ser nombrado Papa, cuando era simplemente Giuliano della Rovere —dijo, devolviendo el tríptico a su lugar—, la señora doña Elisenda Vilabrú, viuda de Vilabrú, aquí presente, está dispuesta a pagar lo que sea menester, me ha oído bien, lo que sea menester, para que la boda se celebre el día 24 de abril.

—Me imagino que se refiere usted al año setenta y dos.

—No. Mil novecientos setenta y uno. Veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y uno.

—Están ustedes locos. Eso es dentro de seis meses.

—Tiempo más que suficiente.

—Tenemos ocupado todo el día.

—Desocúpelo. Si me facilita la dirección de los interesados, los convenceré yo personalmente. Necesitamos el espacio libre a partir de las doce.

—Verá usted, las cosas no funcionan así. Tengo órdenes de no variar la prelación de solicitudes bajo ningún concepto.

El abogado Gasull miró con cierta conmiseración al encargado de la agencia. Con un gesto de preocupación, se metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes flamantes.

—Esto es para usted, sólo por prestarme atención.

—¿Qué significa esto? —un poco alarmado por el estilo, aunque se le iban los ojos detrás del fajo de billetes.

—Que si, además de prestarme atención, impone usted su autoridad a quien sea preciso para que el día veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y uno, dentro de seis meses, pueda celebrarse la boda del señor Vilabrú i Vilabrú y la señorita Centelles-Anglesola i Erill, quizá suceda que incluso pueda usted prescindir de este trabajo.

Al encargado de la agencia se le secó la boca de repente. Iba a asistir a la primera operación de compraventa digna de tal nombre desde que comenzó a dirigir la oficina con una actitud de absoluta inflexibilidad en la cuestión de Montserrat, porque todo dios quiere casarse allí y cualquiera es capaz de ya sabes a qué me refiero. Lo entendió enseguida, porque ya había hecho algunos arreglos y de vez en cuando se lo agradecían discretamente. Pero esta vez iba en serio.

—Le prometo que haré cuanto esté en mi mano.

—No se limite a hacer cuanto esté en su mano. Es preciso que lo consiga.

La boca, más seca todavía. Guardó el incómodo fajo de billetes en un cajón y sonrió al hierático abogado Gasull. Este verano, a Lanzarote, por fin, pensó, todavía atragantado por el grosor del fajo.

Nadie puso jamás en duda que el veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y uno, a las doce del mediodía, entre la sexta y la nona, Marcel y Mertxe se casarían en el altar mayor del monasterio de Montserrat, la novia, de blanco vaporoso; los fotógrafos se afanaban como locos, porque entre los invitados del novio y los de la novia eran muchas las personalidades presentes. Nadie pensó en Matutina ligat Christum, qui crimina purgat; Prima replet sputis causam dat Tertia mortis; Sexta cruci nectit; latus seis Nona bipertit Vespera deponit; Completa reponit, porque estaban todos muy entretenidos mirando de reojo a la concurrencia, acordándose de quienes no habían sido llamados a la diestra del Padre y alegrándose de ello.

El gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento, sudando por la calva y por las manos, se presentó con uniforme de gala y con ello fue el único, de entre las autoridades, que metió la pata hasta el corvejón, porque últimamente la consigna era evitar ostentaciones de corte falangista, pues los mandamases opinaban que más valía ser discretos y eficaces, situarnos donde convenga y ejercer el mando en nombre de Dios y en el de Su Obra, con suavidad y firmeza, eso sí. Con humildad y ambición, también. Fue el único, aparte de los dos coroneles y el general, que lucían medallas justificadamente en su pecho valeroso. En honor a la justicia, es de destacar el esplendoroso vestido de la novia, modelo de Charo Rodríguez, íntegramente confeccionado en satén de dos texturas, con un escote recto atrevidamente bajo y una cola larguísima, como hacía tiempo que no se veía. Adornaba el sombrero una elegantísima corona de flores silvestres blancas cuya fragancia se adivinaba desde la distancia a la que se encontraba su humilde servidor y enviado especial. Un vaporoso velo de caída excepcionalmente elegante remataba la deslumbrante creación de Charo Rodríguez. En las manos, la infeliz novia, que aún no sabía que contraía matrimonio con un cardo que le destrozaría la sonrisa para siempre, llevaba un delicado ramo de rosas blancas y rosadas mezcladas con fragante jazmín, obra de Mateu & Trias (de nuestro enviado especial).

Es ésta la más importante de las instituciones sociales, base y cimiento de todas las demás; el matrimonio es una institución natural, social, religiosa y juridicocivil. No voy a ahondar ahora en la etimología de la palabra matrimonio, pero recordemos que proviene del latín matris munium, es decir, carga que incumbe a la madre, refiriéndose a los esfuerzos de ésta en el momento de dar a luz, fin y meta teologal de este sacramento. A Santo Tomás de Aquino debemos una de las primeras definiciones de los tres fines principales de este sacramento: la procreación, la educación de la prole y el auxilio mutuo, así como las condiciones necesarias para el cumplimiento de dichas finalidades: unidad, fecundidad, indisolubilidad, religiosidad, legalidad. Y mientras oía esas palabras, Elisenda Vilabrú extendió en la mesa de la memoria su matrimonio con Santiago, su amor por Oriol, el único hombre que le parecía único, y su relación con el hijo de puta de Quique Esteve. Y dejó caer controladamente una lágrima, más por sí misma que por el sí que los novios estaban a punto de dar, Marcel, porque no tenía alternativa, puesto que era imposible librarse de las disposiciones de su madre, aunque reconozco que la tía está que ni te la imaginas, pero lo que me fastidia es casarme, atarme, con lo joven que soy, y Quique o cualquier otro confidente de su última y desesperada semana de soltero replicaba pero hombre, ya sabes que a todos nos llega el momento, está escrito. Y Mertxe, porque sabía que se unía a una de las grandes fortunas del país, más sólida que el Banco de España, a decir de los exagerados. Lo que Marcel creía que había podido guardar en el mayor secreto, uno de los pocos grandes secretos que creía haber conseguido ocultar a su madre, era que estaba enamorado de Mertxe, aunque no quería casarse con ella. Estaba perdidamente enamorado. El noviazgo había sido una balsa de aceite, rápido y eficaz, con un par de crisis ridículas y muy pocas mujeres clandestinas por la parte de Marcel. Incluso cuando salió con Lisa Monells para despedirse, notó un leve ronroneo de mala conciencia, porque Mertxe no se lo merecía. De todos modos, no había más remedio que cerrar el episodio, porque él era un caballero. Y Lisa folla como los ángeles. Y en la vida no se pueden cerrar todas las puertas. Y mientras Mertxe no lo sepa, no puede hacerle daño. Ya te llamaré, Lisa, te lo juro.

—¿Qué?

—Ahora debe decir usted sí, quiero.

—Sí, mamá.

¿Lo ves, querido? Por fin está casado. Y muy bien casado, en mi opinión.

La foto oficial recoge, a modo de colofón, el momento cumbre de la brillante ceremonia, el noble gesto del joven Vilabrú poniendo el anillo a la desdichada novia. Según nuestro enviado especial a Montserrat, se especulaba con la posibilidad de que el sacerdote elegido fuera el propio abad del monasterio, el obispo de la Seu o monseñor Escrivá de Balaguer. Sin embargo, en un gesto que honra el rancio abolengo de la familia Vilabrú, ofició la ceremonia un humilde y joven sacerdote rural, mosén Fernando Rella, teólogo brillante a pesar de su juventud, acaso levemente pesado, porque el sermón fue plúmbeo, rector de la parroquia de Sant Pere de Torena, idílico y remoto paraje pirenaico conocido hoy en el mundo civilizado precisamente por su magnífica estación de esquí, deporte blanco cuya práctica cuenta con más adeptos cada día. Todos los invitados acogieron favorablemente el simpático detalle de que el oficiante principal fuera el rector de la humilde parroquia de la cuna de la ilustre familia Vilabrú.

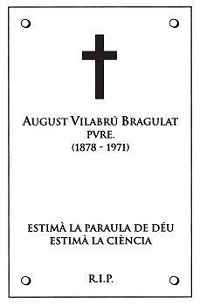

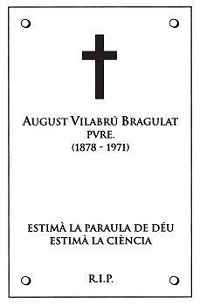

En un acto íntimo propiciado por el padre abad y que no trascendió a la prensa, el superior del monasterio recibió a los novios, a la madre del novio y al tío abuelo del novio. El padre August Vilabrú, que vivía agarrado con una mano nerviosa a un bastón de roble y marfil, agradeció en silencio la deferencia del padre abad, pues, tras bendecir a los novios, se acercó a besarle la añosa mano. Entre tanto, Elisenda Vilabrú ordenó a la infortunada pareja que saliera a cumplimentar la tediosa pero imprescindible sesión de fotos con los invitados, porque, si no, nos dan aquí las del alba. Y por fin se quedaron los tres a solas.

—¿Cuántos dice usted?

—Noventa y tres, padre abad.

—Quién pudiera llegar a su edad con su salud y su coraje.

Era mentira. Piadosa, pero mentira porque el abad sabía que a finales de los cincuenta el padre August había publicado su último opúsculo, que versaba sobre la aplicación de las derivadas al teorema de los incrementos finitos, y, desde la crisis de hacía tres años, a raíz de un leve ataque de apoplejía, no volvió a ser el mismo y a duras penas cumplía con las partes del breviario y con sus devociones y como máximo, reflexionaba un poco acerca de las propiedades de los números primos. Lo que ignoraba el padre abad era que la apoplejía había sido la única respuesta del cuerpo mortal del canónigo a la feroz discusión que mantuvo con la niña de sus ojos, el diamante que convertí en brillante pero, por qué motivo, Dios mío (felix qui potuit rerum cognoscere causas), se convirtió en una sortija de tumbaga con un brillante espectacular que oculta un veneno fatídico, pues obra su efecto en pocos minutos. Ella, a la que eduqué en el amor a Dios y a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en la devoción a la espiritualidad del padre Enric d’Ossó, cuya merecida beatificación no podré ver con mis ojos, en el respeto a la gran obra de la Creación Divina… Ella, mi hija espiritual, la esperanza de mi vejez, que no quiso profundizar en la matemática y prefirió entregarse a engrosar su fortuna; la mujer más inteligente que conozco, transformada por una astucia demoníaca… Ella sumió mi corazón en las tinieblas para siempre. El padre abad era el único que lo ignoraba. De todos modos, nadie sabía tampoco que ahora iba a repetirse la experiencia. Para corresponder a los deseos del padre abad, el canónigo se limitó a hacer con la mano libre un ademán impreciso que quería decirlo todo. El padre abad sonrió sin comprender y Elisenda se mantuvo al acecho. Hasta que, llegado el momento, dijo con su voz más suave y persuasiva mi tío quiere recordarle su promesa de contribuir a la causa de la beatificación del venerable Oriol Fontelles.

—Yo no…

—Calle, tío, deje hablar al padre abad… —solícita, inclinada hacia el cura sentado.

El corazón del padre August empezó a brincar desbocadamente. Para superar la barrera de Elisenda, levantó tímidamente un dedo, pero el abad no lo advirtió. De todos modos, si lo consideraba estrictamente, ese gesto tímido de protesta era pecado y, estando a las puertas de la muerte, no deseaba cargar con la culpa del delito gravísimo de insinuar información que había llegado a sus oídos por medio del terrible secreto de confesión. Precavidamente, bajó el dedo.

—Estamos en ello, hija. —El padre abad los miró satisfecho—: Antes de fin de año tendremos un nuevo procurador de la causa. Me lo aseguró el señor obispo de la Seu.

Cruzó una mirada de complicidad con Elisenda y se dirigió al anciano, que había bajado la vista, abrumado por los escrúpulos.

—¿Está cansado, padre? —preguntó.

Lo ayudó a levantarse de la silla que habían colocado a propósito en el centro del claustro de visitas, lo abrazó con cariño filial, dio la mano escuetamente a la dama y, con una sonrisa paternal, vio alejarse lentamente, con ayuda de la mano solícita de la elegante señora que era su sobrina, a la figura encorvada del antiguo profesor que lo había guiado entre las trampas y las delicias de la trigonometría y el cálculo infinitesimal a lo largo de cinco años de estudios en Roma. El padre August y Elisenda calcularon la distancia que les separaba, diez lentos pasos, de la sonrisa servicial del hermano portero, que se hallaba en el lado opuesto del ala del claustro.

—Detenlo todo.

—No. La memoria de Oriol se lo merece.

—Eres una meretriz sucia y despreciable.

—Tengo entendido que el confesor que osare violar directamente el secreto sacramental —dijo ella con voz pálida— será excomulgado en virtud de la excomunión más grave que se reserva la Sede Apostólica.

—Maldita seas.

—Artículo dos mil trescientos sesenta y nueve, tío. Es así.

—El maestro no era un santo, no era más que tu amante.

—Código del derecho canónico, tío. La beatificación saldrá adelante.

—¿Quieren descansar un poco? ¿Padre? ¿Señora?

—No, no, gracias; nos esperan los invitados.

El padre August lloraba por dentro y no oyó la pregunta del hermano portero. Se obligó a levantar la cabeza con una mueca de dolor de alma que el hermano portero interpretó como muestra de la alegría que les proporcionaba el venturoso enlace.

Al cruzar la puerta del recinto monacal, un ametrallamiento despiadado de flashes de fotógrafos de prensa del corazón desorientó por completo al padre August. Detrás de los periodistas, un grupo de muchachas risueñas, con la mochila a la espalda, miraba a la asimétrica pareja que bajaba los dos escalones entre fogonazos de luz, y la chica de las trenzas y ojos de color de hierba de montaña dijo deben de ser los novios, ¿no? Y todas las chicas se echaron a reír con más ganas aún, porque era la forma que tenían de equilibrar el exceso de vitalidad que rebosaba su cuerpo. Jacinto, baja de las nubes, hace unos días que no sé qué te pasa; ¿es que tengo que esperar a que te dignes presentarte con mi coche, eh? Disculpe, señora. Disculpa, Elisenda, pero cuando te enfadas, se te ponen unos ojos encantadores. Más que cuando estás serena.

Concluida la brillante ceremonia, las audiencias privadas íntimas y la tediosa pero imprescindible sesión de fotos, autoridades e invitados se reencontraron en un céntrico y lujoso hotel, en el que prosiguió la fiesta a gusto de todos, incluida otra tediosa e imprescindible sesión fotográfica en los jardines del hotel. Se dio la circunstancia de que el número de invitados era tan elevado que fue necesario habilitar dos salas del prestigioso establecimiento para la celebración. La alta sociedad y, por qué no, la aristocracia rancia, se citaron en ese acontecimiento espectacular de las bodas del heredero del imperio deportivo de los Vilabrú (Brusport, Brusport Instalaciones Deportivas, Estación de Esquí de la Tuca Negra SA, Vilabrú Sportwear) y Mertxe Centelles-Anglesola i Erill, descendiente de una de las familias más emblemáticas del selecto y reducido círculo de la aristocracia. De los Centelles-Anglesola emparentados con los Cardona-Anglesola por el lado Anglesola, y de los Erill de Sentmenat, porque la madre de Mertxe es hija de Eduardo Erill de Sentmenat, el de Maderas Africanas, que es presidente del consejo de administración de la Banca de Ponent. Muy aristócratas sin trampa, pero entrampados por las pérdidas de Maderas Africanas, pérdidas que se reflejaban en las bolsas de los ojos del yerno de Eduardo Erill de Sentmenat, el señor Fèlix Centelles-Anglesola, que había vendido las últimas posesiones argentinas hacía exactamente siete días para hacer frente a los acreedores. Sí, a la señora Elisenda Vilabrú. No, por un precio razonable, porque hay que reconocer que la señora Vilabrú será lo que quieras, pero de usurera no tiene nada. Una operación rápida y discreta y todos contentos. Bueno, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que todo queda en familia, porque si la feliz pareja tiene un hijo, será Vilabrú–Centelles–Anglesola i Vilabrú Erill de Sentmenat, de los Vilabrú Cabestany de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany Roure y de los Vilabrú Ramis de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, un puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm, y de los Centelles-Anglesola de los Cardona-Anglesola y de los Erill de Sentmenat, de Eduardo Erill de Sentmenat, ex presidente del consejo de administración de la Banca de Ponent, el de las malditas Maderas Africanas, porque hace veinte años bien cumplidos que le dije papá, hay que vender todo eso antes de que se lo ventile la carcoma y él dice tú crees, tú crees, y ahora, a morirnos todos por culpa de las pérdidas. Ahora que, desde luego, la que tiene un par de huevos que no puede con ellos es esa mujer, que está forrada de arriba abajo, podrida de dinero está, que tiene terrenos por todo el mundo, y en cambio, se pasa la vida haciendo camisetas de baloncesto, persiguiendo a nuevos clientes, diseñando balones de fútbol y multiplicando los duros como Jesucristo en el huerto de Getsemaní, hostia.

Para colmo, mientras servían y comían los espárragos amb espardenyes (que cuestan un ojo de la cara, porque cada espardenya sale a veinte duros y esa tiquismiquis de la diadema ni las toca, pero se zampa los espárragos, que son de lata), el señor Fèlix Centelles-Anglesola tuvo que soportar con una sonrisa forzada, que pretendía ser simpática, que su yerno recién estrenado se luciera hablando de raquetas de tenis de mesa, sección que llevo yo directamente, y de las negociaciones con Saint-Moritz sobre unas franquicias interesantísimas, y un sistema que llaman forfé, que es comodísimo, oye, y es que tenemos mucho que aprender de Europa, en resumen, que es un trabajo apasionante y blablablá, y por unos momentos soñó que la señora Elisenda Vilabrú de Vilabrú inclinaría la noble testa hacia él y diría no se preocupe, Fèlix, me hago cargo del banquete. Y puede permitírselo de sobra, porque para ella no es nada. Pero es que esta mujer es tan suya que ni se le ocurre dar el paso si no me adelanto yo. Y la verdad es que no puedo ni insinuarlo.

—No es el mejor momento para hablar de eso. —Quique (el de los Esteve del colmado) sonrió a la espléndida sobrina de uno de los militares, a la que llevaba de la mano hacia la sala de baile.

A Elisenda se le congeló la expresión y decidió que había llegado el momento de pegar fuego a la traca final. El muchacho se había buscado la perdición con esa sonrisa y se iba a enterar de una forma que no se le olvidaría en la vida.

Y así fue: al día siguiente, ya en Torena, lo citó en casa Gravat, esperó pacientemente a que Carmina se fuera a la cama, lo llevó al dormitorio, se dejó querer a conciencia y, cuando lo tenía a su merced, agotado y exprimido en la cama, meditando sobre los avatares de la vida, desnudo, fumando el cigarrillo de después, con la mirada perdida, tal vez pensando en otras mujeres, segurísimo que pensando en otras mujeres, ella se puso un vestido y, desde la puerta de la habitación le comunicó tienes dos horas para retirar tus gafas de sol del armario de la sala de personal de las pistas.

—¿Qué?

—Estás despedido. Ya no eres director de monitores de La Tuca. Ya no eres monitor. Ya no eres nada.

Quique se volvió, dejó el cigarrillo mal apagado en el cenicero y se levantó. Plantado delante de ella, intentó comprender lo que le había dicho.

—¿Por qué?

—Por incompetente. —Miró el reloj—. El tiempo vuela.

—Pero ¿qué he hecho?

—Tirarte a Lali Mestres, a Glòria Collado, a Mamen Vélez de Tena, que es mayor que yo, a Sònia Ruiz, que es menor… —Sacó un papel del bolsillo del vestido y prosiguió—: Y también te has liado con Gary Spader, el rubito angelical, y con Ricardito Tena, es decir, has conseguido el doblete madre e hijo. Sesenta años tiene Mamen. ¿No te repugna?

—Soy un buen monitor.

Era su manera de confesar que sí, que Lali, Glòria, Mamen Vélez, Gary, Ricardito y los que no sabes, so zorra. Porque tú no lo sabes todo; tengo en mi haber otro doblete suculento: en cuanto comprendí que los contactos que tenías con los padres de Mertxe Centelles-Anglesola i Erill eran con la intención que eran, pasé dos fastuosos fines de semana con ella. Y, para redondear, tendría que poner en tu conocimiento que un día acorralé a tu querido Marcel en las duchas, me lo tiré y le gustó. Gran triplete. En América lo llamarían hat trick. ¿Te lo ha contado tu hijito? Es que me gusta estrenar las cosas, me gusta tomarte la delantera cuando no sólo crees que me la has tomado tú a mí, sino que estás por encima, y también me gusta follarte, sí, de acuerdo, eres una mujer mayor, pero posees algo irresistible; no sé, todo tiene un límite, sobre todo cuando juegas a la perra rastrera y luego, cuando por fin logro entrar en el papel de amo, me humillas y me recuerdas que el juego ha terminado, querido, estamos en la realidad, y me ordenas que me vaya a enseñar a la gente a romperse las piernas en la Teixonera larga.

—¿Y qué? Monitores como tú hay a patadas.

O no, porque eres buenísimo. Pero me indigna tanta falsedad y me revienta que circule por ahí lo que no tiene que circular. Sabías, desgraciado, que la primera regla de nuestra relación, y la más importante, era el del secreto absoluto, y que lo juraste por mi coño, ¿te acuerdas? Te echaré de menos.

—Te has cansado de mí.

—Estoy indignada porque además de engañarme, has contado nuestro secreto a Mamen. ¿A quién más se lo has largado?

—No le he dicho nada. Te lo juro.

—Qué poca clase tienes.

—Te lo juro, no…

—No te esfuerces. Si quieres, os organizo un careo y lo aclaráis.

—Si te pones en plan hija de puta, lo cuento en la prensa. Te juro que a mí me importa un bledo. Pero imagínate el escándalo.

Elisenda cogió bruscamente la ropa de Quique y salió de la habitación. Sulfurada, volvió a entrar con la ropa en las manos. Hizo un esfuerzo para serenarse.

—Si vuelves a amenazarme, aunque sea en broma —dijo—, te mato.

Salió de la habitación, abrió la puerta de la calle y arrojó la ropa al empedrado de la entrada. El primer gesto mal calculado, después de muchos años de reacciones calculadas al milímetro y de evaluación de los efectos consiguientes. La luz de las estrellas bañó tenuemente los calzoncillos, los calcetines, el anorak, los pantalones, la camiseta y la camisa del amante repudiado. Y una colilla humeante que alguien había tirado al suelo, en el extremo opuesto de la plaza.

Dos veces significaba no hay patrullas de Sort en el puerto de la Bonaigua. Tres, que había movimiento militar de Sort en València d’Àneu. Cinco quería decir evitad el valle, no os mováis de las crestas y que Dios (es un decir) os ampare, si quiere. Más de cinco veces era señal de que más valía que no hubieran llegado al desván de la escuela de Torena porque estaban a punto de ser descubiertos, desgraciados, que os habéis metido en una ratonera mortal. Era un sistema primitivo pero eficaz. Y peligroso para el emisor, porque, del mismo modo que veían ellos los dos, tres, cuatro, cinco o más parpadeos, también los veía el cabo Faustino Pacón, de la guarnición de Sort, desde el Batlliu, donde se había apostado con un número muy pachorrón, porque algún mando había oído decir que se avecinaban noches de jaleo y conviene hacer rondas de noche, como Rembrandt. Qué hostias será esa luz. Qué hostias comunican. A quién hostias se lo comunican. Tengo que ponerlo en el parte.

Oriol con el teniente Marcó, delante de la ventana de la casa del maestro, todo a oscuras, la mirada fija en dirección al puerto del Cantó, al pie de la Torreta de l’Orri, consciente de la fragilidad de la remesa que dormía en el desván, pensando sólo vengo a esta casa a mirar por la ventana, a ver si se enciende mi propia luz, pensando no quiero volver a esta casa si no es con Rosa y con mi hija sin nombre, pensando en lo que le había propuesto Valentí Targa: que estaba capacitado para reunir a todos los maestros de la zona y convencerlos de que se adhirieran de una puta vez a la Falange, que se hicieran militantes y él respondió sí, sí, qué magnífica idea, sí, pero pensando una vez más Eli, Eli, lemá sabactaní.

—¿Qué te parece?

—Sí, una idea magnífica.

—¿Qué idea magnífica? —dijo Ventura, extrañado.

—Estaba pensando en voz alta. Disculpa.

Bajaron el tono de voz, porque en un pueblo silencioso y desconfiado, la noche desvela toses, gritos en sueños, ronquidos, envidias, y las paredes son de papel de fumar.

—Estás nervioso.

—Sí. Quiero dejarlo.

—Ahora no puedes.

—La gente me odia. Tu mujer me odia. ¿Por qué no le dices que…?

—No —lo interrumpió—. Así es más seguro. Más seguro para todos. —Refiriéndose a la negrura del otro lado de la ventana—: ¿No ves que ahora no puedes dejarlo?

Callaron. Siguieron escudriñando la oscuridad, esperando. Una estrella fugaz escribió un deseo imposible en el cielo.

—Mi mujer también me detesta. Esto es insoportable. Y conseguirá que mi hija me desprecie también.

Como obedeciendo a la estrella que huía, el teniente, a oscuras y sin dejar de mirar hacia la Torreta, sacó un papel del bolsillo y se lo dio a Oriol.

—¿Qué es esto?

—Léelo.

Desdobló el papel y, a la vacilante luz del mechero del teniente, leyó Placeta de la Font, tres, Barcelona.

—¿Qué es esto?

—El paradero de tu mujer y tu hija.

Placeta de la Font, tres, Barcelona. El paradero de Rosa y mi hija, no sé cómo te llamas.

—Iré el domingo.

—No. Te avisaremos cuando pueda ser, pero hasta Navidad, ni hablar.

—¿Hasta Navidad? —Contó con los dedos—: Uno, dos, tres, cuatro, ¿cinco meses de espera? ¡Estás loco!

—Eso tú, si no haces lo que te digo.

—¿Cómo sé que llegaré vivo a Navidad?

—Eso no se puede saber. Quémalo. El papel, digo, no las pongas en peligro por un descuido.

Placeta de la Font, tres, Barcelona. ¿Una pensión? ¿Por qué has huido de mí tan afanosamente, Rosa? ¿No ves que me estoy redimiendo? Placeta de la Font, tres, Barcelona, murmuró mientras quemaba el papel en el platito que hacía las veces de cenicero. Y, puesto que pensar en eso era insoportable, sin dejar de escudriñar la oscuridad, dijo Targa me pone nervioso. Me da la impresión de que sospecha.

El teniente Marcó murmuró algo en un tono que ofendió a Oriol, el cual dijo, irritado:

—Y vosotros sois tan chapuceros que no acertáis ni a matarlo.

—Mira que me lo advirtieron, no le digas el paradero de su mujer.

—Perdona. —Hizo un esfuerzo para dominarse.

El teniente Marcó aspiró y mientras soltaba el aire sentenció:

—Ese Targa tiene una suerte del demonio.

Otro rato de espera. Un ladrido lejano de un perro desconfiado quiso rasgar el velo de la noche. Entonces, sin venir a cuento, el teniente Marcó dijo el eme y cinco te felicita por la idea de la operación Morrot. Se cumplió el objetivo.

—Fue fácil. Pero yo tengo miedo. Me muero de miedo.

—Como todos. Pero hace falta gente como tú. Como el que maneja la luz de la Torreta. Como el que lleva la información. Eliot ha vuelto para reorganizar a la gente del Interior.

—¿Luchas a favor de los ingleses?

—Luchamos a favor de las fuerzas democráticas de todo el mundo. —Pausa eterna—. Con los aliados, sí.

Oriol se apartó de la ventana y a tientas encontró el bote de los frutos secos. Sacó un puñado de avellanas rancias y volvió junto a su compañero.

—¿Cuándo voy a conocer a Eliot?

—Ya lo conoces.

—¿Eres tú? —Le dio un puñadito de avellanas.

—No. Eres tú.

Oriol se quedó mudo un rato largo.

—No es verdad, Eliot actúa desde hace dos años.

—Eres el tercer Eliot. Nuestro enlace siempre es Eliot.

Yo, Eliot. Es decir, Eliot no es nadie. Yo, un maestro de escuela repudiado por su mujer y por su hija, que tiene una aventura con una mujer que no le conviene en absoluto, porque, si es de algún bando, es del otro, resulta que, según la leyenda, tengo una capacidad organizativa y una movilidad inusuales.

—Pero yo no me muevo de aquí y Eliot actúa en…

—Es que Eliot también somos unos cuantos. Ni nosotros mismos sabemos quién es. Un día nos inventamos la campanita roja. Otro día… El caso es incordiar al ejército.

—¿Y qué tengo que hacer siendo Eliot?

—De momento, no morirte.

—Ah.

—Sí. Eres Eliot desde hace siete meses. La escuela es una isla desde hace siete meses. Un verdadero hito.

—¿Hito de qué?

—De supervivencia. Nunca había durado tanto una isla.

—Ah.

—Ni un Eliot. Dice el Estado Mayor que, si sigues vivo, te iremos llenando de contenido poco a poco.

El maquis, el eme y cinco, el ejército aliado me irán llenando de contenido poco a poco, como quien rellena un canelón de San Esteban. Como si no supieran que no soy más que un maestro que pintaba paisajes, pero, desde que vivo inmerso en un paisaje siempre extraordinario, me dedico a retratar a gente importante, como Rosa con su vientre, en el que ya estabas tú, hija. Como Elisenda Vilabrú, como Targa. Algún día tengo que contarte cosas de una conocida mía, hija, aunque no sé si sabré.

—¿Qué fue de los Eliot anteriores?

—Los mataron, ya ves.

—Caray. Es peligroso ser enlace.

—Sí. —Ventura masticó en silencio—: Están pochas.

—Es lo único que tengo.

—La semana que viene vamos a instalar un radiotransmisor en el desván de la escuela.

—Estáis mal de la cabeza. ¿Y si me pillan?

—También voy a traerte una pistola. Si te descubren, no digas las frecuencias.

—Muy fácil.

—Sí. El poder de Eliot está en su forma de ser.

—De ser un fantasma.

—No sé. Lo que queremos es, por ejemplo, que cuando se reúnan los Waffen con el general Yuste y sus coroneles, tengan miedo de que Eliot les reviente el suelo que pisan. —A pesar de la ranciedad, cogió otras cuantas avellanas—. Sí, eso está bien dicho, un fantasma, sí. Como no paro quieto, a veces yo también soy Eliot. Estás en todas partes.

—Si te mueves con tanta facilidad, ¿por qué no viniste a ponerte en el lugar de tu hijo?

Sin perder de vista la oscuridad, el teniente Marcó terminó de comer las avellanas y aun se permitió el silencio del tiempo que tardó en liar un cigarrillo. Cuando lo hubo lamido:

—¿Crees que tienes derecho a preguntarme eso?

—No sé. ¿Por qué no te presentaste?

—Estaba en Tolosa. Cuando me llegó el aviso…

Cuando le llegó el aviso, Ventura se volvió loco, amenazó de muerte al comandante Caspe, que le negó el permiso para ir a entregarse, y se escapó contraviniendo muchísimas órdenes. Llegó a Torena de noche, a tiempo para ver la tumba de su hijo, el primogénito, recién estrenada. Llegó tarde, murió de pena y los tres hombres que lo acompañaban lo obligaron a desaparecer aquella misma noche. En Tolosa, por falta de hombres como el teniente Marcó, pasaron por alto el consejo de guerra que se había ganado.

—¿Qué dices?

—Nada, nada. Que estaba en Tolosa. —Señalando la ventana—: Atención, falta poco.

Guardaron silencio de nuevo un largo rato. De vez en cuando, siempre que Ventura daba una calada, se les teñía el rostro de sangre.

—Oigo el Pamano —dijo Oriol.

—El Pamano no se oye desde Torena.

—Pues yo lo oigo. —Silencio—. ¿Tú no?

Ventura contuvo una sonrisa lenta que venía de dentro. Oriol la percibió y lo miró, extrañado. Ventura dio una calada.

—Es que… los viejos de Torena, los abuelos, cuando yo era pequeño, decían que…

—¿Qué?

—Decían que sólo lo oye el que va a morir.

—Todos tenemos que morir —replicó, incómodo.

—Lo llaman el río de los mil nombres —dijo Ventura para romper la niebla que se levantó entre ambos.

—¿Por qué de los mil nombres?

—Primero lleva el nombre de la montaña que lo alimenta y se llama Pamano. Más abajo, algunos lo llaman Bernui y, después de Bernui, se llama río de Altron y entonces le cambian la voz y el sabor. Hasta las truchas saben distintas, menos tiernas, menos sabrosas que las que pescamos en el Pamano.

Ventura dio una calada honda. Se había ido lejos. Miraba adelante, hacia la Torreta de l’Orri, pero estaba pescando en la orilla del Pamano.

—Y más allá, hacia el puente del Molí, lo llaman río de Sant Antoni, y allí deja de cantar.

Silencio. En la Torreta de l’Orri, oscuridad. Se les irritaron los ojos de tanto horadar la noche. Ventura parpadeó, escupió una brizna de tabaco y dijo:

—¿Sabes qué me preguntó Ventureta un día?

—¿Qué te preguntó?

—Volvíamos del Bony de la Mata y cuando llegamos al Pamano, a la altura de Seurí, tiramos río arriba.

—¿Y qué te dijo?

El teniente Marcó guardó silencio. Una calada más.

Oriol pensó que estaba en la orilla del Pamano con su hijo o se había dormido. Respetó el silencio. Pero duró tanto que al final se atrevió a decir bueno, oye, ¿qué te dijo Ventureta?

—¿Qué?

Como si acabara de despertarse, apagó el cigarrillo en el platillo que hacía las veces de cenicero y suspiró.

—Da igual. Tenía cinco o seis añitos. —Enérgico—: Hala, que ya es la hora.

—¿Qué te dijo?

A pesar de la oscuridad, supo que al teniente Marcó se le enredaban unas lágrimas en la barba. No habían perdido de vista la Torreta de l’Orri ni un momento, por si la linterna hubiera tenido que adelantarse, y les escocían los ojos. La voz del teniente sonó más negra, si cabe.

—Me dijo padre, cuántos años tendré cuando sea mayor. —Se pasó la manga por la cara enérgicamente—. Ya ves la pregunta que me hizo Ventureta.

Eran las once en punto. Con una puntualidad fría que siempre le estremecía, la linterna parpadeó. Dos destellos hirieron la noche. Dos. Negrura, silencio, frío. Dos luces. Dos luces. Más negrura. No había duda alguna: dos luces. Tan larga espera para un segundo de emisión única. Se acabó el espectáculo. Hala, cada mochuelo a su olivo.

—Dos —dijo el teniente Marcó, cogiendo las últimas avellanas—. Vámonos.

—Dos luces —certificó el cabo Faustino Pacón en el camino de Pujalt a Sort—. ¿Qué hostias será?

—¿Vamos o no, cabo? —El número temblaba de frío y se le había olvidado el tabaco en el cuartel.

—Como hay viñas que lo pongo en el parte. Ya lo creo —concluyó el cabo.

—No descansas nunca, Ventura.

—Cuando termine la guerra.

—Oye…

Ventura se había levantado y miraba hacia la sombra que era Oriol.

—Qué —dijo.

—¿Tuviste algo que ver en la muerte de Vilabrú padre e hijo?

Ventura se arrebujó en un abrigo oscuro que lo fundiría con el frío en el momento de cruzar la plaza pegado a las paredes como una lagartija, en dirección a la escuela, donde trece soldados armados hasta los dientes esperaban órdenes para transportar arriba la propuesta de la Gran Operación del Servicio Británico de Inteligencia. Una cartera llena de considerandos, recelos, mapas, doctrina, desconfianza y esperanza loca.

—¿Por qué lo preguntas?

—Para situarme.

—El maestro quiere situarse.

—Sí. ¿Por qué te odia tanto Targa?

—Pregúntaselo a él.

—Dice que fuiste tú quien roció con petróleo al hermano de…, de la señora Vilabrú.

—Ten mucho cuidado con esa mujer. Dicen que sois muy amigos.

—¿Quién lo dice?

Joan Esplandiu el de ca de Ventura abrió silenciosamente la puerta y desapareció con la levedad de los gatos en dirección a la escuela sin responder a la pregunta. Oriol lo siguió, también en silencio.

No podía sentir alegría porque el uniforme de falangista, porque Rosa, porque no conocía a su propia hija, porque Elisenda, porque su vida pendía de un hilo, porque Ventureta, porque las Ventura me desprecian, porque las miradas de soslayo de más de una mujer cuyo marido estaría enterrado en un campo anónimo del Ebro o, peor aún, allí mismo, en la carretera, cerca de Rialb o de Escaló. Porque un etcétera larguísimo. Por eso, mi único consuelo es escribirte, hijita, y contártelo. Lo más probable es que no llegues a leerlo nunca, pero lo habré escrito. Pudiera ser que alguien, además de los ratones que se pasean de noche por la escuela, encontrara estos cuadernos y mis dibujos. Pudiera ser. Si se diera el caso, suplico a esa persona que haga lo posible por entregárselo a mi hija. Se lo suplico de todo corazón.

Se refería a ella. Oriol Fontelles se dirigía a Tina Bros directamente, que haga lo posible por entregárselo a mi hija. Se lo suplico de todo corazón. ¿Por qué dice que entregue los cuadernos a su hija si, según la señora Vilabrú, Oriol Fontelles no tuvo hijos?

No podía sentir alegría por muchos motivos. Y por si fuera poco, ella los miraba desde arriba, desde el balcón del Ayuntamiento; estaba seguro de que no le quitaba los ojos de encima, porque la intensidad de la mirada le irritaba la nuca. Dios mío. A pesar de todo, después de secarse el sudor de la frente, porque cada vez que asomaba el sol entre los nubarrones le daba en la cara, Oriol Fontelles sonrió afablemente a don Valentí Targa cuando éste subió los escalones de la tarima de la Plaça Major de Sort, que ahora se llamaba Plaza Mayor, junto a once autoridades más. Doce personas encima de la tarima que, unos años antes, servía para la cobla o la orquesta de baile de tarde, cuando todavía existía la música. Las doce personas en uniforme de verano, como si fueran los músicos con la chaqueta blanca de su agrupación musical, y el yugo y las flechas falangistas bordados en el bolsillo de la americana, el bigote fino y bien recortado, la raya del pelo bien hecha y el cabello muy engominado para que ninguna duda los despeinara, miraban con expresión entendida las nubes irregulares que de cuando en cuando ocultaban el sol y, si no se echa a llover, pase, y celebraron con alborozo el glorioso alzamiento que había sumido al país en la tristeza y la ruina e inauguraron el monumento a los caídos del pueblo, víctimas de las hordas rojas, y profetizaron vacas gordas en el futuro inmediato si todo el mundo ponía de su parte lo necesario y se acababa de una puñetera vez el estraperlo, cosa imposible, porque los mismos uniformados de la tarima, al menos tres de ellos (Rubió, Emparança y Dauder) estaban metidos en el asunto hasta el bigote y asintieron compungidos cuando el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, un salmantino de voz de falsete y oratoria solemne, condenó el estraperlo después de haber exprimido a Rubió, Emparança y Dauder a cambio de seguir haciendo la vista gorda. Y Oriol, en las primeras filas, con las manos delante como para protegerse la ingle y simulando lo mejor posible un gran orgullo por el alcalde de su pueblo, que se encontraba entre los doce apóstoles blancos que exhortaban a los convocados (el cincuenta y nueve por ciento de la población, llevados a la fuerza a la plaza Mayor) a dar la vida por la patria si fuera necesario, como han hecho los millares de patriotas que sucumbieron al odio rojo, y por eso los recordamos hoy con este humilde pero magnífico, rústico y vigoroso monumento. (Bravo, así se habla, sí, dijeron Minguet el de casa Roda de Rialb, Càndido el de casa Mora de Bernui, la Báscones, estanquera de Torena, los Cases de ca de Majals, marido, mujer e hija mayor, también de Torena, Andreu el de casa Pona de Llavorsí, Feliu el de ca de Birulés de Torena y doce o quince pares de manos más; aplaudieron fervorosamente, aunque no sabían qué significaba que un monumento fuera rústico y vigoroso, si es que habían entendido bien el castellano rimbombante del gobernador civil). Pneumopleuroparietopexia, pensó Cecilia Báscones.

La madre que los parió: te dan un dibujo que no hay por dónde cogerlo, te mandan hacerlo en quince días, te las apañas como dios te da a entender, acabas la obra el día señalado, no te pagan hasta dentro de un año y ya ves, resulta que es rústico y vigoroso. Tócate los cojones.

Oriol Fontelles, perfectamente uniformado de verano, asintió dos veces levemente con la cabeza y miró al señor Targa, que en ese momento estaba observándolo. ¿Me vigila? ¿Me estudia? A continuación, el orador anunció que las fuerzas del orden progresaban en el control de toda la montaña y que por fin se instalaría permanentemente en Sort un destacamento de la benemérita para proteger la vida de los súbditos leales del horror de las minorías incontroladas de bandoleros del monte, que en realidad no existen, y, de paso, para meter el miedo en el cuerpo a los desleales por mucho que oculten su deslealtad. Porque Dios lo ve todo y Dios está con nosotros. Y el resto de la orquesta asintió con un suave zumbido de maracas y sonrisas de oreja a oreja, mientras el trompeta solista se palpaba los labios, sensibilizados por la potencia del solo, soplaba la trompeta muda para expulsar la saliva y se remojaba los labios para reanudar la actuación.

—No te vuelvas. El teniente Marcó te espera esta noche. A medianoche. Es importante. —Oriol movió la cabeza instintivamente. El desconocido, con voz crispada pero baja—: ¡He dicho que no te vuelvas! Es importante.

Entre tanto, el Jefe Provincial del Movimiento, en el mismo tono de sol mayor, seguía triscando por terrenos teológicos y Ventura, la madre, decía Dios mío, por qué no tengo fuerzas para traer el cuchillo de cocina escondido entre la ropa y clavárselo en mitad del alma a todos estos hombres, Dios mío del amor hermoso, por qué no tengo fuerzas para hacerlo, y estaba de pie, en el rincón reservado a los de Torena, mirando fijamente adelante, al interior de su pena.

Oriol iba a decir que no sabía si podría acudir a medianoche porque…, pero el aliento que le recalentaba la nuca cesó. Entonces dio media vuelta. Detrás, sólo dos señoras mayores que no tenían cara ni voz de maquis. Aprovechó la coyuntura para echar un vistazo al balcón y se produjo un lance de miradas mientras el Jefe Provincial del Movimiento, con la vena del cuello hinchada de tanto soplar, se acercaba al final del discurso con su vocecita atiplada. Un día, después de un banquete de celebración de alguna victoria, durante el discurso del café y puro con punta mojada en coñac, había dicho esas mismas palabras: Dios está con nosotros. Y, con la euforia de la digestión, había añadido y, si es preciso, lo someteremos para que no deje de estar con nosotros, porque todo el mundo tiene precio, camaradas. Hoy, delante del cincuenta y nueve por ciento, no aludió al soborno divino; para concluir el acto, se limitó a hacer una referencia al caos de Europa, al marasmo de la guerra de la que nos había salvado el Caudillo, y a insistir en que Dios lo ve todo y está con nosotros. El broche del discurso no fue un amén, sino las arengas habituales que los doce apóstoles (el saxo tenor deseó larga vida al dictador, el clarinete repitió las consignas y el batería resumió los deseos de bienaventuranza y progreso de la patria) corearon ardientemente, coreados a su vez con fervor por el grupo de Minguet de Rialb y ratificados por un tímido murmullo del cincuenta y nueve por ciento. Y los que no eran de la misma cuerda que Minguet y los Birulés pensaban Eli, Eli, lemá sabactaní aunque en los entristecidos valles pirenaicos nadie sabía arameo.