La memoria de las piedras

Nunca se sabe cuándo acabará la desgracia.

BIBIANA LA DE CASA DE MOROS DE BAIASCA

Exactamente es un estado patológico de la materia viva (órgano, tejido o célula) que se manifiesta en modificaciones de la estructura morfológica, física o química. Y en mi caso era una degeneración hepatocerebral adquirida llamada de Woerkam–Stadler–Adams, en honor a los tres colegas míos que la estudiaron. Y concretamente es un cuadro anatomicoclínico no congénito ni heredado, sino adquirido, de tipo neuropsíquico, muy parecido al de la enfermedad de Wilson que se observa en pacientes con dolencias hepáticas crónicas.

—Recórcholis.

—Sí. Y el doctor coronel Celio Villalón Cañete de Híjar, así como el doctor José Puig Costa, confirmaron que la tal degeneración hepatocerebral adquirida de Woerkam–Stadler–Adams había remitido y desaparecido completamente de manera médicamente inexplicable después de que la enferma, es decir, una servidora, implorase al venerable José Oriol Fontelles que intercediera ante el Altísimo con una oración que me inventé y que es esta misma de la estampa, tenga, sí, y usted también, era guapo, eh, y que dice ah, sí, Dios, que en Tu misericordia acoges las almas de tus creaturas cuando les llega el momento, concédeme la gracia de [citar aquí favor solicitado] por la intercesión directa del venerable mártir José O punto Fontelles, que vive contigo en el Reino de los Bienaventurados. Amén. Y después se aconseja rezar diez avemarías, y la gracia implorada os será concedida. No–fa–lla–nun–ca. Nunca.

—Señorita Báscones.

—Estoy hablando con esta señora.

—De eso se trata. Cállese.

—Oiga, mosén Rella: le estoy contando la importancia de mi caso en el proceso de beatificación de…

—De acuerdo, pero ahora cállese, que ya nos han llamado la atención.

—Qué sabrán ellos.

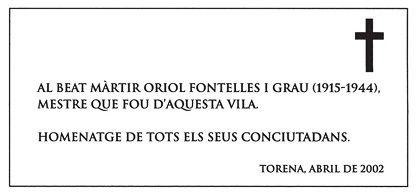

Uno de los sicarios de roquete y pelo corto se acercó al rincón en el que Cecilia Báscones repartía estampas que, además de la oración en el reverso, tenían en el anverso la única fotografía existente de Oriol, con el uniforme falangista desdibujado en el laboratorio. Tres señoras y dos señores besaron devotamente la imagen del, desde hoy, beato de la Iglesia, y la guardaron junto al papel que solicitaba, no, exigía, la inmediata canonización del general Franco; en el conjunto, unos magníficos recuerdos de esta fiesta inolvidable. Mosén Rella ahuyentó al del roquete dándole a entender con un gesto que ya estaba solucionado, que comprendiese las emociones de la ceremonia y otras cosas por el estilo.

—¿Cuándo sucedió eso, señora?

—Pues, a ver, si ahora tengo ochenta y seis…

—Imposible.

—Como lo oye.

—Quién lo iba a decir. Aparenta usted, no sé…

—Pues eso, de aquélla tenía yo cuarenta y un años. Hacía muy poco que habían declarado venerable a nuestro beato José.

—Beato Oriol.

—No. Beato José. Máximo, beato José O punto.

—Beato Oriol Fontelles.

—¿Quién lo sabrá mejor, si la víctima del milagro fui yo?

—Señorita Cecilia Báscones, señoras, hagan el favor de callarse.

—Sí, claro, doña Elisenda puede charlar lo que le dé la gana con el Santo Padre y nadie le dice nada, pero yo digo dos cosas y, hala, capón que me gano. —En voz más baja—. Mosén Rella me tiene envidia, está más claro que el agua.

—Dicen que la señora Vilabrú ha pagado personalmente todo el proceso de beatificación.

—Es rica, conque hace bien, ya que puede permitírselo. Está forrada la buena señora.

—¿La conoce usted?

—Somos del mismo pueblo. Pero ella es muy…, no sé, muy distante. Se cree que nadie le llega ni a la suela del zapato. Pero hay que reconocer que tiene las ideas claras. Fíjese, ésos deben de ser los familiares del polaco. Qué cara de paletos, ¿eh?

A pesar de los del roquete, a pesar de mosén Rella, Cecilia Báscones logró contar a su fiel público un resumen de su interesante biografía, que empezaba cuando su padre, el valeroso guardia civil Atiliano Báscones Atienza, natural de Calahorra, España, fue malherido por la cuadrilla de los embozados, unos contrabandistas que, con inusual violencia, expulsaron a la banda de Caregue, que operaba en los valles de Tor y Ferrera desde hacía años y tenía contactos consolidados en Andorra y a total satisfacción de todas las partes. Port de Boet, Port Vell y Port Negre, en el Pallars, eran como su casa mucho antes de que la Brigada decimoquinta hiciera el ridículo en Vall Ferrera por no haber consultado nada a los que lo conocían de verdad. Por lo visto, Caregue fue a Sort a quejarse oficialmente, censuró a la juventud, que no respeta nada, y se ganó la comprensión de las autoridades porque los embozados no pagaban comisiones a nadie. Malas lenguas bien informadas aseguraron que a Caregue no le sobrevino la desgracia por la petulancia del joven Valentí Targa, sino porque uno de sus hombres, no se sabe cuál, robó unos manteles de la colada que las Encantades habían tendido delante de la cueva Bones Dones de Tor y las escondió junto con la mercancía. El caso es que, a raíz de las gestiones desesperadas de Caregue, enviaron una patrulla a rastrear el Noguera de Tor y a detener a los embozados para meterlos en la cárcel; levantaron las piedras, metieron la nariz en los hormigueros, treparon a los árboles y entraron en todas las cuevas, pero en vano. Fue una derrota (un muerto, tres heridos, entre ellos, el padre de Cecilia Báscones, que se destrozó una rodilla) que obligó a las autoridades a hacer la vista gorda, porque nadie quería complicaciones, ahora que Primo de Rivera se pone al timón de la nave. Mi padre, retirado por la herida de bala, se fue a vivir a Torena con mi madre y yo, que tenía cinco añitos. Y el contrabando con Andorra quedó en manos de los embozados, aunque nadie sabía quiénes eran. Hasta que pasó lo de la Malavella, claro. Ah, ¿no ha oído hablar de eso? Claro, si no es usted de allí… ¿De Balaguer? Tengo unos primos allí, sí. Bueno, han muerto. Los Campàs, eso. Total, que lo de la Malavella fue un escándalo. Y en el año cuarenta me dieron el estanco, sí. Bueno, estanco y un poco de todo; en un pueblo, ya se sabe. He tenido mucha suerte, porque, con la pensión de huérfana, no habría tenido ni para pipas. ¿Qué opinan ustedes de canonizar al Caudillo?

—¿Cómo dice?

—Me refiero a estos papeles, que Franco merece la…

—Es una barbaridad.

—Pues en mí van a tener a una firme partidaria. Y no crea que me voy a negar a intervenir personalmente aportando un milagro, fíjese lo que le digo. Huy, ésos seguro que son los familiares de la japonesa. Es que estoy un poco teniente, no oigo todo lo que dicen. La vista, en cambio, la conservo igual que de pequeña, desde luego. Sin embargo, la pobre señora Vilabrú… ¡hace una de tiempo que está ciega!

—Ah, ¿es ciega de nacimiento?

—No, qué va. Es por la diabetes sacarina, que se caracteriza por una excesiva excreción urinaria o poliúrica. Por decirlo en términos exactos, es una vasculopatía diabética, una retinopatía diabética que produce amaurosis.

—Amaurosis… —Ojo, no sea contagioso.

—O, lo que es lo mismo, ceguera.

—Ah, ceguera. ¿Y cómo sabe tanto de medicina?

—Es que tengo una voluntad de hierro. Como me aburría en el estanco, me puse a estudiar farmacia. Las cosas de la salud me interesan desde siempre. Sindromología. Sinectenterotomía. Partenogenético.

—Extraordinario.

—Me gustan las palabras de medicina. Ortopantomografía.

—Quién pudiera llegar a su edad con la cabeza tan despejada, señora.

—¿Qué quieres ser de mayor, Cecilia? —le preguntaba su padre. Y ella respondía Franco. Y el padre, con la rodilla machacada, se reía y decía a los clientes de ca de Marés ¿veis qué ricura de niña? Quiere ser Franco. Y los parroquianos miraban fija y fríamente el culo silencioso del vasito de café con gotas.

—De pequeña quería ser Franco o médico, pero como era chica, no podía ser médico.

—Pero un estanco… no está nada mal, ¿no?

Báscones no contó que, de joven, cuando despachaba Celtas cortos a Gassia (mierda de republicano catalanista) o caldo y librito al de ca de Feliçó (mierda de republicano catalanista) o farias y tres latas de sardinas a Burés (patriota íntegro y abnegado), en lugar de sardinas, farias, caldo, librito de papel de arroz o Celtas cortos, ella administraba dosis de insulina, comprimidos de paracetamol o una ampollita de un poderoso antifibrinolítico de efectos inmediatos y hasta gotas de antihistamínico, eficaz protector en casos de shock anafiláctico.

—Bisonte, Cecilia.

Báscones se metía en la trastienda, donde guardaba latas de tomate y madejas de hilo de color, ponía el paquete de Bisontes en la balanza de precisión, veía caer los polvos de Seidlitz en el otro platito, se imaginaba que fabricaba los comprimidos y salía a la tienda con el paquete de Bisonte y la mirada perdida.

—Y una póliza de cincuenta céntimos. Cecilia, ¿me oyes?

—Paracetamol, sí.

—Cecilia…

—Sí, un estanco no está mal, pero que nada mal. Hay que ver lo mayorín que está el Papa.

—Hemos llegado por los pelos para que nos dé a nuestro beato Oriol.

—Beato José O punto Fontelles.

A las tres de la madrugada, rendida, apagó el ordenador. Acababa de copiar el último cuaderno de Oriol Fontelles por culpa de un sueño. Hacía unas cuantas noches que se despertaba bañada en sudor de un sueño en el que perdía la caja de puros. Jordi quemaba los cuadernos para encender la chimenea, al parecer sin saber lo que hacía, y, cuando llegaba ella al escenario del crimen, su marido estaba haciendo astillas la caja y había una desconocida junto a él; Tina se desmayaba y al momento se despertaba. Jordi dormía tranquilamente en su lado de la cama, con la conciencia tranquila. Tuvo que levantarse a ver si la caja de puros seguía guardada en el segundo cajón de su mesa. Allí estaba. Entonces se hizo tres propósitos: copiar el contenido de los cuadernos en el ordenador, preguntar por el funcionamiento de las cajas fuertes de los bancos y no decir a Jordi ni una palabra de los cuadernos de Oriol.

Acababa de cumplir el primer propósito. Un montoncito respetable de páginas que se leía mejor pero carecía de la pátina que habían dejado casi sesenta años de envejecimiento en las hojas de papel.

Entonces se le ocurrió la idea, a las tres de la madrugada, cuando lo más lógico es estar durmiendo, sobre todo si en el exterior la temperatura está muy por debajo de cero, según indicaba el termómetro de la ventana de la salita. Hizo café, porque a esas horas era imposible encontrar algo abierto, cogió el anorak que más abrigaba y salió de casa procurando no hacer mucho ruido. En la calle, el aliento se condensaba en una nube espesa. No nevaba, pero el suelo estaba lleno de nieve sucia y pisada. El doscaballos, acurrucado frente a una casa cercana, no falló. Medio minuto después estaba fuera del pueblo, en la carretera, sola, con el alma fría, los ojos cansados de tanto mirar la pantalla, aunque ahora tenían que acostumbrarse a la cinta lisa de asfalto, flanqueada por tiras larguísimas de nieve. Temblaba de frío, porque la calefacción del coche tardaría unos cuantos kilómetros en notarse un poco. Pero eso era lo de menos, pensó. Era lo de menos porque lo peor era saber que Jordi la engañaba y que probablemente la mujer que formaba parte del engaño fuera una conocida. ¿Y si era una prostituta? ¿La misma todas las semanas? No, no podía ser una desconocida: Jordi la habría encontrado en la escuela, porque no tenía tiempo ni oportunidad de iniciar relaciones nuevas en ningún otro ambiente, porque no frecuentaba ningún otro ambiente. Por lo tanto, tenía que ser de la escuela. Pero es que allí eran diecinueve maestras, dos secretarias, dos cocineras y tres mujeres de la limpieza; veintiséis candidatas posibles. Veinticinco, sin ella. Un coche le hizo señales con los faros desde atrás y se asustó, porque inmediatamente pensó que la perseguía Jordi. Redujo la marcha e incluso se arrimó a un lado hasta casi rozar la nieve. Las compañeras de ciclo. Otro repaso más. A ver: Dora, Carme, Agnès o Pilar. Pilar, no, que tenía sesenta años. Supongo que no. Agnès, que parecía pánfila de nacimiento pero no daba puntada sin hilo… O Carme, que contaba con un divorcio y dos maridos en su historial. Es una insaciable, desde luego, se le nota en el fuego de los ojos; nunca tiene bastante, siempre piensa en lo mismo, como los tíos. Dora, demasiado joven. El coche de atrás dejó de hacer señales y puso el intermitente para adelantar. ¿Demasiado joven? Pues precisamente por eso… Era un tormento tener siempre la cabeza entretenida con la ruleta de los posibles nombres de mujer. Cuando pasó a su lado el vehículo que la había incordiado con las luces, hizo un corte de manga al conductor. Casi se muere del susto al ver que era Jordi. La adelantó y se quedó pensando imposible, esas luces son amarillas, y cuando el coche volvió a su carril vio que tenía matrícula francesa y respiró de alivio. Y se enfadó. ¡No era ella la que debía tener miedo a que la descubrieran! No tenía nada que ocultar, salvo una caja de puros. Encendió las luces largas un par de veces y así devolvió la molestia al gabacho; y se quedó un poco más a gusto.

—Espero que sea importante —dijo el hombre con suspicacia, y la invitó a entrar.

El local, iluminado precariamente por las luces de emergencia, parecía dormitar, como si descansara para iniciar al día siguiente otra jornada de humo, ruido, conversaciones y frío. La mayor parte del espacio estaba ocupada por una docena de mesas y sillas. En un extremo, la barra del bar, y al fondo, envuelto en una luz cálida que iluminaba la madera del pequeño mostrador, el rincón de la recepción del hotel y los casilleros de las llaves. Tina se quitó la gorra y se desabrochó el anorak. El hombre fue hacia el mostrador iluminado.

—¿Desea una habitación? —insistió el hombre, deseoso de acabar de una vez y volver a la cama.

—No. —Por la bata y el pijama—: Disculpe usted, pero creía que siempre había alguien de guardia. Y precisamente quería hablar con el recepcionista de noche.

—No hay tanto movimiento como para contratar personal de noche.

—¿Y si alguien tiene que marcharse a esta hora?

—¿Qué quiere usted? ¿Pasar el rato… —acercó la muñeca al círculo de claridad de la luz de encima del mostrador. Tina vio que al hombre le costaba enfocar bien la distancia—… a las cuatro de la madrugada? —Con severidad—: pues le advierto que a las seis empiezo a servir cafés.

Tina le enseñó una foto de Jordi. Se la había hecho ella hacía dos años, cuando fueron a Andorra a gastar la paga extraordinaria de Navidad. Los ojos oscuros de Jordi brillaban como si amasen el objetivo de la máquina.

—¿Lo conoce?

El hombre, entre confuso, extrañado e irritado, miró a Tina, cogió la foto y la puso a la luz. Observó a Jordi, pero se quedó impasible.

—¿Quién es usted? ¿Policía? ¿Detective?

—Soy su mujer.

El hombre le devolvió la foto y con un gesto le indicó que se marchara.

—Señora, sus líos me… —Sacudió la cabeza—. Oiga, no quiero saber nada. Esto es un hostal y un bar y no contesto preguntas sobre los clientes.

—Es decir, lo conoce. Es cliente de este hostal.

—Yo no he dicho eso. Lo que digo…

—Gracias.

Tina se fue dejándolo con la palabra en la boca, cosa que le dio una fuerte sensación de ridículo. El hombre cerró la puerta con llave y cerrojos, estaba enfadado, irritado con la imbécil esta que viene a afilarse los cuernos de madrugada.

Había dejado el doscaballos en el mismo sitio en el que se había apostado el día en que los descubrió. Desde allí se quedó mirando la puerta del hostal, ahora sin iluminar. Había transcurrido un mes desde entonces y sólo había sacado en limpio incertidumbre e inquietud; pensó que era infinitamente más cómodo olvidarse de lo que duele que enfrentarse a ello. Pero pasar por alto lo que se sabe era imposible. En su caso, había llegado al colmo de la cobardía, porque seguía con Jordi y no tenía el valor de planteárselo abiertamente. Sólo se dedicaba a jugar a espías. Furiosa consigo, arrancó el motor y maldijo a la madre que parió al tío del hostal, que no ha tenido siquiera el detalle de… Sólo había avanzado cuatro metros cuando pisó el freno súbitamente. Eran más de las cuatro. Lamentó que no se le hubiera ocurrido llevarse un termo.

La mujer miró la foto de Jordi un buen rato, como valorando la calidad de las queridas y odiadas facciones. ¿Cómo se puede aborrecer una cara a la que tanto se ha querido? Tina pensó en Oriol; él también sabía que Rosa lo detestaba, aunque, poco antes, lo amaba. Con una uña cuidada, la mujer señaló a Jordi apuntando a uno de sus ojos castaño oscuro y se quitó las gafas, que le quedaron colgando del cuello.

—Una vez a la semana. Con su mujer.

—Su mujer soy yo.

—Vaya…

—Sí.

Tina cogió la taza de café con leche con las dos manos para calentárselas. Tras el mostrador, el dueño repartía cafés entre los primeros excursionistas y camioneros y de vez en cuando echaba una mirada rencorosa a las mujeres.

—¿Qué quiere que haga? —suspiró la dueña.

—Quiero saber quién es ella.

—En mi opinión, más le vale dejar el asunto.

—No. No puedo dormir sin saber quién es.

—Viviría más tranquila sin esa obsesión.

—Es que tiene que ser alguna conocida. Seguro. Y no quiero que me tomen el pelo ni hacer un papelón. Quiero argumentos para decírselo a la cara.

—No lo hará. Eso es muy difícil.

—Lo haré.

—Pues venga luego a contármelo.

El dueño sirvió el bocadillo a Tina. Enfadado, en voz baja, a su mujer:

—No tienes que contar nada de nuestros clientes.

—Atiende la cafetera, anda, chato… —casi sin mirarlo, moviendo la cabeza autoritariamente en dirección al mostrador. Sonrió a Tina. Abrió el libro y se puso las gafas—. A ver…, el martes pasado, según esto.

—Todos los martes, pero no sé desde cuándo.

—Desde el verano. Al menos, según consta aquí, desde el verano.

Desde el verano, Dios mío, Jordi mentía y ocultaba una parte de su vida desde el verano. Desde el verano estaba decapitada por el desamor de su amor.

—Lo siento mucho —dijo la dueña—. ¿Quiere saber algo más?

—Sí.

La dueña fue a buscar el libro del registro mascullando entre dientes martes, martes…

—Aquí. —Señaló dos nombres con la cuidada uña. Ella se llama Rosa Bel.

—Rosa Bel.

—¿La conoce? —Ahora la curiosa era la dueña.

Rosa Bel. En la escuela había dos Rosas pero no eran Bel. Rosa Bel. Rosa Bel. Es decir, no la conocía. No conocía a la amante de su marido, aunque había sospechado de alguna de sus compañeras de trabajo. Mejor, quizá. Quizá mejor que… Pero ¿de dónde la había sacado? No había tenido tiempo de conocerla…

—Puede ser un nombre falso.

—No, señora. Siempre pedimos el carnet; aquí todo es legal.

—Perdone.

Tenía el bocadillo a medias y parecía que se le había atragantado. Pero ¡tendría que alegrarse de que no la engañara ninguna compañera del colegio! En cambio estaba decepcionada porque, así, Jordi se alejaba un poco más, porque tenía un mundo que ella desconocía por completo y la traición iba más allá, era oceánica. Y entonces se le ocurrió una cosa.

—¿Y el nombre de él?

—Jordi Oradell.

—¿Qué?

La dueña dio la vuelta al libro para que lo leyera con sus propios ojos. Jordi Oradell, escrito con su letra. Y la otra…, ¿de quién era la otra? Debajo ponía Rosa Bel en una letra que no le era desconocida del todo. Empezaba a entenderlo.

Mientras se duchaba para entrar en calor, Jordi abrió la cortina, extrañado.

—¿No te has acostado esta noche?

—Me he levantado hace un rato —dijo ella, abriendo el grifo para evitar más preguntas. Ahora, la de los secreteos era ella. Jordi se afeitó en silencio, tal vez pensando cosas extrañas, tal vez pensando en sus cosas. Todavía estaba en el cuarto de baño cuando Tina se marchó a la escuela sin haber tenido que pasar por la segunda tanda de preguntas incómodas.

En secretaría, Rosa y Joana levantaron la cabeza al verla entrar y volvieron a su trabajo al ver que era Tina.

—¿Tenéis una lista del profesorado?

—Sí. ¿Qué quieres saber?

—Un par de teléfonos.

—Te los doy yo, si quieres. —Joana movió la silla para ponerse frente de la pantalla—. ¿Cuáles son?

—El de Agnès y…, y el de Ricard Termes —improvisó.

Con la eficiencia fría que la caracterizaba, dos segundos después Joana le dijo apunta. Y ella tuvo que apuntarse los teléfonos de Agnès y de Ricard Termes, que le importaban un bledo. Sonrió satisfecha, se despidió y en cuanto desapareció, Rosa levantó la cabeza de su quehacer y dijo a Joana por qué no se lo preguntará a ellos directamente.

Miedo. La escuela de noche le daba miedo. No podía pasar nada, pero la penumbra que derramaban las cajas de emergencia era peor que la oscuridad total, porque alimentaba fantasmas y sombras. Levantó la palanquita del cristal corredero de la ventanilla de atención al público, lo corrió a un lado y tanteó la pared hasta que se pinchó la palma de la mano con el gancho de las llaves. Cogió el manojo y, tras dos minutos de pruebas, dio con la llave de la puerta y entró en la secretaría. Llevaba consigo una linterna, como los ladrones. Como un ladrón entraré en tu hogar, oh, Jehová, y como un ladrón saldré al alba.

La claridad de la pantalla le dio en la cara y la convirtió en un fantasma. Tardó un cuarto de hora desesperadamente largo en encontrar el fichero correspondiente a la lista de profesores. No tuvo paciencia para imprimirlo y empezó a leer la lista, a ver quién se apellidaba Bel de segundo, porque Jordi había escrito el segundo apellido que constaba en el carnet de identidad y que, sin embargo, ocultaba. Agnès es López de segundo; Dora, Espinalt; Carme se apellida Duc de segundo. ¿Y Maite? Riera. ¿No hay nadie que se apellide Bel?

No hay ninguna maestra que se apellide Bel de segundo. Ninguna, ¿te enteras? Ninguna. Tu perspicacia, por los suelos; todo el riesgo de la operación para nada, tanta ansia y tanta angustia para nada. Entonces se le ocurrió mirar las fichas del resto de personal de la casa, que se encontraban en el otro documento, y dio con ella. Ya lo creo que la encontró. La hija de puta de Joana Rosa Candàs Bel. Rosa Bel. Joana se llamaba Joana Rosa. La secretaria de la escuela, una buena compañera de trabajo, ejemplar, irreprochable, franca, honrada, imaginativa, sincera, capacitada, decente, seria, honesta, recta, discreta, fría, cordial, cumplidora, correcta, íntegra, educada, trabajadora, eficiente, callada, práctica, formal, culta, eficaz, ambiciosa, falsa, arribista, astuta, artera, bífida, turbia, hipócrita, mentirosa, deshonesta, maquiavélica, malévola, traidora, pérfida, odiosa, impúdica, execrable, perversa, infame, nefasta, nefanda, vil y miserable compañera de trabajo, Rosa Bel. Tina apagó el ordenador y se hizo la noche en su alma.

Cuando Marcel Vilabrú i Vilabrú, hijo de Oriol Fontelles Grau (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany Roure) y de Rosa Dachs Esplugues (de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm), cumplió treinta y dos años, hacía exactamente uno que había muerto Franco, medio que su madre había cortado la relación con algunas amistades, las más incómodas, pringosas diría, de las que había cultivado en el régimen anterior (no cortó de repente con todo porque, en principio, los cambios que deben producirse y que el país reclama se llevarán a cabo de manera razonable, para evitar giros drásticos), y tres meses que había conseguido que el rey la recibiera en audiencia tras presentar en su currículo la oportunísima recepción que logró concertar a última hora (por suerte avisé a tiempo a unos fotógrafos que, en fin) con Pablo VI, preocupado y desgastado, quien, pensando en otra cosa, le dijo sí, hija, el Vaticano ve con interés el que tienes tú en la causa del venerable Fontelles. A la audiencia real la acompañó su hijo y se lo presentó a Su Majestad en calidad de garantía del futuro de los deportes de la nieve. Mediante una maniobra de altos vuelos, se las arregló para arrancar la promesa real (no al rey, sino a la real casa) de que, las próximas vacaciones invernales, la familia real dejaría de hacer el primo en las praderas de Vaquèira y lo haría, en cambio, en las espléndidas instalaciones de la Tuca Negra, municipio de Torena, y en agradecimiento a su excelente gestión, coronel, usted y toda su familia tienen pagadas de por vida cuantas estancias deseen pasar en nuestras instalaciones. Amén.

Marcel aprendió en directo a hacer esas cosas. Vio que, en primer lugar, es necesario estudiar con detenimiento el organigrama de la organización de la víctima, para descubrir quién toma las decisiones, qué clase de decisiones suele tomar y qué aspectos quedan por decidir. Después hay que prever los posibles núcleos de resistencia, para atacar sólo los imprescindibles con sonrisas y gastando mucho dinero, aunque no necesariamente en sobornos, sino en especie. Es un arte sutil al que no se accede en función de la brillantez en los estudios ni del alto coeficiente de inteligencia, sino gracias a la etérea circunstancia de tener o no tener el alma preparada para hacerlo. Y la suya lo estaba enteramente. Tanto, que se convirtió en el mejor discípulo de su madre. En el transcurso de los contactos con la realeza, trabó amistad con el personal joven de la casa e invitó diversas veces a varios representantes a hacer lo que les viniera en gana en la Tuca Negra, menos aburrirse. Tal capacidad de iniciativa tranquilizó a su madre, pues comprendió que, en cuanto Marcel se puliera un poco, sería un sucesor dignísimo. El caso es que en septiembre de mil novecientos setenta y seis, Elisenda Vilabrú i Ramis disponía de un buen gerente para Vilabrú Sport y para las instalaciones de la Tuca Negra y además todavía contaba con la fidelidad a toda prueba del abogado Gasull, que podía enseñar prudencia a Marcel. Por tanto, se dispuso sin inquietud a comprar un billete de avión para ir de nuevo a Roma.

—No somos insensibles a la generosa aportación que ha hecho usted para poder terminar la construcción del santuario de Torreciudad en vida del venerable padre fundador —dijo, con la misma untuosidad que el venerable padre fundador y la misma actitud modesta, el director de la Institución y futuro obispo de la futura prelatura personal, monseñor Álvaro del Portillo.

—Me gustaría que esa ausencia de insensibilidad se tradujera en hechos.

—Señora, cualquier paso que se dé en esa dirección debe ser forzosamente lento. Por prudencia, por amor a la verdad y aún diría más: por modestia evangélica.

Monseñor puso las manos en la mesa y recitó devotamente: honores, distinciones, títulos…, cosas del aire, tumefacciones de soberbia, mentiras, nada.

—En tal caso ¿por qué se han iniciado ya las actuaciones del proceso de beatificación del venerable padre fundador? —Ante el silencio de monseñor Portillo, la señora Elisenda Vilabrú sonrió—. ¿Monseñor? ¿Tumefacciones de soberbia?

—No comprendo.

—Lo que quiero decir es que si la Institución hace suyo el proceso de beatificación del venerable Oriol Fontelles… seguro que le imprime un gran impulso. Estoy de acuerdo en que sea lento, pero sin eternizarse.

—Apreciada señora… Debería usted justificar el interés que la…

—Interés, ninguno, monseñor —dijo, echando fuego por los ojos—. Fui testigo de su muerte heroica. Quiero que todo el mundo lo recuerde. Se enfrentó solo a las hordas rojas. Y murió por su ideal, defendiendo el Santísimo Sacramento y a la Santa Madre Iglesia. Lo sabe a la perfección, monseñor.

Se calló otros argumentos. Se calló que su muerte había sido a destiempo, no te mueras ahora, Oriol, ahora que te amo con locura, ahora que por primera vez en mi vida amo a un hombre, no te me mueras, no podré perdonármelo nunca. Lo incorporó un poco, le apoyó la cabeza en su pecho. Y él la miraba con sus ojos tan oscuros, tan profundos, hasta que se dio cuenta de que adquirían un frío tono vidrioso. Qué salvajada me has hecho, Oriol, morirte ahora que yo decía que no, que no, que no puedes morirte, ¿es que no lo entiendes? Y tú, Dios, prepárate.

—Señora, ha expirado.

Cuando volvió de Roma, la esperaba el informe de Gasull en el que le decía que, sintiéndolo muchísimo, se veía en la obligación de comunicarle que Marcel no es prudente en sus relaciones extramatrimoniales y resulta que, un día que salió de juerga, vino al trabajo con una meretriz y…, no sé cómo decirlo, aquí, encima de su mesa. ¿De verdad lo has hecho, Marcel?

—Bueno, mamá. Verás…

—Pero bueno… ¿Qué es lo que quieres?

Cuando su madre empezaba a hacer preguntas capciosas, el suelo se le movía peligrosamente bajo los pies.

—No te entiendo, mamá.

—Es muy sencillo. ¿Quieres ser un gran empresario? ¿Quieres a Mertxe? ¿Quieres separarte de ella? ¿Quieres divorciarte cuando sea posible, que lo será? ¿Es eso? ¿Te da igual lo que pase con tu hijo, que es mi nieto?

—Como si hubieras sido tú un ejemplo de dedicación maternal.

Elisenda echó a su hijo la mirada que reservaba a los enemigos y dijo en voz muy baja tú no eres quién para juzgarme. Y, por tercera o cuarta vez en la vida, estuvo a punto de decirle si no te hubiera recogido, niñato, habrías sido carne de hospicio, conque cállate. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse.

—¿Quieres que se lo cuente a Mertxe?

—No quiero separarme. No fue más que una tontería, un desahogo, nada más. No tiene la menor importancia.

Desde el día en que despidió a Quique Esteve de su vida privada, Elisenda inició un largo camino de abstinencia sublimada que, por un lado, la llevó a conservar un recuerdo más nítido de Oriol y, por otro, a acercarse tanto a la Institución que ahora era su aliada. Y, sobre todo, le dio la confortable sensación de saber que ejercía control total sobre su vida las veinticuatro horas del día, de manera que difícilmente podía colarse un enemigo por las grietas de alguna debilidad.

—No te entiendo, hijo.

—Una beata como tú no puede entenderlo.

¿Qué le digo? ¿Le cuento mi vida? ¿Se la perdono a él?

—Si vuelvo a verte con una mujer… que no sea Mertxe…, la vida se te va a poner mucho más difícil.

—Pero ¡si Mertxe y tú no os soportáis!

—¿Y qué? —gritó mamá—. Es tu mujer y la madre de mi nieto. De tu hijo.

El padre de su nieto se levantó y por primera vez en la vida la desafió. Le dijo mira, mamá, tengo mi vida personal, pero nunca podrás entenderlo. No, un momento, que todavía no he acabado. Tengo treinta y dos años recién cumplidos y puedo hacer lo que quiera. ¿No he conseguido muy buenos clientes en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia? ¿Eh? ¿Acaso no os parecía imposible porque nos dan cien vueltas en deportes de invierno? ¿No es cierto que el sesenta y tres por ciento de nuestra exportación de esquíes es a los países nórdicos?

—Sí.

—Sin embargo, Gasull no paraba de decir, esto podría hundirnos, y yo le decía, nos salva el precio. La calidad es casi la misma, pero nos haremos un hueco gracias al precio.

—Tienes razón.

—¿Y no es verdad que la estación de esquí es una máquina de hacer dinero, sobre todo desde que he instalado los cañones de nieve artificial?

—Sí.

—Muy bien, pues quédate en Torena, que puedo llevarlo todo yo solo.

—No. Lo haces bien, pero lo llevarás todo cuando así lo disponga yo.

—Pues, ahora, deja de tocarme los huevos.

—Eso no te lo consiento, ni a ti ni a nadie.

—Pues ya lo he dicho. Y tengo trabajo.

Elisenda también se levantó y rodeó la mesa hasta situarse delante de Marcel, que, de pie, encolerizado, guardaba documentos en la carpeta del informe. Lo miró a los ojos y a continuación le propinó una bofetada sonora y muy dolorosa. Así era como, ya en la decadencia, Elisenda decía la última palabra.

El coronel Silván se apeó del coche negro con cara de forzudo, se caló la gorra militar y tomó posesión de la plaza Mayor de Torena en la misma actitud que solía adoptar el alcalde Targa: con los brazos en jarras, mirando a todas partes, levantando ligeramente los talones tres o cuatro veces y girando sobre sí mismo con las puntas de los pies en tierra. Actitud de dueño y señor. Aunque no medía más que un metro sesenta, era el dueño y señor. Aunque peinaba canas y tenía voz de falsete, era el dueño y señor. El alcalde, vestido de uniforme falangista completo, igual que los hombres que lo acompañaban, lo esperaba en las escaleras del Ayuntamiento. El coronel entró en el edificio seguido por su asistente y por Valentí Targa. En el despacho del alcalde, el militar se detuvo en seco, sorprendido. El retrato de Targa. Alargó una mano hacia atrás y el asistente le dio un farias y después, fuego. Escrutó en silencio la mirada viva del retrato de Targa mientras daba las primeras caladas. Sin hacer ningún comentario, se plantó en el centro de la sala, se quitó la gorra, que le recogió el asistente, y se inclinó sobre unos mapas que había en la mesa de reuniones, alrededor de la cual dos tenientes cartógrafos y el maestro falangista Fontelles, también de uniforme, aguardaban órdenes en posición de firmes. El coronel Silván, sin mirarlos, les indicó que descansaran y con un gesto dio a entender qué pasa, aquí.

—Dos pastores han alertado a esta alcaldía de la presencia de individuos sospechosos en la ruta vieja de los contrabandistas.

—¿Y los pastores de qué pie cojean? —golpeando el suelo con la suela del zapato, impaciente.

—Son afectos al régimen.

—¿Cuál es la ruta de los contrabandistas?

—La que discurre por la cresta de la sierra de Altars en dirección norte —señaló uno de los cartógrafos. Con un lápiz rojo marcó dos cruces cerca del pico del Montsent.

—Pero la ruta de los contrabandistas va por el puerto de Salau.

—Ha cambiado después de la guerra —intervino Targa—, Salau está muy vigilado.

—No hay vigilancia en ninguna parte.

Dándose un poco de importancia, el coronel les confió, a ellos y al espía del maquis, el falangista Fontelles, cómo coño quiere el alto mando que se vigile tanta puñetera frontera en la que no hay más que nieve, ventisca y fagüeño. No disponemos de soldados ni guardias civiles suficientes y los maquis no están dispuestos a jugar a los…

—¿Y los individuos sospechosos? —terció Judas Fontelles para no destacar por silencioso—. Los vieron, sin duda.

—Mandaremos patrullas al lugar. Y que peinen la zona hasta Sant Maurici. —Miró el mapa con detenimiento—: ¡Es un trayecto larguísimo! ¿Por qué entran por ahí? —Volviéndose al asistente—: Que patrullen quince días. —A los presentes—: No se puede bajar la guardia en Salau bajo ningún concepto. Nos pasamos el puto día peinando el monte, parecemos peluqueras.

—Claro, claro —los comprensivos asistentes, en voz baja.

—¿Qué nos recomienda, coronel? —Targa, ansioso por rendir un servicio a la patria, al Caudillo, al ejército y al coronel Silván, uno de los pocos militares de alta graduación que era amigo de los falangistas y, por lo tanto, podía promocionarlo en la Falange gracias a la circunstancia de que era hermano del heroico camarada Silván, presente, y del camarada Silván, jefe de zona de la provincia de Lérida y, sobre todo, hijo del camarada Silván, el del asunto de José Antonio.

—Nada. A ver si esos bandoleros se confían. El ejército peinará la zona hasta fin de mes. Porque después hay que…

—¿Es que el ejército se retira del Pallars?

El espía profesional que ha hecho cursos intensivos del eme y cinco británico, o aunque sólo haya recibido una serie de instrucciones de uso detalladas de una persona con experiencia, lo primero que siempre aprende es que el agente doble jamás debe hacer preguntas directas e importantes, porque entonces, en medio de un silencio muy pesado, todos los presentes lo miran y, según los reflejos de cada cual, desenfundan las pistolas y no os hacéis una idea de lo difícil que es infiltrar nuevos agentes.

Todos los presentes: Valentí Targa, alcalde de Torena, el coronel Silván, comandante en jefe del destacamento del ejército en el Pallars, surgido de la primera agrupación de la sexagésimo segunda división del Cuerpo de Ejército de Navarra, el cabo Benicio Fuentes, asistente del coronel Silván, y los dos tenientes cartógrafos adscritos a la segunda agrupación de la sexagésimo segunda, en servicio especial, a requerimiento del mando de la primera agrupación del mismo Cuerpo de Ejército, se callaron y, en medio de un silencio de plomo, miraron al falangista Judas Fontelles y las palabras envenenadas que le acababan de salir de la boca resonaron entre las cuatro paredes. De momento, no desenfundaron.

—¿Por qué lo pregunta…, camarada…?

—Es el maestro Fontelles, un…

—Lo sé, lo sé. —A Oriol—: ¿Por qué? —Otra calada al farias, bastante consumido ya.

—Por… —Se imaginó que era Viriato y los demás, los romanos, y dijo en voz alta y con orgullo para irme preparando, si se da el caso, señor, para imbuir de espíritu combativo a todo el cuerpo de maestros de la zona. Creo que puedo llegar a convertirlos en buenos informantes, coronel.

El coronel tiró el farias al suelo y lo pisó:

—Camarada Fontelles, ¿se da cuenta de que esa pregunta no es una tontería?

Tendió la mano hacia atrás y el asistente le devolvió la gorra. A continuación salió de la alcaldía con la misma prisa con que había entrado. Por no faltar a la costumbre, proverbial entre los presentes, la reunión presidida por el coronel Silván duró el tiempo justo de fumarse un farias.

Valentí Targa estaba eufórico porque, al despedirse, el coronel le puso la mano en el hombro con gran cordialidad, y eso podía interpretarse muy positivamente. Mucho. Al volver a la sala, en la que el falangista Fontelles miraba detenidamente los mapas, le entraron ganas de hablar. Señaló el pueblo de Torena con el dedo.

—Aquí —dijo.

—¿Aquí, qué?

—Aquí me construiré una casa. Estoy hasta los huevos de vivir de pensión.

—¿Por qué no vives en Altron?

—No me hablo con mi familia.

Valentí Targa no contó al camarada Fontelles el sistema que había empleado para adquirir el terreno porque no quería enfadarse con el maestro. Era una explanada tentadora, cerca de Arbessé, con vistas a todo el valle de Àssua, y soñaba con construirse una mansión igual que casa Gravat, también con criadas silenciosas, con su cuadro colgado en la pared del salón, con un reloj de pared de madera noble que, al dar las horas, pareciese una catedral. Y llevaría allí a Ramo de Flores, para que la ocupara y ejerciera de señora, si conseguía convencerla de que se fuera a vivir a un pueblo tan alejado de la plaza Urquinaona. Y adornaría la fachada con esgrafiados, como en casa Gravat, un detalle elegante: a la derecha, Dios Padre Omnipotente y la Falange, una mujer sosteniendo un escudo con la efigie de José Antonio; a la izquierda, el Caudillo, la Virgen del Pilar, patrona del ejército, y unos soldados valerosos. Y tú harás los dibujos previos. Por cierto, si piensas quedarte en Torena mucho tiempo, ahora es buen momento para pensar en hacerte una casa. Dicho queda, y no voy insistir.

A las once de la noche, desde la ventana de la casa del maestro, Oriol hizo al faro la señal convenida para comunicar pido entrevista terreno neutral urgente peligro. Y confió en que hubiera alguien en el puesto a quien no le importase exponerse a una pulmonía por mor de la resistencia. Nadie, que no pase nadie por la sierra de Altars, que no venga nadie a la escuela hasta dentro de quince o veinte días. Que abran nuevas rutas. Que es posible que el ejército se retire del Pallars en verano.

—¿Estás seguro?

El teniente Marcó se frotó la barba y lo miró con los ojos enrojecidos de falta de sueño.

—No. Pero se habla de ello.

—A ver, vamos a explicarte el funcionamiento de esta radio.

Dos hombres silenciosos abrieron el paquete que traían y lo depositaron con cuidado en el suelo del desván de la escuela. Una caja de hierro, unas agujas, unos auriculares y un peligro más.

La acompañó hasta la puerta y, tal vez debido a la presencia del fraile portero, que fingía interés en la pantalla de su ordenador, lleno de misterios monacales, la despidió allí mismo con un beso que le pareció muy breve. Cerró la puerta suavemente y ella bajó los cuatro escalones, desolada, despojada de su hijo, me lo han cambiado, lo han convertido en un hombre suave, resignado. Pero es feliz. Y todavía se llama Arnau…, ni Arni, siquiera. En la explanada de la basílica se dejó deslumbrar por la ridícula luz de la tarde y de pronto se le vino encima todo el peso del dolor, como si la estuviera esperando a la salida, agazapado a la puerta del monasterio, para abalanzarse sobre ella sin compasión. Durante la hora que duró la entrevista, consiguió mantener a raya la visión obsesiva del engaño y la humillación en que la habían sumido la perra rastrera de Joana y el malnacido de Jordi. Durante esa hora se concentró en averiguar si realmente Arnau había encontrado la felicidad o lo fingía. Hasta el hábito de novicio le sentaba bien. Llevaba el pelo más corto y se había afeitado la barbita, pero tenía los mismos ojos y la misma manera de hablar, en voz no muy alta, con una autoridad que emanaba de no sabía dónde.

—Estás triste.

—Todavía no he aceptado perderte.

—No me has perdido. Estoy aquí. Puedes venir a verme de vez en cuando.

—Te he perdido.

—¿Y si hubiera ido a estudiar a Boston o a Cambridge?

—Estarías más cerca. Ahora hay entre nosotros una barrera que…

Señaló las sillas de madera negra, la mesa inútil, el pequeño locutorio en el que hablaban, la imitación chapucera de un Mir que podía ser cualquier rincón de Montserrat, frente a la cual estaba sentada. Lo cierto es que no sabía qué quería decirle, pero, evidentemente, no era ése un lugar para estar como en casa. Había ido a ver a su hijo y tenía la sensación de estar de visita.

Arnau la tomó de las manos y la miró a los ojos:

—Mamá, no hay ninguna barrera entre nosotros.

—Seguro que rezas por mi conversión.

Lo dijo con acritud y se arrepintió inmediatamente. En cambio, él esbozó una sonrisa, no la terminó porque estaba pensando y finalmente, con el aplomo que lo caracterizaba y que no había aprendido de ella, respondió no soy quién para querer cambiar tu manera de ver las cosas. Si rezo por ti es para que sigas siendo tan buena persona como siempre.

Maldito fraile, que siempre tenía a punto la respuesta más liberal, más tolerante, más inteligente, más coherente y tranquilizadora, como si lo hubiera estudiado y medido todo de antemano. Como si tuviese la vida entera dibujada en el mapa de la Verdad y sólo necesitara desdoblar una parte para consultarlo en caso de duda. Y siempre tenía respuesta, siempre, nunca una duda, porque jugaba en el equipo de Dios.

—Ojalá creyera en Dios. Sería un alivio creer en algo…

Arnau era demasiado listo para responder y no dijo nada, seguramente, porque la entendía. Tina prosiguió:

—Pero ese asunto de la divinidad es un enigma sin solución.

—Para mí, no. Un enigma requiere buscar pruebas, hallar soluciones, resolver problemas… Para mí, Dios es un misterio y sólo puedo afrontarlo con la fe.

—¿No necesitas pruebas?

—La fe se nutre de fe, no de pruebas.

—¿Y tú eres hijo mío?

—Eso tengo entendido.

Se calló porque realmente no sabía qué decir. Pero el silencio la incomodaba. Y aún le fastidió más que no afectase a Arnau ni un poquito. Tenía que desarmarlo como fuera.

—¿Hace mucho frío aquí?

—No.

—Pero ¿te hace falta ropa? ¿Coméis decentemente?

—¿Qué tal está Jordi?

—Tu padre no sabe que he venido.

—¿Y por qué no quieres que lo sepa?

—Es que no vengo de casa. —Con una irritación que no supo contener—: No te imagines cosas raras. ¿Sabes que lo han nombrado concejal del Ayuntamiento?

—Sí. Tuve carta suya hace unos días.

Cuánta prisa se ha dado en contárselo. ¿Y no te dijo nada más? ¿No te dijo que me pone cuernos?

—Es que Porta dimitió y, como él era el sexto de la lista, pues eso.

—¿Le hace ilusión?

—Supongo. No nos vemos mucho últimamente. —Por cambiar de tema—: ¿Coméis bien?

—Muy bien, no te preocupes por eso.

—Me preocupo por tu salud.

—En la comunidad hay ocho monjes de más de ochenta años.

—¿Quieres quedarte toda la vida entre estas paredes? ¿Hasta los ochenta años? ¿Hasta que te mueras? —Sabiendo que empezaba a jugar sucio—: ¿Y el mundo? ¿Y los inventos, el progreso, el paisaje, las películas, las necesidades de los pobres, tu progreso personal? —Después de una pausa malévola—: ¿Y las mujeres?

Arnau le tomó las manos de nuevo y dijo mamá, esto no es un sacrificio, soy feliz, estoy tranquilo y me gustaría que no te hicieras más daño por mí: tu hijo es feliz, caramba, cosa que no pueden decir todas las madres.

—¿He venido en mal momento?

—No, qué va, faltaría más. Dentro de tres semanas celebramos la fiesta… Si queréis venir…

—¿Qué clase de fiesta?

—Pues… una celebración de la Eucaristía dedicada a la familia de los monjes de la comunidad. Ya sé que…

Dentro de tres semanas estaré en el hospital; intentarán rescatarme de las garras de la muerte a base de quimioterapia o algo parecido.

—¿Mandáis una invitación o algo?

—Si no queréis venir, no…

Tina miró la parodia del Mir de la pared. Después, con los ojos fijos en el cuadro:

—¿Quién dice que no queramos venir?

—Como celebramos una misa y todo esto…

Tengo miedo, Arnau. Me da miedo la muerte.

—Sabemos comportarnos. No te preocupes.

—¿Por qué estás triste?

La autoridad moral del hijo. Ahora es el hijo quien manda sobre ti y quiere saber por qué estás triste. Y tú, como todos los hijos, no le cuentas que tienes un problema de pareja y otro de pecho, aunque no sabes si van en ese orden de importancia. Y la identidad de un maestro maqui, que sobrevive rodeada de unas cuantas mentiras y quieres desenmascararla, aunque no sabes muy bien por qué, seguramente para salvarte, para aliviar el peso de la culpabilidad. Y la vida es complicada porque tengo ganas de decirte que estoy enferma y me da miedo esta enfermedad. Pero no quiero decírtelo porque no quiero que reces por mí, no quiero que se mezclen las oraciones y la quimioterapia; por coherencia, Arnau, ¿lo entiendes? Por la coherencia que Jordi ha perdido de repente. El silencio me mata, porque me muero de ganas de decirte una y otra vez que estoy mala, que tienen que extirparme el pecho derecho y espero que no haya secuelas; la doctora dice que no, que no habrá secuelas, que he tenido suerte, pero yo me pregunto qué clase de suerte es tener que operarme un pecho.

—Cosas.

Tina se acercó a Arnau y le acarició la cabeza. Lo miró. No le hacía la menor ilusión verlo vestido de negro, con el hábito de novicio. Ninguna ilusión. En todo caso, le daba sensación de derrota, pero no dijo nada porque tampoco quería hacerle daño.

Cuando preguntó por Arnau al hermano portero, el monje se quedó un poco perplejo en nombre de la Comunidad, porque, al parecer, no son horas de visita, pero ella le dijo que venía de fuera, qué tontería, en Montserrat, todo el mundo viene de fuera. Y que tenía que comunicarle una noticia urgente y que por favor, y el hermano portero desapareció discretamente y volvió más discretamente aún y, sin decir nada, la condujo a una salita despersonalizada, decorada con un inútil afán personalizador. En la pared, un rincón desconocido de la montaña en tonos ocres y verdes, una imitación de Mir, pero firmada por un tal Cuscó. O Cussó. Un olor característico, difuso, que no sabía definir, impregnaba el ambiente. Esperó sola cinco minutos, pensando a saber dónde habrán ido a buscarlo, con lo inmensa que es esta casa. En el huerto, en la sacristía, en la biblioteca, en la cocina, todo a mil kilómetros. Entonces se abrió la puerta que daba a los locutorios y oyó unos pasos que se acercaban a la salita. Un monje… No, Arnau. Arnau con hábito negro y pelo corto, sano, abundante, pero corto. Sin la barbita. El fugitivo que se había refugiado en un monasterio. Arnau disfrazado de monje. Dios mío. Y las manos blanquísimas, como dos pájaros del alba, escondiéndose entre los ropajes negros, y una sonrisa reposada y dijo mamá, ¿qué sucede, te pasa algo? Entonces ella lo abrazó sin decir nada, porque la visión de Arnau vestido de monje la desbordó. Y no podía contárselo a Jordi. Quedarse con tantas cosas dentro hace daño, al final.

—No estoy triste. Más bien, cansada. ¿Sabes que estoy terminando el libro?

—¿Sobre qué era?

Decepción. No se acuerda. No vive nada mi vida.

—Sobre casas, pueblos y cementerios del Pallars.

—Ah, cuánto me alegro. ¿Me vas a regalar uno para el Monasterio?

—Te lo regalaré a ti. Me está costando más trabajo de lo previsto… Los textos, los pies de foto… y cosas que voy descubriendo sobre la marcha. Pero sigo adelante.

Entonces sonó una campana en las dependencias, una campana que apenas llegaba a los locutorios. Pero Tina se dio cuenta de que Arnau se ponía en guardia y, veinte segundos después y con la mayor habilidad, logró que se levantara de la silla y la acompañó al recibidor del hermano portero, el ordenador, los secretos, las gafas y la sonrisa parecidísima a la de Arnau. Cuando, desconcertada, se encontró en las escaleras, oyó decir a Arnau ¿qué tal está Yuri Andréievich?, en el mismo tono en el que antes le preguntó qué tal está Jordi. Entonces entendió que jamás lo recuperaría para sí y que, de un solo golpe, perdía a su hijo, a su marido, a su gato y, con un poco de mala suerte, el pecho y la vida. Y las escaleras grises, el frío de la explanada, la luz del atardecer y la desolación. Hizo una fotografía con esa luz para fijar en algún sitio una tristeza que no cabía en las palabras.

El tren a Zaragoza no salía hasta las diez de la noche. Tenía tiempo de sobra para ir a cualquier rincón a llorar y a considerarse la mujer más desgraciada del mundo. Hacía tantos años que no entraba en una iglesia, que le extrañó encontrarse de pronto buscando la pila de agua bendita. El olor a cera quemada, el rastro de incienso litúrgico, la penumbra y el silencio. Fue a sentarse en un extremo discreto de un banco de las primeras filas. Cuatro curiosos admiraban las capillas laterales. Una sombra oscura colocaba un cartel que anunciaba que se había concluido el horario de visitas al camerino de la virgen e, inesperadamente, el altar empezó a llenarse de monaguillos mancos que, sin encomendarse a Dios, empezaron a cantar El Virolai[6]. A pesar del cansancio, Tina prestó atención: cantaban con rotundidad, con una perfección un poco monótona, sin máculas, sin vacilaciones, no como ella. Se acordó de que, después de muchos años sin entrar en ninguna iglesia, había vuelto a hacerlo de manera sistemática para asistir a conciertos y había reencontrado signos, símbolos, lemas, logos, imágenes y olores que la llamaban desde muy lejos y a los que podía responder con cierta indiferencia. Pero esa tarde no sentía ninguna indiferencia, porque la iglesia se había convertido otra vez en el enemigo, que le había robado al hijo que ya no tenía. Y ese día entró como enemiga. Dios, tú y yo hemos reñido. Por eso no te hablo, como la madre de los Ventura.

Cuando se despertó, la basílica estaba a oscuras y se estremeció de frío. Miró alrededor de reojo, sobresaltada. Estaba sola, se había dormido en ese rincón y… Se levantó bruscamente y se dirigió a la puerta. Estaba cerrada. Pánico. ¿Qué hay que hacer cuando se queda una encerrada en una iglesia? Podía ponerse a gritar, que el miedo resonara en las bóvedas y se multiplicara, que Arnau tuviera que soportar un momento de ridículo cuando le dijeran tu madre es una impresentable, caramba, anda que dejarse encerrar… Miró el reloj. Las nueve de la noche, y en toda la nave no había más señales de vida que ella. Entonces cogió el móvil y, por inercia, llamó al número de casa. Pero reaccionó en cuanto oyó la voz de Jordi diciendo diga, diga, ¿Tina? ¿Eres tú?, y colgó. No quería que Jordi supiera que había ido a ver a Arnau. No quería que su voz resonara en la nave oscura; le habría dado miedo. No quería que Jordi se enterase de que se había quedado encerrada en una iglesia, no quería que Jordi llegara a saber que había entrado en una iglesia. No quería que la ayudase Jordi. No quería a Jordi para nada.

Las pocas bombillas encendidas, de luz mortecina, espesaban las sombras más aún. Se sentó en un banco, desasosegada por la oscuridad que se acumulaba detrás, pero resignada a esperar no sabía qué. Un buen rato después se dio cuenta de que estaba llorando, pero no porque le escocieran los ojos, sino por pura desolación. Pensó en rezar, en pedir ayuda a Dios, pero enseguida entendió que una plegaria en un momento difícil sería una invocación obscena. Era lógico que los creyentes vivieran mucho mejor que ella. La cuestión era creer en algo, aunque fuera en una idea política. Ella sólo daba clases y hacía fotografías y creía en lo que se podía impresionar en una película, ya fuera materia, recuerdo o sentimiento. Pero no creía en muchas cosas más. En la educación como concepto abstracto, tal vez. Y, desde hacía unos meses, no creía ni en Jordi, su gran amor, que, de la noche a la mañana, se había convertido en su gran odio. Mejor dicho, en su gran indiferencia. No, indiferencia, tampoco; en su gran desprecio. Darse cuenta de que se ha perdido la confianza en alguien a quien se ha querido sin reservas es como si esa persona muriera en los brazos de una sin consentimiento. Por tanto, no podía rezar, no podía aprovechar el tiempo en esa basílica que tenía a su disposición en ese momento. Derrotada por la pena, sólo podía reconocer que su hijo y su marido habían elegido otro amor y habían rechazado el suyo.

Hacía muchos meses que Tina no estaba tanto tiempo en silencio, pensándose. Muchos meses. Exactamente, desde el momento en que la Renom le dijo que había visto a Jordi en Lérida cuando tenía que estar en la Seu, encerrado, reunido, trabajando. Era incapaz de estar quieta mucho rato desde el día en que supo que Jordi la engañaba, porque se la llevaban todos los demonios. Afortunadamente, ahora tenía que terminar el libro y desentrañar la vida de Oriol Fontelles. Afortunadamente, tenía facilidad para evitar los momentos de reflexión. Hasta el día triunfal en que se dejó encerrar como una boba en la basílica del monasterio de Montserrat y, sin poder evitarlo, vio desfilar ante sus ojos toda la miseria que arrastraba, como un pase de modelos irónico y cruel.

Hacia las nueve y media de la noche, cuando tenía que estar en la estación de Sants, oyó un ruido detrás y vio encenderse una luz tenue. Se volvió a mirar. Era arriba, en el coro. Había movimiento en el coro. ¿Y si gritaba? Por un atavismo incontrolado, se escondió detrás de una columna y miró hacia el coro. Empezaron a entrar monjes y, por lo que podía ver, seguramente cada uno se iba situando en un sitio determinado.

Por primera vez en su vida, Tina Bros asistió al rezo de las completas. Cantaron una cosa breve y austera que no identificó y pensó que una de las voces era la de Arnau. Le pareció muy bonito y de ninguna manera habría roto la magia del momento dándose a conocer. Concluida la oración, el coro se quedó vacío y oscuro en menos de medio minuto y ella retuvo en la memoria la agradable sensación que acababa de vivir. Hasta entonces no se acordó del tren, pero ya era tarde. «Como un ladrón entraré en tu hogar, oh, Jehová, y como un ladrón saldré al alba», leyó en un libro de salmos que encontró en un mueble adosado a una columna. Como un ladrón me pasearé por mi vida y por la vida de los demás, si me dejan.

La noche fue gélida, pero logró conciliar el sueño, a pesar del miedo y la incomodidad del banco. Cuando, con los huesos molidos, se coló entre los primeros visitantes y la agresiva luz exterior la obligó a parpadear, se dio cuenta de que, a pesar del deslumbramiento, el día estaba nublado, envuelto en una niebla fría de primeros de marzo, el mejor paisaje para soñar, porque la sábana de la niebla cubre piadosamente los detalles, las anécdotas, los defectos, y deja sólo el concepto y el sueño. Cuando vuelva de Zaragoza, se dijo ante el abismo de niebla, pasaré otra vez por Montserrat y le diré que nos hemos separado, hijo, aunque tu padre todavía no lo sabe, y no preguntes por los detalles porque no pienso decírtelos.

Miró atrás, al monasterio. Le repelía ponerse melodramática, pero se le ocurrió que tal vez no volviera a verlo nunca más. Te quiero, Arnau. No tengo obligación de entenderte, pero sí de aceptarte. El monasterio de su hijo. Le hizo una foto triste. Además de perder el tren de Zaragoza, no recuperó ni un poquito de fe.

Feliu Bringué el de ca de Feliçó cruzó el umbral de la puerta principal de casa Gravat por primera vez en la vida a los treinta y ocho años. Casa Gravat estaba en boca de todos y cualquier persona del valle de Àssua podía recitar sin error la disposición de los muebles, la textura de la madera, el matiz del color de las cortinas, el retrato de la señora, que la mantenía eternamente joven y radiante, el silencio de la alfombra gruesa, el perfume suave de espliego o de manzana que impregnaba la atmósfera de la casa, las campanadas profundas de un magnífico reloj de pared, que parece imposible que haya una casa así en Torena, las escaleras de madera noble que subían hacia secretos mayores, las múltiples fotos expuestas en el salón, el crepitar suave de los troncos en la chimenea. Y un aroma delicioso en cuanto entró la señora.

—Eres un joven con futuro y con ambición.

—Me presento para servir al pueblo, no por ambición personal.

Sin tener en cuenta que el muchacho era hijo de uno de los hombres que más aborrecía y que había dudado mucho antes de invitarlo a casa, sonrió.

—Naturalmente —dijo—. Y, tal como van rodando las cosas, ganarás las elecciones.

—Eso espero.

—La otra lista no puede ser más disparatada.

—La otra lista —Bringué no cayó en la cuenta de que no hacía falta poner voz de mitin en ese momento— agrupa a los franquistas nostálgicos que no quieren dejarse arrebatar el poder.

—Estoy segura de que son unos incompetentes.

La miró a los ojos, como comprendiendo al fin que estaba en casa Gravat porque ella le había comunicado su deseo de conocer los puntos de vista y etcétera.

—Pero ¿qué quiere usted? —dijo finalmente.

—Eres muy joven y hay cosas que… —Llenó la taza de té del futuro alcalde.

En vez de atender a la taza, el joven miró el reloj.

—Me hace una gran ilusión —empezó a decir— tener la oportunidad de que me elijan primer alcalde democrático. —La miró a los ojos—. Tomo el relevo a mi padre.

¿Qué hago? ¿Lo dejo para otro día? ¿Le estampo la tetera en la cara?

—Sé cómo funcionan las cosas en Torena y en el valle. En el país en general. Lo sabes.

—¿Y qué?

—Que harías bien en consultarme.

—Perdone, pero…

—La riqueza del valle no son las vacas, sino la nieve. Aquí, la artífice de la riqueza soy yo. ¿Azúcar o miel?

—Señora, yo… Aunque sólo sea por dignidad, no puedo…

—Te entiendo perfectamente —lo interrumpió con voz suave—, pero consúltame las cosas. Todos saldremos ganando.

—Creo que debo recordarle —en tono ofendido— que la nieve no dura todo el año.

Ésas fueron exactamente las palabras que le encendieron la lucecita, hijo, Marcel, piénsalo, hay que buscar la manera de que la temporada no se acabe nunca. Vete a Colorado o donde haya ríos bravos y observa, toma nota y hablamos.

—Adidas se interesa por las zapatillas.

—Bien. No lo dejes escapar. Aunque sólo sean las suelas. ¿Vas a pensar en lo que te he dicho?

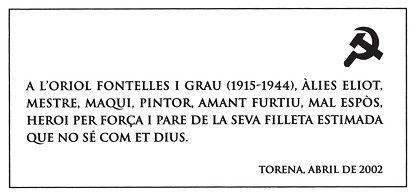

Elisenda sabía de antemano que, al principio, sería incómodo. Bringué el de ca de Feliçó, hijo de su odiado Bringué, se proclamó primer alcalde democrático de Torena después de la dictadura y la gente salió a la calle a celebrarlo; en un momento u otro, todos echaron una ojeada disimuladamente a casa Gravat, que se hacía la desentendida, dispuesta a aguantar el chaparrón. El día después de las elecciones, Feliu Bringué entró en el Ayuntamiento, mandó abrir las ventanas y se encargó personalmente, aplaudido por los regidores de su lista, de descolgar los cuadros de Franco y de José Antonio y, Dios lo perdone, el crucifijo, que hasta entonces y desde siempre había presidido el despacho del alcalde. También retiró el óleo que recordaba a la figura de Valentí Targa, el verdugo de Torena que, incomprensiblemente, nadie había descolgado de una de las paredes de la sala de plenos. Un buen retrato. Qué ojos. Quién coño lo pintaría. E invitó a los concejales y también al único miembro de la oposición, Xavi Burés el de casa Savina, a sentarse en torno a la mesa de Juntas a pensar en el futuro de Torena.

En fin, era cuestión de paciencia, pensó Elisenda. Pero aún tuvo que aguantar otro chaparrón cuando el consistorio se negó a rectificar, a pesar de su razonada reclamación, y un día lluvioso, en las calles vacías, aunque se había anunciado el acto con insistencia, Feliu Bringué el de ca de Feliçó cumplió la palabra que había dado en la campaña de devolver a las cosas su nombre histórico e invitó a todo el pueblo de Torena al acto del cambio de nombre de las calles. Desde el soportal del primer piso de casa Gravat, a resguardo de la lluvia, envuelta en un chal, miraba a la Plaça Major, que todavía se llamaba Plaza de España. Un grupo de gente no muy numeroso, además de la pécora de Cecilia Báscones, que se apunta a todo y ahora es demócrata de toda la vida, y que iba diciendo al chico que ahora es concejal de urbanismo que la microdrepanocitosis es una clase de anemia crónica, con destrucción de hematíes.

—Entre, mamá, que va a coger frío.

Elisenda miró a Mertxe pero no se dignó contestar y siguió observando. Un poco enfadada, Mertxe cerró la puerta.

Que cambien lo que quieran, la calle de Franco y la de José Antonio, pero, por el amor de Dios, que no me toquen la de Oriol.

En la plaza, Jaume Serrallac, el hijo del de las piedras, ya había descolgado la antigua placa y presentaba la nueva, también de mármol. La colocó en un minuto. Los cuatro gatos aplaudieron, el hijo de su madre de Bringué dijo unas palabras que no oyó, pero le deseó toda la muerte del mundo.

Con pesar, vio a Serrallac hacer añicos la placa antigua y recoger los trozos en una espuerta. Entonces se le nubló la vista, como le pasaba cada vez que tenía un disgusto. Se quitó las gafas y se frotó delicadamente los ojos con la yema de los dedos. No, no lloraba. Antes se iría a vivir a Barcelona para siempre que permitir que esa chusma la viera llorar.

—Tu madre no me hace caso.

—Pero ¿qué tiene de malo que salga a mirar?

—Es que ya hace tres horas que está ahí de pie. Lleva de guardia desde las ocho de la mañana. Y no quiere tomar algo caliente. Ni caliente ni frío. Y además se enfada si le recuerdo que tiene que cuidarse mucho.

—Hostia. Seguro que está llorando porque quitan el nombre del Fontelles ese de los huevos.

—Supongo. A veces me parece que está un poco…

—Dile que se ponga.

—¡No quiere saber nada de nadie!

—Coño, díselo de una vez.

—Te digo que no entra. No me hace ni caso.

—Bueno, a ver si puedes llevar el teléfono a la terraza. Hasta donde el cable dé de sí. ¿Qué tal el niño?

—Bueno, en fin…, pero ya verás como no quiere.

—Anda, ponme con ella. Sólo me faltaba esto, hoy.

La cuestión no era quitar un placa y cambiarla por otra. Tampoco podía ser que el día anterior una brigada municipal (es decir, el mismo Jaume Serrallac) cambiara las placas discretamente y el día de marras se hiciera la inauguración general, se pronunciara un discurso y santas pascuas. No. Según la mentalidad retorcida de Feliu el de ca de Feliçó, lo que había que hacer era convertir el acto en la extracción de la historia del país, en la venganza, arrancar de la calle los rótulos de Franco, José Antonio y Oriol y cambiarlos por otros con nombres espurios. Cambiarlos como quien saca muelas. Lo llaman acto cívico, pero es un acto de venganza. Y Cecilia Báscones en primera fila, con la chaqueta cambiada. Por la edad que tiene, podía habérselo tomado con más dignidad, porque el tabaco y los botones de pasta los vende igual a moros que a cristianos. Elisenda se desplazó un poco en el soportal para ver la comitiva, que se detenía al pie de la placa de la calle José Antonio. Seguía lloviendo y los paraguas de las autoridades y del poco público asistente parecían setas negras. Y una nota de color, unos desconocidos que llevaban impermeables chillones y hacían fotos. Tal vez de una revista.

—Mamá, Marcel.

—Que no. Después.

—Mamá, que tiene prisa. Acérquese, que el cable no da más de sí.

—Trae. Qué hay.

—Mamá, ¿qué te pasa?

—Nada. ¿Dónde estás?

—En París. Estoy cerrando el trato con Adidas.

—¿De qué producto?

—De los cordones de las zapatillas.

—Menos da una piedra.

—Cómo que… ¡Si es extraordinario!

—Podías haber conseguido la zapatilla entera.

—Sí. Y los calcetines, no te fastidia. Qué rollo es ese de las placas de la calle.

—Nada que te interese.

—Entonces ¿por qué no entras en casa? Mertxe dice que…

—Mertxe que diga misa, si quiere. Adiós, estoy ocupada.

—Pero ¡mamá! ¡Coño, que eres diabética! Acuérdate de que te…

Elisenda devolvió el teléfono a su nuera porque en ese momento las setas negras llegaban a la parte más alta de la calle Falangista Oriol Fontelles (1915–1944) y se detenían al pie del rótulo, que se veía desde el soportal. Fue el único que Serrallac, Dios lo maldiga, rompió directamente en la pared, sin quitarlo primero. Como si quisiera crucificar el nombre. Y después, con el cincel, terminó de tirarlo todo al suelo. Y colocaron, supuso, el nombre de Carrer del Mig.

—Pues ya ves, yo no habría cambiado ese nombre, porque lo van a hacer santo enseguida y habrá que poner otra placa nueva.

—¿Y cómo sabe que lo van a hacer santo? Si era un…

—Claro, como la juventud no vais a misa… —Cecilia Báscones miró al interlocutor con conmiseración—. Curaciones milagrosas —añadió en actitud misteriosa.

—Eso no se lo cree ni Dios.

Concluido el acto, la gente se dispersó como si regalaran comida en otra parte. Los del impermeable chillón dieron un par de vueltas más por allí y Jaume Serrallac vació el capazo lleno de fragmentos de historia en el contenedor de escoria de la calle Fontelles. Entonces, Elisenda distinguió dos siluetas en la parte más alta de la calle. Tenía los ojos muy cansados y no las veía bien, pero eran dos mujeres que iban del brazo. Seguro que eran las Ventura. Las dos siluetas empezaron a bajar la cuesta en silencio, mirando a todas partes, como si, en lugar de andar, palparan el trayecto. Al llegar al contenedor, una de ellas se asomó a comprobar algo. Y siguieron bajando la cuesta de la calle Fontelles. Del Carrer del Mig.

Nació en Huesca, el dos de mayo de mil novecientos diecinueve, en el seno de una familia de artesanos. Su padre tenía una tienda de alimentación con la que mantuvo una familia compuesta por su mujer, la tía abuela Soledad, Jacinto y Nieves. El pequeño Jacinto soñó mucho tiempo con poder coger la palita estriada de latón, dorada y pulida, y pasarla por el cajón de los macarrones y llenar un cucurucho. Y lo mismo con el arroz y el azúcar. Y si llegara a darse el caso de poder echar un cuartillo de aceite con la bomba untada de grasa, entonces estaría muy cerca de la felicidad, lo sabía. Por eso, el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno se le grabó en el alma de manera indeleble, no porque se proclamase la Segunda República en Barcelona y en Madrid, sino porque, el día anterior, don Rosendo había tomado la decisión de poner fin a la escolarización de Jacinto y que, a partir del día siguiente, lo ayudara en la tienda que tenían en Desengaño, en el cruce con Caballeros. Cargó cajas de sifones y llenó botellas de vino del tonel hasta hartarse. Pero también probó la gloria: arroz, macarrones, fideos, fideos finos (que se recogen con la pala mediante otra técnica distinta), lentejas, garbanzos, alubias y aceite; sí: Jacinto despachó aceite y se acercó mucho a la felicidad mientras se secaba las manos con el trapo dudoso después de haber despachado el primer litro de su vida a Pilar la de la tintorería de San Vicente. A los doce años era un niño feliz. Después, durante la República, las cosas empezaron a complicarse. Y con la guerra, más todavía, porque era un martirio tener que llenar cucuruchos y más cucuruchos de macarrones y de arroz, y ensuciarse las manos con el aceite pringoso, sobre todo si venía una clienta guapa y yo, todo untado y asqueroso; y estaba tan harto que, en cuanto lo admitieron, se alistó para poder largarse de la maldita tienda de la mierda de la calle del Desengaño, en el cruce con Caballeros, y ver mundo y buscar la felicidad. Tuvo que avanzar con las tropas republicanas en el meollo de lo que finalmente sería la batalla del Ebro. Cruzó el río por Vinebre, contento porque conoció a una muchacha extraordinaria que le regaló una rosa de color de rosa, aunque no tuvo tiempo de preguntarle su nombre porque sucedió cuando su compañía iniciaba el descenso hacia el río. Perdió la rosa de color de rosa nada más llegar a la otra orilla del Ebro, pero conservó la vida y alcanzó las montañas de la Fatarella. Disparó a diestro y siniestro, se orinó en los pantalones porque no podían salir del nido de ametralladoras desde el que vigilaban una era que, por lo visto, tenía mucha importancia, sostuvo una terrible lucha cuerpo a cuerpo y una bayoneta fascista lo marcó para siempre con una sonrisa siniestra en la mejilla derecha. Afortunadamente, la herida no se le infectó. Al cabo de ochenta días de supervivencia entre compañeros muertos, se retiró también por Vinebre. Por más que buscó con la mirada a la chica cuyo nombre ignoraba y que llevaba en la mano una rosa de color de rosa para los que iban a morir, no la encontró. Cuando terminó la guerra, y concluidos los meses de retención, volvió a Huesca con la moral ofuscada, se propuso no volver a despachar macarrones con la puñetera palita de latón y se alistó en la Falange y en los grupos de acción sin contárselo a su familia; seguramente añoraba el uniforme que había hecho vibrar a una mocita sin nombre de Vinebre. Fue entonces cuando resolvió que la cicatriz se la había efectuado un rojo separatista que no sobrevivió para verlo ni contarlo porque él en persona, cegado de rabia, le sacó los ojos con la bayoneta. Y el jefe de centuria decía muy bien, Jacinto, así me gusta. Ésa es la rabia que tenemos que llevar dentro; bien. ¿Entendéis, camaradas? ¿Entendéis lo que os digo? Jacinto Mas, que lo entendía perfectamente, se dejó crecer un bigote enjuto, oscuro y seco, justo encima del labio. Aprendió a mirar con dureza y, cuando pidieron voluntarios para formar un escuadrón que actuaría lejos de casa, en Cataluña, un servicio que duraría unos meses, de limpieza de indeseables concretamente, se apuntó y no lo eligieron. En lugar de eso, lo mandaron a San Sebastián y allí entró, a título de escolta personal, al servicio de una recién casada que quería volver a su casa. Era más heroico formar parte de un escuadrón de asesinos, pero el sueldo que le propusieron por cumplir funciones de escolta, chófer y lo que fuera necesario era impresionante y aceptó la oferta sin dudar. Jacinto Mas llegó a Torena por primera vez al volante del coche de la señora Elisenda Vilabrú. Fue eficiente, duro, silencioso, valiente, fiel y ella le dijo muy bien, Jacinto, así me gusta, y de cuando en cuando le daba una paga extraordinaria muy generosa, sobre todo cuando pasaban cosas y él no se inmutaba.

—Cuando se jubiló dijo que no volvería a Huesca ni borracho. Por eso me preguntó si podía quedarse en Zuera, y yo le dije que sí, por descontado. Y aquí murió, sí.

—No. Se hizo jardinero. Con el dinero que nos dieron, abrimos un negocio de jardinería. No me puedo quejar.

—Oiga, que éramos hermanos…

—¿Usted es policía?

—Entonces, ¿por qué hace estas preguntas? ¿Por qué quiere saber cosas que llevan tanto tiempo enterradas?

—No, no, qué fotos ni qué ocho cuartos.

—No. Mi hermano murió en mil novecientos setenta y seis. ¡Hace veinticinco años, señora!

—De ataque cardíaco, ¿de qué, si no? En un bar de Zuera. Eso.

—Pues lo digo con reticencia porque la policía no quiso saber nada de un individuo que estuvo hablando con él mucho rato y que se marchó un minuto antes de que cayera fulminado, a decir de Carreta el del bar.

—Cincuenta y siete años, eso es.

—Al principio, sí. Pero después pensé que a saber, porque tenía enemigos, sobre todo de cuando entró en la Falange en Huesca y luego, cuando entró a trabajar de no sé qué con la señora.

—Pues… No lo sé. De eso no hablaba, pero me da la impresión de que vivió de cerca algunas muertes.

—Porque hablaba en sueños. No sé qué de uno que colgaron de una higuera. Era una época muy… Pero no sé nada en realidad.

—Sí. Seguro que es mejor no menearlo. Cuando retiré la denuncia y renuncié a que se aclarasen las circunstancias de su muerte, recibí un talón de un donante desconocido.

—Claro que lo acepté. Es dinero como cualquier otro.

—No, no pienso volver a Huesca. Ya he echado raíces en Zuera.

—¿Sort? No, en mi vida.

—No. Si hizo algo malo… fue allí. Aquí sólo cultivaba plantas tropicales y tenía unos geranios y unas begonias que daban gloria. Sí, aquí, en Zuera, eso es.

—Por las circunstancias, para salvar a la patria.

—La juventud…, ya se sabe, no cree en nada. Pero yo, sí. Y mi Jacinto todavía más.

—Ahora es imposible demostrarlo. Murió de un ataque de corazón y no hay más que decir.

—No. Se entristecía a veces. Y yo tenía que decirle muy bien, Jacinto, así me gusta, y parecía que se animaba.

—No. Cuando se ponía melancólico, siempre decía que había servido en cuerpo y alma a la señora, que era una gran dama. Que por ella había tenido que vigilar mucho al señorito Marcel, que era un desastre, y que a ella la llevaba kilómetros y más kilómetros en coche y que la defendió de todos los peligros, pero, a pesar de todo, al final lo echó como a un cualquiera.

—No sé por qué, no. No quería hablar de eso.

—Claro. Una gran dama que dejó de ser la señora doña Elisenda Vilabrú y se convirtió en Elisenda Reputa. Con perdón. Tengo para mí que Jacinto estaba enamorado de ella.

—No me lo contó. Desagradecimiento a cambio de tanta abnegación, supongo.

—¿La verdad? No quiero saber si vive o si se ha muerto; no me importa.

—¡Qué va! No quería hablar de eso, pero él sabía muchos secretos de la señora…

—Pues… ¿Por qué quiere saberlo?

—Qué quiere que le diga…, amantes. Muchos. Hasta que un día se hizo santa y se pasaba el tiempo en la iglesia hablando con curas. Eso decía Jacinto.

—Pues, verá, me da la impresión de que Jacinto fue uno de esos amantes… No me lo dijo nunca, pero…

—Hay cosas que no hace falta decirlas.

—No. Era estéril. La señora era estéril. No podía tener hijos.

—Porque un chófer vive en el coche, cierra bien el cristal o lo cierra mal, abre las puertas, oye conversaciones por teléfono, reparte sobres, trae y lleva recados, va a buscar a personas… y recibe un sueldo por conducir y callar.

—Por qué iba a contarme mentiras, pobrecico; cuando llegó aquí, sólo tenía ganas de morirse.

—Pues a la vista está: que el señorito Marcel no era hijo de ella.

—Sí, se llama Marcel.

—¡Yo qué sé! Mío, no, desde luego.

—Es que los ricos hacen lo que quieren. Hasta rebautizaron al pequeño.

—Pues eso, para cambiarle el nombre de pila.

—Porque lo oyó cuando estaba al volante. No quiero que mi hijo se llame como uno de los asesinos de mi padre y de mi hermano. Romà, soluciónamelo.

—Tengo que ir al registro civil y a la parroquia. Espero que no haya…

—Espabila, que es tu trabajo. Mi hijo se llama Marcel, como mi abuelo.

—Lo solucionaré, Elisenda.

—Que dejó de llamarse como fuera y empezó a ser el señorito Marcel, vamos. ¿Ha visto lo bonitas que están la glicinias?

Creo en una naturaleza equilibrada, fuerte y sana, y en Greenpeace, que la conserva y la tutela, y en todos los seres humanos que abjuran del odio entre individuos y entre pueblos. Creo en la igualdad entre las personas y abomino de las guerras y de las diferencias por razón de sexo, raza.

—Los sexos son diferentes. Las razas son diferentes. No nos pasemos de rosca, oye.

Creo en la igualdad entre las personas y abomino de las desigualdades por razón de sexo.

—Eso sí, oye: desigualdades.

Desigualdades por razón de sexo, raza, religión, pertenencia. Y creo en no creer en nada que ofusque el espíritu libre del hombre.

—De la persona.

El espíritu libre de la persona.

Desde el balcón del nuevo piso, Jordi y Tina contemplaban el río, que ya había recibido las aguas del Pamano, y el trozo de montaña que se encaramaba, sin que ellos lo supieran, hacia Torena. Qué aire tan sano, qué aire tan sano. ¡Cómo no se nos había ocurrido antes venir a vivir a la montaña, donde dicen que la gente es limpia y noble, culta, rica, libre, despierta y feliz!

—Te quiero, Jordi.

—Yo también. Hala, vamos, que hemos quedado allí a la una.

Tina y Jordi celebraron el primer día de su llegada a Sort con un arroz caldoso en Casa Rendé, al lado de la mesa en la que Feliu Bringué comía con un cliente, después de haber presidido el acto cívico del cambio de placas del pueblo de Torena, y hablaba de la sensación de limpieza interior que experimentaba al ver cómo iban cayendo los nombres del fascismo, que en esta zona fue durísimo.

—Como en todas partes.

—En los pueblos pequeños fue peor. Porque el rencor se queda pegado a las paredes de las casas. Todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que hizo cada cual. Sé dónde hay un par de fosas comunes.

—Lo saben muchos, pero no dicen nada.

—Todavía tienen miedo.

—Sé quién mató a mi padre.

—Targa. Pero ya está muerto.

—Y también conozco a los que aplaudieron cuando lo mandó fusilar. —El derrotero de la conversación ponía en peligro la conciencia de estar comiéndose un arroz caldoso de Casa Rendé como Dios manda. Quiso zanjar el tema—: Vivir en un pueblo es muy cruel.

—A menos que tengas un prado que pueda convertirse en pista negra.

—Muy bien. Para eso hemos venido, no a hablar de cosas tristes. Estoy abierto a vuestras propuestas pero te advierto que quiero ganar pasta gansa. Para algo soy alcalde.

—Vivir en un pueblo es vivir con más autenticidad.

—A mí me parece que… Estoy harta de la ciudad. De ser un número…

—¿Por qué no probamos? —habían dicho hacía cuatro meses.

Y probaron. Pidieron los dos plaza en la escuela de Sort y, para ilustrarse, abrieron la enciclopedia.