El canto de la lápida

… la casa en silencio, la casa sin ti, hija mía.

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Para recorrer el larguísimo pasillo apostólico, cuando se han retirado todas las autoridades e invitados de honor, la sientan en una silla de ruedas, aunque opone resistencia. Mamá, caray, que sólo quedamos nosotros, no te preocupes. Un silencioso asistente sanitario de la Guardia Suiza se hace cargo de la silla y emprenden la travesía del desierto. Elisenda intuye en torno a sí los pasos vacilantes de Gasull, los apresurados y nerviosos de Marcel, el taconeo enervado de Mertxe y el silencio felino de Sergi, que es capaz de haber asistido a la ceremonia sin calcetines. Su querida familia, a la que había sacrificado por ideales más nobles. Sé hasta dónde puedo hacer y deshacer, santidad. Pero hija, si te he oído bien, si te he entendido, te atribuyes el poder de instituir parámetros morales. Sí, santidad, porque sé que hago buen uso de ellos. No oigo tan bien como antaño: ¿verdaderamente has dicho que estás por encima de la moral del prójimo? No sé si he dicho eso, santidad, pero sé que tengo un trato singular con Dios. Eso es imposible, hija; ten cuidado con el orgullo. Dadme vuestra absolución. Todo eso que me cuentas, hija mía, requiere una conversación más larga. Estoy de acuerdo, santidad. No olvides nunca que nuestra Iglesia es la Iglesia de los humildes. ¿Y Escrivá, santidad? ¿Qué? Escrivá; ¿realmente es un santo o sólo un hombre poderoso apoyado por poderes mayores aún? Debemos terminar, hija, porque me van a regañar los médicos. Dadme la absolución vos personalmente, santidad.

El pasillo apostólico es más largo que un día sin pan. El taconeo de Mertxe resuena casi grotescamente, pero ella no se inmuta, porque es así. Tan prudente como era al principio. Y por culpa de un hombre de nuca limpia y manos como tenazas, que la apartó sin contemplaciones, no le pudo decir hago el bien, tengo un sentido evangélico de la justicia; ojo por ojo, santidad, pero si pierde un ojo es porque de verdad se lo ha quitado a otro, me entendéis; nunca actúo por interés material ni en beneficio propio porque soy rica, gracias a Dios, santidad, no tengo ambiciones de lucro. Sólo ambiciono justicia para los míos y un recuerdo eterno para el hombre a quien amé de verdad, y ahora ya está hecho, lo habéis beatificado, y un día lo santificaréis y, de esa forma, todos verán claramente que siempre elijo el mejor camino. Oriol fue una buena persona, pero ahora algunos pretenden calumniarlo contando insidias sobre su vida. Es bueno que la Iglesia cuente con un beato más. Y si un día juré que encumbraría a Oriol a los altares, ahora lo he cumplido. Absolvedme de todos los pecados, santidad. Vos, personalmente. Vos, que decís misa en la iglesia de San Pedro. Vos, que sois Cristo en la Tierra.

—¡Basta! ¡No! ¡No lo hagas!

Como todos los días, Elisenda entraba en la iglesia de Sant Pere de Torena y bajaba los tres escalones con paso decidido y, como todos los días, llegaba un segundo tarde, y ése era su infierno eterno y nunca te perdonaré que te dejaras matar en lugar de defenderte. Nunca.

—¿Qué has hecho? —increpaba a Valentí Targa, que todavía tenía la pistola humeante en las manos.

—Cumplir órdenes —decía siempre Targa mientras limpiaba la culata del arma y miraba a Elisenda con un odio nuevo en los ojos.

A la salida, por el mismo pórtico del Palazzo Apostolico por el que entraron, los aguarda la limusina pastando reposadamente entre los adoquines. El grupo familiar, centrado en la señora de negro que va en silla de ruedas, se queda unos segundos en lo alto de la escalinata mirando hacia delante, como esperando a que les hagan una foto de familia que nunca más podrían intentar hacerse. Todo esto ve la señora en sus tinieblas. Os invito a comer, dice con aprensión.

—Tengo trabajo, mamá. —Marcel se ha inclinado hacia su madre y ha hablado en voz baja.

—¿Aquí, en Roma?

—Sí.

—Recuerdos a Saverio Bedogni. —A los demás partícipes de la foto—: ¿Y vosotros qué hacéis, venís?

—¿Seríais tan amables de llamarme a un taxi? —Casi las primeras palabras, llenas de hielo, que ha pronunciado Mertxe en todo el día.

—Romà, que le busquen un taxi. —Inclinando la cabeza hacia otro lado—: ¿Y tú, Sergi?

—He quedado, abuela.

—En Roma no hay olas.

—En Paramaribo. Me esperan dentro de veinticuatro horas y no puedo decepcionarlos.

—Naturalmente.

—Adiós, mamá.

—Adiós, abuela.

—Oye, Sergi, acompáñame tú al aeropuerto, anda.

—Sí, mamá.

—Despida el taxi, Gasull.

—De acuerdo.

—¿Y tú, Romà? ¿También tienes trabajo?

—Lo que mandes.

La señora se levanta sin esfuerzo aparente. Alguien retira la silla y las manos temblorosas de Gasull la sujetan por el brazo. Ella, en voz baja, como tantas y tantas veces:

—¿Estamos solos?

—Sí.

—¿No hay nadie más?

—No. Tú y yo.

—Anula la comida.

—¿No vamos a comer?

—Quiero acostarme. He perdido el apetito.

—Como quieras, Elisenda.

Un Mercedes largo, reluciente, con cristales secretos, silencioso, frenó suavemente a la altura de Marbres Serrallac SL, a medio metro de la pared, como si temiera manchar de polvo la lustrosa carrocería. El chófer bajó y abrió una portezuela. Unos pies pulcros, calzados con zapatos rigurosamente negros, con hebilla de plata, salieron del Mercedes y se posaron resueltamente en el suelo.

Hacía años que no se encontraba cara a cara con Elisenda la de casa Gravat. Todavía no le había visto los ojos ciegos, que ocultaba tras unas gafas ahumadas, aunque vivía enfrente de ella, a un tiro de piedra, en el lado opuesto de la Plaça Major, pero a mil historias de distancia. Se plantó delante de él flanqueada por el chófer y por un hombre tan delgado y enclenque como ella al que he visto muchas veces, pero no sé si es de la familia o qué.

—La señora quiere ver el cenotafio —dijo el de la familia o qué.

—No es un cenotafio. Es un monumento conmemorativo.

—Como se llame.

Los llevó al interior de la nave de talleres. Al fondo, una sierra circular trepanaba los oídos. Serrallac levantó el brazo y la sierra enmudeció, disciplinada. Del despacho iluminado salió Amèlia y, tan pronto como vio de quién se trataba, se acercó con una sonrisa de oreja a oreja.

—Precisamente lo estamos cargando ahora mismo en el camión.

La dama inclinó la cabeza en dirección al de la familia o qué. Éste, con voz segura:

—Que lo descarguen.

Hay tonos que no admiten réplica. Las tres toneladas de monumento conmemorativo fueron descargadas y vueltas a depositar en el centro de la nave, y Cesc se tragó una maldición porque, además, querían que retirase todas las bridas de sujeción. Entonces, Elisenda la de casa Gravat se acercó acompañada por los dos hombres y puso una mano sobre la cara áspera del granito. Y la otra también. Y entonces sí que deseó volver a ver. Se había adaptado con resignación al negro inamovible de la mirada, quizá porque mentalmente seguía viviendo con intensidad y mayor concentración, si cabe, sin distracciones. En cambio, en ese momento deseaba ver, Oriol, para saber si han hecho exactamente lo que he dispuesto para ti. Mirando al pasado, dio una vuelta entera al monumento. Y cuando hubo circunvalado la piedra, se centró en la placa de mármol y leyó ávidamente con la yema de los dedos, letra a letra, lo que el de la familia o qué le iba murmurando al oído que decía la leyenda. Tras recorrerlo de arriba abajo, volvió la cabeza y, en las tinieblas, dijo ¿Serrallac? ¿Está Serrallac aquí?

—Diga usted —dijo Serrallac, enfadado porque la había tratado de usted.

—Muchas gracias. Es exactamente lo que yo quería. ¿Tienes las instrucciones para la colocación?

—Sí, sí. Enfrente de la escuela. Ya hemos puesto los cimientos.

—Gracias, Pere.

—Jaume. Soy el hijo de Pere.

La señora Elisenda Vilabrú se desorientó, pero sólo unos segundos.

—El hijo.

—Hace veinte años que murió mi padre.

—Claro. —Al de la familia o qué—: ¿Vamos?

Cuando salieron de la nave, Amèlia seguía con la sonrisa puesta y Cesc volvió a colocar las cuerdas para izar el monumento al maestro santo de Torena; Serrallac, pensativo, levantó la mano con autoridad y la sierra circular volvió a horadar tímpanos con la eficacia de costumbre.

¿Apagado, yo? Te lo imaginas. ¿Qué tiene que ver Arnau? Mira, si Tina y yo nos hemos esforzado por ser abiertos es para estar preparados para todo, y nos parece muy bien que Arnau haga un stage en Montserrat. No, no, no, un stage. Tranquilo, ni siquiera está bautizado. Por eso te digo que es un ejercicio de tolerancia, nada más. La tolerancia no es sólo una palabra de discurso político, sino una práctica de vida, lo sabes perfectamente. No. Si el chico quiere conocer otras versiones de la vida, estupendo. En eso siempre contará con mi apoyo. Oye, mira, me paso el día predicando mentalidad abierta, porque aquí hace mucha, mucha falta. Sí, sí, creo de verdad en la ciudadanía universal, por tanto, si mi hijo quiere hacer un stage en Montserrat, muy bien, hijo, necesitas dinero, que te vaya bien y ya nos lo contarás. La transversalidad es eso, ¿no? Claro que sí, hombre. Es mayor de edad, oye. No, ni apagado ni nada, de verdad. El problema es que…, bueno, es que no tengo… Es que resulta que contaba con un dinero, pero ya no lo tengo. Sí, me sigue pareciendo un buen negocio, porque siempre habrá pájaros que se pirren por partirse el cuello haciendo el descenso del río, pero la cuestión es que no tengo dinero suficiente. O esperamos o te buscas a otro socio. Pues claro que lo siento mucho, hombre; la idea era mía, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver Tina? ¿Qué me anime? Bueno, es que… No, verás, es que… hace unos días que. Es que nos hemos separado, hombre. Como lo oyes. Mira, no quiero entrar en detalles, pero… Sí, muy nerviosa últimamente, muy…, no sé cómo llamarlo. ¿Un amante? No, nada de eso. Rotundamente, hombre. Coño, porque la conozco. Hombre, como comprenderás, no le sigo los pasos, ¿no te parece? ¿Qué dices? No, Joana es una buena amiga, una mujer sensible y generosa que me apoya en estos momentos difíciles, pero nada más. No, qué va, he alquilado un pisito deprisa y corriendo, sí. Lógico, me he quedado solo, pero más vale solo que mal acompañado. No, no, qué va, ha sido muy precipitado por su parte: un buen día va y dice que tiene que reencontrarse con ella misma, que necesita espacio para maniobrar y sandeces de ésas. No, huy, no tiene ni idea de lo que es el mestizaje cultural, sin ánimo de criticarla, por descontado, pero sí que es algo cerrada, sí. Mira, te lo digo con el corazón en la mano, resulta que me ha caído una regiduría, por lo de Porta, sabes, sí, pues te juro que me da tanto trabajo que no me queda mucho tiempo para dar vueltas al asunto. ¿Arnau? No. Ya te digo que está… No, no nos dijo cuántos días duraría, no. ¿Fraile? ¿Tú crees que a mí me puede salir un hijo fraile? No, ahora en Semana Santa, con las vacaciones escolares, pido cuatro días y me largo a Andorra. Bueno, sí, con Joana, pero eso no significa nada. Hombre, hay muchas cosas que no sé, pero es un libro de fotos básicamente, sobre el Pallars, las montañitas, las vacas y las ovejas. No, no, no lo critico en absoluto; al contrario, es bueno que se entretenga. Y además ahora que está probando sus entre comillas espacios de maniobra. ¿Un artículo? ¿Ella? No tenía la menor idea. ¿Sobre el maquis?… No, no sabía nada. Qué raro, porque no me ha dicho una palabra y siempre nos contamos todas las cosas; sí, es decir, nos contábamos todo. ¿Dónde lo han publicado? Ah, pues compraré un ejemplar, sí. Ya lo creo que sabe buscarse la vida. Bueno, la verdad es que estoy bastante harto de tanta vaca y tanta oveja, pero me parece que de aquí ya no me muevo. No, nunca me ha atraído mucho el esquí. Cuatro veces en la Tuca Negra, un par en Port Ainé y nada más. El inconveniente es que con la mierda de la separación me he quedado barbecho, oye, porque hemos hecho separación de bienes, de pasta, y todo el rollo. No, no, civilizadamente. Sí, sí. Hombre, últimamente, un poco histérica, pero no quiero criticarla y sacar sus trapos sucios a relucir, no, no, quiero llevarlo con nobleza, sabes. No, no, no me pillas por ahí: la nobleza debe ser transversal, estar presente en todos los ámbitos de mi vida y, la verdad, decir por ejemplo que estaba un poco histérica, aunque sea cierto, y cada vez más visionaria, que también es cierto, es objetividad pura, no es deseo de criticarla. Bueno, es tan reciente que todavía no he tenido tiempo de hablarlo con Arnau. Ni con el gato, fíjate, que se lo ha quedado la cerda de ella sin negociar; no, hombre, no, es una expresión poco afortunada, de acuerdo, pero no es más que una manera de decirlo, coño, no me salgo ahora con; pues, para que te enteres, fui yo quien dije mira, Tina, no sé qué cojones quiere decir eso del espacio de maniobra, pero como yo quiero que seas feliz, lo acepto. Y me fui y le dejé el piso, todo para ella. Nuestro, comprado, sí, ¿pero qué se le va hacer? No voy a exigirle a estas alturas la mitad de su valor. No, yo no soy de ésos; de rencoroso no tengo nada. Bueno, sí, técnicamente, sí, porque fue ella la que quiso separarse, pero más vale una actitud razonable y generosa en el momento difícil que lamentar actitudes de vileza mental cuando ya es tarde, ¿me explico? Y menos mal que Arnau ya no vive en casa. No, pero cuando termine esa estancia… Bueno, sí, puede que el stage dure un poco más de lo normal, sí. No, hombre, te digo yo que no se hace monje. Y si se hace, pues tal día hará un año. ¿Cómo? No, mañana tengo pleno en el Ayuntamiento. Tampoco, oye. Ah, sí, el jueves, sí. No, en Casa Rendé no quiero… Sabes, es que. Perfecto, en Escaló. El jueves a las nueve. En cualquier caso, seguimos hablando. Sí, no sabes la rabia que me da no poder embarcarme en esa aventura; sí, nunca mejor dicho, embarcar, sí. Ya te digo yo, cuatro barcas, un todoterreno, contratos temporales y a forrarse con los capullos que vengan de Barcelona a hacer el descenso del Noguera, eso.

—En el último número de Àrnica.

—Nosotros hemos puesto dinero ¿no?

—Sí. Bastante. Todos los años.

—Ciérrales el grifo para siempre. Qué más dice.

Las campanas, reposadas, anunciaron las once de la mañana con un matiz solemne y un tono quejumbroso: el viento frío que soplaba desde la madrugada se convirtió en viento helado. Un frente polar. Coincidiendo con la tercera campanada de las horas, empezaron a caer unos sorprendentes copos de nieve, en pleno mes de marzo, que no se deshacían al besar el suelo. El reloj de pared, más viejo que la misma señora, se vio afectado en su dignidad por el súbito cambio de tiempo, pero, en cambio, le importaba un bledo que la revista Àrnica hubiera publicado un artículo —con una foto del monumento en los talleres de Serrallac, otra de la maestra estúpida y un inquietante dibujo inédito del rostro de Oriol— en el que se contaba una historia, tan insólita que no podía interesar a nadie, de la adscripción del beato de Torena al maquis comunista.

—La extraña muerte del santo de Torena.

—No sé qué interés puede tener inventarse esas cosas. —Se frotó los ojos ciegos como haciendo un juego de manos para volver a ver—. Si me gustara maldecir, diría que son todos una pandilla de cabrones y de mal paridos desagradecidos.

—Ya, pero no te preocupes, que esto lo leen cuatro gatos.

—No estoy dispuesta a consentirlo.

—¿Qué quieres que haga?

—No sé.

—Pero tienes que reaccionar.

—Échales a tres o cuatro abogados. Mueve lo que haga falta. —Con un gesto de irritación—: Soluciónalo en serio.

—Tranquilízate te digo; está todo planificado y no me apetece nada hablar de ellos. Me hospitalizan el viernes.

—Bueno, perdona, ¿sabes que ha empezado a nevar en Torena?

—Aquí, no, pero hace un frío cruel.

—¿Te operan el mismo viernes?

—Bueno, no. Analítica, radios y demás. Al día siguiente, quirófano, fuera el tumor y a empezar con la quimio. Y me cago en la puta madre del cáncer.

—¿Cómo?

—Digo que, mucho bla, bla, bla, pero el artículo no aporta ninguna prueba, en eso tienes razón. Sobre todo hace propaganda del libro de fotos que dice que va a publicar.

—Sí, pero ¿por qué te preocupa que haya puesto un autorretrato de Fontelles?

—No me preocupa, me gustaría verlo. Apuesto a que se lo ha sacado la maestra de la manga.

—Todo el artículo es para decir que Fontelles era del maquis. Qué obsesión. Como hizo con Marcel.

—¿Aporta pruebas?

—No, ya digo; se limita a afirmar que conserva el diario del maestro.

—El famoso diario. Dice que lo tiene, pero no lo enseña.

—No sé por qué tiene tanto interés en ensuciar la memoria de Fontelles.

—¿Tú crees lo que dice, Romà?

—Yo creo lo que me digas tú.

—La señora maestra pone el anzuelo, a ver si pica algún barbo de montaña.

—Si es así como lo ves…

—Hace años que no veo nada, Romà.

—Perdona. Es una forma de…

—Ya, ya. Es que estoy muy indignada. Más que miedo, lo que me da la muerte es rabia, porque soy joven todavía.

—Nadie habla de morirse, Tina.

—Tengo muchas cosas que hacer. Tengo ganas de terminar el libro y hojearlo. Tengo ganas de volver a Torena y oír el canturreo del Pamano.

—Desde el pueblo no se oye. Está muy lejos.

—Pues yo lo he oído. De tanto vivir allí, ni te das cuenta. Y tengo ganas de hablar con mi hijo.

—Un buen programa. ¿Sabes una cosa? Tienes que recuperarte enseguida porque no me gusta nada cuidar gatos, sobre todo si no son míos. ¿Cuántos años tienes?

—Cuarenta y siete. ¿Te habría gustado morirte a los cuarenta y siete? ¿A que no?

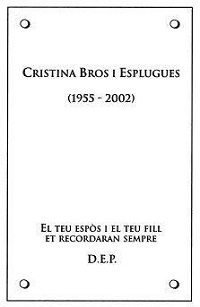

—No quiero morirme nunca porque no me fío de nadie para que me haga la lápida. Ni de mi hija, ya ves.

—Qué cosas se te ocurren.

—Todas las vidas terminan en una tumba. ¿Lo sabías?

—Bueno, a ver, ¿qué quieres que ponga en tu lápida?

—Nada. Sólo la piedra. Estoy harto de vidas grabadas. Mármol, si es posible, con alguna veta en diagonal. Que la piedra hable por mí.

—Poeta.

—No te equivoques, Tina.

—¿Te encuentras bien, Elisenda?

—¿Por qué?

—Tienes mala cara…

Elisenda salió al soportal con el chal de invierno sobre los hombros, sin ayuda y sin el bastón, que sólo usaba dentro de casa. Se imaginó que Marcel habría dado instrucciones de reabrir las instalaciones a los empleados de la Tuca, desde Helsinki o desde donde estuviera. Tiempo ideal para los cañones de nieve. Se situó como mirando a la parte del pueblo en la que estaba la escuela y pensó en Oriol. Se lo imaginó con una ametralladora o una bomba en la mano. El recuerdo del desván se repetía como una comida indigesta: la lámpara de petróleo, la radio, la evidencia del monstruoso engaño que tanto la desconcertó, el miedo de Oriol en la boca del cañón de la pistola, qué decepción tan honda. Entonces hizo un esfuerzo por recuperar a Oriol el del pincel fino, el hombre que le corregía la postura con la delicadísima punta de los dedos y se armaba del pincel más delgado, el de retocar los ojos, o el otro más espeso, y la contemplaba con una mezcla de avidez, respeto y perplejidad que la hechizaba. Nunca la había mirado así ningún hombre. Nunca había experimentado ni experimentaría después esa clase de respeto y curiosidad por un hombre culto, educado y tierno. Las experiencias de Burgos y San Sebastián le hicieron pensar en los hombres con menosprecio mientras guardaba dos camisones, el rosa y el blanco, pulcramente doblados al lado del neceser. ¿Zapatillas? Tal vez sí, ¿no? Y cuatro libros. Y el cargador del móvil. Por si se puede usar en el hospital.

—Si no esperas nada de la vida, la muerte no duele tanto.

—Qué sabrás tú, Yuri Andréievich.

—Paso muchas horas meditando.

Por unos momentos creyó que la maleta roja era la canastilla, también roja, con la ropita y los pañales y el frasco de Nenuco, del día en que rompió aguas en esa misma habitación y tuvieron que irse a toda prisa al hospital a parir a un monje, porque, a pesar de tener fecha fija, porque lo sabes, y de estar prevenida, las contracciones siempre pillan de improviso, como la muerte casi anunciada que me crece por dentro. Arnau, te quiero. Siempre te querré, Oriol, siempre, y sé que lo he hecho de la mejor manera que sabía y no eres quién para juzgarme: he conseguido que te beatificaran, he ganado. Por tu amor, Oriol, he logrado la beatificación y todo el mundo te honrará. Mañana es el gran día. Hemos vencido a todo el pueblo, Oriol, tú, yo y nuestro amor secreto.

Valentí Targa abrió los cajones de la mesa del maestro uno tras otro y los dejó caer al suelo con los cuadernos corregidos dentro, y los lapiceros, los trocitos alineados de tiza de colores, los recuerdos desordenados, el borrador sin estrenar; dónde guarda las cosas el perro ese que quiso matarme por la espalda pero me lamía el culo.

—En el desván no queda nada.

—¿Ninguna pared falsa? ¿Ningún agujero? Acordaos del cerdo de Mauri, que se escondió detrás de un tabique de mierda.

—No hay paredes falsas ni agujeros, camarada.

Todos con el uniforme falangista, todos revolviendo como hurones hasta en el último rincón de la escuela y de la casa del maestro, buscando papeles, mapas de las tropas, cualquier cosa que pudiera comprometer el exceso de confianza con que Targa lo había distinguido, y el alcalde sudando de pánico, porque ahora entiendo cómo pudo descubrir el estado mayor del maquis que Pardines era un infiltrado, y me la cargo seguro si se enteran de que se lo conté todo a Oriol.

—Camarada.

Gómez Pié venía de la casa del maestro con una sola captura: un cenicero lleno de colillas.

—¿Y qué?

—¿Fumaba el maestro?

—Me parece que no.

—Es decir, que recibía visitas.

—¿Nada más?

Sí que hacías cosas a mis espaldas, además de tirarte a Elisenda. Cuántos secretos habrás cantado a los comunistas, cerdo asqueroso. Cuánta razón tenía yo en no fiarme de un individuo que no quería mojar, coño.

Targa se sentó en la silla del maestro como si estuviera preparado para explicar los secretos del adjetivo calificativo especificativo o de pedir a Elvira Lluís que siguiera con yo objetara u objetase, la hostia qué dolor de cabeza tan cabrón, esta niña tosiendo todo el santo día, si dependiera de mí le cortaba la tos en seco. A su espalda, ocultos detrás de la pizarra, los cuadernos de la vida de Oriol, dedicados a su hija, su único secreto. Bah, era listo. No tiene nada que pueda comprometer a nadie: ni en un sentido ni en otro. Se levantó en el momento en que Balansó, que no tenía nada en la rodilla, porque en realidad se la fracturó años después, en un accidente de moto, llegó resoplando y, en vez de recitar yo objetara u objetase, dijo camarada, el camarada Claudio Asín viene al entierro.

—La madre que lo parió.

—Pero si es un honor, camarada.

—Quién le ha dicho que…

—El padre August Vilabrú ha hecho correr la voz. Va venir mucha gente, incluso camaradas de Tremp.

—En plena guerra —dijo Gómez Pié—. Y vienen a…

—No estamos en guerra, camarada —lo cortó Targa—. No es más que una escaramuza.

Verás, hijo: los cementerios de las aldeas chicas siempre me traen a las mientes los retratos de familia: todo el mundo se conoce y todo el mundo está quieto, arrimadicos unos con otros por los siglos de los siglos, cada cual mirando a su sueño, y los rencores, perdidos entre tanta calma.

—Aquí tienes lo que hay que poner, Serrallac.

—Muy bien. Pero caído lleva acento.

—¿Estás seguro? —Targa lo miró con desconcierto.

—Es mi oficio.

—Pues pónselo. Pero si me entero de que te has equivocado, se te cae el pelo, mira que va a venir gente muy importante.

—Sí, don Valentín.

—A ver si lo acabas a tiempo para el entierro, para que lo vean todos los de fuera.

—Sí, don Valentín.

—Jaumet, hoy no hacemos deberes. Y no creas, que por mucho que éste fuera el tu maestro, lo que es por mí, yo la lápida no se la grabaría. No me gusta grabar recuerdos de asesinos. Pero, velay, a veces hay que hacer algo que no nos gusta, como esto: caído por Dios y por España y cómplice de un crimen que no se nos borra de la cabeza. ¿Está bien centrado o no?

—Sí.

—¿Ves? Aquí se mete un remache.

—Uno en cada esquina.

—Muy bien, chico. Conmigo sales enseñado en un dos por tres. El maestro no merece tanto, pero yo no sé hacer mal lo mío. Así, ¿no?

—Sí. Déjeme pulirlo yo, padre.

—Maestro malasangre, que hiciste más daño que el mismísimo don Valentín, porque de lo malo, malo, él no se anda con disimulo.

—Serrallac: el yugo y las flechas. Vienen directamente de Lérida, conque a ver si te luces.

—Estos yugos se oxidan enseguida. Es mejor grabarlos en la piedra, don Valentín.

—Me importa un pimiento, el caso es que hoy luzca.

Hazme caso, Jaumet, no tengas querencia de él, que no lo merece. Y, por si las moscas, no digas a nadie lo que te he dicho. Amén. Alguna guardo, por si acaso, porque lo cierto es que tenía cosas de buen hombre y, la verdad, me aconsejó bien en lo de tus estudios. Cómo es la vida, parece mentira.

Con un traje oscuro de vestir, el alma llena de sombras y la mirada endurecida, Elisenda dejó un papel en la mesa de Targa, quien, a pesar de lo poco que faltaba para la ceremonia, se estaba tomando la segunda copa de la botella del armario para darse ánimos.

—Qué es eso.

—Lo que tienes que decir.

—Sólo hablará el padre August.

—Lo que tienes que decir a partir de ahora: pégatelo en la cabeza con pez de carnero.

—Tú me mandaste que…

—Te mandé que parases. Léelo.

Con cierta vacilación, leyó que el maestro Oriol Fontelles había caído en un ataque…

—Caído lleva acento —denunció Targa con indignación.

—Sigue leyendo.

… que puede atribuirse con toda seguridad a las hordas de maquis que infestan estas montañas, y consta, con testigos oculares, la extrema heroicidad del finado, y cosas así. Targa levantó la cabeza y miró a Elisenda con curiosidad.

—Para toda tu vida, te pregunten donde te pregunten, esto es lo que pasó.

Para sellarlo, abrió el bolso, sacó un fajo de billetes, lo dejó encima de la mesa y tuvo una horrible sensación de ruindad, porque parecía que pagara a su sicario por una muerte no deseada, en lugar de por su silencio a perpetuidad.

Se miraron un larguísimo minuto a los ojos, profundamente, sin reservas, como si practicaran una honda relación íntima, el uno contra el otro. Hasta que Elisenda cerró el bolso y se marchó sin decir palabra. Cuando se quedó solo, Valentí Targa valoró con la punta de los dedos y una pizca de admiración las circunstancias materiales del nuevo trato.

Tuvo el tiempo justo de esconder los billetes antes de que el insigne Claudio Asín irrumpiera según su costumbre, sin pedir permiso, porque la Victoria se lo había concedido para siempre, y declamase te conmino, camarada, en nombre de la patria y de todos los hombres de bien, a que rindas homenaje al camarada caído y bautices una calle de este entrañable pueblo con el nombre del camarada Fontelles, y el alcalde Targa exclamó qué buena idea, cómo no se me ha ocurrido antes, y maldecía a su norte, a su referencia, Claudio Asín, presente, porque se había metido donde no lo llamaban, porque lo último que quería colgar en la pared solana del Ayuntamiento era el nombre de su víctima.

—Me parece una idea magnífica —repitió, tragándose la hiel, delante de todos los camaradas, de camino a la iglesia de Sant Pere—. Es curioso que no se me ocurriera antes ¿eh?

—Es que Claudio Asín es mucho Claudio Asín —reflexionó uno de los filósofos que lo acompañaban.

Fue un entierro espléndido. En la iglesia de Sant Pere no cabía un alfiler. Ofició el padre August Vilabrú y, como acólitos de lujo, mosén Bagà y el capellán castrense, coronel Bernardo Azorín, a quien la noticia sorprendió en Sort, cuando se dirigía con una brigada a Vall d’Aran a aniquilar rebeldes. En los bancos de la mano izquierda, la verdadera familia del finado y héroe, es decir, sus camaradas de la Falange Española, capitaneados por el ilustre camarada don Claudio Asín y por el alcalde de la villa de Torena, el ilustrísimo señor don Valentín Targa Sau. Y en el primer banco de la derecha, el reservado a la familia Vilabrú, la señora doña Elisenda Vilabrú, sola con su dolor oculto, acompañada a cierta distancia por Bibiana, que sabía que ese episodio no había hecho más que empezar. Y en los bancos de atrás, Cecilia Báscones y todos los miembros de casa Savina, de ca de Birulés, de ca de Narcís, de ca de Majals y de ca de Batalla, todos con una expresión férrea, todo el mundo pendiente de las palabras del padre August, que hablaba del maestro mártir que había sido capaz de defender el Sagrario con la vida, un hombre valiente y me consta que muy piadoso que, al dar la vida por la integridad del Sagrario, la ha dado en cierto modo por todos nosotros. Y Elisenda oyó el responso con la cabeza gacha, los ojos empañados por el exceso de culpa y el ataúd de su querido traidor casi al alcance de la mano. Nunca podré perdonártelo, Oriol, porque toda la culpa es tuya, pero te compensaré porque llegué unos segundos tarde para detener el castigo que te merecías, abominable traidor, amado mío, cómo es posible que guardaras un secreto tan negro, si tu mirada era clara como el agua de las fuentes del Vaquer, y a mí no me queda otro remedio que aprender a vivir con este dolor. Al fondo, cerca de la puerta, Jacinto montaba guardia para que todo estuviera en orden y nadie cometiera improcedencias, no fuera a entrar otro guerrillero a estropear la velada, muy bien, Jacinto. Y en el fondo, más que contento, feliz, porque ahora que el maestro se ha ido, ¿qué se interpone entre la señora y yo?

Yo, aquí, quieta, lejos de la iglesia, oyendo los gritos que salen de vez en cuando de allí dentro. (¡Vivaspaña!). No me dejan ponerte flores, Joanet, hijo: pero es como si te las pusiera. (¡Viva!). Hoy te traigo un ramo grande de botones dorados de Roques Basseres, todos para ti. (¡Camarada Fontelles, presente!). Si yo fuera Dios, cogería una bomba y la tiraría ahora mismo dentro de la iglesia para pillarlos a todos. (¡Viva Franco!). Nunca sabré si mi Joan vino anoche con los que entraron en el pueblo; a casa no ha podido venir, pero ha dejado un rastro limpísimo de su manera de obrar. Qué lástima que no haya podido acabar con Targa todavía. Al menos el maestro ya ha pagado por el mal que nos ha hecho. (¡Arribaspaña!). Ay, Joanet, voy a pasarme la vida llorándote, hijo, porque la desgracia más grande de una madre es que se muera su hijo, sobre todo cuando ha dado tiempo a quererlo, a reñirlo, a darle muchas veces pan con aceite para merendar y a llamarlo todos los días desde la ventana al anochecer.

Jaume Serrallac salió al poyo a fumar el último pitillo. El cielo estaba encapotado y la tierra, nevada. En casa Gravat, justo enfrente, no había más luz encendida que la de la entrada. Qué frío de diciembre en pleno marzo, pensó. No tengas querencia de él, Jaumet, me decía. Cuánto nos equivocamos todos. Pero mi padre dijo que él le guardaba alguna, por si acaso, como si supiera que Fontelles tenía dos caras. Le hicimos la lápida de falangista y ahora le hacemos el monumento de beato. Marbres Serrallac, siempre al servicio de la mentira. Menos mal que Tina, con sus escritos, le hará la lápida de verdad. Tuvo un escalofrío y miró hacia arriba. Imposible ver alguna estrella tras la capa de las nubes. Estarían todas congeladas. Volvió a pensar en Tina y en la mala suerte que tenía, tan joven, cuarenta y siete años. Como todo el paisaje estaba nevado, los animales de la noche guardaban silencio. Entonces oyó el silencio y, por primera vez en la vida, oyó el agua a lo lejos. El vibrador del móvil que llevaba en el bolsillo le dispersó el pensamiento. Amèlia. ¿No paras nunca, hija?

Dando las últimas caladas y mirando distraídamente hacia casa Gravat, atendió a las instrucciones de su hija, colgó y marcó un número predeterminado. Oyó la voz de Tina que decía ahora no puedo ponerme pero deja el mensaje después de la señal. Qué temprano se ha ido a dormir, pobrecilla.

—Oye, que no puedo ir a primera hora. Es que me ha salido otro cargamento de pizarra en Tremp y mi hija se ha plantado. Pero no te preocupes, paso a media mañana, antes de comer. Adiós. Mucha suerte y un potxó. Luego voy a verte. ¡Ah! Y tienes razón: en efecto, se oye el canturreo del Pamano.

Bip, bip. Adiós. Una voz masculina con acento pallarés de la montaña, cascada por el tabaco y el café con gotas, que aludía con naturalidad al día siguiente. El desconocido esperó unos segundos, por si se abría alguna puerta. Nada. Nadie. Afortunadamente, Yuri había optado por no delatarse y seguía escondido en su inmovilidad. Cuando se hubo disipado el recuerdo del ruido del teléfono, cuando pudo oír de nuevo el dulce posarse de los copos de nieve sobre las formas de todo, el desconocido se permitió respirar levemente y volvió a poner el ordenador en marcha.

Sin saber muy bien qué hacer, Yuri abandonó la puerta del estudio y se escondió provisionalmente en la sala de estar, pendiente de cualquier rumor que llegase del estudio.

El intruso reanudó la tarea. No tardó en llenar cinco disquetes de archivos, los de las carpetas que llevaban las iniciales O.F. y algunos más, por si acaso. A continuación mandó esos mismos archivos a la papelera del ordenador, la vació y se aseguró de que no quedara el menor rastro de ellos ni de otros semejantes. Finalmente, introdujo un disquete nuevo con un virus, lo sacó y apagó el ordenador.

Encendió la linterna y la sujetó con la boca para tener las manos libres. Fue muy fácil vaciar las tres carpetas que le interesaban del archivador de la mesa. Eran papeles, fotografías y carpetas de informes. Lo guardó todo en la cartera y cerró el archivador. En el suelo, junto a la pared, una maletita roja. La abrió. Parecía preparada para irse de viaje. La registró con cuidado: nada que le interesara. La cerró y la dejó tal como la había encontrado. Antes de marcharse se le ocurrió mirar en todos los cajones, por si acaso. Papeles en blanco, libretas, cuadernos escolares. Y una caja de puros. Al abrirla, el sudor le inundó la frente de golpe. Unos cuadernos caligrafiados a mano, con algunos dibujos. La madre del cordero. Y había estado a punto de pasarlos por alto. Le pareció oír un suspiro de pena en el extremo opuesto de la vivienda.

Cerró la puerta de la casa sabiendo que no dejaba rastro alguno de su paso, que había tardado poco más de quince minutos en hacer su trabajo, que todavía debía encargarse del doscaballos y que cuanto más lejos le sorprendiera la aurora, tanto mejor.

En cuanto se quedó solo, Doctor Zhivago entró en el oscuro estudio. Parecía que todo estaba como siempre, pero él tenía una angustia por dentro, una sensación rara de no haber estado a la altura de las circunstancias.

El monumento estaba espléndido, cubierto con una tela parda. La tela acrecentaba el misterio y Evaristo, el alguacil, empequeñecido por la enormidad de la piedra, esperaba al pie a que la gente saliera de la iglesia y pensaba hoy me inmortalizan en unas cuantas fotos, seguro. Por fin empezaron a salir, deslumbrados por la claridad de mayo, y echaron a andar como en procesión involuntaria en dirección a la placita de la escuela y el monumento. En primera fila, formada por una veintena de sillas, Cecilia Báscones, muy emperifollada, se había reservado una desde hacía horas junto a la señora Vilabrú y Gasull. Perilinfoadenitis. A su lado, el eterno alcalde Bringué, compuestísimo, pelo ralo, sonriente a pesar del lumbago, acompañado por el consistorio en pleno y por el flamante regidor de Ensenyament, Cultura i Esports de Sort, que no sonreía porque era una barbaridad esto de santos y beatos, dios mío, en el siglo veintiuno. Un muchacho se situó a su lado como si fuera una autoridad. Iba a decirle que ese puesto no era para el público normal y por eso lo miró. Se quedó helado del susto.

—Hola —dijo el muchacho.

—Arnau, ¿qué haces aquí?

—He pedido autorización a mis superiores. No esperaba verte aquí, la verdad.

—Obligaciones del cargo. —Cara de mártir, Jordi—. ¿Qué tal estás?

En la fila de delante, mosén Rella, con la satisfacción del deber cumplido, flanqueaba al señor obispo y chasqueaba los dedos secamente en dirección a los monaguillos repartiendo órdenes contradictorias, porque quería que todo fuera como la seda en pro de la reconciliación definitiva de todas las familias del pueblo.

Al sentarse en los asientos reservados, Elisenda recibió el móvil de Gasull y dijo dónde estás.

—En Bruselas. ¿Se puede saber qué has contado a Bedogni?

—Oye, a mí no me levantes la voz. Ha sido únicamente para recordarte que, si quiero, mando.

—Pero ¡si está todo a mi nombre!

—Para que te enteres de que, si quiero, sigo decidiendo. No lo olvides. ¿Por qué no has venido?

—Paso de santos y beatos. —En tono de protesta—: Mamá, mujer, ¡que tengo trabajo!

—Era tu padre, Marcel.

Y devolvió el móvil a Gasull; éste lo desconectó y procedió a narrar al oído de su amada que el señor obispo se ha colocado en el centro y lleva el chisme ese lleno de agua.

—El hisopo.

—Eso. Y el otro cura abre un libro.

—¿Cuánta gente hay?

—Lleno a rebosar —mintió Gasull.

Además de ellos dos, componían la multitud las autoridades, la Báscones y unas treinta personas más, menos que la delegación que viajó al Vaticano. Mientras todo el mundo se preparaba, Arnau cuchicheó al oído de su padre, igual que Gasull:

—¿Qué tal está mi madre?

—No sé.

Silencio. Miraban los dos hacia delante, al monumento cubierto con la tela, y Evaristo, al borde de la gloria.

—¿Pasa algo?

—No, que… Tengo entendido que hoy iba al hospital por un asunto de…

—¿Qué tiene?

—Un bulto en el pecho. Pero no quiere contarme nada.

—¿Dónde está en este momento?

—¡Yo qué sé!

—¿No lo sabes?

—Pues, según la nota que se ha dignado mandarme, debe de estar llegando a Tremp.

—Caramba. A lo mejor nos hemos cruzado por el camino.

—Tu madre y yo nos hemos separado. No quiere que vaya a verla al hospital.

Arnau levantó la cabeza y se quedó un momento con la boca abierta.

—No será por mi culpa, por mi decisión…

—No. —Respuesta seca—. Por lo visto, necesita espacio para maniobrar. —Y mirando hacia otro lado—: Todo se arreglará en cuanto entre en razón, ya lo verás.

El muchacho iba a decir rezaré por vosotros, pero se calló a tiempo.

—Ahora el obispo solicita la presencia del alcalde y coge el chisme del hisopo.

—El aspersorio.

—Exacto. Supongo que ahora retirarán la sábana.

—A mí que no me llamen…

—Ya lo saben, Elisenda, mujer… No te molestarán.

—¿Quién va a retirar la sábana?

—Supongo que esta señora que…

—¿Cómo es?

—Bajita, charlatana, muy pintada.

—La Báscones.

—¿Es que no te parece bien? —Gasull, dispuesto a todo.

—Me da lo mismo. ¿Qué más?

—Pues ahora la señora coge la sábana por una punta y tira. Bueno, no. Tienen que ayudarla. El alcalde Bringué.

Elisenda Vilabrú frunció el ceño al oír el apellido. Pero sólo dijo y qué más, y qué más.

La tela fue retirada por fin y el monumento a Oriol Fontelles i Grau quedó al descubierto en todo su esplendor ante la treintena escasa de curiosos, que vieron, entre el granito y el mármol, en diagonal, el mensaje en espray negro que había dejado alguno de los eternos descontentos. «Fuera fachas», decía. Y a Evaristo se le pusieron los pelos de punta, porque iba a tener complicaciones y podía despedirse de la foto de honor.

—¿Por qué hay tanto silencio?

—Es que la gente… —Gasull no sabía adónde mirar—. Es un monumento tan bonito… Y aquí queda de maravilla.

Elisenda Vilabrú empezó a aplaudir con sus manos mudas. Gasull la imitó. Y la Báscones. Y el cura. Y dos ciudadanos más. Jordi, no: miraba, angustiado, a derecha e izquierda y se quejaba amargamente diciendo dónde cojones me he metido, quién era ese tío, que ahora resulta que es facha, con lo bien que estaría yo en cualquier otro sitio, y estoy aquí haciendo el paripé con los curas y los drogatas que lo llenan todo de grafitis, como si esto fuera el metro; sobre todo, que no me hagan ninguna foto.

Se oyeron más aplausos, aplaudía casi todo el mundo. Fue una ovación tan esmirriada que Elisenda comprendió que Gasull había mentido sobre el número de asistentes. Sean pocos o muchos los que hoy te honran, esto sólo es el principio, Oriol, querido, que estás en el cielo, sea reivindicado tu querido nombre; sólo es el principio, como el día en que aplaudí delante del cuadro, cuando lo terminaste, y dije es una obra de arte.

—No sé —respondió mi amor, que eres tú—, pero me ha salido de dentro.

Y así fue el principio, porque en el principio fue el beso primero que te di en la frente, delante del cuadro, después de haber pasado tú tantos días besándome con el pincel. ¿Cómo pudo ser que después me traicionaras? ¿Por qué me pusiste entre la espada y la pared, pérfido miserable mío?

Estuvo a punto de echarse a llorar mientras oía a la gente mover las sillas y al cura decir no sé qué sobre el gran día y la emoción que nos embarga. ¿Lo ves, Dios? Ya es beato: he ganado yo. Puedo morirme cuando quieras. Entre tanto, amor mío, me dedicaré a compensarte, aunque Dios no lo quiera.

Delicadamente, Elisenda Vilabrú palpó la media cruz que llevaba colgada en el pecho y pensó el amor que mueve el sol y las estrellas.

Nunca se sabe cuándo acabará la desgracia. Ni siquiera llegaste al hospital, pobrecilla. Siempre que de noche, en el silencio del insomnio, oiga las voces lejanas del Pamano, pensaré en ti. Te han buscado por todas partes y finalmente te han encontrado en el pantano de Sant Antoni, tú, tus temores y tu doscaballos. Me quedo con tu gato; por cierto, no me dijiste cómo se llamaba. Tina Bros, mil novecientos cincuenta y cinco, dos mil dos. He llegado tarde para contribuir a dar sentido y a rellenar el guioncito entre esos dos años. El gato se llamará Nosecomotellamas. Hacía tiempo que no lloraba, Tina. Empezaba a hacerme ilusiones, ¿sabes?

Matadepera, 1996-2003

Las voces del Pamano

Jaume Cabré