Kindertotenlieder

A menudo creo que sólo han salido a jugar[4].

JOHANN MICHAEL FRIEDRICH RÜCKERT

Recepción conjunta de todas las delegaciones en la sala de audiencias. Hay cierta desconfianza entre los grupos. El maestro de ceremonias anuncia, aproximadamente en polaco, que el Santo Padre recibirá enseguida a todos los presentes: se ruega que se abstengan de aplaudir, gritar o gesticular de modo que pueda incomodar a Su Santidad. Y que, al acabar la audiencia colectiva, tengan la bondad de subir por estas escaleras de aquí o por la rampa los cinco familiares que, previo aviso, podrán recibir la salutación personal de Su Santidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues lo repite todo en japonés y después en los demás idiomas, siempre con un nivelazo de incompetencia lingüística.

Qué emoción ver al Papa tan de cerca, porque allí en la basílica es como verlo en un estadio de fútbol. Qué amable es, a pesar de lo mayor que está, pobrecillo. Sí. Apenas se le entiende. Es que ahora habla en japonés. Se le cae la baba. A la que se le cae la baba es a la Báscones.

—A ver, oye, no es por criticar ni nada, pero, con la fiestaza que se celebró cuando la canonización de don Josemaría, me esperaba una cosa más lucida, más…, no sé cómo decirlo.

—Mujer, que no es lo mismo. Ahora son cinco de un golpe, y sólo es beatificación.

—Pero son mártires.

—En eso tiene toda la razón.

Después del discurso de Su Santidad, cuando llega el turno de los familiares, se destaca en primer lugar un hombre arrugado que tiembla de miedo y se arrodilla ante el Sumo Pontífice. A juzgar por la sonrisa del Papa, los iniciados adivinan que se trata de un familiar del soldado polaco asesinado por las hordas. Tal vez un hermano menor. O un hijo. O un sobrino. O lo que sea. Es imposible saberlo porque los polacos del grupo no hablan nada que se entienda, qué lástima de gente.

A continuación, una monja africana y después, una mujer de tez oscurísima y cabello nevado en silla de ruedas; puede que sea una hermana o una tía de la otra monja asesinada por las hordas. Cuando la anciana paralítica llega ante el Papa, Su Santidad amaga un movimiento para bajar del sitial, pero el médico de roquete y pelliza se lo prohíbe con contundencia, el papa lo entiende y obedece sin rechistar.

Después es el turno de una dama completamente enlutada, elegante, delgada, con gafas de cristales ahumados y zapatos con hebillas plateadas, que agarra con fuerza un bolso negro de piel y que, por segunda vez en la vida, se arrodilla ante un hombre. El Papa se inclina a decirle alguna fórmula de saludo, pero ella empieza a hablarle en voz baja y el Papa, un poco inquieto al principio, la escucha después con interés; al cabo de dos minutos de conversación, los presentes empiezan a mirarse unos a otros sin comprender, desorientados, porque a fe de Dios que tal deferencia no estaba prevista. Tres minutos. El médico del roquete mira al chambelán, el cual abre los ojos de par en par dando a entender que no sabe lo que ocurre; cuatro minutos y el Papa toma la palabra; el médico del roquete se aparta un poco para no oír lo que dicen. Qué gracia, hombres, ellos ahí de cháchara y nosotras aquí aguantando el palo de la vela. ¿Quién es esa señora? No sé. Una hermana, seguro. O la viuda, tal vez. Sí, porque vete tú a saber la edad que tendría ahora el beato Fontelles. Ochenta y cinco años tendría nuestro beato. Pregúntaselo a mosén Rella. Yo sí que sé quién es: retinopatía con microaneurismas intrarretinales: si se callan les digo quién es.

—¿Qué hace mi madre? Pero ¿qué coño le está contando?

—Cállate, que te oye todo el mundo.

—Siempre tiene que hacer el numerito. ¿Te había dicho a ti algo de esto?

—¿A mí? Hace siglos que no nos hablamos, querido.

Cinco minutos. Cinco minutos de conversación privada entre el Santo Padre y Elisenda. Cuando vuelve a su asiento, el embajador la mira con más respeto. Al amparo de las gafas oscuras, la señora repasa asuntos que le daban vueltas en la cabeza y que ahora, en la conversación con el Santo Padre, han resurgido con fuerza. Recuerda la decisión que tomó el día del entierro de Oriol de no depender nunca más de nadie que no fuera sí misma. A cualquier precio. Y recuerda a la madre Venància y su contundente adoctrinamiento, hija, que Dios te ha puesto la vida más difícil que a las demás señoritas del colegio, porque te has quedado sin madre. ¿Y mi tío August? Sin madre, hijita mía. Y eso significa que me creo en la obligación de ponerme en su lugar en una circunstancia como ésta, el momento de marcharte del colegio, a los diecisiete años, con ganas de ser una excelente cristiana, buena esposa y madre de familia, y unos progenitores que no pueden guiarte en la vida, porque tu padre está en una… ¿Y mi tío August, madre Venància? No es lo mismo, niña, hija. Métete en la cabeza que los hombres son tus enemigos, porque sólo van a buscar una cosa, sólo quieren una cosa.

—¿Qué cosa, reverenda madre?

—Una.

—Pero cuál.

—Una. —Silencio en la sala de visitas. La maleta de la alumna Elisenda Vilabrú Ramis (excelente en religión, aritmética, geografía e historia; notable en lengua, latín y ciencias naturales, y aprobado en costura y gimnasia), junto a sus piernas, como el perro de Quet cuando se cansa de azuzar a la vacas en el prado de Sorre. La madre Venància no sabe cómo decirle lo que tiene que decirle, porque no es madre. Al final, de manera imprecisa dice la regla.

—¿La regla? ¿Quieren la regla? —Elisenda dio una patada en el suelo—. Pues, por mí, que se queden con ella.

—No, hija, quiero decir.

La madre Venància no logró expresar lo que quería. Pero recalcó sobre todo que se guardase de los hombres como del pecado, porque conquistan con una voz acariciadora que saben poner, y más aún si tienen las manos bonitas y los ojos como pozos sin fondo, ¿me entiendes, hijita? Y no olvides que, cuando llegue el momento del matrimonio, deberás ser obediente a los dictados del hombre que se convierta en tu marido. Lo dijo el padre Ossó: lo primero para lograr la felicidad en el matrimonio es que la mujer acepte el papel subordinado que le corresponde en la satisfacción de los designios de su marido. Espero que me entiendas, hija.

No podía explicarse peor. Tal vez por eso cargó las tintas en un aspecto en el que tenía más soltura y dijo que la mujer feliz es la mujer piadosa que cumple con sus oraciones diarias, que va a la iglesia con frecuencia, que posee capacidad de discernimiento entre el bien y el mal porque aspira al bien último. Que da gracias a Dios por lo mucho que le ha otorgado y que se esfuerza por hacerlo fructificar.

—¿Es pecado ser rica?

—Pero ¿qué ideas se te ocurren, niña? Al contrario: las personas ricas pueden hacer el bien, pueden ayudar a sus hermanos…

—¿Y lo del camello y la aguja?

—No pienses en esas imágenes. Tienes la posibilidad de hacer el bien y, por tanto, la obligación de buscarlo.

No se habló más. El coche debía de estar esperándola desde hacía un buen rato y empezó a notar una picazón muy rara. Miró a la madre Venància a los ojos. La monja entendió por fin que ahí concluía la estancia en el colegio de una muchacha enigmática, lista, callada, dura, rápida, guapa, rica, noble, orgullosa y reservada. Habría sido una buena monja. Al menos, una excelente madre superiora. Nunca dejes de hacer lo que debes si crees que es tu deber, le dijo, sin saber que le estaba grabando a fuego en la tierna alma la divisa que iluminaría su vida.

Después del entierro de Santiago y el de Valentí Targa, y Marcel de nuevo en el internado, Elisenda Vilabrú se sentó a pensar delante del retrato que le había hecho Oriol. Tal como prometió al gobernador civil, al día siguiente de la inesperada muerte del alcalde de Torena ya había un voluntario para sustituirlo en el cargo público. Pere Cases el de ca de Majals, arrastrado de la oreja por la señora, se presentó voluntario e hizo un discurso breve y muy emotivo en el que elogió las virtudes de su antecesor, el alcalde Valentí Targa, y prometió una gestión de continuidad; se metió en un berenjenal al hablar de la posibilidad de construir casas nuevas en la cuesta de Torre, pero a una mirada de doña Elisenda Vilabrú, con la que le dio a entender que dejara para otro momento lo que se podía hacer en Torena, que ella le contaría sus planes, cambió ágilmente el rumbo del discurso y terminó diciendo que siempre estaría al servicio del municipio, de la provincia y de España, y con los ojos brillantes dijo vivaspaña, digo, viva Franco y arribaspaña.

Un asunto solucionado. Ahora, don Nazario Prats.

—Como le dije el día del entierro de mi querido esposo, quiero la parte que le correspondía.

—¿La parte de qué?

En el Gobierno Civil de Lérida tuvieron que cambiar el orden de las audiencias del gobernador porque una señora muy guapa pero nada paciente irrumpió en el despacho de don Nazario amenazando con denunciarlo y recordándole su amistad con el ministro Navarrete, y don Nazario la invitó a entrar y llevan dos horas charlando. Apunta el nombre de esa señora porque debe de ser importante.

—La parte que le correspondía del cargamento de treinta toneladas de leche en polvo americana con destino a la isla de Malta, a un precio escalofriante, por cierto.

—Hay un inconveniente, señora…

Está más guapa todavía, desde que enviudó, no sé, pero es que me la tiraría aquí mismo.

—¿Cuál?

—Agustín Rojas Pernera.

El miércoles, día treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, a las once de la mañana, en el despacho del gobernador civil de Lérida, el Caudillo en la pared, al lado, José Antonio, y unas cortinas oscuras en el balcón que prestaban elegancia al espacio, la señora Vilabrú demostró, y espero que sea la última vez, que lo que ella decía siempre iba a misa. Ante la mirada inquieta de don Nazario, cogió el teléfono y pidió línea directa con el ministro Navarrete, y al cabo de dos minutos el gobernador civil de Lérida, sobresaltado, oía decir a la dama hola, Ricardo, qué tal estás. Sí, gracias. Sí, completamente inesperado, pobre Santiago. Precisamente quería decirte… Sí, un asunto que dejó a medias, sí. Sí. Un obstáculo grande. Sí. Agustín Rojas Pernera, delegado de zona del Sindicato Vertical en la provincia de Lérida. Pues eso, que me pone toda clase de trabas. De acuerdo: si se muestra receptivo, por mí, puede quedarse donde está. Gracias, Ricardo. ¿Qué tal Felisa? Me alegro. Yo también os echo de menos. Hace mucho tiempo de lo de San Sebastián, pero todavía os llevo en el corazón. La semana que viene voy a Madrid, sí. Quedo a la espera de noticias. Adiós, Ricardo.

Colgó, miró el reloj y, a continuación, al gobernador, don Nazario Prats. Entonces dijo dentro de media hora nos comunicarán que todo está solucionado. El sesenta por ciento para mí. Sin mi intervención, usted se habría quedado sin nada.

Aparte de un cenicero bastante lleno, encima de la mesa sólo se veía la mano blanda y sudada del gobernador y un magnífico reloj de plata sostenido por dos elefantes enfurecidos que alzaban la trompa desafiando con arrogancia el paso del tiempo.

—¿A cuántos ministros conoce, señora Vilabrú?

—Ministros y futuros ministros. ¿De acuerdo con el sesenta y cinco por ciento?

Al cabo de media hora, el delegado de zona del Sindicato Vertical de Lérida, don Agustín Rojas Pernera, llamaba desolado a don Nazario y le decía hombre, amigo mío, qué lamentable malentendido. Por supuesto que lo que es tuyo es tuyo. Por descontado que la señora de Vilabrú está en todo su derecho. Esta misma tarde lo solucionamos todo: me quedo sólo con la comisión del tres por ciento de… Pero Elisenda, que oía la conversación por el otro aparato, dijo Agustín, ésas no son mis órdenes. Nada de comisiones o presento denuncia oficial a tu ministro.

Nada de comisiones. Y el setenta por ciento para ella. A partir de ese día, treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, cuando iba a cumplir cuarenta años, Elisenda Vilabrú supo que había encontrado el estilo, el tono y la manera de llevar las cosas en la vida, si es que estaba dispuesta a todo. Con cautela de buen cazador, esperó unos meses, por si saltaba la liebre del tal Dauder. Cuando se aseguró de que las aguas estaban tranquilas, se dedicó a atar todos los cabos sueltos de la Tuca Negra.

—Pago al contado —dijo.

Para Ignasi el de ca de Parache la cuestión era que, si la señora Vilabrú compraba sin discutir mucho el precio, seguro que barruntaba un provecho que a él se le escapaba, y eso lo ponía negro. Vendió una gran parcela de la Tuca de mala gana, con desconfianza. Otros tres propietarios adoptaron la misma actitud, pero se embolsaron el dinero. El quinto era Rafel Agullana, el primo de los Burés, Burot, como lo llamaban, que vivía en Lérida desde hacía muchos años.

—No.

—Te la pago bien.

—¿Qué quieres hacer ahí? Una montaña no sirve para nada. —Vestida de negro, esta mujer está más apetecible, si cabe.

—Te la compro.

—¿Por qué no vamos a medias en eso que vas a hacer, sea lo que sea? —¿Cuarenta años? No creo que los tenga. Qué elegancia.

Puede que el despacho de Burot no fuera tan espacioso como el del gobernador, pero estaba mejor iluminado y tenía cinco estantes de libros condenados al cierre de por vida. Elisenda pasó el dedo por la mesa como si recogiera un rastro de polvo. Miró a Burot a los ojos y el hombre le sostuvo la mirada. Se podría decir que fueron a medias, pero no en el sentido que decía él. Fue un proceso muy calculado. Nunca dejes de hacer lo que debes si crees que es tu deber. En el despacho de abogado de Agullana, enfrente de la Paeria de Lérida, Elisenda sonrió a su víctima, se levantó y miró por el balcón, se quitó la cadena del cuello y la guardó en el bolso mientras observaba las bandadas de palomas y entonces, sin previo aviso, se volvió hacia él y se desabrochó la blusa negra. La ropa interior también era negra. Con un movimiento muy diestro liberó un pecho blanquísimo y el pezón señaló a Burot. El hombre se tragó el susto, abrió los ojos como platos y no pudo apartar la vista del rosado pezón. Un buen rato después, Agullana desvió la mirada en dirección a la puerta, volvió de nuevo al pecho y otra vez a la puerta y la señaló como dando a entender que…, pero ella le dijo en voz baja no la cierres, así es más divertido, y él se amorró al pezón, porque no podía contenerse más, y ella lo acarició dulcemente sabiendo que cada suave caricia de la mano a la calva incipiente de Agullana era una hectárea que ganaba para sí.

Cuando Elisenda se esforzaba en sacar a combate el otro pecho, sonaron débilmente unos golpecitos en la puerta. Con un gesto autoritario, confirmación de que lo tenía en el bolsillo, indicó a Agullana que procediera con normalidad y él dijo pasa, Carme. Ella se puso la chaqueta por encima y ocultó el desorden con la carpeta de documentos.

Carme le entregó el informe de salidas y él maldijo su nombre por haberle pedido que se lo llevara en cuanto lo terminase. La secretaria salió, Elisenda dejó la carpeta en la mesa y se quedó esperando con el pecho magreado al aire.

—No vendo —dijo Agullana. Y ella se echó a reír con tanto aplomo que Agullana se asustó.

—Queda terreno por explorar —le dijo, señalándose.

—Aquí es imposible. No me concentro.

Elisenda abrió el bolso y sacó una llave con la placa del número de habitación y el nombre del hotel. Se arregló la blusa, se levantó y, mientras se marchaba, sin volverse, le informó:

—Dentro de media hora.

En la bendita habitación del hotel, Rafel Agullana vivió la tarde más ardiente de su vida conquistando no la cima de Montsent ni el risco de Altars sino el cuerpo legendario, inalcanzable hasta entonces, de Elisenda Vilabrú la de casa Gravat de Torena, lo cual bien valía el bosque de Pardiner y la falda de la Grossa pagados a buen precio. Y habría vendido más si lo hubiera tenido, porque Rafel Agullana era un hombre arrebatado y, mientras apretaba los pechos a Elisenda, se creía el amo del mundo, de los dos hemisferios, del prestigio que tan singular mujer se estaba labrando, y el único inconveniente del asunto era que sus conocidos no se lo creerían.

Cuando volvieron al despacho a formalizar la operación, Agullana se amilanó un tanto y repitió que no podía vender, que antes tenía que hablarlo con su mujer.

—No. Tú me lo vendes ahora o voy yo a hablarlo con tu mujer.

—Yo también puedo irme de la lengua.

—No tengo marido al que puedas ir con el cuento.

La operación se cerró esa misma tarde e incluso pidieron cita al notario desde el propio despacho.

Cuando Elisenda se marchó, Rafel Agullana tuvo necesidad de quedarse quince minutos con la vista fija en la puerta y la mirada perdida, alterado, pensando en lo que había hecho bien y en lo que había hecho mal, en lo que había valido la pena y, sobre todo, en qué demonios había pasado esa tarde.

La escenificación fue impecable. Los convocó en casa Gravat, en su propio terreno. El servicio, a las órdenes de Ció, la sucesora de la añorada Bibiana, se pasó dos días limpiando el polvo inexistente. Mandó disponer el mapa en relieve que había encargado a Valentí con la excusa, muy celebrada en el Catastro, de la importancia de conocer exhaustivamente la morfología de la zona, máxime ahora, que todavía no podemos afirmar que hayan erradicado el maquis, dicho sea entre nosotros, y contrató a un cartógrafo vivales y deseoso de prosperar. También fue a la bodega en compañía de Ció, a comprobar si alguien se había tomado los cinco Chateau–neuf; mandó preparar cinco habitaciones para huéspedes, por si acaso, y, a tres días vista, se sentó junto a la chimenea apagada a esperar la llegada de los suecos.

Elisenda miraba a lo lejos como si contemplara el querido paisaje mientras el cartógrafo le señalaba los límites exactos de la propiedad de toda la montaña de la Tuca Negra, hasta esta vertiente; se dignó comprobar los documentos cuando el abogado Gasull, muy nervioso porque se estrenaba en los asuntos internacionales de la señora, presentaba a los compradores todos los títulos de propiedad, y volvió a sumirse en el infinito en tanto el abogado exponía las condiciones de pago; cuando herr Enqvist comunicó que el precio les parecía razonable, se sintió satisfecha, completa, justificada. En el momento de la firma del contrato de compra–venta, además de consolidar su puesto entre las grandes fortunas del país, tuvo suficiente habilidad para imitar la táctica que habían intentado sin éxito Ignasi el de casa de Parache y Rafel Agullana, y que tal vez no se le hubiera ocurrido nunca.

—Diles que estoy dispuesta a rebajar bastante el precio a cambio de una participación en el negocio.

—¿Sabes lo que quieren hacer ahí?

—Una estación de esquí.

—Eso es una ruina. Estos señores creen que aquí hay tanta afición al esquí como en Suecia.

—Limítate a exponerles mi propuesta —dijo al joven abogado al tiempo que sonreía a los suecos—. De pensar y decidir ya me encargo yo.

Mientras tomaban té, que mereció la alabanza de los suecos por su aroma y color, hablaron de todo menos del trato que acababan de cerrar: la venta de toda la montaña de la Tuca Negra, con la participación de la señora Elisenda Vilabrú Ramis a título personal materializada en un sabroso pellizco de acciones de la Frölund–Pyrenéerna Korporation. El letrado Gasull, con una galleta en la mano, se desvivía haciendo de intérprete. Ella estaba encantadora, tan serena, tan segura a pesar de su juventud, que no tiene ni cuarenta años, pero tan gélida, tan racional y tan resuelta a tomar todas las decisiones, tan distante, tan divina, que ni se da cuenta de que estoy aquí dispuesto a cualquier cosa por serle útil. Incluso estaría dispuesto a transgredir la ley por ella, que Dios me perdone. Treinta y nueve años y ya es una reina. Vaya donde vaya es una reina. Reina mía. Siempre te seré fiel.

La llamada de la directora del internado fue verdaderamente inoportuna. Cuando herr Enqvist y herr Ahnlund estaban ponderando la posibilidad de quedarse a dormir en casa Gravat y avisar al día siguiente a un taxi para que los llevara al aeropuerto, telefoneó la señora Pol un poco alterada por el comportamiento esquivo, extraño, en definitiva, preocupante de su hijo. No hace nada, no estudia, no quiere jugar y se pasa el día mirando por la ventana, en definitiva, no hace nada.

—¿Y qué me recomienda?

—Que venga a buscarlo ahora mismo.

—Disculpe, pero ahora no…

—Hay que tener en cuenta… ¿Quería mucho a su padre, en definitiva?

—Sí, claro.

—En tal caso, es posible que le haya afectado más de lo previsible.

—Es posible. Póngame con él, por favor.

—No está aquí en este momento. Estoy sola en el despacho.

En el otro lado de la línea telefónica, Elisenda oyó una tos masculina que corroboró las palabras de la directora.

—De acuerdo —dijo con hastío—. Ahora lo soluciono.

Cuando volvió a la sala, con una ojeada entendió la situación: los suecos se quedaban y Gasull tenía prisa.

—Gasull.

El abogado inmovilizó el gesto de coger el sombrero.

—Es preciso que me haga un favor urgente y muy importante.

Al letrado se le iluminaron los ojos pensando en cuál podía ser la nueva misión que le encomendaba Ella.

—Sólo te lo preguntaba por si habías visto algo.

—Yo no sé nada.

Diez kilómetros más en silencio. El Fiat Balilla de Gasull avanzaba sin prisa, sobrecargando las ballestas de suspensión en todos los baches que no lograba evitar. Marcel recuperó la postura en el asiento de atrás:

—Quiero vivir en Torena —dijo.

—¿Qué dices?

—Que quiero vivir en Torena. En el colegio me aburro, y en Barcelona también.

—No me digas que has nacido para trabajar en el campo —se atrevió a bromear Gasull.

—Y qué.

—Nada, nada. Pero ¿a qué escuela irías, Marcel?

—A la del pueblo. ¿A qué venía esa pregunta de si mi madre invitaba a señores a cenar?

—Señores y señoras, quiero decir.

—¿Por qué quieres saberlo?

—Porque… —Un bache muy oportuno los sacudió y le dio tiempo a pensar un poco la respuesta—. Porque… Porque trabaja demasiado. Siempre insisto en que se acueste temprano, pero…

—Mi madre no trabaja demasiado. Al contrario, me parece que no trabaja mucho.

Gasull miró al chico por el espejo retrovisor. No quería que la conversación se echara a perder.

—¿Por qué?

—No hace más que hablar por teléfono y con gente en el salón.

—Hay muchas formas distintas de trabajar. ¿Te apetece una gaseosa?

—Sí.

El coche frenó a la entrada de las Franqueses. Mientras el chico bebía con avidez y miraba al frente, atravesando el cuerpo invisible de Gasull, éste quiso hacerlo bajar de las nubes.

—¿Qué te pasa? ¿Estás triste por lo de tu padre?

—Psé. ¿Por qué?

—Dice la señora Pol que a lo mejor…

—La señora Pol es idiota.

—¿Por qué?

—No me da ninguna pena que mi padre se haya muerto. No me quería.

—Eso no lo sabes.

El abogado Gasull, cuya juventud todavía lo protegía de preocupaciones, se emocionó pensando que, en cierto modo, cumplía con el chico las funciones de padre mejor que el propio Santiago. Ahora hacía de padre del hijo de Ella.

—Lo sé de sobra. Me miraba de una manera muy rara. —Tomó un trago de gaseosa—: ¿Por qué no vamos a Torena?

—No. Hoy no conviene que haya niños allí. Están trabajando.

—¿Y qué?

—Tu madre ha dicho que te lleve a Barcelona y allí te llevaré. Supongo que no querrás darle un disgusto.

—Me parece que mi madre no sabe que existo.

Al letrado Gasull le fastidió que de pronto, en el bar de las Franqueses, pasara un ángel, porque el resentimiento de la frase del chico se oyó con toda claridad, tan nítidamente que pensó que había sido él quien la había pronunciado.

El día dieciocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y siete, pocos días después de la lucidísima inauguración de la flamante estación de esquí de la Tuca Negra, hacía poco más de trece años que había muerto heroicamente por causa de martirio el siervo de Dios Oriol Fontelles Grau. Fue el día que eligió Su Ilustrísima, el obispo de la Seu d’Urgell, para confirmar que las virtudes de nuestro Siervo de Dios eran suficientes para proclamarlo venerable de la Iglesia.

El acto solemne se celebró en la Seu, con asistencia de numerosos fieles acompañados por una nutrida representación de las fuerzas vivas del pueblo de Torena, entrañable localidad del valle de Àssua, entrañable valle del Pallars, entrañable comarca de Lérida, entrañable provincia de la laboriosa y entrañable Cataluña, el lugar en el que había sucedido la tragedia que desembocó en el martirio de quien a partir de hoy es el venerable Oriol Fontelles.

Lo que no dijo la prensa fue que se echó de menos entre los asistentes al canónigo de la catedral, el ilustre científico, el virtuoso doctor August Vilabrú, uno de los promotores en primera instancia del ascenso a los altares del mencionado venerable.

—Sí, ¿por qué no ha venido?

—Está ingresado en el hospital.

—Madre de Dios. ¿Qué le ha sucedido?

Lo que le había sucedido era que había sostenido la primera discusión fuerte con su sobrina, Elisenda Vilabrú i Ramis. Airear trapos sucios no es bueno para la salud.

Los trapos sucios eran una notificación notarial con un documento adjunto. La notificación anunciaba que, agotado el plazo de cuatro años desde el fallecimiento de su cliente, el despacho notarial Coma–Garriga de Lérida entregaba el documento adjunto a la persona indicada y lo dejaba en sus manos. Se trataba de las manos del padre August Vilabrú, que soltaron el documento adjunto en la sala de visitas del obispado como si quemara. Lo cogió Elisenda procurando que no le temblaran las manos y empezó a leerlo. Enseguida reconoció el estilo primitivo de Valentí Targa y comprendió que su Goel se guardaba esa jugada en venganza por muchas cosas, entre ellas, por el amor que había profesado a Oriol. Lo que más admiró fue que Valentí hubiera sido capaz de planear algo que debía cumplirse cuando él se hubiera ido al reino de los muertos. Lo que se aseguraba en el documento era la invalidez del testimonio de la señora Elisenda Vilabrú y de él mismo a propósito de las verdaderas circunstancias de la muerte de Oriol Fontelles. Me desdigo de todo lo que dije, aunque declaré bajo sagrado juramento. Ni maquis, ni mártir, ni sagrario. Oriol Fontelles era un adúltero vivales, amante de la citada doña Elisenda Vilabrú y asesino a sueldo del maquis, que incluso llegó a atentar contra la vida de un servidor, Valentí Targa, es decir, el firmante del presente documento. Y ella, que es tan señora y tan de todo, no es nada más que una vulgar chupapollas.

—Oiga, señor, ¿no le parece que es mejor no…?

—De ninguna manera: chupapollas, con todas las letras. O me llevo todos mis negocios a otro despacho notarial, usted verá.

Chupapollas. Y es mi voluntad que si muero sin revocar el presente documento, éste sea entregado a la persona del canónigo Vilabrú transcurridos cuatro años de mi muerte.

—Pondremos de mi fallecimiento.

—Me parece bien. Es una manera más elegante de morirse. Y quiero añadir más cosas.

—¿Cuáles, señor Targa?

—Las verdaderas circunstancias de la muerte del tal Fontelles.

—¿Usted las conoce?

—Ya lo creo.

Silencio. El notario Garriga miró la claridad de la plaza de Sant Joan, que entraba muy atenuada por las cortinas. Observó a su cliente, que todavía estaba de pie delante de él en actitud impaciente.

—Yo las reservaría.

—¿Por qué?

—Por prudencia.

—Si esto sale a la luz será porque habré muerto. Quiero decir, habré fallecido.

—¿Y qué?

—Que me paso la prudencia por el forro. No sé si me explico.

—Como desee, pero sopese con cuidado lo que va a revelar, porque ha de saber que si se tratara de hechos punibles, tengo la obligación de denunciarlos en el caso hipotético de que lleguen a mis oídos.

—¿Y el secreto profesional?

—Tiene unos límites.

—En tal caso, lo dejamos para otro momento.

—Mucho mejor, señor Targa.

Lérida, a diez de enero de mil novecientos cincuenta. Firmado, Valentí Targa Sau.

Elisenda devolvió el papel a la mesa. Mi Goel quería segarme la hierba de debajo de los pies. Mi Goel tenía celos de Oriol porque estaba empeñada en hacerle un rincón en la memoria de todos. Entonces tomó aire y dijo Valentí Targa se enemistó conmigo y con todos mis sueños cuando le dije que no, que no aceptaría comercio carnal de ninguna clase con él. Ésta es su venganza, tío. No puedes creerlo.

Elisenda lo dijo sin mirar a su tío a los ojos. Y al final, se arrodilló devotamente allí mismo, en la sala de visitas, le besó la mano y dijo padre, pido confesión, y el padre August no supo reaccionar a tiempo, tan perplejo como curioso por la actitud de su sobrina y tan indeciso, porque a él le costaba mucho más tomar decisiones. No comprendió que había caído en una trampa que pondría fin a su salud hasta el momento en que dio la absolución al alma sedienta de su sobrina. Porque, la verdad, Elisenda le había dicho sí, padre, Oriol Fontelles, el maestro de Torena, fue mi amante hace diez años, pero sólo unos cortos e intensos meses, y eso era una trampa muy peligrosa. Nos amábamos con pasión, padre, siguió diciendo. Y en voz más baja confesó he cometido adulterio, padre.

—¿Te arrepientes?

¿Cómo puede pretender alguien que me arrepienta de mi amor por Oriol ni en toda la vida?

—Sí, padre.

Después de imponerle una penitencia severa, el padre August empezó a recitar la fórmula de la absolución y, al llegar a ego te absolvo a peccatis tuis in nomine, se calló. Ella levantó la cabeza y lo miró, asustada.

—Me has tendido una trampa.

—¿Yo?

—¿Qué pasó realmente el día de la muerte de Oriol Fontelles?

—Está reflejado en las actas del caso y las has leído cien veces. Eres el redactor principal.

—Que Dios te maldiga.

—¡Tío! —espeluznada. En un tono dramático—. Eres injusto. Muy injusto.

—Que Dios te maldiga porque acabas de decírmelo en confesión.

Elisenda no replicó. Hizo un gesto devoto de recogimiento. Nunca dejes de hacer lo que debes si crees que es tu deber. Arrodillada en la sala, vio suspirar y levantarse con dificultad al padre August.

—Lo has hecho a propósito para cerrarme la boca. —Dio unos pasos por la sala, parecía una fiera acorralada—: No puedo absolverte.

—Me estabas absolviendo ya.

—No puedo hacerlo.

Sin levantarse del suelo y con los ojos cerrados, dijo:

—Pase lo que pase, me has oído en confesión.

—No hemos completado el santo sacramento. Todavía no te he absuelto.

—Artículo ochocientos ochenta y seis del código de Derecho Canónico.

—¿Qué?

—Si el confesor no puede demostrar la mala disposición del penitente y éste pide la absolución, no puede negársela ni diferirla.

Silencio. Lo cierto era que había citado de memoria lo que había repasado cien veces, pero no fue completamente fiel al original porque contaba con que el padre August no se molestase en consultar las fuentes. Insistió:

—En el código dice demostrar. No dice que si alguien se ha hecho una idea.

—Quieres hacerme pasar por el aro, ¿verdad?

—¿Puedes demostrar que he obrado de mala fe?

Un minuto larguísimo, de casi un siglo de duración, los dos de pie, hasta que el padre August, con la voz rota, dijo ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Te conmino a revelar lo que sabes al postulador de la causa. A decirle que la persona que mañana declararán venerable era un hombre que vivía en el adulterio y que probablemente no era creyente, siquiera.

—La nota póstuma de Valentí Targa es pura mentira. Quiero que todos recuerden a Oriol por lo bueno que era.

—Para eso no es necesario elevarlo a los altares.

—Quiero que viva en el recuerdo de todo el mundo. ¡De todo el mundo!

—Eres una pécora, aunque seas mi sobrina.

El padre August se santiguó, asustado por lo que acababa de decir, y salió de la sala temblando, trastornado, con paso decidido, camino de su primera embolia.

Quince días después del disgusto, Bibiana dejó caer al suelo la sábana que estaba tendiendo con la ayuda de Caterina y dijo a la criada corre, haz el favor de llamar a la señora.

Cuando Elisenda llegó a la azotea, Bibiana se encontraba en el suelo, envuelta en la sábana húmeda como si fuera una mortaja, y dijo chiquilina, lo que más me duele es que nunca aprenderás a ser feliz, por eso me da rabia morirme, porque no quiero dejarte sola, pero ahora descansaré por fin. Es muy penoso saber las desgracias que van a suceder y no poder hacer casi nada para evitarlas.

—Caterina, avisa al médico. ¡Apúrate!

No te esfuerces, chiquilina, porque sé que me voy, con médico o sin él. ¡Cuántas veces quise decirte que no hicieras lo que más deseabas!… Casi no me atrevía, sabía que no me dejarías darte un consejo ni por chico que fuera. En cambio, muchas veces me hiciste caso. Pequeña, has sido como mi propia hija, he vivido pensando que te había parido yo, no esa Pilar.

—Ay, Dios mío, Bibiana. ¿Me oyes? ¿Me reconoces? ¡Di algo! No puedes dejarme sola, ¿me oyes?

Te oigo, chiquita. Has sido mi hija y he sufrido por ti como una madre. Ahora que me voy quiero decirte que tengas cuidado, que has elegido una vida peligrosa, con enemigos importantes, que lo sé, que no soy tan tonta como parezco. Cuánto te quiero, hija mía. Oigo el rumor del Pamano. Parece un milagro.

—Te llevo a la cama. No te preocupes, Bibiana, que yo te cuidaré.

No puedes ni levantarme del suelo. Me hace gracia que te preocupes por mí. Me he pasado cuarenta y dos años de mi vida penando por ti, desde que tardaste dos minutos eternos en ponerte a llorar cuando Conxita la de ca de Trilla te pegó un azote en el culito. Y ahora, que por primera vez te preocupes tú por mí en mis dos últimos minutos, no sé, me hace llorar de satisfacción.

—No llores, Bibiana, que yo te cuidaré. ¡Qué alguien avise al médico! ¡Caterina!

Me quedaría sólo para velar por ti, porque me da la impresión de que soy la única que sabe que la desgracia no termina nunca: siempre encuentra un hueso para roer. Chiquilina, hija, no te confíes nunca, no olvides que nunca se sabe cuándo acabará la desgracia.

Por no tentar a la suerte, cambiaron el lugar de encuentro: una triste pensión de la Pobla donde nadie conocía a ninguno de los dos. Después de dejar el abrigo en la silla, Elisenda miró por la ventana y, sin volverse, dijo te quiero tanto que me gustaría vivir…, no sé, casada contigo. Sin tener que escondernos.

—Sabes que no puede ser —respuesta seca.

—Si pudiéramos divorciarnos.

—En la República se podía. Son los tuyos los que lo han prohibido.

—¿Los míos?

Lo miró. Se acercó a él intentando desvelar el secreto de esa mirada tan diferente de la del pintor, la que la desnudaba y la recubría con una suave piel de marta. Pero sólo encontró hielo. Fue hacia el armario.

—¿Acaso no son los tuyos también?

Oriol no respondió pero le sostuvo la mirada.

—Me gustaría estar casada contigo —insistió ella.

—A mí no.

Silencio. Elisenda se inmovilizó delante del espejo acuoso del armario. Dos Elisendas lo miraban conmocionadas. Oriol se sentó en la cama.

Saludo a Franco, Arriba España. Torena de Pallars a 26–10–1944. Continuación. Ha sido descubierto por nuestros servicios, en las cercanías de Tolosa, el cadáver del desaparecido José Pardines (del informe anterior) en avanzado estado de podredumbre. No: de descomposición. El forense capitán Aurelio Cordón certifica la incrustación de bala en zona cerebral frontal con lo que deducimos que el tal Pardines fue descubierto por los bandoleros entre los que lo habíamos infiltrado. No llegó a decirnos. No llegó a darnos. No llegó a facilitarnos, ara, ningún tipo de información[5].

—¿Qué te pasa? —dijo ella, todavía desorientada.

—Si quieres un terreno, denuncia al propietario.

—No te entiendo.

Cuando le contó lo que le había enseñado Targa lo entendió inmediatamente. Tres segundos para reaccionar:

—Son unos terrenos que la CNT confiscó a mi padre.

Oriol se quedó callado, un poco desorientado.

… que me llegaron voces todavía no confirmadas de la posible relación entre Eliot y un tal Ossian escrito tal como lo escribo. Creo que sería bueno; sería magnífico; sería prudente investigar los antecedentes del susodicho Ossian y si es natural de estos valles, si trabaja aquí oculto bajo una personalidad legal o si es un guerrillero o un republicano huido.

—Yo te quiero y no deseo perderte por nada del mundo.

—Eres amiga del alcalde, ¿no?

—No. En todo caso, tú. Siempre estáis juntos.

—Targa no confía en mí porque no quiero aprovecharme de la situación.

—Targa aplica la ley y hace que se cumpla. No es un delincuente.

—Excepto cuando mata a niños.

—Si quieres denunciarlo, ya sabes lo que hay que hacer. —Unos instantes para serenarse—. Pero ya habíamos hablado bastante de todo esto, ¿no?

—¿Lo justificas?

—No. Es un zafio, pero tú no sabes cómo estaba Torena antes de que llegara él.

Lo dijo con pasión, mientras se desabrochaba la blusa.

Inmediatamente, Oriol pensó que si le decía que en Torena había más vivos antes de que él llegara, sería el final. Pero quería ver lo que había debajo de la blusa. Por lo tanto, no dijo nada y aparcó la discusión. Incluso llegó a pensar que habría sido una temeridad iniciarla. La blusa, vamos.

Sobre los temores de la comandancia militar y de este servicio de información de que la suerte del conflicto bélico europeo derivado del desembarco aliado de junio pasado vaya a una mayor. No: redunde en una mayor desorientación en zonas de frontera, debo manifestar con orgullo, que en las zonas montañosas bajo mi control civil, no se detectan movimientos sospechosos dentro de lo que la prudencia recomienda afirmar debido a que es imposible el control total de una zona tan ingente y de accesos tan difíciles.

—Te quiero —le dijo, de todo corazón y de mala gana. Y ella sonrió, más serena.

Hicieron el amor, pero con una minúscula grieta entre ambos. Él sabía que, pasara lo que pasase, jamás podría prescindir de los besos, de la voz, del olor de esa mujer, y se consideró un miserable.

Referido a uno de los últimos informes donde se me preguntaba sobre mi seguridad personal, todavía es pronto para prescindir de la guardia personal cuando estoy en el pueblo porque hay gente cobarde que no acepta el restablecimiento del orden donde antes hubo caos, asesinatos, venganzas y odio. No aceptan la paz que les he regalado y no entienden que para preservarla, nos vemos obligados a actuar de manera enérgica, poniendo el pensamiento en las palabras de nuestro Caudillo que nos ordenó que no nos temblara el pulso en el momento de restablecer los valores de Patria y Religión, y atendiendo. No: y en atención a. No: y atendiendo a las consignas salidas. No, cómo se dice: emanadas por los responsables de Falange Española, cuya representación humildemente tengo. Ostento.

Después, tumbados en la cama, con un palmo de silencio entre ambos, pasaron demasiado tiempo callados. Se despidieron en silencio. Elisenda salió de la habitación sin mirar atrás. Volvió a casa en silencio, sin decir una sola palabra a Jacinto, mirando fijamente adelante, como si tuviera prisa por llegar. Y Jacinto pensaba hoy han discutido. Hoy no han fornicado. Han discutido antes de acostarse. Entonces notó olor de nardo y miró por el retrovisor. La señora lloraba en silencio. Dios mío, qué le ha hecho ese desgraciado, la señora puede llorar y yo no sé qué hacer para evitarlo.

Aunque sea un asunto desagradable y de gravísimas consecuencias si se supiera; si trascendiera socialmente, me veo en la necesidad de comunicarle que cal. No, que es preciso retomar la vigilancia discreta del camarada Oriol Fontelles en sus desplazamientos fuera del municipio de Torena por parte de gente desconocida para él. No sabe, señor, cómo me gustaría poder concluir que mis temores respecto al susodicho camarada eran falsos. No: infundados.

Oriol se quedó sentado en la cama, mirando al espejo, añorando la presencia de Elisenda, preguntándose si era sensato perder la cabeza por una mujer que, en otras circunstancias, seguro que habría estado al otro lado de la trinchera. Preguntándose si, por su frivolidad, no pondría en peligro todas las Grandes Operaciones del mundo. Frivolidad. No, pasión. Pasión compartida. Se levantó de la cama y notó que la fragancia del nardo no se había desvanecido todavía de la habitación.

También sería recomendable investigar la procedencia de un perro de raza Springel Spaniel que responde al nombre de Aquil·les y que apareció en Torena de Pallars desde hace pocos días y que se ha instalado en la escuela, como si éste fuera un lugar conocido por el susodicho sabueso; can; perro. Forma parte de aquellas pequeñas cosas que envuelven de interrogantes la figura del antes susodicho camarada Fontelles.

A pesar de que no forma parte de mis atribuciones directas, debo revelar que en una comida con diversos oficiales adscritos a la gloriosa sexesi; sextésima; sesenta y dos división, a la gloriosa sesenta y dos división, capté comentarios críticos hacia la superioridad castrense por parte del capitán Alonso Fez; dichos comentarios del susodicho capitán no fueron repudiados por ninguno de los presentes.

El coche no se detuvo a la puerta de casa Gravat sino a la del Ayuntamiento. Elisenda, transformada en valquiria, alta, resuelta, pelo negro, piel morena, subió los dos escalones de acceso y se plantó en el despacho de Valentí, que en ese momento escribía porque consideran que la romanalla; los restos de la guerrilla se acabarían de golpe y porrazo; de golpe, si realmente el ejército fuera más expeditivo. Tanto el susodicho capitán Fez como otros oficiales presentes, manifestaron que el mando es demasiado débil con los insurgentes. Ojo.

—Ahora, préstame mucha atención.

Elisenda se sentó a la mesa, dejó el abrigo y el bolso en el suelo, apoyó los codos en el escritorio y dio tiempo a Valentí a esconder sus secretos en la carpeta de cuero. Se fijó en que ponía cara de buey a punto de ser sacrificado y le pareció bien. Cuando el buey por fin la miró con ojos tristes y húmedos, le dijo sin gritar todavía no has aprendido que algunas cosas no debes contárselas a nadie, ni a tu mejor amigo, si es que tienes alguno. Después de un silencio muy largo, Elisenda se impacientó:

—¿Qué tienes que decir?

—¿Por qué me dices eso?

—¿Por qué sabe Oriol Fontelles que he comprado parte de la Tuca?

—¿Y tú cómo sabes que Oriol Fontelles lo sabe?

—Contesta.

—Pues… —Valentí Targa revolvió las cosas de la mesa buscando una excusa, abrió la carpeta, sacó los papeles confidenciales y los volvió a guardar, pero ni así encontró respuesta.

—Muy bien. Puesto que no sabes lo que significa guardar un secreto, voy a destituirte del cargo.

—No puedes. El ejército no te lo permitiría.

—No tienes ni idea de lo que me dejan hacer los militares.

—Todavía no he terminado mi misión. Josep Mauri está vivo.

—Si tú no vas por él…

—Los contrabandistas son muy cautelosos. Pero estoy acorralándolo. Lo juro por lo más sagrado de nuestro acuerdo.

—Sólo sirves para matar.

Valentí se levantó, airado, mirando a Elisenda.

—Fuiste tú quien me propuso este trabajo, ¿no es eso?

—Exacto, pero no para que te fueras de la lengua. Esa bocaza que tienes va a ser tu perdición.

Aprovechando que estaba de pie, Valentí dio unos pasos para no soportar la incomodidad de tener delante de los ojos a esa mujer, la puta que poseía todos sus secretos; la puta autora de su increíble enriquecimiento, de mi puta felicidad y de esta ansiedad de la madre que la parió.

—¿Por qué sabe Fontelles…?

—Ha venido a verme indignado por la injusticia que cometo con Manel Carmaniu.

—¿Le has explicado lo qué significa confiscar?

—Yo no tengo que darle explicaciones de nada. Eres tú quien no debe hablar de esas cosas. —Levantó desmesuradamente el tono de voz—: Porque nadie tiene que saberlas.

—Exageras. Sé de un montón de pueblos en los que se…, bueno, en los que se redistribuye la riqueza. Y ahora nos toca a nosotros, ha llegado nuestra hora.

—Tu hora, querrás decir. Pero recuerda y que no se te olvide nunca que siempre es mi hora y la de mi familia. Siempre. Ahora, antes y dentro de cien años. Limítate a poner orden ahora, que para eso te pago. Te he dicho mil veces que de pensar me ocupo yo.

—Como si yo fuera imbécil.

—Mañana voy a ver al general Yuste y le hablaré de ti.

—¿Me lo tomo como una amenaza? —por fin inmóvil, enfrente de la señora.

… que quizá sería conveniente que usted en persona tuviera unas palabras con el general Yuste para explicarle que no son ciertos los rumores que empezarán a correr sobre mi puta persona; sobre mi persona y mi supuesta falta de patriotismo o también sobre inventadas acciones tendentes a mi enriquecimiento personal, yo que he dado la vida por el glorioso Alzamiento y el glorioso Movimiento. Esta campaña que sin duda empezará, está orquestada por individuos desafectos, envidiosos de mi adhesión entusiasta y incon; e incondicional al Régimen y al Caudillo desde el primer instante y sin mácula de restricción mental alguna. Collons.

Bibiana abrió la puerta. Enseguida notó que había llorado. Elisenda se dio cuenta enseguida de que Bibiana había notado el rastro de las lágrimas. Sonrió y dijo que no tenía hambre, hoy no voy a cenar. Bibiana respondió muy bien, señora, y pensó cuidado, Elisenda, chiquilina, que el mundo está lleno de pinchos.

Que Dios. No: Dios guarde a su excelencia por muchos años. Fechado en Torena de Pallars el día ventei; venti; 26 de septiembre de mil novos; nuevescientos cuarenta y cuatro, noveno Año Triunfal. Firmado y rubricado por el camarada Vale T rga S , alcalde de To na y Jefe Local del Movimiento. Viva Franco. Viva la revolución nacionalsindicalista. Arriba España.

La sierra circular hacía un ruido insidioso, como un aguijón, y soltaba un polvo asfixiante. Tina saludó, pero Jaume Serrallac, con la mascarilla de cirujano, las gafas de protección, los guantes esterilizados y el ruido del bisturí eléctrico, no la oyó y siguió rebajando el canto fino de una lápida que decía Família Gallec de Tírvia. Tina esperó a que la sierra se quedara sin piedra que morder. Se hizo el silencio. Serrallac se quitó la mascarilla y las gafas y advirtió la presencia de la mujer rellenita de las fotografías del otro día.

—No vendrá a hacerme un encargo…

—En cierta manera, sí.

Serrallac se quitó los guantes de cirujano y revolvió entre los objetos del banco de trabajo hasta dar con un baqueteado paquete de tabaco. Escogió un pitillo, lo encendió, fijó la mirada azul en Tina y esperó.

—Quiero encontrar a la hija del maestro.

—¿De qué maestro?

—Oriol Fontelles.

—Se ha empeñado, ¿eh?

Serrallac la condujo al despachito, un cuarto acogedor y ordenado con una estufa encendida. Sin preguntar si le apetecía, puso encima de la mesa dos vasitos de plástico y los llenó de café de una melita.

No puedo rechazarlo, pero esta noche no dormiré.

—¿Se acuerda de la mujer del maestro?

—No. Es que yo era pequeño y ellos… estuvieron poco tiempo.

—Ella pasó aquí unos meses; Oriol, algo más de un año.

—No me gusta pensar en ese hombre, aunque le advierto que no era mal maestro.

—Fue un buen hombre.

Serrallac tomó un sorbo de café observando el recuerdo, que siempre se mira en silencio. Pero no halló en él a un buen hombre ni a uno malo. Por eso interrogó a Tina con la mirada y oyó la explicación que le dio sobre una larga carta de Fontelles a su hija que no había llegado aún a las manos de la destinataria. Añadió que quería entregársela para que supiera la verdad sobre su padre, Oriol Fontelles, que no había sido fascista, sino un maqui acosado por el miedo y la duda que tuvo que disfrazarse de falangista para ser más eficaz. En lo que tardó Serrallac en fumar el cigarrillo quedó resumido el último año largo de la vida de Oriol Fontelles, un guioncito entre dos cifras en la lápida de la tumba.

—¿Por qué no se ha sabido nunca?

—Porque fue un maqui eficiente. No podía saberlo nadie.

—¿Y si se lo inventó todo?

—¿Por qué razón? ¿De qué podía servirle? Si realmente hubiera sido falangista, ¿por qué iba a inventarse cosas que podían perjudicarlo?

—Para cambiar la historia. Por ejemplo, si grabo una lápida que diga héroe de la resistencia maqui contra el franquismo y la pongo en su tumba, cambio la historia.

—Sería un paso.

—Sí, pero inventado, porque no creo que sea verdad lo que dice usted.

Sonó el teléfono y Serrallac contestó. Fue una llamada fructífera que permitió a Tina enterarse de que era la hija de Serrallac quien llevaba el negocio y que se llamaba Amèlia, y que él, para pasar el rato en casa, ahora que era viudo, se dedicaba a hacer obras más delicadas, a arrastrar sus huesos por casi todos los cementerios de la comarca fijándose en los avances de la competencia, a pisar vestíbulos enlosados en los que acariciaba el suelo, conjeturaba sobre la procedencia de la piedra e inevitablemente manifestaba con indignación que la piedra ya no es lo que era. Además, se encargaba de transportar el material en el camión nuevo que había comprado Amèlia hacía tres años. También se enteró de que Jaume Serrallac tenía un nieto de siete años que se llamaba Pere, como el bisabuelo. Y que jugaba al fútbol. Que llevaba el cuatro en la camiseta. Que el domingo esperaba a su abuelo para enseñarle las fotos del partido de la escuela. Tres a dos, sí. No, él no marcó ninguno; hombre, abuelo, es que juego de cuatro. Quién pudiera ser abuelo después de una vida dichosa con tu amor. Nunca seré abuela; Arnau me ha privado de ello haciendo uso de la inefable opción monástica, en lugar de jugar de número cuatro. Por qué dará la vida estas vueltas tan estúpidas. Al fondo del almacén, un operario atronaba el aire con contundentes golpes de escoda contra un bloque de piedra y, por unos momentos, a Tina le pareció que el hombre esculpía sus pensamientos y se quedó indefensa. Volvió al meollo de la cuestión.

—¿Qué tal maestro era?

—No tengo mal recuerdo. Supongo que era bueno. Luego vino una señora horrible, ésa, no sé cuántos, no me acuerdo de cómo se llamaba. Pero yo ya estaba en el seminario y no pudo enseñarme a aborrecer el estudio.

—¿Estudió usted en el seminario? ¿En la Seu?

—Sí. Me mandó allí mi padre, que era anarquista.

Tina se solidarizó con el picapedrero de ojos azules y estuvo a punto de decirle pues yo no soy anarquista pero mi hijo me ha convertido en madre de fraile sin pedir permiso.

—¿Pasó mucho tiempo en la Seu?

—Me enamoré.

Tina se acordó de Mireia la de Lérida, que no había tenido suficiente fuerza en el korazón para ganar la partida a Dios y se había dejado arrebatar a Arnau de las manos. Por eso no se dio cuenta del desconcierto que asomó unos segundos en la mirada azul del marmolista.

—¿Más café?

—No, gracias. —Insomnio, vueltas en la cama, Jordi por qué me lo has hecho, quién es ella, dime.

—Oiga, señora… —Serrallac hizo un gesto como si fuera a puntualizar algo.

—Me llamo Tina y puedes tratarme de tú. Si quieres.

—Tina. No creo lo que dices; Oriol Fontelles era un fascista despreciable, eso lo sabe todo el pueblo de toda la vida. Targa y él eran uña y carne. Targa, al que llaman el verdugo de Torena, conque suponte. Y el maquis lo mató en una operación de represalia. Punto final. Lápida. Etcétera. ¿Por qué no me enseñas las fotos?

—¿Cuáles?

—Las que hiciste en el cementerio. —Con un ademán impreciso, Serrallac abarcó todo el taller—. A lo mejor me sirven de propaganda, si son buenas.

—Mis fotos siempre son buenas. ¿Qué sabes de la muerte de Fontelles?

Serrallac echó una ojeada al paquete de tabaco pero se contuvo. Juntó las manos.

—Dicen que la señora de casa Gravat fue de los pocos que lo vieron todo. Vete a verla, aunque puede que no te reciba siquiera, porque es muy señora y todo el mundo le huele a estiércol. ¿Quieres que te cuente un secreto?

Le brillaban los ojos; por lo visto, le gustaba jugar. Se quitó la gorra y Tina le vio el pelo por primera vez, abundante, blanco; seguro que de joven era rubio como el trigo.

—Era ella la que iba a arreglar personalmente la tumba del maestro. Pasaba una vez al mes por el mausoleo familiar a cambiar las flores y esas cosas. Y luego se quedaba un momento ante la tumba de Oriol Fontelles. La tía más rica del universo y, aunque estuviera en el otro lado del mundo, venía una vez al mes a cambiar las flores al maestro, ella en persona, con sus propias manos.

—¿Y ahora no?

—Desde que se quedó ciega, no. Lo hace una criada en su lugar.

—¿Llegaste a tratar con ella?

—La señora Elisenda Vilabrú nunca se junta con la gente del pueblo. Aquí en el Pallars, en muchos pueblos hay una casa rica que no se junta con nadie, y a Torena le ha caído en suerte casa Gravat y todo su rencor por unos muertos. Y a mí me ha caído en suerte tener casa Gravat enfrente de la mía.

Tina no dijo nada porque quería que el marmolista lo largase todo e iluminara los relatos de las vidas que iban convirtiéndose en piel propia; sin embargo, el operario del fondo decidió llevarle la contraria y entró en el despachito, escoda en mano, a preguntar si las losas son para el Ayuntamiento de Esterri. En realidad quería ver de cerca a esa mujer que tan buen tipo tenía.

—Todas. Amèlia quiere verlas antes de cargarlas.

El operario, curioso, miró a la mujer. No. De cerca no es tan resultona. Está muy rellenita. Se llevó la mano a la gorra en un gesto que a Tina le recordó al del albañil marine, y volvió al rincón de las losas que sabía que eran para el Ayuntamiento de Esterri.

—Dónde nos habíamos quedado —Jaume Serrallac tamborileó en la mesa recordando.

—En la señora Vilabrú.

—Ah, eso. Dicen que era amiga de Franco desde jovencita. Y que ahora es amiga del rey, aunque esté ciega y no salga de casa Gravat para nada. Dicen que sus fincas… No, ¿cómo lo dicen? Que se puede ir andando desde Viella hasta Puigcerdà o hasta Lérida sin salirse de los terrenos de la señora Vilabrú. Qué barbaridad, ¿eh?

—Se lo he oído decir a mucha gente.

Serrallac dio cuenta del segundo café y tiró el vasito a la papelera.

—No sé lo que dice el maestro en esa carta, pero no me lo creo, así, sin más.

Tina suspiró, abrió la carpeta y sacó unas hojas mecanografiadas. Las dejó en la mesa del despachito.

—Mira, son unos fragmentos de las cartas de Fontelles a su hija. Por cierto, ¿sabes si el hijo de los Burés vive en el pueblo?

—¿Paco? Me parece que se fue a Bosnia o por ahí. Es carne de oenegé.

—Ojalá hubiera más como él.

—No estaría de más. Todo lo contrario de los de casa Savina, que son todos medio fachas. —Refiriéndose a las hojas—: ¿Quieres que lo lea?

—Si no te incomoda cambiar los esquemas, sí, hazme el favor.

—¿Por qué te ha dado tan fuerte? ¿No estabas haciendo un libro de fotos?

Tina abrió la boca, se asomó un momento al interior de su alma, congeló una sonrisa tímida y, sin mirar a Serrallac, dijo que todavía no lo sabía con exactitud, pero el caso es que me subleva la mentira y la gente que se aprovecha de las mentiras. Me gustaría que me ayudaras a encontrar a la hija de Fontelles. Ah, sólo sé que se llama Joan.

—¿Quién?

—La hija del maestro. ¿Conoces a algún Joan?

—¿No dices que es hija?

—Anda, léelo y empieza a pensar en cuántos Joanes conoces.

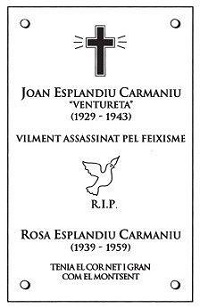

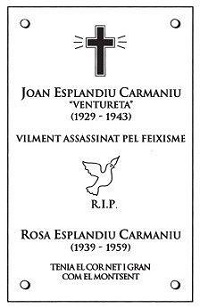

Durante dos o tres días, un par de individuos con gabardina, cara de malas pulgas y purito delgado en los labios tomaron nota de lo que pasaba en el pueblo y pasearon por delante de ca de Ventura, ca de Misseret y ca de Feliçó y sobre todo, de ca de Maria la del Nasi como si supieran a ciencia cierta que Josep Mauri volvería en cualquier momento a hacer una visita a la familia y, de paso, a dejarse matar. Entre tanto, llegó el oficio del nombramiento de don Pedro Cases Tribó (Pere el de ca de Majals) en el cargo de alcalde de Torena, en sustitución de don Valentín Targa Sau (el verdugo de Torena), cuya trágica muerte embargó de tristeza nuestros corazones. También entre tanto se celebraron las emocionantes exequias en la parroquia, que se llenó hasta atrás de desconocidos, además de la señora Vilabrú, la Báscones, los Burés, en fin, toda la cuadrilla, en tanto el resto del pueblo se quedó en casa pensado en las musarañas, esperando que lo enterrasen bien enterrado de una vez, esperando que los desconocidos que gritaban Vale T rga S , presente, viva la Falange Española, viva la revolución nacionalsindicalista, viva Franco y también arribaspaña, se largaran de Torena para volver a respirar con tranquilidad y en el cementerio, un entierro muy emotivo porque el insigne Claudio Asín, el ideólogo preferido del finado Targa, su fuente de conocimiento, su norte, su comprensión del mundo, de la vida, de la Patria, Claudio Asín, presente, tuvo el acierto de decir ya que el camarada Targa es hijo del frío es lógico que repose en un cementerio azotado por el viento del norte, aunque tan primoroso como un vergel bíblico, viva Franco, arribas Paña. Se encargó a Pere Serrallac, con cargo a los fondos municipales, una lápida para el héroe, que recibió sepultura a menos de dos metros de su inseparable amigo, el falangista Fontelles, otro héroe, y a menos de uno de su víctima, Joan Esplandiu, Ventureta, que además de haberse cagado en los pantalones cuando lo mataron, debía de conservar la bala incrustada en el ojo como una joya valiosa.

Los individuos avinagrados se marcharon sin decir ni ahí te pudras al nuevo alcalde, siquiera; dieron por concluida la investigación sobre el desafortunado accidente del malogrado camarada sindical, don Valentín Targa Sau, y por buena y oficial la defunción por accidente. Pero la Historia no tiene en cuenta que los héroes también son padres, y el teniente Marcó, tras consumar la venganza que lo mantenía vivo, no regresó a Francia sin volver la vista atrás, como tenían que haber hecho la mujer de Lot y Orfeo, sino que se adentró en el infierno de la ira y se quedó en el bosque a la espera, pero no de su amada Eurídice ni del olivo y la parra frondosos y los años felices en Sodoma, sino porque quería presenciar el entierro de su enemigo y oír los lamentos de su familia de Altron, que no asistió a la ceremonia, y de sus engominados camaradas. Desde el roble del Fanal, enrojecido por el frío otoñal, encaramado en un árbol a media altura, asistió al concurridísimo funeral que reunió a muchos uniformados de la Falange, a ningún militar, a los alcaldes de Sort, Rialb, Tírvia y Llavorsí y a algún mandamás de la Seu o de Tremp, mira, los Burés de casa Savina, los de ca de Narcís, Felip el de ca de Birulés, faltaría más. Y los Majals. Y la Báscones del estanco. Pero no oyó ni un solo ay de dolor y el caso fue que el teniente Marcó se quedó con las ganas. Y, avanzado ya el mediodía, cuando el aire empezó a impregnarse de aromas tentadores provenientes del pueblo y Pere Serrallac cerró la puerta del cementerio, Ventura bajó del árbol, saltó la tapia, besó la lápida de su hijo donde decía Familia Esplandiu, lamentó el óxido que manchaba la cruz de hierro, miró hacia la tumba de Fontelles, hizo una mueca de disgusto tímido o tal vez de excusa, le dijo hola, Eliot, amigo, se acercó a la otra tumba y, sacando una maza de la pernera, aporreó la lápida que acababa de poner Serrallac y que, a partir de ese momento, rezaría Ex . on Vale T rga S (Alton, 1902–To na, 1953) Al e y Jefe al el Mov ien d orena La tria, agr ida. E hizo añicos el yugo y las flechas. Mientras corregía el texto, pensaba en lo mucho que le habría gustado que en la lápida dijera que el muy cabrón había muerto a los cincuenta y un años de edad y acojonado perdido, porque, con la cantidad de muertos que tenía a la espalda y la cantidad de rencor que tan generosamente había sembrado a lo largo del camino, tuvo la oportunidad de oír la voz y ver los ojos de la Vieja de la Guadaña antes de que llegara, amén. Remató la función con otro mazazo en Altron, que se quedó en A t on, y aún siguió descargando golpes, porque la euforia le dio palabras para hablar con su hijo y decirle, como si de una plegaria se tratara, hijo de mi dolor, ya lo he matado y me ha ayudado tu madre, y él sabe que ha muerto por ti, hijo mío, perdona que no llegase a tiempo, Joanet, pero me encontraba muy lejos. Y ahora ya está, duerme en paz, hijo. Y déjame dormir a mí también. Y a tu madre. Y a tus hermanas. Insáculo culorum. Te quiero, Joanet.

Concluida la santa profanación, con un carbón dejó constancia material de que los fascistas tenían que morir para siempre. En la tumba de Oriol escribió Eliot mientras le decía no puede ser que te tengan así, hoy mismo se entera mi Glòria de todo lo que hiciste por nosotros, amigo mío; hay tantas cosas que tenemos que arreglar todavía. Poco puedo hacer yo, que soy un desgraciado, siempre escondido en el monte, siempre rodeado de los únicos nombres que me son fieles: cuetos, crestas, picos, atalayas, peñas, barrancos, cumbres y repechos; éste siempre ha sido mi mundo, al principio, de zagalejo, luego de mayoral, arreando las vacas por las peñas, y después de contrabandista, tirando de la mercancía por el puerto de Salau adelante, o por el Negre o por donde fuera, y al final, aunque no quería, de guerrillero, enseñando caminos, escondites y secretos a los compañeros de lucha, como tú, maestro valiente, y ya ves, de un tiempo acá, vivo como un emboscado, con espinas clavadas en el corazón, buscando la oportunidad de vengar una sola de las muchas muertes que he conocido. Sé que venganzas más generales no son cosa mía. A partir de hoy por fin podré dormir tranquilo, amigo. Me lo ha dicho Ventureta.

No tuvo tiempo de arrancar el yugo y las flechas de la tumba de Oriol porque la puerta del cementerio se abrió súbitamente con un chirrido y se estampó, colérica, contra la pared; irrumpieron en el camposanto el de bigote fino, el de pelo rizado y dos hombres más dispuestos a desenfundar las pistolas. Con reflejos de fiera montaraz, el teniente Marcó les arrojó la maza y aprovechó los momentos de confusión que provocó para saltar la tapia y adentrarse en el bosque, donde sabía que podía convertirse fácilmente en una piedra, si era preciso. Tres tiros de rigor al aire y aviso a la Guardia Civil para que mandara una patrulla al monte, porque un desconocido que se ocultaba el rostro con un pasamontañas o algo así acaba de profanar la bendita tumba del camarada Vale T ga S., el alcalde de To na, recientemente fallecido. Pero ¡si lo acababan de enterrar! Pues ya ves.

La patrulla de la Guardia Civil, guiada por el de bigote fino, Balansó, que era quien más había lamentado la muerte de Valentí, registró la zona con tenacidad. A la hora en que los contornos de las cosas se hacen imprecisos y los olores frescos de la noche empiezan a teñir la atmósfera, dispararon contra un bulto que se movía en dirección al Tossal. Pero no se atrevieron a avanzar más porque temían resbalar por los peñascales. Sin embargo, hicieron blanco en algo y, por tanto, en calidad de cabo y jefe de la patrulla destacada en persecución del vesánico desaprensivo, he ordenado el regreso a la base y he decidido personarnos mañana en el lugar en el que hemos efectuado los disparos, con el fin de comprobar la veracidad de nuestro supuesto. En el destacamento de To na afecto a Rialb, a quince de febrero de mil novecientos cincuenta y tres. Firmado Fernando Ulloa, cabo.

—¿Qué significa vesánico?

—No sé, pero le gusta mucho a la superioridad.

—Me parece que quiere decir malnacido o algo así —Balansó dándoselas de académico.

Al día siguiente, Balansó dijo que tenía muchísimo trabajo y la pareja tuvo que volver sola a la cota mil setecientos, a ver si el bulto que se movía no estaba, pero en cambio había un abundante rastro de sangre, lo cual inducía a pensar que a, habían dado al vesánico o b, habían dado a un animal del monte no controlado por las fuerzas del orden.

—O c, a otra persona. A un inocente, quiero decir.

—Coño, no fastidies.

—Disparaste sin pensarlo siquiera. Sin dar el alto primero.

—Cumplí con mi deber y no pienso retocar el informe.

—Ni falta que hace, pero me debes un favor.

Perdió tanta sangre que estaba más blanco que la nieve que ya se retiraba del paisaje. Con un esfuerzo titánico abrió los ojos y vio a su hija Cèlia llorando delante de él, en silencio, como cuando la guerra, y oyó el rumor de otra persona que trajinaba por allí, y, muy de lejos, la voz dulce de Cèlia o de Rosa que decía madre, se ha despertado. Y entonces su mujer, con las manos manchadas de sangre, cogió el trapo que taponaba la herida y le dijo Joan, hay que llevarte al médico, yo no sé lo que hay que hacer, y él dijo que no con la cabeza porque la voz no podía salir de sus labios exangües.

—Es que, si no, te mueres. Tal como estás, no te salva ni el agua de la fuente de Sant Ambròs.

Entonces Joan Esplandiu el de ca de Ventura de Torena, natural de ca de Tomàs de Altron, el antiguo héroe del maquis que dio fama al temido nombre del teniente Marcó, dijo sácame la bala tú, con el cuchillo de las patatas, el del mango azul, y lo primero que se le ocurrió decir a Glòria fue ay, Joan, cuántas noches hace que no vives en casa, ¿no sabes que ese cuchillo se rompió hace mucho? Y él dijo no, no lo sé. No es más que una bala en el vientre. Si me la sacas…

Pero la mujer no sabía cómo arreglárselas con la herida. La bala se había escondido muy adentro y no sabía que no hay agonía más lenta y dolorosa que morir de un balazo en el vientre. Sólo sabía que no hacía ni media hora, cuando oscureció y puso la olla al fuego, el postigo de la ventana tembló, y ella lo abrió ansiosamente, pensando Joan ha vuelto, tal como se lo prometió a las niñas, pero sin avisar, sin pedir permiso a mi vida y sólo dos días después de la última vez. Cierto, sí, volvió sin avisar, sin pedir permiso a su vida, sólo dos días después, pero además, con una bala en el vientre, poca sangre en las venas, pálido como un aparecido y con el aliento de la muerte apestándole el cogote.

—Dios mío. ¿Qué hago?

—Acuéstame.

—Lo del cementerio lo has hecho tú.

—A ver si cortas la sangría, anda. Que lo mire Manel.

Y se desmayó. Cèlia y Rosa se echaron a llorar porque era mucho desconsuelo para unas niñas solas.

—Vete a avisar a tu tío. ¡Date prisa! —dijo la madre a la mayor de las niñas.

Ni Manel Carmaniu, que había ayudado a más de veinte vacas a parir, pudo hacer nada. Cuando decidieron que, total para morirse, más valía que lo viera el médico y al menos no se moriría como un perro, Ventura, empecinado hasta la muerte, se murió para evitarlo.

A las cinco de la madrugada, el cuerpo del teniente Marcó empezó a enfriarse. La madre Ventura, cabizbaja, lloraba y las niñas se durmieron de pena con la cabeza apoyada en su regazo, soñando con toda la infelicidad del mundo; Manel Carmaniu acarició la cabeza a su prima y le dijo Ventura, Joan ha muerto y hay que dar parte. No sé a quién, pero a alguien.

—De eso nada. —La mujer levantó la cabeza y de repente se convirtió en Ventura la fuerte.

—Pero mujer… Si Joan ha muerto… Ya no pueden hacerle nada.

—¿Tú sabes por qué lo buscaban?

—Por todo. Pero ya no pueden hacerle nada. —Manel miró a su primo, tendido en la cama—. ¿Lo del cementerio lo hizo él?…

La madre Ventura asintió. Con una voz que salía de las profundidades del miedo dijo pero me parece que no lo perseguían por eso.

—Bueno, ya, todos querían que Joan se pudriera en la cárcel.

—No, no: lo buscaban por… Por otra cosa.

—¿Cuál?

—Más vale que no lo sepas.

—Soy tu primo.

—Joan y yo matamos a Valentí Targa.

—Dios mío.

—Dios no existe. Nueve años tuvieron que pasar, pero al final acabamos con él.

—Dios mío.

El pánico ayudó a Manel Carmaniu a cavar una fosa de nueve palmos de profundidad. Cavaron los dos toda la madrugada, con la vista turbia por las lágrimas, hasta que la mujer, con las manos desolladas en una sola e inmensa llaga, no pudo más, y Manel siguió ahondando hasta los nueve palmos de tierra, que ningún perro, ninguna rata ni ningún fascista pudieran llegar jamás a imaginarse que Joan Ventura, conocido como teniente Marcó, perseguido por los franquistas, condenado a muerte en rebeldía, odiado por la cuadrilla de fascistas del pueblo, había muerto por culpa de una bala que se perdió en su vientre y reposaba en el patio de su casa sin lápida, sin nombre en el suelo que las estrellas pudieran leer las noches serenas y heladas del invierno. Reposaba bajo el sitio en el que guardaban el carro, al lado del cobertizo de los arreos, y de la misma forma que, en vida, siempre se escapaba de casa a luchar por los sueños, ahora su mujer lo tendría cerca para siempre, quieto, frío, pero cerca y descansando. Y todo el mundo lo recordaría siempre vivo, fuerte, rebelde y misterioso.

Después de cubrir la fosa, los primos acordaron no decir nada a nadie y, por no decir, la mujer no se lo dijo ni a sus hijas, que a esas horas dormían, agotadas por todo lo sucedido. Aunque tal vez no estuvieran dormidas, porque al día siguiente la madre vio a Cèlia que, sin decir nada, creyendo que nadie la veía, cogió a Rosa del brazo, la llevó al patio y, sin mediar explicación, clavó una cruz de tiras de palmera de palma en la pared del cobertizo, encima de la tumba. Y la madre Ventura, aunque había dejado de creer en Dios, no la tocó porque la habían puesto sus hijas, las únicas personas que le quedaban en la vida. Madre e hijas no hablaron del suceso nunca más, ni siquiera cuando la injusta muerte de Rosa, hasta el día en que esa maestra boba, rellenita y husmeadora, que llevaba una máquina de fotografiar en la mano, les preguntó ¿y Ventura? ¿Cuándo volvió su marido por tercera vez?

Si Pere Serrallac lo hubiera sabido, habría cogido a su hijo por el hombro, lo habría llevado al patio de casa de Ventura, se habría quitado la eterna colilla de la boca, habría escupido una brizna de tabaco hacia un lado y habría dicho óyeme bien, Jaumet, y grábatelo en la cabeza tan bien como lo haces en la piedra. Grábate que en el patio de ca de Ventura, junto al muro medianero que da a casa de Maria la del Nasi, a nueve palmos bajo tierra, en el sitio en el que Manel Carmaniu deja el carro de su prima cuando vuelve del huerto, con una cruz de palma podrida y deleble, reposa el que fue contrabandista, el guerrillero rebelde que se salía con la suya y que fastidiaba a la plana mayor de la UNE, y también el infalible y temible, tanto por su temeridad como por el conocimiento exhaustivo que tenía del terreno. Su nombre de guerra, que no entrará nunca en la historia, Jaumet, es teniente Marcó. Su nombre propio, Joan Esplandiu i Rella, natural de ca de Tomàs de Altron, casado con Glòria Carmaniu, la heredera de ca de Ventura de Torena, que le dio su nombre y por eso muchos lo llaman Joan Ventura: el padre de Joan Ventureta y de Cèlia y Rosa Ventureta, que sólo acertó a ser padre y esposo de la manera más incómoda que se le ocurrió. Y que te sirva de ejemplo de lo que no hay que hacer si algún día te casas, hijo. Pero seguro que no tuvo más remedio. Acaso lo entenderíamos un poco si supiéramos lo que pasó el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinticuatro, cuando, siendo jefe de cuadrilla a los veintiún años, luego de descargar la mercancía en el escondite de la cabaña de Menaurí y luego de dispersar a la cuadrilla, agotada por dos días de marcha rápida, de regreso a casa por la orilla del Pamano, a la umbría de Bernui, al pasar por las colmenas de Ravell, donde se decía que antaño se levantaban los muros del castillo de la Malavella, vio una luciérnaga que era la brasa de un cigarrillo. Valentí Targa el de casa de Roia estaba esperándolo y, con su voz tranquila de barítono, le dijo me gustaría saber de dónde hostias vienes.

Pero Pere Serrallac no lo supo nunca y así nunca pudo decir a su hijo Jaume tan instructivas palabras.

—¿Qué te pasa?

A la raquítica luz de una cerilla, Targa le enseñó la campanita roja de metal que Joan Esplandiu llevaba siempre clavada en la camisa, desde el día en el que se la regaló una moza de Torena, de voz profunda y ojos que, si los miras fijamente, te mueres, después de decirle de acuerdo, puedes cortejarme. La perdiste en las cabañas de Palanca, dijo Targa; es decir, eres uno de los embozados; es decir, que Caregue me ha dado una patada en el culo por tu culpa; es decir, que te mato ahora mismo por cabrón hijo de perra. La hoja del cuchillo no relució porque la luna, vergonzosa, se cubrió de nubes, pero se clavó hasta la empuñadura en el vientre de Joan Esplandiu. Targa no esperó al final del tercer día para irse de Altron, lejos de la familia, del paisaje y del rumor del Pamano, a instalarse, a sus veintiún años, en una Barcelona convulsa de cadáveres, con los que salpicaban las calles patronos y obreros; no llegó a añorar nada porque enseguida encontró trabajo. Contra todo pronóstico, Joan Esplandiu no murió a consecuencia de la agresión; una extraña herida de cuerno de carnero lo retuvo dos meses en cama y, cuando se restableció, antes de volver a Torena a cortejar a Glòria, fue a Sort y encargó otra campanita roja al quincallero para que Glòria la de casa de Ventura no creyera que la había perdido.

Por lo general, las tres horas largas que duraba el trayecto a Barcelona no le exigían un gran esfuerzo. Pero hoy habría preferido que el viaje fuera por otro motivo. Recibir al rey sin rey, pero con muchas posibilidades de encontrar a la puta de Mamen pegada a un vaso de whisky; se acercaría con intenciones de abrazarla aunque no quisiera, la cabeza ladeada y una expresión de ternura en los labios, los brazos tendidos hacia delante, el whisky agitándose peligrosamente en el vaso… No le diría, ay, Elisenda, cuánto he sufrido y cuánto he llorado estos cuatro años que no nos hemos visto; te pido excusas por haberme tirado a tu Quique. No, Mamen Vélez de Tena la trataría como si se hubieran visto el día anterior. Se acercaría como una apisonadora, le estamparía dos besos de Judas en las mejillas y le diría qué ilusión tener rey, ¿no te parece, Eli?

Hacía un mes que lo sabía gracias a una llamada de Ricardo Tena, el marido de Mamen Vélez, que estaba tan desinformado en cuestión de cuernos como al corriente de todo lo que tuviera algo que ver con el régimen, que se tambaleaba, y se acaba de morir y estoy muy triste porque él ha marcado toda mi vida.

—Se ha muerto, Elisenda —le dijo.

—¿Quién?

—El Caudillo. Estoy triste.

—¿Dónde está Mamen?

—No sé, no está en casa.

Está tirándose a los amantes de sus amigas.

—¿Estás seguro?

—Lo sé de primera mano. Estaba en el Círculo y allí… Bueno, hay gente que tiene contacto directo con el Pardo. ¿Tú no lo sabías todavía?

—No.

—Me da miedo lo que pueda pasar.

El miedo tendría que dártelo tu mujer, no el país, que está dormido.

—¿Y qué crees que puede pasar?

—No sé. La revolución. Venganzas. Que la gente salga a la calle.

—No, hombre, no. Tranquilo.

—¿Crees que sería mejor sacar el dinero?

—Es que deberías haberlo mandado fuera ya. —Elisenda adoptó un tono frío, adecuado al tema de la conversación.

—¡Es que no tenía ni idea!

—Franco no es eterno.

—El Caudillo no es eterno, pero el régimen, sí.

—¿Y el rey, qué?

—Es una decisión del Caudillo.

Elisenda no tenía ningún motivo para estar segura de que, con la muerte del dictador, no fuera a cambiar la vida de quienes habían estado a su lado. No tenía la menor idea. Más por intuición que por cálculo frío, había ido distanciándose paso a paso, favor a favor, de los gobernadores civiles y de los ministros falangistas y había aterrizado, en calidad de amistad de toda la vida, en el ámbito de los ministros del Opus.

—Cambiarán algunas cosas, Ricardo.

—Ya sé que tienes contactos y…

Pero, qué se cree la gente, ¿qué Franco y yo comíamos juntos todas las semanas?

—Bueno, tampoco es para tanto. Lo único que puedo decirte es que no te preocupes, que el gobierno lo tiene todo bajo control.

Cuando colgó el teléfono, Elisenda Vilabrú oyó un ruido ominoso. Aunque a finales de noviembre las ventanas estaban cerradas, oyó con nitidez el perturbador, provocativo, irreverente y sobre todo inquietante sonido inequívoco del tapón de una botella de champán. En casa de Feliçó celebraban la muerte de Franco. También tenían buenos contactos.

Al día siguiente de aquella noche, después de mirar la primera página del periódico en el tablón de ca de Marés, Jaume Serrallac dijo por fin Franco ha muerto, voy a coger una curda de champán, Dios mío. Y miró a casa Gravat con otros ojos. Entonces bajó al taller con la botella de champán que había comprado al tabernero, antes de que su padre, que ya hacía años que no pisaba el taller, viniera a recordarle la deuda que tenían con la familia Ventura. Descorchó la botella, se alegró de que hiciera ruido, sacó el dibujo que descansaba de cara a la pared y empezó a grabar el recuerdo que se merecía Ventureta, la cruz de lujo y los extras, y el calco de Manel Lluís. Y con mucho miedo, porque no sabía qué sucedería a partir de aquel noviembre de esperanza. Cuando terminó llamó a su mujer y a su hija, les enseñó la lápida nueva y brindaron los tres por el fin de la bestia y por los nuevos días de cielo más azul, aunque lloviera.