El verderón en vuelo

Nombres yacientes cubiertos de flores.

JOAN VINYOLI

A las nueve de la mañana del viernes, día trigésimo de marzo del año de Jesucristo Nuestro Señor de dos mil dos, el día esperadísimo, anheladísimo, los ojos de una multitud de fieles congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano desde todos los rincones del mundo miran ávidamente la ventana engalanada desde la que Su Santidad el Papa va a impartir la bendición urbi et orbi. Aunque ya se ha estrenado la primavera, hace un frío que pela debido al aire gélido, traidor, que llega desde el Tíber por via della Conciliazione y entra en la plaza, decidido, triunfante, con voluntad de cortar el fervor de los corazones predispuestos a la aparición del sumo pontífice. Pañuelos a mansalva, sea por el catarro, sea por la emoción. Movimiento en la ventana, un reflejo súbito en los cristales del balcón, cuyas hojas se abren hacia dentro. Un micro, un cura colocándolo solícitamente a la altura adecuada y la figura encogida, revestida de blanco inmaculado, del Santo Padre Juan Pablo II, que pronuncia unas palabras imposibles de entender a pesar de que la gente ha dejado de sonarse. Y por fin la bendición. Seis monjas guineanas lloran de alegría, arrodilladas en el húmedo empedrado de la plaza. El grupo encabezado por mosén Rella, muy bien situado en la línea del balcón papal, guarda un silencio un tanto incómodo ante las efusiones acaso supersticiosas de algunos fieles, que alzan un rosario enrollado en la mano, besan una estampa del Papa de a medio o hacen la foto que inmortaliza el momento. Mosén Rella hace un ademán discreto dando a entender que mucho ruido y pocas nueces y consulta el reloj. Hay que darse prisa, tienen que estar en piazza del Sant’Uffizio dentro de media hora. Inmediatamente después de la bendición, tan pronto como desaparece la figura del Papa, arrastrada por los médicos, mosén Rella levanta un brazo y señala a su grupo la dirección que debe seguir por entre la multitud, dispuesto a abrirse paso a golpes secos de paraguas rojo a través de la densa maleza de la plaza del Vaticano. Como un solo hombre, las cincuenta mujeres y los trece varones del grupo avanzan en la dirección del paraguas. La multitud empieza a circular con desgana, como si lamentara abandonar un lugar con el que habían soñado muchas veces.

En via di Porta Angelica, una berlina de cristales ahumados avanza felinamente, gira a la derecha y se detiene en el control de via del Belvedere. Dos hombres con sendos dispositivos para sordos, gafas oscuras y cogote limpio se abalanzan, uno por cada lado, sobre las ventanillas, que bajan con elegancia, como un movimiento de párpados calculado. Se incorporan al mismo tiempo y, con una seña, dan paso al vehículo. Sin embargo, uno de ellos lo acompaña a paso vivo hasta el lugar exacto en el que debe aparcar, en via della Posta. Surge de la pared un ujier vaticano y abre la portezuela derecha de la berlina. A las puertas del Palazzo Apostolico, un guardia suizo disfrazado de genízaro finge total desinterés por el mundo que lo rodea y mira hacia delante, hacia el edificio de control, como si quisiera descubrir secretos inconfesables. Salen de la berlina unos pies pulcros, embutidos en zapatos rigurosamente negros, con hebilla de plata, y se posan delicadamente en tierra.

En conformidad con el protocolo, tal como corresponde a la festividad, se celebrará una misa en la iglesia de San Pedro del Vaticano a la que asistirá la Congregación de Ritos en pleno. En conformidad con la prudencia, todos los invitados especiales han sido citados con tres horas de antelación para evitar el menor imprevisto, porque si algo ha aprendido la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana a lo largo de los siglos ha sido a imaginar, organizar y disponer toda clase de ceremonias con el grado exacto de fastuosidad correspondiente a la importancia de cada celebración.

Vestida de negro riguroso, silueta delgada y enhiesta a pesar de sus ochenta y siete años, tocada con un sombrero discreto pero elegantísimo, espera a que su hijo y su escolta se sitúen a ambos lados. Con cierta displicencia y hastío, hace caso omiso del bullicio que se oye en la plaza, donde la gente ejerce de multitud sin saberlo. Gasull está resolviendo trámites con el cabo que salió tras el ujier.

—Dónde se ha metido Sergi —la dama lo dice mirando adelante en actitud severa, sin molestarse en modular la pregunta.

—Aquí mismo, mamá —respuesta seca de Marcel—. ¿Dónde va a estar?

Sergi se había apartado un poco y había encendido un cigarrillo previendo que allí dentro no le permitirían ni una simple calada por los siglos de los siglos.

—No lo oigo.

Si te molestaras en preguntárselo, piensa Mertxe, que no puede disimular la cara de perro que se ha colocado desde primera hora de la mañana. Pero tú jamás preguntas determinadas cosas a determinadas personas ni vuelves nunca la cabeza para buscar a alguien, porque no quieres que se te arrugue el cuello y porque son los demás quienes, al final, se dirigen a ti.

—¿Qué? —la dama a Gasull.

—Ya está. Todo arreglado.

El lote de cinco personas con el número de control 35Z traspasa las puertas del Palazzo tres horas antes del inicio de la ceremonia.

La sala de Santa Clara es espaciosa; la ilumina suavemente la luz perezosa de tres balcones que dan a un amplio patio interior, por donde circula con prisa un hombre que luce una insólita banda amarilla sobre el pecho, en diagonal; lo precede un solícito ciudadano que no va vestido de gala y que señala una puerta estirando el brazo a medias. Más allá de los balcones, un hemisferio inmenso y oscuro muestra lo que la humanidad sabía sobre la Tierra en el siglo XVII. Y a su lado, un piano de cola, inesperado en la sala, parece velar pensativamente, como todos los instrumentos musicales cuando enmudecen.

El encargado de protocolo, enjuto de carnes y ataviado de negro, como la dama, sacerdote probablemente, murmurando en italiano a sabiendas de que no lo entienden, les dice que pueden sentarse, que están en su casa, que ahora es sólo cuestión de esperar y que tras la puerta de al lado del piano tienen a su entera disposición una stanza da bagno. No han terminado de aposentarse, cuando entra una mujer de edad mediana, probablemente monja, empujando un carrito repleto de antipasti y bebidas estrictamente no alcohólicas, y el hombre enjuto susurra a Gasull que retirarán el carrito una hora antes del acto, ya sabe usted por qué.

La dama se sienta en un sofá ancho, con las piernas juntas, dirige los ojos al fondo de la sala, como mirando, y espera que la imiten todos los demás. En su fuero interno está muy tensa, tanto como puede soportar su débil cuerpo, pero no se permite que su hijo, su ex nuera, el indiferente de su nieto, que mata el tiempo al lado de los balcones, ni el abogado Gasull sospechen lo nerviosa que está, casi angustiada, sentada en un cómodo sofá, en la espaciosa estancia de Santa Clara, en el Palazzo Apostolico del Vaticano. La dama sabe que a partir de hoy puede morir en paz. Se lleva una mano al pecho y toca una crucecita que lleva colgada al cuello. Sabe que hoy culminan sesenta años de angustia y es incapaz de reconocer que, para ella, tal vez habría sido mejor vivir otra vida.

El día en que relegaron su nombre al olvido salió muy poca gente a la calle. Tampoco habría salido más aunque no hubiera llovido, porque casi todos optaron por fingir indiferencia, aunque, desde una ventana discreta o desde la cerca de un huerto, siguieron el acto y recordaron la abundancia de lágrimas. El alcalde había decidido celebrar la ceremonia pese a la lluvia; no dijo que el verdadero motivo de semejante arrebato de voluntad política era que había quedado a las dos en Sort con un cliente y que se le hacía la boca agua sólo de pensar en el arroz caldoso que les aguardaba en Casa Rendé. Pero, como buen Bringué, quería dejar constancia ante todo el pueblo, incluidos los de casa Gravat[2], de que el acto se llevaría a cabo aunque cayeran chuzos de punta. Así pues, asistieron al cambio el alcalde, los concejales, el secretario y dos voluntariosos turistas extraviados —que, protegidos con sendos impermeables relucientes y aun si saber lo que se cocía allí, no dejaron de fotografiar las singulares costumbres de los habitantes de la alta montaña—, además de Serrallac, por imprescindible, y la Báscones, aunque nadie entendió qué pintaba ella en ese acto, por el amor de Dios. Frenocolopexia. Jaume Serrallac había tallado cuatro magníficas placas de mármol gris claro con letras negras de una elegancia digna de calles más distinguidas, paredes más enteras y un pueblo más terminado. La de «Carrer President Francesc Macià» sustituiría a la de «Calle Generalísimo Franco». La de «Carrer Major» taparía la de «Calle José Antonio», la Plaça Major dejaría de ser la Plaza de España y el Carrer del Mig ocuparía el lugar de la Calle Falangista Fontelles. Puesto que todo estaba preparado, los agujeros, en su sitio, y Serrallac podía hacerlo con los ojos cerrados, porque el negocio estaba activísimo debido a los frecuentes cambios de rotulado tras la muerte de la dictadura, fue todo coser y cantar. Una placa, la del Falangista Fontelles, se resistió a salir de su sitio y tuvo que destrozarla a mazazos en la misma pared. Después, tiró los trocitos de historia triste al contenedor de enfrente de ca de Batalla. Los fragmentos del falangista Fontelles profirieron un grito mudo e impotente, al cual se sumó un gemido casi inaudible que exhaló en el soportal de casa Gravat una silueta rígida e inmóvil, aferrada a la barandilla, y que nadie percibió, excepto los gatos. Desde lo alto de la Rasa, convenientemente abrigadas, siguieron la ceremonia dos mujeres mayores, una de ellas, anciana. Tras asegurarse de que Serrallac había hecho pedazos la antigua placa, bajaron del brazo por el Carrer del Mig, lentamente, mirando las fachadas, las ventanas, las puertas, y haciendo de vez en cuando un comentario breve, íntimo, tal vez para disimular la turbación de saberse observadas desde el interior de las casas por muchos ojos que, con la misma impunidad, habían espiado la ceremonia del cambio de placas de sus respectivas calles. Cuando llegaron al contenedor, se asomaron al interior como si quisieran constatar algo. El grupo de autoridades ya se alejaba por Francesc Macià en dirección a la plaça Major para efectuar el último cambio programado; allí tenía previsto el señor alcalde pronunciar cuatro palabras a propósito del espíritu de reconciliación que animaba la iniciativa de reponer los nombres históricos. A partir de ese momento, restablecido el silencio habitual de ese trecho de calle, ningún habitante de Torena volvió a pensar en Oriol, y todas las casas respiraron de alivio al ver desaparecer por fin uno de los símbolos que más avivaba la discordia. Nadie, menos la sombra que en el soportal de casa Gravat se limpiaba las gafas pensando ya veréis vosotros quién ríe el último, nadie volvió a acordarse de Oriol Fontelles, hasta que, al cabo de veinticuatro años, para adecentar un poco más el pueblo con vistas al siglo veintiuno, se empezó a hablar del derribo del edificio solitario e inútil de la escuela antigua.

Como era de esperar, la directora de la escuela de Sort encargó a Tina Bros que se desplazara a Torena a meter oficialmente la nariz en las pertenencias del edificio de la escuela antigua, porque estaban pensando en una exposición sobre la evolución del material escolar y seguro que en el pequeño edificio encontraba algún hallazgo. Material escolar antiguo y cosas por el estilo. Puesto que, por otra parte, estaba preparando el libro, la nombraron investigadora oficial de la escuela. Es decir, aunque Tina tenía otros asuntos en mente, muy a su pesar y por segunda vez en tres días tuvo que volver a Torena en su insólito doscaballos rojo. No podía saber que aparcaba al pie de la placa que veinticuatro años antes había restituido el nombre original al Carrer del Mig. Pidió las llaves de la escuela en el Ayuntamiento, le dijeron que no las tenían porque los obreros ya estaban trabajando allí y, cuando llegó al edificio, el último del pueblo por el camino de la collada del Triador, vio que habían empezado a desmontar el empizarrado retirando las lajas de una en una. Sin pensarlo dos veces, cogió la máquina pequeña, la del carrete sensible, y, aprovechando la claridad vacilante del crepúsculo, sacó tres instantáneas del edificio. En ninguna encuadró a los obreros, encaramados en la techumbre. A lo mejor un par de ellas servían para el libro. A lo mejor. Afortunadamente, habían iniciado el derribo por la parte de los lavabos. Le dio tiempo a registrar los dos armarios del aula, a pringarse las manos de polvo añejo, negro y roñoso; sentenció papelotes caducos, indultó una docena de libros fundamentados en pedagogía prehistórica, aunque, para la exposición, no dejaban de tener su encanto, y oyó retumbar la maza de los obreros, la que condenaría el edificio a la nada. Todo el material rescatado cupo holgadamente en la caja de cartón que, a tal efecto, había traído de Sort. Se quedó un largo rato con los ojos muy abiertos, mirando a lo lejos por la ventana, pensando si lo que se proponía hacer cuando terminara en la escuela no sería atentar contra su propia dignidad. Seguramente sí; pero Jordi no le había dejado otra salida. Dos minutos más con la boca abierta; ninguna otra salida. Por qué sería Jordi así; por qué sería Arnau así, dios. Por qué nunca se hablaba de nada en casa, por qué eran tan obstinados, por qué se alejaba Arnau cada vez más, hasta el extremo de ausentarse de casa varios días, y sólo dejaba caer vaguedades sobre con quién andaba. Estuvo un buen rato dando vueltas a esos pensamientos amargos y después suspiró, bajó la vista y aterrizó de nuevo en la escuela vacía de Torena. Hizo un esfuerzo por dejar de pensar en ellos unos momentos, sobre todo en Jordi. Entonces se le ocurrió abrir los cajones de la mesa de la maestra. En el primero, aparte de un torrente de recuerdos invisibles que huyeron al abrirlo, todavía quedaban unas virutas de un lapicero al que algún día alguien sacó punta. En los otros dos no quedaba nada, ni recuerdos siquiera. Al otro lado de los sucios cristales, el día declinaba perezosamente y de repente se dio cuenta de que hacía mucho rato que no se oían mazazos.

En la pizarra del aula había una tiza gastada. La cogió y no pudo resistirse al impulso de probarla; con buena letra de maestra escribió la fecha: dimecres, 13 de desembre de 2001. Y se volvió como si hubiera niños sentados en los pupitres carcomidos y fuera a anunciarles el programa del día. Pero se quedó con la boca abierta, porque enfrente, sujetando la puerta del aula, un obrero mal afeitado, con un cigarrillo en la boca, una caja de puros en una mano y una lámpara de camping gas en la otra, también se había quedado con la boca abierta. Fue el primero en reaccionar:

—Señorita… Nosotros nos largamos, que ya no se ve. ¿La llave la devuelve usted?

Lámpara en mano, se acercó con la luz y un manojo de llaves colgado de los vaqueros, blancos de polvo; Tina tuvo la sensación de que era un niño que iba a entregarle el cuaderno, y ella, la maestra de esa escuela de toda la vida. El obrero dejó la caja de puros encima de la mesa.

—Esto estaba detrás de la pizarra.

—¿De esta pizarra?

El obrero se acercó a la pizarra y, aunque parecía estar empotrada en la pared, la corrió lateralmente; con un gemido de dolor, el artilugio se desplazó un par de palmos hacia un lado y quedó al descubierto un pequeño nicho oscuro. El hombre acercó la lámpara.

—Ahí dentro.

—Como el tesoro de un pirata.

El obrero corrió de nuevo la pizarra y la dejó en su sitio.

—Son cuadernos de chiquillos —dijo. Y dio dos golpecitos a la caja. Era una caja de puros bien conservada, atada con un cordón de color negro.

—¿Puedo llevármela?

—Iba a tirarla.

—¿Me presta el camping gas?

—Como se quede aquí, se va a congelar de frío —le advirtió el hombre mientras le daba la lámpara.

—Me he abrigado bien. —Por la lámpara—: Gracias.

—Cuando salga, cierre con llave y deje la bombona a la puerta, así la encontraremos mañana.

—¿Cuánto van a tardar en derribar esto?

—Mañana mismo lo rematamos todo. Hoy no hemos hecho más que prepararlo. Es un derribo muy fácil.

Y se despidió al estilo de los marines, llevándose desganadamente un dedo a la sien. Cerró de golpe y la charla de la cuadrilla se fue desvaneciendo por la ventana sucia, hasta que el silencio se hizo tan grande que poco faltó para que se oyera toser a Elvira Lluís, una niña que se sentaba en la primera fila y que había sucumbido a la tisis hacía cincuenta y seis años. Tina miró alrededor. La lámpara regalaba sombras nuevas, desconocidas. Es un derribo muy fácil, pensó. ¿Cuántas generaciones de niños habrán aprendido a leer y escribir aquí?, pensó. Y todo será derruido en un día, suspiró.

Volvió a la mesa y comprobó que el obrero tenía más razón que un santo: el aula era un congelador. Y la luz del día, dimitiendo a toda prisa. Dejó la lámpara encima de la mesa del maestro y pensó en el tesoro del pirata. Imagínate que hubieran derribado la escuela con los diamantes dentro, pensó… Desató el cordón negro y levantó la tapa: los diamantes eran cuadernos de color azul claro o verde claro, no se distinguía bien, con la palabra «Cuaderno» escrita en diagonal, en bastadilla negra de imprenta. Cuadernos de niños. Dos, tres, cuatro en total. Qué lástima que no sean diamantes, suspiró. Otra vez el pinchacito, puntual, como de costumbre.

Abrió uno: inmediatamente le llamó la atención la letra ordenada, armoniosa, de lectura fácil, que llenaba todas las páginas de arriba abajo. Y de vez en cuando, una ilustración. Lo mismo en los tres cuadernos restantes. En el primero, un rostro. Ella no lo sabía, pero era un autorretrato que se había hecho Oriol en el espejo del lavabo de los niños. Un hombre de mirada triste. En el segundo, una casa con un letrero debajo: «Casa Gravat». En el tercero, a ver…, una iglesia. La iglesia de San Pere de Torena. Y un perro que parecía un springer spaniel con la mirada más melancólica que Tina había visto en su vida, y que probablemente se llamaba Aquil·les. Y en el último cuaderno, un esbozo de una mujer mil veces modificado y corregido, sin terminar: faltaban los labios y tenía los ojos vacíos, como las estatuas mortuorias de mármol que vendía Serrallac en su taller. Se sentó y se dio cuenta de que el aliento se condensaba en el aire, como una nube, como si quisiera ocultar el descubrimiento de los cuatro cuadernos. ¿Dónde había oído ese nombre? Hacía muy poco, sí. Como si acabaran de decirle algo de esa persona.

Tina Bros se puso a leer con curiosidad, sin darse cuenta, sin sospechar lo que se le venía encima. Empezó en la primera página del primer cuaderno, a partir del encabezamiento, que decía querida hija mía, no sé cómo te llamas pero sé que existes porque he visto una manita tuya, pequeña y tierna. Me gustaría que cuando fueras mayor alguien te entregara estas líneas, porque quiero que las leas… Me asusta lo que puedan contarte de mí, sobre todo tu madre.

Hacia las ocho y media de la tarde, cuando la luz de la bombona daba señales de entrar en la fase final, levantó la cabeza de repente, como volviendo de otro mundo. Estaba congelada, había sido una imprudencia quedarse en el aula. Se estremeció de frío. Cerró la blanda tapa del último cuaderno y exhaló lentamente, como si hubiera contenido la respiración durante la lectura. Le pareció que los cuadernos no servirían para la exposición que quería hacer Maite. Los guardó de nuevo en la caja de habanos, atada con el cordón negro, metió la caja en el bolsillo grande del anorak y se dispuso a abandonar la escuela en la que ahora le parecía haber vivido más de cincuenta años.

Dejó la lámpara donde le había indicado el obrero marine, fue al Ayuntamiento a devolver la llave y luego siguió andando hasta la placa de mármol que informaba de que esa calle era el Carrer del Mig. El doscaballos la esperaba fielmente, cubierto por una fina capa de nieve virgen que lo protegía de la melancolía de su dueña.

En el camino de vuelta, la carretera de Sort estaba muy solitaria y fría. No quiso pararse a poner las cadenas, de manera que avanzó lentamente, al ritmo de su pensamiento, entumecido tanto por el frío y las páginas que había leído como por la perspectiva de lo que quedaba de noche. En un viejo muro de contención de tierras, en la curva del Pendís, en el límite del término de Torena, una pintada de estética radical denunciaba la tala de árboles que, para prolongar una pista, se llevaba a cabo en la Tuca Negra. No encontró a nadie en la escuela. Dejó la caja de cartón en el despacho de Maite con una nota explicativa y huyó como alma que lleva el diablo porque siempre le había dado miedo andar sola por los pasillos del edificio cuando estaban oscuros y solitarios…, como si los fantasmas pudieran medrar, con el frío que hacía. El doscaballos la llevó hasta el lejano hostal sin contratiempos. Allí todavía no había nevado, aunque estaba más al norte. La caja de puros con los cuatro cuadernos seguía en el asiento del copiloto. No quiso quedarse en el aparcamiento del hostal por prudencia y prefirió aparcar el coche en la carretera solitaria, arrimado al arcén, apagó las luces y el motor y se quedó inmóvil mirando fijamente hacia la puerta iluminada del establecimiento. Como si la nieve hubiera esperado hasta ese momento, empezaron a caer copos prudente y silenciosamente y Tina palpó el asiento de al lado para comprobar si la caja de puros estaba en su sitio. No supo percibir el suave rumor de los copos al depositarse sobre las cosas.

Hacía frío, salió un par de veces a limpiar el parabrisas, no perdió de vista la puerta del hostal y prefirió no poner en marcha la calefacción del coche porque, con tanto silencio mágico, de bombonera forrada de terciopelo, hasta el río corría sin ruido, y el petardeo del motor alertaría a Jordi de su presencia.

La última vez que salió del coche para dar unas patadas contra el suelo, quitó el hielo del parabrisas con una rasqueta y tapó la matrícula con nieve nueva del camino. Una cosa era reconocer que ponía su dignidad en entredicho y otra muy distinta, que lo supiesen los demás. Tenía la nariz helada.

Cuando se metió de nuevo en el coche sin haber dejado de mirar la puerta iluminada del hostal, por la que sólo habían salido dos personas desconocidas en todo ese tiempo, tocó suavemente la caja de puros con una mano enguantada.

—¿Qué has dicho?

—Lo has oído perfectamente.

Con la boca abierta de sorpresa, o tal vez de espanto, Rosa notó que el corazón se le desbocaba. La invadió un mareo profundo y volvió a la mecedora. Susurró:

—¿Por qué?

—Aquí todo el mundo corre peligro.

—No, quien corre peligro es ese niño.

—Hago todo lo que puedo.

—Ni de lejos, vamos. Vete a hablar con la señora Vilabrú.

—¿Por qué?

—¿Acaso no te encanta ir a verla? —Con intención dañina—: ¿No se te cae la baba cada vez que la ves? Que si tiene una cara muy plástica, que si tiene unos ojos muy difíciles…

—Pero ¿qué dices?

Como si no hubiera insinuado nada, Rosa miró por la ventana y dijo con voz cansada sólo te hace caso a ti, en todo el pueblo.

—La señora no puede hacer nada.

—En este pueblo sólo se hace lo que ella dice.

—Qué más quisiéramos.

Rosa miró a Oriol escrutándole los ojos como si pudiera descubrir los secretos que se decían la señora y él siempre que estaban juntos. Oriol se disponía a replicar cuando sonaron las campanas que anunciaban la hora del Ángelus. Guardaron silencio como si alguna vez hubieran rezado, aunque sólo fuera un día de invierno tan crudo como ése. Y antes de que las campanas enmudeciesen, Rosa explotó.

—Si no lo resuelves, vuelvo a Barcelona.

—No puedes abandonarme.

—Eres un cobarde.

—Sí, soy un cobarde.

Rosa se llevó la mano al vientre instintivamente y dijo con voz cansada no quiero que nuestra hija sepa que su padre es cobarde y fascista.

—No soy fascista.

—¿Qué diferencia hay entre el hijo de puta del alcalde y tú?

—¡No grites, que se oye todo!

—Él lo hace y tú lo consientes.

—Oye, yo no soy más que el maestro del pueblo.

—Podrías manejar al alcalde a tu antojo.

—Imposible. Además, tengo miedo. Ese hombre me intimida.

—Tienes que impedir lo de Ventureta.

—No puedo. Te lo juro, no me hace caso.

Rosa lo miró a los ojos por última vez. Se volvió de espaldas, tocó levemente la mecedora y se puso a mirar por la ventana. Era una manera de decirle adiós mientras pensaba cómo es posible que pasen estas cosas, mientras maldecía el día en que se nos ocurrió aceptar la plaza de un pueblo tan bonito que, según la enciclopedia, tenía un censo considerable de ganado bovino y ovino y será estupendo para nosotros, porque nos dará tiempo a leer y a querernos, que buena falta nos hace. Y, después de dar muchas vueltas al asunto, dijo no se hable más, Oriol: nos vamos a Torena. Y ahora, la masa de los canelones de San Esteban estaba enfriándose en la mesa. Ni ese día ni nunca tenía que haber hecho la masa para los canelones, no podía ser Navidad ni dentro de cuatro días ni nunca, porque sólo de pensar en el pobre niño se le cerraba a uno el estómago.

Oriol la miró a la nuca. Apretó los dientes de rabia y salió de casa dando un portazo. Inmediatamente volvió a abrir, como si se le hubiera olvidado algo. Se quedó plantado, sin soltar el tirador, haciendo un esfuerzo por dominarse. Rosa seguía con los ojos fijos en la calle, aunque en realidad no veía nada, porque las lágrimas borraban la vista imponente del valle de Àssua que se dominaba desde la ventana. Oriol cogió la pelliza y la gorra y salió de nuevo.

En sólo ocho meses de ejercer de maestro en Torena, Oriol había cambiado como de la noche al día. Con la ilusión que les hizo llegar al pueblo, ella, embarazada de muy poco tiempo; perplejos todavía porque le hubieran concedido la plaza a él sin ser ex combatiente, ni haber hecho el servicio militar, ni haber ido al frente por culpa del estómago; asombrados todavía, porque creían que todas las plazas serían para maestros de fuera que llevaran el carnet de la Falange en la boca o el pedigrí de haber luchado contra la República pegado al fino bigote; admirados todavía, porque eran tan ingenuos que no se daban cuenta de que ni Dios quería la plaza de la escuela de Torena, porque Dios nació en un pesebre, de acuerdo, pero fue a la escuela en Nazaret donde, al menos, había niños y niñas separados y no todos eran hijos de campesinos, sino que algunos eran hijos de carpinteros, y tenían un patio digno de tal nombre y las paredes pintadas como Dios manda.

Miraba por la ventana pero no veía la plaza. Oriol había cambiado por culpa de Valentí Targa, que empezó a abrumarlo y adularlo desde el primer día, que los miró desafiadoramente en la plaza, plantado en jarras, en cuanto se bajaron del taxi con la ilusión en los ojos y la vajilla desportillada en el capacho…, y el retrato que le había hecho Oriol, bien empaquetado. Rosa no supo prever el peligro; hacía ya tres meses que no abrían la boca en Torena, ni una sola vez, aunque sabían que, de cuando en cuando, unos coches negros se llevaban a la fuerza a algunos hombres llorosos al bancal de Sebastià, hombres que después desaparecían, mudos, secas las lágrimas para siempre, en camiones de ganado. Valentí Targa también la había transformado a ella, le había tapado la boca. Se había callado más de la cuenta. Hasta hoy, cuando Oriol, al volver del Ayuntamiento, adonde había ido a requerimiento del maldito Targa, le dijo sin mirarla a los ojos que era conveniente que se apuntara a la Falange, y ella, frente al horno, se quedó boquiabierta, sin palabras, pensando que quizá lo había entendido mal o que se lo decía en broma. Pero no; siguió sin mirarla a los ojos, en silencio, como esperando su reacción. Rosa posó la bandeja de la masa de los canalones encima del salvamanteles, se acercó a la mecedora con dificultad, con la tripa por delante, como poniendo distancia entre su hija y su marido, y dijo ¿qué has dicho?

—Lo has oído perfectamente.

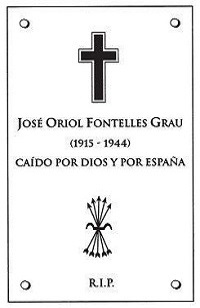

José Oriol Fontelles Grau, caído por Dios y por España. Ahora Tina sabía de qué le sonaba. Hacía una semana, cuando todavía era feliz, había ido a recorrer los cementerios del valle de Àssua, porque quería dedicar un apartado del libro a las moradas de los muertos. El cementerio de Torena parecía de cinco estrellas, en comparación con los de los demás pueblos. En vez de distorsionar la imagen con objetivos de ampliación, prefirió encuadrar desde lejos. En el centro de la foto quedaría un monumento muy deteriorado, flanqueado por sendas hileras de tumbas a ras de suelo, la mayoría con cruces de hierro oxidado, y alguna, de mármol. Al fondo, semioculta por el monumento, otra hilera de tumbas contra la pared del norte, el lado por el que llegaban el enemigo y el viento helado. Y el mausoleo de la familia rica a mano izquierda, limpio y cuidado.

Clic. Un verderón quedó aprisionado en la instantánea en el momento en que levantaba el vuelo, en el aire, a la derecha del erosionado monumento. Tina no se dio cuenta; o tal vez sí, como suele suceder a muchos fotógrafos, que, a pesar de percibir el conjunto de lo que acontece en el encuadre, esperan con ilusión que el revelado les depare algo inesperado.

Poco a poco, en el papel blanco, ahogado en un mundo de atmósfera roja, empezaron a germinar formas extrañas que iban fijándose desvaídamente al principio, con mayor consistencia después. Ayudándose de unas pinzas, movió el papel dentro del líquido y las formas se transformaron en imágenes cada vez más precisas. Muy buen encuadre fue lo primero que pensó. Sacó el papel de la cubeta de revelado con las pinzas y la colgó en el tendedero junto a las veinte instantáneas del carrete número tres, 5, XII, 2001, cementerio de Torena. Un encuadre muy bueno, sí.

Cuando examinó el resultado de la sesión vio que todo había salido según las previsiones, sin sorpresas. Fue entonces cuando se fijó en el verderón que alzaba el vuelo, inmovilizado en la última fotografía, la del monumento deteriorado. No lo recordaba. Ahí va. Qué…, no sé…, poético. Lo miró con la lupa. Sí, un verderón, con las alas hacia abajo, en pleno esfuerzo de despegue. Llevaba un gusano en el pico. No. Era una manchita del revelado. No: un dibujo del relieve de la tumba que salía al fondo de la imagen; el pájaro sólo pasaba por delante, lo demás era ilusión óptica. Un dibujo del relieve de la lápida. Entonces se fijó en la lápida. Aunque estaba a ras de suelo, al fondo de la imagen, salió perfectamente enfocada porque había obturado el objetivo lo suficiente. El verderón y la lápida sesgada, nítidos. La composición tal vez pecaba un poco de académica, demasiado plana. Se le ocurrió pensar que el verderón era una pluma y el pico, el plumín que escribía las palabras cinceladas en la lápida. El verderón había escrito José Oriol Fontelles Grau (1915–1944), caído por Dios y por España. Y también había dibujado el yugo y las flechas fascistas. Lo que parecía el gusanillo que se llevaba el pájaro al nido era la punta de una flecha.

Después dejó la lupa en la mesa y se frotó los ojos. Seguramente esa foto, la última del carrete, podría ser la primera del libro, en blanco y negro, para insinuar el paso del tiempo y esas cosas.

Todavía tocaba con la mano enguantada la caja de puros que contenía los cuadernos de Oriol Fontelles; pensando en ellos había logrado olvidar unos momentos por qué montaba guardia frente a la puerta iluminada del hostal de Ainet, mientras la nieve volvía a cubrir el parabrisas delantero. Los copos le parecieron estrellas que caían, cansadas de sostenerse inútilmente en el cielo, decepcionadas al pensar que su luz tardaba siglos en llegar a la pupila de los ojos de los seres queridos. ¿Hay seres queridos en el mundo? En fin, yo quiero a Arnau, pero él no se deja querer, siempre tan callado, siempre en sus cosas, como si no quisiera ver estrellas, igual que Jordi. Los hombres de casa no quieren ver estrellas. Cuando se disponía a salir para limpiar el parabrisas captó un movimiento en la entrada del establecimiento. Salía alguien. Jordi. Era Jordi. A muchos kilómetros de casa, su Jordi salía del hostal de Ainet y miraba a ambos lados mientras se ponía la gorra. No se fijó en un doscaballos rojo, parado a un lado de la carretera, entre las sombras. Dio media vuelta y tendió el brazo hacia el interior. Tuvo celos de ese gesto. Muchos más que al ver salir a continuación a una mujer casi tan alta como él, envuelta en un anorak que no permitía identificarla. Con ese gesto, Jordi no sólo acogía a la mujer, sino la vida entera de la mujer. Un gesto de acogida que era al mismo tiempo una bofetada a ella, que se estaba helando en el coche sólo para constatar lo que temía de antemano.

Entonces reaccionó. Sacó la cámara, se apoyó en el volante para fijarla, mucha apertura, poca velocidad y disparó. Dos, tres instantáneas. Cuatro, cinco. Y ahora, con el teleobjetivo: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis… Dejó de disparar, pensó en sí misma y se vio como una vulgar paparazza. Fue la primera vez que se le heló una lágrima en la mejilla.

El Excelentísimo Señor Don Nazario Prats, calvo, bigote recortado, sudor en la frente y en la camiseta, y además Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, se turbó. Quien no se turbe en presencia de la señora es que no es humano. El simple hecho de oler el perfume tan personal que usaba era para él señal de peligro; le despertaba el recuerdo de su voz aterciopelada dándole órdenes al oído durante el entierro como si ignorase que el Gobernador Civil era él, extorsionándolo como si no supiera que era Jefe Provincial del Movimiento, con todas las prerrogativas del cargo; sin embargo, ella no le tenía la menor consideración; estaba dispuesta a escatimarle beneficios legítimos con una frialdad digna de, de, de Stalin. Así, como suena. Con una actitud amable, por si las fotos, se puso a mirar al vástago del añorado camarada Santiago Vilabrú, que se deslizaba pista abajo, al parecer con buen estilo, en dirección al lugar en el que tres subdelegados, seis alcaldes, la puta señora viuda y él, además de tres autocares de aplaudidores del mismo valle de Àssua, del de Caregue y del Batlliu, asistían a la inauguración de la pista de esquí de la Tuca, que implanta el espíritu innovador, bautiza las iniciativas valientes y clava una pica en el Flandes del futuro. Y los tres autocares aplaudieron con fervor profesional, porque no entendieron nada y, por lo tanto, debía de ser una cosa muy importante. Marcel Vilabrú, el esquiador solista, había iniciado el descenso en la cota dos mil trescientos enarbolando aparentemente una bandera española, aunque en realidad la llevaba firmemente sujeta a la espalda y oía el batir del paño fuego y oro, que ofrecía resistencia, mientras los esquíes difundían un murmullo delicioso, compuesto de intimidad y de silencio, al deslizarse cuesta abajo describiendo las curvas pactadas de antemano con Quique y ensayadas treinta veces para que todo saliera a la perfección, no fuera a ser que, por culpa de un mal movimiento, diera al traste con la bandera y el espectáculo y se estampara de morros contra la nieve virgen que estrenaba oficialmente con el épico descenso. Muy bien, Jacinto, así me gusta.

Con la sonrisa puesta, el Excelentísimo Señor Don Nazario Prats seguía el descenso del chico y de vez en cuando miraba de reojo a su enemiga, por si ponía cara de aburrimiento, de fastidio o de cualquier cosa que pudiera darle ocasión de hacer un comentario a un ministro sólo para fastidiarle a él. A un ministro o a los camaradas de la Falange. No, la señora viuda estaba pendiente de su querido hijo y contemplaba con orgullo el silencioso palpitar bicolor (el batir no llegaba hasta las autoridades) del descenso, que las cámaras del No–Do inmortalizaban resumiendo los colores en blanco y al negro.

—Trece añitos y ya ven cómo esquía —dijo sin dirigirse a nadie en particular, para que lo oyera todo el mundo, para que lo oyera ella.

Nadie respondió y de pronto le sudaron las manos, como siempre que se irritaba. No respondió ni ella, que podía haber tenido el detalle de mostrar un poco de amabilidad. Está claro que le gusta tocarme las narices.

El gobernador echó un vistazo al flanco izquierdo: el padre August Vilabrú —bueno, canónigo o algo así—, indefinido, avejentado y silencioso, también seguía con atención la bajada de Marcel Vilabrú. Bueno, con orgullo, como si fuera el padre del chico. El gobernador lo ignoraba, pero el canónigo tenía todo el derecho a considerarse al menos el padre de la madre del chico, porque cuando Elisenda cumplió cinco añitos, advirtió a sus padres Anselm, Pilar, esta niña es excepcional. ¿Y Josep? Josep (pobre Josep, que en gloria esté) es normalito, pero Elisenda tiene una inteligencia fuera de lo común, y capacidad para entender las cosas en su totalidad, y… Pues ¿sabes lo que te digo? Lástima que sea niña. Tú siempre tan galante. No quiero que discutáis ahora por mi culpa, pero esta niña es un diamante, Anselm, Pilar, caramba: tenéis una hija que es un diamante; sería un honor pulirla y sacarle todo el brillo. Pero Anselm Vilabrú no hacía otra cosa que dar guerra en cualquier frente, y Pilar, aunque todavía no se sabía, se dedicaba a coquetear todas las horas del día, de manera que no prestaron mucha atención a la proposición de August. En realidad, hicieron caso omiso: tanto su hermano como su cuñada creían en la incapacidad natural de los matemáticos para entenderse con las personas, máxime si además eran sacerdotes. Entonces el padre August, agarrando al toro por los cuernos, matriculó a la niña en el internado de las teresianas de Barcelona, porque siempre había comulgado con la espiritualidad del venerable padre Enric d’Ossó, a quien tendrían que ascender a los altares algún día. Habló con la madre Venància y se ganó su complicidad en la causa de la necesaria educación, porque, aunque provenga de tan buena familia, no le prestan suficiente atención. La madre Venància lo entendió. Sabía el motivo por el que el padre August Vilabrú recurría a ella: porque era la encarnación de la exigencia en las teresianas. El paso por el monasterio de la Ràpita en tiempos de la abadesa Dorotea, fugaz pero provechoso, le aguzó el sentido del deber y le instiló en el tuétano un lema que giraba en torno a la idea de que, cuando una persona posee la verdad, contrae la obligación de no dejar nunca de hacer lo que debe si cree que es su deber. Diez en aritmética, diez en gramática, diez en latín, diez en ciencias naturales, diez en religión. Más que un diamante, padre August, esta niña es más que un diamante.

Muy bien, Jacinto. Así me gusta.

Cuando el heroico aventurero llegó abajo, se deshizo de la bandera, la agarró por el asta y la clavó en la nieve como si hubiera llegado al Polo Norte geográfico; la clavó en el lugar acordado con Quique y con un tal Matanzas, que era el plomazo oficial de protocolo de gobernación. Las autoridades y los autocares aplaudieron el acto, tan masculino, de clavar objetos en nieves vírgenes. A continuación, treinta esquiadores descendieron haciendo eslalon entre sí, dibujando una trenza ladera abajo que seguía el rastro del abanderado, y las autoridades y los autocares volvieron a aplaudir. Don Nazario Prats giró cuarenta y cinco grados sobre sí mismo y, a la altura de la nariz, se encontró con una bandeja plateada en la que había una almohadillita roja sobre la que reposaban unas tijeras de inaugurar. Las cogió e instintivamente las levantó en el aire como si fuera a cometer un disparate. Onésimo Redondo en persona le había confesado un atardecer que las ideas geniales provienen de la improvisación intuitiva, o no son tales. Y así, en ese momento tuvo una idea genial y, sin pensarlo dos veces, ofreció la herramienta a la viuda Vilabrú.

Toma, puta, y ojalá pudiera agujerearte el cuello con estas tijeras. Puta, puta, puta, puta.

—Quién mejor que usted, señora, para ayudarme a declarar inaugurada la estación de esquí de la Tuca Negra.

La señora Vilabrú conocía los derechos que la asistían y no se hizo de rogar ni ayudó a cortar, sino que cortó ella sola la cinta bicolor que impedía dar un paso a las autoridades en dirección al telesilla y a la encantadora casita suiza, en la que se serviría, según les habían prometido, café muy caliente con gotas de lo que quisieran. Autoridades y autocares aplaudieron el corte, vieron a la señora, Elisenda Vilabrú de casa Gravat, depositar las tijeras en la almohadilla y, acompañada por la autoridad, ponerse en movimiento hacia el chalet que sería la sede social de la Tuca Negra. Sólo las autoridades traspasaron la línea de la inauguración, ahora invisible, porque la gente de los autocares, que había vivido toda la vida entre nieve, jamás se había calzado unos esquíes; bastante tenían que hacer en invierno, entre componer y reparar los aperos, afilar las guadañas, ajustar los ejes y las ruedas de los carros, engrasar la maquinaria, tapar grietas, cambiar lajas rotas del empizarrado si la nieve no lo impedía, atender al ganado y quedarse con la mirada perdida en la lejanía, soñando con otra vida imposible. Sólo las autoridades y Jacinto Mas, que no pidió permiso a nadie, pero nunca se alejaba de la señora, no por temor a un posible atentado, sino porque su vida, la cicatriz de la cara y el futuro cobraban sentido cuando la señora lo miraba y le decía con los ojos muy bien, Jacinto, así me gusta.

El padre August Vilabrú bendijo la sede social (paredes de madera barnizada, trofeos inventados expuestos en la pared, grandes ventanales que daban a las pistas), expulsó a los malos espíritus con agua bendita, murmuró un asperges me y deseó, con palabras que nadie entendía, que ese local irradiase el bien por siempre. Aunque pocos años después sucedió lo de Quique y Marcel en las duchas. Aunque las benditas paredes tuvieron que soportar resignadamente las maldiciones y blasfemias del odio que Quique llegó a acumular. Aunque en la sede social de la Tuca Negra se urdían alrededor de treinta adulterios por temporada, incluso cuarenta si hacía un tiempo excepcional; aunque la mayoría de los futuros clientes asiduos eran personas educadísimas, pero sin ningún escrúpulo. Cómo iba a saberlo el padre August Vilabrú. Él se limitó a bendecir todas las instalaciones en general con la tranquilidad que procura la ignorancia; no así Bibiana, que conocía el futuro de las cosas y el de las personas.

Las autoridades que entraron en el recinto bendecido tuvieron ocasión de ver por los ventanales, como si participasen en un hechizo, a la treintena de esquiadores y esquiadoras sonrientes, de dentadura perfecta, piel sana y buenos equipos, que surgió de las entrañas de la nieve charlando entre sí de manera estudiadísimamente despreocupada, mirando de reojo hacia la cámara del No–Do, aunque se lo habían prohibido, y aguardando su turno en el telesilla como si las instalaciones recién inauguradas estuvieran ya hechas al trajín de la distinguida clientela que llegaría a espuertas por la nueva pista asfaltada de acceso, la ele ciento veintinueve, que habían trazado desde la comarcal ele mil trescientos diecisiete. Y todo esto se debe, concluía la voz nasal del locutor al final del reportaje, a la iniciativa emprendedora de unos empresarios de la localidad y al apoyo decisivo de las autoridades provinciales, que desean convertir esos idílicos parajes en un centro de atracción para los selectos amantes del incipiente deporte blanco. El locutor no se acordó de puntualizar que los empresarios locales era un eufemismo, porque el setenta por ciento del capital era sueco, a pesar de los ascos que hacían los escandinavos a la dictadura. El treinta por ciento restante lo acaparaba la señora Elisenda Vilabrú, viuda de Vilabrú, única descendiente y heredera universal de la fortuna tricentenaria de la familia Vilabrú de casa Gravat, y heredera también de la fortuna personal, nada despreciable, del difunto Santiago Vilabrú. Los empresarios locales se resumían en ella sola, porque todos los posibles inversores habían fruncido el ceño so pretexto de que con la estación de la Molina era más que suficiente y que la Tuca Negra no tenía futuro. Y en el siguiente reportaje, Franco inauguraba otro pantano, el tercero del año mil novecientos cincuenta y siete y decimonoveno de la victoria.

El gobernador tomaba un café aderezado con coñac y fumaba un purito maloliente sonriendo para sus adentros y fingiendo que miraba la nieve por la ventana, cuando en realidad estaba comiéndose con los ojos, ávida, masoquista y arriesgadamente, la silueta de la viuda, que se reflejaba en el cristal. Aunque la señora Vilabrú captó perfectamente la mirada babosa y vio que el hombre se secaba, intranquilo, el sudor de la frente y de las manos, no se inmutó, porque los caminos del Señor son muchos y tortuosos. Con una mirada dio instrucciones a Xato para que no faltase coñac en la tacita del gobernador ni en la de ningún personaje con uniforme falangista o militar. Un hombre delgado, de aspecto tímido, levantó un vaso de vino como para brindar; hacía más de dos años que, además de ayudar a la señora en las cuestiones legales, el abogado Gasull sólo pensaba en ella, en sus ojos, en su cuenta corriente, en sus maniobras económicas y políticas de alto riesgo, en su piel y en su refinada indiferencia para con los sentimientos de él. Gasull quiso sonreirle desde lejos, con el vaso de vino en alto, pero la señora no advirtió el huero gesto del abogado porque acababa de entrar Quique, seguido por una bocanada de frío y por Marcel y dos esquiadores selectos, y le estaba comunicando la felicitación del gobernador por el descenso del grupo de esquiadores y esta noche no voy a Barcelona, me quedo en Torena, que, más que una información fue una orden, Quique. Vete a saludarlo y que vaya también Marcel. El jefe de los monitores de la Tuca Negra, moreno de nieve, disimuló una sonrisa de satisfacción y fue a saludar al gobernador en compañía de Marcel Vilabrú. El Excelentísimo Señor Don Nazario Prats prescindió ostensiblemente de saludar al monitor guaperas y puso las manos en los hombros al vástago de la familia Vilabrú, un muchacho más achaparrado y robusto que el idiota de su padre, y dijo Marcelo, Marcelo, si te viera tu padre, estaría muy orgulloso de ti, más de lo que te imaginas. Pobre Santiago, ojalá estuviera aquí para verlo. Ten en cuenta que sé muy bien por qué lo digo, porque tu padre y yo teníamos una amistad profunda, sincera y sin mácula de restricción mental. Tanto es así que se puede afirmar que murió en mis brazos, pobre Santiago. Marcel Vilabrú sonrió con cara de circunstancias mientras pensaba que, para él, su padre no era más que una cara fría en una sola foto, de entre las muchas que había de la familia en el salón de casa Gravat. Es una pena que mi padre no esté, señor, respondió, por si acaso, al gobernador. Muy bien, Jacinto, así me gusta.

No oyó lo que le preguntaba el niño, impaciente, tirándole de la manga, pues, aunque sostenía entre las manos el continente asiático, su pensamiento continuaba congelado a la puerta del hostal de Ainet. Se había obsesionado con saber quién era la mujer, quién era, quién podía ser, quién.

—No encuentro Hong Kong por ninguna parte.

Aquella noche, cuando volvió a casa, tiró el bolso y las llaves a voleo y, mirando hacia delante, como Doctor Zhivago, se sentó en el primer sillón que le salió al paso; obsesionada, se dijo y pensar que no me consideraba celosa. Y pensar que creía que siempre nos trataríamos con honradez. Y pensar que… No; es humillante: lo más humillante de todo es que me menosprecie así, que me engañe, que me mienta, que lo haga a escondidas.

—¿Acaso preferirías que lo hiciera a la luz del día? —intervino Doctor Zhivago iniciando un bostezo—. Eso sí que sería humillante.

—Nadie te ha pedido opinión, Yuri Andréievich.

Doctor Zhivago remató el bostezo, se enderezó y, con agilidad felina, pero sin perder su majestuosa actitud, saltó del sillón al regazo de Tina y allí se acurrucó. Tina le acarició la cabeza por el lado de las orejas, como más le gustaba a él, y se concentró, porque había tomado una decisión: en cuanto llegara Jordi, lo obligaría a sentarse y le pediría explicaciones, quién es, cuánto tiempo hace, qué tiene ella que no tenga yo, por qué me haces esto, es que no me quieres, es que no sabes que yo todavía te quiero, por qué me engañas, y nuestro hijo, qué, has pensado en él, quiero divorciarme, quiero matarte, hijo de puta; me juraste fidelidad, ¿sabes qué es la fidelidad? Quiere decir creer en el otro y no abandonarlo, pero tú me abandonas porque no crees en mí, por qué no me cuentas lo que te pasa, o, si te falta valor, mándame una carta, las cartas son como la luz de las estrellas, Jordi, ¿lo sabías? No mereces saber que las cartas son como la luz de las estrellas. Qué ha cambiado entre nosotros, cuándo ha cambiado, en qué momento exactamente, de quién es la culpa, qué es lo que no he hecho bien, oye, Jordi, qué es lo que no he hecho bien, para que andes a escondidas con Maite, si es que es Maite, o con Bego, o con Joana o a saber con qué desconocida. ¿Quién es la mujer que me ha quitado el sitio, Jordi? ¿Una compañera de la escuela? Y Jordi la miraría boquiabierto, espeluznado, porque ella lo sabía todo, cosa con la que no contaba en sus malignos planes. Y entonces se echaría a llorar, pediría perdón y ella procuraría olvidar el amargo episodio, que tendría la virtud de ser solamente un episodio, aunque le costaría olvidarlo, pero lo haría porque era una persona positiva y siempre quería mirar adelante. ¿Y el castigo? ¿Cómo podría castigarlo?

No sabía si ponerse a preparar la cena o esperar a que llegara de la reunión de junta. Jordi y Maite, el intelectual y la directora, menuda pareja de adúlteros mentirosos; seguro que al final de la reunión se entretenían para quedarse solos, con el edificio a oscuras. Si se ponía a hacer la cena y llegaba, le faltaría valor para soltar todo lo que tenía que decirle, porque esas cosas no se hablan en la cocina, sino sentados en la sala de estar, y diría Jordi lo sé todo, me mientes, me engañas con una mujer, la ves todas las semanas en el hostal de Ainet, me has decepcionado, estoy triste y quiero llorar. Pero si todavía estoy de buen ver, tres kilos de más, pero bien conservada, Jordi, ¿no lo ves? Eres tú el que ha echado una barriguita incipiente, pero a mí me gustas de todas formas, con barriguita y sin ella, Jordi; ¿por qué me engañas, desgraciado, no habíamos quedado en que todos éramos muy honrados, Jordi? Sí, mejor en la sala de estar que en la cocina, y siguió acariciándole la cabeza a Doctor Zhivago, pensando sin querer ahora ya deben de estar solos en el edificio de la escuela; todo el mundo se larga enseguida… Si no, por qué no ha vuelto ya. Bueno, si es que es con Maite. ¿Con quién me engañas, Jordi? ¿La conozco? Como sea Maite, se va a enterar.

Hasta le entró hambre después de esperar un cuarto de hora más; pero no quería moverse, prefería que Jordi la encontrase allí tal como estaba, esperándolo, dispuesta a aclarar los aspectos turbios de la vida. Se le fue la mirada hacia la caja de puros, que había dejado en la mesilla. La abrió: los cuatro cuadernos de Oriol Fontelles. A pesar de lo triste que estaba, se acordó de las palabras de Oriol, hija mía, mi carta es como la luz de una estrella: cuando llegue a tus ojos, tal vez lleve muchos años muerto. Para combatir la muerte es necesario escribir; es cruel escribir y que la muerte oculte todo signo de esperanza. Seguramente fue entonces, mientras esperaba a Jordi, cuando entendió que Oriol Fontelles había escrito desesperadamente, para que la muerte nunca dijera la última palabra.

Doctor Zhivago se puso en tensión: siempre oía a Jordi mucho antes de que llegara al rellano. Saltó del regazo de Tina y fue hacia la puerta. Como si le remordiera lo que hacía, miró de reojo a Tina, con la cola tiesa, como diciendo llega Jordi, no puedo evitarlo, y se sentó delante de la puerta; Tina pensaba ojalá nos quisiéramos tú y yo tanto como nos quiere Yuri Andréievich.

—Hola, Yuri —dijo Jordi al entrar, mientras el gato se restregaba silenciosamente contra las perneras de sus pantalones. Enseguida vio a Tina en el sillón, con una expresión rara—. ¿Qué hay para cenar?

—No he hecho la cena. ¿Qué tal las cosas?

—Bien —suspiró—. Qué cansancio.

Dejó la cazadora en el perchero y se acercó a su mujer. A modo de saludo, le acarició el pelo y luego, cansado, se sentó en el sillón de Doctor Zhivago, mientras Tina se estremecía de una forma extraña por la caricia y Doctor Zhivago se le subía a las rodillas dispuesto a defenderlo.

Jordi, he descubierto que me engañas; los martes no vas a una reunión de no sé qué agrupación de maestros, sino que quedas con una mujer en el hostal de Ainet, lo sé todo, no hace falta que sigas disimulando, mentiroso, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué eres tan falso conmigo?

—Voy a hacer la cena —dijo ella—. Queda sopa de la comida.

—Perfecto —respondió Jordi al tiempo que acariciaba el suave lomo de Doctor Zhivago y cerraba los ojos, relajado. Los abrió al darse cuenta de que Tina no se había levantado, y le hizo una contraoferta:

—Si quieres, frío unos huevos yo.

—Perfecto.

Las cosas siempre habían sido perfectas entre los dos. Tina esperó a que Jordi estuviera en la cocina con las manos en la masa, y, sin moverse del sillón, pero mirando a la pared porque le avergonzaba lo que iba a decir, preguntó qué tal la reunión.

—Regular. Ròdenes estaba enfermo.

—¿La vais a repetir?

—Seguramente, sí.

Farsante hijo de tu madre, engañas a tu mujer con la más repugnante de las mentiras, porque es la mentira de siempre, el engaño sin imaginación de todos los hombres que se la pegan a su mujer, qué asco, qué mierda, y pensar que creía que a nosotros no podía pasarnos eso en la vida, porque nuestro amor era sincero y honrado.

—¿Habéis comido algo?

—Sí, algo hemos picado.

Tina se levantó y fue a la cocina. Se apoyó en la puerta sin ofrecerse a colaborar. Tampoco lo miró:

—¿Erais muchos?

—Seis o siete. En realidad, no ha estado mal.

¡Qué hipócrita!

¡Seis o siete, hipócrita! ¡Dos: ella y tú reunidos en la cama, levantando acta de la reunión, hablando de la reforma educativa en la alta montaña; ella, abierta de piernas mientras le acaricias los pechos con la misma dulzura que a mí! Que a mí, antes. ¿Quién es? ¿Con quién me engañas, cómo se te ocurre hacerme esto? ¿No nos tratábamos con toda honradez?

Cenaron en silencio. Era imposible que Jordi no interpretase ese silencio. Absolutamente imposible, porque más claro no lo puedo decir. Bueno, sí. Hay una forma de decirlo más claramente: decirlo.

—Me voy a dormir —dijo en su lugar.

Tú sí que eres despreciable, que no te atreves ni a preguntarle una cosa tan sencilla como por qué me engañas, Jordi, hijo de la gran puta; y la otra, la de curiosidad enfermiza: con quién. Seguramente para establecer comparaciones: qué tiene ella que no tenga yo, qué tengo yo que ella no podrá tener jamás, la conozco, no la he visto nunca. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, si nos queríamos? Por qué, ay, dios, con lo honrados que éramos…

—Yo también me retiro —dijo Jordi.

Al menos dúchate, cerdo. Ahora es el momento de decirle tú en esta cama no pintas nada.

Pero Tina no le dijo tú en esta cama no pintas nada. No le dijo nada. Lo vio meterse en la cama y, al cabo de diez minutos, lo oyó respirar pausada y tranquilamente, como una persona honrada, mientras ella, con los ojos como platos y sin poder creer lo que estaba pasando, no concilió el sueño hasta las tres y pico, y soñó cosas horribles. ¿Qué me decías, Sergi?

—Que no encuentro Hong Kong.

Hong Kong. Sergi Rovira el de casa de Ros no encuentra Hong Kong en el mapa de Asia. Eso es importante: saber dónde está Hong Kong. Les ha explicado la China, es inadmisible que Sergi Rovira el de casa de Ros encuentre Hong Kong en el Japón. ¿En qué estaría pensado ese crío? En qué pensaría Sergi Rovira mientras ella explicaba que ese territorio era británico hasta hacía muy poco, pero ahora formaba parte de la China bajo el lema un país, dos sistemas y es imposible ser feliz cuando te destrozan un sueño con un engaño, es que no sabes que los sueños no se pueden arreglar porque, cuando te los destrozan, es para siempre.

—¿Por qué lloras, señorita?

Un poco sobresaltada, se enjugó las lágrimas con el pañuelo y dijo no es nada, ¿no te lloran nunca los ojos, porque te escuecen o algo así?

—Yo, me lloran cuando corto cebolla.

—Y a mí.

—Yo también, a mí.

—Eso es, muy bien, Alba. Pues yo, es como si me hubiera pasado la noche cortando cebolla.

A la hora del recreo, Maite la llevó a la biblioteca y le enseñó la colección de material para la exposición. En un rincón, Joana catalogaba los libros y todos los objetos escolares que se expondrían, desde una goma de borrar Ebro hasta una solitaria pintura Alpino de color rosa. Maite cogió un libro viejo del montón de la mesa del centro.

—Los libros que trajiste de Torena —dijo Joana sin levantar la cabeza del trabajo— son geniales. Año cuarenta y dos y año cuarenta y cinco.

—Los trajo Tina.

Entonces Tina se dio cuenta de que hacía muchas horas que no pensaba en Oriol Fontelles y sus cuadernos.

—¿Por qué no convences a Jordi —intervino Maite— de que diga unas palabras el día de la inauguración?

—Pero si la directora eres tú…

—No sé hablar en público.

¿Y si era ella? ¿Y si era Maite la mujer con la que la engañaba? ¿La amiga fiel y muy trabajadora, pero que no hace distinciones cuando se trata de tíos? ¿Es posible? Es posible. De manera que, por si fuera poco, quería que convenciese a Jordi… Qué hipócrita es la gente.

La miró a los ojos y Maite respondió con una sonrisa franca. ¿Tan fría y cínica podía ser? Maite dejó el libro en la mesa y se sacudió el polvo de los dedos.

—¿Qué? ¿Se lo vas a decir?

¿Y si no era Maite? ¿Y si era otra mujer a la que no conocía de nada?

—No te lo garantizo, Maite.

—Jordi siempre te hace caso —tono confidencial de la directora.

Poco antes de las tres, sin haber pegado ojo ni saber cómo se podía dormir junto a un marido infiel, desleal y mentiroso, Tina se levantó convencida de que la tristeza, que se transformaría en dolor, no le permitiría descansar nunca más, y se fue de puntillas al laboratorio. Por primera vez, desde que lo instaló en el lavabo pequeño con el aplauso sincero de Jordi y el silencio de Arnau, cerró la puerta por dentro. Tuvo la sensación de ser forastera en su casa. Con los nervios de punta y un temblor de manos incontrolable, se puso a trabajar pensando obstinadamente que, si no podía dormir, lo mismo daba hacer cualquier cosa.

Al poner las placas a secar, vio que no lo había conseguido ni con el teleobjetivo. En todas las fotos se veía a Jordi, frente ancha, ex noble, ex amado, a la puerta del hostal, mirando hacia delante, asiendo a la mujer por la cintura o por los hombros, diciéndole algo. Ella, en cambio, tapada con la capucha del anorak, no era más que una sombra indescifrable, oscura, sin ninguna característica, nada que le diera una pista. La mujer que se oculta en la oscuridad. Tenía que haber usado el flash, pero entonces la habrían descubierto en el doscaballos y habría sido humillante que la vieran espiando, y Jordi se habría acercado rápidamente diciendo no es lo que parece, Tina, de verdad, es que la reunión se terminó antes de lo previsto y…, ya ves, vinimos a tomar algo, ¿la conoces?, ¿quieres que te la presente?

—Jordi siempre te hace caso —repitió la mosquita muerta de Maite.

De modo que así lo veían los demás. ¿Por qué se equivocan tanto? ¿Por qué el único que siempre tenía razón era Doctor Zhivago?

A Joana se le cayó un libro. Lo recogió, le pasó la mano como para limpiarlo y miró a Tina:

—¿Así es que has sacado una foto de la escuela antigua de Torena?

—Sí. Todavía no he tenido tiempo de revelarla y la escuela ya no existe.

—Qué barbaridad.

—Sí. Tempus fugit a toda pastilla.

—¿Puedes traer una copia? Para la exposición…

—Sí, claro. Podemos poner el antes y el después.

¿Y si la mujer de la foto que se escondía en la oscuridad era Joana? La secretaria discreta, seria, pero siempre dispuesta a echar un polvo. Desde luego que podía ser ella. Ay, Dios, qué poca dignidad, voy a volverme loca, pero es que tengo celos, estoy furiosa y esto es una humillación, soy un trapo sucio y no pego ojo ni dejo de pensar en qué habré hecho mal, para que Jordi, que era noble y leal, me haya traicionado de esta manera. No, Joana, no: Dora o Carme. Pilar, tal vez. O Agnès, que es una… Bueno, no sé. Carme, que no para de soltar chistes sexuales, como los tíos. No, Dora, tan jovencita… Pero me parece que Dora es demasiado baja. No sé…

—Oye, Tina, ¿me enseñas dónde está Hong Kong o pasas de mí?

—Il faut tenter de vivre —respondió. Los niños se miraron sin comprender, casi riéndose, tímidos de repente. Ella los miró desde muy lejos—. Le vent se lève, sí —añadió.

—Tina pasa de mí.

El expreso de Shangai salió majestuosamente de la estación. Con un esfuerzo titánico, los ejes de las ruedas de la locomotora se pusieron en movimiento arrastrando consigo el pesado volumen de la locomotora y los dos vagones de lujo.

Entre tanto, la señora Elisenda Vilabrú se quitó una cadenita con una cruz, la guardó en una caja de marfil y abrió la puerta de atrás; Quique entró en el pequeño recibidor de la leña como un furtivo, mientras Bibiana, que conocía los suspiros de la casa, se preparaba una manzanilla y, con ojos tristes, pensaba pobre niña.

A Quique se le puso un nudo en la garganta al ver a Elisenda con un vestido negro, largo, que le gustaba mucho. Se le puso el nudo en la garganta porque, si le daba la vena romántica, ella lo cortaba secamente y decía no hagas bobadas ni pienses cosas raras: has venido a follarme y nada más, conque fóllame, que para eso te pago. Esas palabras hacían daño porque eran puntiagudas. Pero lo cierto es que le pagaba muy generosamente. Mucho. Entonces, Elisenda se quitaba el vestido largo, se abría de piernas y ofrecía algunos secretos a su amante, atlético y moreno de cara, como con prisa, como si tuvieran que consumar juntos un rito cargante, impuesto por un motivo oculto. Nunca, ninguna de sus noches de pecado, logró Quique arrancarle una sonrisa. Nunca. En cambio le arrancaba unos gritos tan apasionados que llegó a creerse el más hábil de los amantes. Quique no sabía identificar la furia que contenían esos gritos; para eso tenía que quitarse las gafas de sol. Tampoco sabía nada de lo que había pasado ni cómo había sido. Ni sabía que la señora habría deseado cien veces seguidas que la vida se repitiera desde el día en que huyó a Burgos acompañada por Bibiana, quien se negó a dejarla sola, y con una maleta llena de venganzas.

—¿Ya estás?

—No. Hoy no…

—Vaya.

Era la primera vez que a Quique se le atascaba la ilusión. Por lo general, era una máquina que respondía plenamente a las expectativas que depositaban en él.

El expreso de Shangai avanzaba alegremente entre campos de cultivo, pasaba un puente, una obra de arte de la ingeniería británica que salvaba un río caudaloso, y entró en un túnel cargado de misterios lanzando al aire un apagado y muy tenue silbido triunfal.

—Ah, no sé qué pasa… —dijo Quique, avergonzado.

Con una insólita sensación de ternura, la señora le cogió el miembro, se lo reanimó diestramente y consiguió que el muchacho tuviera una eyaculación plausible. Quique, agradecido, le regaló otro orgasmo; ella volvió a gritar, volvió a pensar en su amado imposible y gritó con fuerza, pero no de placer, sino de furia, y Bibiana, en su habitación, con la taza de manzanilla en el regazo, se santiguó y pensó pobrecilla, tan guapa, tan rica y tan triste; todavía lo añora, porque la mujer, que se había deshecho de sus propios pesares para dar cabida a los de la niña, entendía muy bien la angustia del alma de la señora.

Coincidiendo con un alarido felino de la señora, el expreso de Shangai tomó una curva a una velocidad desorbitada. Era la curva de la ventana. La máquina descarriló y se derrumbó de lado contra unos abetos nevados, uno de los cuales salió volando por los aires como un mondadientes. Los dos vagones de lujo quedaron lastimosamente atravesados en las vías, con alguna rueda rodando todavía, pero inmóviles. Marcel no hizo nada por salvar la situación. Por descontado, veía que su locomotora predilecta se había salido de los raíles; pero es que se estaba masturbando con lágrimas en los ojos, porque no lograba entender qué eran esos gritos, que le recordaban a una gata en un tejado. Si la señora hubiera sabido que, gracias a los milagros de la arquitectura, los gemidos que soltaba en la habitación se oían nítidamente en el desván, lo habría pensado mejor antes de convertirlo en el territorio del niño y montar allí el tren eléctrico y toda la pesca, y una gramola eléctrica alemana, un espacio para los esquíes y las botas y una litera por si algún amiguito se quedaba a dormir.

—Del internado no vendrá nadie, y los del pueblo no hace falta que se queden a dormir.

—¿No quieres la litera?

—¿Tú crees que Xavi Burés se quedaría a dormir, viviendo ahí enfrente?

La señora había emprendido la reforma del desván para resarcir a Marcel del disgusto de la inesperada muerte de su padre.

—Mamá, no quiero ir al cole.

—Eso ya lo hemos hablado de sobra.

—Es una mierda. Quiero vivir aquí.

—Vas a tener que lavarte la boca con jabón. En el colegio te educan mejor que en cualquier otra parte.

—Podría ir a la escuela de Torena.

—Ni–ha–blar. Y basta. Cuando estés en casa, tendrás todo el sotabanco para ti.

Quique se vistió rápidamente, con el fastidio de esos finales, siempre desagradables. Ella lo acompañaba a la puerta de atrás y después, cuando se quedaba sola, se sentaba un rato en camisón, con la cajita de marfil en las manos, y se echaba a llorar y era humillante. Como un recuerdo irónico, tenía frescas en el pensamiento las antiguas admoniciones de la madre Venància; les decía una y otra vez que el bien más preciado de una mujer es la pureza, señorita Elisenda Vilabrú, diez en aritmética, diez en gramática, diez en geografía, diez en latín y cero en pureza, madre Venància, y todo por culpa de la desgracia.

—En general, hija mía, las mujeres no son tan concupiscentes.

—Es que no creo que pueda renunciar al sexo, padre.

—Ahora sí que me has matado, hija. —El confesor, bastante desorientado, no dijo nada más. Un tranvía pasaba por la calle Llúria haciendo un ruido escandaloso; en el confesionario oscuro, los dos guardaron silencio.

—No sé. Es una necesidad… Quiero demostrar que… Es igual.

—No, hija, habla.

—No, nada, nada.

—¿Por qué no vuelves a casarte, hija?

—No. Nunca más. Viví un gran amor y he jurado no volver a casarme nunca más.

—Entonces, ¿por qué vas con hombres?

—Por la rabia que me da.

Otro tranvía. El confesor se pasó la mano por la cara, rasposa a esa hora del día. No sabía qué decir. Un buen rato después:

—No te entiendo, hija mía.

—Ojalá hubiera sido todo de otra manera.

—Ya… —Un espacio largo para la reflexión—: ¿Alguna vez has meditado sobre la virtud cristiana de la resignación?

—¿Puede absolverme, padre?

Antes de volver al dormitorio, completamente desvelada, tocó las fotos del aparador como repasando rápidamente todos sus rencores y todos sus amores. Apagó la luz del salón. Por las grietas de la persiana entraba un débil fragmento de luna helada.

Bibiana, que adivinaba los pensamientos con la mirada desde que vivía en el alma de la señora, tomó el último sorbo de la triste manzanilla y también apagó la luz.

—Verás, hijo: los cementerios de las aldeas chicas siempre me traen a las mientes los retratos de familia: todo el mundo se conoce y todo el mundo está quieto, arrimadicos unos con otros por los siglos de los siglos, cada cual mirando a su sueño, y los rencores, perdidos entre tanta calma. Y no creas, por mucho que éste fuera el tu maestro, lo que es por mí, yo la lápida no se la grabaría. No me gusta grabar recuerdos de asesinos. Pero, velay, a veces hay que hacer algo que no nos gusta, como esto: caído por Dios y por España y cómplice de un crimen que no se nos borra de la cabeza. ¿Está bien centrado o no?

—Sí.

—¿Ves? Aquí se mete un remache.

—Uno en cada esquina.

—Muy bien, chico. Conmigo sales enseñado en un dos por tres. El maestro no merece tanto, pero yo no sé hacer mal lo mío. Así, ¿no?

—Sí. Déjeme pulirlo yo, padre.

—Maestro malasangre, que hiciste más daño que el mismísimo don Valentín, porque, de lo malo, malo, él no anda con disimulo. Hazme caso, Jaumet, no tengas querencia de él, que no lo merece. Y, por si las moscas, no digas a nadie lo que te he dicho. Amén.