Trepar por la cuerda era mucho más cómodo que subir por la escalera. Tenía, sin excepción, un fuerte nudo cada treinta centímetros y su grosor la hacía muy manejable. Agarré la cuerda con ambas manos y fui ascendiendo, nudo a nudo, oscilando un poco de delante hacia atrás al tomar impulso. Parecía una secuencia de una película de trapecistas. Claro que las cuerdas de los trapecistas no tienen nudos. Si los tuvieran, los espectadores no se los tomarían tan en serio.

De vez en cuando miraba hacia lo alto, pero como ella dirigía el chorro de luz de la linterna hacia mí, el resplandor me cegaba y me impedía calcular la distancia. Me dije que la joven, preocupada, debía de observar atentamente mi ascenso. El dolor de la herida del vientre me punzaba al compás de los latidos del corazón. La cabeza, a consecuencia del golpe que me había dado al caer, seguía doliéndome. Ni un dolor ni el otro me impedían trepar por la cuerda, pero me mortificaban.

Cuanto más me aproximaba a la cima, más me sumergía, yo y cuanto me rodeaba, en el intenso resplandor de su linterna. La amabilidad de la joven era innecesaria. Yo ya me había acostumbrado a subir a oscuras. La luz me aturdía y varias veces me hizo resbalar. Distorsionaba las diferencias entre los puntos de luz y los de sombra. Las partes iluminadas cobraban un relieve inusitado y las que no lo estaban se veían exageradamente hundidas. Además, la luz me deslumbraba. El cuerpo humano se acostumbra enseguida al medio que lo acoge, sea cual sea éste. No me extrañaba que los tinieblos, que llevaban tanto tiempo viviendo en el subsuelo, hubiesen adaptado todas sus funciones biológicas a la oscuridad.

Tras subir sesenta o setenta nudos, alcancé por fin lo que parecía ser la cima. Apoyé las manos en el borde de la roca y me aupé hacia arriba como hacen los nadadores para salir de la piscina. Tardé bastante, pues apenas podía mover los brazos, agotados tras la larga escalada. Me sentía como si hubiera nadado uno o dos kilómetros a crol. Ella me ayudó a subir, agarrándome por el cinturón.

—Nos hemos librado por los pelos —dijo—. Si mi abuelo llega a tardar cuatro o cinco minutos más, ya estaríamos muertos.

—¡Estupendo! —dije con sorna mientras me dejaba caer sobre una roca plana y aspiraba profundas bocanadas de aire—. ¿Hasta dónde ha llegado el agua?

Ella dejó la linterna en el suelo y tiró lentamente de la cuerda. Cuando hubo subido alrededor de una treintena de nudos, me la pasó. La cuerda estaba empapada. El agua había alcanzado una considerable altura. Tal como decía, si el profesor hubiera tardado cuatro o cinco minutos más en arrojarnos la cuerda, las habríamos pasado moradas.

—Por cierto, ¿has encontrado a tu abuelo? —pregunté.

—Sí, claro —dijo—. Está dentro, en el altar, allá al fondo. Pero se ha hecho un esguince en el tobillo. Dice que, al huir, metió el pie en un agujero.

—¿Y con un esguince ha podido llegar hasta aquí?

—Por supuesto. Mi abuelo es muy fuerte. Nos viene de familia.

—Eso parece —dije. Yo me tenía por una persona fuerte, pero ante ellos quedaba a la altura del betún.

—¡Vamos! Mi abuelo nos está esperando. Dice que tiene muchas cosas que contarte.

—Y yo también a él.

Me cargué de nuevo la mochila a la espalda y la seguí hasta el altar. Lo que llamaba «altar» era sólo un agujero redondo abierto en la pared rocosa. Dentro había una amplia estancia que una lámpara de butano, colocada en un entrante de la pared, iluminaba con una tenue luz amarillenta que se difundía por el interior de la cueva. Las irregularidades de la roca creaban multitud de sombras de extrañas formas. El profesor estaba sentado junto a la lámpara, con una manta sobre las rodillas. La mitad de su rostro permanecía hundida en las sombras. Por efecto de la luz, sus ojos se veían muy hundidos, pero lo cierto era que parecía la personificación de la salud.

—De buena os habéis librado, ¿eh? —dijo el profesor, contento—. Yo ya sabía que se iba a inundar todo, claro. Pero pensaba que llegaríais antes, así que no le di importancia.

—Es que me perdí en la ciudad, abuelo —dijo la nieta—. Me encontré con él con casi un día de retraso.

—Bueno, bueno. ¡Qué más da! —dijo el profesor. Os haya costado llegar o no, ahora ya no cambia nada.

—¿Y qué diablos es lo que no cambia? —le pregunté.

—Bueno, bueno. Los temas complicados dejémoslos para luego. ¡Va! Siéntese aquí. Primero, vamos a sacarle esa sanguijuela que tiene en el cuello. Si se la deja ahí, le quedará cicatriz.

Me senté algo apartado del profesor. La nieta tomó asiento a mi lado, sacó una caja de cerillas del bolsillo, prendió una y, quemándola, hizo que la enorme sanguijuela que tenía en la nuca se desprendiera. Llena a rebosar de la sangre que me había succionado, la sanguijuela se había hinchado hasta adquirir el tamaño del corcho de una botella de vino. Al abrasarse, soltó un húmedo «shhh». La sanguijuela permaneció unos instantes retorciéndose en el suelo hasta que la joven la aplastó de un pisotón con su zapatilla de tenis. En la piel me quedó un escozor como el que produce una quemadura. Al doblar enérgicamente la cabeza hacia la izquierda, me daba la impresión de que la piel se me iba a rasgar como si fuese un tomate demasiado maduro. Como siguiera llevando aquel tipo de vida, antes de una semana mi cuerpo parecería un catálogo de heridas y contusiones. Y yo lo repartiría a todo el mundo, editado con ilustraciones a todo color, igual que las fotografías de pie de atleta en los carteles a la entrada de las farmacias. Incisión abdominal, chichón en la cabeza, cardenal producido por succión de sanguijuela…, quizá también debería añadir impotencia. Así el conjunto sería aún más aterrador.

—¿No habrá traído, por casualidad, algo de comer? —me preguntó el anciano—. Con las prisas, no pude coger provisiones y, desde ayer, no he comido más que chocolate.

Abrí la mochila, saqué algunas latas de conserva, pan y la cantimplora, y se lo entregué todo al profesor junto con un abrelatas. Primero, bebió agua con ansia y, después, fue estudiando las latas, una por una, con suma atención, como si estuviese comprobando el año de unos vinos. Abrió una lata de melocotón y otra de carne.

—¿Ustedes no van a comer? —nos preguntó.

Yo le respondí que no. En aquel lugar, y en aquellos momentos, no me apetecía comer nada.

El profesor partió un pedazo de pan, puso encima un grueso trozo de carne y lo devoró con apetito. Luego se comió varios trozos de melocotón, se llevó la lata a los labios y se bebió el jugo. Mientras tanto, yo saqué la botella de whisky de la mochila y eché unos tragos.

Gracias al whisky, el dolor de las diversas partes magulladas de mi cuerpo se hizo más llevadero. No es que se hubiese calmado, pero como el alcohol me embotaba los sentidos, me daba la impresión de que el dolor se convertía en un ser independiente que no tenía relación directa conmigo.

—¡Uf! Debo darle las gracias —me dijo el profesor—. Siempre traigo provisiones para dos o tres días, pero esta vez me olvidé de reponer las existencias. Me avergüenzo de mi descuido. Cuando uno se acostumbra a la vida fácil, baja la guardia. Es una buena lección. «Prepara tu paraguas un día de sol para tenerlo a punto un día de lluvia». Antes la gente decía cosas muy sensatas —añadió, y soltó una de sus peculiares carcajadas.

—Veo que ya ha terminado de comer —dije—. Creo que es el momento de abordar la cuestión principal. Cuéntemelo todo por orden, empezando por el principio: ¿qué diablos se proponía hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Qué consecuencias acarreará? ¿Qué debo hacer yo?… Todo.

—Pero es que son cuestiones científicas, cosas muy técnicas —contestó, dubitativo.

—Entonces simplifíqueme las partes técnicas y explíquemelo de manera que yo pueda entenderlo. Es suficiente con que lo comprenda en líneas generales y sepa qué medidas tendré que tomar.

—Si se lo explico todo, se enfadará conmigo. Y lo cierto es que…

—No me enfadaré —prometí. Total, a esas alturas, ¿qué sacaría con enfadarme?

—En primer lugar, debo pedirle perdón —empezó—. Aunque fuera en aras de la ciencia, le mentí y lo utilicé, y, a consecuencia de ello, ahora se encuentra usted en un callejón sin salida. Soy muy consciente de mis actos. Créame, no son sólo palabras. Le pido disculpas de todo corazón. No obstante, deseo que comprenda que mi investigación revestía una gran importancia, tenía un valor sin precedentes. Los científicos, cuando tenemos un filón ante nuestros ojos, tendemos a olvidarnos del resto. Por eso la ciencia sigue adelante sin pausa. Además, si me permite dar un paso más, diría que en esa pureza radica, justamente, el progreso científico… Eeeh…, ¿ha leído usted a Platón?

—Muy poco —dije—. Pero cíñase a los puntos esenciales, por favor. La pureza de los objetivos de la investigación científica me ha quedado muy clara.

—Le ruego que me disculpe. Sólo quería decirle que la pureza de la ciencia puede hacer daño a mucha gente. Aunque, ciertamente, sucede lo mismo con todos los fenómenos naturales puros. Los volcanes en erupción sepultan ciudades, las inundaciones se cobran vidas humanas, los terremotos sacuden y arrasan la superficie de la Tierra…

Y no obstante, ¿se puede afirmar que los fenómenos naturales son malos? Porque…

—Abuelo —terció la joven—, tal vez deberías abreviar un poco, apenas tenemos tiempo…

—Sí, sí. Tienes razón —dijo el profesor, cogiendo la mano de su nieta y dándole unos golpecitos afectuosos—. Por cierto…, ¿por dónde empiezo? Explicar las cosas de forma lineal, siguiendo un orden, no se me da muy bien. ¿Cómo podría decirlo? ¿Qué…?

—Usted me entregó unos valores numéricos y me pidió que hiciera un shuffling. ¿Qué eran esos valores? ¿Para qué quería el shuffling?

—Para que usted lo entienda, tendría que remontarme a tres años atrás.

—Hágalo, por favor —le insté.

—En aquella época yo trabajaba en los laboratorios del Sistema. No era un investigador de plantilla, sino un especialista auxiliar. Dirigía un equipo de cuatro o cinco miembros, y disponíamos de unas instalaciones soberbias, sin límite de gastos. A mí el dinero no me interesa y mi carácter es incompatible con trabajar a las órdenes de otros. Sin embargo, el Sistema me proporcionaba un material experimental al que no hubiera podido acceder por ningún otro medio y, por encima de todo, me permitía poner en práctica los frutos de mi investigación. Y esto tenía, para mí, un atractivo irresistible.

«Entonces el Sistema se hallaba en una situación crítica. Los semióticos habían descifrado la práctica totalidad de sistemas de codificación de datos que el Sistema había creado para proteger la información. Cuanto más complicaba el Sistema las fórmulas, más sofisticados eran los procedimientos de descodificación que usaban los semióticos. Y así sucesivamente. Era como dos vecinos que compiten en la altura de las vallas. Uno levanta una valla alta y el otro, para no quedarse atrás, la construye más alta todavía; hasta que las vallas son tan altas que dejan de ser funcionales. Pero el Sistema no podía retirarse de la competición. Ya se sabe, si uno se retira, pierde. Y el vencido pierde toda razón de ser. Por este motivo, el Sistema decidió desarrollar un método de codificación de datos basado en un principio completamente distinto que no pudiera descifrarse con facilidad. Y me propusieron dirigir el equipo encargado de desarrollarlo.

»Fue una sabia decisión que me eligieran a mí. Porque yo, en aquella época, y también ahora, por supuesto, era el científico más competente y ambicioso que existía en el campo de la fisiología cerebral. Como no presentaba trabajos de investigación, ni impartía conferencias en congresos científicos ni hacía otras estupideces por el estilo, el mundo académico me ignoraba, pero en conocimientos sobre el cerebro nadie me superaba. Y el Sistema lo sabía. Por eso vieron en mí a la persona idónea. Deseaban un cambio de concepción radical, drástico, desde la base; un método alejado de la dificultad y sofisticación de los sistemas anteriores. Una labor que no puede acometer un hombre de ciencia que trabaja de la mañana a la noche en el laboratorio de una universidad y que está obligado a publicar tesis inútiles y a ir contando el dinero que gana. Un científico verdaderamente original debe ser libre.

—Sin embargo, usted, al entrar en el Sistema, renunció a su libertad, ¿no es así? —le dije.

—En efecto —admitió—. Tiene razón. Soy muy consciente de esto. No me arrepiento, pero sé bien lo que hice. No pretendo disculparme con ello, pero yo deseaba con todas mis fuerzas poder aplicar mis teorías. En aquella época, ya había concebido y elaborado una teoría, pero no había tenido ocasión de contrastarla con la realidad. Éste es el principal problema con el que se topa la fisiología cerebral: no puede experimentarse con animales, como sucede con otras ramas de la fisiología. Porque el cerebro de un simio, por ejemplo, no posee funciones complejas equiparables al subconsciente o a la memoria del ser humano.

—Es decir —dije—, que nos utilizó como cobayas humanas.

—Bueno, bueno, no se precipite en sus conclusiones. Deje primero que le explique mis ideas. Hay una teoría general sobre las claves. Y es que no existe ninguna clave que no pueda ser descifrada. Es cierto, sin excepción. Porque todas las claves se basan en un principio u otro. Y este principio, por complejo y elaborado que sea, está condicionado en última instancia por el límite medio del entendimiento humano. Y en cuanto descubres el principio, descifras la clave. Una de las claves más fiables es la llamada book-to-book system. En ésta, los dos individuos que se envían mensajes en clave poseen dos ejemplares de la misma edición de un libro y descifran los mensajes basándose en las palabras de determinada línea de determinado número de página. Pero tiene un punto débil y es que, como usted podrá inferir, en cuanto se identifica el libro, se descubre la clave. Además, es necesario llevar siempre el libro consigo, lo que entraña un gran peligro.

»Entonces se me ocurrió. Sólo podía haber una clave perfecta. Aquella que procesara el mensaje en un sistema que nadie pudiera comprender. Es decir, que codificara la información a través de una caja negra perfecta y que la descodificara utilizando la misma caja negra utilizada al procesarla. Ni siquiera el dueño de la caja conocería el contenido ni el principio en que ésta se fundamenta. Podría servirse de ella, pero ignoraría en qué consistía. Y al no saber nada, nadie podría arrancarle información por la fuerza. ¿Qué le parece? Es perfecto, ¿no cree?

—En resumen, que esa caja negra es el subconsciente de un ser humano, ¿verdad?

—Exacto. Pero permítame que añada algo. Todos los seres humanos actúan basándose en sus propios principios. No hay dos individuos iguales. Es, por decirlo así, una cuestión de identidad. ¿Y qué es la identidad? Simplemente, el sistema de pensamiento original que resulta de la suma de recuerdos de experiencias pasadas. Simplificando, a eso se le puede llamar «corazón», o también «mente». Ningún individuo tiene el corazón o la mente iguales al de otro. Sin embargo, el ser humano apenas conoce su propio sistema de pensamiento. Ni usted ni yo lo conocemos. La parte que conocemos, o que creemos conocer, a duras penas va de la quinceava a la veinteava parte del total. No es más que la punta del iceberg. Para que lo entienda, permítame que le formule una pregunta. ¿Es usted una persona audaz o apocada?

—No lo sé —respondí con franqueza—. Unas veces soy audaz, otras apocado. No puedo definirme con una palabra.

—Algo similar ocurre con el pensamiento de una persona. No puede definirse con una palabra. Según las circunstancias y el objeto ante el que reaccione, usted oscilará instintivamente, de manera casi instantánea, entre la audacia y la cobardía. Porque su mente está dotada de este sofisticado programa. Sin embargo, usted apenas conoce los detalles o el contenido de este programa. Porque no tiene ninguna necesidad de conocerlo. Aunque no lo conozca, usted puede funcionar como individuo. Eso es la caja negra. Es decir que, en nuestra mente, se esconde un enorme cementerio de imágenes que el hombre jamás ha explorado. Exceptuando el macrocosmos, es la última tena incógnita que le queda a la especie humana.

»No, la expresión “cementerio de imágenes” no es correcta. Porque no es un depósito de recuerdos muertos. Sería más exacto hablar de “fábrica de formas”. Allí se seleccionan innumerables retazos de memoria y de conocimientos; los fragmentos resultantes de esta selección se combinan entre sí de un modo complejo hasta formar una línea; a su vez estas líneas se combinan de modo complejo hasta formar un haz, y la suma de estos haces constituye un sistema. Y esto es, precisamente, una fábrica. Un lugar de producción. Usted es el jefe de la fábrica, pero no puede visitarla. Al igual que le ocurre a Alicia en el País de las Maravillas, para introducirse en ella necesitará un brebaje especial. Sin duda Lewis Carroll escribió una obra notable.

—Entonces, ¿nuestros patrones de conducta se configuran según las instrucciones procedentes de esa fábrica de formas?

—Exacto. En resumen…

—Espere —lo interrumpí—. Permítame hacerle una pregunta.

—Adelante, adelante.

—Comprendo lo que dice. Pero creo que estos patrones de conducta no acaban de funcionar en actos insignificantes de la vida real. Por ejemplo, cuando me levanto por la mañana, con el pan tomaré leche, café o té según el humor que tenga.

—Estoy de acuerdo —dijo el profesor asintiendo con énfasis—. También hay que tomar en consideración que el subconsciente de un individuo se halla en perpetuo cambio. Para establecer una similitud, es como una edición revisada diaria de la enciclopedia. Para fijar el sistema de pensamiento del ser humano es necesario superar dos problemas.

—¿Problemas? —me sorprendí—. ¿Dónde está el problema? ¿No son acciones humanas normales y corrientes?

—Bueno, bueno —dijo el profesor en tono conciliador—. Si seguimos por ahí, entraremos en el campo de la teología. Toparemos con el determinismo y temas similares, y acabaremos debatiendo sobre si los actos de los individuos están previamente determinados por la voluntad divina o si son fruto del libre albedrío. A partir de la edad moderna, la ciencia ha avanzando fundamentándose en la espontaneidad fisiológica del hombre. No obstante, nadie puede explicar qué entiende por voluntad. Nadie ha desentrañado el secreto de la fábrica de formas que existe en nuestra mente. Freud y Jung, entre otros, publicaron diversas teorías, pero, en definitiva, se limitaron a inventar conceptos útiles para poder abordar el tema. Un instrumento práctico, no lo niego, pero eso no implica que fundamentaran la espontaneidad del ser humano. En mi opinión, no hicieron más que dar a la psicología los colores de la filosofía escolástica.

En este punto, el profesor volvió a carcajearse. Su nieta y yo esperamos pacientemente a que acabara de reír.

—Soy un hombre más bien pragmático —prosiguió el profesor—. Citando el antiguo imperativo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Al fin y al cabo, la metafísica no es más que una cháchara semiótica. Antes de tomar estos derroteros, hay montones de cosas por hacer en campos bien acotados. Como, por ejemplo, el asunto de la caja negra. La caja negra se puede dejar tal como está. Y también se puede usar. Sólo que… —dijo alzando el índice— deben resolverse los dos problemas de los que quería hablarle. Uno de ellos es la casualidad inherente al plano de los actos superficiales, y el otro, el cambio que se produce en la caja negra conforme el individuo va adquiriendo nuevas experiencias. Ni uno ni otro son problemas fáciles de resolver, se lo aseguro. Porque, tal como ha dicho usted antes, son actos humanos perfectamente normales. El hombre, mientras vive, tiene experiencias diversas y éstas, minuto a minuto, segundo a segundo, van acumulándose en el interior de su mente. Interrumpir este proceso implica la muerte del individuo.

»Llegados a este punto, me planteé una hipótesis. ¿Qué sucedería si, en un momento concreto, se fijara la caja negra que poseyera un individuo en ese instante? Después podría cambiar tanto como quisiera. La caja negra continuaría inalterada, idéntica a como era en el instante en que fue fijada, y, en el caso de requerirla, respondería bajo su forma primigenia. Vamos, una especie de congelación del instante.

—Un momento, por favor. Eso implicaría que un único individuo poseería dos sistemas de pensamiento distintos, ¿no es así?

—Exacto, exacto —dijo el anciano—. Es usted muy inteligente. Responde a mis expectativas. Sí, tiene razón. El sistema de pensamiento A está en conservación permanente. Y, en la otra fase, va cambiando de forma continua a A', A", A'", etcétera. Como si usted tuviera un reloj parado en el bolsillo derecho y otro que funcionara en el izquierdo. Según sus necesidades, podría coger uno u otro. Con esto, uno de los dos temas conflictivos quedaba zanjado.

»El segundo problema se resolvería siguiendo el mismo principio. Bastaba con suprimir la posibilidad de seleccionar el nivel superficial del sistema de pensamiento A. ¿Me comprende?

Le dije que no.

—Se trata de raspar la capa superficial, como hace el dentista con el esmalte dental. Y dejar solamente el factor central necesario, el núcleo de la conciencia. Así se elimina la divergencia. Y el sistema de pensamiento superficial eliminado se congela y se arroja dentro de un pozo: «¡plass!». Este es el arquetipo del sistema shuffling. Ésta es, más o menos, la teoría que había esbozado antes de entrar en el Sistema.

—Está hablando de operaciones quirúrgicas cerebrales, ¿verdad?

—De momento, es necesario operar —dijo el profesor—. Si se producen avances en la investigación, quizá deje de serlo en el futuro. Tal vez pueda utilizarse la hipnosis, o algo similar, para crear el mismo estado. Pero en la fase en que nos encontramos, es imposible. Sólo se consigue descargando estímulos eléctricos en el cerebro. En otras palabras, se trata de cambiar de forma artificial el curso de los circuitos cerebrales. No es una intervención excepcional. De hecho, no difiere mucho de las operaciones cerebrales que se les practica hoy en día a las personas epilépticas. De este modo, se compensan las descargas eléctricas producidas por una irritación en el cerebro… ¿Puedo omitir los detalles técnicos?

—Omítalos, por favor. Me basta con saber lo esencial.

—En suma, se trata de establecer una conexión con el curso de las ondas cerebrales. Una bifurcación. Al lado, se implanta un electrodo y una pequeña pila. Y como reacción a determinada señal, la conexión cambia.

—¿Eso significa que me han metido en la cabeza una pila y un electrodo?

—Por supuesto.

—¡Estamos apañados! —dije.

—No es tan peligroso ni tan extraño como usted cree. No son más grandes que una judía roja, y el mundo está lleno de personas que van por ahí con cosas de ese tamaño implantadas en su cuerpo. Debo añadir que el circuito del sistema original de pensamiento, es decir, el del reloj detenido, es un circuito cerrado. Al entrar en él, usted no puede reconocer en absoluto el curso de sus propios pensamientos. O sea que, mientras tanto, usted no sabe lo que piensa o hace. De no ser así, existiría el peligro de que fuera cambiando su propio sistema de pensamiento.

—También está el problema de la irradiación del núcleo puro de la conciencia a la que le han raspado la superficie, ¿verdad? Después de que me operaran, un miembro de su grupo me comentó que esta irradiación podía afectar brutalmente al cerebro.

—Es cierto. Sin embargo, nada concreto se sabe sobre eso. Sólo podemos conjeturar. No se ha experimentado nada, sólo se ha dicho que podía ocurrir.

»Antes ha hablado usted de cobayas humanas y, lo reconozco, hemos experimentado con seres humanos. Pero sepa que no podíamos permitir bajo ningún concepto que un material tan precioso como ustedes, los calculadores, corriera el menor riesgo. El Sistema eligió a diez hombres, y nosotros les practicamos la intervención quirúrgica y observamos los resultados.

—¿Qué tipo de personas buscaban?

—A nosotros no nos lo dijeron. Las únicas condiciones eran que fueran diez jóvenes que gozaran de buena salud, sin antecedentes de enfermedades mentales y con un coeficiente intelectual de más de ciento veinte. Nosotros ignorábamos en qué lugares los buscaban y cómo los traían. Los resultados fueron regulares. De diez personas, a siete les funcionó la conexión. A las otras tres no les funcionó, y el sistema de pensamiento o bien les quedó unidireccional, de uno u otro lado, bien se les confundió. Pero con siete obtuvimos un resultado positivo.

—¿Y qué pasó con los que se les confundió?

—Los devolvimos a su estado original, claro está. No sufrieron daños. Mientras entrenábamos a los siete restantes, detectamos un par de problemas. Uno era de carácter técnico, y el otro tenía su origen en los individuos sometidos a examen. El primero se derivaba de la ambigüedad de la señal para cambiar la conexión. Al principio, habíamos elegido como señal un número de cinco cifras, pero, por alguna razón, algunos sujetos cambiaban la conexión al oler zumo de uva natural. Lo descubrimos cuando les sirvieron zumo de uva en el almuerzo.

A mi lado, la joven gorda soltó una risita, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Porque yo, después del shuffling, había empezado a experimentar molestias por culpa de algunos olores. Sin ir más lejos, al oler su agua de colonia con fragancia a melón, oía resonar unos millos dentro de mi cabeza. Si cada vez que olía algo, cambiaba mi conexión, aquello podía ser horroroso.

—Lo solucionamos intercalando unas ondas sonoras específicas entre los dígitos. Nos vimos obligados a hacerlo porque cierto tipo de olores producían reacciones semejantes a las originadas por la señal de arranque. El otro problema era que, en el caso de algunos sujetos, aunque la conexión cambiara correctamente, no se ponía en marcha el sistema de pensamiento original. Tras largas investigaciones, descubrimos que el sistema de pensamiento de los individuos en cuestión tenía un problema de origen. Su núcleo de la conciencia era inestable y poco denso. Eran hombres sanos e inteligentes, pero su identidad mental estaba poco desarrollada y estructurada. Otros mostraban una patente falta de dominio: poseían una marcada identidad, pero su indisciplina obstaculizaba el uso de su núcleo de la conciencia. En resumen, que descubrimos que la operación no bastaba para acceder al shuffling, sino que se precisaban otros requisitos suplementarios.

»En fin, que quedaron tres. En los tres casos, la conexión cambiaba con la señal y desempeñaban su tarea de manera eficaz y estable sirviéndose del sistema de pensamiento original congelado. Tras someterlos a repetidas pruebas durante un mes, nos dieron luz verde.

—Y después recibimos el tratamiento shuffling, ¿no es cierto?

—Exacto. Antes de eso, para estudiar esa cuestión y tras múltiples entrevistas a casi quinientos candidatos, seleccionamos a veintiséis hombres físicamente sanos y sin antecedentes de enfermedades mentales, poseedores de una personalidad original, y capaces, además, de controlar sus propios actos y sentimientos. Una labor ingente. Hay muchas cosas que no se detectan sólo con exámenes y entrevistas. El Sistema elaboró un detalladísimo informe de cada uno de los veintiséis individuos. Su procedencia, trayectoria escolar, familia, vida sexual, hábitos en la comida y la bebida… Todo. Los estudiaron a fondo. Por eso le conozco a usted tan bien como a mí mismo.

—Hay algo que no entiendo —dije—. Según he oído, nuestro núcleo de la conciencia, es decir, la caja negra, está guardada en la biblioteca del Sistema. ¿Cómo lo consiguió?

—Calcamos íntegramente sus sistemas de pensamiento. Al acabar la reproducción, decidimos guardarla en el banco central de datos. Lo hicimos por seguridad. Por si a ustedes les sucedía algo.

—¿Y esa reproducción es exacta?

—No, claro que no. Pero dado que la zona superficial está cortada con eficacia, y calcar esta parte es bastante fácil, la reproducción se acerca bastante a la realidad. Para ser exactos, esta reproducción está hecha con un holograma y tres tipos de coordenadas planas. Con los ordenadores convencionales habría sido imposible realizar esta tarea, pero los ordenadores de última generación poseen bastantes funciones del tipo de la fábrica de formas y son capaces de adecuarse a las estructuras complejas de la conciencia. En definitiva, presenta los mismos problemas que trazar un plano, pero no creo que merezca la pena extenderse sobre ello. Dicho de un modo sencillo, el método del calcado consiste en lo siguiente: primero se introducen en el ordenador muchos patrones de descargas eléctricas procedentes de su conciencia. Cada uno de los patrones está ligeramente desplazado, debido a que los chips del interior de las líneas han sufrido una reorganización, al igual que las líneas de los haces. Entre los elementos reorganizados, algunos deben cuantificarse y otros no. Es el ordenador quien los discrimina. Los elementos sin valor son eliminados y los demás quedan grabados como patrón básico. Este proceso se repite millones de veces. Es como ir superponiendo láminas de plástico. Después, una vez que se ha comprobado que la diferencia ya no aparece, se guarda el patrón como caja negra.

—¿Está usted hablando de reproducir el cerebro?

—No, en absoluto. Reproducir el cerebro es imposible. Sólo me limité a fijar su sistema de conciencia a nivel fenomenal. Dentro de una temporalidad estable. Porque nada podemos hacer ante la ductilidad que muestra el cerebro durante el paso del tiempo. Pero yo di un paso más, ¿sabe? Logré reproducir la caja negra en imágenes. —Su mirada se posó en su nieta y luego en mí—. Sí, transformé en imágenes el núcleo de la conciencia. Nadie lo había conseguido hasta entonces. Porque era imposible. Pero yo lo hice posible. ¿Cómo cree que lo logré?

—Pues no lo sé.

—Le mostré un objeto al individuo examinado, analicé la reacción eléctrica que producía esta visión en su cerebro, la pasé a cifras y, luego, a puntos. Al principio, sólo obtuve un gráfico muy esquemático, pero a medida que fui corrigiéndolo y añadiéndole detalles, logré que en la pantalla del ordenador apareciera la misma imagen que él había visualizado. Es más complicado de lo que puede parecer y requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero, simplificando, vendría a ser algo así. Conforme se va repitiendo, una y otra vez, el ordenador va asimilando el modelo y aprende a reproducir automáticamente las imágenes a partir de las reacciones eléctricas del cerebro. Los ordenadores son una joya. Mientras se les den instrucciones coherentes, trabajan con coherencia.

»A continuación, una vez que el ordenador ha asimilado el modelo, se le introduce la caja negra. Y entonces se obra el prodigio: aparece una representación figurativa del núcleo de la conciencia. Las imágenes son extremadamente confusas y fragmentarias, claro está, y no tienen sentido por sí mismas. Hay que montarlas, como si fuera una película. Se cortan unos elementos, se pegan otros, se eliminan algunas cosas, se combinan otras. Y se transforman en una historia con sentido.

—¿En una historia?

—No es tan extraordinario como parece —dijo el profesor—. Un buen músico plasma su pensamiento y su conciencia en la música, un pintor en los colores y las formas. Y un escritor los refleja en una historia. Pues bien, esto sigue la misma lógica. Como se trata de una conversión, no es un calco exacto, pero sí representa a grandes rasgos el estado de la conciencia. De todos modos, por preciso que sea el calco, contemplando una sucesión de imágenes confusas no se obtiene una visión global de la conciencia. Además, poco importa eso, pues esta visualización no tiene utilidad práctica alguna. En realidad, la hice como hobby.

—¿Como hobby?

—Yo, antes…, bueno, antes de la guerra…, fui ayudante de montaje cinematográfico. Por eso soy tan bueno montando. De hecho, este trabajo consiste en ordenar el caos. En fin, que me encerré en mi laboratorio y trabajé solo, sin pedir la colaboración de mi equipo. Nadie sabía a qué me dedicaba. Y los datos de la visualización que recopilé me los llevé secretamente a casa. Eran mi patrimonio.

—¿Convirtió en imágenes la conciencia de veintiséis personas?

—Sí, la de todas ellas. Les fui poniendo nombre, y ese nombre se convirtió en el título de la caja negra. A la suya la llamé «El fin del mundo».

—«El fin del mundo», sí. Siempre me ha desconcertado muchísimo que se llamara de esta forma.

—Luego hablaremos de eso —dijo el profesor—. En fin, que nadie se enteró de que había convertido en imágenes la conciencia de los veintiséis individuos. Tampoco yo se lo conté a nadie. Porque deseaba proseguir la investigación al margen del Sistema. Había coronado con éxito el proyecto encomendado, había concluido los experimentos necesarios con material humano. Estaba harto de investigar para otros. Quería volver a trabajar a mis anchas, tocando un poco esto, un poco lo de más allá, según me viniera en gana. No soy de esos científicos que se enfrascan en una única investigación. Va más con mi carácter abordar varios estudios paralelos. Por allá craneología, por aquí acústica, y, de modo simultáneo, estudios del cerebro. Y esto es imposible cuando trabajas para terceros. Por eso, en cuanto concluí esta etapa de la investigación le dije al Sistema que ya había terminado mi trabajo, que sólo faltaba algún detalle técnico y que había llegado el momento de irme. Pero no me dejaron. Porque yo sabía demasiado sobre el proyecto. Pensaban que si me unía a los semióticos, los planes del shuffling quedarían en agua de borrajas. Para ellos, o eres amigo o eres enemigo. Me pidieron que esperara tres meses. Y que, mientras tanto, prosiguiera mis investigaciones particulares en su laboratorio. Que no tendría que trabajar y que me darían primas extraordinarias. Que tardarían tres meses en completar un estricto programa para salvaguardar el secreto y que me quedara hasta entonces. Yo soy un hombre libre de nacimiento y me desagradó enormemente verme atado de ese modo, pero el trato era muy ventajoso. De modo que decidí quedarme tres meses más haciendo lo que me viniese en gana.

»Pero estar ocioso no trae nada bueno. Tenía mucho tiempo libre y se me ocurrió instalar en el cerebro de los sujetos (es decir, en el de usted) un circuito más en la conexión. Un tercer circuito de pensamiento. Y en este circuito 3 incorporé el núcleo de la conciencia que yo había montado.

—¿Y por qué hizo eso?

—Por un lado, porque quería ver qué efectos producía en los sujetos. Quería comprobar cómo funcionaba, dentro de sus mentes, una conciencia manipulada por otro individuo. En toda la historia de la humanidad no existe un ejemplo tan claro. También lo hice, aunque era un móvil secundario, por otro motivo: ya que el Sistema me trataba como a un objeto de su propiedad, yo también quería utilizarlos a ellos como se me antojara. Quería crear al menos una función sin que ellos lo supieran.

—¿Y sólo por eso nos embutió en la cabeza un montón de circuitos tan complejos como las líneas ferroviarias?

—No, por favor. Cuando le oigo hablar así, me avergüenzo de mí mismo. Me avergüenzo de veras. Quizá usted no lo sepa, pero la curiosidad científica es muy difícil de reprimir. Por supuesto, los experimentos con seres humanos realizados por los científicos que colaboraban con los nazis en los campos de concentración me parecen odiosos y repugnantes. Pero en mi fuero interno me digo: «Puestos a hacerlos, ¿por qué no los llevaron a cabo de un modo más hábil y eficaz?». En el fondo, todos los científicos que experimentamos con seres humanos pensamos del mismo modo. Además, yo no puse en peligro la vida de nadie. Donde había dos, añadí un tercero. Sólo eso. Un pequeño cambio del curso del circuito no representaba carga alguna para el cerebro. Se trataba sólo de formular diferentes palabras utilizando las mismas letras.

—Aun así, lo cierto es que, exceptuándome a mí, todas las personas que recibieron el tratamiento shuffling murieron. ¿A qué se debió?

—Ni siquiera yo sé la respuesta —contestó el profesor—. Sí, tiene usted razón. De los veintiséis calculadores que recibieron el tratamiento para el shuffling, murieron veinticinco. Todos murieron en idénticas circunstancias. Se acostaron, se durmieron y, a la mañana siguiente, los encontraron muertos.

—Entonces —dije—, es posible que a mí me suceda lo mismo mañana, ¿no le parece?

—No es tan simple —dijo el profesor revolviéndose, incómodo, bajo la manta—. Sus muertes se fueron produciendo en el curso de seis meses. Y ocurrió en un lapso que va desde un año y dos meses a un año y ocho meses después de concluir los experimentos. Y sólo usted, tres años y tres meses más tarde, sigue efectuando el shuffling sin problemas. La única explicación posible es que usted debe de poseer alguna cualidad especial que los otros no tenían.

—¿Especial? ¿A qué se refiere?

—Bueno… Por cierto, después del tratamiento shuffling, ¿notó usted algún síntoma extraño? ¿Sufrió alucinaciones auditivas, visiones, lipotimias o algo parecido?

—No, nada —dije—. Ni tengo visiones ni alucinaciones auditivas. Sólo que me da la impresión de que me he vuelto terriblemente sensible a determinados olores. En general, a los olores de las frutas.

—Eso les sucedía a todos. El olor a ciertas frutas produce un efecto en la conexión. Ignoro por qué, pero es así. Pero eso no le ha provocado alucinaciones auditivas, visiones ni desmayos, ¿verdad?

—No —respondí.

—Hum… —El anciano reflexionó unos instantes—. ¿Y aparte de eso?

—Verá, lo he notado por primera vez hace un rato, pero me ha dado la sensación de que los recuerdos ocultos iban a volver. Hasta hoy no habían sido más que retazos de memoria y no le había dado importancia, pero, hace un rato, el recuerdo era muy nítido y se ha prolongado bastante tiempo. Sé la causa. Lo ha desencadenado el ruido del agua. Pero no ha sido una visión. Era un recuerdo real, estoy seguro.

—No, no es cierto —negó categóricamente el profesor—. Tal vez usted lo haya percibido como auténtico, pero era un puente artificial creado por usted. Es decir que, entre su propia identidad y la conciencia que yo monté y le implanté, ha surgido una divergencia, lógica y natural. Y usted está intentando tender un puente sobre esta contradicción para legitimar su propia existencia.

—No lo entiendo. Hasta ahora nunca me había sucedido. ¿Por qué ahora ha empezado de repente?

—Porque yo le he cambiado la conexión y he liberado el tercer circuito —dijo el profesor—. Pero procedamos por orden. Si no, a mí me costará explicárselo, y a usted, entenderlo.

Saqué la botella de whisky y tomé un trago. Tenía la sensación de que la historia que se disponía a contarme iba a ser más espeluznante de lo que había imaginado.

—Tras fallecer las ocho primeras personas, el Sistema me llamó para que investigara las causas de esas muertes. Para serle franco, hubiera preferido desvincularme de aquel asunto, pero aquella técnica la había desarrollado yo y se trataba de un asunto de vida o muerte, de modo que no pude mantenerme al margen. Decidí acudir y averiguar qué pasaba. Ellos me explicaron las circunstancias de la muerte de los calculadores y me mostraron el resultado de la autopsia cerebral. Tal como le he dicho, los ocho habían fallecido en circunstancias idénticas, todos por causas desconocidas. No tenían lesiones ni en el cuerpo ni en el cerebro, todos habían dejado de respirar mientras dormían pacíficamente. Parecía una muerte por eutanasia. En su rostro no se apreciaban signos de agonía.

—¿No descubrió la causa de la muerte?

—No. Pero sí he desarrollado algunas hipótesis, claro está. Como los ocho calculadores murieron uno tras otro después de recibir el tratamiento shuffling, podía descartarse que se tratara de una casualidad. Por lo tanto, era preciso tomar medidas. Es el deber del científico. Y yo me planteé lo siguiente: una posibilidad era que las conexiones instaladas en el cerebro se hubiesen aflojado o quemado, o que hubiesen desaparecido. Como resultado de ello, su sistema mental se habría colapsado y las funciones cerebrales habrían sido incapaces de soportar su energía. Otra posibilidad era que el problema no residiese en la conexión, sino en el propio hecho de liberar, siquiera por un breve lapso de tiempo, el núcleo de la conciencia. Tal vez el cerebro humano sea incapaz de soportarlo, —tras pronunciar estas palabras, todavía con la manta subida hasta la barbilla, hizo una pausa—. Eso deduje. Carezco de pruebas, pero, considerando las circunstancias anteriores y posteriores a los hechos, lo más probable es que la causa de su muerte se deba a una u otra posibilidad, o a la suma de ambas.

—¿Y la autopsia cerebral no aclaró nada?

—El cerebro no es como una tostadora o una lavadora. No hay cables ni interruptores a la vista. Se trataba sólo del cambio del curso de una descarga eléctrica invisible; por lo tanto, tras la muerte era imposible extraer la conexión y estudiarla. En un cerebro vivo pueden detectarse anomalías, pero no en uno muerto. Si hubiera habido una lesión o un tumor, los habríamos detectado, claro está. Pero no los había. El cerebro estaba totalmente limpio.

»Entonces hice comparecer en mi laboratorio a diez de los supervivientes y volvimos a examinarlos. Les tomamos las ondas cerebrales, analizamos el cambio de sistema de pensamiento, comprobamos si la conexión funcionaba bien. Los sometimos a largas entrevistas y les preguntamos si habían notado alguna anomalía física o si sufrían alucinaciones auditivas o visiones. Pero no descubrimos ningún problema relevante. Todos estaban bien de salud, ejecutaban el shuffling sin contratiempos. Concluimos que las personas fallecidas debían de tener algún defecto congénito incompatible con la operación shuffling. Aún no sabíamos de qué defecto se trataba, pero era algo que podríamos resolver antes de emprender la segunda generación de tratamiento shuffling.

»Estábamos equivocados. Al mes siguiente murieron cinco calculadores más, entre ellos tres de los sujetos que habían sufrido el exhaustivo examen posterior. Se nos habían muerto, sin más, unas personas sobre las que acabábamos de determinar, tras unas pruebas exhaustivas, que no tenían problema alguno. Fue un duro golpe para nosotros. La mitad de los veintiséis sujetos sometidos a examen ya había muerto por causas desconocidas. El problema se hallaba en la raíz misma del proyecto. En resumen, que el cerebro se había mostrado incapaz de valerse de dos sistemas de pensamiento alternativos. A tenor de los hechos, le propuse al Sistema suspender el programa. Extraer la conexión del cerebro de los supervivientes y cancelar las operaciones shuffling. De otro modo, podían acabar muriendo todos. Pero el Sistema dijo que era imposible. Y rechazó mi propuesta.

—¿Por qué?

—Porque el sistema shuffling funcionaba con gran eficacia y porque en esos momentos no podían congelar el programa. Si lo hubieran hecho, el funcionamiento del Sistema se hubiese paralizado. Además, adujeron que no tenían por qué morir necesariamente todos los calculadores, y que si había supervivientes, éstos podrían servir para futuras investigaciones. Entonces me desentendí del asunto.

—Y sólo sobreviví yo.

—Exacto.

Apoyé la parte posterior de la cabeza en la pared rocosa y me froté con la palma de la mano las mejillas sin afeitar mientras contemplaba distraídamente el techo. No lograba recordar la última vez que me había afeitado. Debía de tener una pinta espantosa.

—¿Y cómo es que yo no he muerto?

—Es sólo una hipótesis —dijo el profesor—, y ya sé que voy sumando una hipótesis a otra. Pero me lo dice mi sexto sentido, no creo que esté muy lejos de la realidad. Y es que usted, antes de que le implantáramos nada, ya poseía un sistema de pensamiento compuesto. De forma inconsciente, por supuesto. Sin saberlo, usted hacía un doble uso de su propia identidad. Como el símil que le puesto antes, el de llevar un reloj en el bolsillo derecho del pantalón y otro en el izquierdo. Usted ya tenía la conexión establecida desde el principio y por ello es psicológicamente inmune a ella.

—Esta hipótesis, ¿se funda en algo real?

—Sí. Hace unos dos o tres meses revisé todas las cajas negras, los sistemas de pensamiento de los veintiséis calculadores trasladados a imágenes. Y descubrí algo. Su imagen es la más coherente, no tiene fallos, es la más lógica. Dicho en una palabra, es perfecta. Tanto que podría utilizarse, tal cual, en una novela o en una película. Pero no sucede lo mismo con las imágenes de los veinticinco individuos restantes. Los fragmentos que las conforman son confusos, faltos de cohesión. Por más que me esforcé al montarlas, no conseguí darles lógica ni armonía. Parecen una sucesión de sueños deshilvanados. Pero la suya es completamente distinta. La diferencia es tan grande como la que hay entre el dibujo de un pintor profesional y el de un niño.

»He reflexionado mucho sobre cuáles pueden ser las razones, y creo que sólo hay una conclusión posible. Y es que usted ya la había ordenado previamente. Por eso el conjunto de imágenes se estructura con tanta nitidez. Recurriendo de nuevo a un símil, es como si usted hubiese bajado a la “fábrica de formas” y hubiera construido imágenes con sus propias manos. Sin saberlo ni usted mismo.

—¡Asombroso! ¿Y por qué ha ocurrido así?

—Podría deberse a varios factores —dijo el profesor—. Experiencias durante la infancia, entorno familiar, objetivación excesiva del ego, sentimiento de culpa… En todo caso, usted tiene una marcada tendencia a protegerse a sí mismo, ¿me equivoco?

—Es posible —dije—. ¿Y qué diablos va a pasar ahora?

—No hay ningún problema. Si no ocurre nada, usted seguirá como ahora hasta que se muera de viejo —aseguró—. Sin embargo, siendo realistas, es improbable que no suceda nada. Le guste o no, usted es la clave que puede decidir el resultado de esta absurda guerra de la información. Dentro de poco, el Sistema pondrá en marcha el proyecto de segunda generación tomándolo a usted como muestra. Lo someterán a meticulosos análisis, lo toquetearán de arriba abajo. No puedo decirle en qué consistirá exactamente, pero seguro que no será agradable. Quizá peque de ingenuo, pero eso lo puede adivinar cualquiera. Por eso quiero ayudarlo.

—¡Oh, no! —exclamé, abatido—. ¿No va a participar en ese proyecto?

—Como le he dicho una y otra vez, vender el fruto de mis estudios a otros no va conmigo. Además, no quiero participar en algo que pueda implicar la muerte de seres humanos. Hay muchos factores que me han hecho reflexionar. Me construí un laboratorio subterráneo para huir de la gente. Porque el Sistema no es el único que quiere utilizarme, también han aparecido los semióticos. Y estas macroorganizaciones no me gustan. Sólo miran a su provecho.

—¿Y por qué se valió de artimañas para contactar conmigo? ¿Por qué me engañó para que acudiera a su despacho y luego me pidió que efectuara unos cálculos?

—Quería confirmar mi hipótesis antes de que el Sistema o los semióticos lo atraparan y lo estudiaran a usted exhaustivamente. Porque, si la confirmara, usted podría librarse de pasar un mal rato. Entre los datos que le di había oculta una señal para cambiar al tercer sistema de pensamiento. Es decir, que después de pasar al segundo sistema de pensamiento, cambiaría un punto más y procesaría los datos en el tercer sistema de pensamiento.

—Ese tercer sistema de pensamiento es el que usted visualizó y montó, ¿verdad?

—Exactamente —asintió el profesor.

—¿Y de qué manera iba a confirmar eso su hipótesis?

—Mediante las divergencias —dijo el profesor—. Usted, sin ser consciente de ello, ha acabado comprendiendo a la perfección el núcleo de su conciencia. Por eso utiliza sin problemas el segundo sistema de pensamiento. Pero el tercer circuito comprende la parte que yo monté y, por lo tanto, lo normal es que surja una divergencia entre las dos, y que esta divergencia provoque alguna reacción por su parte. Pues bien, yo quería cuantificarla. Y, a tenor de los datos de esta cuantificación, habría podido formarme una idea un poco más concreta sobre el poder de lo que usted esconde en el fondo de su conciencia, sobre su contenido y sobre las causas.

—¿Habría podido, dice?

—Sí. Habría podido. Pero todo se ha ido al traste. Los semióticos, junto con los tinieblos, han destrozado mi laboratorio. Se han llevado todos los datos. Después de que se fueran, volví al despacho y lo comprobé. Allí no queda nada de valor. En estas condiciones, me es imposible cuantificar la divergencia. Esos tipos se han llevado incluso las cajas negras visualizadas.

—¿Qué relación tiene todo eso con el fin del mundo? —pregunté.

—A decir verdad, el mundo de ahora va a acabarse. Es en su interior donde el mundo va a llegar a su fin.

—No lo entiendo.

—Se trata del núcleo de su conciencia. El fin del mundo es, ni más ni menos, lo que describe su conciencia. No sé por qué usted oculta eso en el fondo de su conciencia, pero es así. En el interior de su conciencia el mundo ha llegado a su fin. O, formulado a la inversa, su conciencia está viviendo en el fin del mundo. Y en aquel mundo han desaparecido la mayoría de las cosas que es lógico que existan en éste. Allí no existe el tiempo, ni la dimensión espacial, ni la vida, ni la muerte. Tampoco, en el sentido estricto de estas palabras, los valores o el ego. Allí, unas bestias controlan el ego de las personas.

—¿Unas bestias?

—Unicornios —dijo el profesor—. En esa ciudad hay unicornios.

—¿Y esos unicornios tienen algo que ver con el cráneo que usted me dio?

—Aquel cráneo es una reproducción. Magnífica, ¿verdad? Me basé en las imágenes que visualicé de su conciencia, pero me costó lo mío. No tiene ningún sentido en particular. Sólo que, como me interesa la craneología, se me ocurrió hacerlo. Se lo regalo.

—Espere un momento —dije—. A ver si lo he entendido bien: en el fondo de mi conciencia existe el mundo del que usted me habla. Usted lo montó, dándole una forma más clara, y me lo ha implantado en la cabeza bajo la forma de un tercer circuito, el llamado circuito 3. A continuación, ha enviado determinada señal, ha puesto en marcha este circuito en mi conciencia y me ha hecho ejecutar un shuffling. ¿Hasta aquí es correcto?

—Sí, es correcto.

—Y, al acabar el shuffling, este circuito 3 ha quedado automáticamente cerrado y mi conciencia ha vuelto al circuito 1.

—No, eso no es correcto —dijo el profesor rascándose la nuca—. Si las cosas hubieran ido así, sería muy simple. Pero no lo son. El circuito 3 no posee la función de bloqueo automático.

—Entonces, ¿mi circuito 3 continúa abierto?

—¡Ejem!… Pues sí.

—Pero yo ahora estoy pensando y actuando sirviéndome del circuito 1…

—Eso es posible porque el circuito 2 tiene una llave de paso. Mire, le haré un esquema del dispositivo —dijo.

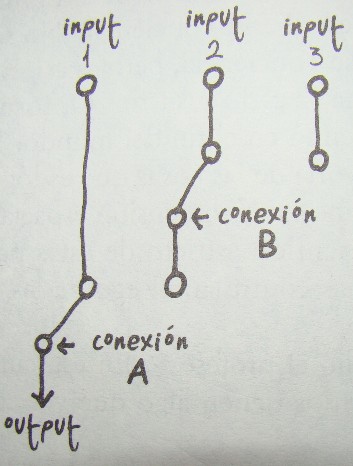

Entonces se sacó un bloc y un bolígrafo del bolsillo, hizo un dibujo y me lo entregó.

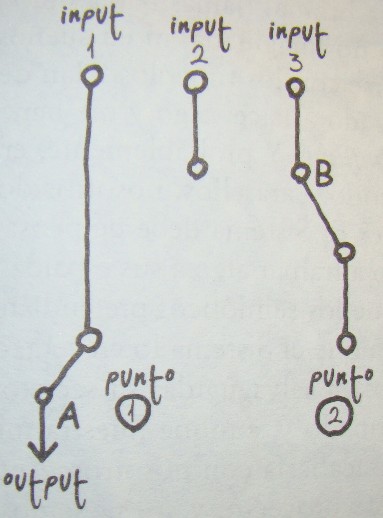

—Éste es el estado normal de su conciencia. La conexión A está conectada con la entrada 1, y la B, con la entrada 2. Sin embargo, ahora está así. —Y el profesor hizo otro dibujo en el papel.

—¿Comprende? Mientras la conexión B sigue conectada al circuito 3, la conexión A, gracias al sistema de cambio automático, está comunicada con el circuito 1. Por esa razón, usted puede pensar y actuar sirviéndose del primer circuito. Pero eso es provisional. Antes o después, acabará conduciendo la conexión B hasta el circuito 2. Porque el circuito 3, en realidad, no le pertenece. Si lo deja tal como está, la energía surgida de esta divergencia fundirá la conexión B, usted se quedará conectado permanentemente al circuito 3, la descarga eléctrica de éste va a atraer la conexión A hacia el punto ![]() y, en consecuencia, acabará fundiendo también esta conexión. Por eso, antes de que las cosas llegaran a este punto, yo tenía que calcular la energía de divergencia y devolverlo a usted a su estado original.

y, en consecuencia, acabará fundiendo también esta conexión. Por eso, antes de que las cosas llegaran a este punto, yo tenía que calcular la energía de divergencia y devolverlo a usted a su estado original.

—¿Tenía? —pregunté.

—Sí. Porque ahora ya no puedo hacer nada. Como ya le he dicho, aquellos locos me han destrozado el laboratorio y se han llevado la documentación más importante. Así pues, sintiéndolo mucho, me va a ser imposible ayudarlo.

—A ver —dije—, ¿me está diciendo que voy a quedarme atrapado para siempre en el circuito 3 sin posibilidad alguna de escapar?

—Eso mismo. Deberá usted vivir en el fin del mundo. Lo siento en el alma.

—¿¡Que lo siente en el alma!? —exclamé, atónito—. Esto no se soluciona pidiendo disculpas. Usted tal vez se quede tan ancho diciendo que lo siente, pero ¿¡qué diablos pasa conmigo!? Usted empezó todo esto. ¡No es ninguna broma! ¡Jamás había oído algo tan atroz!

—Pero es que yo no imaginaba, ni en sueños, que los semióticos pudieran confabularse con los tinieblos. Han debido de enterarse de que yo había empezado a hacer algo y me han atacado para hacerse con el secreto del shuffling. Y probablemente, en estos momentos, el Sistema ya lo sepa todo. Para ellos, nosotros dos somos un arma de doble filo. ¿Me sigue? El Sistema debe de pensar que usted y yo juntos hemos empezado a tramar algo a sus espaldas. Y deduzco que esto es precisamente lo que los semióticos pretendían que pensara. Lo han orquestado todo para que el Sistema lo creyera, calculando que el Sistema nos liquidaría para salvaguardar su secreto. El Sistema pensaría que lo hemos traicionado y, aunque nuestra muerte supusiera el fin del sistema shuffling, acabaría con nosotros. Ante todo, nosotros dos somos la clave de este proyecto, y si cayésemos juntos en manos de los semióticos, las consecuencias serían terribles. Por lo que respecta a los semióticos, si el Sistema nos liquidara, el proyecto shuffling quedaría cancelado, y si nos fuéramos huyendo del Sistema, tampoco tendrían nada que objetar. En resumen, que en ninguno de los dos casos tenían nada que perder.

—¡Oh, no! —exclamé.

Los sujetos que habían venido a mi casa, que me habían destrozado el apartamento y que me habían rajado el vientre eran, a todas luces, semióticos. Habían montado aquella farsa para llamar la atención del Sistema sobre mí. Y yo había caído en la trampa.

—Estoy perdido. Con el Sistema y los semióticos pisándome los talones, si me quedo de brazos cruzados mi existencia se desvanecerá de la faz de la Tierra.

—No, su existencia no acabará. Simplemente entrará en un mundo distinto.

—Es lo mismo —dije—. ¿Sabe?, comprendo perfectamente que soy un ser tan insignificante que tiene que mirarse con lupa. Siempre ha sido así. Incluso cuando miro la fotografía de graduación de la escuela me cuesta encontrar mi propia cara. No tengo familia, así que mi desaparición no perjudicará a nadie. Y como tampoco tengo amigos, nadie llorará mi muerte. Eso lo tengo muy claro. Pese a todo, y por extraño que pueda parecer, estoy la mar de satisfecho con mi vida en este mundo. No sé por qué. Tal vez sea porque, al estar dividido en dos, nos vamos animando el uno al otro y puedo llevar una vida divertida. No lo sé. En todo caso, me siento cómodo en este mundo. Detesto a mucha gente y mucha gente me detesta a mí, pero también hay personas que me gustan, y las que me gustan, me gustan mucho. Y no tiene nada que ver con que me correspondan. Yo vivo así. No quiero ir a ninguna parte. No necesito la inmortalidad. Envejecer es duro, pero no soy el único que envejece. Le ocurre a todo el mundo. No quiero ni unicornios ni tapias.

—No es una tapia. Es una muralla —rectificó el profesor.

—Me importa un rábano. No necesito ni tapias ni murallas —dije—. ¿Puedo enfadarme un poco? No suele sucederme, pero me han entrado ganas de enfadarme.

—Me parece que, en estas circunstancias, es inevitable —dijo el profesor rascándose el lóbulo de la oreja.

—Usted es el único responsable de todo esto. Yo no tengo la culpa de nada. Usted lo ha empezado todo, lo ha llevado adelante, me ha involucrado. Ha introducido los circuitos que le ha dado la gana en la cabeza de algunas personas, me ha hecho ejecutar ilegalmente un shuffling, me ha obligado a traicionar al Sistema, ha lanzado a los semióticos en mi persecución, me ha arrastrado a un subterráneo absurdo y ahora pretende acabar con mi mundo. ¡Jamás he visto algo tan espantoso! ¿No le parece? Al menos, déjeme como estaba.

—Hum… —gruñó.

—Tiene razón, abuelo —intervino la joven gorda—. Vives tan absorto en tus cosas que no te das cuenta de las molestias que ocasionas. Con aquella investigación de la aleta caudal ocurrió lo mismo, ¿recuerdas? Tienes que hacer algo.

—Lo hice pensando en su bien, pero la situación empeoró más y más —se lamentó el anciano—. Hasta que se me fue de las manos. Yo ya no puedo hacer nada y usted tampoco. La rueda gira cada vez más rápido y nadie puede detenerla.

—¡Oh, no! —repetí.

—Pero usted —añadió él—, en aquel mundo, podrá recuperar lo que ha perdido en éste. Lo que ha perdido y lo que continúa perdiendo.

—¿Lo que he perdido?

—Sí —dijo el profesor—. Todo lo que ha perdido. Todo está allí.