Me había introducido en una habitación grande y vacía. Paredes blancas, techo blanco, moqueta de color café: todos los tonos eran elegantes y de buen gusto. Y es que, por más que uno simplifique diciendo: «blanco», nada tiene que ver un blanco sofisticado con otro vulgar. Los cristales de las ventanas eran opacos y no permitían ver el exterior, pero la luz difusa que penetraba en la estancia era, sin duda, la del sol. Vamos, que aquello no era un subterráneo, lo que significaba que el ascensor había estado subiendo. La constatación de este hecho me tranquilizó. Había acertado en mis suposiciones. La joven me indicó que me acomodara, así que me senté en el sofá de piel que se encontraba en el centro de la habitación y crucé las piernas. En cuanto me senté, ella salió por una puerta distinta de aquella por la que habíamos entrado.

En la estancia apenas había muebles propiamente dichos. Sobre la mesa del tresillo se alineaban un encendedor, un cenicero y una cigarrera de cerámica. Al destapar la cigarrera, vi que no contenía cigarrillos. Ningún cuadro, calendario o fotografía colgaba de las paredes. Una ausencia total de detalles superfluos.

Junto a la ventana había un gran escritorio. Me levanté del sofá, me acerqué a la ventana y, al pasar, miré lo que había sobre el escritorio. La mesa consistía en un macizo tablero de madera con grandes cajones a ambos lados. Encima había una lámpara, tres bolígrafos Bic, un calendario de mesa y, junto a éste, algunos clips esparcidos. Eché una ojeada a la fecha del calendario y comprobé que era correcta. Era la fecha del día.

En un rincón se alineaban tres taquillas metálicas de esas que se encuentran en cualquier parte. No casaban en absoluto con el ambiente de la estancia. Eran demasiado funcionales, demasiado sencillas. Yo hubiera colocado un taquillón de madera más elegante, más en consonancia con el conjunto, pero, en definitiva, no se trataba de mi habitación. Yo sólo había acudido allí a realizar un trabajo y no era de mi incumbencia si había una taquilla metálica de color gris o un juke-box de color rosa pálido.

En la pared de la izquierda había un armario ropero empotrado. Las puertas eran de acordeón, de tablillas largas y estrechas. Ése era todo el mobiliario. No había ni reloj ni teléfono ni afilador de lápices ni jarra de agua. Tampoco librerías, ni estantes en la pared para la correspondencia. Imposible adivinar a qué estaría destinado aquel cuarto, no tenía ni idea sobre cuál sería su función. Volví al sofá, crucé de nuevo las piernas y bostecé.

A los diez minutos, regresó la joven. Sin dedicarme siquiera una mirada, abrió una de las hojas de la taquilla, cogió algo negro y liso que había en su interior y lo depositó sobre la mesa del tresillo. Se trataba de un impermeable plastificado y de unas botas de goma, todo cuidadosamente doblado. Encima del fardo había incluso unas gruesas gafas como las que llevaban los pilotos de la Primera Guerra Mundial. No entendía en absoluto qué estaba sucediendo.

La mujer se acercó a mí y me dijo algo, pero movía los labios demasiado rápido y no la entendí.

—¿Podrías hablar más despacio? Es que leer los labios no se me da muy bien, ¿sabes? —dije.

Esta vez habló despacio, abriendo mucho la boca.

«Póngaselo encima de la ropa», dijo.

Por gusto, no me lo hubiese puesto, pero como no quería complicarme la vida protestando, opté por seguir sus instrucciones sin rechistar. Me quité las zapatillas de deporte y las sustituí por las botas de goma, y me puse el impermeable encima de mi camisa informal.

Aunque el impermeable pesaba lo suyo y las botas eran uno o dos números mayores que el mío, seguí sin objetar nada. La joven se puso frente a mí, me abotonó el impermeable hasta los tobillos y me cubrió la cabeza con la capucha. Cuando me la puso, la punta de mi nariz rozó su frente lisa.

—Hueles muy bien —dije yo. Le alabé el agua de colonia.

«Gracias», dijo ella, y fue abrochándome, uno a uno, los corchetes de la capucha hasta debajo de la nariz. Después me colocó las gafas por encima de la capucha. Gracias a ello, cobré el aspecto de una momia en un día lluvioso.

Entonces abrió un batiente del armario y, tras introducirme en él llevándome de la mano, encendió una luz y cerró la puerta a nuestras espaldas. Estábamos dentro de un ropero empotrado. Claro que, por más que lo denomine «ropero», allí no había ropa alguna, sólo colgaban algunas perchas y bolas de alcanfor. Imaginé que no se trataba de un simple ropero, sino que allí debía de nacer algún pasaje secreto o algo por el estilo. De lo contrario, ¿qué sentido tenía que me hubiera hecho poner el impermeable y me hubiese hecho entrar en él?

La joven manipuló un asa metálica que había en un rincón del ropero y, de pronto, como era de esperar, un panel del tamaño del portaequipajes de un coche pequeño se abrió hacia dentro. Vi un agujero oscuro como boca de lobo y percibí claramente en mi piel una corriente de aire húmedo y frío procedente de allí. Un aire que producía una sensación muy poco agradable, por cierto. También se oía un gorgoteo incesante, como de fluir de agua.

«Por ahí dentro pasa un río», dijo.

Gracias al rumor del agua, me dio la sensación de que su insonora manera de hablar cobraba cierto realismo. Parecía que ella hablara de verdad y que la corriente ahogara sus palabras. Tal vez fuese simple sugestión, pero lo cierto es que sus palabras se me hicieron más comprensibles. Si quieren, llámenlo extraño, porque, en efecto, lo era.

«Remonta la corriente y, al final, encontrarás una gran cascada. Pasa por debajo. Al fondo está el laboratorio de mi abuelo. Cuando llegues, él te dirá lo que tienes que hacer».

—Cuando llegue allí, ¿tu abuelo me estará esperando?

«Sí», dijo la joven y me entregó una gran linterna a prueba de agua que colgaba de una correa. No me apetecía en absoluto sumergirme en aquella negrura, pero me dije que no era momento de hacer objeciones y, resignado, introduje una pierna en las negras tinieblas que se abrían ante mí. Después, encorvándome, pasé la cabeza y los hombros y, finalmente, arrastré la otra pierna dentro. No era fácil moverse envuelto en aquel rígido impermeable, pero, de un modo u otro, logré desplazar mi cuerpo desde el armario al otro lado de la pared. Y, desde allí, dirigí una mirada a la joven gorda, de pie dentro del armario ropero. Vista a través de las gafas desde el fondo del negro agujero, me pareció muy bonita.

«Ten cuidado. No te alejes del río. Y no tomes ningún desvío», dijo ella, inclinada, mirándome fijamente.

—¡Todo recto hasta la cascada! —dije yo a voz en grito.

«Todo recto hasta la cascada», repitió ella.

Para probar, dibujé con los labios la palabra «sera» sin emitir ningún sonido. Ella sonrió y me dijo, asimismo, «sera». Y cerró la puerta de golpe.

Cuando la puerta se cerró, me encontré inmerso en la oscuridad más absoluta. Era, literalmente, una oscuridad absoluta en la que ni siquiera brillaba una luz diminuta, tan pequeña como la punta de una aguja. No veía nada. Ni la palma de mi mano cuando me la aproximé a la cara. Durante unos instantes me quedé clavado, lleno de desconcierto, sobre mis pies, como si me hubiesen atizado un golpe. Presa de una fría impotencia, me sentí como un pescado envuelto en celofán que ve cómo lo arrojan dentro del frigorífico y cierran la puerta a sus espaldas. Me habían abandonado, sin preparación mental alguna, en la oscuridad más absoluta: no era de extrañar que, de repente, experimentara una enorme lasitud. Si la joven pensaba cerrar la puerta, al menos podría haberme avisado.

Pulsé a tientas el interruptor de la linterna y un chorro de familiar luz amarillenta se proyectó, en línea recta, a través de las tinieblas. Primero iluminé el suelo, bajo mis pies, y luego dirigí el haz de luz a mi alrededor. Me hallaba en una plataforma de cemento de unos tres metros cuadrados, y, a dos pasos de mí, caía a pico un abrupto precipicio sin fondo. Ni barrera ni valla. «Esto también podría habérmelo dicho antes», pensé con cierta indignación.

En un extremo de la plataforma había una escalera de aluminio para bajar. Me colgué la linterna en bandolera y fui descendiendo, uno tras otro, los resbaladizos peldaños apoyando los pies con mucha precaución. A medida que descendía, el rugido de la corriente ganaba en claridad e intensidad. ¡Un precipicio oculto en una oficina de un edificio bajo el que discurría, en el abismo, un río! Jamás había oído nada parecido. ¡Y en pleno centro de Toldo! Cuanto más lo pensaba, más me dolía la cabeza. Primero, aquel inquietante ascensor. A continuación, la joven gorda que hablaba sin palabras. Y luego, aquello. Quizá debía rechazar el trabajo y volver a casa. Era demasiado peligroso, delirante de principio a fin. Con todo, me resigné y seguí bajando hacia el abismo. Por una parte, estaba mi orgullo profesional y, por otra, la rolliza joven del traje chaqueta de color rosa. Por una razón u otra, ella me había gustado y no me apetecía rechazar el trabajo e irme.

Tras descender veinte peldaños, me tomé un descanso; bajé dieciocho peldaños más y llegué al fondo. Una vez al pie de la escalera, dirigí medrosamente el haz de luz en torno a mí. Me hallaba sobre una dura y lisa plataforma rocosa y, un poco más allá, corría un río de unos dos metros de ancho. A la luz de la linterna vi cómo la superficie de las aguas se agitaba como una bandera al viento. El curso de la corriente parecía muy rápido, pero no pude aventurar nada sobre la profundidad del río o el color de sus aguas. Lo único que descubrí fue que corría de izquierda a derecha.

Alumbrando justo delante de los pies, avancé por la superficie rocosa, siempre junto al río y remontando su curso. De vez en cuando notaba la presencia de algo cerca de mi cuerpo y dirigía velozmente el haz de luz en esa dirección, pero no logré descubrir nada. Sólo la corriente de agua y las escarpadas paredes de roca irguiéndose a ambos lados. Posiblemente, las negras tinieblas que me rodeaban habían acabado crispándome los nervios.

Tras cinco o seis minutos de marcha, el gorgoteo del agua me indicó que el techo descendía bruscamente. Iluminé sobre mi cabeza, pero las tinieblas eran tan densas que me impidieron distinguir el techo. En las paredes de ambos lados, vislumbré los desvíos sobre los que me había advertido la joven. De hecho, en lugar de «desvíos» sería más adecuado denominarlas «hendiduras en la roca» y, del fondo de éstas, fluía un hilillo de agua que formaba un pequeño riachuelo que desembocaba en el río. A fin de inspeccionar un poco, me aproximé a una de las hendiduras y la alumbré con la linterna, pero no vi nada. Sólo descubrí que, a diferencia de su angosta boca de entrada, el interior parecía inesperadamente amplio. Pero no me seducía lo más mínimo penetrar en ellas.

Con la linterna asida con fuerza en la mano derecha, remonté la corriente del río; me sentía a punto de transformarme en un pez. La plataforma rocosa era húmeda y resbaladiza, por lo que tenía que avanzar paso a paso con extrema precaución. Sumido en aquella negra oscuridad, si resbalaba y me caía a la corriente, o si se me rompía la linterna, me hallaría en un brete. Tanta atención prestaba al suelo bajo mis pies que, al principio, no me di cuenta de que ante mí oscilaba una débil luz. Al alzar los ojos vi, unos siete u ocho metros más adelante, una pequeña luz que se aproximaba. En un acto reflejo, apagué la linterna, introduje una mano por la abertura del impermeable y saqué una navaja del bolsillo trasero del pantalón. Desplegué la hoja a tientas. El rugido de la corriente me envolvía por completo.

Cuando apagué la linterna, la débil luz amarillenta se detuvo de golpe. Después describió dos grandes círculos en el aire. La señal parecía indicar: «¡Tranquilo! ¡No te preocupes!». No obstante, no bajé la guardia y me mantuve en la misma posición, esperando la reacción del otro. Acto seguido, la luz empezó a oscilar de nuevo. Parecía un enorme insecto luminoso dotado de un sofisticado cerebro que se dirigiese hacia mí flotando oscilante en el espacio. Con la navaja asida con fuerza en la mano derecha y la linterna apagada en la izquierda, clavé los ojos en aquella luz.

La luz se aproximó hasta unos tres metros de distancia, se detuvo, se alzó y volvió a detenerse. Era tan débil que al principio no logré descubrir qué estaba alumbrando, pero, al aguzar la vista, vislumbré lo que parecía un rostro humano. Al igual que yo, aquel rostro llevaba unas gruesas gafas y se ocultaba por completo bajo una capucha negra. Lo que llevaba en la mano era un pequeño farol portátil de esos que venden en las tiendas de artículos deportivos. Mientras se iluminaba el rostro con el farol, el hombre se desgañitaba tratando de decirme algo, pero el rugido del agua ahogaba sus palabras, y como además la oscuridad me impedía verle la boca, me era imposible leer el movimiento de sus labios.

—… así que… por eso… lo siento… y… —decía el hombre, pero yo no tenía ni la más remota idea de a qué se estaba refiriendo. De todos modos, no parecía existir ningún peligro, así que encendí la linterna, me iluminé la cara de lado y me señalé la oreja con el dedo indicándole que no oía nada.

Convencido, el hombre asintió varias veces y, acto seguido, bajó el farol, se embutió las manos en los bolsillos y empezó a removerse con gesto inquieto: de súbito, el rugido del agua a mi alrededor fue disminuyendo rápidamente de intensidad, como si descendiera de pronto la marea. Creí que estaba a punto de desmayarme. Que mis sentidos flaqueaban y que, por ello, el sonido se iba apagando dentro de mi cabeza. Entonces —aunque no entendía por qué tenía yo que perder la conciencia— tensé todos los músculos del cuerpo preparándome para la caída.

Sin embargo, el tiempo transcurría y yo no me desplomaba; además, era plenamente dueño de mis sentidos. Lo único que ocurría era que el sonido había disminuido. Nada más.

—He venido a buscarle —dijo el hombre, y esta vez distinguí su voz con claridad.

Sacudí la cabeza, me puse la linterna bajo el brazo, plegué la hoja de la navaja y me metí ésta en el bolsillo. Tenía el presentimiento de que me esperaba un día absurdo.

—¿Qué le ha pasado al sonido? —le pregunté al hombre.

—¡Ah! ¿El sonido? Había mucho ruido, ¿verdad? Lo he bajado. Lo siento mucho. Ya no le molestará más —dijo el hombre asintiendo repetidas veces. El rugido de la corriente había bajado de volumen hasta convertirse en el murmullo de un riachuelo—. ¿Qué? ¿Vamos?

El hombre me dio la espalda y se encaminó río arriba con paso seguro. Yo lo seguí, iluminando el suelo bajo mis pies.

—¿Ha bajado usted el sonido? Entonces, ¿era artificial? —grité dirigiéndome a lo que parecía ser su espalda.

—No. El sonido era natural.

—¿Y cómo puede bajar un sonido natural?

—Para ser exactos, no lo he bajado —respondió—. En realidad, lo he quitado.

Dudé unos instantes, pero opté por dejar de inquirir. No estaba en situación de acribillarlo a preguntas. Yo sólo había ido a desempeñar un trabajo, y no era asunto mío si la persona que requería mis servicios apagaba el sonido, lo quitaba o lo mezclaba como si fuera un vodka con lima. Lo seguí en silencio sin añadir una palabra más.

De todos modos, gracias a la desaparición del ruido, el silencio reinaba ahora en los alrededores. Incluso distinguía el roce de las suelas de goma sobre el pavimento. Por encima de mi cabeza, oí dos o tres veces un sonido extraño, como si alguien frotara dos guijarros, pero luego cesó.

—Había indicios de que los tinieblos rondaban por aquí, ¿sabe? Y estaba preocupado. Por eso he venido a buscarle. No suelen llegar hasta esta zona, pero cabe esa posibilidad. Son un verdadero problema, ¿sabe usted? —dijo el hombre.

—¿Los tinieblos? —pregunté.

—¡Vaya susto se llevaría usted si se topara de pronto con alguno por aquí! —dijo, y soltó una gran risotada.

—Pues sí, la verdad —dije yo, tratando de contemporizar con mi interlocutor. Ni tinieblos ni nada. No me apetecía lo más mínimo toparme con cosas raras en la oscuridad.

—Por eso he venido a buscarle —repitió el hombre—. Los tinieblos son un verdadero problema.

—Se lo agradezco —dije.

Tras avanzar un poco, empecé a oír un ruido similar al de un chorro de agua saliendo del grifo. Era la cascada. Sólo la enfoqué un instante con la linterna y no pude verla al detalle, pero parecía bastante grande. Si no hubiera eliminado el sonido, posiblemente el rugido sería considerable. Al llegar ante el salto de agua, las salpicaduras me empaparon completamente las gafas.

—¿Tenemos que pasar por debajo? —pregunté.

—Sí —repuso el hombre. Y, sin agregar nada más, se dirigió con paso rápido hacia la cascada y desapareció por completo en su interior. No me quedó más remedio que seguirlo a toda prisa.

Por fortuna, el pasaje por donde atravesamos la cascada era el punto donde el chorro era menos caudaloso, pero, pese a todo, el agua poseía la fuerza suficiente para aplastarnos contra el suelo. Aunque el hombre fuera con impermeable, tener que sufrir el azote de aquel chorro de agua cada vez que entraba o salía del laboratorio me parecía, por más que lo mirara con buenos ojos, una imbecilidad. Posiblemente abrigaba el propósito de salvaguardar algún secreto; aun así, sin duda había maneras un poco más refinadas de conseguirlo. Una vez bajo la cascada, me caí y me golpeé con fuerza la rótula contra una roca. Al desaparecer el sonido, se había alterado por completo el equilibrio entre éste y la realidad que lo producía, lo que me provocaba un gran desconcierto. Una cascada debe estar dotada del volumen de sonido que le corresponde.

Detrás del salto de agua se abría una caverna que permitía apenas el paso de una persona y, recto, al fondo había una puerta de hierro. El hombre extrajo del bolsillo del impermeable algo parecido a una pequeña calculadora y, al aplicarla a la ranura de la puerta y manipularla, la puerta se abrió hacia dentro sin ruido.

—Ya hemos llegado. Adelante —dijo cediéndome el paso. Acto seguido, entró él y cerró la puerta—. Ha sido muy duro, ¿verdad?

—La verdad es que sí, no se lo negaré —respondí con discreción.

Todavía con el farol colgado del cuello, la capucha en la cabeza y las gafas puestas, el hombre se rió. Tenía una risa extraña. Era algo así como: «¡Jo! ¡Jo! ¡Jo!».

Habíamos penetrado en un cuarto grande y frío como el vestuario de una piscina y, en un estante, se alineaban cuidadosamente doblados media docena de impermeables, negros como el mío, con sus botas de goma y gafas correspondientes. Me quité las gafas, me desprendí del impermeable y lo colgué en una percha, y dejé las botas de goma en la estantería. Por último, colgué la linterna de un gancho metálico de la pared.

—Siento haberle causado tantas molestias —dijo—. Pero no puedo descuidar las medidas de seguridad. Debo extremar las precauciones a causa de esos tipos que merodean por ahí.

—¿Los tinieblos? —aventuré con intención de sonsacarle.

—Exacto. Entre otros, los tinieblos —dijo el hombre asintiendo para sí.

Me condujo hasta el fondo del vestuario y entramos en una sala. Bajo el impermeable, apareció un anciano bajito y de porte distinguido. Sin ser grueso, era de complexión fuerte y robusta. Tenía la tez sonrosada y, al ponerse unas gafas sin montura que sacó del bolsillo del impermeable, cobró el aire de un importante político de la época de preguerra.

Me invitó a sentarme en el sofá y él, a su vez, tomó asiento tras el escritorio. La estancia era igual a aquella en la que me habían introducido hacía un rato. El color de la moqueta, las luces, el color de las paredes, el sofá: todo era idéntico. Sobre la mesa del tresillo descansaba un juego de fumador. Sobre el escritorio había una agenda de mesa idéntica a la otra y un montón de clips esparcidos de manera similar. Tanto que me dio la sensación de que, tras dar una vuelta, había regresado a la misma habitación. Tal vez fuera así o tal vez no. Por lo que a mí respecta, no recordaba con exactitud cómo estaban esparcidos los clips sobre el escritorio.

El anciano me observó unos instantes. Después tomó un clip, lo enderezó y se retiró la cutícula de una uña. La cutícula de la uña del dedo índice de la mano izquierda. Tras rasparse la cutícula unos instantes, lanzó el clip desdoblado al cenicero. Me dije que, si me reencarnaba en algo, no quería hacerlo en clip. No me satisfacía demasiado servir para retirar las cutículas de las uñas de un anciano extravagante y ser arrojado luego al cenicero.

—Según mis informaciones, los tinieblos se han unido a los semióticos —dijo el anciano—. Claro que una alianza entre ellos no puede ser muy sólida: los tinieblos son extremadamente precavidos y los semióticos, por el contrario, demasiado lanzados. Pero es una mala señal. Y que los tinieblos ronden por las inmediaciones cuando jamás deberían llegar hasta aquí es muy mal asunto. Si las cosas siguen así, tarde o temprano la zona se llenará de tinieblos. Y yo me veré en un gran aprieto.

—Sí, desde luego —dije yo. No tenía la menor idea de qué diablos eran los tinieblos, pero si los semióticos se habían aliado con alguna otra fuerza, era posible que las cosas tomaran mal cariz incluso para mí. Me refiero a que nuestra rivalidad con los semióticos descansaba sobre un equilibrio muy frágil y que la entrada en liza de otra fuerza, por pequeña que ésta fuera, podía provocar un vuelco en la situación. Para empezar, el simple hecho de que yo nunca hubiera oído hablar de los tinieblos y de que aquellos tipejos sí, ya indicaba que el equilibrio se había roto. Claro que tal vez yo no supiera nada porque era un trabajador autónomo de categoría inferior y que, en cambio, quizá los capitostes de la organización conocieran su existencia desde hacía mucho tiempo.

—Bueno, sea como sea, me gustaría que se pusiera a trabajar enseguida. ¿Qué le parece?

—Perfecto —dije.

—Le pedí a mi agente que me enviara al mejor calculador. Por lo visto, goza usted de una reputación excelente. Todo el mundo canta sus excelencias. Dicen que es usted muy competente, audaz, responsable en el trabajo. Exceptuando ciertas dificultades para el trabajo en equipo, nada que reprochar.

—Me abruma usted —dije. Soy una persona modesta.

El anciano volvió a carcajearse.

—En realidad, su capacidad para trabajar en equipo me interesa muy poco. Lo que importa es la audacia. La iniciativa es imprescindible para convertirse en un calculador de primera categoría. En fin, su sueldo va a ser tan alto como corresponde a sus servicios.

No había nada que decir, así que permanecí en silencio. El viejo volvió a reírse y después me condujo a la estancia contigua: su cuarto de trabajo.

—Soy biólogo —dijo el anciano—. Bueno, más que la biología en sí, mi trabajo abarca un campo muy amplio, difícil de resumir en una palabra. Va desde la fisiología cerebral hasta la acústica, la filología y la teología. No tengo empacho en decirle que estoy llevando a cabo una investigación muy original, de gran valor. Últimamente he centrado mis estudios en el paladar de los mamíferos.

—¿En el paladar?

—Sí, en la boca. En la constitución de la boca. Cómo se mueve, cómo se emite la voz: eso es lo que investigo ahora. Mire allá.

Tras pronunciar esas palabras, accionó un interruptor de la pared y encendió la luz del cuarto. Una estantería ocupaba por entero la pared del fondo, y en sus estantes se alineaban, muy juntos, los cráneos de todo tipo de mamíferos. Desde la jirafa, el caballo y el panda hasta la rata, había reunidas allí todas las cabezas de mamífero imaginables. Hablando en cifras, habría de trescientas a cuatrocientas. También había calaveras humanas, claro está. Cabezas de raza blanca, negra, asiática, de indios americanos, cada una de ellas con sus cráneos masculino y femenino correspondientes.

—Los cráneos de ballena y de elefante los tengo en un depósito del subterráneo. Como comprenderá, ocupan demasiado espacio —dijo el anciano.

—Sí, por supuesto —dije. Ciertamente, con la cabeza de una ballena ya se hubiera llenado la habitación.

Como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos los animales tenían la boca abierta de par en par y con las cuencas de los ojos vacías miraban hacia la pared opuesta. Por más que las calaveras estuvieran destinadas a un uso científico, no era muy agradable verse rodeado de tantos huesos. En otra estantería se alineaban —aunque su número no era tan elevado como el de los cráneos— todo tipo de lenguas, orejas, labios, laringes y paladares conservados en formol.

—¿Qué le parece? Una colección estupenda, ¿verdad? —dijo el anciano, contento—. En este mundo hay quien colecciona sellos o discos. También hay quien almacena botellas de vino en la bodega, y ricos que disfrutan decorando sus jardines con tanques. Pues yo colecciono cráneos. En este mundo hay de todo. Ahí radica su interés. ¿No le parece?

—Tiene usted razón —dije.

—Desde una edad relativamente temprana ya sentía un gran interés por los cráneos de los mamíferos y los he ido coleccionando poco a poco. Empecé hace casi cuarenta años. Comprender los huesos requiere más tiempo del que se imagina. En este sentido, es mucho más sencillo comprender al ser humano cuando está dotado de un cuerpo con carne. Estoy plenamente convencido de ello. Claro que usted es joven y supongo que le interesará más la carne, ¿me equivoco? —Prorrumpió de nuevo en carcajadas—. He tardado treinta años en comprender el sonido que emiten los huesos. ¡Y treinta años no son moco de pavo!

—¿Sonido? —pregunté—. ¿El sonido que emiten los huesos?

—En efecto —dijo el anciano—. Cada hueso tiene un sonido propio. Es, como si dijéramos, la señal secreta de los huesos. Y no digo que los huesos hablen en un sentido metafórico, sino literal. La investigación que realizo en estos momentos tiene como objeto analizar esa señal. Porque si llegáramos a descodificar esas señales, podríamos controlarlas artificialmente.

—Hum… —gruñí. Los detalles se me escapaban, pero si era como decía el anciano, no cabía duda de que se trataba de una investigación de gran valor.

—Parece una investigación muy valiosa —dije.

—Lo es, en efecto —dijo el anciano y asintió con un movimiento de cabeza—. Precisamente por eso van detrás de mis estudios. Porque esa gente tiene el oído muy fino. Y quieren hacer un mal uso de mis investigaciones. Porque si, por ejemplo, pudieran obtenerse los recuerdos a través de los huesos, ya no haría ninguna falta torturar a nadie. Bastaría con matar a la persona, arrancarle la carne y limpiar los huesos.

—¡Qué espanto!

—Para bien o para mal, mis investigaciones todavía no han llegado hasta ese punto. En el estadio en que se encuentran actualmente, para obtener recuerdos precisos es mejor extraer el cerebro.

—¡Estamos apañados! —exclamé. Extraer los huesos o extraer el cerebro: no veía una gran diferencia entre una cosa y otra.

—Por eso necesito sus cálculos. Para que los semióticos no puedan piratear los datos de mis experimentos —dijo el anciano muy serio—. La ciencia, se utilice para fines malvados o buenos, ha puesto a la civilización contemporánea en una situación crítica. Yo creo que la ciencia debe existir por y para sí misma.

—En cuestión de creencias, yo ni entro ni salgo —repuse—. Pero sí querría aclararle algo. Es un asunto práctico. Esta vez no han sido ni la oficina central del Sistema ni ningún agente oficial los que han requerido mis servicios, sino usted quien ha contactado directamente conmigo. Eso es algo excepcional. Hablando con franqueza, existe la posibilidad de que esté contraviniendo las normas. Y, en caso de infracción, pueden sancionarme, e incluso podría llegar a perder la licencia. ¿Me comprende?

—Le comprendo muy bien —dijo el anciano—. Su preocupación es muy lógica. Pero yo he cursado una solicitud formal al Sistema. Sólo que, a fin de preservar el secreto, me he puesto en contacto directamente con usted sin seguir la vía administrativa normal. Usted no será sancionado ni nada por el estilo.

—¿Puede garantizármelo?

El anciano abrió un cajón del escritorio, sacó una carpeta y me la entregó. La hojeé. Contenía la solicitud oficial al Sistema. No cabía la menor duda: el formulario y la firma eran correctos.

—Está bien, supongo —dije y le devolví la carpeta a mi interlocutor—. Mi categoría es escala doble, ¿le parece bien? La escala doble implica…

—El doble de la tarifa ordinaria. No hay problema. Esta vez, con la inclusión de la prima, ascenderá a escala triple.

—Es usted muy generoso.

—Se trata de unos cálculos muy valiosos y, además, ha tenido que pasar por debajo de la cascada —dijo el anciano y volvió a reírse.

—Por lo pronto, muéstreme los valores numéricos. La fórmula la decidiré después de verlos. ¿Quién se encargará de los cálculos informáticos?

—De la informática me ocuparé yo. Usted puede encargarse del trabajo previo y del posterior. ¿Le parece bien?

—Perfecto. Así se agiliza el proceso.

El anciano se levantó de la silla, palpó el muro que había a sus espaldas y lo que parecía ser una simple pared se abrió de repente de par en par. Todo muy bien pensado. El anciano sacó otra carpeta y cerró la puerta. Al cerrarla, el muro volvió a convertirse en una pared blanca sin peculiaridad alguna. Cogí la carpeta y leí las detalladas cifras que atiborraban siete páginas. Los valores numéricos no presentaban en sí mismos ningún problema. Eran simples cifras.

—Para algo de este nivel, bastará un simple lavado —dije—. Con una analogía de frecuencia como ésta, no hay que temer la instalación de ningún puente provisional. Ya sé que teóricamente existe esa posibilidad, pero no podría demostrarse la validez del puente provisional en cuestión y, al no ser posible acreditarla, tampoco se podrían controlar todos los errores que conllevaría. Eso equivaldría a cruzar el desierto sin brújula. Moisés lo logró, pero…

—Moisés logró incluso atravesar el mar.

—De eso hace ya mucho tiempo. Por lo que a mí respecta, no conozco ningún precedente de que los semióticos hayan logrado introducirse a este nivel.

—¿Me está diciendo que basta con una conversión simple?

—Es que una conversión doble comportaría un riesgo demasiado elevado. Ya sé que reduciría a cero la posibilidad de introducción de un puente provisional, pero, en esa etapa, es un malabarismo. El proceso de conversión aún no se ha fijado. La investigación todavía no ha concluido.

—No estoy hablando de una conversión doble —dijo el anciano y empezó de nuevo a retirarse la cutícula con un clip. Ahora, la del dedo corazón de la mano izquierda.

—¿A qué se refiere, entonces?

—A un shuffling. Estoy hablando de un shuffling. Quiero que haga un shuffling y un lavado de cerebro. Por eso lo he llamado. Para un simple lavado de cerebro, no habría sido necesario hacerlo venir.

—No lo entiendo —dije, descruzando las piernas y volviéndolas a cruzar—. ¿Cómo es que conoce usted el shuffling? Es información estrictamente confidencial. Nadie ajeno al programa debería conocerlo.

—Pues yo lo conozco. Tengo un canal de información directo con las altas esferas del Sistema, ¿comprende?

—En ese caso, indague a través de ese canal. Porque resulta que ahora el sistema shuffling está cancelado. No sé por qué. Posiblemente haya surgido algún problema. En fin, no importa. Lo cierto es que ahora está prohibido utilizar el shuffling. Y si se descubriera que yo lo he hecho, el asunto no acabaría en una simple sanción.

El anciano volvió a tenderme la carpeta.

—Mire con atención la última hoja. Tiene que haber adjunta una autorización de uso del sistema shuffling.

Tal como me pedía, abrí la última hoja y eché un vistazo al documento. No cabía duda de que contenía una autorización para usar el sistema shuffling. La releí repetidas veces, pero era oficial. Contenía cinco firmas. ¿En qué estarían pensando los capitostes de la organización? No lograba entenderlo. Excavas un hoyo y, acto seguido, te dicen que lo rellenes; y lo haces, aplanas la tierra, y entonces te dicen que vuelvas a excavarlo. Y los que sufren las molestias son los mandados como yo.

—Hágame fotocopias en color de todos los documentos de solicitud. Si no los tengo, podría verme en un aprieto.

—¡Oh, claro! —exclamó el anciano—. Claro que sí. Usted no debe preocuparse por nada. Todos los trámites se han realizado en la más absoluta legalidad. Y respecto al sueldo, ahora le pagaré la mitad, y el resto se lo entregaré cuando termine el trabajo. ¿Le parece bien?

—Perfecto. El lavado de cerebro lo haré ahora mismo. Después volveré a casa con los valores numéricos lavados y allí realizaré el shuffling. Para ello son necesarios diversos preparativos. Y cuando estén listos los datos que obtenga del shuffling, se los traeré.

—Lo necesito sin falta para dentro de tres días al mediodía.

—Es suficiente —aseguré.

—Le suplico que no se retrase —urgió el anciano—. Si se retrasara, sucedería algo terrible.

—¿Se hundiría el mundo, tal vez? —pregunté.

—Pues, en cierto sentido, sí —dijo el anciano con aire de misterio.

—No se preocupe. Siempre he respetado los plazos —dije—. Si es posible, desearía un termo con café caliente y agua con hielo. También querría una cena ligera. Porque creo que me espera una larga sesión de trabajo.

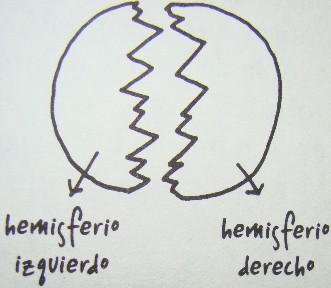

Tal como suponía, fue una larga sesión de trabajo. La ordenación de los valores numéricos fue, en sí, una tarea relativamente sencilla, pero, dado el alto número de variables, el cálculo requirió más tiempo del esperado. Introduje los valores numéricos resultantes en el hemisferio derecho del cerebro y, tras codificarlos y convertirlos en valores totalmente diferentes, los pasé al hemisferio izquierdo, extraje de éste unos valores numéricos completamente distintos y los imprimí en papel. En eso consiste el lavado de cerebro, expresado de una manera muy simple. Las cifras convertidas varían según el calculador. Estos valores numéricos difieren de la tabla de números aleatorios en el sentido de que son susceptibles de ser representados en un diagrama. Y la clave radica en la partición del hemisferio derecho e izquierdo del cerebro (ésta es una terminología arbitraria, por supuesto. En realidad, no existe una división neta entre las partes derecha e izquierda). Si lo dibujásemos, vendría a ser algo así:

En resumen, si los bordes mellados no se acoplan a la perfección, es imposible devolver los valores numéricos a su forma original. Sin embargo, los semióticos intentan descodificarlos tendiendo puentes provisionales desde su ordenador a las cifras pirateadas. Es decir, que analizan los valores numéricos y reproducen la melladura en un holograma. Unas veces lo logran, y otras veces no. Si nosotros perfeccionamos el nivel técnico, ellos contraatacan perfeccionándolo a su vez. Nosotros protegemos los datos; ellos los roban. La clásica historia de policías y ladrones.

Los semióticos transfieren al mercado negro gran parte de la información que consiguen de manera ilícita y obtienen con ello pingües beneficios. Y lo que es peor: se reservan para ellos la información más valiosa y la utilizan en beneficio propio de un modo muy eficaz.

Nuestra organización es conocida generalmente como el Sistema, y la organización de los semióticos, la Factoría. En sus inicios, el Sistema era un conglomerado de empresas privadas, pero a medida que crecía su importancia, se fue invistiendo de un carácter semigubernamental. Funciona de manera parecida a la Bell Company estadounidense. Los calculadores estamos en la base de la organización y somos trabajadores autónomos, igual que los asesores fiscales y los abogados, pero necesitamos una licencia oficial expedida por el Estado y sólo podemos aceptar trabajo del Sistema o de los agentes oficiales acreditados por éste. Esa medida cautelar tiene como objeto impedir que la Factoría haga un uso ilícito de la técnica, y a quienes la contravienen se les impone una sanción y les retiran la licencia. Sin embargo, no tengo muy claro si es o no una medida acertada. Porque los calculadores que pierden la acreditación oficial suelen ser absorbidos por la Factoría, se pasan al terreno de la ilegalidad y acaban convirtiéndose en semióticos.

No sé cómo está estructurada la Factoría. Al principio surgió como una empresa de alto riesgo de pequeña envergadura, pero creció de forma acelerada. Hay quien habla de una «mafia de datos», y lo cierto es que su manera de ramificarse en organizaciones clandestinas de diversa índole tal vez sea propia de la mafia. Sin embargo, la Factoría únicamente trata con información, y en este aspecto difiere de la mafia. La información es limpia, rentable. Ellos vigilan los ordenadores a los que han echado el ojo y piratean la información.

Proseguí el lavado de cerebro mientras me bebía un termo entero de café. Trabajar una hora y descansar media: ésta es mi norma. Si no lo hago así, la juntura entre el hemisferio derecho y el izquierdo pierde precisión y los valores numéricos se emborronan.

Durante la media hora de descanso estuve charlando con el anciano. No importa sobre qué, pero mover los labios y hablar es la mejor manera de recobrarse de la fatiga mental.

—¿De qué son esos datos? —le pregunté.

—Son las cifras de las mediciones de mi experimento —dijo el anciano—. Los frutos de mi trabajo de este último año. La combinación de la conversión en cifras de las imágenes tridimensionales de la capacidad de los cráneos y paladares de cada uno de los animales junto con el producto de la descomposición en tres elementos de sus voces. Ya le he dicho antes que he tardado treinta años en comprender el sonido propio de cada hueso, pero cuando concluya los cálculos, seremos capaces de extraer el sonido, no de forma empírica, sino teórica.

—¿Y podremos controlarlo de forma artificial?

—En efecto —dijo el anciano.

—Y cuando lo controlemos artificialmente, ¿qué ocurrirá?

El anciano permaneció en silencio; mientras, se pasaba la lengua por el labio superior.

—Muchas cosas —dijo poco después—. La verdad es que sucederán muchas cosas. No puedo decírselo, pero ocurrirán cosas que ni usted puede imaginar.

—¿La eliminación del sonido es una de ellas? —pregunté.

El anciano rió, divertido.

—Sí. Exacto. Ajustándose a las señales propias del cráneo del ser humano, se podrá eliminar o reducir el sonido. Dado que la forma del cráneo de cada persona es distinta, el sonido no podrá eliminarse del todo, pero sí reducirse considerablemente. Para resumir, se trata de acoplar la vibración del sonido a la del antisonido y hacer que suenen de manera conjunta. La eliminación del sonido es uno de los logros más inofensivos de mi investigación.

Si aquello era inofensivo, figúrense el resto. Al imaginar a todo el mundo apagando o bajando el sonido a su antojo, experimenté cierto fastidio.

—La eliminación del sonido puede efectuarse en su producción o en su recepción —dijo el anciano—. Es decir, que puede eliminarse el sonido no oyéndolo, como antes ha ocurrido con el ruido del agua, o no emitiéndolo. En el caso de la emisión de voz, al ser algo personal, la efectividad es del cien por cien.

—¿Tiene usted la intención de hacerlo público?

—¡En absoluto! —El anciano agitó las manos—. No tengo la menor intención de enseñar a los demás una cosa tan interesante. Lo hago para entretenerme.

Volvió a prorrumpir en carcajadas. Yo también me reí.

—Mi investigación se limita a un campo muy especializado, y la fonética no interesa a casi nadie —prosiguió—. Además, me extrañaría que los asnos del mundo académico entendieran algo de mi teoría. Ningún científico me hace caso, ¿sabe usted?

—Sí, pero los semióticos no son idiotas. Son unos genios analizando. Seguro que entenderían muy bien su investigación.

—Por eso extremo las precauciones. Mantuve en secreto los datos y los procedimientos, y publiqué sólo la teoría en forma de hipótesis. De ese modo, no hay peligro de que lo descifren. Puede que el mundo científico me ignore, pero dentro de cien años se probará mi teoría. Con eso me basta.

—Hum…

—Precisamente por eso, todo depende de su lavado y de su shuffling.

—Ya veo —dije.

Después, volví a concentrarme una hora más en los cálculos. Y me tomé otro descanso.

—Me gustaría hacerle una pregunta —dije.

—¿Sobre qué? —dijo el anciano.

—Sobre la joven de la entrada, una chica rellenita con un traje chaqueta de color rosa… —dije.

—Es mi nieta —dijo el anciano—. Una chica muy inteligente. Pese a lo joven que es, ya me ayuda en los experimentos.

—Verá, quería preguntarle si es muda de nacimiento o si la han sometido a alguna prueba de eliminación del sonido, porque…

—¡Oh, no! —exclamó el anciano dándose una fuerte palmada en la rodilla—. ¡Se me había olvidado por completo! Hice con ella un experimento de eliminación del sonido y me olvidé de devolverla a su estado natural. ¡Qué desastre, qué desastre! Tendré que ir enseguida y restablecer su sistema de sonido.

—Sí, es una buena idea —dije yo.