—¿Estás cómodo, sobrino?

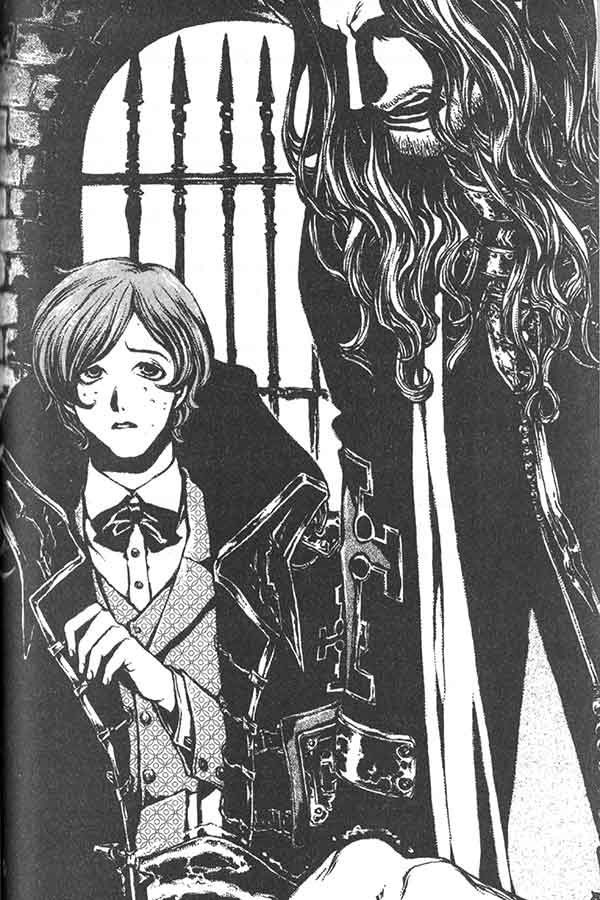

Quien había aparecido de forma inesperada en la celda, acompañando a las monjas que le traían la cena, era Alfonso d’Este. AL ver la expresión de odio del visitante, el delgado adolescente que ocupaba el aposento retrocedió, atemorizado. Ante el miedo de su sobrino, Alfonso chascó la lengua en señal de desprecio.

—¡Qué vergüenza…! ¿Y tú eres hijo de mi hermano, el gran Gregorio? Él sí que era digno del trono papal. ¿No puedes ser al menos un poco más firme?

Alessandro escuchaba las burlas en silencio y con el semblante lloroso. Entre los labios semiabiertos se oía el castañeteo de sus dientes. Alfonso giró la cabeza con desagrado.

—Si alguien tan débil como tú puede recibir la tiara papal, aunque sea sólo un título nominal, es que el mundo está, en efecto, en las últimas. Cuando pienso en los cinco años que me has hecho perder, a mí también me entran ganas de llorar.

Desde la celda, situada en el piso más alto de la torre norte del castillo de Spliberk, se veía toda la ciudad de Brno. Observando cómo las luces se iban encendiendo a medida que caía la oscuridad, Alfonso siguió atacando al sobrino que le había robado el trono.

—¿Lo comprendes, Alessandro? Estos cinco años malgastados los han perdido el Vaticano y la fe. ¿Comprendes el daño que le ha hecho eso al mundo?

El adolescente pronunció unas palabras apenas audibles.

—¿M…, me vas a matar?

—¿Te hablo del futuro del mundo y tú te preocupas por tu propia seguridad? ¿No tienes fuerzas ni para llamarme traidor?

Alfonso se lamentaba en serio y sin pizca de exageración de la debilidad de su sobrino. No era que detestara de manera irracional a aquel adolescente inútil. A quienes odiaba de verdad era a Francesco y Caterina, los demonios que le habían traicionado a él, a su propio tío. Cuando estaba sereno no se podía decir que Alfonso no fuera un hombre ecuánime.

—Tranquilo, Alessandro. No vamos a matarte —dijo Alfonso a su sobrino para calmarlo, aunque con palabras torpes y cambiar de expresión—. Te necesitamos como rehén. Si te matamos, ¿qué sentido tiene haberte secuestrado?

—¿Re…, rehén? Pe…, pe…, pero, Francesco…

—¡Ah!, ése no se va a preocupar para nada de tu vida.

Era irritante tener que explicar cosas tan sencillas como aquéllas. Alfonso aguzó los ojos como si tuviera enfrente a su odiado Francesco di Medici.

—Pero no te preocupes. Tengo preparada una sorpresa para Francesco y sus esbirros. Esta vez no podrán hacer nada contra mí. Mientras no puedan dañarme a mí, no te pasará nada.

¿Le habría tranquilizado oír que no le iban a matar? Al adolescente le cambió el color del rostro y preguntó, intrigado:

—¿U…, una sorpresa?

—La sorpresa es… un misil —explicó Il Furioso, torciendo los labios con la mirada fija en su sobrino—. Si Francesco hace avanzar las tropas, lo utilizaré de inmediato.

—Un…, un misil… ¿Lo…, lo vas a disp…, disparar contra Roma?

Alfonso sacudió la cabeza como con lástima por la extrema estupidez de su sobrino.

—Pero ¿quién ha hablado de disparar contra Roma?

Con un gesto del mentón, que ya empezaba a caerle, no señaló en dirección oeste, donde se encontraba Roma. Señaló en sentido opuesto: hacia las oscuras elevaciones de los Cárpatos, al este.

—Si disparamos contra Roma, lo abatirán antes de que llegue a su objetivo. Lo lanzaremos contra el Imperio de la Humanidad Verdadera, donde anidan los monstruos.

—¿Contra el…? ¿¡Contra el Imperio!? —repitió Alessandro, poniéndose pálido.

El Imperio de la Humanidad Verdadera, fundado por los vampiros, era el estado más grande de la Tierra. Por la cantidad de tecnologías perdidas que había logrado recuperar, se podía decir que casi superaba en poder al Vaticano. ¿De verdad pretendía su tío lanzar un misil contra ellos? Nadie podía pensar que los vampiros se quedarían cruzados de brazos si la sociedad humana les lanzaba un misil.

—Si…, si haces eso hab…, habrá guerra…

—Sí, probablemente habrá guerra. Además, la ojiva que lleva contiene tecnología recuperada de alto secreto. Los vampiros tendrán que responder… ¡Je, je!, me estoy imaginando la cara de Francesco cuando lo vea.

La maligna risa hizo que Alfonso perdiera por completo su máscara de hombre virtuoso. Lo que asomó a su rostro fue un deseo salvaje de venganza. Una luz comenzó a aparecer en los ojos de Alessandro, como si empezara a entenderlo todo. Si su tío había sido derrotado en el cónclave cinco años antes no había sido sólo por culpa de sus hermanastros; su propia falta de virtud…

—¡Tío! ¿¡Hasta ahí estás dispuesto a llegar… con tal de ser papa!? —gritó el adolescente sin tartamudear—. ¿¡Tanto deseas apoderarte del trono papal!?

—¿Apoderarme del trono papal? Pero qué estupidez. Es mío por derecho. ¡Son tus hermanastros quienes me lo han robado a mí!

Las palabras de su sobrino no habían afectado lo más mínimo a la obsesión de Alfonso. Los dedos del falso papa se retorcían como si quisiera agarrar de nuevo lo que le habían quitado, mientras le chirriaban los dientes.

—¡Mío, es mío! Después de la muerte de mi hermano, me correspondía a mí guiar al Vaticano y el pueblo. ¡Eso…, eso me lo quitaron tus hermanastros! —gritó sin darse cuenta de que las monjas que tenía a su espalda retrocedían, asustadas.

Mirando fijamente al joven, Il Furioso rugió, airado:

—¡Fíjate bien, Alessandro! ¡Fíjate bien en cómo recuperaré el honor que me han robado! La tiara me pertenece. Tengo la capacidad, tengo la experiencia, tengo todo lo necesario para llevarla, y me la han robado de forma injusta… ¡Pagarán como se merecen por este crimen! ¡Te aseguro que me…!

—Su santidad… —resonó entonces una voz—, ruego que me disculpéis por la interrupción. Hay algo que debo comunicaros con urgencia.

Alfonso se giró como si le hubieran tirado un cubo de agua helada a la cabeza.

—Havel…

Un sacerdote de alta estatura acababa de entrar en la celda. La barba, cuidadosamente recortada, adornaba su delgado rostro y sus serenos ojos verdes recordaban a los de un santo que hubiera sufrido el martirio.

Václav Havel, el antiguo agente de Know Faith, hizo una reverencia profunda hacia el papa.

—Siento inmiscuirme en plena conversación, pero hay unos puntos acerca de la vigilancia del castillo que quería verificar.

—¿De qué se trata?

Como si no se diera cuenta del desagrado que mostraba la voz de su superior, o como si hubiera decidido ignorarlo, Havel explicó con voz mecánica:

—Tenía entendido que la vigilancia del castillo era mi responsabilidad. Sin embargo, en mi última revisión me he dado cuenta de que no pocos hombres han sido enviados a la catedral. Cuando he preguntado la razón, me han dicho que eran órdenes directas de su santidad. ¿Es eso cierto?

—¡Ah!, es eso —respondió Alfonso con tono molesto, como si se sintiera insultado por la manera en que aquella cuestión mundana había interrumpido su exaltación divino—. Así es. Pensando en la ceremonia de mañana, he visto que la protección de la catedral era demasiado escasa. He asignado unos cuarenta hombres. ¿Ha ocurrido algo?

—Nada en absoluto.

La voz era serena, pero para estar ante un superior, quizá Havel había sido un poco brusco. El sacerdote prosiguió, sacudiendo la cabeza:

—La distribución de los guardias estaba calculada con todo detalle. Si se retira toda la segunda compañía, queda un agujero en la red de defensa. Si pudierais hacer que regresaran…

—Imposible. La compañía ya ha tomado posiciones en la catedral. Si les hiciera volver ahora, quedaría desacreditada mi autoridad…

Alfonso miró a su subordinado con paciencia, pero sin ocultar su disgusto.

—Además, ¿no has visto a los caballeros que han acudido? Son todos verdaderos creyentes, y cada uno vale por mil hombres. Más aún, gracias a tus consejos, las defensas de este castillo son inexpugnables. ¿Quién crees que se atreverá a enfrentarse a ellas? Está bien que te tomes en serio tu trabajo, pero quizá te estás pasando un poco.

—Los agentes… —respondió con tono inexpresivo Václav, con los brazos cruzados—. Ellos serían capaces de penetrar las defensas tal y como están ahora. No hay que ignorar esa posibilidad.

—¿Los agentes? —repitió Il Furioso, echándose a reír—. Havel, entiendo que valores a tus ex compañeros, pero ¿acaso no fueron incapaces incluso de defender a Alessandro? No merece la pena preocuparse por ellos. La vigilancia de la catedral es mucho más importante.

Mirándolo desde un punto de vista objetivo, el razonamiento de Alfonso tenía sentido. La ceremonia del día siguiente no era una simple recepción. Era un acontecimiento dedicado a dar visibilidad al Nuevo Vaticano y a rivalizar públicamente con Roma. Era natural pensar que alguien intentaría impedirlo. Cualquier precaución era poca.

Sin embargo, el sacerdote era obstinado y abrió los labios para responder cuando… una nueva figura apareció en la celda, interrumpiéndolos.

—Disculpad, ¿está aquí su santidad?

Quien había entrado haciendo resonar el suelo con las botas era un oficial de avanzada edad. Saludando en actitud respetuosa, dijo:

—Disculpad que os interrumpa, santidad. Soy el coronel Barbarigo, del vigésimo séptimo regimiento de infantería del Ejército Oriental. Hay algo que debo comunicaros de inmediato.

—¡Ah!, eres tú, Humberto.

Alfonso se giró con rapidez hacia el anciano coronel, quien había desertado del ejército oriental en Roma para unirse al Nuevo Vaticano. Humberto Barbarigo era amigo de Alfonso desde su época de cardenal. Sirviendo en la sexta brigada oriental, la Justiniano, se había distinguido en numerosas ocasiones, pero también planeaban sobre él sospechas de torturas a prisioneros y civiles. Quien le había salvado durante la investigación de aquellos hechos era Alfonso, que entonces estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por los lazos que les unían, tan pronto como se había producido la sublevación, se había pasado al Nuevo Vaticano con todos sus hombres.

—¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?

—Mirad esto. Lo han descubierto mis hombres en una toma de agua mientras patrullaban frente al castillo.

Barbarigo mostraba un círculo de plástico del tamaño de un puño. EL castillo de Spilberk recibía agua del exterior por conductos subterráneos. El objeto probablemente había estado sumergido en el agua, porque estaba lleno de un barro húmedo.

—¿Eh? ¿Qué es esto?

—Una bomba. Una bomba con temporizador.

—¿¡Una bomba!?

Con un ademán instintivo, echó la cabeza hacia atrás, pero se quedó inmóvil en su sitio. Con cara de preocupación, Alfonso fijó la mirada en el objeto que le mostraba el anciano coronel.

—¿Quién ha…? ¿Quién puede tener la capacidad de poner esto…?

—Los ingenieros han dicho que se trata de una bomba incendiaria de poco poder. Todo lo que puede hacer es quemar una casa, como mucho.

—Pero ¿por qué… una cosa así…?

Alfonso se había quedado sin aliento. Después de lanzar una mirada rápida hacia Václav, que permanecía en silencio, se dirigió de nuevo a Barbarigo.

—Buen trabajo, coronel. Por si acaso, que vuestros hombres realicen otra inspección por si hubiera más artefactos… ¿Has visto, Havel? No sé quién habrá puesto eso ahí, pero todo lo que pueden hacer nuestros enemigos en nuestra contra es tirar petardos —le espetó Alfonso con malicia al sacerdote, quien le miraba silencioso—. Tal y como he ordenado, la mitad de la guardia se redesplegará en la catedral. No podemos permitirnos malgastar cientos de hombres por unos bromistas… ¡Ah, Havel!, te dejo al cargo de la defensa del castillo. Espero que hagas un buen trabajo.

Al ver que Alfonso se disponía a abandonar la celda, Václav le preguntó con el aire melancólico de siempre:

—¿Adónde os dirigís, santidad?

—A la catedral. Todavía quedan muchas cosas por hacer para la ceremonia de mañana… ¡Ah!, ahora que lo pienso, quizá tendría que ir a echarle una mirada al misil. En cualquier caso, nuestra fe depende de él.

Alfonso rió con buen humor y abandonó la celda. Las monjas que le acompañaban le siguieron con pasos apresurados, dejando en el aposento al sacerdote, que despidió al grupo con una mirada profunda.

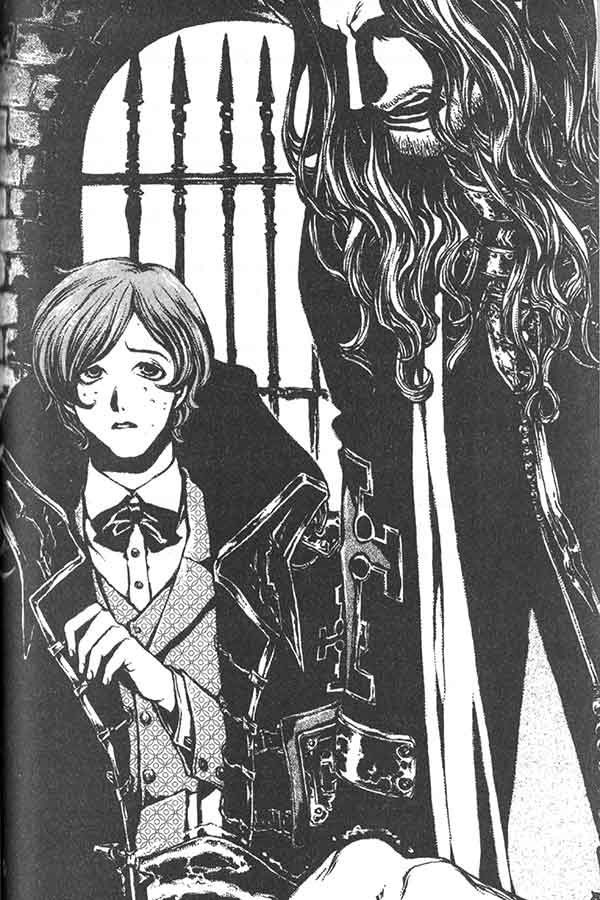

—E…, eh…, ¿Václav?

El sacerdote bajó la mirada hacia la temerosa voz que le llamaba. AL ver el rostro lleno de granos del adolescente, se dibujó una sonrisa de halo triste.

—¿Queréis insultarme, santidad? —dijo el ex agente como riéndose de sí mismo—. Juré que os defendería y os he traicionado así… ¿No estáis enojado?

—La v…, verdad es que…, que cuando me trajiste aqu…, aquí me diste un poco de miedo… —dijo Alessandro sin fuerzas, rascándose la cabeza—. Pe…, pero tú no te…, no te ríes de mí y…, y ahora me has def…, defendido de mi tío. Cr…, creo que no eres una ma…, mala persona… Lo que no entiendo…

El adolescente tartamudeando, como siempre, pero su voz era perfectamente audible. Mirando el perfil del sacerdote, le interpeló con todas sus fuerzas:

—¿Por…, por qué alguien c…, como tú ha tr…, traicionado al Vaticano? ¿P…, por dinero? ¿Ver…, verdad que no? ¿Por qué has…?

Václav se quedó en silencio, mirando la ciudad por la ventana.

La única prueba de que aquello no era mala señal era la luz serena que había llenado su rostro. Sus ascéticos labios dibujaron una extraña sonrisa, pero cuando empezó a hablar lo hizo sobre algo completamente distinto a la pregunta del Papa.

—A mí me encantaba este sitio. Desde aquí se divisa la vista más bonita de Brno —murmuró, observando el paisaje.

Tenía razón, la vista desde la celda era espectacular. Bajo la luz del crepúsculo, las hogueras iluminaban aquí y allá la ciudad como si fuera pleno día. Las luces de gas que brillaban en las calles envolvían con dulzura a los soldados y habitantes que transitaban por ellas.

Levantando la vista de la ciudad, se veía que en las oscuras montañas también parpadeaban innumerables luces. Eran los focos del ejército aliado del Vaticano y el duque de Bohemia, que recorrían con afán incansable el terreno para prevenir un ataque sorpresa.

—Brno es una ciudad antigua. Por todos los rincones se nota el aroma de las gentes que han vivido aquí desde mucho tiempo atrás… Claro que no es como Roma o Praga, pero yo nací aquí y me encanta.

Mirando la espalda del sacerdote y el paisaje de la ciudad, Alessandro preguntó:

—¿T…, tú naciste aqu…, aquí?

—Sí. Mi padre era carpintero aquí.

El viento del norte, que bajaba de la montañas, empezaba a tener un corte glacial. En los últimos tiempos, los otoños se habían ido más cortos, pero aquel año era especial. Al día siguiente era muy posible que nevara.

Posándole al adolescente sobre los hombros su propia capa, Václav respondió con seriedad:

—Desde la muerte de mi padre he vivido sucesivamente en Praga, Florencia y Roma…, pero mi hogar será siempre esta ciudad.

—¡Hmmm! ¿Eh? ¿Qu…, qué es eso? —gritó Alessandro, asomándose por la ventana.

El adolescente señalaba una escena en la que parejas de aspecto mísero giraban alrededor de un grupo de hombres, que manejaban un extraño instrumento parecido a un violonchelo con palancas.

—Es un hurdy gurdy, una viola de rueda. Es el instrumento tradicional de los campesinos de la región. En las fiestas sirve de acompañamientos a la polca.

—¿Ca…, campesinos? ¿Son campesinos? —preguntó Alessandro con un brillo de curiosidad en los ojos, pero luego torció la cabeza, extrañado—. ¿Eh? Pe…, pero si son camp…, campesinos, ¿por…, por qué están en la c…, ciudad? Los camp…, campesinos, ¿no viv…, viven en pueblos?

—Ante la llegada del ejército del Vaticano se han refugiado en la ciudad.

La respuesta de Václav era clara, pero parecía que no satisfacía al adolescente. Frunciendo el ceño, Alessandro siguió preguntando:

—¿Qu…, qué quiere decir que se han refug…, refugiado en la ciudad? Pu…, puede que haya una batalla. ¿N…, no sería mej…, mejor que huyeran a otr…, otro sitio?

—Si huyen, ¿qué les queda luego?

La voz de Václav era dulce, pero si se escuchaba con atención se podía percibir el eco de una ola de ira.

—Son pobres y no tienen ahorros. Si se van de aquí sólo les queda morirse de hambre o de frío… Santidad, ¿comprendéis por qué se han refugiado al lado del Nuevo Vaticano, aunque sea el bando más débil? —explicó el sacerdote, señalando hacia las montañas—. Desde hace unos años el tiempo se ha vuelto extraño. Cada año se producen horribles heladas. Pero como podéis ver, ésta es una zona completamente rural, no hay ningún tipo de industria. Para escapar del hambre, a los campesinos no les queda sino vender sus posesiones: primero, las tierras; luego, los niños…

—¿Los…? ¿¡Los niños!?

Al principio, el papa simplemente se había quedado parpadeando, como si no entendiera lo que oía, pero lanzó un grito cuando al final lo comprendió. Su pálido rostro se volvió de un desacostumbrado color rosado.

—¿¡Sus…, sus…, sus propios niños!? ¿¡Vender a sus p…, propios niños!? ¿¡Y la Iglesia no hizo nada!? Si…, si…, si las cosas est…, estaban tan mal, ¡podrían haber pedido ayuda a R…, Roma!

—La Iglesia no pudo hacer nada. Bueno, mejor dicho, no quiso hacer nada.

La Iglesia había permanecido cruzada de brazos, pese a ser testigo del tráfico de niños.

Quienes habían comprado a los campesinos sus campos y comerciaban con sus hijos e hijas eran, en definitiva, los ricos y nobles de Praga. Además, la mayor parte de los altos cargos eclesiásticos de la zona eran sus propios hijos, que habían comprado sus posiciones con dinero. Era normal que no hicieran nada en su propio perjuicio.

—Hasta la sublevación, los campesinos de la zona vivían como ganado. Al tomar el poder, d’Este les prometió tres años de exención de impuestos. El resto no hace falta explicarlo, supongo.

Los alegres gritos de los campesinos parecían resonar con más fuerza que antes. ¿Cómo podían estar tan alborozados cuando era muy posible que murieran al día siguiente?

Observándolos con expresión de dolor, Václav murmuró:

—Ésta es la respuesta a vuestra pregunta de antes. Ésta es la razón por la que me he cambiado de bando. No puedo perdonarle al Vaticano que haya convertido la fe en un negocio y haya abusado así de los débiles.

El sacerdote estaba agarrado con fuerza a la barandilla, en una posición grotesca. Sin darse cuenta, Václav seguía con la mirada fija en los campesinos. Más que de ira, su voz estaba llena de tristeza.

—Puede que la ley del mundo sea que el fuerte se coma al débil. Puede que intentar luchar contra ello sea un error. Puede que la justicia y la fuerza sean irreconciliables. Pero… —gritó mientras la barandilla chirriaba con estridencia— ¡precisamente por eso los débiles tienen el amparo de la fe, tienen a Dios! ¿No era ésa, desde sus orígenes, la misión del Vaticano?

—Václav había luchado por Dios y la Iglesia como inquisidor, y luego como agente. Como resultado de su servicio, más de la mitad de su cuerpo había sido sustituido por partes mecánicas. Reuniendo todas sus fuerzas, Václav rugió contra aquello a lo que había dedicado media vida.

—«Bienaventurados vosotros los pobres». El Vaticano les quitó incluso eso a los pobres. ¡No se lo pude perdonar!

En silencio, Alessandro escuchaba, asombrado, al traidor.

Por culpa de sus problemas psicológicos, todo el Vaticano se burlaba de él, pero eso no quería decir que fuera estúpido o que no pudiera tener compasión. Comprendía a la perfección lo que había dicho Václav, e incluso se había dado cuenta de por qué hablaba en pasado.

«Pero yo…».

¿Qué podía hacer él?

¿Qué podía hacer alguien que era papa sólo por su linaje? ¿Alguien que no era capaz de mirar a los ojos de su interlocutor cuando hablaba y que se escondía ante el primer problema tras las faldas de su hermana? ¿Qué podía hacer por los herejes?

No había nada que pudiera hacer…

Al levantarse, sin fuerzas, el adolescente oyó una voz suave.

—No pasa nada, santidad…

Elevando la mirada, se encontró con un sereno Václav, que le ofrecía una débil sonrisa con una mano aún apoyada por la barandilla.

—No os tenéis que sentir mal por ello. Al fin y al cabo, no ha sido responsabilidad vuestra.

—Pe…, pero si como…, como papa fuera más f…, más fuerte, no pasarían estas…

—Puede que tengáis razón. Pero no habéis tenido esa fuerza.

La voz de Václav no mostraba ni lástima ni desprecio.

—No es malo ser débil. Al menos no es algo por lo que se os tenga que atacar; en especial, cuando vos mismo lamentáis vuestra debilidad.

El sacerdote abrazó al adolescente animándole y le miró a los ojos con intensidad.

—Santidad, en efecto, hoy no podéis hacer nada por nosotros. Pero en el futuro…

—¡Un incendio!

Una voz masculina interrumpió, gritando, las palabras de Václav.

El castillo empezó a llenarse de luces y del resonar de botas corriendo por todos lados.

—¿¡Un…, un…, un incendio!?

—Eso parece. Pero no os preocupéis. Permaneced aquí.

Yendo con cuidado para que el aterrorizado joven no se cayera al suelo, Václav añadió, susurrando:

—Por fin, están aquí… los agentes de Ax.