Nicolás Cuadrado

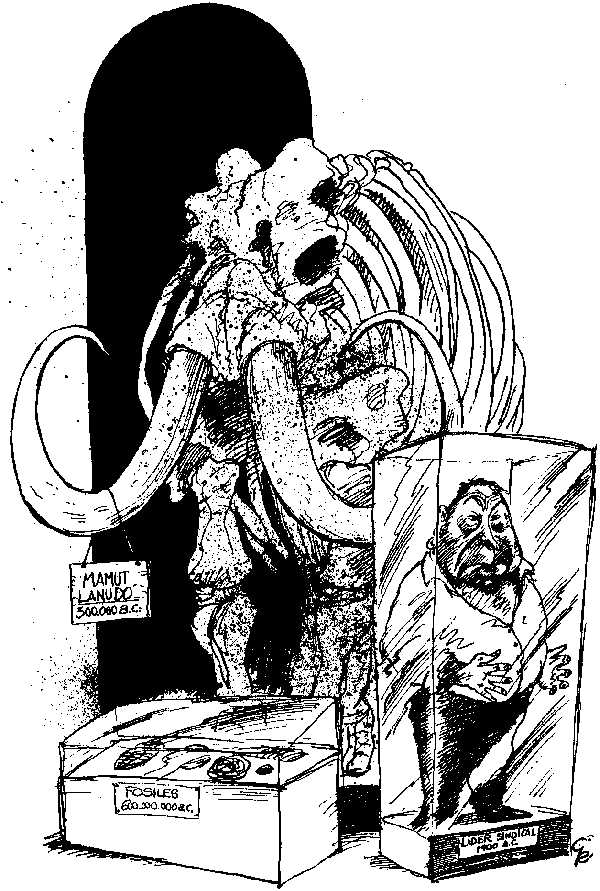

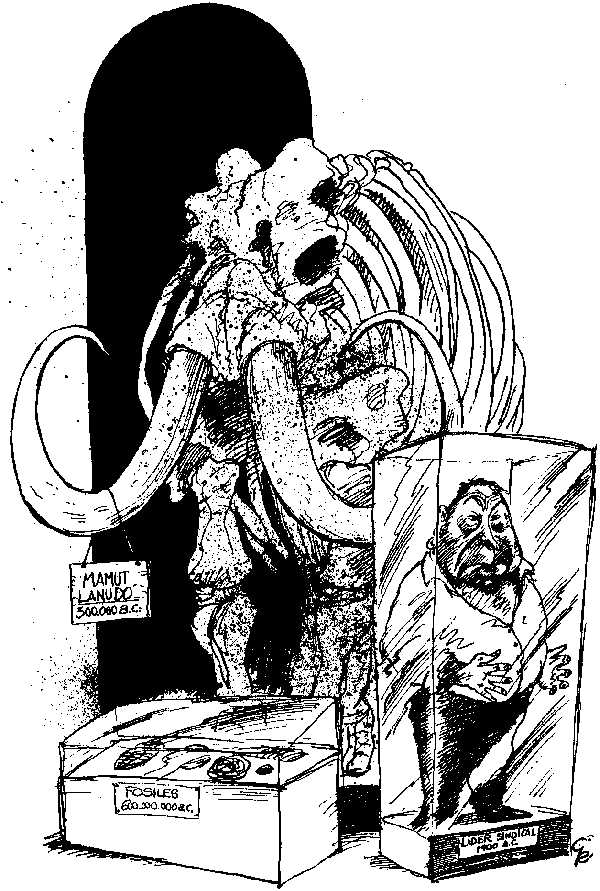

Tiene un aire de taxista o de boxeador jubilado. Es patizambo, coloradote, con cuello de toro o de levantador de piedras. Lleva las camisas más blancas que se han visto, siempre despechugadas. Allí donde llega, se convierte en el centro de atracción. Tiene aura, encanto personal. Después de tantos años de hablar en público, aún se expresa mal, pero no le preocupa. De todas formas, encandila al auditorio. Se le perdonan los vasquismos y los vulgarismos. Después de todo, sigue siendo lo que siempre fue: un dirigente obrero. Lo malo es que ahora quedan ya pocos obreros. No importa, resulta admirable la constancia de Nicolás Cuadrado en una tierra de culos inquietos en la que lo propio, por lo visto, es alternar papeles y posturas ideológicas.

La contumacia de Nicolás Cuadrado consiguió en 1992 que el Gobierno diera un «giro social de ciento ochenta grados», que más tarde, después de la exaltación internacional de Gómez en 1994, se transformó en un nuevo giro de ciento ochenta grados, con lo cual concluyó en el mismo punto de partida.

Esta «revolución» —en el prístino sentido astronómico— obligó a Nicolás Cuadrado a una postura moral de honda trascendencia. En 1995 se despegó con unos cuantos fieles del nuevo PSNTTSE y creó el Partido Laborista. El Tribunal Supremo no le concedió el derecho a usar la marca de Partido Socialista Auténtico que había solicitado, pero todo el mundo entiende —aun sus detractores— que él es un socialista auténtico, acaso el último. Hay que reconocer que los éxitos electorales del Partido Laborista han sido más bien escasos. A sus miembros se les permite desahogarse en las inútiles sesiones del Consejo Económico y Social (cuyo secretario general es nada menos que Nicolás Cuadrado junior, enfrentado, por tanto, a su padre), pero no pueden competir con la tela de araña del Partido oficial en el reparto de fondos públicos. Ya se sabe, «si no hay subvención, no hay voto».

Lo que sí consiguió Cuadrado es que el Partido Laborista fuera aceptado en la Internacional Socialista, si bien no pudo impedir que continuara en ese cónclave la venerada figura de Felipe Gómez al frente de su rebautizado PSNTTSE. Los dos viejos rivales se han tenido que sentar codo con codo en los foros internacionales del socialismo, un conglomerado cada vez más heteróclito desde que se han incorporado los partidos socialistas «unificados» del Este europeo y del lejano Oriente, la mayoría de los nacionalistas africanos y algunos iberoamericanos, como el Justicialista de la Argentina, además del influyente Partido Comunista Italiano (la gente siguió utilizando la antigua denominación). La presencia de Nicolás Cuadrado en la Internacional Socialista ha servido para que Felipe Gómez no se alzara con la presidencia de dicha entidad. A partir de ahí el conflicto entre los dos viejos conmilitones no ha hecho más que agrandarse. No es que no se hablen, es que, cuando no hablan, se gritan. Nicolás Cuadrado acostumbra a referirse a Felipe Gómez como «el generalísimo», y éste apellida a su contrincante «Square», literalmente «Cuadrado» en inglés, pero en el inglés americano de la calle, algo así como «pardillo». Oigámosle.

—Los trabajadores y trabajadoras de este país miramos con desconfianza las decisiones de los políticos y las políticas por cuanto tienden a reforzar los propios intereses de la gran derecha y nuestro objetivo prioritario es y será un sentido profundo de la solidaridad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, la vertebración social y cerrar, de una vez por todas, el tremendo desfase que se da entre lo económico y lo social. Reclamamos una profundización de la democracia y la necesidad de una sociedad más integrada que complete el giro social de hace unos años. Estamos en contra de esa especie de tacticismo que provoca la pérdida de referencia de la propia dirección del Partido Socialista. El Partido Laboralista presenta una alternativa, un proyecto de progreso. Tenemos que vivir con constataciones y en función de cómo se desarrollen los propios acontecimientos. No tenemos la popularidad álgida que logramos en las intensas movilizaciones de los primeros años noventa porque la sociedad de este comienzo de siglo está bastante opacada, pero si hacemos un frente común, lograremos de alguna manera agudizar las tensiones sociales. El Gobierno no entiende otro lenguaje.

—Señor Cuadrado —habló con falsa dulzura el moderador—. Esto no es el Consejo Económico y Social. No es el lugar para discursos. Aténgase al reparto. Está usted aquí a título personal, como veterano luchador de la democracia, para darnos su orientación sobre cómo tapar el «agujero negro». Todo lo demás sobra.

—Para el Partido Laborista, minoritario como es, el referente o el paradigma es así de sencillo. Los impuestos los pagan ahora los trabajadores y tendrían que pagarlos los que especulan con el dinero de los trabajadores, vía ahorros o vía impuestos. Consiguientemente, el impuesto más justo es el que le doliera pagar a los representantes del gran capital. Yo he escuchado con atención las propuestas de los compañeros de la teleconferencia y, lo digo con toda franqueza, casi todas harían felices a los más ricos. ¿Por qué? Porque ustedes, los que están en pantalla, son también de los ricos. Ya lo ha dicho Maura, que hace veinte años no se podía comparar con el tren de vida que ahora llevan. Ahí está la madre del cordero. Mi idea es que el nuevo impuesto tienen que pagarlo, pues, los que cada año viven mucho mejor que el anterior. ¿Cuánto mejor? Pues todo lo que supere el crecimiento medio de los salarios, que por otra parte lo deciden ustedes. Vivir mejor no es sólo aumentar el sueldo, sino adquirir propiedades (a menudo por información privilegiada), disponer de coche y helicóptero, secretaria, gabinete de prensa, despacho, asesores, gastos de representación, viajes y todo lo demás que proporciona un trabajo de alta dirección. Es fácil hacer una valoración global de todo eso, en ecus, y verificar que una persona recibe en un año un porcentaje de más de lo que ha subido la media de los salarios. Pues bien, mi propuesta, habiendo consultado con las bases, es que el nuevo impuesto sea la mitad de eso de más que supera la media. No sé si me explico. Espero que estén todos ustedes en desacuerdo. Eso significaría que igual les duele.

—Hombre, no es que esté o no en desacuerdo —balbuceó Luis Umbría, por una vez con la cara seria—. Lo que pasa es que eso de medir el porcentaje de incremento del bienestar por encima de la media es un imposible estocástico. Si nos estamos quejando de que ha fallado el impuesto sobre la renta porque las declaraciones son todas fraudulentas, por lo menos en el sentido de «fraude de ley», ojo, ¿cómo vamos a confiar en esos cálculos que propone el señor Cuadrado? Supondrían la perfección contable y ya se sabe que la perfección tiende al fascismo. Aun pudiendo calcular esos porcentajes de más, se presenta una duda, digamos, filosófica. Un impuesto de ese tipo iría en menoscabo de los altos cargos de la Administración y en general de los que dirigen la economía y las organizaciones todas. Es decir, sería un frenazo a la producción de riqueza y al final nos empobreceríamos unos y otros. De aceptar esta proposición, yo eliminaría los incrementos «en especie». Computaría sólo los porcentajes de aumento de dinero efectivo, no los que se refieren a las «facilidades» o fringe benefits, que son más bien un incentivo para que los puestos de responsabilidad sean ocupados por las personas más capaces. No podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado.

—Ahí te quería yo ver, Luis —exclamó exultante Nicolás Cuadrado—. Las piedras contra el tejado hacen daño si el tejado es de cristal. Veo que el tuyo lo es. Vamos a ver, ¿desde cuándo no te has pagado tú un taxi, un sello de correos, una comida de restaurante, un puro? ¿Cuánto valen los dos coches llenos de escoltas que te acompañan? ¿No te solucionan tus relaciones públicas todos tus problemas? Todo eso es nivel de vida tuyo, no mío. Sobre eso tú no tributas. Consiguientemente, mi propuesta es que sea eso sobre todo lo que deba cotizar a Hacienda, bueno, ahora la llamáis Represión Fiscal; yo soy de la antigua escuela. No sólo en los cargos públicos, sino en las empresas privadas hay que aplicar este principio. El que recibe un sueldo «pelao» y éste sube en función de lo que acuerda el Gobierno, ése no debe pagar impuestos. Esa es mi idea. Vamos a ver qué socialistas sois.

—Nicolás, esto te lo hemos dicho muchas veces —se adelantó con voz queda y mirada franciscana Alfonso Paz—. Lo tuyo es la demagogia, pero no en el sentido original de los griegos. Tú llevas más de una década queriéndote cargar el proyecto socialista de futuro y no lo vas a conseguir. Nuestras señas de identidad tienen más de cien años. Hay algunos que parecen ignorarlo. A mí los ignorantes me ponen fuera de sí. Los votos siguen estando con nosotros. La última encuesta del retrograbador nos daba esta mañana un 35,7 por ciento de los votos, del total con opinión decidida. Es decir, una amplia mayoría minoritaria o minoría mayoritaria, como quieras. Con nosotros están las clases medias, los jubilados, los jóvenes, las amas de casa, los pescadores, los labradores, los artesanos, los comerciantes, los artistas, los deportistas, los funcionarios de cierto nivel, muchos profesionales y técnicos. El país real, ya ves.

—Perdona, no has dicho que estén también los trabajadores —la cara de Cuadrado dibujaba la ironía.

—No lo he dicho por decencia y autoestima. Yo también soy un trabajador —contestó sin pensar, con una sonrisita en los ojos, Alfonso Paz.

—Y yo la sardinera de Santurce, no te fastidia. Lo que hay que oír. Me alegro de que saltéis así. Es lo que yo decía, que os dais por aludidos. Sois vosotros los que no pagáis impuestos, vosotros que vivís de imponer los impuestos. Mucho hablar de fraude fiscal, se entiende, de los fiscalizados, pero yo haría otra lectura. Fraude fiscal es también el que hacen los fiscalizadores al decir que los impuestos los pagan los ricos, cuando es evidente que los pagan los pobres. Los que más se aprovechan de todo ese esquema son los fiscalizadores, o sea, vosotros.

—Señor Cuadrado —sonó la voz gélida y amenazante del moderador—, no le tolero imputaciones de ese orden. Por menos palabras les hemos enviado el inspector a muchos. Le salva a usted la inmunidad parlamentaria, pero recuerde que no es impunidad.

—Paparruchas, Morrell, paparruchas. O hay libertad de expresión o no la hay. Y si la hay es para todo el mundo, qué cojones. Lo que yo digo lo piensa cantidad de gente. ¿O es que vais a prohibir pensar? La «funesta manía», que decía aquél, ¿no? Hay que ver lo que habéis cambiado. Yo seré un anciano, pero vosotros os habéis hecho mayores.

—No se os puede dejar solos —era la vocecilla de Rosa Marqués, con su cara más compungida que de costumbre—. Debemos evitar que las consideraciones negativas hacia la clase política se extiendan. Estamos alimentando criticismos despiadados. Es lo que comentaba antes fuera de antena con Manolo Chapines: alguien nos ha engañado, trayéndonos aquí para que seamos el ludibrio del país.

—Sí, el ludibrio del manubrio del bodrio, que decía Valle-Inclán —sentenció Alfonso Paz, con cara seria y ojos divertidos—. A propósito, eso de la «clase política» es una expresión fascista, ¿no? Me parece, Rosita, que se te ha olvidado lo que os enseñó Menina en la «Facul».

—No se me ha olvidado —saltó Rosa Marqués— y después he seguido aprendiendo. Lo suficiente para sospechar que todo esto de esta noche es un montaje del Programa 3000 para componer una especie de novela de ciencia (política) ficción o de psicoterapia colectiva. Tú eres el muñidor de todo esto, Alfonso, y tú lo sabes.

—En efecto, Rosa, y lo que tú estás haciendo ahora mismo es una venganza psicoanalítica: matar al padre.

El moderador se dispuso a pulsar varios botones para emitir otros tantos zumbidos del «aparato». Se notó en seguida su efecto porque varios rostros acusaron el trallazo. Nicolás Cuadrado se había quedado perplejo, con su cara de hogaza de pan, ante la última sesión de esgrima dialéctica. Con tanto alboroto, no dio tiempo a comprobar el resultado de la pantalla: cuatro millones de votos. «Bastantes más que papeletas en las elecciones», debió de pensar Nicolás Cuadrado, pero alzó su voz para concluir:

—Tenéis al país anestesiado.

Por un momento, el monitor no supo qué hacer. A pesar de los zumbidos del «aparato», varios bustos pedían la palabra. Las señales se bloquearon. El moderador se pasaba por la monda calva un pañuelo rosa cuidadosamente doblado. En la pantalla principal estaba ya el arrugadísimo rostro, como de tortuga, de Francisco Hernández Bermúdez, que componía todo tipo de muecas reflejas. La voz del moderador intentó ser solemne:

—Tiene la palabra nuestro próximo invitado.