4

Las Tierras Ignotas

DUBHE y Lonerin permanecieron algún tiempo tendidos en la orilla del Saar, sin poder dar crédito a lo que acababa de suceder.

El monstruo seguía debatiéndose a causa de las heridas, y el agua del río se iba tiñendo progresivamente de rojo.

Ninguno de los dos podía pronunciar palabra ante la visión de aquel escalofriante espectáculo. Habían escapado por los pelos de una muerte segura.

—Estamos a salvo —dijo ella con la voz entrecortada.

—Sí. Ha sido un buen trabajo en equipo, ¿no te parece?

Dubhe se volvió y vio el rostro sonriente de Lonerin. Sintió un alivio inmenso, tanto, que ella también se concedió una sonrisa exhausta; se agachó y cogió un puñado de arena de la orilla. Por fin estaban en tierra firme. Habían llegado a las Tierras Ignotas.

* * *

Se hallaban en una franja de tierra de un brazo de ancho, justo el espacio para albergar a una persona tendida. Sólo había fango y hierba. Allí donde acababa la orilla propiamente dicha, comenzaba de inmediato el bosque: una impenetrable maraña de árboles de ramas retorcidas e imponentes troncos. Los colores eran rotundos: el marrón intenso se mezclaba con el deslumbrante verde de las hojas, anchas y carnosas. Entre rama y rama, se entrelazaban una multitud de largas lianas fibrosas y de plantas desconocidas. No había ni un solo árbol que les resultase familiar, ninguna de las especies que poblaban aquel bosque existía en el Mundo Emergido.

Dieron algunos pasos, pero el opresivo silencio que los envolvía les hizo desistir de continuar. Ni el gorjeo de un pájaro, ni el crujido de unos pasos furtivos, ni siquiera el susurro del follaje. Era como si el bosque en su totalidad fuese una bestia al acecho, lista para saltar fatalmente sobre su presa.

Y además estaba oscuro. Las copas de los árboles se entrelazaban densas, hasta el punto de que apenas llegaba al suelo alguna que otra mancha de luz en medio de toda aquella penumbra. Sus ojos no alcanzaban a adentrarse más allá de unos pocos brazos en el interior del bosque, y a partir de allí era como si la noche engullera los árboles.

Era la oscuridad en su más pura acepción, se trataba de esa clase de tiniebla que todos los habitantes del Mundo Emergido temían, hasta el punto de haberlos mantenido alejados de aquellos parajes durante siglos. Aquella visión los inquietó, por lo que decidieron no continuar hasta la mañana siguiente. Los conjuros que había realizado Lonerin lo habían dejado exhausto, y Dubhe también estaba agotada. Lo mejor sería esperar al nuevo día y aprovechar aquella pausa para estudiar a fondo la situación.

* * *

Sentado en la orilla, con las piernas cruzadas, Lonerin extrajo lo que quedaba de las provisiones. Habían logrado salvarlas poco después de llegar a la orilla. Milagrosamente, algunos frascos y algunos paquetes de alimentos habían quedado prendidos en las raíces que se extendían desde el bosque hasta la ribera del río, donde se sumergían a varios palmos de profundidad.

Dubhe, por su parte, mientras la barca se hundía, pudo coger algunas de sus armas: el arco, las flechas, el puñal y los cuchillos de lanzar.

Lonerin se dispuso a realizar una suerte de inventario, y ella lo miró con el corazón en un puño.

—En el río hemos perdido un tercio de la comida que nos dio Torio —expuso el joven—. Pero no hay problema. Podemos cazar y recolectar frutos.

Alzó la vista tratando de obtener el beneplácito de su compañera, pero sólo detectó preocupación. Al instante intuyó lo que estaba pensando.

—Tenemos poción suficiente.

Los ojos de Dubhe seguían intranquilos.

—Apenas hemos logrado salvar la mitad —advirtió la chica con frialdad.

—Pero estamos en un bosque, puedo elaborar más.

—¿Y cómo conseguirás los ingredientes?

—Bueno, yo…

Dubhe señaló el bosque.

—¿Ves una sola planta que conozcas? ¿Una que hayas visto en el Mundo Emergido?

—¿Qué quieres decir? Apenas estamos en el linde, hay que adentrarse en la espesura, son plantas que viven en el sotobosque…

Ella le lanzó una mirada sarcástica.

—Bastará con racionarla —añadió Lonerin—. Ésta es distinta de la que te administraba Rekla, ya te lo dije, basta menos cantidad para mantener el sello bajo control. Será suficiente con tomar un sorbo cada cuatro días, por ejemplo. Ahora bien, tendrás que poner algo de buena voluntad por tu parte.

Dubhe no prestó atención a sus palabras y empezó a colocar en su alforja algunas de las provisiones esparcidas por el suelo.

—Debes confiar en mí —le dijo Lonerin alzando la voz. Confiar. No resultaba fácil, desde luego, y Dubhe ni siquiera estaba segura de querer hacerlo. La última persona en quien confió fue el Maestro, y su pérdida le resultó intolerable.

Aún en aquel entonces, tres años después de su muerte, seguía sin poder superar su ausencia. En cualquier caso, como siempre, no tenía elección.

—Escúchame, no es por ti. Es que llevo toda la vida topándome con obstáculos —dijo sin volverse.

—Te comprendo. —En ese momento, la voz de Lonerin sonaba triste—. Pero los obstáculos están ahí para superarlos, y además no estás sola, yo haré lo imposible por salvarte. También estamos aquí por este motivo.

Dubhe sonrió para sí.

Nadie había logrado salvarla, tal vez no hubiera salvación para ella, ni siquiera en el caso de que la maldición desapareciese. Sin embargo asintió, sólo para contentarlo. Por lo demás, no se veía capaz de discernir cómo se sentía realmente.

El sol empezó a ponerse sobre el río, y, antes de comer, Dubhe estudió a fondo la ruta que deberían emprender al día siguiente. Lonerin estaba a punto de encender una hoguera para pasar la noche, pero la chica lo detuvo.

—Mejor no hacerlo, la Gilda anda tras nuestra pista.

—¿Crees que saben dónde estamos? En mi opinión, no creo que sean capaces de seguirnos hasta aquí.

—Rekla vendrá —afirmó convencida—. Me odia. Nada la detendrá.

Lonerin la miró perplejo y a continuación sacó el pergamino que guardaba en su alforja. Estaba seco, lo había protegido con un encantamiento, así que lo extendió en el suelo y lo abrió, satisfecho.

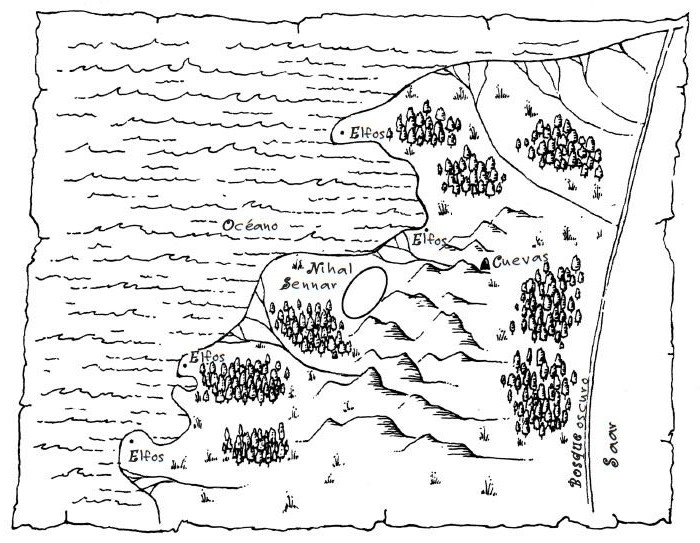

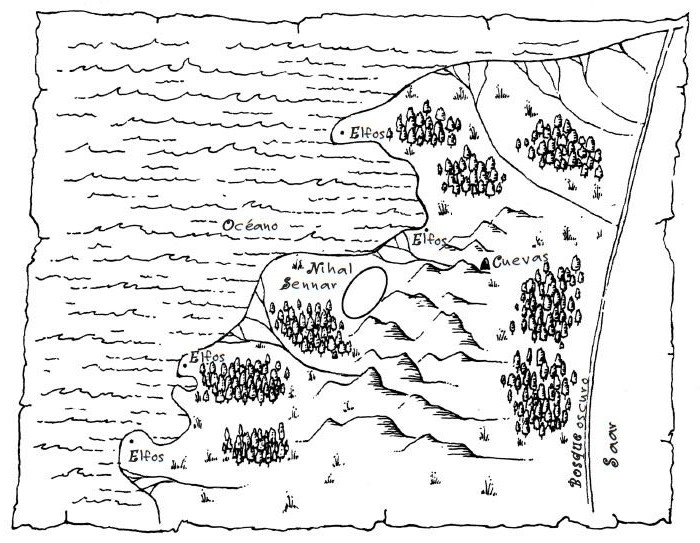

Era una especie de mapa trazado con sanguina. Saltaba a la vista que no era obra de un cartógrafo, apenas unos cuantos garabatos. Las montañas eran unas formas redondeadas; los ríos, líneas rectas más o menos gruesas, y había algunos nombres anotados aquí y allá.

—Lo ha dibujado Ido, tras recabar todas las indicaciones que ha podido extraer de las cartas de Sennar —explicó Lonerin.

»Soana le enseñó cómo recibir mensajes de personas lejanas por medio de la magia. Se trata de encantamientos rudimentarios que cualquiera puede realizar y que permiten, mediante un sortilegio, transferir a un papel las palabras de personas que se hallan muy lejos. No hace falta ser mago y, de ese modo, Ido ha podido mantenerse en contacto con Sennar durante todos estos años. Y no sólo eso: también me ha mandado estas notas.

Volvió el pergamino. En la parte de atrás, el espacio estaba repleto de anotaciones, escritas con el mismo lápiz que había dibujado el mapa. Era una caligrafía diminuta y caótica. Había anotaciones por todas partes, sin aparente relación entre sí, escritas de la forma más dispar.

Dubhe sintió un extraño vértigo ante la idea de que hubiera sido el propio Ido quien hubiese escrito aquellas notas. Lo había visto durante el Consejo de las Aguas, cuando deliberaron sobre su misión, y también había hablado unos minutos con él, en las murallas de Laodamea. Con todo, para ella era una especie de criatura mítica, el maestro de Nihal, el héroe que había luchado contra el Tirano.

Lonerin empezó a contarle lo que había sucedido, valiéndose de los apuntes y consultando el mapa.

—Durante los primeros seis años, Nihal y Sennar exploraron estos territorios. Viajaron mucho, pero Sennar nunca ha sido muy preciso con respecto a la ubicación de los lugares. En cualquier caso estuvieron en este bosque. Aparecen relatos sobre extraños animales, algunos comentarios de plantas, pero todo resulta más bien impreciso. Avanzaron sin seguir un itinerario definido hasta alcanzar la costa. —Señaló el mar con el dedo—. Aquí viven los elfos.

—¿Qué elfos? —preguntó Dubhe, bastante sorprendida.

No había oído hablar de aquel pueblo desde hacía muchísimo tiempo. Ese nombre le sonaba de los relatos escuchados junto al fuego, de las historias que se susurraban unos niños a otros, de las palabras que su padre pronunciaba antes de que ella se adormeciese.

Lonerin asintió.

—Son exactamente quienes imaginas. Nihal y Sennar se detuvieron allí, y entonces surgieron problemas, Sennar nunca ha sido claro al respecto. Además, es posible que se perdiera alguna carta de aquel período, Ido me ha confesado que no es muy ducho en cuestiones de magia.

—¿Y la casa de Sennar?

—Finalizada la peregrinación, Sennar y Nihal se establecieron en los límites del territorio de los elfos, por esta zona.

Dubhe observó atentamente. Casi en la cota. Aunque no estaba claro a cuánta distancia se encontraba.

—Cuando Nihal murió, Sennar decidió cortar toda relación con los elfos. Una de las últimas cartas habla de un lugar entre las montañas.

Volvió a darle la vuelta al mapa y empezó a leer:

—«He ido al pie de las montañas. El mar no está tan lejos, después de todo: algunas veces logro aspirar su perfume, como en mi patria, la Tierra del Mar. A mi alrededor, bosques y más bosques. Más allá, la bahía donde el Marhatmat, como le llaman los elfos, desemboca en el océano».

Dubhe y Lonerin permanecieron en silencio.

—Eso es todo —dijo él tras la pausa.

Dubhe localizó en el mapa el río en cuestión.

—Así pues, está aquí.

—Sí.

—Al suroeste de nuestra posición. Y con las montañas de por medio.

Lonerin guardó silencio y Dubhe hizo una mueca. Era casi como caminar a ciegas.

Él se la quedó mirando y sonrió con sarcasmo.

—No se te ve muy entusiasmada, que digamos.

—Sólo se trata de que el mapa me parece bastante impreciso.

—Lo sé, pero es todo cuanto tenemos, ¿no es así?

Dubhe asintió. De pronto se sintió incómoda al descubrir la poca fe que albergaba en aquel viaje.

Lonerin recogió el mapa y volvió a guardarlo en la talega.

—La misión es complicada, no lo niego. Pero precisamente por ello debemos confiar en que lo lograremos y, sobre todo, debemos confiar el uno en el otro. Hemos logrado salir con bien del río sólo porque estábamos juntos.

Había algo en aquellas palabras que incomodaba a Dubhe. Ella no había vivido de ese modo, no había sido adiestrada para eso.

—¿Qué me dices, Dubhe? ¿Realmente quieres encontrar a Sennar? ¿Lo quieres tanto como yo?

A ella le pareció curioso que aquella pregunta, que ya se había formulado ella misma antes de partir, se la hiciese él ahora.

—Sí —afirmó sin demasiada convicción.

—Pues entonces, vamos a descansar. Mañana nos las veremos con el bosque.

Lonerin sonrió y a continuación se tendió en la orilla. Dubhe hizo lo propio y cerró los ojos.

Tras ellos, el bosque seguía en silencio.

* * *

A la mañana siguiente dudaron antes de abandonar la franja de tierra descubierta. El bosque estaba allí, ante ellos, amenazador, la oscuridad era casi un ser vivo, corpóreo.

Dubhe fue quien se decidió. Se puso el zurrón en bandolera y comenzó a avanzar. Al instante, las enormes hojas que había apartado para abrirse camino volvieron a cerrarse tras ella, ocultándola. Dubhe empuñó instintivamente su puñal y lo sujetó con fuerza. De pronto había comprendido lo que implicaba estar completamente sola en un lugar como aquél; en ese momento, las palabras que Lonerin había pronunciado la noche anterior adquirieron un nuevo significado. Suspiró profundamente y se decidió. Habían dado el primer paso.

* * *

Su visión se adaptó de prisa a la falta de luz. En cierto modo, era como volver al vientre húmedo de la Casa, y eso no les gustaba a ninguno de los dos. La Casa era un laberinto de corredores excavados en la roca, apenas iluminados por antorchas situadas a intervalos regulares a lo largo de los muros. El bosque no era menos húmedo, y las paredes que los oprimían amenazantes estaban formadas por troncos retorcidos, hinchados, que cortaban el paso. Aquello también era un laberinto oscuro.

Rompiendo la monótona sucesión de verdes y marrones, aquí y allá surgía alguna que otra flor que se abría ante sus ojos como si fuera una boca. Se parecían vagamente a las flores luminiscentes que crecían en la Tierra de la Noche. Dubhe recordaba cómo trepaban por la fachada del templo: fue lo primero que observó cuando se marchó de allí.

Pero mientras que aquéllas eran fosforescentes y pálidas, éstas tenían colores muy vivos, incluso excesivos. El rojo hería la vista, y el amarillo y el azul eran de una intensidad increíble.

Lonerin sacó algo del bolsillo de los pantalones y lo puso en la palma de la mano. Era una aguja muy fina.

—Mira esto —le dijo con una sonrisa forzada. Estaba preocupado, pero trataba de disimularlo.

Recitó unas palabras a media voz, y éstas resonaron lúgubres entre los árboles. A continuación abrió la mano.

De su palma brotó una vívida luz azulada, y en la espesura del bosque se dibujó una llama que desapareció tomando una dirección muy precisa. Al observarla con mayor detenimiento, Dubhe reparó en que la llama había salido de la aguja.

—Por allí está el oeste —indicó Lonerin, sonriente. Le explicó que se trataba de un sortilegio más bien simple, como el que había hecho en la barca, pero a menor escala, y que les serviría para guiarlos por aquellos parajes.

Aquellas palabras tranquilizaron a la chica. La luz los acompañaría y les indicaría el camino. Por un momento, ambos pensaron que no estaban solos.

* * *

Durante los primeros días de marcha, el único ruido a su alrededor, la única nota que rompía el oprimente silencio fue el zumbido de los insectos.

Eran muy raros. Recordaban vagamente a los del Mundo Emergido, pero al mismo tiempo tenían algo extraño que desconcertaba tanto a Dubhe como a Lonerin. Una mañana, un coleóptero de caparazón multicolor se cruzó en su camino moviendo sus innumerables patas bajo su cuerpo rechoncho, y una gran mariposa amarilla de seis alas los dejó fascinados con su vuelo rítmico y armónico. Otro día, un gusano tan grande como la palma de una mano pasó por delante de ellos, doblándose de un modo grotesco. En un momento dado alzó la cabeza y los miró con sus ocho ojos negros.

Por lo demás, no soplaba ni una chispa de viento.

Sólo en una ocasión oyeron algo. Una especie de grito lejano en el que distinguieron las notas graves de un rugido. Llegó débil, casi sin intensidad, pero reinaba tal silencio que los sobrecogió a ambos.

Lonerin miró inquieto a su alrededor, Dubhe se acercó el arco. Permanecieron inmóviles durante unos minutos, pero ya no oyeron más sonidos.

—Era un dragón —susurró él. Se preguntaba de dónde habría salido. ¿Había dragones en aquellos parajes? Sennar no lo había mencionado…

Dubhe se estremeció. Había algo amenazador en aquel grito, y sin saber por qué pensó en la Casa, y en Rekla.

Tenía la sensación de que la espiaban. Desde que era víctima de la maldición, nunca había estado realmente sola. Por debajo de sus tripas, la Bestia la observaba a todas horas, dispuesta a detectar todos sus instantes de debilidad y a aprovecharlos. Pero en esos momentos no era la Bestia quien la miraba. Era una sensación más vaga, difusa. El follaje tenía ojos, y las ramas, y las flores. Miles de ojos pendientes de ellos.

De vez en cuando, Lonerin sacaba el plano, lo consultaba y reanudaba la marcha. Era un gesto inútil, pero Dubhe comprendió que le servía para recuperar la seguridad. Era admirable. Su esfuerzo por mantener el aplomo resultaba casi heroico. Incluso a ella, que había sido adiestrada para mantenerse fría en cualquier circunstancia, le costaba estar tranquila en aquel lugar.

Y por si no bastase con aquel ambiente inquietante, al poco tiempo el calor se hizo insoportable. Al parecer, en aquel lugar el verano había decidido mostrarse con todo su poderío. Lonerin tuvo que quitarse la casaca y caminar con el torso desnudo, mientras que Dubhe sólo llevaba puesta la camisola.

* * *

El sol ascendía y descendía sobre sus cabezas, casi siempre oculto por el follaje, excepto cuando atravesaban algún claro. Entonces, la inesperada explosión de luz los cegaba y vivían unos instantes de verdadera angustia, incapaces de situarse y aturdidos por tan repentino cambio.

Era como moverse por un lugar sin tiempo y sin espacio, un lugar eternamente idéntico a sí mismo que los amenazaba y les mostraba el peligro a la vez. Una peculiaridad que destrozaba los nervios.

Dubhe sobrellevaba mejor aquella situación. Desde luego, le resultaba duro estar en alerta permanente, y también tenía miedo, esa clase de miedo ancestral que provoca lo desconocido, pero lograba controlarse.

Lonerin, en cambio, estaba cada vez más nervioso. Sacaba el mapa más a menudo, consultaba la aguja de forma compulsiva y miraba a su alrededor. Dubhe habría querido decirle algo, pero no tenía la menor idea de cómo actuar en una situación semejante. Siempre cuidaba únicamente de sí misma, y en el pasado contaba con el apoyo y la protección del Maestro. ¿Cómo se tranquilizaba a otra persona? ¿Cómo reconfortarse mutuamente? Lonerin sí parecía capaz de hacerlo, pero ella era lega en esas artes.

Una tarde, casi una semana después de llegar a las Tierras Ignotas, empezaron a oír algo. Ella fue la primera en darse cuenta. La Bestia hacía que aguzara sus sentidos, era la única cualidad positiva de entre todo lo terrible que le había legado la maldición. Al principio pensó que era cosa de su imaginación.

En ese momento Lonerin se detuvo. Dubhe lo tenía delante, con la cabeza erguida, escuchando. Había algo…, sonidos, murmullos, pero resultaban indistinguibles.

—¿Los estás oyendo?

Dubhe asintió.

En cuanto sus voces rompieron el silencio, los sonidos desaparecieron.

Lonerin permanecía a la escucha.

—¿Tienes idea de qué podría ser? —preguntó, volviéndose hacia ella.

Tenía la frente perlada de sudor, y no sólo a causa del calor. Estaba pálido.

Dubhe sacudió la cabeza.

—Sin embargo, en un bosque siempre… hay algún que otro ruido. Lo insólito es no haberlos oído hasta ahora.

Él se la quedó mirando unos instantes, y finalmente se decidió a continuar.

De pronto se levantó viento. A Dubhe, el rumor del follaje le pareció ensordecedor; Lonerin, que iba delante, también aminoró la marcha; parecía como si las copas de los árboles estuviesen hablando. Y entonces sucedió de nuevo. En esa ocasión los sonidos no cesaron, al contrario, los envolvieron. Una risa. Cantos, tal vez. Pero estaban lejos.

Dubhe se enjugó el sudor de la frente. En sus vísceras, la Bestia permanecía inmóvil, estaba agazapada, como de costumbre. Si les acechase un peligro la habría atacado, habría sentido su presión al tratar de liberarse.

—Hay alguien en los alrededores…

—Lonerin, créeme, todo va bien. De lo contrario lo habría notado.

Pero él no estaba convencido.

—¿Quieres que vaya delante? —sugirió Dubhe.

El mago sacudió la cabeza, molesto.

—Yo soy quien tiene el mapa, y también la aguja para saber la dirección.

Las voces se oían aún, pero ellos siguieron avanzando. Era como si el bosque hubiera sido habitado de pronto, como si alguien les estuviera tomando el pelo, como si estuviera burlándose de ellos tras cada matorral. Sin embargo, allí no había nadie. Dubhe miró por todas partes y no halló nada. Lonerin caminaba delante de ella, cada vez más rápido.

—Dame un puñal.

—No sabes usarlo.

—No hace falta ser un guerrero para usar un maldito puñal.

Acabarías lastimándote. Tú te encargas de guiarme y yo de protegerte, creía que ésos eran nuestros respectivos papeles.

—Ahí hay algo.

—Aunque así fuese, yo me ocuparía.

Nuevos murmullos. Dubhe se estremeció. Lentamente, las sombras de las hojas sobre el suelo se fueron haciendo cada vez más largas, el sol estaba a punto de irse, no era prudente continuar.

—Tal vez sería mejor parar —propuso, pero él seguía caminando hacia delante con paso decidido. No la estaba escuchando.

—¡Lonerin! —gritó Dubhe, aunque fue en vano.

Tuvo que sujetarlo por la muñeca. Al estrecharla, notó cómo se tensaban sus tendones, y cómo los músculos vibraban ligeramente.

—Sí, sí —respondió bajando los ojos, azorado—. Tienes razón.

Los susurros prosiguieron mientras tomaban un bocado. Se oían por todas partes, y más cercanos que antes. El viento les enviaba palabras, mientras el sol, cómplice, se ocultaba tras el horizonte para dar paso a la noche.

—No, no podemos quedarnos aquí, debemos seguir andando —resolvió Lonerin tras el frugal refrigerio. Malhumorado, volvió a guardar las provisiones en el zurrón, y Dubhe no vio el modo de contradecirlo. Se había equivocado, no tenían que haberse detenido, ahora ella también tenía miedo. En la oscuridad, aquellas extrañas voces sonaban horripilantes: unas eran como cantinelas, como llantos; otras, eran delicadas, insinuantes, espeluznantes.

Nunca antes se habían desplazado de noche, y caminaron el uno junto a la otra. Lonerin proporcionaba la luz. Apartó la aguja y con su mano encendió un globo luminoso que se mantenía en suspensión sobre la palma de su mano. La luz proyectó unas lúgubres sombras en el bosque.

—¡Allí!

Dubhe señaló algo en la lejanía, y Lonerin se volvió rápidamente. Apenas tuvo tiempo de distinguir una forma indeterminada que corría tras un árbol.

—¡Un animal! —exclamó ella con la respiración entrecortada—. ¡No es más que un maldito animal!

Sacó el puñal. La Bestia no hacía el menor ruido.

—Tenemos que marcharnos cuanto antes de aquí —insistió Lonerin.

A la luz del globo, su rostro aún parecía más pálido. Dubhe asintió.

Se movieron con rapidez, sus pies arrastraban ruidosamente las hojas secas que cubrían el suelo, y hacían chasquear los helechos a su paso.

Y de nuevo las voces, los llantos, las risas, cada vez más intensos.

De pronto Lonerin vio una sombra evanescente entre las plantas, una especie de voluta de humo que envolvía un par troncos.

—No era un animal —dijo con la voz rota.

Aceleró el paso y ella lo siguió, rápida y sin hacer preguntas. El corazón le martilleaba el pecho.

Entonces apareció otra, otra sombra evanescente, y otra más, hasta que pudieron ver con claridad lo que eran: rostros de mujer, cuya inmortal expresión los asemejaba a máscaras trágicas. Iban a su encuentro, se enroscaban alrededor de sus cuerpos y los miraban con sus vidriosos ojos de muertas. Estaban hechas de aire, eran como espectros.

Uno de ellos se acercó a Dubhe, la traspasó, y la joven tuvo una intensísima sensación de frío. Gritó, blandiendo el puñal ante sí.

Podía lastimar a Lonerin, así que éste la sujetó por la muñeca para llevársela de allí. Empezaron a correr sin tregua, hacia la única franja de bosque que el globo alcanzaba a iluminar. Los rostros de mujer los perseguían, los acosaban, se enroscaban en sus piernas.

Lonerin tropezó, cayó y ambos rodaron por el suelo. El globo luminoso se apagó y una oscuridad impenetrable se adueñó de todo.

Los murmullos se transformaron en gritos agudos, y los lamentos se volvieron estridentes y ensordecedores. La Bestia rugió dentro de Dubhe, y, por un instante, ella vislumbró los estragos que se había visto impelida a cometer —los cuerpos destrozados en el bosque— la primera vez que la maldición se manifestó, y se sintió excitada y horrorizada a un tiempo. Su mente se debatía a la deriva, y su cuerpo exigía sangre. Había algo en aquel lugar, en aquella situación, que tenía el sabor de la muerte, un sabor que la Bestia sabía reconocer.

Notó que Lonerin le estaba gritando, y entonces vio un resplandor cegador. Los susurros se extinguieron y las apariciones se esfumaron. Se hizo el silencio.

Buscó a tientas la mano de su compañero, le tocó un hombro.

—Son espíritus, pero en el Mundo Emergido no los hay como éstos. —Lonerin respiraba con dificultad—. Los he ahuyentado con un encantamiento de fuego. Pero no durará mucho.

Dubhe sintió cómo la Bestia se calmaba en su interior. Sólo había sido un amago, pero había resultado terrible.

—¿Qué podemos hacer?

—Le temen al fuego. Encenderemos una fogata.

—Si nos están siguiendo los de la Gilda, darán con nosotros fácilmente —objetó ella.

Sintió el cálido aliento de Lonerin junto a su rostro.

—¿Prefieres que regresen?

Establecieron turnos. Montarían guardia junto a la pequeña hoguera, al menos aquella noche. Dubhe se ofreció a ser la primera.

—Te haré compañía —propuso Lonerin con una tensa sonrisa—. Además, dudo que pudiera dormir.

Y así, se acomodaron alrededor del fuego, con el miedo aún en el cuerpo.

—En fin, al menos tendremos algo que contar cuando regresemos —dijo él bromeando, pero Dubhe no sonrió—. Todo irá bien —añadió para tranquilizarla.

—¿Cómo lo haces?

—¿Qué?

—¿Cómo lo haces para seguir adelante así? Con esa seguridad, quiero decir. Estamos en un lugar desconocido, poblado por un grupo de extraños fantasmas, solos, y…

—Porque sé adónde quiero ir.

La voz de Lonerin sonaba firme, sus ojos verdes brillaban. Dubhe se sintió impresionada.

—Tengo una misión de la que depende la suerte de muchas personas, he dedicado toda mi vida a esto. El hecho de pensar que pueda ir mal, que pueda fracasar, es algo que no contemplo; y, en cualquier caso, no serviría de nada.

Dubhe lo miró unos instantes. Era la primera persona que conocía con tal determinación y con un objetivo tan claro. Hasta entonces, en su mundo sólo había visto a gente que se dejaba llevar por la corriente. Como ella misma, sin ir más lejos.

—Y también deberás pensar en tu propia vida cuando hayas encontrado a Sennar, cuando la maldición ya no exista y seas libre. Si tú lo quieres, sucederá.

«Pero ¡nada de lo que he deseado ha sucedido jamás! ¡Gornar murió, y los míos me abandonaron, y el Maestro también me dejó sola!».

Habría querido gritarlo. Pero no lo hizo. Podía albergar la ilusión, al menos hasta cierto punto, de que las palabras de Lonerin eran ciertas. Y esa ilusión resultaba muy agradable, la mimaba, no quería romperla.

Esbozó una sonrisa y Lonerin se la devolvió con una extraña expresión de gratitud en la mirada.

—Duerme, ya vigilaré yo —le dijo con voz tranquila.

—El primer turno es el peor, y además estoy acostumbrada a guardias largas —protestó Dubhe.

—Estoy aterrorizado, ¿vale? No sería capaz de dormirme. A ti, en cambio, se te ve rendida, y además aquella cosa te ha atravesado el cuerpo. Duerme, será lo mejor.

Dubhe se dejó convencer. Era cierto, el rugido de la Bestia la había agotado, pero quería decírselo a Lonerin. En sus ojos habría vuelto a aparecer aquella dolorosa piedad, y era tan hermosa la seguridad que en esos momentos desprendía su mirada…

Desciñó el puñal de su cinturón y se lo pasó.

—No lo necesito. Para los espíritus, basta con la magia.

—Por si acaso —objetó ella con una sonrisa.

* * *

Andaban a través de la espesura, abriéndose paso con los puñales. Iban dejando ramas cortadas y hojas rotas tras de sí. Se iluminaban con una antorcha que llevaba Filla, al lado de Rekla. Ella había decidido que también avanzarían de noche, y que sólo dormirían unas pocas horas.

—Ahora estamos sin dragón, y ellos nos llevan una ventaja de tres días, por lo menos. Hay que recuperar el tiempo.

—Seguro que estas tierras están infestadas de peligros, morirán igualmente sin que nosotros intervengamos —apuntó Kerav.

—¡No! —gritó Rekla, enfurecida—. ¡La he de matar yo, he de verter la sangre de esa bastarda en las piscinas de Thenaar! Y así será.

Parecía un lobo tras el rastro de su presa, infatigable.

Aquella noche remontaron una pequeña colina para poder ver la zona desde la altura.

Cuando alcanzaron la cima, la luna estaba alta. Era la primera vez que la veían desde que iniciaron aquel viaje. Y Filla se detuvo a contemplarla, como si no se esperase aquella visión.

—¡Ayúdame a subir! —le dijo Rekla, tajante.

Trepó de inmediato a uno de los árboles, impulsada por una especie de presentimiento. Cuando alcanzó las últimas ramas, sonrió. No pudo por menos que dar las gracias al Ojo Negro.

—Has cometido un error, jovencita, y te va a costar muy caro —susurró en la oscuridad.

En el horizonte, lejana y sutil, apenas visible a la luz de la luna, se alzaba una fina columna de humo.