![]()

Las estrellas y la luna alumbraban la pirámide del faraón Seti, sin olvidar los focos que las autoridades de turismo egipcias habían puesto para iluminar las pirámides incluso en una noche como aquélla, en la que nadie rondaba por allí, salvo unos cuantos monstruos y una tal Suleika. Cabalgamos por el desierto con el fresco agradable de aquellas horas. Frank montaba un camello muy fuerte llamado Hulk, y Max trotaba a nuestro lado con las patas vendadas y de mal humor. Aunque, considerando la situación, ¿quién podía estar de buen humor o disfrutar de la impresionante imagen de las pirámides iluminadas?

Habíamos cabalgado todo el rato en silencio, pero Suleika preguntó de repente:

—¿Qué pensáis hacer si Imhotep se encuentra realmente en la pirámide?

Al preguntar, su voz no reveló ni rastro de miedo, y eso hizo que la joven me pareciera aún más impresionante. Aunque, en realidad, me gustaba menos a cada minuto que pasaba, porque cada vez comprendía mejor que Frank hubiera querido hacer «ufta» con aquella mujer fantástica.

—Entraremos en la pirámide —dije contestando a su pregunta—, y le daremos una patada a ese idiota.

—Un plan de lo más complejo —señaló corrosivo Max.

Al decirlo, me miró con una mezcla de dolor y rabia, como si yo le hubiera hecho algo malo. Por lo visto, Max había elegido precisamente esa noche para entrar en la pubertad. Pues qué bien.

—Y ya no hablamos de volver a transformarnos —refunfuñó.

Por desgracia, eso era cierto. Ya habían pasado cuarenta y ocho horas desde que Baba Yaga nos había transformado en atracciones de Halloween, y sólo nos quedaban veinticuatro horas para salvar a Ada y llegar de algún modo a Transilvania. Una tierra que estaba lejísimos. Además, recordé de pronto, según las leyendas era también la tierra natal de un hombre que aceleraba los latidos de mi corazón inexistente.

—Drácula —murmuré suspirando.

—¿Qué? —preguntó desconcertada Suleika.

—¿Grr? —preguntó celoso Frank.

—Nada, nada —contesté, quitándole importancia.

Me embargó la mala conciencia, pero también estaba enfadada con Frank: ¿qué derecho tenía a sentirse celoso? Si alguien podía sentirse celoso, ese alguien probablemente era yo, por culpa de su Burraleika. Pero, teniendo en cuenta el variado ramillete de problemas gigantescos que había que resolver, en aquel momento incluso esos celos estaban fuera de lugar. Dios mío, ¿qué le habría hecho Imhotep a Ada en todo ese tiempo?

—¿Cómo vamos a ir a Transilvania sin una máquina teletransportadora? —preguntó Max antes de que yo pudiera imaginar un montón de cosas terribles.

—Una cosa después de la otra —repliqué.

—Tus planes son cada vez más complejos —señaló hiriente.

Sí, había entrado definitivamente en la pubertad. ¡Yupi, yupi, yeah!

—Ya hemos llegado —dijo Suleika cuando estuvimos delante de la pirámide.

—¿Ah, sí? No nos habíamos fijado —replicó Max.

A Suleika le molestó la impertinencia y Frank gruñó al pequeño por haber sido tan descarado. Y a mí eso me mosqueó porque me dio la sensación de que Frank sólo quería defender a su Ñuleika.

—¡No le gruñas al crío! —mascullé.

Max, el flamante adolescente, no abroncó a su padre, sino a mí:

—Mamá, ¡sé defenderme solo!

—Puede que haga falta para enfrentarse a Imhotep —contesté seria, y con ello reconduje la conversación a lo esencial: la salvación de mi hija.

—¿De verdad creéis que tenéis alguna posibilidad frente a Imhotep? —preguntó Suleika mientras bajábamos de los camellos.

—Ya hemos sobrevivido a zombis y a Godzilla. No podrá sorprendernos con tanta facilidad.

—Salvo con ranas —dijo Max.

—¿Por qué con ranas? —pregunté asombrada.

Entonces me cayó una rana en la cabeza.

Desde mi cabeza cayó al suelo y se fue dando saltitos y croando por la arena del desierto.

—Por eso —dijo Max.

—Pero si sólo era una… —repliqué estupefacta.

Llegaron volando más bichos croadores. Levanté la vista al cielo: ¡llovían ranas! Y aquella lluvia, que sorprendía a los batracios tanto como a nosotros, hacía mucho daño.

—¡Aquí! —gritó Suleika, y se refugió del chubasco de ranas debajo del tejadillo de una pequeña tienda de recuerdos cerrada.

La seguimos a toda prisa. Los camellos, también. Así pues, debajo del tejadillo acabamos apelotonados tres monstruos, tres camellos y una Ñuleika. Contemplamos aquel espectáculo de ranas, que habría hecho que los climatólogos se cuestionaran todos sus modelos si también lo hubieran presenciado.

—Al parecer, Imhotep puede desatar plagas bíblicas —comentó Max meneando la cola de miedo (una imagen a la que no lograba acostumbrarme ni siquiera en aquella situación).

Puesto que yo conocía la Biblia tanto como la mayoría de los alemanes, o sea nada, le pregunté a Max:

—¿Y qué otras plagas bíblicas hay?

En aquel preciso instante, se acercaba zumbando un enorme enjambre de mosquitos.

—¡No he preguntado nada! —grité—. ¡No he preguntado nada!

Frank arrancó con sus tremendas zarpas la puerta cerrada de la tienda de recuerdos, entramos corriendo en el local, pasamos junto a pirámides y esfinges de plástico, vimos la puerta de una trastienda, la cruzamos corriendo y la cerramos a toda prisa. Los mosquitos se abalanzaron zumbando furiosos contra la puerta, pero ni siquiera entraron por el ojo de la cerradura porque había una mosquitera.

Habíamos encontrado un refugio, aunque bastante estrecho. Los camellos nos habían seguido y casi nos pisaban los pies en la pequeña trastienda. A nuestro alrededor, estaba todo atestado de baratijas; sorprendentemente, incluso había platos de la boda de Carlos y Diana. (¿Comprarían los Klaus y las Barbaras esos remanentes para recordar que había matrimonios peores que los suyos?).

Al cabo de un rato oímos que el enjambre de mosquitos se alejaba. Frank suspiró aliviado:

—Ufta.

—Eso mismo iba a decir yo —añadió Max.

Incluso los camellos respiraron hondo.

Miré a través de la ventana cerrada de la trastienda y vi que fuera ya sólo lloviznaban algunas ranas. No obstante, volvía a formarse una tormenta de arena, un enorme nubarrón negro como el de por la tarde. Estaba más que claro: ¡Imhotep en pleno vuelo de aproximación!

Aunque sus plagas me provocaban un pánico terrible, abrí la puerta de la trastienda, crucé corriendo la tienda, salí al exterior y grité:

—Como no me devuelvas a mi hija ahora mismo, te voy a meter las ranas en un sitio donde no brilla el sol.

Max, que me había seguido cauteloso, comentó mis palabras temblando de miedo:

—Tus planes han alcanzado realmente un grado máximo de complejidad.

La tormenta de arena formó otra vez un rostro. Acompañado por un ruido atronador. Enseguida oiríamos la respuesta a mi amenaza, y seguro que no sería muy cordial.

—Tal vez habría sido mejor un enfoque más diplomático —dijo Max.

Vi que Frank y Suleika, que también habían salido, asentían. Y, mirando hacia atrás por encima del hombro, creí ver que los camellos también asentían en la trastienda.

—¿Las picadas de mosquito son lo peor que puede ocurrir en las plagas bíblicas? —le pregunté a Max dubitativa.

—Bueno, también están las úlceras.

—Qué bien.

—Y la peste del ganado.

—Quizás sí que tendría que haber sido más diplomática.

Entonces estuve incluso bastante segura de ver asentir a los camellos en la trastienda.

—Mucho me temo que es demasiado tarde para la diplomacia —comentó Max.

Los mosquitos se habían esfumado y también habían dejado de lloviznar ranas, pero en el cielo se había formado por completo el rostro de arena negra, y oscurecía el firmamento estrellado. No tenía el mismo aspecto que la otra vez, ahora parecía tener cabellos de arena negra, como si Imhotep se hubiera comprado un bisoñé.

El agujero que hacía las veces de boca comenzó a hablar. Y las palabras que oímos fueron mucho más sorprendentes que la lluvia de ranas. Porque el rostro dijo:

—Eh, ¿qué tal?

La voz sonó atronadora, pero más dulce que por la tarde. Fijo que no era la misma. Se parecía lejanamente a… a…

—¿Ada…? ¿Eres tú…? —pregunté asombradísima.

—¡Sí! ¿A que mola todo lo que sé hacer? —contestó el rostro en el cielo, que era mi hija.

—Molaría mucho más que nos explicaras qué significa todo esto. ¿Qué te ha hecho?

—No me ha hecho nada.

Lo que yo estaba viendo en el cielo no era precisamente «nada».

—Immo se ha portado muy bien conmigo —dijo Ada.

—¿Lo llamas… «Immo»?

—Es que «Impotente» no le hacía gracia.

—Comprensible —comentó Max.

—¿Qué te ha hecho? —repetí la pregunta, muy preocupada.

—¡Me ha enseñado de lo que soy capaz! —exclamó con júbilo.

—¿Convertirte en una tormenta de arena…? —pregunté.

—¡Y mucho más!

—¿Una tormenta de arena que consigue que lluevan ranas y convoca mosquitos?

Se desean otras habilidades para una hija.

—Sí —exclamó ilusionada Ada—. ¡También puedo desatar las demás plagas bíblicas!

—¡Déjalo correr! —se apresuró a gritar Max hacia el cielo.

—No te preocupes —dijo Ada, burlona—, el de la muerte de los primogénitos no pienso practicarlo nunca.

—Me alegra oírlo —repliqué temerosa, y no me entusiasmó precisamente que mi hija se ocupara de semejante tema. Cautelosa, le pregunté—: ¿Puedes volver a transformarte en ti misma? Ésa sí sería una buena habilidad.

—Claro que puede —contestó en su lugar una voz profunda de hombre.

A mi lado apareció de repente un calvo musculoso con taparrabos y, sin querer, pensé: «Si yo me vistiera así, acabaría con cistitis».

—¡Soy Imhotep! —anunció teatralmente el hombre del taparrabos.

A Ada se le escapó una risita en el cielo.

—¿No te cansarás nunca de reírte de mi nombre? —gritó él hacia lo alto, pero sin rastro de enfado, sino más bien cordial y divertido.

—Hasta ahora, no. —En el rostro de arena de Ada se perfiló una sonrisa, y el calvo se la devolvió cariñosamente mirando al cielo.

¿Qué demonios ocurría allí?

—¿Has hipnotizado a mi hija? —le pregunté enfurecida a Míster Proper.

En vez de contestar, sonrió.

—Habla, o te ceñiré tanto el taparrabos que te quedará voz de pito.

—Igualita que la hija —dijo Imhotep entre sonoras carcajadas.

—¡De eso nada! —exclamó Ada arriba. Ni siquiera siendo un monstruo de arena le gustaba que la compararan conmigo.

—¡Transfórmate en ti misma de una vez! —le chillé. No podía continuar hablando con ella de esa manera.

—¿Cómo se piden las cosas? —gritó ella.

—Obedece o te vas a enterar.

—La respuesta correcta era «por favor» —se burló Ada.

El rostro de la tormenta se disolvió y la arena comenzó a caer al suelo. Cuando cayó el último grano, la arena se transformó en Ada ante mis ojos. Mejor dicho, en la versión momia de mi hija.

—¿No es maravillosa? —Imhotep la contemplaba enamoradísimo.

Es terrible que los chicos mayores miren babeando a tu hija. Todavía es peor cuando lo hacen los viejos. Pero ese individuo tenía tres mil años y prestaba una nueva dimensión al concepto de «viejo verde».

—¿Has hipnotizado a mi hija? —volví a preguntarle al del taparrabos.

—No, no se puede hipnotizar a las personas que tienen mucha voluntad —dijo.

Así pues, ése era el secreto. Eso significaba que Ada no había podido hipnotizar a Baba Yaga porque tenía mucha voluntad, ni tampoco a mí. Y, por lo visto, mi hija también tenía una voluntad inquebrantable. Podría haberme sentido realmente orgullosa, de no ser porque su voluntad siempre estaba al servicio de su cabezonería.

—Entonces, yo no soy fuerte de espíritu —dijo Max con tristeza, al deducir por qué Ada había podido hipnotizarlo en la noria gigante.

En ese momento, sentí lástima por él y procuré animarlo:

—Tú también acabarás teniendo una voluntad de hierro…

—Ah, déjate de mentiras retóricas —me espetó Max—. Por culpa de tus peroratas, ¡mi vida es muchísimo más desastrosa que antes!

¿Por culpa de mis peroratas? ¿Qué le había dicho? ¿Y cuándo? No tenía ni idea de a qué se refería ni sabía por qué su vida era peor que una hora antes. Por un breve instante pensé si no debería preguntárselo. Pero decidí que primero tenía que encarrilar a Ada. La cogí del brazo y le dije:

—¡Ahora mismo te vienes con nosotros!

—¿Adónde pretendes llevártela? —preguntó Imhotep, visiblemente disgustado porque la hubiera agarrado.

—A Transilvania.

—¿Y cómo pretendes llegar, necia? —preguntó sarcástico.

—¿Sabes qué? —lo increpé—. ¡Lo último que me faltaba era un viejo sabelotodo de tres mil años con taparrabos!

La risa desapareció de su rostro de golpe.

—¡Nos vamos! —le ordené a Ada, y tiré con fuerza de ella. Pero no se movió del sitio.

—Me quedo con Immo —contestó tranquilísima.

—¿Qué?

—Me quedo con Immo.

—¡Sólo he entendido «Me quedo con Immo»! —dije perpleja.

—Pues has entendido bien.

—¡Pero a ti no te entiendo!

—¿Qué es lo que no se entiende? —preguntó Ada.

—¡Nada!

—¿Por qué no quiero volver a transformarme en persona?

—Creía que odiabas ese cuerpo de momia.

—Entonces no sabía todo lo que puedo hacer con él. Puedo hipnotizar a la gente. Puedo transformarme en tormentas, incluso puedo desatar plagas bíblicas…

—Y no hay que olvidar —completó el del taparrabos— que dominas la terrible maldición de la momia.

—El último recurso —asintió Ada—. Porque esa arma puede ser letal.

—No quiero saber en qué consiste esa maldición que dominas —la interrumpí—. No puedes quedarte.

—¿Por qué no? No quiero volver al cole. Piensa en todo lo que puedo conseguir con mis poderes. Alentar revoluciones. Derrocar dictadores. Ayudar a la gente. A los pobres. A los oprimidos.

Me dejó asombrada. Por sus ideas. Pero también porque las expuso radiante. La chica aletargada por fin tenía un proyecto. Un plan por el que incluso pensaba renunciar a su cuerpo adolescente y seguir siendo una momia eternamente.

Eso podría parecer fascinante, porque era idealista, valiente y altruista. Y seguro que me habría impresionado en cualquier otra persona. Si esa persona no hubiera sido casualmente mi hija. Pero no podía permitir que arrojara por la ventana su vida humana y siguiera siendo una momia para siempre.

—¿Por qué pones esa cara? —me preguntó—. Tú siempre has querido que pensara en mi futuro. Y ahora he encontrado algo con lo que realmente puedo cambiar el mundo.

—¿No es maravillosa? —dijo Imhotep radiante—. Como mi Anck. Quiere salvar a la gente.

Aquel tío empezaba a crisparme los nervios.

—Ada, no puedes ser siempre una momia… —intenté apelar a su conciencia.

—Claro que puedo.

—Puede que Ada —intervino Max a favor de su hermana, dando rienda suelta a la imaginación— sea una especie de elegida, como en las grandes historias, como Luke Skywalker o Frodo Bolsón… Puede que incluso tenga que salvar a…

—¿Max? —dije.

—¿Sí?

—¡Siéntate!

Se sentó y se calló.

Observé a Ada y vi una mirada decidida en sus ojos, no supe qué decir, me volví indefensa hacia Frank y le pedí:

—¡Haz el favor de decirle algo!

—Ufta —rugió con fuerza y determinación.

—Vaya —dije suspirando—. Eres de gran ayuda.

—¡UFTA, UFTA, UFTA!

Eso tampoco sirvió de mucho.

Así pues, volví a dirigirme a Ada:

—Por favor…, ven con nosotros…, sé razonable…

—Soy más razonable que nunca.

—Déjame que te diga…

—Tú no puedes decirme nada —replicó Ada—. Siempre has querido tener una hija diferente; ahora ya la tienes.

—No quería decir eso.

—Oh, sí, lo dijiste —replicó, y sus ojos brillaron de tristeza y furia.

Eso me dolió terriblemente porque no era justo. Y me enfureció.

—Deja de hablarme así o… —la amenacé desvalida.

—Deja ya de darme órdenes sólo porque eres una frustrada —objetó, plantándome cara.

—¿Qué has dicho que soy?

—Una frustrada total, porque no has logrado nada en la vida.

Cuando acabó de pronunciar esas palabras, levanté instintivamente la mano. No quería pegarle. Claro que no. Sólo amenazarla. Tenía que dejar de hablarme así de una vez por todas.

—¿Vas a pegarme? —me preguntó sobrecogida.

—No… Sólo quiero hacerte entrar en razón —balbuceé.

—Desaparece de mi vida —dijo en voz baja.

—Pero…

—No quiero volver a verte nunca más —murmuró, y el desprecio que vi en sus ojos me resultó insoportable.

Me aparté. Me faltaron las fuerzas para objetar nada. Y me sentía muy avergonzada por haberle levantado la mano.

Miré a los demás, triste y desesperada. A Max, que clavaba turbado la vista en el suelo. A los camellos, que seguían sin atreverse a salir de la trastienda. A Frank y a Suleika, de los que pensaba que quizás había habido algo entre ellos. Una sospecha que me dolía tanto como el desprecio de Ada. No podía seguir viviendo con esa sospecha, me corroía. Necesitaba certezas. ¡En una o en otra dirección!

Alterada y sin pensarlo demasiado, me dirigí hacia Frank y le pregunté:

—Vosotros dos, alguna vez…

—¿Ufta?

No había entendido mi pregunta cargada de insinuaciones.

Suleika, sí; desvió la mirada y dijo:

—Voy… a echar un vistazo a los camellos.

Eso fue tanto como una respuesta.

Suleika desapareció en el interior de la tienda y yo volví a preguntarle a Frank, esta vez con más claridad:

—¿Os acostasteis juntos alguna vez?

Frank negó meneando la cabeza.

Unas piedras enormes de alivio se desprendieron estrepitosamente de mi corazón inexistente. Mi sospecha había resultado ser una simple tontería de celos. ¡Gracias a Dios!

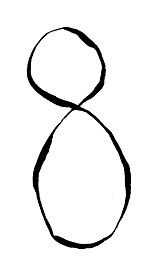

Quise abrazar a Frank, pero él se agachó y escribió algo en la arena con su enorme y macizo dedo índice:

Al principio no entendí nada. Pero luego me sentí terriblemente mal.

—¿Ocho?

Frank asintió avergonzado.

—¡¿¡OCHO!?!

Frank asintió aún más avergonzado.

—¿No te acostaste con ella una vez, sino ocho?

Frank dejó de asentir de tanto que se avergonzaba.

Oh, Dios mío, aquello era peor, mucho peor de lo que había pensado.

No me había engañado sólo una vez en un arrebato. Lo había hecho continua y gustosamente. Eso no se hace cuando se ama a alguien.

Por lo tanto, no me amaba.

Quizás desde hacía mucho tiempo.

Todavía me sentí peor. Como si alguien me arrancara las entrañas. Miré alrededor. Había sido totalmente absurdo buscar las llaves de los corazones de mi familia. Sus corazones estaban cerrados a cal y canto.

—Ya sé que no soy perfecta. No soy una madre fantástica y no soy una esposa fantástica… —dije con la voz rota.

Me interrumpí un momento y proseguí:

—Soy como soy… no hay más…

Todos callaron, turbados.

Incluso Imhotep.

Y los camellos.

—Y si eso no basta para estar conmigo…

Miré a Ada.

—… y si eso no basta para hacer que vuestra vida sea mejor…

Miré a Max.

—… y, sobre todo, si eso no basta para serme fiel…

Miré a Frank.

—… será mejor que me vaya.

Llena de tristeza, me dirigí a la tienda y le cogí a Suleika las riendas de un camello de la mano. Saqué fuera el animal, pasé por delante de mi familia y monté. Luego le di al camello la orden de marcha.

Y mientras abandonaba a mi familia, comprobé que los vampiros también lloran.