![]()

¡Calor, calor, calor! Y cualquier cosa que rime con eso. Siempre había querido ver mundo, pero no necesariamente el desierto egipcio a 237 grados centígrados de temperatura relativa. Me ardía la piel, y al fin comprendí por qué los vampiros sentían debilidad por los ataúdes llenos de tierra de su país natal. Yo también me habría metido en uno, a oscuras y con un frío húmedo.

Max brincaba a mi lado, aunque no de alegría. Daba saltitos sobre la arena tórrida del desierto como un gato encima de un tejado de hojalata ardiente. Frank lo tenía muy complicado para avanzar porque, con su peso, se hundía en la arena a cada paso que daba. No paraba de maldecir en voz baja:

—¡Fmiefda de pfrena!

La única que no tenía muchos problemas era Ada: siendo una momia egipcia estaba más preparada para esas temperaturas que nosotros, digamos que casi jugaba en campo propio. Sin embargo, su estado de ánimo no era ni de lejos sensacional, claro, y pensé en cómo podía animar a mis Von Kieren a pesar de mi propio tormento. Entonces recordé lo que hacía mi profesor de octavo cuando íbamos de excursión y los niños gordos estaban al borde del colapso después de andar siete kilómetros: cantaba en voz alta con ellos. Pero ¿qué canción podía cantar con mi familia en aquellas circunstancias? Vamos a la playa, seguro que no. Ni It never rains in California. Ni aquella que decía «tus huellas en la arena». Si Frank cantaba esta última, seguramente sonaría como «Pfueyas en la pfrena».

En aquel calor infernal, de pronto recordé una canción y, aunque la ocurrencia era algo disparatada, anuncié:

—¡Vamos a cantar!

—¿Qué? —preguntó Max.

—¿Ufta? —preguntó Frank.

—Se te ha fundido el cerebro definitivamente —afirmó Ada.

—Vamos a cantar Caminar como un egipcio —dije.

Era tan tonto que mis hijos se echaron a reír. Frank se alegró de que los chicos se pusieran de buen humor, aunque no entendió de qué se reían, y se le contagió. Así pues, durante un rato caminamos de mejor humor por el desierto, hacia las pirámides, y los niños cantaron conmigo: «Estuve en Guiza, vi las tres pirámides puntiagudas y la esfinge me pareció magnífica. Pero una cosa me pareció complicada: caminar como un egipcio…».

Frank marcaba el ritmo con sus «ufta». Eso nos redobló el ánimo y cantamos más canciones. A Frank le encantó la de Anton el Tirolés, cosa que llevó a Ada a comentar:

—Fijo que papá es la única persona en este mundo a quien le gusta esa canción sin estar borracho.

Pero, claro, al cabo de cuatro canciones bajo aquel sol abrasador, perdimos el ánimo. Yo seguí intentando mantener a mi familia de buen humor y fui la única que cantó a medias la letra de Life is Life, mientras mis hijos sólo la tatareaban crispados y las pausas de Frank entre los «uftas» que marcaban el ritmo se alargaban.

A media canción, divisé un oasis a la sombra de unas palmeras, un estanque y muchos frutos y flores. Al principio no di crédito a mis ojos. Aquello era un milagro. De repente, la salvación se encontraba cerca. Si hubiera tenido corazón, me habría dado un vuelco de alegría.

—No hace falta que cantemos más —les grité; ellos todavía no habían avistado el oasis.

—Uf —suspiraron aliviados mis hijos.

—Ta —completó Frank, que por lo visto era incapaz de dejar que sonara un «uf» a palo seco.

Sonriendo en silencio, señalé hacia el oasis. Max y Frank gritaron de contento al verlo y echaron a correr. Max se olvidó de sus patas sensibles y a Frank no le importó hundirse en la arena, sólo querían llegar lo antes posible al agua ansiada. Y yo quería llegar a la ansiada sombra. Pero, justo cuando echaba a correr, Ada me sujetó, me retuvo y balbuceó desconcertada:

—Ahí… no hay nada.

—Sí, ¡un oasis! —contesté riendo.

—No, sólo hay arena —replicó Ada, y hablaba en serio.

¿Por qué ella no podía verlo? ¿Acaso le fallaba la vista porque era una momia vieja? En aquel momento me dio igual, no tenía ganas de pararme a pensar si necesitaba lentes de contacto ni si se podían comprar sin receta en las farmacias de Egipto; tenía que escapar de una vez del sol infernal. Así pues, me solté y corrí hacia el oasis. Muy deprisa. Cada vez más deprisa. Frank y Max frenaron repentinamente la carrera. Les di alcance y, cuando iba a preguntar «¿Qué pasa?», lo vi yo misma: el oasis comenzó a difuminarse y, al acercarme a él unos pasos, desapareció por completo. ¡Había sido un maldito espejismo!

Vi las caras de decepción de los dos, y si hubiera tenido un espejo y hubiera podido mirarme en él aun siendo un vampiro, seguramente me habría visto una cara igual de deprimente.

Sin embargo, recordé que quería ser una madre y esposa diferente, fuerte y capaz de ofrecer esperanza. Esbocé una sonrisa radiante, reemprendí la travesía por el desierto y canté aún más alto Life is Life: «When we all give the power, we all give the best…».

Los otros me siguieron con mucho menos entusiasmo. No era de extrañar; hay cosas mejores para levantar la moral que una esperanza truncada.

Al principio nos llevamos unos cuantos chascos con otros espejismos: una caravana, un complejo turístico y una heladería. Después, nos acostumbramos a que los espejismos nos la jugaran y pasamos de piscinas, oasis con spa y manadas de osos polares. Los demás ya no cantaban conmigo, y yo estaba también tan acabada que sólo se me ocurrían canciones como This is the end, my friend.

—Me estoy deshidratando —se quejó Max, que estaba empapado en sudor y ya no tenía fuerzas para saltar aunque se le quemaran las patas.

—La palmaremos —afirmó Ada con voz rota.

De todos nosotros, ella era la que conservaba más fuerzas, pero ni siquiera una momia podía sobrevivir allí a la larga. Yo me notaba la piel como si fuera de papel de pergamino, los ojos me ardían a pesar de las gafas de sol y apenas podía pensar con claridad. No obstante, intenté emular a Obama y a los que presentan programas de bricolaje, y exclamé:

—¡Podemos!

—Danos algún argumento para esa hipótesis —dijo Max, con una mirada triste de perro.

Al verlo, comprendí que las consignas de ánimo no bastarían. Miré desesperada alrededor, apenas nos habíamos acercado a las pirámides, y las pirámides no nos hacían el favor de aproximarse a nosotros. Pero descubrí algo que me levantó el ánimo, ya casi desinflado. Esta vez no era un espejismo en el horizonte, sino algo muy concreto, a pocos metros de distancia y en el suelo.

—¡Mirad! —exclamé.

—¡Huellas de pisadas! —gritó de alegría Ada.

—Sólo tenemos que seguirlas, ¡y estaremos a salvo! —exclamé contenta.

Esta vez fue Max quien encontró algo que objetar antes de que Ada y yo tuviéramos tiempo de abrazarnos aliviadas:

—Son pisadas de dos mujeres, un hombre muy grande y unas patas. ¿Os suena?

—¡Oh, no! —exclamó Ada con desesperación.

—Hemos estado caminando en círculo —constaté, y me desmoroné literalmente en el suelo.

—Habéis acertado —confirmó Max con tristeza—. Seguiré con la deshidratación.

—Me apunto —añadió Ada.

Yo me quedé sentada en la arena, no podía más. Sin embargo, no podía dejar que mi familia muriera en el desierto. Así pues, me levanté a duras penas y dije:

—Bueno, entonces…

—Como sigas cantando —me interrumpió Ada—, me entierro aquí mismo.

—Y yo la ayudaré con mis cuatro patas —añadió Max.

—Para una vez que os ponéis de acuerdo, no le veo la gracia —contesté débilmente.

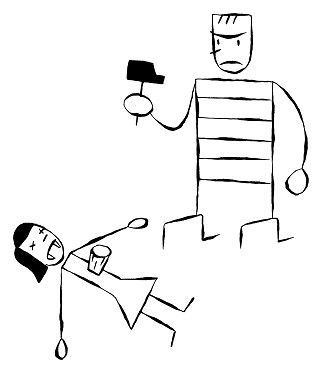

Me volví hacia Frank en busca de ayuda, y mi marido dibujó en la arena lo que pensaba hacerme si continuaba cantando:

—Para variar, podemos contarnos historias —propuse tímidamente.

—No queremos cantar —dijo Ada en voz baja, pero decidida—, ni contar historias ni jugar ni hacer gimnasia…

—Sólo queremos deshidratarnos para nuestros adentros —añadió Max.

Lo dicho: para una vez que se ponían de acuerdo, no le veía la gracia.

—También podemos callarnos —propuse entonces tímidamente.

La propuesta tuvo muy buena acogida.

Continuamos avanzando, cada vez más despacio, más cansados, más acabados. Yo sufría una lipotimia tras otra y, a la cuarta ronda, lo tuve claro: no resistiría aquella marcha ni media hora más.

Al cabo de unos pasos, vi otro espejismo; en esta ocasión se trataba de una caravana de turistas en pleno tour fotográfico. Lo ignoré hasta que oí decir:

—Do you need help?

—¿No os basta con incordiar, espejismos de las narices? ¿También tenéis que hablarnos? —grité desesperada.

—Mamá, los espejismos carecen de acústica —exclamó Max.

Y Ada reaccionó al instante:

—Yes, we need help!

Tardé un poco en comprenderlo, pero cuando vi que la caravana se nos acercaba empecé a entender qué ocurría. Estaba demasiado débil para celebrarlo, pero me quedé de pie y empleé mis últimas fuerzas en sonreír: ¡mi familia estaba salvada! Por un golpe de suerte y por casualidad. Pero también porque yo no había dejado de animarlos, porque había sido la madre y esposa que tenía que ser en aquella situación. Así pues, en mi infinito alivio se mezcló también la correspondiente porción de orgullo.

La caravana estaba formada por turistas alemanes que tenían pinta de llamarse todos Klaus y Barbara, y de ser de pueblo, suabos de Böblingen para ser más exactos. Cuando les veías las pantorrillas quemadas por el sol, comprendías por qué algunos musulmanes querían prohibir que los turistas fueran por ahí con poca ropa. (El argumento religioso probablemente sólo era una excusa para no tener que decir con toda sinceridad «no queremos ver vuestras pantorrillas fofas»). A pesar de todo, aquellos Klaus y aquellas Barbaras eran la imagen más bonita que podía imaginar en aquel momento. Con todo, aún era más bonita la imagen de la guía, una belleza árabe que parecía salida de las Mil y una noches. Normalmente, una mujer como aquélla me habría provocado complejo de inferioridad, pero allí me pareció una santa. Al menos, hasta que Frank la miró hechizado y preguntó:

—¿Fsuleifka?

Casi parecía que la conociera de algún sitio y por eso me pregunté desconcertada: «¿Fsuleifka, cómo que Fsuleifka?».

La caravana siguió avanzando hacia la civilización con nosotros de paquete. Al principio, viajé como si estuviera en trance. Iba montada en un camello, sufriendo en aquel calor agobiante detrás de un turista gordo llamado Klaus. La higiene corporal no ocupaba un lugar preferente en su lista de prioridades. Para ser exactos, con su olor se podían ahuyentar jabalíes. Pero, al menos, no despedía olor a ajo.

A los turistas suabos les parecimos siniestros. Al principio, algunos no quisieron llevarnos con ellos, pero no se atrevieron a decirlo claramente y usaron excusas como: «Quita, quita, que si los llevamos al hospital, llegaremos tarde al bufé».

Pero Fsuleifka, que seguramente se llamaba Suleika, les explicó con palabras muy claras que no pensaba dejar a nadie tirado en el desierto. Durante su discurso, hizo gala de la autoridad de una reina árabe, de manera que ninguno de los turistas se atrevió a contradecirla.

A Max lo ataron solo a un camello. Como estaba callado, los turistas no se enteraron de que era capaz de hablar y no les dio tanto miedo como el resto de los Von Kieren. («Quita, quita, que nuestro perro se cargaría a ese bicho como si nada.»).

Para hacerle sitio a Max, hubo que colocar a una Barbara con un Klaus, y a él no le hizo ninguna gracia. («Quita, quita, que yo he pagado por un camello para mí solo. ¡Tendré que hablar con el organizador!»).

Ada se montó con Suleika, y Frank tuvo que cambiar de camello constantemente, porque los pobres casi se desplomaban después de recorrer unos pocos centenares de metros con él a cuestas. Ante esto, una Barbara comentó mosqueada:

—Tendríamos que llamar a Animal Internacional.

—Cariño, se dice Amnistía Internacional —la corrigió Klaus, quisquilloso.

—No me refería a eso, Klaus —contestó enfadada Barbara.

—Pues ya me dirás a qué te referías.

—A Animal Internacional.

—Pero es que Animal Internacional no existe, sólo Amnistía Internacional.

—Klaus, podrías apuntarte a Listillos Internacional —contestó Barbara con acritud.

—Y tú a Analfabetos Internacional —replicó Klaus, ahora también furioso.

—Y tú a Creídos Internacional.

—Y tú a Celulitis Internacional.

—¡Y tú a Vete a la Mierda Internacional!

En cierto modo, fue tranquilizador escuchar a alguien a quien el matrimonio le iba peor que a mí. Y ya que estábamos, entre el vaivén provocado por el paso de camello me fijé en que Frank no le quitaba el ojo de encima a Suleika. También lo hacían la mayoría de los Klaus, cosa nada extraña con aquellas Barbaras. Y eso ponía de mala uva a las Barbaras, que miraban a sus Klaus como si estuvieran a punto de telefonear a su pueblo para hablar con un abogado experto en divorcios, que seguramente se llamaría Pastagansen, y averiguar cómo se podía armar una guerra de los Rose lo más sangrienta posible. Hubo una que incluso masculló:

—Como vuelvas a mirar a esa guarra, te hago papilla.

Frank conocía a Suleika de algo, eso era seguro. Aunque ella no lo había reconocido con su aspecto actual. Probablemente del viaje a Egipto con sus amigos. La pregunta que me pasó por la cabeza fue la siguiente: ¿había habido algo entre ellos o sólo había sido su guía turística? Mientras él estaba en Egipto, yo pasé en Berlín aquellas noches en vela con un nudo en el estómago, en las que creí notar que me ponía los cuernos.

Pero, no, ¡eso era absurdo! No porque Frank fuera incapaz de hacerlo —de eso no estaba tan segura—, sino porque Suleika era una belleza llena de encanto y Frank… Bueno, Frank era sólo Frank. Al menos aún lo era cuando estuvo de vacaciones en Egipto.

Así pues, decidí no preocuparme, me aferré al apestoso Klaus y recé por salir pronto del desierto y no morir con el olor de Klaus en la nariz. El camello al que habían atado a Max se acercó al nuestro y cabalgamos juntos. Estuvimos un rato callados, hasta que Max dijo con tristeza:

—Tengo miedo de que nos quedemos así para siempre.

Mi reflejo maternal fue decirle:

—No hay nada que temer.

—Si analizamos los hechos, esa afirmación podría calificarse de absurdidad.

Era evidente que las consabidas respuestas de madre no servirían de ayuda. Si quería encontrar la llave del corazón de Max, tenía que ayudarlo a superar el miedo.

—Yo también tengo mucho miedo… —comencé.

—Eso tampoco me tranquiliza —replicó.

—Sólo quería decir que es normal tener miedo…

—En los libros, los héroes siempre vencen el miedo, igual que yo con los zombis, pero no vuelven a las andadas a las primeras de cambio.

—Eso se debe a que los héroes de los libros no viven cosas nuevas cuando termina la historia —contesté—. Pero tú sigues viviendo. Siempre tendrás nuevos miedos, igual que todo el mundo. ¡Pero los superarás!

—¿Y cómo has llegado a esa conclusión?

—Superarás tus miedos porque ahora sabes que puedes superarlos.

Max me miró no muy convencido.

—¿Lo dices en serio?

—Quien ha vencido una vez a los zombis, los vencerá siempre.

—Y, en este caso, los zombis son una metáfora de los miedos, ¿no? —preguntó.

—Exacto —dije sonriendo—. Y a las chicas les parecen geniales los chicos que se enfrentan a sus zombis —concluí.

Max se ruborizó.

—No soy la única mujer que piensa que eres fantástico —dije.

—¿Te refieres a Jacqueline…? —preguntó.

Asentí con la cabeza.

—¿Tú crees que ella y yo…? —continuó preguntando.

Volví a asentir con la cabeza.

—¡Hala! —dijo.

Otra vez volví a asentir con la cabeza.

Max estaba radiante de optimismo. Por lo visto, también había encontrado la llave de su corazón.

Cuando no faltaba mucho para llegar a las pirámides, Suleika, que dominaba perfectamente tanto el alemán como el inglés, dijo:

—Enseguida estaréis a salvo.

Por un instante, pareció que todo había mejorado un poquito para nosotros, los Von Kieren. Pero sólo por un breve instante, porque entonces el cielo se oscureció. Se levantó una tormenta de arena. Y no era una tormenta de arena normal.

La arena, que se arremolinaba en el aire como un huracán y ennegrecía el cielo, no era clara, sino oscura, negra. El ruido de las ráfagas de viento era ensordecedor. La arena negra nos azotaba la cara y nos corroía las entrañas al respirar. Pero eso no era lo más aterrador. Ni de lejos.

Con la arena negra que se arremolinaba, la tormenta formó en el cielo un rostro oscuro, terrorífico. Aquel rostro tenía unas profundas cavidades negras donde deberían estar la boca, la nariz y los ojos. Y con una voz aterradora, atronadora y poco natural, gritó:

—¡Soy Imhotep!

A los Klaus y a las Barbaras les entró miedo, y uno de los Klaus comentó:

—Éste es un caso para Me lo Hago Encima Internacional.

Hasta yo me habría apuntado a esa organización.

El rostro que formaba la tormenta de arena continuó gritando:

—¡Imhotep es el amo de Egipto!

—Ese nombre suena a «impotente» —dijo Ada en voz baja.

—¿Te burlas de Imhotep? —gritó Imhotep.

—Me temo que te ha oído —balbuceó Max.

—Yo también me lo temo —dijo Ada tragando saliva.

—¡La venganza de Imhotep será terrible! —gritó el terrorífico rostro en el cielo.

Entonces, una parte de la tormenta se transformó en una enorme mano negra que descendió velozmente hacia la caravana, cogió a Ada y la encerró en el puño. Pude ver a mi hija gritando, pero el viento huracanado era demasiado fuerte para oírla. Por un momento tuve miedo de que aquel puño aplastara a Ada. ¡Pero la mano negra ascendió por los aires sujetándola con firmeza! Luego lanzó a mi hija en el negro abismo que formaba la boca de Imhotep. Y la boca se cerró. Ada desapareció en el interior de los oscuros nubarrones. Y no la vimos más.

El rostro de la enorme nube de arena negra también se disipó y la tormenta se alejó a la velocidad de un huracán.

Al cabo de menos de medio minuto, volvía a reinar una calma chicha. El sol brillaba más claro que antes. La pesadilla había terminado. Y había comenzado una pesadilla todavía peor: mi hija había desaparecido.

—¡ADAAAAAAAAA! —grité desesperada.

La única respuesta que obtuve fue de una Barbara que comentó:

—El año que viene me quedaré en casa.