![]()

Mi cerebro se negaba a entregar las llaves del cuerpo a mis sentimientos para irse al Caribe. Las maletas ya estaban hechas. ¡Pero no podía permitirme el viaje! Por mi matrimonio. Por mi familia. Y porque «princesa de los malditos» no era la respuesta que quería dar a la pregunta: «¿Cómo se imagina dentro de cinco años?».

Por eso le grité a mi cerebro:

—¡Deja las maletas!

—¿Cómo dices? —preguntó Drácula desconcertado, y me soltó la mano.

¿Qué tenía que contestarle? No podía explicarle que estaba en un tris de sentir algo por él y que incluso quería que volviera a cogerme la mano porque era muy agradable. No podía animarlo.

—Ejem… No es más que un refrán —dije.

—¿Y qué significa? —insistió Drácula, por desgracia.

—Bueno…, que…, ¿que hay que dejar las maletas? —expliqué vagamente.

Drácula me miró un instante como si yo fuera la que tenía la cabeza llena de murciélagos. Luego volvió a cogerme la mano y mi cerebro sacó las bermudas del armario.

—¡Deja las bermudas! —exclamé.

Drácula sonrió.

—Lo que dices no tiene sentido… Pero es fascinante.

Dios mío, se encontraba en la fase de enamoramiento en la que todo lo que hace la persona amada se considera fascinante, incluso que se taladre los oídos con la música de Q-Tip.

—Estamos hechos el uno para el otro —afirmó Drácula—, tal como profetizó Harboor.

Haciendo acopio de toda mi fuerza de voluntad, aparté la mano y dije:

—Tiene que ser… un malentendido… Seguro que el tal Haribo se equivocó con su profecía.

—Harboor —me corrigió Drácula.

—Da igual… ¿Qué sabría él? Vivió hace diez mil años. Por aquel entonces, la gente moría a los veinte y los que a esa edad aún conservaban tres dientes eran los reyes de la buena dentadura.

—Harboor profetizó el descubrimiento de la rueda, la caída del Imperio Romano, las Cruzadas…

Tragué saliva. Por lo visto, aquel individuo contaba con un buen porcentaje de aciertos.

—¿No te estarás cerrando en banda a nuestro destino común por tu familia? —preguntó Drácula.

No contesté.

—¿Tan maravillosa es? —continuó preguntando.

—Hum… Sí, claro… en cierto modo —respondí con evasivas.

—¿Te hacen feliz?

—A veces —contesté titubeando.

—¿Sólo a veces?

Callé, triste.

—«A veces» es muy poco para una mujer como tú —señaló, y yo luché por no darle la razón íntimamente.

Se dirigió a la mesa, se sentó en el trono de madera donde yo me había sentado antes y dijo:

—Puedo ofrecerte riquezas inconmensurables, amor y pasión infinitos. Durante una vida infinita. ¿Y tú optas seriamente por una familia que no te hace feliz?

Formulado de ese modo, parecía realmente una idiotez.

En cambio, su oferta era seductora. Igual que él como hombre. De manera muy distinta a como lo había sido Frank en otra época. Frank era un hombre con el que podías sentirte protegida y con el que podías fundar una familia, cosa que ya había hecho. También era el hombre que el día anterior me había llevado al extremo de plantearme una triste pregunta: «¿Lo he hecho todo bien a lo largo de mi vida? ¿O sólo la mitad de las cosas?».

En cambio Drácula era el chico malo fascinante por antonomasia. Con él se podía disfrutar de una vida salvaje, llena de pasión y, gracias a sus empleados, seguro que nunca había que discutir quién bajaba la basura.

Pero lo mejor era que, a diferencia de lo que hacen los chicos malos, él no me abandonaría nunca. Sabía qué significaba estar soltero durante mil años. Y carecía de alternativas, porque los demás vampiros no tenían alma como nosotros. Y las humanas estaban descartadas. Por lo tanto, Drácula nunca se fijaría en el trasero de Stephenie Meyer. No, él me ofrecía la inmortalidad. Riquezas. Pasión. Amor eterno. Con él podría dar la vuelta al mundo. Admirar países exóticos. ¡Conquistar el mundo! Vivir una vida aventurera como la que había soñado de niña. Pero que nunca había podido vivir. Por mi familia.

Había ofertas peores.

Por ejemplo, Frankenspedo.

¡Oh, no! ¿En qué estaba pensando?

No podía pensar en eso. ¡Era una locura!

Yo amaba a mi Frankenspedo. ¡Era demencial!

—Por favor, llévame con mi familia —le pedí tan decidida como pude.

Para mi sorpresa, Drácula contestó:

—Por supuesto. Te prometí que podrías regresar con ellos.

—Bien —repliqué, y procuré disimular la sorpresa que me causó que se rindiera tan pronto.

Drácula se levantó del trono de madera, se acercó a mí y me sonrió amorosamente:

—Emma, pronto reconocerás que estamos hechos el uno para el otro, y entonces abandonarás a tu familia.

—No… No lo haré —tuve el valor de contestar.

Drácula calló, no insistió. Para colmo, también parecía comprensivo. Otra ventaja respecto a Frank. Y no había soltado ni una sola ventosidad.

En vez de continuar hablando, Drácula me dio un ligero beso en la mejilla. Tierno. Con labios suaves como el terciopelo. Gratamente aturdida, retrocedí unos pasos, me di con el hueso de la música en el canto de la mesa y agradecí muchísimo el dolor, que solapó el hechizo del beso.

Mientras el dolor se calmaba, lo comprendí: para que la profecía del profeta desdentado no se hiciera nunca realidad, tenían que pasar unas cuantas cosas. Tenía que ocuparme de encontrar a la mendiga para que volviera a transformarnos. Eso estaba claro. Pero, además, tenía que hacer algo más para resistirme al inmenso atractivo de Drácula: tenía que ocuparme activamente de ser más feliz con mi familia. ¡Mucho más feliz!

Poco después, cuando el chófer arrancó, me sentí tan aliviada como afligida por no estar cerca de Drácula. Para distraerme de mis sentimientos encontrados, volví la vista hacia la magnífica propiedad, de la que salíamos cruzando una gran puerta, y me pregunté cómo podía permitirse Drácula tener tantos palacios en todo el mundo. Puesto que no era capaz de responderme a mí misma, se lo pregunté al chófer. El hombre se pasó la mano por su mata de pelo a lo Joachim Löw y me explicó:

—Cuando uno es inmortal, tiene que desarrollar un buen olfato para los negocios si quiere evitar dormir debajo de un puente durante siglos.

Parecía lógico. Así pues, la inmortalidad también comportaba retos de aúpa. Por lo visto, Drácula los superaba brillantemente. Eso no lo hacía menos atractivo como hombre. Lástima.

—El maestro —prosiguió el chófer— también posee varios grupos empresariales. Entre ellos, uno al que le puso el nombre de un paisano de su mismo pueblo natal. Un voyeur que se llamaba Guguel.

¿Esa empresa era de Drácula? Eso explicaba la laxitud de la compañía de Internet a la hora de tratar los derechos de los demás.

—Entonces —concluí—, ¿Drácula ha sabido de mí por sus satélites?

El chófer se frotó con nerviosismo su oreja izquierda de príncipe Carlos.

—¿Tengo razón? —pregunté.

—No me corresponde a mí comentar esas cosas —dijo, y condujo hacia la carretera.

Me dio la impresión de que quería ocultarme algo importante.

—¿Sabe que soy una vampira? —dije, intentando intimidarlo un poco para que desembuchara.

—Llevo una cruz —replicó.

Sólo con pensarlo, me dio un escalofrío. Pero sentía demasiada curiosidad para consentir que se librara de mí tan fácilmente.

—También sabe que su maestro está loco por mí. Diría que no le hará ninguna gracia si le explico que usted ha querido seducirme —lo amenacé con una sonrisa en los labios.

—¡Pero si no quiero! —protestó.

—Bueno, supongo que será su palabra contra la mía —dije sonriendo con aires de suficiencia.

A Carlos-Joachim le entró miedo. Y noté que me complacía mucho atemorizar a alguien. En ese momento comprendí por qué a tanta gente le gustaba ser el jefe.

—Fue así —se doblegó la mezcla de príncipe Carlos y Joachim Löw—: yo llevaba al maestro a su palacio natal de Transilvania y, de repente, en la calzada apareció una mujer de la nada… Frené en seco…

—¿Qué? —lo interrumpí—. ¿Una mujer de la nada?

—Si lo entendí bien, era una bruja, y le habló de usted, madame. Por desgracia, no sé nada más. Mi señor se bajó del coche y siguió hablando con la mujer en la calle.

Sólo podía ser Baba Yaga. Así pues, conocía a Drácula. Y le había hablado de mí. ¿Qué significaba eso? ¿Me había creado la bruja adrede para ser la novia de Drácula? Y, si era así, ¿con qué propósito? ¿Y por qué me había elegido precisamente a mí? Había material para novias mucho mejor que el mío, al menos si hacía caso de mi suegra, que me había endilgado el mote poco halagador de «la elección equivocada».

Todavía me pasó otra idea por la cabeza: por lo visto, Baba Yaga no había ido directamente a Transilvania. Me había imaginado que se había plantado mágicamente allí, pero, siendo una moribunda, quizás estaba demasiado débil para eso. Por lo tanto, era muy probable que pudiéramos pillarla de camino, suponiendo que hubiera optado por la misma ruta que nosotros, cosa bastante improbable. Pero, como suele decirse, la esperanza es lo último que se pierde. Una máxima que también se pronuncia después de afirmaciones como:

«Nuestras centrales nucleares son seguras».

«Si la orquesta toca es que el barco no se hunde».

«Si no hacemos ruido, el rinoceronte pasará de largo».

O también: «Con el próximo será distinto».

Gracias a los satélites de Guguel, Carlos-Joachim supo por dónde campaba Cheyenne con mi familia. Mientras avanzábamos a trompicones por el camino de tierra que nos llevaría hasta la furgoneta, aparté a Baba Yaga y a Drácula de mi mente. Porque, en el fondo, sólo importaba una cosa: tenía que volver a ser feliz con mi familia. Para conseguirlo, tenía que encontrar tres llaves que había perdido en los últimos años: las llaves que abrían los corazones de Ada, Max y Frank.

Cuando la furgoneta de color amarillo chillón estuvo al alcance de la vista, le pedí al chófer que parara. Quería recorrer a pie los últimos metros para aclarar mis pensamientos. Bajé del coche y, mientras me alejaba, oí murmurar en voz baja a Carlos-Joachim:

—Tengo que cambiar de profesión urgentemente.

Me dirigí hacia mi familia muy agitada emocionalmente. Al llegar a la furgoneta, Max corrió contento hacia mí, me saltó encima y tuve el tiempo justo de decir:

—Lametones no, por favor.

Max encogió la lengua, se puso a mi lado y lo acaricié efusivamente. Una experiencia del todo nueva en la relación interpersonal con mi hijo. Miré hacia Ada, que estaba apoyaba en un árbol, y me pareció distinguir una sonrisa de alivio por debajo de las vendas. De repente oí a mis espaldas un profundo gruñido que hizo vibrar el suelo del bosque. Me volví y vi a Frank, bastante furioso.

—¿DRFMULA? —rugió enfadado.

—Sí… Drácula —reconocí, intentando bajar la vista, avergonzada.

—¿Pffff? —preguntó enfadado.

—¿Pffff? —No lo entendí.

—Diría que si fuera un monstruo inglés —intentó aclarar Cheyenne—, estaría preguntando si «fuck».

Oh, Dios mío, ¿creía que me había ido a la cama con Drácula?

—¿Pfolfo?

—Y diría —intervino de nuevo Cheyenne— que eso significa pol…

—¡YA LO HE ENTENDIDO! —la interrumpí.

Entonces observé a Frank. Dios mío, estaba realmente celoso. Por un lado, me sentí pillada; cierto que no había habido polvo, pero sí manitas. Por otro, en cierto modo era fantástico que Frank estuviera celoso. En su forma humana, siempre estaba demasiado cansado para mostrar semejantes emociones. Su nuevo cuerpo parecía tener la ventaja de que sus sentimientos volvían a despertar. Eso también tenía algo bueno.

—No polvo —le contesté a Frank sonriendo.

—El nivel oral de esta familia degenera rápidamente —comentó Max.

Frank me escrutó con la mirada y yo se la sostuve sonriendo. Entonces decidió creerme, en su rostro de monstruo se dibujó una mueca que era una sonrisa de alivio y suspiró:

—¡Uff!

Yo también respiré aliviada. Pero Frank volvió a preguntar:

—¿Pfolfo?

En esta ocasión, lo hizo señalándome a mí y señalándose él. Dios mío, ¿quería acostarse conmigo? ¿Momentos de amor entre monstruos? De repente no estuve tan segura de que me pareciera bien que los sentimientos despertaran de nuevo en su nuevo cuerpo.

Antes de que pudiera contestarle, Ada dijo:

—Creo que los padres no deberían hablar de sexo en presencia de sus hijos. Porque luego los hijos necesitan sesiones de terapia caras, en las que tienen que cantar con otros perturbados «pajaritos por aquí, pajaritos por allá…».

—O necesitan mucho, pero que mucho alcohol —completó Jacqueline—. Y ya que estamos con el tema: me importa un rábano si los viejos practican sexo. ¡Tengo una sed y un hambre bestiales!

No había pensado en ello: los roqueros nos habían atacado antes de que pudiéramos pedir los menús ahorro.

—Y yo estoy cansada —dijo Ada, en la que el agotamiento físico seguramente se mezclaba con el psíquico.

Miré al cielo: el sol se ponía por encima del bosque, aún nos quedaban casi dos días y medio hasta que a Baba Yaga le llegara su hora. Además, tenía que disfrutar de un poco de tranquilidad con mi familia si quería acercarme de nuevo a ellos para encontrar las llaves de sus corazones. Calculé que, si no dormíamos demasiado, podíamos pasar la noche en algún sitio y llegar a tiempo a Transilvania.

—Buscaremos algo de comer y un sitio para dormir —dije.

Todos parecieron agradecerlo. Frank también me miró esperanzado.

—Afllí, ¿pfolfo?

Cheyenne sonrió burlona.

—Creo que pregunta si…

—¡YA LO SÉ!

Después de que Cheyenne comprara suficiente comida en el McAuto más cercano —no estaba la situación como para que una madre se preocupara por la alimentación equilibrada de sus hijos—, nos alojamos en uno de esos hoteles a 39 euros la noche que se encuentran cerca de las autopistas. Esos hoteles baratos tienen la ventaja de que una máquina sustituye de noche al personal de recepción, y no levantamos revuelo. Al dirigirnos a nuestras habitaciones por los pasillos iluminados con fluorescentes, Max me empujó con el hocico y me preguntó:

—¿Cómo has neutralizado la sed de sangre?

Le conté lo de la pastilla de Drácula. Cuando acabé, me preguntó:

—¿Te ha dicho Drácula cuánto dura el efecto del sucedáneo de sangre?

¡Oh, no! ¡En eso no había pensado para nada!

—¿Toda una vida inmortal? —preguntó Max—. ¿Un mes? ¿Un día? ¿Dos horas?

Naturalmente, no sabía la respuesta. Así pues, le contesté confundida:

—Otro consejo que te irá bien en la vida, hijo mío: a nadie le gusta que lo alerten de cosas desagradables.

Para escapar de las ganas de apareamiento de Frank y pasar un tiempo con Ada, distribuí las habitaciones como sigue: Frank / Max, Jacqueline / Cheyenne y Ada / una humilde servidora. Fui con mi hija momia a una habitación equipada con váter autolimpiable, dos mantas carcelarias y un caduco televisor de tubo.

No obstante, me alegraba de poder estar a solas con Ada, aunque la pobre estuviera cansada y nerviosa. Así podría encontrar la primera de las tres llaves que necesitaba para salvar a mi familia.

—Qué bien que tengamos tiempo para estar juntas —le dije para animarla.

Me miró como si hubiera dicho: «Qué bien que las dos tengamos gastroenteritis».

—Quiero decir… que por fin podemos charlar un rato tranquilamente.

Casi se pudo oír a Ada pensando crispada: «Súuuuper».

—Una verdadera conversación madre-hija —proseguí de todos modos, contenta. No podía esperar que se abriera a mí enseguida.

—Si vuelves a hablarme de educación, me tiro por la ventana —contestó.

Ese tema me apetecía tan poco como a ella. Las conversaciones sobre educación que le había impuesto a Ada en los últimos años seguramente no se contaban entre los momentos estelares de la historia de la comunicación.

—No —la tranquilicé—, iba a preguntarte si querías alguna cosa.

—¿Además de dejar de ser una momia? —contestó.

—Me refería a alguna cosa de mí… como madre —le aclaré con dulzura.

Me escrutó con la mirada y, cuando le sonreí, me preguntó esperanzada:

—¿Va en serio?

—Sí. Totalmente en serio.

—Bueno —titubeó al principio—, antes que nada, estaría bien que no me gritaras tanto.

Me habría gustado contestarle «Gracias, igualmente», pero repliqué:

—A mí tampoco me divierte pasarme el día vociferando. Dejaré de hacerlo.

—¿Prometido? —preguntó, no muy convencida.

—Prometido. —Incluso lo corroboré levantando los dedos en señal de juramento.

Ada sonrió. Le encantaba lo que le había prometido. Por primera vez en mucho tiempo vi una sonrisa en su cara, y eso me hizo feliz.

—¿Eres feliz con tu trabajo en la librería? —me preguntó entonces de sopetón.

—¿Qué?

—¿Que si eres feliz de verdad con tu trabajo?

—¿Por… por qué lo preguntas?

—Bueno —se sinceró—, yo… estoy reflexionando sobre mi vida y sobre qué hacer con ella…, si algún día salimos de este rollo de los monstruos, claro.

Me sorprendió. Me había formulado una verdadera pregunta de hija a madre. Al parecer, funcionaba, estaba restableciendo el contacto con ella, y esta vez era mejor. Quizás recuperaría la llave de su corazón.

Pero ¿qué podía contestarle? Decidí probar con la sinceridad:

—No me siento muy feliz con la librería.

—Hum —contestó; al parecer, mi respuesta no le había servido de mucha ayuda.

—¿Y en qué piensas? —le pregunté con cautela.

—En esto y en aquello —contestó Ada.

—¿Todavía es poco preciso?

—Bueno, me gustaría encontrar algo que me llenara totalmente, pero…

—… no sabes qué.

Ada asintió con la cabeza.

—Todavía eres muy joven. Concéntrate en los estudios, y luego ya verás.

Las dos nos callamos un momento. Luego, Ada preguntó:

—¿Eso es todo?

—¿Cómo dices?

—Te pido un consejo para saber qué hacer con mi vida, ¿y me dices que me concentre en los estudios? ¿Nada más?

Tenía razón, eso quizás era demasiado pragmático.

—Bueno, cuando acabes el instituto —proseguí—, ya tratarás de encontrar alguna cosa que te guste…

En su cara de momia se veía que eso tampoco la ayudaba. Ella quería respuestas. Ahora. Ya. Pero yo no podía dárselas.

—Ten paciencia —le dije, sonriendo levemente.

—Estaba cantado —suspiró decepcionada.

—¿Qué estaba cantado? —pregunté.

—Da igual.

—Dímelo… —insistí.

—Estaba cantado que alguien que no ha encontrado nada que valga la pena en toda su vida no podía ayudarme.

No tendría que haber insistido.

Su comentario me hirió. Sobre todo porque yo había encontrado el trabajo de mis sueños, pero luego me había quedado embarazada de ella y había dejado el puesto por ella.

—A mí no me hables así —refunfuñé.

—Hablo como me da la gana —replicó Ada tranquilamente.

—¡NO LO HAGAS!

—Has dicho que no volverías a gritarme —dijo con acritud.

En eso tenía razón.

—Estaba cantado que no mantendrías tu promesa ni un minuto.

—Lo siento —dije, intentando suavizar la situación.

—Vale —replicó, pero me miró con aquella mirada despectiva que tanto me hería y al mismo tiempo me enfurecía. Siempre me transmitía la sensación de que era una madre penosa.

—¿En serio no hay nada que te parezca bien de mí? —le pregunté dolida.

Calló.

—Bueno, seguro que se te ocurren cuatro o cinco cosas, ¿no?

Sin respuesta.

—¿Dos y media? —intenté bromear a duras penas.

—Sabes llevar a la gente a situaciones de mierda.

Eso me tocó, porque era cierto en el caso de los monstruos. Pero no quería reaccionar con rabia y me dije en pensamientos: «No conseguirá hacerte rabiar».

—Y también eres bastante buena poniendo a la gente de los nervios.

«No conseguirá hacerte rabiar», me repetí como si fuera un mantra.

—Incluso eres muy buena estropeando mi vida como has estropeado la tuya.

Vale, lo consiguió.

—¡A mí también me gustaría tener una hija diferente! —refunfuñé a voz en grito—. Una hija que no lo suspenda todo, que no me grite, que colabore en las tareas de casa y que no me haga sentir que soy un auténtico monstruo.

—Si quieres una hija modélica, te la pintas —replicó Ada muy dolida.

Miré en los ojos negros que asomaban por detrás de las vendas y vi que en ellos brotaban las lágrimas. ¡Idiota de mí! En una situación tan crítica como aquélla, le había hecho aún más daño a mi hija. Ella a mí también, pero yo era la adulta y tendría que haberme controlado. Me habría abofeteado allí mismo, a ser posible con una máquina de abofetear inventada por Ungenio Tarconi y funcionando a la máxima potencia.

—Lo… lo siento, Snufi —dije con voz queda.

Ada calló, triste y herida. Luego encendió el pequeño televisor de tubo, sólo apto para la chatarra, y adoptó su postura patentada de «No le quitaré la vista de encima ni diré nada hasta que desaparezcas».

Me levanté de la cama y salí de la habitación. Triste. Ni siquiera ahora, cuando se trataba de preservar mi familia, encontraba la llave del corazón de mi hija.

Salí de la habitación sintiéndome una fracasada total en cuestiones educativas, y me topé con Max.

—¿Por qué no estás en tu habitación? —le pregunté perpleja.

Aunque fuera un hombre lobo, me preocupaba que rondara a esas horas por un hotel tan siniestro. A saber lo que podía encontrarse.

—Tenía que salir a hacer pipí —dijo.

—¿No hay lavabo en la habitación? —pregunté sorprendida.

—Soy un lobo —replicó Max—. Para mí, los lavabos son un problema logístico complicado.

No había caído en la cuenta.

—Lo he intentado en el que hay en el cuarto —continuó explicando—, pero he resbalado de la taza y he colisionado con el portarrollos de metal.

Me enseñó un pequeño rasguño que le sangraba por encima de uno de sus ojos marrones de lobo. La sangre no me atrajo lo más mínimo. Así pues, la pastilla seguía funcionando. Eso me alivió, y también me alegré de encontrar a Max justo después de la debacle con Ada: seguramente me costaría menos encontrar la llave de su corazón. Al fin y al cabo, nunca había discutido con él. Era más bien una persona silenciosa, demasiado tranquila.

—¿Y qué haces tú en el pasillo? —preguntó.

—He discutido con Ada —confesé.

—Estaba cantado —dijo molesto, ofendido de verdad, como si me hubiera enfadado con él y no con su hermana. Su conducta era un tanto extraña.

—¿Cómo estás? —intenté desviar la conversación hacia él.

—Eso a ti no te importa, a ti sólo te importa Ada —me espetó, y me dejó totalmente perpleja.

—Ejem, ¿de dónde sacas eso?

—¡Te gusta discutir con ella! —refunfuñó.

—Sí, claro —me eché a reír—, me gusta tanto como hacerme un empaste.

—Yo también sé —dijo—, ¿lo pruebo?

—No, gracias —contesté. A esas alturas, ya estaba del todo estupefacta.

¿Qué ejército de moscas le había picado?

—Tú… eres… eres un residuo de ectoplasma —intentó ofenderme. Con bastante poca gracia, pues su intelecto le ponía trabas. En tanto que Ada sabía maldecir como un marinero con gonorrea, Max parecía una ricura cuando ponía el grito en el cielo. Tuve que reprimirme para no sonreír, porque si le daba la sensación de que no me lo tomaba en serio, seguramente lo heriría.

—Eres… ¡eres un cromañón! —continuó intentándolo.

Me costaba de verdad no sonreír.

—Eres… eres… una vil… una vil… —balbuceó.

—¿Qué? —pregunté divertida, puesto que no se le ocurría nada y respiraba nervioso.

—… ¡vileza!

No pude evitarlo, se me escapó la risa.

—¡Yo no le veo la gracia! —me increpó furioso, y su voz de lobo casi se volvió chillona.

—Te quiero tantísimo —dije—, que no puedes molestarme con nada.

—¡Vaya si puedo! —contestó.

Cinco segundos después, tenía una pernera empapada de líquido caliente.

La última vez que Max se me había orinado encima había sido hacía diez años, cuando le cambiaba los pañales. Entonces aún fui capaz de reírme y amenacé al bebé en broma: «Cuando me presentes a tu primera novia, se lo contaré».

Pero mi hijo era ahora un hombre lobo, y aquello no había tenido tanta gracia. Max me miró triunfal y salió corriendo. Era evidente que tampoco había encontrado la llave de su corazón. ¿Qué había hecho mal para que mis hijos me odiaran tanto? A lo mejor era realmente una mala madre. A lo mejor, pensé con tristeza, a lo mejor estarían mejor si me hubiera ido con Drácula.

Y yo también.

En medio de mis tristes pensamientos, oí decir:

—¿Efma?

Me volví y ahí estaba Frank, en la puerta de su habitación. Sonreía afablemente. Bueno, tan afablemente como puede sonreír el monstruo de Frankenstein. Me acarició la mejilla cariñosamente. Bueno, tan cariñosamente como puede acariciar el monstruo de Frankenstein: pareció un cachete. Luego hizo un gesto torpe con la mano pidiéndome que entrara en su habitación. Dudé un poco, pero repitió mis palabras de antes, con voz de carraca:

—No pfolfo.

Sonreí con satisfacción y entré con él. Quizás podría encontrar al menos la tercera llave, la de su corazón. Nos sentamos sobre la cama, que se encorvó tanto con el peso de Frank que casi tocamos al suelo. Después de un breve silencio, le pregunté si recordaba la vida antes de la transformación.

Frank se concentró en la búsqueda de una respuesta. Casi podía verse cómo se movían lentamente las ruedas dentadas del engranaje mal engrasado de su cerebro. Al final de un proceso mental muy, pero que muy lento, contestó:

—Un pfofco.

Bueno, eso era mejor que nada.

Estuvimos callados un rato más, luego hice acopio de valor y le pregunté:

—¿Todavía sientes algo por mí?

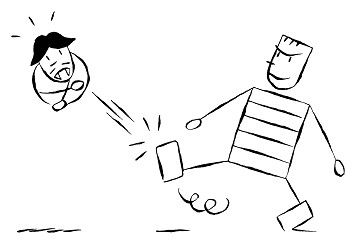

En vez de gruñir algo, cogió el bloc de dibujo que se había llevado de la furgoneta, y dibujó. Cuando acabó el primer dibujo, me lo enseñó:

Me conmovió. Era una monada. Y Frank también lo era en aquel momento.

—¿Qué habrías hecho si Drácula y yo realmente…? —No completé la pregunta, pero estaba claro a qué me refería.

Frank volvió a coger el bloc y se puso a garabatear alterado:

Al ver el dibujo, me eché a reír a carcajadas. Me sentó bien. Era la primera vez que me reía desde que nos habían transformado en monstruos.

—¿Y qué me habrías hecho a mí? —pregunté.

La respuesta llegó en el acto:

Me eché a reír de nuevo. Fue fantástico reír tanto. Liberador. Y estuvo bien que quien lo provocara fuera mi propio esposo.

Agradecida, le di un beso en el tornillo de la mejilla. Sabía a metal oxidado. Su rostro gris enrojeció con el beso. Fue maravilloso, pues eso significaba que no tenía que encontrar la llave de su corazón, ya la tenía. Así pues, no había perdido del todo a mi familia.