—Estoy viendo a Rüdiger —suspiró excitada Anna—. Pero está tumbado y tiene los ojos cerrados. ¿Crees que se habrá desmayado?

—¿Desmayado? —repitió Anton—. Me imagino que será uno de esos ejercicios de relajación.

—¿Cómo que te lo imaginas? ¡Yo creía que tú sabías lo que está haciendo ahí Rüdiger!

—No —dijo Anton riéndose irónicamente—. El señor Schwartenfeger me tapa la vista con sus anchas espaldas.

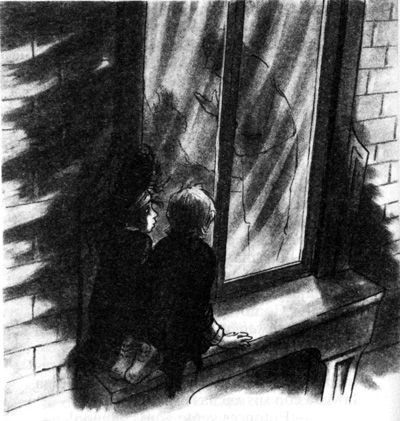

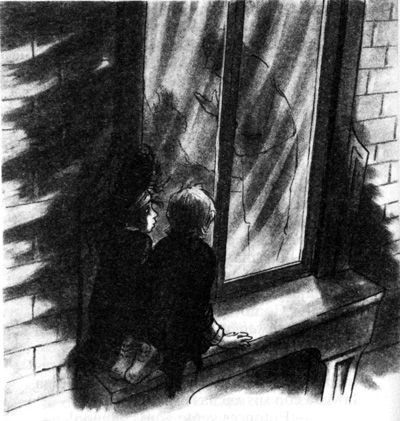

—¡Entonces vente aquí conmigo!

—¿No es demasiado estrecho para los dos?

—¿Demasiado estrecho? —dijo Anna sonriendo—. ¡Contigo para mí nunca será nada lo suficientemente estrecho!

—Si tú lo dices… —dijo tímidamente Anton pasándose a donde ella estaba.

Anton pudo advertir entonces, debajo del perfume de rosas de Anna —«Muftí Amor Eterno»—, el ligero olor a moho que ella despedía.

Nunca lo suficientemente estrecho… Aunque Anna fuera la chica más simpática que él había conocido jamás, seguía siendo un vampiro, y su deseo de mayor cercanía y proximidad seguramente nunca se vería satisfecho.

Como si Anna le hubiera adivinado el pensamiento, le miró y le sonrió tiernamente. Anton desvió enseguida la mirada.

Vio la silla de relajación, en la que, al parecer, el vampiro estaba completamente relajado y muy estirado.

—¿No es inquietante? —dijo en voz baja Anna—. ¡Hay que ver cuántas cosas podía hacerle el psicólogo ése! Y Rüdiger está indefenso…

—Pero el señor Schwartenfeger sólo quiere poner en práctica su programa con Rüdiger —intentó tranquilizarla Anton—. En principio a él no le interesan para nada los vampiros. Sólo quería conoceros porque vosotros tenéis ese miedo tan fuerte a los rayos de sol, esa fobia al sol. El señor Schwartenfeger nunca le haría nada a Rüdiger… Y a ti, naturalmente, tampoco.

—¿Tú crees? —preguntó insegura Anna.

—¡Sí! —le aseguró Anton… aunque él tampoco se sentía muy bien del todo al ver así al pequeño vampiro a través del cristal…, ¡sin tener la posibilidad de hacer algo en caso de que la cosa se pusiera seria!

¡Por otra parte, había sido decisión del propio Rüdiger excluir a Anton de las sesiones!

—¿Y para qué va a ser bueno estar tendido? —preguntó Anna—. ¡Si Rüdiger ha estado todo el día en el ataúd!…

—Probablemente el señor Schwartenfeger esté hablando con él —dijo Anton—. O quizá le esté leyendo algo en alto.

—¿Le lee en alto? ¿Y eso ayuda?

—¡Quizá sea una historia sobre el sol!

—¿Sobre el sol? —se rió burlona Anna—. Si así fuera, te garantizo que Rüdiger no estaría ahí tumbado tan tranquilo.

—¡O quizá sí! —repuso Anton—. Eso es precisamente lo más especial del entrenamiento. Poco a poco te hace enfrentarte a cosas que te dan miedo. Pero como estás muy relajado, de repente ya no te dan miedo.

—Ah, vaya…

Anna inspiró y expiró un par de veces de tal modo que se la oyó hacerlo.

—¿Y qué pasa ahora? —preguntó ella.

El señor Schwartenfeger se había levantado de su silla giratoria. Con un gesto autoritario le tendió la banda amarilla para la frente y los calcetines amarillos al pequeño vampiro, que había vuelto a abrir los ojos.

—Me parece que Rüdiger tiene que ponerse guapo —respondió Anton.

—¿Ponerse guapo?

—¡Sí!

Justo en ese momento el vampiro se estaba metiendo la banda por sus salvajes greñas. Y lo hacía poniendo unas muecas terribles. Pero, con absoluta decisión, se caló aún más la banda en la frente, remetiéndose un par de mechones por debajo.

—¡Iiiih! —exclamó despectiva Anna—. Un vampiro no debería llevar prendas amarillas.

—Pero si es por la fobia al sol… —dijo Anton, dándole la razón en secreto: con la piel blanca como la leche del pequeño vampiro y con sus oscuras ojeras, la banda amarilla le quedaba realmente repulsiva… ¡Todo lo contrario que la cinta roja oscura que llevaba Anna!

—¿Tú crees que yo también tendré que llevar una banda amarilla como ésa si hago la terapia? —preguntó Anna.

Anton asintió… esforzándose mucho por no reírse, pues el pequeño vampiro había empezado a quitarse ropa: primero los extraños zapatos de tela negros… y luego su par de leotardos de lana; o no: los dos pares de leotardos, pues parecía que llevaba dos.

—¡No mires! —dijo entonces Anna.

—¿Por qué no? —preguntó sorprendido Anton.

—¡Porque no quiero que veas con qué cosas tan miserables tenemos que ir por ahí! —declaró ella.

—Pero si ni siquiera pienso en ello… —repuso Anton—. Es sólo por la terapia… y porque tengo que saber cómo sigue el programa.

—¡A pesar de eso! —contestó Anna—. Ya te diré yo cuándo puedes volver a mirar.

Anton volvió la cabeza. Mientras desviaba la vista hacia la calle se imaginó el olor que soltarían los pies de Rüdiger y sus antiquísimos y agujereados leotardos.

«¡Menos mal que están por medio esos gruesos cristales!», pensó. Los cristales amortiguaban los ruidos… ¡y los olores!

—¡Bueno, ya puedes mirar! —oyó que decía la voz de Anna.

Anton se dio la vuelta… y le faltó un pelo para pegar un grito: el pequeño vampiro estaba tendido en la silla de relajación con sus terriblemente blancas piernas desnudas. Los pies los tenía metidos en los calcetines amarillos de lana, que eran, por lo menos, de una talla mayor.

Y encima la banda amarilla en la frente… Una visión que le hacía estremecerse a Anton y, al mismo tiempo, le provocaba risa.

—¡Y a eso le llamas tú ponerse guapo! —dijo Anna.

—Pero funciona —repuso Anton—. ¡Rüdiger tiene cara de estar muy satisfecho!