Capítulo 35

Capítulo 35

En la biblioteca, Deceso le entregó un trozo de papel:

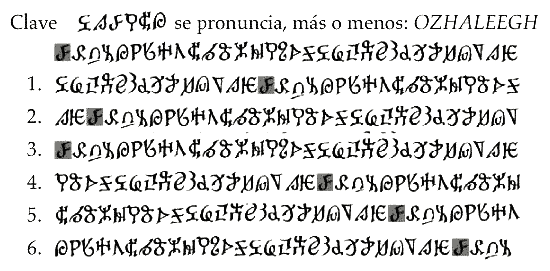

—La clave es ozahaleegh —dijo Bitterblue, aunque le costó pronunciar la palabra extraña.

—Sí, majestad.

—¿Y qué significa?

—Significa monstruo, majestad, o bestia. Aberración, mutante.

—Como él —susurró Bitterblue.

—Sí, majestad. Como él.

—La línea superior es el alfabeto normal —dedujo Bitterblue—. Los seis alfabetos cifrados subsecuentes empiezan en la primera casilla con cada uno de los seis símbolos que componen la palabra ozahaleegh.

—Sí.

—Para descifrar la primera letra de la primera palabra de un texto utilizamos el alfabeto número uno. Para la segunda letra, el alfabeto número dos, y así sucesivamente. Para la séptima letra, volvemos al alfabeto número uno.

—Sí, majestad. Lo entendéis perfectamente.

—¿No es un poco complicado para escribir un diario, Deceso? Yo utilizo una técnica de codificación similar en mis cartas con el rey Ror, pero son cartas breves y como mucho escribo una o dos al mes.

—Escribirlo no habría sido en exceso difícil, majestad, pero sí habría resultado un terrible enredo intentar volver a leerlo. Parece un poco extremado, sobre todo si se tiene en cuenta que aquí nadie más hablaba el idioma valense.

—Él lo exageraba todo —comentó Bitterblue.

—Mire, tomemos por ejemplo la primera frase de este libro —propuso el bibliotecario, que acercó el libro y copió la primera línea:

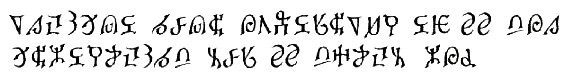

—Descifrada se leería…

Los dos, Deceso y Bitterblue, garabatearon en el papel secante del bibliotecario durante un rato y después compararon los resultados descifrados:

—¿Son palabras de verdad esos símbolos? —preguntó Bitterblue.

—Yah weensah kahlah ahfrohsahsheen ohng khoho nayzh yah hahntaylayn dahs khoh neetayt hoht —leyó en voz alta Deceso—. Sí, majestad. En común significa… —Apretó los labios con gesto pensativo—. «The winter…».

—No —le interrumpió Bitterblue—. Dime lo que significa en nuestro idioma, Deceso —pidió.

—De acuerdo, majestad. Significa: «La fiesta invernal se aproxima y no tenemos las velas que necesitamos». He tenido que hacer algunas suposiciones respecto a las terminaciones verbales, majestad, y la estructura de las frases en su idioma difiere de la nuestra, pero creo que esa traducción es correcta.

Pasando los dedos por los garabatos descifrados, Bitterblue susurró las extrañas palabras valenses. En alguna que otra sílaba, el sonido tenía cierto parecido con los de su propio idioma, pero había que ponerle mucha imaginación: yah weensah kahlah, la fiesta invernal.

—A fin de memorizar tantísimo contenido, majestad, tendré que descifrar el texto al mismo tiempo que lo leo. Mientras lo hago, también podría aprovechar para completar la traducción a nuestro idioma, a fin de que tenga usted algo que examinar.

—Confío en que los treinta y cinco libros no traten sobre las existencias de suministros y el abastecimiento para fiestas.

—Me pasaré la tarde traduciendo, majestad, y le traeré los resultados —prometió Deceso.

Entró en la sala de estar esa noche mientras ella tomaba una cena tardía con Helda, Giddon y Bann.

—¿Te encuentras bien, Deceso? —le preguntó Bitterblue, porque el aspecto del bibliotecario era… En fin, volvía a parecer un viejo infeliz, sin el brillo de triunfo que tenía en los ojos horas antes.

Deceso le tendió un pequeño fajo de papeles envueltos en cuero.

—Se lo dejo aquí, majestad —dijo con gravedad.

—Oh. —Bitterblue comprendió—. Entonces, ¿no son suministros para fiestas?

—No, majestad.

—Deceso, lo siento. Sabes que no tienes que hacer esto.

—Sí he de hacerlo, majestad —la contradijo, dispuesto a dar media vuelta para marcharse—. Y usted también.

Instantes después, las puertas exteriores se cerraban tras él. Mirando la envoltura de piel que tenía en las manos, Bitterblue deseó que el bibliotecario no se hubiese ido tan pronto.

En fin, nada se acabaría nunca si esas hojas le daban tanto miedo que no empezaba a leerlas. Tiró de la cinta, apartó la cubierta a un lado, y leyó la línea de introducción.

Las niñas pequeñas son aún más perfectas cuando sangran.

Bitterblue cerró de golpe la cubierta de piel. Se quedó sentada, en silencio, durante unos segundos. Después, alzando los ojos, miró a sus amigos de uno en uno.

—¿Querrán quedarse conmigo mientras leo esto, por favor? —preguntó.

—Sí, por supuesto —respondieron.

Recogiendo las páginas, Bitterblue se dirigió hacia el sofá, se sentó y se puso a leer.

Las niñas pequeñas son aún más perfectas cuando sangran. Eso es un gran consuelo para mí cuando mis otros experimentos salen mal.

Estoy intentando determinar si las gracias radican en los ojos. Tengo luchadores y mentalistas, y es una simple cuestión de intercambiarles los ojos para después comprobar si sus gracias han cambiado. Pero siguen muriendo. Y los mentalistas resultan tan problemáticos, saben tan a menudo lo que está ocurriendo que tengo que amordazarlos para impedir que difundan su conocimiento a los demás. Las graceling luchadoras no abundan, y me enfurece tener que desperdiciarlas así. Mis sanadores dicen que es por la pérdida de sangre. Sugieren no someter a una persona a tantos experimentos simultáneos. Mas, decidme: cuando una mujer yace en una mesa en toda su perfección, ¿cómo no voy a experimentar?

A veces tengo la sensación de que lo hago todo mal. No estoy convirtiendo este reino en lo que sé que puede ser.

Si al menos permitieran que cristalizara mi arte, entonces no tendría estas jaquecas tan fuertes que parece que la cabeza me va a estallar. Lo único que quiero es rodearme de las cosas bellas que he perdido, pero a mis artistas no se los puede controlar como a los demás. Les digo que lo quieren hacer y la mitad de ellos pierden por completo su talento, me entregan trabajos que son basura y se muestran orgullosos y vacíos, convencidos de haber creado una obra maestra. La otra mitad son incapaces de trabajar ni poco ni mucho, se vuelven locos y dejan de serme útiles. Y luego están unos pocos, esos, los dos que realizan al pie de la letra lo que les mando, pero imbuidos de cierta genialidad, cierta verdad terrible, de forma que el resultado es más hermoso que lo que yo pedía o imaginaba. Y eso me rebaja. Gadd creó un tapiz de monstruos matando a un hombre, y juro que el hombre de esa escena del tapiz soy yo. Gadd dice que no, pero sé lo que siento cuando lo contemplo. ¿Cómo lo ha hecho? Belagavia es de por sí todo un mundo de problemas; no admite instrucciones en absoluto. Le dije que hiciera una escultura de mi bella de fuego y empezó bien, pero después la convirtió en una escultura de Cinérea en la que esta tiene fuerza y sentimiento en demasía. Hizo una escultura de mi hija y, cuando me mira, estoy convencido de que me compadece. No deja de esculpir esas transformaciones exasperantes. Sus obras ridiculizan mi pequeñez. Pero son tan hermosas que no puedo apartar la vista.

Ha empezado un nuevo año. Me plantearé matar a Gadd este año. Un año nuevo es tiempo de reflexión y, en realidad, lo que pido es algo tan sencillo… Pero aún no puedo matar a Belagavia. Hay algo en su mente que deseo, y mis experimentos demuestran que la mente no puede vivir sin cuerpo. Me miente respecto a algo. Lo sé. De algún modo ha encontrado la fuerza necesaria para mentirme; y, hasta que no sepa la naturaleza de esa mentira, no debo acabar con ella.

Mis artistas me causan más problemas de lo que valen.

Que la grandeza requiere sufrimiento ha sido una lección difícil de aprender.

En el patio hay hombres que cuelgan lámparas de la estructura de los tejados para preparar la fiesta invernal. Es tal la estupidez de esos trabajadores teniéndome a mí en sus mentes que resulta insufrible. Tres de ellos se precipitaron al patio porque casi no habían asegurado los extremos de las escalas de cuerda. Murieron dos. El otro está en el hospital y vivirá durante un tiempo, creo. Quizá, si aún tiene movilidad, podría incluirlo en los experimentos con los demás.

Eso era todo lo que Deceso le había entregado. Había hecho un trabajo bien presentado, con una línea en valense y, justo debajo, la traducción para que ella tuviera ambas a la vista y, quizás, empezar a aprender algo del vocabulario valense.

En la mesa, Bann y Helda conversaban en voz baja del problema de las facciones en Elestia, nobles contra ciudadanos… con alguna interjección de Giddon, que se entretenía en echar agua, gota a gota, en un vaso lleno a rebosar para ver qué gota era la que provocaba que el agua se derramara por el borde. Al otro lado de la mesa, Bann lanzó una habichuela, que fue a caer limpiamente en el vaso de Giddon y causó que se derramara.

—¡No puedo creer que hayas hecho eso! —exclamó Giddon—. Bruto.

—Ustedes dos son los niños más grandes que he visto en mi vida —los reconvino Helda.

—Yo hacía un experimento científico —se defendió Giddon—. Él lanzó la habichuela.

—Yo investigaba el impacto de una habichuela en el agua —argumentó Bann.

—¡Cómo va a ser eso una investigación! —protestó Giddon.

—Tal vez haga la prueba del impacto de una habichuela en la pechera de tu bonita camisa blanca —sugirió Bann mientras hacía un movimiento amenazador con otra habichuela.

Entonces los dos se dieron cuenta de que Bitterblue los estaba observando. Volvieron las caras sonrientes hacia ella, todo lo cual fue como un baño de infantil majadería que le quitó de encima la sensación de pánico, suciedad y repulsión que le había dejado la lectura del escrito de Leck.

—¿Hasta qué punto ha sido malo? —pregunto Giddon.

—Están de buen humor y no quiero estropearles el momento.

Sus palabras se ganaron una mirada de amable reproche por parte de Giddon. Así pues, hizo lo que en ese momento más deseaba hacer: le tendió las páginas para que las recogiera. Él se acercó para sentarse en el sofá a su lado, y luego lo leyó todo. Bann y Helda, que acercaron las sillas para sentarse cerca, lo leyeron a continuación. Nadie parecía estar dispuesto a hablar.

—Bueno —rompió el silencio Bitterblue—. En cualquier caso, eso no me explica por qué la gente de mi burgo está asesinando a los buscadores de la verdad.

—No —convino Helda con voz severa.

—Este libro empieza al iniciarse un nuevo año —dijo Bitterblue—, lo que respalda la teoría de Zaf de que cada libro narra cronológicamente un año de su reinado.

—¿Está Deceso descodificándolos por orden o al azar, majestad? —le preguntó Bann—. Si Belagavia estaba realizando estatuas de usted y de la reina Cinérea, entonces Leck ya estaba casado, usted ya había nacido y este es un libro de una época tardía de su reinado.

—Ignoro si están rotulados de algún modo que facilite la tarea de ponerlos por orden.

—Quizá resulte menos perturbador leerlos sin tener que advertir la progresión de los malos tratos —sugirió Giddon en voz baja—. ¿Cuál cree que sería el secreto de Belagavia?

—Ni idea —contestó Bitterblue—. ¿Tal vez dónde tenía escondida a Hava? Parece que sentía un especial interés por los graceling y por las niñas.

—Me temo que esto va a ser tan horrible para usted como los bordados, majestad —comentó Helda.

Bitterblue tampoco tenía contestación a eso. A su lado, Giddon se sentó con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados.

—¿Cuándo fue la última vez que salió del recinto del castillo, majestad? —le preguntó a Bitterblue.

—Creo que la noche que esa desdichada me rompió el brazo —contestó, haciendo memoria.

Sí, no se equivocaba. Dos meses; se sintió un poco deprimida al pensarlo.

—Hay una zona preparada para trineos en la falda de la colina que sube hasta los bastiones de la parte occidental de la muralla —comentó Giddon—. ¿Lo sabía?

—¿Zona para trineos? ¿De qué habla?

—Hay una buena nieve polvo, majestad. —Giddon se sentó erguido—. La gente ha estado lanzándose en trineo. Ahora no habrá nadie allí. Supongo que habrá luz suficiente. ¿En su temor a las alturas entra lanzarse en trineo?

—¿Y cómo quiere que lo sepa? ¡Nunca lo he hecho!

—Arriba, Bann —dijo Giddon al mismo tiempo que le golpeaba el brazo.

—No pienso ir a lanzarme en trineo por una ladera a las once de la noche —respondió Bann en un tono que no admitía discusiones.

—Oh, ya lo creo que sí —intervino Helda con vehemencia.

—Helda, no es que no quiera la compañía de Bann aun siendo contra su voluntad, pero, si, como parece implicar con sus palabras, no es decente que la reina salga a deslizarse en trineo con un hombre soltero en mitad de la noche, entonces, ¿qué decencia hay en que baje en trineo con dos?

—La habrá, porque yo también voy —anunció el ama de llaves—. Y si he de soportar risas y jolgorios nocturnos a altas horas de la noche con una temperatura heladora por el bien de la decencia, entonces Bann habrá de sobrellevarlo conmigo, a mi lado.

Así fue como Bitterblue descubrió que bajar en trineo por la nieve durante la noche, con guardias perplejos asomados por encima de la muralla y sobre el profundo silencio de la tierra, era algo mágico que dejaba sin aliento y conducía a risas a mansalva.

A la noche siguiente, mientras Bitterblue cenaba de nuevo con sus amigos, Hava entró a hurtadillas.

—Disculpe, majestad —dijo, jadeante—. Esa tal Raposa acaba de entrar en la galería de arte a través del pasadizo secreto que hay detrás del tapiz. Me escondí, majestad, y la seguí a la sala de esculturas. Intentó levantar una de las esculturas de mi madre con sus propias manos, majestad. No lo consiguió, por supuesto, y, cuando se marchó de la galería, la seguí. Casi llegó a los aposentos de su majestad y después bajó por la escalera hasta el laberinto. He venido corriendo aquí.

Bitterblue se alzó de la mesa con brusquedad.

—¿Quieres decir que está ahora en el laberinto?

—Sí, majestad.

Bitterblue corrió a buscar las llaves.

—Hava —dijo cuando regresó de camino a la puerta oculta—, entra y baja en silencio allí, ¿quieres? Deprisa. Ocúltate. Comprueba si entra. No interfieras, solo obsérvala, ¿de acuerdo? A ver si descubres qué se trae entre manos. Y nosotros cenaremos y hablaremos de cosas intrascendentes —instruyó a sus amigos—. Charlaremos del tiempo y nos interesaremos por la salud de los otros.

—Lo peor de todo es que ya no creo que sea seguro para el Consejo confiar en Ornik —comentó Bann, serio, una vez que Hava se hubo ido—. Ornik tiene que ver con ella.

—Puede que eso sea lo peor para vosotros —respondió Bitterblue—. Lo peor para mí es que está enterada de lo de Zaf y la corona, y lo sabe desde el principio. Es posible que sepa incluso lo de los bordados cifrados de mi madre, y también el criptograma de mi padre.

—Necesitamos cuerdas trampa, ¿sabe? —propuso Bann—. Algo para todas las escaleras secretas, incluida por la que Hava acaba de bajar, para que nos alerten de si hay alguien espiando. Veré qué se me ocurre.

—¿Sí? En fin, todavía está nevando —cambió de tema Giddon, siguiendo las órdenes de Bitterblue de hablar de banalidades—. ¿Has hecho algún progreso con la infusión para náuseas desde que Raffin se marchó, Bann?

—Sigue tan nauseabunda como siempre —respondió Bann.

Un rato después, Hava llamó con los nudillos en la puerta de dentro. Bitterblue la dejó entrar y la joven informó que, en efecto, Raposa había entrado en los aposentos de Leck.

—Tiene ganzúas nuevas, majestad. Se acercó a la escultura de la niña, la más pequeña de la habitación, e intentó levantarla. Consiguió moverla, aunque, por supuesto, no logró alzarla del todo. Entonces la soltó y se la quedó mirando durante un tiempo. Estaba pensando algo, majestad. Después se puso a fisgonear por el cuarto de baño y el vestidor, y a continuación subió corriendo la escalera y pegó la oreja a la puerta de su sala de estar. Por último, bajó y salió de la habitación.

—¿Es una ladrona o una espía o ambas cosas? —dijo Bitterblue—. Si es espía, ¿para quién trabaja? Helda, se dio la orden de que alguien la siguiera, ¿verdad?

—Sí, majestad. Pero pierde a su perseguidor todas las noches en los muelles mercantiles. Corre por ellos hacia el Puente Invernal, y luego repta por debajo. El perseguidor no se atreve a seguirla por debajo de los muelles, majestad, por miedo a que lo sorprendan con ella allí abajo.

—Yo la seguiré, majestad —se ofreció Hava—. Déjeme que la siga. Puedo meterme por debajo de los muelles sin que me vean.

—Parece peligroso, Hava —argumentó Bitterblue—. Debajo de los muelles hace frío y hay mucha humedad. ¡Estamos en diciembre!

—Pero puedo hacerlo, majestad —insistió Hava—. Nadie es capaz de ocultarse como yo. Por favor. Puso las manos en todas las esculturas de mi madre.

—Sí —dijo Bitterblue, que recordó esas mismas manos en los bordados de Cinérea—. Sí, de acuerdo, Hava, pero ten mucho cuidado, por favor.

Lo único que quiero es un lugar apacible de arte, arquitectura y medicina, pero las orillas de mi control se deshilachan. Hay demasiada gente y estoy exhausto. En la ciudad, la resistencia nunca cesa. Cada vez que capturo a un mentalista, surge otro. Es mucho, demasiado, lo que hay que borrar, y es demasiado lo que hay que crear. Quizá los techos de cristal me complacen, pero los puentes no son lo bastante grandes. Estoy seguro de que eran mayores los que salvaban el río Alígero, en los Vals. El Alígero es más regio que mi río. Odio mi río por ello.

He tenido que matar al jardinero. Siempre creaba monstruos para el patio, siempre los hacía como se lo ordenaba; tienen aspecto de estar vivos pero, después de todo, no lo están, ¿verdad? No son reales. Ya puesto, maté también a Gadd. ¿Lo habré matado demasiado pronto? Sus tapices son demasiado tristes y tampoco son reales, ni siquiera están hechos con piel de monstruo. No consigo hacerla como es debido. No consigo que sea perfecta, y detesto mis tentativas. Odio este criptograma. Es necesario, y tendría que parecerme fabuloso, pero empieza a darme dolor de cabeza. Mi hospital también me provoca jaquecas. Hay demasiada gente. Me cansa decidir qué han de pensar y sentir y hacer.

Debería ceñirme al trabajo con mis animales en sus jaulas. Su incapacidad para hablar los protege. Cuando les hago cortes, chillan porque no les puedo explicar que eso no duele. Saben siempre, siempre, lo que les hago. En su terror hay pureza, y para mí es un alivio inmenso. Es agradable estar a solas con ellos.

Hay pureza en contar los cuchillos. A veces también la hay en el hospital, cuando dejo que los pacientes sientan el dolor. Algunos lanzan unos gritos tan exquisitos… Casi suenan como si fuera la propia sangre la que grita. La humedad y el techo arqueado en forma de bóveda contribuyen a crear esa acústica. Las paredes brillan negras. Pero entonces los gritos perturban a los otros. La niebla empieza a despejarse en su mente y comienzan a captar lo que oyen y a ser conscientes de lo que hacen. Entonces tengo que castigarlos, atemorizarlos, avergonzarlos, hacer que me tengan pavor y que me necesiten hasta que todos ellos han olvidado, y conseguir eso supone mucho más trabajo que mantenerlos siempre ajenos a lo que pasa.

Están esos pocos, tan escasos, que reservo para mí y a los que no trato en el hospital. Siempre los ha habido. Belagavia es una de ellos, y Cinérea, otra. No dejo que nadie lo vea; a menos que obligue a alguien a observar, como castigo. Para Thiel es un correctivo verme con Cinérea. No le dejo que la toque, y a veces le corto a él. En esos momentos, cuando es una sesión privada en mis aposentos, lejos de los demás, y tengo los cuchillos en las manos, la perfección vuelve durante un instante. Y solo por un instante, la paz. Mis lecciones con mi hija serán así. Será perfecto con ella.

¿Será posible que Belagavia me haya estado mintiendo durante ocho años?

Bitterblue empezó a pasar las traducciones a sus amigos antes para que las leyeran y que le advirtieran respecto a las menciones sobre su madre o sobre sí misma. Todas las noches, Deceso le entregaba páginas nuevas. Algunas veces Bitterblue no se sentía con fuerzas para leerlas todas. Esas noches le pedía a Giddon que se las resumiera, cosa que él hacía en voz baja, sentado a su lado en el sofá. Elegía a Giddon para esa tarea porque Helda y Bann no quisieron comprometerse a leerlas sin saltarse los peores fragmentos, a diferencia de Giddon. Y él hablaba con un tono sosegado y quedo, como si pensara que así aminoraría el impacto de las palabras. No lo hacía, a decir verdad, aunque, si hubiese hablado en voz más alta, Bitterblue estaba de acuerdo en que habría sido peor. Escuchaba sentada, rodeándose con los brazos, temblorosa.

Quien la preocupaba era Deceso, que veía lo que estaba escrito el primero, sin nada ni nadie que atenuara el impacto emocional, que trabajaba con esas páginas horas y horas a diario.

—Quizás, hasta cierto punto, nos basta saber que era un hombre brutal que cometía atrocidades —le dijo al bibliotecario, sin acabar de creer que tales palabras salieran de su boca—. Tal vez es mejor no entrar en detalles.

—Pero es historia, majestad —arguyó Deceso.

—Opino que no —lo contradijo—. En realidad, aún no es historia de verdad. Dentro de un siglo lo será. Ahora son crónicas contemporáneas.

—Conocer nuestra historia contemporánea es incluso más importante para nosotros que saber la historia del pasado, majestad. ¿Su intención no es hallar respuestas en estos libros para asuntos actuales?

—Sí —admitió con un suspiro—. Sí. ¿De verdad puedes soportar leerlo?

—Majestad. —Deceso dejó la pluma y la miró con fijeza a los ojos—. Lo viví desde fuera durante treinta y cinco años. Treinta y cinco años en los que intenté averiguar qué hacía y por qué. Para mí, esto llena lagunas.

A Bitterblue le estaba creando vacíos; vacíos en su capacidad de sentir. Vacíos enormes, inconmensurables, donde a veces existía algo que ella era incapaz de determinar, porque precisarlo haría que supiera demasiado o la convencería de que se estaba volviendo loca. Cuando ahora se quedaba en las oficinas de abajo y observaba el ajetreo de escribientes y guardias de mirada vacía, o a Darby, Thiel y Rood, comprendía aquello que Runnemood había dicho una vez, cuando ella los presionó demasiado con exigencias: ¿Valía la pena perder la razón por descubrir la verdad?

—No quiero seguir haciendo esto —le dijo Bitterblue a Giddon una noche, todavía sacudida por los temblores—. Tiene usted una hermosa voz, ¿lo sabe? Si seguimos con esta rutina, su voz acabará perdiendo el encanto para mí. O leo yo lo que escribió Leck o dejo que me lo lea alguien que no sea amigo mío.

—Yo lo hago porque soy su amigo, majestad —respondió él, vacilante.

—Lo sé. Pero lo detesto. Y usted también, lo sé. No me gusta que estemos desarrollando una rutina nocturna de hacer juntos algo detestable.

—Pues no estoy conforme con que lo haga usted sola —reiteró Giddon con tenacidad.

—En ese caso, es una suerte que no necesite su permiso.

—Dese un descanso de esto, majestad —sugirió Bann, que se acercó al sofá y se sentó junto a ella, al otro lado—. Por favor. Lea un buen montón de páginas una vez a la semana, en lugar de pequeños fragmentos angustiosos cada noche. Seguiremos leyéndolos con usted.

Parecía una idea prometedora… Hasta que pasó la semana y llegó el día de leer las páginas traducidas que se habían amontonado durante siete días. Después de dos páginas, Bitterblue se sintió incapaz de continuar.

—Pare —dijo Giddon—. Deje de leer. La está haciendo enfermar.

—Creo que prefería víctimas femeninas porque, además de otros experimentos descabellados que las obligaba a soportar, también las sometía a otros relacionados con la gestación y los bebés —dijo Bitterblue.

—Esto no debería leerlo usted —manifestó Giddon—. Es para que lo lea una persona que no haya sido parte de esta historia, y que después le diga las cosas que una reina necesita saber. Deceso puede hacerlo mientras lo traduce.

—Creo que las violaba a todas en su hospital —musitó Bitterblue, sola, helada, sin oír nada—. Creo que violó a mi madre.

Giddon le quitó las páginas de las manos de un tirón y las lanzó al otro lado de la habitación. Con un brinco de sobresalto ante lo inesperado de esa acción, Bitterblue lo vio con claridad, como no lo había visto antes, lo vio erguido ante ella, el gesto de la boca duro, los ojos centelleantes, y comprendió que estaba furioso. La vista se le enfocó y la habitación cobró solidez a su alrededor. Oyó crepitar el fuego, oyó el silencio de Bann y de Helda, que, sentados a la mesa, observaban en tensión, entristecidos. La habitación olía como a lumbre en el campo. Se arrebujó en una manta. No estaba sola.

—Llámeme por mi nombre —le pidió en voz queda a Giddon.

—Bitterblue —musitó él, en el mismo tono quedo—. Se lo suplico. Por favor, deje de leer esos desvaríos psicóticos de su padre. Le están haciendo mucho daño.

Bitterblue miró hacia la mesa otra vez, donde Bann y Helda los observaban con serenidad.

—No está comiendo suficiente, majestad —comentó Helda—. Ha perdido el apetito y, si se me permite decirlo, a lord Giddon le ocurre igual.

—¿Qué? Giddon, ¿por qué no me lo dijo?

—También me ha pedido remedios para el dolor de cabeza —dijo Bann.

—Parad vosotros dos —exigió Giddon, enfadado—. Majestad, ha estado yendo de aquí para allá con esa horrible expresión en los ojos de quien se siente atrapado. Se encoge por lo más mínimo.

—Ahora lo entiendo. Ahora los comprendo a todos. Y los he estado presionando. Los he estado forzando a recordar.

—No es culpa suya —dijo Giddon—. Una reina necesita gente a su alrededor que no tenga miedo de sus necesarias preguntas.

—No sé qué hacer —reconoció Bitterblue—. No sé qué hacer.

—Tiene que plantearse unos criterios selectivos por los que Deceso deberá guiarse para continuar. Los hechos concretos que necesita saber ahora a fin de abordar las necesidades inmediatas de su reino, y solo esos hechos.

—¿Me ayudarán todos?

—Por supuesto que sí.

—Ya hemos esbozado como deberían ser esos criterios —manifestó Helda a la par que subrayaba sus palabras con un enérgico cabeceo.

Por su parte, Giddon se dejó caer en el sofá, aliviado.

Resultó ser un proceso que conllevó bastante argumentación por la diferencia de opiniones, lo cual fue reconfortante para Bitterblue porque era lógico y volvió a hacer del mundo que la rodeaba algo sólido. Después, se dirigieron a la biblioteca a buscar a Deceso. La nevada invernal proseguía, silenciosa, lenta, interminable. En el patio mayor, Bitterblue echó la cabeza hacia atrás para mirar los techos de cristal. La nieve caía. Empezó a sentir un ligero asomo de pesar. Los márgenes de la pena; una pena demasiado grande para poder aceptarla toda, de golpe, en ese momento.

Imaginaría que se hallaba allá arriba, en el cielo, por encima de las nubes y la nieve, contemplando Monmar como hacían la luna y las estrellas. Imaginaría que contemplaba el manto de nieve cubriendo Monmar como vendas aplicadas por las manos amables de Madlen, y que así, debajo de ese vendaje cálido y suave, Monmar empezaría a sanar.