Capítulo 1

Capítulo 1

La reina Bitterblue nunca tuvo intención de decir tantas mentiras a tanta gente.

Todo empezó en la Corte Suprema con el caso del chiflado y las sandías. El hombre en cuestión, Ivan, vivía a orillas del río Val, en un barrio oriental de la ciudad, cerca de los muelles mercantiles. A un lado de su casa residía una talladora y grabadora de lápidas, y al otro estaba la huerta de sandías de un vecino. Al abrigo de la noche, Ivan había logrado de algún modo reemplazar cada una de las sandías de la huerta por una lápida de la talladora, y cada lápida de la parcela de la talladora por una sandía. A continuación, metió por debajo de las puertas de sus dos vecinos unas instrucciones crípticas con la intención de que ambos se pusieran a buscar sus pertenencias desaparecidas como si jugaran a la caza del tesoro, lo cual era absurdo en uno de los casos e innecesario en el otro, ya que el sembrador de sandías no sabía leer y la talladora veía las lápidas desde el umbral de su casa con toda claridad, plantadas en el huerto de sandías, dos parcelas más abajo. Ambos imaginaron de inmediato quién era el culpable, ya que las bufonadas de Ivan estaban a la orden del día. No hacía ni un mes que Ivan había robado la vaca de un vecino y la había subido a lo alto de la tienda de velas de otro, donde el animal estuvo mugiendo tristemente hasta que alguien trepó al tejado para ordeñarla y donde se vio obligada a vivir durante varios días. Fue la vaca más elevada y, probablemente, la más desconcertada del reino, mientras los contados vecinos de la calle que sabían leer y escribir resolvieron —no sin dificultad— las crípticas pistas para construir el mecanismo de poleas con una cuerda para bajarla. Ivan era ingeniero de profesión.

De hecho, era el ingeniero que había proyectado y construido los tres puentes de la ciudad durante el reinado de Leck.

Sentada a la mesa presidencial de la Corte Suprema, Bitterblue se sentía un poco molesta con sus consejeros, cuyo trabajo era decidir qué causas judiciales merecían que la reina les dedicara tiempo. A Bitterblue le parecía que siempre hacían lo mismo, que la llamaban a presidir los casos más absurdos y después la conducían rápidamente de vuelta a su despacho en el momento en que surgía algo jugoso.

—Este juicio es una verdadera pesadez, ¿no? —les dijo a los cuatro hombres que tenía a la izquierda y a los cuatro que estaban a la derecha, los ocho jueces que la asesoraban cuando se encontraba presente y que se encargaban de los procesos cuando no estaba—. Si es así, dejaré que ustedes se ocupen de ello.

—Huesos —dijo el juez Quall, a su derecha.

—¿Cómo ha dicho?

El juez Quall dirigió una mirada encolerizada a Bitterblue y después lanzó otra a las partes litigantes, que esperaban un veredicto.

—Si alguien dice la palabra «huesos» en el transcurso de este proceso, será multado —advirtió en tono severo—. No quiero que se mencione siquiera la palabra, ¿entendido?

—Lord Quall —intervino Bitterblue, que estrechó los ojos en un gesto escrutador—. ¿De qué diantres habla usted?

—En un reciente caso de divorcio, majestad, el defensor no dejó de mascullar sobre huesos sin motivo aparente, como un desequilibrado —respondió Quall—. ¡Y no pienso pasar por lo mismo otra vez! ¡Fue exasperante!

—Pero usted juzga a menudo casos por asesinato. A buen seguro está acostumbrado a hablar de huesos.

—¡Esto es un juicio por sandías! ¡Las sandías son criaturas invertebradas! —gritó Quall.

—Sí, por supuesto —contestó Bitterblue, que se frotó la cara en un intento de borrar su expresión de incredulidad—. No se mencionará la palabra…

Quall se encogió.

«Huesos —acabó para sus adentros Bitterblue—. Todos están locos».

—Además de las resoluciones señaladas en el veredicto de mis asesores —dijo al tiempo que se ponía de pie para marcharse—, resuelvo que los vecinos de la calle de Ivan cercana a los muelles mercantiles que no sepan leer recibirán clases a cuenta de la Corte para que aprendan. ¿Me he expresado con claridad?

Sus palabras fueron acogidas por un silencio tan profundo que la sobrecogió; los jueces la miraron alarmados. Bitterblue repasó para sus adentros lo que había dicho: a esa gente la enseñarán a leer. No había nada extraño en ello, ¿verdad?

—Está en su derecho de instruir tal disposición, majestad. —Quall pronunció las palabras de forma que cada sílaba implicaba que la reina había cometido una estupidez.

¿Por qué se mostraba tan prepotente? Ella sabía perfectamente bien que estaba en su derecho de hacer lo que decidiera, del mismo modo que sabía que tenía el derecho de retirar del servicio en la Corte Suprema a cualquier juez que quisiera. El criador de sandías también la miraba con el más absoluto desconcierto. Detrás de él, unos cuantos rostros risueños aquí y allá consiguieron que empezara a sonrojarse.

«Qué típico de este tribunal que todos actúen como dementes y que cuando yo me comporto de un modo perfectamente razonable me hagan sentirme como si la loca fuera yo».

—Ocúpese de que se cumpla mi resolución —le ordenó a Quall antes de dar media vuelta para escabullirse de allí.

Mientras cruzaba la puerta que había detrás del estrado, se obligó a erguir bien los pequeños hombros con orgullosa dignidad, aunque no era así como se sentía.

Las ventanas se encontraban abiertas en su despacho de la torre circular. Fuera, la luz empezaba a declinar al caer la tarde. Y sus consejeros no estaban contentos.

—No disponemos de recursos ilimitados, majestad —argumentó Thiel. El hombre de cabello gris y ojos acerados estaba de pie delante del escritorio, como un glaciar—. Una vez que se ha hecho en público, es difícil revocar un pronunciamiento de ese tipo.

—Pero, Thiel, ¿por qué íbamos a revocarlo? ¿No es motivo de consternación para nosotros saber que hay una calle en el distrito este donde la gente no sabe leer?

—En la ciudad siempre surgirá algún caso aislado de una persona que no sabe leer, majestad. No es la clase de asunto que requiera la intervención directa de la corona. ¡Ahora ha sentado un precedente que da a entender que la corte real está en situación de educar a cualquier ciudadano que se presente alegando que es iletrado!

—Mis súbditos tendrían que pedirlo. Ya se encargó mi padre de que no tuvieran educación durante treinta y cinco años. ¡La corona es responsable de su analfabetismo!

—Pero no tenemos tiempo ni medios para encargarnos personalmente de cada uno, majestad. Usted no es una maestra, sino la reina de Monmar. Lo que sus súbditos necesitan ahora mismo es que se comporte como tal para que tengan la sensación de que están en buenas manos.

—De todas formas —intervino el consejero Runnemood, que se había sentado en el alféizar de una de las ventanas—, casi todo el mundo sabe leer y escribir. ¿Se os ha ocurrido la posibilidad, majestad, de que quienes no saben es porque no quieren aprender? Los vecinos de la calle de Ivan tienen negocios que atender y familias a las que alimentar. ¿De dónde sacarían tiempo para recibir clases?

—¿Y cómo quieres que lo sepa? —exclamó Bitterblue—. ¿Qué sé yo de la gente y sus asuntos?

A veces se sentía perdida detrás de ese escritorio plantado en mitad de la habitación, ese escritorio que era demasiado grande para su menuda talla. Captaba cada palabra que evitaban decir por pura discreción: que se había puesto en ridículo; que había demostrado que la reina era joven, tonta y cándida, poco preparada para la posición que ocupaba. En aquel momento le había parecido una decisión de peso que debía tomar. ¿Tan desastrosa era su intuición?

—No pasa nada, Bitterblue —dijo entonces Thiel con delicadeza—. Lo superaremos y seguiremos adelante.

Era un detalle amable que se dirigiera a ella por el nombre en lugar de usar el título. El glaciar mostraba inclinación a retroceder. Bitterblue miró a los ojos a su primer consejero y advirtió que Thiel estaba preocupado, inquieto por si se había extralimitado al sermonearla.

—No haré más pronunciamientos sin consultaros antes —manifestó con sencillez.

—Bueno, ya está —dijo Thiel, aliviado—. ¿Ve? Esa es una sabia decisión. La sabiduría es una cualidad deseable en una reina, majestad.

Thiel la tuvo cautiva durante una hora, más o menos, tras montañas de papeles. Por el contrario, Runnemood estuvo caminando en círculos a lo largo de las ventanas, lanzando exclamaciones respecto a la luz rosa mientras se balanceaba sobre sus pies, además de distraerla con relatos sobre analfabetos que eran sumamente felices. Menos mal que, por fin, se marchó a una reunión nocturna concertada con otros nobles de la ciudad. Runnemood era un hombre de presencia agradable y un consejero que ella necesitaba, el más ducho en espantar a ministros y lores que querían presentarse ante la reina para hablarle hasta el empacho de peticiones, quejas y muestras de deferencia. Pero eso se debía a que él también se valía de las palabras para ser insistente. Su hermano menor, Rood, era asimismo consejero de Bitterblue. Los dos hermanos, así como Thiel y su secretario y cuarto consejero, Darby, rondaban los sesenta años, más o menos, si bien Runnemood no los aparentaba. Los otros, sí. Los cuatro habían sido consejeros de Leck.

—¿Andamos hoy cortos de personal? —le preguntó Bitterblue a Thiel—. No recuerdo haber visto a Rood.

—Rood descansa hoy, y Darby no se encuentra bien —informó Thiel.

—Ah. —Bitterblue sabía descifrar el significado de esas palabras: Rood pasaba por uno de sus episodios nerviosos agudos y Darby estaba ebrio. Apoyó la frente en el escritorio un momento por miedo a ser incapaz de contener la risa. ¿Qué opinión le merecería a su tío, rey de Lenidia, el estado en que se encontraban sus consejeros? Ror había elegido a esos hombres para que fueran su equipo, juzgando —sobre base de su experiencia previa— que poseían un conocimiento más amplio de las necesidades del reino para llevar a cabo su reactivación. ¿El comportamiento de hoy lo sorprendería? ¿O eran los consejeros de Ror igual de pintorescos? A lo mejor ocurría lo mismo en los siete reinos.

Y quizá no importaba. No tenía quejas en cuanto al rendimiento de sus consejeros. Con una salvedad, quizá: eran demasiado productivos. Los documentos que se amontonaban en el escritorio a diario, de hora en hora, lo ponían de manifiesto: recaudación de impuestos, sentencias judiciales, propuestas de encarcelamiento, leyes promulgadas, fueros de ciudades… Páginas, páginas y más páginas, hasta que los dedos le olían a papel, los ojos le lloraban a la vista de documentos y, a veces, la cabeza le martilleaba.

—Sandías —dijo, con la cara apoyada en el tablero del escritorio.

—¿Perdón, majestad? —preguntó Thiel.

Bitterblue se frotó las pesadas trenzas enroscadas alrededor de la cabeza y se sentó derecha.

—Ignoraba que hubiera huertas de sandías dentro de la ciudad, Thiel. En el recorrido que hagamos en mi próximo cumpleaños, ¿podré ver una?

—Planeamos que el siguiente recorrido coincida con la visita de su tío el próximo invierno, majestad. No soy un experto en sandías, pero no creo que tengan nada digno de ver en enero.

—¿Y no puedo hacer un recorrido por la ciudad ahora?

—Majestad, estamos en pleno mes de agosto. ¿De dónde creéis que podríamos sacar tiempo para algo así?

El cielo en derredor de la torre tenía el color de la pulpa de una sandía. El tictac del reloj de pie que había en la pared marcaba el final de la tarde y, por encima de Bitterblue, a través del techo de cristal, la luz adquiría un tono purpúreo a medida que oscurecía. Apareció el brillo de una estrella.

—Oh, Thiel —dijo la reina con un suspiro—. Márchate ya, por favor.

—Desde luego, majestad. Pero antes quiero hablar del tema del matrimonio de vuestra majestad.

—No.

—Vuestra majestad tiene dieciocho años y no hay un heredero. Hay seis reyes con hijos solteros, incluidos dos de sus primos…

—Thiel, si empiezas a enumerar príncipes otra vez te arrojaré el tintero. Y si susurras siquiera los nombres de mis primos…

—Majestad —la interrumpió Thiel—, aunque no tengo el menor deseo de molestarla, esta es una realidad a la que hay que hacer frente. Ha entablado una buena relación con su primo Celaje en el curso de sus visitas como embajador. Cuando el rey Ror venga este invierno, es muy probable que el príncipe lo acompañe. En algún momento entre ahora y entonces habremos de sostener esta conversación.

—No, no lo haremos. —Bitterblue apretó la pluma con fuerza—. No hay nada que hablar al respecto.

—Sí lo haremos —repuso con firmeza Thiel.

Si lo miraba de cerca, Bitterblue distinguía las marcas tenues de las cicatrices en las mejillas del hombre.

—Hay algo que sí quiero discutir contigo —dijo—. ¿Te acuerdas de aquella vez que entraste en los aposentos de mi madre para decirle algo a mi padre que lo enfureció y él te llevó abajo, a través de la puerta oculta? ¿Qué fue lo que te hizo allí?

Fue como si hubiese apagado una vela de un soplido. Thiel se quedó plantado delante de ella, alto, flaco y desconcertado. Después, hasta la expresión de desconcierto desapareció y la luz se apagó en sus ojos. Se alisó la impecable pechera de la camisa con la vista clavada en la prenda, dándole tironcitos, como si la pulcritud fuera algo muy importante en ese momento. Entonces, en silencio, hizo una reverencia, se dio media vuelta y salió de la habitación.

A solas, Bitterblue reordenó los documentos, firmó cosas, estornudó con el polvo… Intentó, sin lograrlo, convencerse de que no tenía por qué sentir ese asomo de vergüenza. Lo había hecho a propósito. Sabía con toda seguridad que él no podría soportar la pregunta. De hecho, casi todos los hombres que trabajaban en las oficinas —aquellos que habían estado al servicio de Leck, desde sus consejeros hasta los escribientes pasando por su guardia personal— rehuían alusiones directas que les recordaban la época del reinado de Leck; las evitaban o se desmoronaban. Era el arma de la que se valía siempre cuando uno de ellos la presionaba demasiado, porque era la única que le funcionaba. Sospechaba que no se volvería a hablar más de matrimonio durante un tiempo.

Sus consejeros eran de ideas fijas y hacían gala de una tenacidad que a veces la superaba. Por eso le daba miedo hablar de matrimonio. Cosas que comenzaban como una simple conversación entre ellos parecían convertirse de repente, a la fuerza, en algo establecido antes de que ella hubiera conseguido comprenderlo o formarse una opinión. Había ocurrido con la ley de amnistía general para todos los delitos cometidos durante el reinado de Leck. Había ocurrido con la disposición de la carta constitucional que permitía a las ciudades liberarse de sus lores gobernadores para gobernarse por sí mismas. Había ocurrido con la sugerencia —¡una simple sugerencia!— de tapiar los aposentos en los que había vivido Leck, derribar las jaulas de sus animales, que tenía en el jardín trasero, y quemar todas sus pertenencias.

Y no es que se opusiera a cualquiera de esas medidas, ni que lamentara haber dado su visto bueno una vez que las cosas se calmaban lo suficiente para que ella comprendiera que las habría aprobado de todos modos. Lo que pasaba era que no sabía cuál era su opinión, que necesitaba más tiempo que ellos, y se sentía frustrada al mirar atrás y constatar que había dejado que la empujaran a hacer algo.

—Es premeditado, majestad —le decían—. Una filosofía premeditada de innovación con visión de futuro.

—Pero…

—Majestad, estamos tratando de sacar a la gente del influjo enajenador de Leck y ayudarla a seguir adelante, ¿comprende? —dijo Thiel con suavidad—. De otro modo, las personas se regodearán en sus propias historias perturbadoras. ¿Ha hablado con su tío sobre esto?

Sí, lo había hablado. Tras la muerte de Leck, el tío Ror había recorrido medio mundo por su sobrina. El rey lenita había redactado la nueva legislación de Monmar, había instaurado ministerios y tribunales de justicia, había elegido a sus administradores y después había puesto el reino en manos de su sobrina de diez años. Se había ocupado de que se incinerara el cadáver de Leck y había llorado por su hermana asesinada, la madre de Bitterblue. Ror había puesto orden en el caos de Monmar.

—Leck sigue metido en las mentes de muchas personas —le había dicho a Bitterblue—. Su gracia es una enfermedad que perdura, una pesadilla que tu pueblo tendrá que olvidar, y tú tendrás que ayudarle a conseguirlo.

Mas ¿cómo podía olvidarse algo así? ¿Podía olvidar ella a su propio padre? ¿Podía olvidar que su padre había matado a su madre? ¿Cómo iba a olvidar las veces que asaltó su propia mente?

Bitterblue dejó la pluma y se acercó despacio, con precaución, a una ventana orientada al este. Puso una mano en el marco para sujetarse, apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos hasta que la sensación de estar cayendo en el vacío desapareció. Al pie de la torre, el río Val trazaba el límite septentrional de la ciudad. Abrió los ojos y siguió con la mirada la margen sur hacia el este, más allá de los tres puentes, más allá de donde imaginaba que estaban los muelles de la plata y los viejos muelles de madera, los de pescadores y los mercantiles.

—La huerta de sandías —dijo con un suspiro. Por supuesto, estaba demasiado lejos y demasiado oscuro para ver semejante cosa.

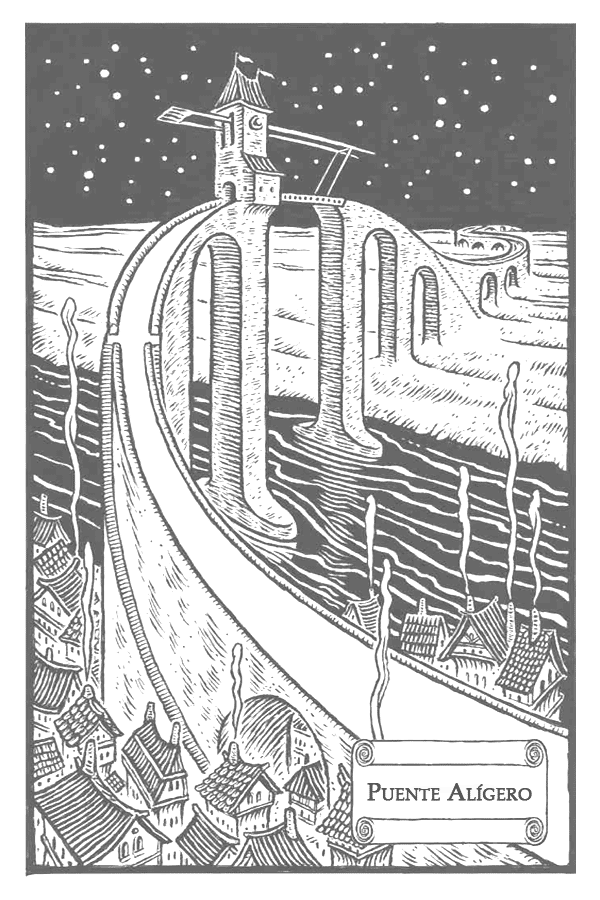

Aquí el río Val chapaleaba en las murallas septentrionales del castillo y discurría lento y tan anchuroso como el agua de una bahía. El terreno pantanoso de la otra orilla seguía sin explotar, apenas transitado salvo por quienes vivían en la parte más septentrional de Monmar; pero, aun así, por alguna razón inexplicable, su padre había construido los tres puentes, cada cual más alto y magnífico de lo que era necesario. El Puente Alígero, el más cercano, tenía el piso de mármol blanco y azul, como nubes. El Puente del Monstruo era el más alto y su pasarela se elevaba tanto como el arco más elevado. El Puente Invernal, hecho de espejos, resultaba misteriosamente difícil de distinguir del cielo durante las horas diurnas, y resplandecía con la luz de las estrellas, del agua y de la ciudad durante la noche. Ahora, en el ocaso, los puentes eran formas púrpuras y carmesí, irreales y casi animalescas. Criaturas enormes, esbeltas, que se extendían hacia el norte a través de la destellante corriente del río para comunicar una tierra improductiva.

La sensación de caída volvió a apoderarse de Bitterblue. Su padre le había contado una historia sobre otra ciudad resplandeciente, también con puentes y un río, uno de corriente rápida que se precipitaba por un acantilado, caía a plomo en el aire y se zambullía en el mar, allá, muy abajo. Bitterblue se había reído con deleite al oír la historia de aquel río volador. Por entonces tenía cinco o seis años, y él la sostenía sentada en su regazo.

«Leck, que torturaba animales. Leck, que hizo que desaparecieran niñas y cientos de personas más. Leck, que se obsesionó conmigo y me persiguió a través del mundo. Leck, que me llamaba Gramilla».

»¿Por qué me obligo a venir a estas ventanas cuando sé que me sentiré demasiado mareada para echar un buen vistazo a todo? ¿Qué es lo que intento ver?».

Esa noche entró al distribuidor de sus aposentos, giró a la derecha y accedió a la sala de estar. Encontró a Helda cosiendo en el sofá. La criada, Raposa, fregaba las ventanas.

Helda, que era gobernanta, dueña y jefa de espías de Bitterblue, metió la mano en un bolsillo y le pasó dos cartas.

—Ya está aquí, querida. Llamaré para que le traigan la cena —dijo y, levantándose, se atusó el cabello y salió del cuarto.

—¡Oh! Dos cartas. Dos. —Bitterblue enrojeció de placer. Rompió los sencillos sellos y echó un vistazo. Ambas estaban cifradas y escritas con caligrafías que reconoció al instante. La letra garabateada y descuidada pertenecía a lady Katsa de Terramedia, mientras que la pulcra y firme pertenecía al príncipe Po de Lenidia, hermano menor de Celaje y, con Celaje, uno de los dos hijos solteros de Ror que podrían proponerle como maridos, nada menos. Real y cómicamente terrible.

Buscó un hueco del sofá donde acurrucarse y leyó primero la de Po. Su primo se había quedado ciego hacía ocho años. No podía leer palabras escritas en papel, pues, aunque la parte que le permitía percibir el mundo físico a su alrededor lo ayudaba a compensar así muchos aspectos de su ceguera, su gracia tenía problemas para interpretar las superficies planas y no percibía los colores. Escribía letras grandes con un trozo de grafito afilado, pues era más fácil de controlar que la tinta, además de utilizar una regla como guía, ya que no veía lo que escribía. Asimismo, usaba un pequeño juego de letras movibles de madera como referencia que lo ayudaba a tener identificados sus códigos con precisión.

En este momento —le decía en la carta—, se encontraba en el reino norteño de Nordicia sembrando discordia. Bitterblue pasó a la otra carta y leyó que Katsa —una luchadora sin parangón que además estaba dotada con facultades innatas para la supervivencia— había repartido el tiempo entre los reinos de Elestia, Meridia y Oestia, en los que también estaba animando al pueblo a la revuelta. De modo que los dos graceling, junto con un reducido grupo de amigos, estaban ocupados en crear agitación a gran escala —soborno, coacción, sabotaje, rebelión organizada— todo ello dirigido a frenar la terrible conducta del rey más corrupto del mundo. Po le contaba en la carta:

El rey Drowden de Nordicia ha mandado encarcelar a sus nobles de manera arbitraria, y los está ejecutando porque es consciente de que algunos no le son leales, a pesar de no saber con certeza quiénes son. Vamos a rescatarlos, los sacaremos de la cárcel. Giddon y yo hemos estado enseñando a los ciudadanos a luchar. Va a haber una sublevación, prima.

Ambas cartas terminaban igual. Hacía meses que Po y Katsa no se veían, y ninguno de los dos había visto a Bitterblue hacía más de un año. Ambos tenían intención de visitarla tan pronto como pudieran desligarse de sus ocupaciones, y se quedarían tanto tiempo como les fuera posible.

Bitterblue se sentía tan feliz que se hizo un ovillo en el sofá y se abrazó a una almohada durante un minuto entero.

Al otro extremo de la sala, Raposa se las había arreglado para encaramarse a lo más alto del ventanal agarrándose con manos y pies a los perfiles del marco, y frotaba con vigor su propio reflejo puliendo el cristal para que brillara al máximo. Llevaba una falda pantalón de color azul que hacía juego con el entorno, ya que la sala de estar de Bitterblue era de ese color, desde la alfombra hasta las paredes azules y doradas, pasando por el techo, que era de un tono azul medianoche, salpicado de estrellas doradas y escarlatas estarcidas. Salvo cuando Bitterblue la llevaba puesta, la corona real permanecía siempre en este cuarto, encima de un cojín de terciopelo azul. Un tapiz de fantasía, en el que se representaba un caballo azul claro con ojos verdes, tapaba la puerta oculta por la que antaño se bajaba a los aposentos de Leck, antes de que la gente entrara y tomara medidas para cegar el acceso a la escalera.

Raposa era una graceling, con un ojo de color gris claro y el otro gris oscuro, increíblemente bonita, casi fascinante con aquel cabello rojo que enmarcaba unos rasgos firmes. Su gracia era poco común: la intrepidez. Pero no era una intrepidez combinada con temeridad, sino que era invulnerable a la desagradable sensación de miedo; de hecho, Raposa poseía lo que Bitterblue interpretaba como una habilidad casi matemática para calcular posibles consecuencias físicas. Sabía mejor que nadie lo que casi con toda seguridad pasaría si resbalaba y caía de la ventana. Más que la sensación de temor, era ese conocimiento lo que la hacía ser cuidadosa.

A Bitterblue le parecía que esa gracia estaba desaprovechada en las ocupaciones de criada del castillo, pero en el Monmar post-Leck a los graceling ya no se los consideraba propiedad de los monarcas; eran libres de trabajar en lo que quisieran, y a Raposa parecía gustarle realizar tareas peculiares en los pisos altos del ala norte del castillo. Helda hablaba de ponerla a prueba algún día como espía.

—¿Vives en el castillo, Raposa? —preguntó Bitterblue.

—No, majestad —respondió la chica desde lo alto de la ventana—. Vivo en el distrito este.

—Tienes un horario de trabajo extraño, ¿no?

—Me viene bien, majestad. A veces trabajo durante toda la noche.

—¿Y cómo entras y sales del castillo a horas tan intempestivas? ¿Los guardias de las puertas no te han hecho pasar un mal rato?

—Bueno, salir nunca representa un problema. Dejan salir a cualquiera, majestad. Pero para acceder de noche por la torre de entrada les enseño un brazalete que Helda me dio y, para que los lenitas que guardan vuestra puerta me dejen pasar, les muestro también el brazalete y doy el santo y seña.

—¿El santo y seña?

—Lo cambian a diario, majestad.

—¿Y cómo sabes tú cuál es?

—Helda lo esconde para nosotras en un sitio, un lugar distinto cada día de la semana, majestad.

—¿De veras? ¿Y cuál es el santo y seña de hoy?

—«Crepe de chocolate», majestad —respondió Raposa.

Bitterblue se recostó en el respaldo del sofá durante un tiempo mientras le daba vueltas al tema. Cada mañana, en el desayuno, Helda le pedía que dijera una palabra o varias palabras que pudieran servir como clave para las notas cifradas que seguramente tendrían que pasarse entre ellas a lo largo del día. El día anterior por la mañana ella había elegido la clave «crepe de chocolate».

—¿Cuál era el de anteayer, Raposa?

—«Caramelo salado» —respondió la chica.

Que había sido la clave elegida por Bitterblue hacía dos días.

—Unas contraseñas deliciosas —comentó, absorta, mientras cobraba forma una idea que se le había ocurrido.

—Sí, las contraseñas de Helda siempre me dan hambre —comentó Raposa.

Había una capelina con capucha doblada en el borde del sofá; era de un color azul profundo, como el del mueble. Sin duda pertenecía a Raposa; Bitterblue la había visto con otras prendas tan sencillas como esa. Era mucho más simple que cualquier prenda de abrigo de Bitterblue.

—¿Cada cuánto tiempo crees que cambia la guardia lenita de la puerta? —le preguntó a Raposa.

—A todas las horas en punto, majestad.

—¡Cada hora! Es muy frecuente.

—Sí, majestad —respondió la chica con suavidad—. Supongo que no hay mucha continuidad en lo que ve cada turno.

Raposa estaba de nuevo en el suelo, inclinada sobre un cubo de espuma, de espaldas a la reina.

Bitterblue se apoderó de la capelina, se la metió debajo del brazo y salió del cuarto de estar.

Bitterblue ya había visto entrar espías en sus aposentos por la noche, encapuchados, agazapados, irreconocibles hasta que se quitaban las ropas que los tapaban. La guardia lenita apostada en la puerta, un regalo del rey Ror, guardaba la entrada principal del castillo y la de los aposentos privados de Bitterblue, tarea que los guardias llevaban a cabo con discreción. No estaban obligados a responder preguntas a nadie, salvo a la reina y a Helda, ni siquiera a la guardia monmarda, que era el ejército y la fuerza policial del reino. Eso daba a Bitterblue y a sus espías libertad de movimientos para entrar y salir sin que lo supiera su administración. Era una pequeña providencia dictada por Ror para proteger la intimidad de Bitterblue. Su tío tenía una disposición similar en Lenidia.

Lo del brazalete no constituía problema alguno, ya que el que Helda les daba a sus espías era un sencillo cordón de cuero del que colgaba una réplica de un anillo que Cinérea llevaba en vida. Era un anillo de diseño lenita característico: oro con incrustaciones de diminutas y relucientes gemas grises. Cada anillo lucido por un lenita representaba a un miembro de su familia, y este era el anillo que Cinérea había llevado por su hija. Bitterblue tenía el original. Lo guardaba en el joyero de madera de su madre, en el dormitorio, junto con todos los otros anillos de Cinérea.

Fue conmovedor atarse ese anillo a la muñeca. Su madre se lo había enseñado muchas veces y le había explicado que había elegido esas piedras para que hicieran juego con el color de sus ojos. Estrechó la muñeca contra sí mientras se preguntaba qué pensaría su madre sobre lo que se proponía hacer.

«Bueno, también mamá y yo salimos a hurtadillas del castillo una vez. Aunque no por este camino, sino por las ventanas. Y con una buena razón. Intentaba ponerme a salvo de mi padre».

»Y lo consiguió. Hizo que me adelantara y ella se quedó atrás para morir.

»Mamá, no sé bien qué me mueve a hacer lo que estoy a punto de hacer. Falta algo, ¿no te das cuenta? Montones de papeles en mi escritorio de la torre un día sí y otro también. Es imposible que no haya nada más que eso. Lo entiendes, ¿verdad que sí?».

Escabullirse era una especie de embuste. Igual que lo era un disfraz. Recién pasada la medianoche, vestida con pantalones oscuros y cubierta con la capelina de Raposa, la reina salió a hurtadillas de sus aposentos y entró en un mundo de relatos y mentiras.