En Frankfurt

Fui al pisito de Frankfurt en el que Ka había pasado los últimos ocho años de su vida cuatro después de que fuera a Kars y cuarenta y dos días tras su muerte. Era un día nevoso, lluvioso y ventoso de febrero. Frankfurt, adonde fui desde Estambul con el vuelo de la mañana, era una ciudad todavía más sosa de lo que parecía en las postales que Ka me había estado enviando durante dieciséis años. Las calles estaban completamente vacías, si exceptuamos los coches oscuros que pasaban a toda velocidad, los tranvías que aparecían y desaparecían como fantasmas, y las amas de casa que caminaban deprisa con el paraguas en la mano. El cielo estaba tan encapotado y oscuro que a mediodía ya estaban encendidas las farolas con sus luces de un amarillo muerto.

Me alegró poder encontrar, a pesar de todo, la huella de esa energía inmortal que mantiene en pie a las grandes ciudades en los puestos de döner kebap, las agencias de viajes, las heladerías y los sex-shop de las aceras alrededor de la cercana estación central. Después de instalarme en el hotel y de mantener una conversación telefónica con el joven germano-turco amante de la literatura que me había invitado a dar tina charla en la Casa del Pueblo a petición mía, me encontré con Tarkut Ölçün en la cafetería italiana de la estación. Su teléfono me lo había procurado la hermana de Ka en Estambul. Aquel hombre bueno y cansado, ya en la sesentena, era la persona que más de cerca había conocido a Ka en sus años en Frankfurt. Fue él quien dio información a la policía en la investigación que siguió a su muerte, quien llamó a Estambul para ponerse en contacto con su familia, quien ayudó a enviar el cadáver a Turquía para el entierro. Por aquel entonces yo pensaba que el borrador del libro de poemas que Ka me había dicho que sólo había sido capaz de terminar cuatro años después de su estancia en Kars se encontraría entre sus cosas de Alemania y había preguntado a su padre y a su hermana qué había sido de sus pertenencias. Como en aquel momento ellos no tenían la posibilidad de ir a Alemania me pidieron que me encargara de recoger lo que quedara de las cosas de Ka y de cerrar el piso.

Tarkut Ölçün era de los primeros emigrantes que habían ido a Alemania a principios de los sesenta. Durante años había ejercido de profesor y de consejero en asociaciones turcas y en organizaciones de caridad. Tenía dos hijos, cuyas fotografías me enseñó al instante, un chico y una chica, nacidos en Alemania, a quienes se enorgullecía de haber podido enviar a la universidad, y también una posición respetable entre los turcos de Frankfurt, pero en su rostro vi aquella sensación de soledad y derrota incomparables que sólo había visto en la primera generación de turcos que vivían en Alemania y en los exiliados políticos.

Tarkut Ölçün me enseñó en primer lugar la pequeña bolsa de viaje que Ka llevaba consigo cuando le dispararon. Se la había entregado la policía después de firmar el correspondiente recibo. La abrí de inmediato y la registré ansioso. Dentro encontré el pijama que Ka había comprado en Nişantaşi dieciocho años antes, un jersey verde, los aperos de afeitar y el cepillo de dientes, unos calcetines y unos calzoncillos limpios y las revistas de literatura que yo le había enviado desde Estambul, pero no el cuaderno verde de poemas.

Más tarde, mientras nos tomábamos nuestros cafés y contemplábamos a un par de ancianos turcos que algo más allá fregaban el suelo hablando y riendo entre el gentío de la estación, me dijo:

—Orhan Bey, su amigo Ka era un hombre solitario. En Frankfurt nadie, ni siquiera yo, sabía demasiado de lo que hacía —pero, con todo, me prometió contarme todo lo que supiera.

Primero fuimos, pasando entre las fábricas centenarias y los antiguos cuarteles que había detrás de la estación, al edificio cercano a la Gutleutstrasse, donde Ka había vivido los últimos ocho años. No pudimos encontrar a la dueña del piso, que habría debido abrirnos la puerta principal de la casa, que daba a una placita y a un parque infantil, y el piso de Ka. Mientras esperábamos bajo el aguanieve a que alguien nos abriera la vieja puerta con la pintura saltada, observé, como si se tratara de recuerdos míos, el pequeño y descuidado parque, el colmado que había a un lado y el lóbrego escaparate de la tienda de prensa y licores de un poco más allá que Ka me había descrito en sus cartas y en nuestras escasas conversaciones telefónicas (a Ka, con una suspicacia paranoica, no le gustaba hablar por teléfono con Turquía porque pensaba que le escuchaban). Sobre los bancos que había junto a los columpios y los balancines del parque infantil en los que Ka se sentaba las cálidas noches de verano a beber cerveza con obreros italianos y yugoslavos ahora caía la nieve como hilos.

Caminamos hasta la plaza de la estación siguiendo el camino que en sus últimos años Ka tomaba cada mañana para ir a la biblioteca municipal. Como hacía Ka, a quien le gustaba andar entre la gente que acudía corriendo al trabajo, entramos por una puerta al edificio de la estación y, pasando por la galería comercial subterránea y por delante de los sex-shops, las tiendas de objetos turísticos, las pastelerías y las farmacias de la Kaiserstrasse, seguimos la ruta del tranvía hasta llegar a la plaza Hauptwache. Mientras Tarkut Ölcün saludaba a algunos turcos y kurdos que veía en los puestos de döner kebap, en los asadores y en las verdulerías, me contó que aquella gente saludaba a Ka, a quien veían pasar por allí todos los días a la misma hora dirigiéndose a la biblioteca municipal, con un «Buenos días, profesor». Como se lo había pedido antes, me señaló los grandes almacenes que había a un lado de la plaza: Kaufhof. Le dije que Ka se había comprado allí el abrigo que llevaba en Kars, pero rechacé su oferta de entrar.

La biblioteca municipal de Frankfurt, a la que Ka iba cada mañana, era un edificio moderno y sin personalidad. En el interior había los típicos visitantes ocasionales de esas bibliotecas, amas de casa, viejos que matan el tiempo, desempleados, un par de árabes y turcos, estudiantes que charlaban entre risitas mientras hacían los deberes escolares, así como los inevitables habituales: obesos, inválidos, locos y subnormales. Un joven babeante levantó la cabeza de la página del libro ilustrado que estaba mirando y me sacó la lengua. Dejé a mi guía, que se aburría entre libros, sentado en la cafetería de abajo, fui directamente al estante de libros de poesía en inglés y busqué en las fichas de préstamo del interior de las contraportadas el nombre de mi amigo: Auden, Browning, Coleridge… Cada vez que encontraba la firma de Ka mis ojos se llenaban de lágrimas por aquel amigo que se había pasado la vida en aquella biblioteca.

Abrevié aquella investigación que me arrastraba a una intensa tristeza. Mi guía y compañero y yo regresamos en silencio por las mismas calles. Torcimos a la izquierda delante de una tienda con el estúpido nombre de World Sex Center hacia la mitad de la Kaiserstrasse y caminamos hasta la Münchenerstrasse, una calle más abajo. Allí vi verdulerías y asadores turcos y una peluquería vacía. Hacía rato que había comprendido lo que quería enseñarme; mi corazón latía a toda velocidad, pero mis ojos no podían apartarse de las naranjas y los puerros de la verdulería, de un mendigo con una sola pierna, de los faros de los coches reflejándose en las cristaleras llenas de vaho del hotel Edén, y de una N de neón que brillaba con un rosa luminoso en medio del gris ceniza de la noche que ya iba cayendo.

—Aquí es —dijo Tarkut—. Justo aquí encontraron el cadáver de Ka, sí.

Miré con ojos vacíos la acera mojada. Uno de los dos niños que de repente salieron empujándose de la verdulería pasó ante nosotros pisando las losas mojadas donde Ka había caído con tres balazos en el cuerpo. En el asfalto se reflejaban las luces rojas de un camión que se había detenido algo más allá. Ka había muerto sobre aquellas losas antes de que llegara la ambulancia después de retorcerse de dolor varios minutos. En cierto momento levanté la cabeza y miré el trozo de cielo que él había visto mientras moría: entre los viejos y oscuros edificios con puestos de döner kebap, agencias de viajes, peluquerías y cervecerías en los bajos y las farolas y los cables de la electricidad se veía un cielo estrecho. A Ka le habían disparado poco antes de las doce de la noche. Tarkut Ölçun me dijo que a aquellas horas eran las prostitutas, aunque escasas, quienes caminaban arriba y abajo por la acera. La verdadera «prostitución» se ejercía una calle más arriba, en la Kaiserstrasse, pero en las noches con movimiento, los fines de semana, en época de ferias, las «mujeres» se desplazaban también hasta aquí.

—No encontraron nada —dijo al verme mirar a izquierda y derecha como si buscara una pista—. La policía alemana no es como la turca, hace bien su trabajo.

Pero cuando yo empecé a entrar y salir de las tiendas de los alrededores, me ayudó con un cariño que le salía de dentro. Las chicas de la peluquería reconocieron y saludaron a Tarkut Bey; por supuesto, no estaban allí a la hora del asesinato, de hecho, ni siquiera habían oído hablar del asunto.

—Lo único que las familias turcas enseñan a sus hijas es peluquería —me contó al salir—. En Frankfurt hay cientos de peluqueras turcas.

En cambio, los kurdos de la verdulería estaban de sobra al tanto del asesinato y de la posterior investigación policial. Quizá por eso no les gustamos mucho. El camarero de buen corazón de la Bayram Kebap Haus que la noche de autos poco antes de las doce estaba limpiando las mesas de formica con el mismo trapo sucio que ahora sostenía en la mano había oído el estampido de los disparos, salió después de esperar un rato y había sido la última persona que Ka vio en su vida.

Al salir del asador me metí en el primer pasaje que me salió al paso caminando a toda prisa y llegué al patio de atrás de un edificio oscuro. Bajamos dos pisos por las escaleras que Tarkut Bey me indicó, cruzamos una puerta y nos encontramos en un espacio horrible del tamaño de un hangar que, por lo visto, en tiempos se había usado como depósito. Aquello era todo un mundo subterráneo que pasaba por debajo del edificio y que llegaba hasta la acera de más allá. Por las alfombras de la parte central podía comprenderse que una comunidad de cincuenta o sesenta personas que se reunía para la oración de la noche lo usaba como mezquita. Como los pasajes subterráneos de Estambul, estaba rodeado de tiendas sucias y lóbregas: vi una joyería que ni siquiera iluminaba el escaparate, una frutería prácticamente enana, justo al lado un asador muy atareado un colmado que vendía tripas y más tripas de embutido cuyo dependiente estaba viendo la televisión del café. A un costado había un puesto que vendía cajas de zumo de frutas traído de Turquía, macarrones y conservas turcas y libros religiosos y un café mucho más lleno que la mezquita. De vez en cuando, alguien de entre la multitud de hombres cansados que en medio del denso humo de tabaco clavaban la mirada en la película turca de la televisión del café se levantaba e iba en dirección a los grifos, alimentados por un enorme bidón de agua que había a un lado, para hacer las abluciones.

—En las oraciones de los viernes y de los días de fiesta esto se llena con mil o dos mil personas —me dijo Tarkut Bey—. Se desbordan por las escaleras hasta el patio de atrás.

Sólo por hacer algo, compré la revista Manifiesto en un puesto de libros y revistas. Luego nos sentamos en una cervecería al estilo tradicional de Munich que caía justo encima de la mezquita.

—Ésa es la mezquita de la comunidad de los Süleymanci —dijo Tarkut Ölçun señalándome el suelo—. Son integristas pero no se mezclan con terroristas. No pretenden entrar en conflictos con el Estado de la República de Turquía como sí lo hacen los de la Visión Nacional o los de Cemalettin Kaplan —de todas maneras, debió de molestarle la suspicacia de mi mirada y la forma en que hojeaba la revista Manifiesto como si buscara en ella una pista porque me contó todo lo que sabía sobre la muerte de Ka y aquello de lo que había podido enterarse por la policía y la prensa.

Cuarenta y dos días atrás, el primer sábado del nuevo año, Ka había vuelto a las 11.30 de Hamburgo, de una velada poética en la que había participado. Inmediatamente después del viaje en tren, que duró seis horas, salió por la puerta sur de la estación y en lugar de ir hasta su casa por el atajo de la Gutleutstrasse, fue en dirección contraria, por la Kaiserstrasse, y se entretuvo veinticinco minutos entre la multitud de solteros, turistas y borrachos y los sex-shops todavía abiertos y las prostitutas que esperaban algún cliente. Media hora más tarde, dobló a la derecha por el World Sex Center y en cuanto cruzó de acera en la Münchenerstrasse, le dispararon. Muy probablemente antes de regresar a casa quería comprar mandarinas en la frutería Hermosa Antalya, dos tiendas más allá. Era la única frutería de los alrededores que abría hasta la medianoche y el dependiente recordaba que Ka iba allí por las noches a comprar mandarinas.

La policía no encontró a nadie que hubiera visto al hombre que disparó a Ka. El camarero de la Bayram Kebap Haus oyó el sonido de los disparos pero con el alboroto de la televisión y los clientes no pudo determinar cuántas veces habían disparado. A través de los empañados cristales de la cervecería que había sobre la mezquita apenas se veía el exterior. El que el dependiente de la frutería a la que se creía que Ka había ido afirmara no tener ni idea de nada molestó a la policía, que lo arrestó por una noche pero sin obtener resultados. Una puta que fumaba esperando algún cliente una calle más abajo dijo que en esos mismos instantes había visto a un hombre bajito, moreno como un turco y con un abrigo negro que corría hacia la Kaiserstrasse, pero no pudo describirlo de manera coherente. Había sido un alemán que se había asomado al balcón por casualidad poco después de que Ka cayera en la acera quien había llamado a la ambulancia pero tampoco él había visto nada. La primera bala le había entrado a Ka por la nuca y le había salido por el ojo izquierdo. Las otras dos habían destrozado los vasos sanguíneos que rodean el corazón y los pulmones dejando lleno de sangre el abrigo color ceniza y agujereándolo por la espalda y por el pecho.

«Teniendo en cuenta que le dispararon por detrás, quien le seguía debía de ser alguien decidido a hacerlo», dijo un detective maduro y parlanchín. Quizá le estuviera siguiendo desde Hamburgo. La policía barajó también otras posibilidades: cosas como celos sexuales o ajustes de cuentas políticos entre turcos. Pero Ka no tenía la menor relación con el mundo subterráneo de los alrededores de la estación. Algunos de los dependientes a quienes se les enseñó su fotografía declararon a la policía que a veces paseaba por los sex-shops y entraba en las minúsculas cabinas en las que se proyectaban películas pornográficas. Pero como no obtuvieron ningún soplo, ni cierto ni falso, y como tampoco hubo presiones de la prensa ni de los alrededores de ningún otro poder reclamando que se encontrara al asesino poco tiempo después la policía abandonó el caso.

El viejo y tosedor detective, cuyo objetivo parecía ser conseguir que se olvidara el asesinato más que investigarlo, se había citado con todos los conocidos de Ka y se había entrevistado con ellos, aunque durante las conversaciones sobre todo hablaba de él mismo. Tarkut Ölçün había sabido de dos mujeres que habían entrado en la vida de Ka en los ocho años anteriores a su viaje a Kars gracias a aquel bonachón y turcófilo detective. Escribí con todo cuidado en mi cuaderno los teléfonos de las dos mujeres, una turca, la otra alemana. En los cuatro años posteriores a su viaje a Kars, Ka no había mantenido relaciones con ninguna mujer.

Regresamos a la casa de Ka bajo la nieve, sin hablar, y encontramos a la enorme, simpática y quejumbrosa dueña. Mientras nos abría la buhardilla de aquel viejo y frío edificio que olía a moho, nos dijo con voz airada que estaba a punto de alquilar el piso y que si no nos llevábamos todo lo que había dentro ella misma tiraría aquella basura y se fue. Al entrar en aquel piso pequeño, oscuro y de techo bajo y sentir ese olor tan inconfundible de Ka, que conocía desde mi infancia, los ojos se me llenaron de lágrimas. Era el olor de los jerséis de lana que tejía su madre, de la cartera del colegio y el mismo que emanaba de su habitación cuando yo iba a su casa. Creo que era el de un jabón turco cuya marca desconocía y que nunca se me ocurrió preguntar.

En sus primeros años en Alemania Ka había trabajado de mozo de cuerda, de transportista de mudanzas, de pintor de brocha gorda y dando clases de inglés a los turcos, pero cuando fue aceptado oficialmente como «exiliado político» y comenzó a recibir la subvención para «refugiados» rompió sus lazos con los comunistas de los círculos de las Casas del Pueblo que le habían encontrado aquellos empleos. Los comunistas turcos en el exilio consideraban a Ka demasiado introvertido y «burgués». En los últimos doce años la otra fuente de ingresos de Ka habían sido los recitales de poesía que daba en bibliotecas municipales, casas de cultura y centros turcos. Si conseguía tres de aquellos recitales al mes, a los que sólo acudían turcos (cuyo número no solía exceder la veintena), y ganaba quinientos marcos, podía llegar a fin de mes añadiéndoles los cuatrocientos de la subvención por refugiado político, pero eso era algo que ocurría raras veces. Las sillas y los ceniceros estaban destrozados y la estufa eléctrica, oxidada. En un primer momento, como estaba tan irritado por las presiones de la dueña, pensé en llenar la vieja maleta y las bolsas que había en la habitación con las pertenencias de mi amigo y llevármelas: la almohada que aún conservaba el olor de su pelo, el cinturón y la corbata, que yo podía recordar que ya se ponía en el instituto, los zapatos Bally que, aunque había perforado la puntera con las uñas de los pies, me había escrito en una carta que llevaba «en casa, a modo de zapatillas», el cepillo de dientes y el sucio vaso en el que estaba, unos trescientos cincuenta libros, una vieja televisión y un vídeo que nunca me había mencionado, sus desgastadas chaquetas y camisas y el pijama que se había traído de Turquía hacía dieciocho años. Pero al no ver sobre su mesa de trabajo lo que en realidad había venido a buscar, y darme cuenta en cuanto entré en la habitación de que había venido a Frankfurt sólo para eso, perdí mi sangre fría.

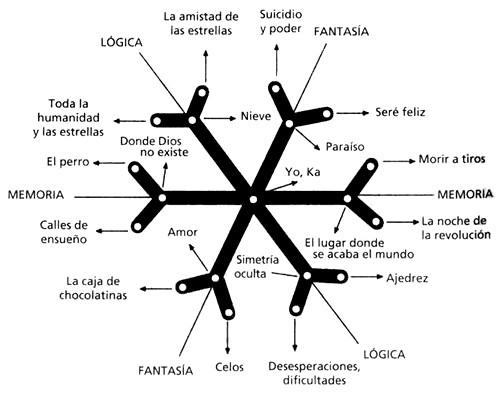

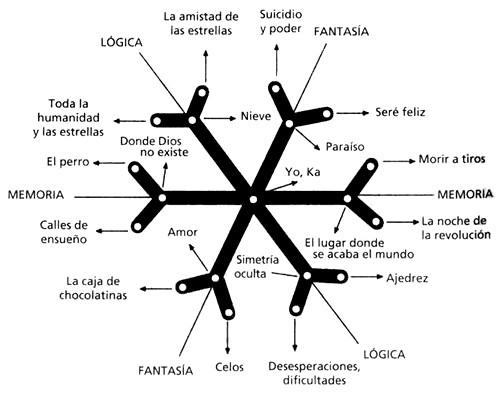

En las últimas cartas que me envió desde Frankfurt, Ka me escribía entusiasmado que, tras cuatro años de esfuerzos, había terminado su nuevo libro de poesía. Se titulaba Nieve. La mayor parte de los poemas los había escrito en Kars, en un cuaderno verde, y se debían a destellos de inspiración que se le habían «venido» repentinamente. Tras volver de Kars sintió que el libro poseía, sin que él mismo se hubiera dado cuenta, una organización «profunda y misteriosa» y se pasó cuatro años en Frankfurt completando las «lagunas». Era un esfuerzo agotador que exigía un enorme sacrificio porque en Frankfurt Ka era incapaz de oír los versos que en Kars se le venían a la mente con tanta facilidad como si alguien se los estuviera susurrando al oído.

Así pues, se dispuso a encontrar la lógica oculta del libro que en su mayor parte había escrito en Kars poseído por la inspiración y completó sus lagunas siguiendo dicha lógica. En la última carta que me envió me escribía que todos aquellos esfuerzos por fin habían tenido resultado, que probaría las poesías recitándolas en algunas ciudades alemanas y que, habiendo decidido que por fin todo encajaba como era debido, pasaría a máquina el libro, que hasta ahora llevaba consigo en un único cuaderno, y que nos enviaría una copia a mí y otra a su editor en Estambul. ¿Me importaría escribir un par de frases para la contraportada y enviárselas al editor, nuestro mutuo amigo Fahir?

La mesa de trabajo de Ka, inesperadamente ordenada para ser de un poeta, miraba a los tejados de Frankfurt, que desaparecían entre la nieve y la oscuridad de la noche. En la parte derecha de aquella mesa cubierta por un paño verde había cuadernos con comentarios de Ka sobre los días que había pasado en Kars y sobre los poemas que había escrito allí y en la izquierda se encontraban los libros y las revistas que estaba leyendo en aquel momento. También había una lámpara de bronce y un teléfono a una distancia pareja de la línea imaginaria que atravesaba el centro de la mesa. Miré ansioso en los cajones, entre libros y cuadernos, en los recortes de periódico que coleccionaba, como tantos turcos en el exilio, en el armario de la ropa, debajo de la cama, en los armaritos de la cocina y el baño, en la nevera y en la pequeña bolsa de la ropa sucia, en cualquier rincón donde pudiera caber un cuaderno. No podía creerme que el cuaderno se hubiera perdido y mientras Tarkut Ölçün fumaba un cigarrillo contemplando Frankfurt en silencio, yo rebuscaba en los mismos lugares otra vez. Si no estaba en la bolsa de mano que se había llevado en su viaje a Hamburgo, tenía que haberlo dejado allí, en casa. Ka nunca hacía copias de ningún poema sin haber acabado el libro por completo, decía que traía mala suerte, pero, por lo que me había escrito, el libro ya estaba terminado.

Dos horas más tarde, en lugar de aceptar que el cuaderno verde en que Ka había escrito sus poemas en Kars se había perdido, me convencí de que tenía si no el cuaderno al menos sí los poemas debajo de las narices pero que mi nerviosismo me había impedido verlos. Cuando la dueña de la casa llamó a la puerta había llenado todas las bolsas de plástico que habían caído en mis manos con todos los cuadernos y papeles manuscritos por Ka que había podido encontrar en la mesa y en los cajones. Llené también una bolsa en la que ponía Kaufhof con los videocasetes porno que estaban tirados al azar junto al vídeo (una prueba de que Ka no recibía invitados en casa). Como el viajero que se dispone a salir para un largo viaje lleva consigo cualquiera de los objetos vulgares que forman parte de su vida, busqué para mí un último recuerdo de Ka. Pero me dejé llevar por una de mis crisis habituales de indecisión y, con el amor de un conservador de museo, llené varias bolsas no sólo con el cenicero, el paquete de cigarrillos y el cuchillo que usaba como abrecartas que había sobre la mesa, el reloj de la mesilla de noche, el chaleco destrozado después de veinticinco años de uso que se ponía en las noches de invierno sobre el pijama y la fotografía que se había hecho con su hermana en el muelle del palacio de Dolmabahçe, sino también con los calcetines sucios y el pañuelo que nunca usaba que desenterré del armario, con los tenedores de la cocina y el paquete de tabaco vacío que saqué del cubo de la basura y muchas otras cosas. En uno de nuestros últimos encuentros en Estambul, Ka me había preguntado por la próxima novela que pensaba escribir y yo le conté la historia de El museo de la inocencia, algo que ocultaba con sumo cuidado a todo el mundo.

En cuanto me separé de mi guía y me refugié en la habitación de mi hotel comencé a rebuscar entre las pertenencias de Ka. No obstante, decidí olvidar por aquella noche a mi amigo para librarme de la destructiva melancolía que me provocaba pensar en él. Lo primero que hice fue echar una ojeada a los videocasetes pomo. En la habitación del hotel no había vídeo pero, por las notas que mi amigo había escrito con su propia mano sobre los casetes, comprendí que sentía un interés especial por una estrella americana del porno llamada Melinda.

Fue entonces cuando comencé a leer los cuadernos en los que Ka comentaba los poemas que se le habían venido a la cabeza en Kars. ¿Por qué me había ocultado todo el horror y el amor que había vivido allí? Conseguí la respuesta a aquella pregunta en las cerca de cuarenta cartas de amor que salieron de una carpeta que había encontrado en un cajón y que había arrojado a una bolsa. Todas se las había escrito a İpek, no había enviado ninguna y todas empezaban con la misma frase: «Querida mía: He estado pensando mucho en si escribirte esto o no». En cada una de las cartas había un recuerdo diferente de Kars, un detalle distinto, doloroso hasta mover al llanto, de su relación amorosa con İpek, un par de observaciones que resumían la banalidad de los días de Ka en Frankfurt (también a mí me había escrito sobre un perro cojo que había visto en el parque Von Bethmann o sobre las deprimentes mesas de zinc del museo judío). Por el hecho de que ninguna de las cartas estuviera doblada podía deducirse que Ka ni siquiera había tenido la decisión necesaria para meterlas en un sobre.

En una de ellas Ka había escrito: «Una palabra tuya, y acudiré». En otra, «Nunca volveré a Kars porque no puedo permitir que me malinterpretes más». Una trataba sobre un poema perdido y otra despertaba en quien la leyera la impresión de que la había escrito en respuesta a una carta de İpek. «Por desgracia también has malinterpretado mi carta», escribía Ka. Pero estaba seguro, porque saqué de las bolsas todos los objetos, los desparramé por el suelo y encima de la cama y busqué bien, de que a Ka no le había llegado ni una sola carta de İpek. De hecho, cuando fui a Kars semanas después y hablé con ella, pude enterarme de que no había escrito ninguna carta a Ka. ¿Por qué en aquellas cartas que sabía que no enviaría incluso mientras las estaba escribiendo, Ka hacía como si estuviera respondiendo a İpek?

Quizá hayamos llegado al corazón de nuestra historia. ¿Hasta qué punto es posible comprender el dolor y el amor de otra persona? ¿Cuánto podemos comprender de los que sufren penas, ausencias y opresiones más profundas que las nuestras? Si comprender consiste en poder ponernos en el lugar de alguien distinto, ¿han podido alguna vez comprender los poderosos y los ricos del mundo a los miles de millones de pobres que viven al margen? ¿Hasta qué punto puede ver Orhan el novelista la oscuridad de la vida difícil y dolorosa de su amigo el poeta?

«Me he pasado toda la vida sufriendo como un animal herido con una intensa sensación de pérdida y de ausencia. Quizá si no me hubiera aferrado a ti con tanta violencia, no te habría irritado tanto y no habría regresado al lugar de donde salí perdiendo además por el camino el equilibrio que había encontrado en aquellos doce años —escribía Ka—. Ahora vuelvo a notar en mi interior esa insoportable sensación de pérdida abandono que me hace sangrar por todas partes. A veces pienso que lo que me falta no sólo eres tú, sino el mundo entero». Yo lo leía, pero ¿lo entendía?

Después de achisparme bastante con los whiskys que saqué del minibar de la habitación, salí del hotel a altas horas de la noche y me encaminé hacia la Kaiserstrasse para investigar sobre Melinda.

Tenía unos ojos grandes, enormes, color verde oliva, tristes y ligeramente bizcos. Tenía la piel blanca, las piernas largas, y los labios pequeños pero carnosos, como los que los poetas del Diván comparan con cerezas. Era bastante famosa: tras veinte minutos de investigación en la sección de vídeos del World Sex Center, abierto las veinticuatro horas del día, encontré seis cintas con su nombre. En aquellas películas, que me llevé a Estambul y vi más tarde, pude sentir los aspectos de Melinda que más debían de haber conmovido a Ka. Por feo y grosero que fuera el hombre ante el que se arrodillaba, mientras el tipo gemía en un éxtasis de placer, en la cara pálida de Melinda aparecía una expresión de cariño auténtico propia de una madre. Todo lo provocativa que resultaba vestida (de ambiciosa mujer de negocios, de ama de casa quejosa por la impotencia de su marido, de azafata seductora), igual de frágil parecía desnuda. Como comprendería en cuanto llegué a Kars tiempo después, en sus ojos grandes, en su cuerpo grande y sano, en sus gestos y actitudes, había algo que recordaba mucho a İpek.

Sé que el revelar que mi amigo pasó gran parte del tiempo de sus últimos cuatro años de vida viendo películas de ésas despertará la ira de los que, con la afición a las fantasías y a las leyendas tan propias de los pobres, quieren ver en Ka a un poeta perfecto y santo. Mientras me paseaba por el World Sex Center para encontrar más vídeos de Melinda entre hombres solitarios como fantasmas, pensé que lo único que une a los parias de la tierra es retirarse a un rincón y contemplar vídeos porno con complejo de culpabilidad. Todo aquello de lo que yo había sido testigo en los cines de la calle 42 de Nueva York, en los de la Kaiserstrasse de Frankfurt y en los de las callejuelas traseras de Beyoglu mientras esos pobres hombres veían la película con una sensación de vergüenza, de miseria y de pérdida y mientras intentaban no cruzar miradas en los mezquinos vestíbulos durante el descanso, demostraba que se parecían unos a otros hasta el punto de contradecir todos los prejuicios nacionalistas y las teorías antropológicas. Salí del World Sex Center con los casetes de Melinda en una bolsa de plástico negra y regresé a mi hotel por las calles vacías bajo la nieve que caía a grandes copos.

Me tomé otros dos whiskys en el supuesto bar del vestíbulo y esperé a que me hicieran efecto contemplando la nieve por la ventana. Pensaba que si me embriagaba un poco antes de subir a mi habitación ya no me obsesionaría más aquella noche con Melinda ni con los cuadernos de Ka. Pero en cuanto entré en la habitación cogí uno de los cuadernos al azar, me tumbé en la cama sin quitarme la ropa y comencé a leer. Después de tres o cuatro páginas se me apareció el siguiente copo de nieve: