Movimiento al sur.

Barro y gusanos

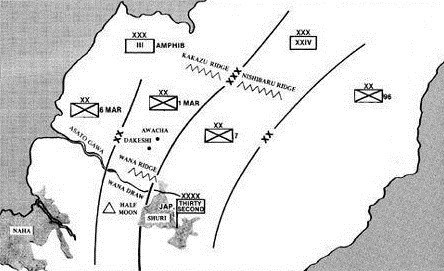

El límite entre el III Cuerpo anfibio (marines) y el XXIV Cuerpo (ejército) se extendía por el centro de la principal posición defensiva japonesa en las cumbres de Shuri. Mientras los marines se desplazaban hacia el sur, la 1.ª División de marines permaneció a la izquierda en la zona de acción del III Cuerpo anfibio, con la 6.ª División de marines a la derecha. Dentro de la zona de acción de la 1.ª División de marines, el 7.º de marines ocupaba el flanco izquierdo y el 5.º de marines, el derecho. El 1.ª de marines permanecía en la reserva.

Más allá de Awacha-Dakeshi, los marines se enfrentaron a continuación al cerro Wana. Al otro lado de ese cerro se encontraba la quebrada de Wana, por la que serpenteaba el Asato Gawa. Formando la zona alta meridional por encima de la quebrada de Wana había otro cerro más. Este se extendía hacia el este, desde la ciudad de Naha, y se elevaba hasta las cumbres de Shuri. Este segundo cerro formaba parte de las principales posiciones defensivas japonesas. Era el frente de Shuri.

La quebrada de Wana apuntaba como una flecha, desde el noroeste, directamente hacia el corazón de las defensas niponas en Shuri. En el interior de esta vía de acceso natural, los japoneses aprovecharon todas y cada una de las difíciles características de aquel terreno, que no podría haber proporcionado mejores defensas si lo hubieran diseñado ellos mismos. Los hombres de la 1.ª División de marines se enfrentaban ahora a la prueba más larga y sangrienta de la batalla por Okinawa.

Para el ataque contra Wana el 15 de mayo de 1945, el 5.º de marines hizo avanzar al 2/5 con el 3/5 como apoyo. El 1.er Batallón venía detrás de reserva.

Antes de que diera comienzo el ataque del 2/5, nos situamos en posición detrás de ese batallón. Observamos cómo los carros de combate con sus 75 y los M7 con sus 105 bombardeaban a conciencia la quebrada. Los carros recibieron a cambio tantos disparos japoneses que los fusileros del 2/5 asignados para atacar con ellos tuvieron que protegerse como pudieron en zanjas y hoyos mientras cubrían a los tanques de lejos; ningún hombre que estuviera en pie podría haber sobrevivido a la lluvia de proyectiles que el enemigo lanzó. Y los carros blindados no se podían desplazar sin peligro más allá de la cobertura que proporcionaban los fusileros por culpa de los suicidas que se lanzaban contra los blindados. Al final, vimos que los carros de combate retrocedían tras sufrir algunos impactos. Nuestra artillería y cañoneo naval lanzaron una aterradora descarga contra las posiciones japonesas situadas alrededor de la quebrada. Poco después, los carros de combate se retiraron. A continuación se llevó a cabo un ataque aéreo contra la quebrada. El bombardeo del paso nos pareció muy intenso, pero no fue nada comparado con lo que iba a ser necesario para tomar la quebrada.

Movimiento al sur.

Nos trasladamos de una posición a otra detrás del 2/5 hasta que acabé tan confundido que no tenía ni idea de dónde estábamos. A última hora de la tarde, nos detuvimos temporalmente en un sendero embarrado que recorría la ladera sin árboles de un cerro. Marines del 2/5 pasaron a nuestro lado en la otra dirección. Los obuses japoneses cruzaban el cerro silbando y estallaban en la retaguardia. Nuestra artillería tronaba y zumbaba en lo alto, las explosiones retumbaban en la quebrada.

El cerro de Wana castigado por los obuses. Okinawa. Fotografía del USMC.

Cerca de allí, el capellán protestante de nuestro regimiento había levantado un pequeño altar hecho con una caja desde el que les estaba administrando la comunión a un pequeño grupo de sucios marines. Le eché un vistazo al rostro de un marine que se encontraba frente a mí mientras la fila se detenía. Estaba mugriento como todos nosotros, pero incluso a través de aquella oscura barba con una gruesa capa de barro que lucía pude comprobar que sus rasgos eran delicados. Tenía los ojos inyectados de sangre y cansados. Se bajó despacio la ametralladora ligera del hombro, apoyó el mango sobre la puntera de su bota para mantenerlo lejos del barro y sujetó el cañón con la mano. Observó al capellán con una cara de escepticismo que parecía preguntar: «¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Va a impedir que les den a esos tipos?». Ese rostro estaba tan cansado pero era tan expresivo que supe que él, como todos nosotros, no podía dejar de tener dudas sobre su Dios ante aquel horror y sufrimiento. ¿Por qué se alargaba de manera interminable? El compañero del servidor de ametralladora sostuvo el trípode del arma sobre el hombro, miró un momento la embarrada comunión y a continuación clavó una mirada ausente en un grupo de pinos que se encontraba detrás de nosotros (como si tuviera la esperanza de ver allí su hogar).

—Nos vamos —la orden recorrió la fila.

El servidor de la ametralladora se echó la pesada arma al hombro mientras tomaban entre resbalones una curva del sendero en medio de la creciente penumbra.

Nos dijeron que nos desplegáramos, que nos pusiéramos a cubierto y que esperáramos órdenes. Algunos encontramos hoyos. Otros excavaron lo que pudieron. Poco después, varios obuses japoneses hicieron explosión cerca de donde yo me encontraba. Oí que alguien gritaba pidiendo un sanitario y después:

—¡Eh, chicos, le han dado a Doc Caswell!

Me olvidé de los proyectiles y sentí náuseas. Corrí hacia el grito en busca de Kent Caswell, rogando a cada paso que no estuviera malherido. Ya había varios marines con Caswell y un sanitario le estaba vendando el cuello. Doc Caswell estaba tendido de espaldas en la trinchera y me miró cuando me incliné sobre él y le pregunté cómo se encontraba (una pregunta estúpida, sin duda). Abrió los labios para responder y un hilo de sangre se escurrió entre ellos. Me sentí desconsolado porque no creí que pudiera sobrevivir. Temía que los fragmentos de proyectil le hubieran cortado los vitales vasos sanguíneos del cuello.

—No hables, Doc, te sacarán de aquí y te pondrás bien —logré balbucear.

—Bueno, muchachos, saquémoslo de aquí —indicó el sanitario cuando terminó la cura.

Mientras me despedía de Doc y me levantaba para marcharme, me fijé en un portamuniciones de mortero situado a un lado de la trinchera. Un fragmento de proyectil había hecho un corte profundo en la gruesa chapa negra de metal. Me estremecí al preguntarme si había pasado primero por el cuello de Doc[52].

Tanque lanzallamas limpiando la zona de enemigos. Okinawa. Fotografía del USMC.

Nuestro masivo bombardeo con artillería, morteros, cañoneo naval y aviones continuó contra la quebrada y el cerro Wana. Los japoneses siguieron bombardeando la zona, recibiendo cada ataque de carros de combate e infantería con una tormenta de fuego. Un total de treinta vehículos blindados, incluyendo cuatro lanzallamas, saltaron por los aires o se quemaron en la quebrada de Wana. Nuestra artillería, morteros pesados, cañones de buques y aviones procedieron entonces a barrer las posiciones enemigas una vez más, hasta que el ruido y la impresión me hicieron preguntarme qué se sentiría al estar en un sitio tranquilo. Habíamos experimentado y contemplado muchos «marrones» en Peleliu, pero ni con mucho en una escala tan enorme ni durante lapsos de tiempo tan interminables como en Wana. Las atronadoras descargas de los nuestros se prolongaron durante horas y luego días. A cambio, los japoneses lanzaron numerosos obuses. Sufrí un continuo dolor de cabeza que no olvidaré nunca. Aquellas estruendosas y prolongadas descargas me provocaron una sensación de estupefacción y embotamiento que sobrepasaba en mucho a todo cuanto hubiera experimentado antes.

Parecía imposible que un ser humano pudiera soportar un caos tan atronador durante días y noches enteros y no verse afectado (aunque en su mayor parte se trataba de nuestras propias armas de apoyo y nos encontrábamos en una buena trinchera). ¿Cómo lo resistían los japoneses? Sencillamente permanecían en el fondo de sus cuevas hasta que el fuego se detenía y luego salían en tropel para repeler cada ataque, como habían hecho en Peleliu. Así que nuestros cañones pesados y ataques aéreos debían derribar, hundir o destruir de otro modo las sólidas posiciones defensivas del enemigo.

El soldado de primera Paul Isen del 5.º de marines cruza a la carrera el «Valle de la Muerte» entre los disparos de una ametralladora. Okinawa. Fotografía del USMC.

En algún momento durante el combate por la quebrada de Wana, cruzamos lo que supuse que era la quebrada propiamente dicha, cerca de la desembocadura. Luchamos durante días para llegar a aquel punto. Ya ni sabía cuántos. Los marines del 2/5 acababan de cruzar bajo el fuego enemigo, mientras nosotros aguardábamos en un campo abierto para hacer lo mismo. Nos acercamos con cuidado al borde de la quebrada para atravesarla en orden disperso. Un suboficial nos ordenó a tres hombres y a mí que cruzáramos por un punto en concreto y que permaneciéramos a poca distancia por detrás de las tropas del 2/5, que se encontraban al otro lado de la quebrada, justo enfrente de nosotros. El otro lado parecía estar muy, muy lejos. Las ametralladoras japonesas disparaban desde nuestra izquierda y nuestra artillería silbaba en lo alto.

—A toda leche, y no se paren por nada hasta que lleguen al otro lado —ordenó nuestro suboficial.

Vimos que otros marines de nuestro batallón comenzaban a cruzar a nuestra derecha. El suboficial me indicó que dejara la bolsa de munición de mortero, que otro la transportaría. Llevaba la Thompson colgada del hombro.

Abandonamos el campo y nos deslizamos por un terraplén de tres metros hasta el fondo en declive de la quebrada. Eché a correr en cuanto mis pies tocaron el suelo. El hombre que iba delante de mí era un veterano de la Compañía K al que conocía bien, pero los otros dos eran reemplazos. A uno lo conocía de nombre, pero no sabía nada del otro. Corrí lo más rápido que pude y me alegré de llevar sólo la Tommy, la pistola y la mochila de combate.

El valle descendía hacia un río y luego ascendía hasta el cerro, situado al otro lado. Las ametralladoras niponas repiqueteaban. Las balas pasaban silbando y restallando alrededor de mi cabeza, las trazadoras eran como largos haces blancos. No miré a derecha ni a izquierda, sino que corrí con el corazón en la garganta, chapoteé por el río y me lancé ladera arriba hacia el refugio de un espolón del cerro que sobresalía en la quebrada. Debíamos de haber corrido unos trescientos metros o más.

Una vez detrás del espolón me encontré fuera de la línea de fuego de las ametralladoras, así que reduje la velocidad. El veterano que iba por delante de mí también aflojó el paso. Miramos atrás para ver dónde estaban los nuevos. Ninguno de los dos se había adentrado más de un par de pasos en la quebrada. Uno había caído redondo. Era evidente que había muerto en el acto. El otro estaba herido y regresaba arrastrándose. Algunos marines salieron corriendo, manteniéndose agachados, para llevarlo a rastras a un lugar seguro.

—Coño, estuvo cerca, Mazo —exclamó el hombre que iba conmigo.

—Sí —coincidí jadeando. Eso fue lo único que pude decir. Subimos por la ladera y nos encontramos con un par de fusileros del 2/5.

—Tenemos un chaval justo allí al que le acaban de dar. ¿Podéis sacarlo? —preguntó uno de ellos.

Unos sanitarios se han instalado en una cañada a lo largo del cerro.

Nos señaló la posición del herido y después el puesto de socorro.

Llamamos a dos hombres de la Compañía K que venían por el cerro. Dijeron que ayudarían. Uno regresó corriendo por el cerro a buscar una camilla. Los otros tres subimos por el cerro y nos adentramos en unos matorrales, donde encontramos al marine herido. Estaba tendido de espalda aferrando aún su fusil. Cuando nos acercamos, exclamó:

—Dios, cómo me alegro de veros, chicos.

—¿Es grave? —pregunté mientras me arrodillaba a su lado.

—¡Tened cuidado! Hay japos en los arbustos.

Me descolgué la Tommy y me puse a hablar con él a la vez que vigilaba los arbustos que había indicado. Mis dos compañeros se arrodillaron a nuestro lado con las armas preparadas, atentos por si veían soldados enemigos entre la maleza mientras esperábamos la camilla.

—¿Dónde te han dado? —le pregunté al marine herido.

—Justo aquí —contestó señalando a la derecha de su abdomen.

Hablaba mucho y no parecía que le doliera (era obvio que estaba conmocionado a causa de la herida). Yo sabía que pronto sufriría muchísimo porque le habían dado en una zona dolorosa. Vi una mancha de sangre alrededor de un rasgón que tenía en los pantalones, así que le desabroché la cartuchera y después el cinturón y los pantalones para ver lo grave que era la herida. No se trataba del agujero redondo y limpio de una bala, sino del tajo característico de un fragmento de proyectil. Medía unos cinco centímetros de largo y rezumaba un poco de sangre.

—¿Con qué te han dado?

—Con los morteros de sesenta de nuestra compañía —contestó el marine herido.

Sentí una aguda punzada de remordimiento y pensé que algún servidor de mortero de 60 mm de la compañía del pobre tipo había metido la pata y lanzado algunos disparos cortos. Casi como si me hubiera leído el pensamiento, continuó:

—Aunque fue culpa mía. Nos ordenaron que nos detuviéramos ahí atrás y esperásemos mientras los morteros bombardeaban esta zona. Pero vi un maldito japo y calculé que si me acercaba un poco más podría pegarle un tiro al hijo de puta. Cuando llegué aquí cayeron los morteros y me dieron. Supongo que tengo suerte de que no haya sido peor. Imagino que el japo se escabulló.

—Ahora más vale que te lo tomes con calma —le aconsejé cuando llegó la camilla.

Pusimos al joven marine en la camilla, le colocamos el fusil y el casco al lado y volvimos a descender por el cerro hasta un sanitario. Varios sanitarios estaban trabajando en una cañada. Tenía las paredes escarpadas y un fondo plano y estaba perfectamente protegida. Ya había allí aproximadamente una docena de heridos, algunos tendidos en camillas y otros que podían caminar.

Cuando dejamos a nuestro herido en el suelo de la cañada, este dijo:

—Muchas gracias, chicos. Buena suerte.

Le deseamos suerte y un rápido viaje a Estados Unidos.

Antes de irnos, me detuve y observé un momento a los sanitarios. Resultaba admirable la eficiencia con que se ocupaban de los heridos, mientras los equipos de camilleros salían para los centros de evacuación con aquellos a los que ya les habían prestado los primeros auxilios.

Nos dividimos, nos separamos un poco y buscamos refugio por la ladera para esperar órdenes. Yo encontré una trinchera para dos personas de pie que contaba con una perfecta vista panorámica de la quebrada. Era obvio que la habían utilizado como posición defensiva contra cualquier movimiento que se produjera en la quebrada y probablemente había protegido a un par de fusileros japoneses o tal vez a un servidor de una ametralladora ligera. El hoyo estaba bien cavado en suelo arcilloso seco, el cerro ascendía abruptamente por detrás. Sin embargo, el hoyo y sus alrededores carecían de todo equipo o desechos enemigos. Ni siquiera se veía un casquillo vacío ni un cartón de munición. Pero había huellas enemigas en la tierra blanda que habían sacado del hoyo, huellas de zapatillas tabi y zapatos de campo con suela con tachuelas.

Cerro Wana. El marine de la izquierda sostiene una metralleta Thompson, su compañero lleva un rifle automático. Okinawa. Fotografía del USMC.

Los japoneses habían empezado a preocuparse tanto por la seguridad que no sólo trasladaban a sus muertos cuando podían, sino que a veces incluso recogían los casquillos gastados, igual que hacíamos nosotros en un polígono de tiro. Algunas veces lo único que encontrábamos eran manchas de sangre donde habían matado o herido a uno. Se llevaban todo lo que podían cuando era posible para ocultar sus bajas. Pero cuando cogían incluso los cartuchos vacíos y sólo encontrábamos huellas, nos invadía una sensación inquietante: como si estuviéramos luchando contra un enemigo fantasma.

Durante su batalla en la península de Motobu en abril, los marines de la 6.ª División habían visto pruebas de un incremento en la seguridad por parte de los japoneses. Pero nosotros no nos habíamos encontrado nada parecido en Peleliu, y los veteranos de Guadalcanal me habían contado que casi todos los japoneses a los que «descargaron» llevaban un diario encima. Se decía lo mismo de Gloucester.

Tras aguantar otra atronadora descarga de fuego amigo, los tres nos echamos las armas al hombro y avanzamos por el cerro para reincorporarnos a la Compañía K. Una vez que estuvimos juntos, nuestra compañía formó una extensa fila y se dirigió al oeste, hacia el flanco derecho del regimiento. Perdí la cuenta de la fecha durante esos traslados. El terreno azotado por los obuses carecía de árboles y era cada vez más bajo y llano. Nos atrincheramos, nos bombardearon de manera intermitente y no teníamos ni idea de dónde estábamos, aparte de que se decía que seguíamos en algún lugar de la quebrada de Wana. Shuri se erguía imponente por delante de nosotros, a la izquierda.

Por esa época Burgin resultó herido. Un fragmento de proyectil lo golpeó en la nuca. Por suerte, no lo mató. Burgin era de Tejas y uno de los mejores sargentos que he visto. Se trataba de un veterano de Gloucester al que se le había acabado la suerte. Lo echaríamos de menos en la sección de morteros, y nos alegramos muchísimo cuando regresó más tarde, después de dieciocho días de convalecencia.

El tiempo se nubló el 21 de mayo y comenzaron las lluvias. A medianoche la llovizna ya se había transformado en un diluvio. Fue el primero de diez días de lluvias torrenciales. Hacía frío y había barro, barro y más barro por todas partes. Resbalábamos y patinábamos por los senderos a cada paso que dábamos.

Mientras la 1.ª División de marines libraba la costosa y desgarradora batalla contra las posiciones de Wana, la 6.ª División de marines (a la derecha y un poco por delante) había estado librando una espantosa batalla por la colina Sugar Loaf. Sugar Loaf y los puntos prominentes de alrededor —Horseshoe y Half Moon— se encontraban situados en el cerro principal y se extendían desde Naba a Shuri. Al igual que Wana, allí había posiciones defensivas japonesas clave.

A lo largo de la mañana del 23 de mayo, el límite entre la 1.ª y la 6.ª División de marines se desplazó a la derecha (al oeste), de manera que esta última pudiera reorganizar sus líneas. El 3.er Batallón del 5.º de marines formó a la derecha para hacerse cargo del extenso frente.

Recuerdo el traslado vívidamente porque entramos en la peor área que he visto en un campo de batalla. Y nos quedamos allí más de una semana. Me estremezco al recordarlo.

Nos echamos las armas y el equipo al hombro, y la columna siguió una ruta tortuosa por quebradas cubiertas de barro, resbalando por las laderas para evitar ser descubiertos y que nos bombardeara el enemigo. Llovió de forma intermitente. El barro empeoraba cuanto más nos alejábamos. Cuando nos aproximamos a nuestro destino, los japoneses muertos se volvieron más numerosos.

Cuando nos atrincherábamos cerca de cadáveres enemigos y las condiciones lo permitían, siempre les echábamos tierra encima en un vano esfuerzo por reducir el hedor y los enjambres de moscas. No obstante, los desesperados enfrentamientos durante diez días contra y alrededor de la colina Sugar Loaf, y los constantes y prolongados disparos de mortero y artillería japoneses impidieron que las unidades de marines de la zona pudieran enterrar a los enemigos muertos.

Enseguida vimos que también había resultado imposible sacar a nuestras bajas. Yacían donde habían caído (un espectáculo poco frecuente incluso para los veteranos de nuestras filas). Una gran tradición de los marines consistía en trasladar a nuestros muertos, a veces incluso exponiéndonos a un riesgo considerable, hasta un área donde los pudieran cubrir con un capote y después los recogiera la gente del registro de tumbas. Sin embargo, los esfuerzos para sacar a muchos de los marines que habían muerto en el área en la que entramos habían sido inútiles, incluso después de tomar la colina Sugar Loaf tras días de espantosos enfrentamientos.

Las lluvias habían comenzado el 21 de mayo, casi tan pronto como los hombres de la 6.ª División de marines aseguraron la colina Sugar Loaf. Debido al profundo barro, los sanos apenas podían evacuar a los heridos y traer munición y raciones. Lamentablemente, los muertos debían esperar. No podía ser de otro modo.

Avanzamos trabajosamente por una quebrada enfangada rodeando el pie de una loma. A nuestra izquierda vimos seis cadáveres de marines. Estaban tendidos boca abajo, contra una embarrada ladera poco empinada, donde al parecer se habían pegado al suelo para escapar a los obuses japoneses. Estaban en fila, uno junto al otro, apenas a treinta centímetros de distancia. Estaban tan juntos que era probable que los hubiera matado a todos el mismo proyectil. Los rostros, de un tono marrón, se apoyaban contra el barro. Resultaba fácil imaginarse las palabras asustadas o tranquilizadoras que se habían intercambiado mientras se encontraban bajo el horror del bombardeo. Cada uno aferraba un fusil oxidado y todo parecía indicar que aquellas trágicas figuras eran nuevos reemplazos, esta era la primera vez que se encontraban en combate.

El primero tenía la mano izquierda extendida hacia delante, con la palma hacia abajo. Los dedos apretaban el barro. Un precioso y reluciente reloj de oro se mantenía en su sitio, alrededor de la muñeca en descomposición, gracias a una cadena de metal dorado. (La mayoría de los hombres a los que conocía —y yo mismo— llevaban sencillos y simples relojes de pulsera a prueba de golpes, sumergibles y con esfera luminosa). Pensé que era muy extraño que un marine tuviera puesto un reloj llamativo y ostentoso estando en las primeras líneas, más extraño aún era que algún japonés no se lo hubiera cogido aprovechando la noche.

A medida que desfilábamos ante los marines muertos, cada uno de mis compañeros volvía la cabeza y contemplaba el horrible espectáculo con una expresión que dejaba ver lo mucho que la escena nos asqueaba interiormente.

Yo había escuchado y leído que en muchas guerras las tropas de combate se acostumbraban y se volvían insensibles a la visión de sus propios muertos. No me pareció que ese fuera el caso para nada con mis compañeros. Ver japoneses muertos no nos inquietaba en lo más mínimo; pero ver marines muertos suscitaba pesar, nunca indiferencia.

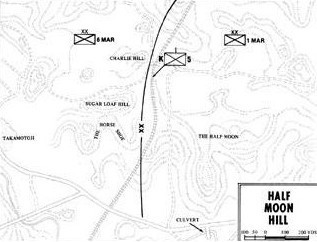

Colina Half Moon

Mientras la artillería silbaba y gemía en ambas direcciones, nos trasladamos a nuestras nuevas posiciones en la prolongación más occidental de la quebrada de Wana. En grupos de dos o tres, los hombres de la Compañía K que formábamos la primera línea nos acercamos con precaución a un cerro embarrado y desgarrado por los obuses llamado colina Half Moon, y nos metimos en las trincheras de la compañía a la que estábamos relevando. Nuestra sección de morteros se situó tras una baja elevación a unos cien metros por detrás de la primera línea. El terreno situado entre nuestra posición y Half Moon era casi llano. La elevación detrás de la que emplazamos nuestras armas era tan baja que cuando nos poníamos en pie junto al foso del mortero podíamos ver con claridad hasta la vanguardia de la compañía en el cerro.

Más allá, por delante y a la izquierda, se podían ver con facilidad las cumbres de Shuri, aún más altas y envueltas en humo: el corazón del sistema defensivo japonés. Aquellas inquietantes e imponentes cumbres sufrían un constante bombardeo de intensidad variable por parte de nuestra artillería, morteros pesados y buques de apoyo. Pero eso, no parecía disuadir al enemigo de dirigir su artillería y morteros pesados para que bombardearan nuestra área, todos los días y todas las noches.

A poca distancia a nuestra derecha había un ferrocarril de vía estrecha que se extendía hacia el sur, a través de una zona llana, entre Half Moon y un cerro situado a nuestra derecha al que se conocía como Horseshoe. Después de ahí giraba al oeste, hacia Naha. Un oficial nos explicó que el cerro situado a nuestra derecha (al oeste) y un poco por la retaguardia, al otro lado de la vía férrea, era la colina Sugar Loaf.

La Compañía K estaba situada en el flanco derecho del 3/5 y avanzó hasta la parte occidental del pie de Half Moon. Los japoneses aún ocupaban cuevas en los dos extremos de la media luna, que apuntaban hacia el sur. La trinchera que formaba el flanco derecho de nuestra compañía se había excavado en la cima, en el lado oeste del extremo del pie de Half Moon. Por debajo de esta, a la derecha, el cerro caía hasta llegar a un terreno bajo y llano.

El puesto de mando de nuestra compañía estaba emplazado junto a la vía férrea, a la derecha de nuestra sección de morteros. Habían desplegado una lona sobre el puesto de mando, que estaba en el terraplén del tendido del ferrocarril. Ahí se estaba cómodo y seco, mientras la fría lluvia hacía que los temblorosos fusileros y servidores de ametralladoras y morteros estuvieran empapados, helados y abatidos día y noche en sus trincheras. La lluvia nos dio la bienvenida cuando nos trasladamos al área que nos habían asignado.

El aguacero que dio comienzo el 21 de mayo transformó la quebrada de Wana en un mar de barro que se asemejaba a un lago. Los carros de combate se quedaban empantanados y ni siquiera los carros anfibios podían salvar esa ciénaga. Las condiciones de vida en las primeras líneas eran lamentables. Había graves problemas de abastecimiento y evacuación. La comida, el agua y la munición escaseaban. Había que achicar las trincheras continuamente. La ropa, el calzado y los cuerpos de los hombres siempre estaban mojados. Dormir resultaba casi imposible. La tensión física y mental se hacía sentir cada vez más en los marines.

Para empeorar esta situación casi insufrible, los cuerpos en deterioro de marines y japoneses yacían justo donde se habían desplomado durante los cinco días de feroces enfrentamientos que precedieron a la llegada de la Compañía K a Half Moon. Cada día de combate incrementaba el número de cadáveres. Las moscas se multiplicaron y hubo un brote de amebiasis. Los hombres de la Compañía K, junto con el resto de la 1.ª División de marines, vivirían y lucharían en ese infierno durante diez días.

Cavamos fosos para los morteros en el barro lo mejor que pudimos. Snafu y yo utilizamos una brújula y colocamos marcadores de puntería basándonos en las lecturas de nuestro observador. En cuanto disparamos un par de proyectiles de gran potencia para alinear el mortero, quedó claro que teníamos un grave problema, ya que la placa de la base de nuestro mortero se hundía en la tierra blanda con el retroceso de cada obús. Sin embargo, se nos ocurrió que la lluvia cesaría pronto o que, si no lo hacía, un par de trozos de una caja de munición colocados bajo la base la sostendrían firme. ¡Qué error!

Tras atrincherar el arma, alinearla con los marcadores y preparar la munición miré alrededor de nuestra posición por primera vez. Era el rincón del infierno más espantoso que había visto nunca. Hasta donde me alcanzaba la vista, aquella área que antes había sido un valle cubierto de hierba, con un pintoresco río, que lo atravesaba serpenteando era ahora una llaga embarrada, repulsiva y abierta en la tierra. El lugar estaba invadido por la putrefacción de la muerte, la descomposición y la destrucción. En un refugio poco profundo situado a nuestra derecha, entre mi foso y la vía férrea, yacían unos veinte marines muertos, cada uno en una camilla y cubierto hasta los tobillos con un capote; una escena común, aunque trágica, para todos los veteranos. Habían colocado aquellos cuerpos allí a la espera de que los transportaran hasta la retaguardia para darles sepultura. Esos muertos al menos no sentían la lluvia torrencial que les había amargado la vida y de los enjambres de las moscas que trataban de acelerar su descomposición. Sin embargo, mientras miraba a mi alrededor, vi que había otros marines muertos a los que no se podía atender debidamente. Toda la zona estaba llena de cráteres de proyectiles y removida por las explosiones. Todos los cráteres estaban medio llenos de agua y muchos de ellos contenían el cadáver de un marine. Los cuerpos estaban tendidos de un modo patético, exactamente como habían muerto, medio sumergidos en mugre y agua, con las armas oxidadas aún en la mano. Enjambres de grandes moscas revoloteaban a su alrededor.

—¿Por qué no han cubierto a esos pobres desgraciados con capotes? —masculló mi compañero de trinchera entre dientes con expresión consternada.

Obtuvo su respuesta en cuanto habló. Proyectiles japoneses de 75 mm llegaron gimiendo y silbando. Nos encogimos en nuestro hoyo mientras retumbaban a nuestro alrededor. Los artilleros enemigos apostados en las prominentes cumbres de Shuri estaban alineando su artillería y morteros sobre nuestras posiciones. Nos dimos cuenta enseguida de que, cada vez que uno de nosotros salía de su agujero, el bombardeo comenzaba de inmediato. Nos costó muchísimo evacuar a nuestros heridos a través del fuego de artillería y el barro, sin que les dieran a los heridos ni a los camilleros. Era obvio por qué los marines muertos estaban donde habían caído.

Por todas partes se veían cadáveres de japoneses. Había equipamiento de infantería de todo tipo, estadounidense y nipón, desperdigado por todos lados. Cascos, fusiles, rifles, mochilas, cartucheras, cantimploras, botas, cajas de munición, casquillos, cinturones de munición para ametralladora…; todo estaba desparramado a nuestro alrededor.

El barro nos llegaba a la rodilla en algunos lugares, y probablemente fuera más hondo en otros. Alrededor de cada cadáver, a lo largo de más de medio metro, los gusanos se arrastraban por la mugre y luego se los llevaba la escorrentía. No quedaba ni un solo árbol o arbusto. Todo era campo abierto. Y los proyectiles habían hecho que la cubierta vegetal fuera inexistente. Llovía a cántaros mientras se acercaba la noche. La escena no era más que barro, fuego de artillería, cráteres inundados con sus silenciosos y patéticos ocupantes en descomposición, carros de combate y carros anfibios destrozados y equipo desechado. La desolación absoluta.

El hedor de la muerte resultaba inaguantable. La única forma que encontré de resistir aquel monstruoso horror fue levantar la mirada lejos de la realidad terrenal que nos rodeaba, observar cómo las plomizas nubes grises se deslizaban en el cielo, y repetirme una y otra vez que aquello no era real —sólo una pesadilla— y que enseguida me despertaría y me encontraría en otro lugar. Pero el omnipresente olor de la muerte me saturaba las fosas nasales. Estaba allí cada vez que respiraba.

Sólo vivía por momentos. A veces pensaba que habría sido preferible morir. Nos encontrábamos en las profundidades del abismo, en el horror supremo de la guerra. Durante los enfrentamientos alrededor de la zona de los Umurbrogol en Peleliu, me había abatido el desperdicio de vidas humanas. Sin embargo, en medio del barro y de la lluvia torrencial antes de Shuri, nos vimos rodeados de gusanos y descomposición. Los hombres se debatieron, lucharon y sangraron en un entorno tan degradante que creí que nos habían lanzado al pozo más negro del infierno.

Poco después de que el 3/5 se hiciera cargo de Half Moon, varios de nosotros formamos parte de un destacamento de trabajo. Atravesamos con gran esfuerzo el barro que nos llegaba hasta las rodillas para traer munición desde la retaguardia hasta las posiciones de mortero. Pasamos cerca del puesto de mando de la compañía junto a la vía férrea.

—Eh, chicos, mirad allí. ¡Retaco está muy mal! —exclamó un marine en voz baja y nerviosa.

Todos nos detuvimos y dirigimos la mirada hacia el puesto de mando. Allí estaba nuestro oficial al mando, Retaco Stanley, justo fuera del borde de la lona, intentando mantenerse en pie. Pero tenían que sostenerlo dos hombres, uno a cada lado. Tenía un aspecto demacrado y cansado y lo sacudían violentos temblores a causa de los escalofríos de la malaria. Casi no podía mantener la cabeza erguida. Daba la impresión de que los hombres que lo aguantaban estaban discutiendo con él. Stanley se oponía lo mejor que podía. Pero era un esfuerzo débil porque estaba demasiado enfermo.

—Al pobre Retaco lo ha cogido ese maldito bicho tan fuerte que apenas puede ponerse de pie. Pero mirad eso. Es todo un hombre, sí señor. No quiere que lo evacúen —sentenció Snafu.

—Es un tipo cojonudo —apuntó otra persona.

Teníamos muy buena opinión de Retaco y lo respetábamos mucho. Era un buen jefe y confiábamos en él. Pero la malaria lo afectó demasiado para poder mantenerse en pie. La fría lluvia, el estrés y el esfuerzo físico de aquellos días bastaban para hacer que un hombre sano se derrumbara. Era obvio que aquellos que sufrían infecciones palúdicas no podían seguir adelante. De manera que, por segunda vez en mayo, perdimos a nuestro oficial al mando. Retaco era el último de nuestros oficiales de Peleliu y su evacuación puso fin a una era para mí. Él era el último vínculo con el capitán Andy Haldane. Para mí, la Compañía K no volvió a ser la misma después de aquel día.

Como nos temíamos, Sombra se convirtió en nuestro oficial al mando. Será mejor que no ponga por escrito lo que dijimos al respecto.

La mañana siguiente a habernos hecho cargo del frente en Half Moon, al alba, George Sarrett y yo subimos por el cerro hasta nuestro puesto de observación. Half Moon tenía forma de media luna, con los brazos apuntando hacia el sur. La línea de nuestro batallón se extendía por la cima del cerro. Los brazos de la media luna se prolongaban más allá de nuestras primeras líneas y los japoneses ocupaban cuevas en las laderas opuestas de dichos brazos, en particular en el de la izquierda (al este). Esto convertía nuestro frente en un punto conflictivo.

Por delante de nosotros, el cerro descendía bruscamente desde la cima y luego con más suavidad hasta llegar a una carretera, aproximadamente a unos trescientos metros, que discurría paralela a nuestras líneas. Un túnel de drenaje se abría a través del terraplén. El área que se extendía por delante de nosotros estaba bien drenada, y pelada como una bola de billar. No tenía muchos cráteres. Dos zanjas poco profundas a unos cincuenta metros una de otra cruzaban la zona situada entre las puntas meridionales de Half Moon. Estas zanjas se encontraban más cerca de la carretera que de nuestras líneas. El terreno en declive que llevaba al túnel se asemejaba a un anfiteatro. Nuestra visibilidad era perfecta (salvo por las laderas opuestas de los brazos de la media luna).

Los marines del 2/4 nos habían advertido al marcharse que, por la noche, los japoneses salían de las cuevas de las laderas y que generalmente creaban problemas. Para ayudarnos, nuestros barcos lanzaban cohetes luminosos y nuestros morteros de 60 mm siempre tenían bengalas ardiendo en el cielo lluvioso durante toda la noche.

A medida que la luz del amanecer se fue volviendo más intensa, pudimos ver mejor la configuración del terreno a través de la llovizna y la débil niebla. Así que alineamos los tres morteros con un marcador hacia cada uno de los tres elementos importantes del terreno. Teníamos un mortero alineado hacia la ladera de la izquierda de Half Moon. El segundo, hacia la ladera contraria. Alineamos el tercero para cubrir el área alrededor del túnel de drenaje.

Apenas habíamos alineado los morteros cuando los japos nos dispararon. Proyectiles de mortero japoneses de 90 mm comenzaron a estrellarse en la cima del cerro. Llegaban con tanta intensidad que supimos que toda una sección de morteros enemiga estaba disparando contra nosotros, no un arma aislada. Estaban apuntando directamente al cerro y sus disparos recorrían toda nuestra línea. Fue una embestida atroz. Cada enorme proyectil descendía silbando y estallaba con un fogonazo y un estrépito ensordecedor. La metralla atravesó el aire bramando y varios hombres resultaron gravemente heridos. Cada obús lanzaba barro fétido por todas partes al hacer explosión. Se trasladó a los heridos detrás del cerro con gran dificultad, debido a las laderas resbaladizas y embarradas. Un sanitario los atendió y los llevaron a la retaguardia: horrorizados, destrozados y sangrando.

Una precaria calma se extendió entonces por el frente. De pronto, alguien gritó:

—Ahí va uno.

Un soldado japonés salió disparado de la oscuridad del túnel. Llevaba un fusil con la bayoneta calada y una mochila. Salió corriendo al descubierto, se dio la vuelta y se dirigió al brazo de la media luna situado a nuestra izquierda. Le esperaba una carrera de unos treinta metros. Varios de nuestros fusileros abrieron fuego y las balas derribaron al soldado antes de que llegara a la protección del cerro. Nuestros hombres vitorearon cuando se desplomó.

Mientras transcurría el día, del túnel de drenaje fueron saliendo más japoneses de uno en uno o de dos en dos y se lanzaron hacia el mismo punto que el primero. No cabía duda de que querían concentrarse en la ladera opuesta, desde donde podrían lanzar contraataques, incursiones e infiltraciones contra nuestra primera línea. Obviamente, nos convenía detenerlos. Cualquier soldado enemigo que lograra llegar detrás de aquella ladera podría convertirse en un inoportuno compañero de trinchera.

Cuando los japoneses salían corriendo de la alcantarilla, nuestros hombres les disparaban y casi siempre los derribaban. Los fusileros y las ametralladoras lo consideraban unas estupendas prácticas de tiro porque no nos devolvían el fuego. Las armas ligeras y los morteros nipones permanecían en silencio.

Yo me mantuve ocupado con los prismáticos, observando, ajustando el alcance y dando órdenes de tiro contra la ladera y el terraplén de la carretera. Llevaba mi Tommy conmigo, pero no era tan certera a una distancia de entre dos y trescientos metros como un fusil Garand M1. Yo quería tirar aquel teléfono y los prismáticos, y agarrar el M1 que teníamos en el puesto de observación cada vez que asomaba un enemigo. Mientras nuestra sección de morteros estuviera disparando, no tenía más alternativa que seguir observando.

Los japoneses continuaron con sus esfuerzos por trasladarse detrás de la ladera. Algunos lo lograron. Nuestros proyectiles de mortero de 60 mm se estrellaban sin cesar en las zonas objetivo. Podíamos ver cómo los japoneses salían del túnel y morían a causa de nuestros obuses.

Cuanto más se prolongaba esta acción sin que recibiéramos nada de fuego de respuesta, más se relajaban mis compañeros. La situación comenzó tener algo de polígono de tiro, o más bien del tradicional tiro al pavo. Mis amigos comenzaron a discutir sobre quién le había dado a cuál japonés. Surgieron animadas disputas pero con fusiles, rifles y varias ametralladoras disparando a la vez nadie podía decir con seguridad quién acertaba a quién.

Los hombres gritaban y bromeaban cada vez más. Fue una de las pocas ocasiones en que dispusieron liberarse de la tensión producida por estar bajo el fuego enemigo. Así que empezaron a descuidarse y a no darles a algunos de los japoneses que salían disparados hacia la ladera. Sombra lo vio. Corrió por toda nuestra línea de tiro insultando y gritando a todo el mundo. Entonces los hombres se calmaron y afinaron más la puntería. Al final dejaron de salir enemigos y recibí órdenes de silenciar nuestros morteros. Nos sentamos a esperar.

Durante este período de calma, me acerqué al emplazamiento de la ametralladora —una Browning del calibre 30 refrigerada con agua—, para charlar con el artillero, que se había unido a la Compañía K como reemplazo después de Peleliu. Nos habíamos hecho amigos en Pavuvu. Lo llamábamos «Kathy» por una corista que conoció en California. Estaba casado y muy enamorado de su mujer, así que se sentía muy culpable porque había tenido una aventura con Kathy y no podía quitársela de la cabeza.

Mientras estábamos sentados en el foso de la ametralladora, me preguntó si quería ver una fotografía de Kathy. Le dije que sí. Cogió su mochila empapada de lluvia con mucho cuidado y sacó un portamapas de plástico. Lo abrió y anunció:

—Aquí está.

Por poco se me salen los ojos de las órbitas. La fotografía, de veinte centímetros por veinticinco, era un retrato de cuerpo entero de una de las chicas más preciosas que he visto. Iba vestida, o desvestida, con un diminuto traje que dejaba al descubierto una buena parte de sus impresionantes atributos físicos.

Ahogué una exclamación audible y Kathy preguntó:

—¿A que es un bellezón?

—¡Desde luego! —le aseguré, y añadí—: Tienes un problema, tendrás que elegir entre la corista y la mujer a la que quieres.

Le tomé pelo con el posible peligro de mezclar las cartas a su mujer y a su chica, y ponerlas en los sobres equivocados. Él se rio y negó con la cabeza mientras miraba la fotografía de la corista.

La escena era casi irreal: dos jóvenes cansados y asustados sentados en un hoyo, junto a una ametralladora, bajo la lluvia en un cerro, rodeados de barro —nada más que barro apestoso, con tanta carne humana en descomposición semienterrada en él, con gusanos gordos que se retorcían señalando los lugares donde yacían los cadáveres— mirando la fotografía de una preciosa chica semidesnuda: una perla en un lodazal.

Ver esa fotografía me hizo comprender que había llegado a dudar que existiera un lugar en el mundo donde no hubiera explosiones y la gente no estuviera sangrando, sufriendo, muriendo o pudriéndose en el barro. Sentí una gran desesperación por el hecho de que mi mente se estuviera viendo afectada por todo lo que estábamos sufriendo. Los hombres perdían la razón con frecuencia en lugares como ese. Ya lo había visto muchas veces. En la primera guerra mundial lo llamaban shock de las trincheras o, más técnicamente, neurastenia. En la segunda guerra mundial el término empleado era «fatiga de combate».

Resulta extraño que una fotografía así motivara tales pensamientos, pero recuerdo vívidamente que me hice una solemne promesa. Los japoneses podrían matarme o herirme, pero nunca me harían perder la razón. Un civil que estuviera sentado en su casa preocupándose porque se estaba volviendo loco probablemente no tuviera mucho con lo que entretenerse, pero en nuestra situación había muchas razones.

Mi secreta decisión me ayudó a superar los largos días y noches que permanecimos en el peor de los abismos. No obstante, hubo momentos, por la noche, en que sentí que cedía. Más de una vez mi imaginación se desbordó en esos breves períodos de oscuridad, cuando las bengalas y los cohetes luminosos se apagaban.

—Ahí viene otro —gritó alguien.

Kathy guardó rápidamente la fotografía en su mochila, se dio la vuelta, aferró el asa de la ametralladora con la mano izquierda y llevó la derecha al disparador. Su ayudante apareció de la nada, se situó en su puesto de un salto e introdujo la munición en la ametralladora. Emprendí el regreso al hoyo del puesto de observación pero vi que George tenía el teléfono en la mano y que los morteros seguían en silencio. Así que cogí un fusil M1 que Kathy tenía en su emplazamiento y que no había visto.

Vi que unos soldados enemigos salían corriendo del túnel. Los nuestros empezaron a disparar mientras yo contaba el décimo japonés que aparecía. Aquellos soldados increíblemente valientes comenzaron a correr en silencio hacia nosotros a través del terreno abierto, manteniendo una distancia de varios metros entre unos y otros. El intento era admirable, pero totalmente imposible. No contaban con fuego de apoyo de ninguna clase para inmovilizarnos o entorpecernos. Era como si estuvieran de maniobras. No tenían ninguna posibilidad.

Me puse en pie junto a la ametralladora, apunté y comencé a apretar el gatillo. Los japoneses sostenían los fusiles cruzados y ni siquiera nos disparaban. Todo el mundo a lo largo de nuestra línea gritaba y disparaba. Los soldados enemigos llevaban el equipo de batalla completo, lo que significaba que aquello podría ser el principio de un contraataque de cierta envergadura.

En cuestión de segundos, ocho de los diez soldados enemigos cayeron de bruces en el suelo, muertos en el acto. Los dos restantes debieron haber comprendido lo inútil de su esfuerzo porque dieron media vuelta y emprendieron el regreso hacia el túnel. La mayoría de nosotros dejamos de disparar y nos quedamos mirando. Varios hombres siguieron disparando contra los dos soldados enemigos en retirada, pero fallaron y dio la impresión de que podrían escapar. Al final, un japonés cayó hacia delante, cerca de una zanja. El soldado superviviente siguió adelante.

Justo cuando Kathy lo apuntaba con su ametralladora, la orden de «alto el fuego» recorrió la línea. Sin embargo, la ametralladora ya estaba haciendo tanto ruido que no oímos la orden. Kathy había cargado sus cinturones de munición de modo que cada cinco cartuchos más o menos había una trazadora. Soltó una ráfaga de unos ocho disparos. Las balas golpearon al soldado nipón que huía con la mochila.

Yo me encontraba justo detrás de Kathy. Las trazadoras debían haber chocado contra las vértebras u otros huesos del hombre y haberse desviado porque vi con claridad que una se alzaba en el aire procedente de su hombro derecho y otra trazadora rebotaba en su hombro izquierdo. El japonés dejó caer el fusil cuando las balas lo tiraron en el barro. No se movió.

—Le di, le di a ese cabrón —exclamó Kathy y empezó a brincar mientras me daba palmadas en la espalda y le estrechaba la mano a su ayudante.

Tenía motivos para estar orgulloso. Había apuntado bien.

El soldado enemigo que había caído cerca de la zanja comenzó a arrastrarse y se dejó caer dentro. Algunos hombres comenzaron a dispararle de nuevo. Las balas levantaban barro alrededor del soldado mientras este se deslizaba desesperadamente por la zanja, que no llegaba a ocultarlo del todo. Las trazadoras rebotaban en el suelo como feroces flechas rojas mientras el japonés avanzaba como podía por la zanja.

Entonces, en una de esas raras ocasiones en las que vi a un marine expresar compasión por los japoneses, uno de nuestros hombres gritó:

—Dejadlo ya, muchachos. El pobre desgraciado ya está herido y no tiene ni la más mínima posibilidad.

Otro hombre soltó enfadado:

—No seas idiota, es un maldito japo, ¿no? ¿Te has vuelto asiático o qué?

Los disparos continuaron y las balas dieron en el blanco. El japonés herido se hundió en la pequeña zanja llena de barro. Él y sus compañeros habían hecho todo lo posible. «Murieron con gloria en el campo del honor por su emperador» es lo que les dirían a sus familias. En realidad, habían desperdiciado sus vidas en una embarrada y fétida ladera.

El asunto animó mucho a nuestros hombres, sobre todo tras haber sufrido un bombardeo tan largo. Sin embargo, Sombra gritaba:

—Alto el fuego, imbéciles.

Recorrió la línea entre resbalones, insultando y deteniéndose a intervalos para soltar una lluvia de improperios sobre algún marine sonriente y embarrado. Llevaba el casco en la mano izquierda y periódicamente se quitaba la gorra y la tiraba en el barro. Todos los hombres parecían cabizbajos, sentados o de pie, sin moverse, hasta que Sombra terminaba de insultarlos y seguía adelante.

Cuando Sombra pasó por el foso de la ametralladora, se detuvo y le gritó a Kathy, que seguía dando saltos de júbilo:

—¡Déjelo ya, idiota! —Luego me fulminó con la mirada y me dijo—: Se supone que tendría que estar en el puesto de observación de los morteros. Deje ese maldito fusil, pedazo de cabrón.

Yo no era impulsivo; pero, si hubiera pensado que podría salirme con la mía, no hay duda de que le habría aporreado la cabeza con mi fusil.

No lo hice, pero el necio comportamiento y el comentario de Sombra me llevaron a ser lo bastante imprudente para reponer:

—Los morteros están silenciados, señor. Nos mandaron aquí a matar japos, ¿no? Así que ¿qué importa qué arma utilicemos cuando se presenta la oportunidad?

Su expresión amenazadora se transformó en sorpresa y después en duda. Con una mirada socarrona en el rostro, ladeó la cabeza cavilando lo que había dicho, mientras yo permanecía en silencio, consciente de que debería haberme quedado callado. El magnífico sargento que acompañaba a Sombra medio me fulminaba con la mirada y medio me sonreía. De repente, sin mirarme, Sombra se alejó a grandes zancadas, insultando y gritándoles a los marines de cada trinchera al pasar. Decidí mantener la boca cerrada en el futuro.

Mientras moría el día, miré hacia el frente, a través de la llovizna. Una voluta de humo ascendía en línea recta de la mochila del japonés al que Kathy le había disparado. Las trazadoras le habían prendido fuego a algo. El delgado dedo de humo se elevó y luego se extendió para formar un disco. El humo, tan delicado e irreal, se erguía en aquel aire estancado y fétido como si fuera un indicador sobre el cadáver. Nada se movía allí, sólo había muerte y desolación.

George y yo recibimos órdenes de regresar con los morteros. Otros se ocuparían del puesto de observación durante la noche. Volver con los morteros supuso un esfuerzo sumamente peligroso. Desde el instante en el que pisamos la parte posterior de la cima del cerro para descender por la ladera cubierta de barro, fue como intentar bajar caminando por un tobogán engrasado.

Un gran número de japoneses había muerto por todo el cerro durante los primeros contraataques. Los habíamos cubierto con tierra. Y seguían muriendo japoneses por delante. También morían los que se infiltraban por la noche. Lo único que podían hacer nuestros hombres era echarles barro encima con las palas.

La situación ya era lo bastante mala; pero cuando los proyectiles de la artillería enemiga estallaban en la zona, las erupciones de tierra y barro dejaban al descubierto japoneses muertos que antes estaban enterrados y esparcían sus trozos. Como sucedía con el área que rodeaba nuestros fosos de morteros, el cerro era una apestosa pila de desechos.

Si un marine resbalaba por la ladera del cerro, lo más probable era que llegara al final vomitando. Vi a más de un hombre perder el equilibrio y deslizarse hasta el fondo para luego ponerse en pie, horrorizado al ver, sin dar crédito, que unos gordos gusanos caían de sus pantalones embarrados, su cartuchera, los cordones de las polainas. Entonces él, a veces con la ayuda de un compañero, se los sacudía o los raspaba con un trozo de una caja de munición o la hoja de un cuchillo.

No hablábamos de esas cosas. Era demasiado repugnante incluso para veteranos más curtidos. Estas condiciones pusieron a prueba a los más duros. Los escritores tampoco suelen escribir acerca de estos detalles; a menos que lo hayan visto con sus propios ojos, resulta demasiado absurdo pensar que los soldados puedan vivir y luchar durante días y noches en condiciones tan atroces y sin enloquecer. Pero yo lo vi a menudo en Okinawa y, para mí, la guerra era una locura.